基于劳动课程标准的教学目标:系统设计与准确表述*

2023-06-01刘嘉秋

◎ 刘嘉秋

2022 年4 月,教育部印发的《义务教育劳动课程标准(2022 年版)》(以下简称《2022版课标》)中指出 “劳动课程是实施劳动教育的重要途径,具有鲜明的思想性、突出的社会性和显著的实践性,在劳动教育中发挥主导作用。”[1]《2022 版课标》的印发是对新时代劳动教育要求的进一步夯实,是学校和教师实施课程,落实国家有关健全劳动教育课程要求的重要依据。

学校和教师在落地劳动课程时面临挑战。以上海市为例,劳动课程的任教教师需要在深入理解《2022 版课标》的基础上尽快对标新课程,这在时间和资源等限制下难度不小。与此同时,教师还需要从上海已施行多年的劳动技术课程中进行转型,转化已积累的课程实施经验,适应《2022 版课标》中的新要求。

这意味着劳动课程实施过程中,有一系列问题亟待研究解决。其中,如何设计劳动课程教学目标的问题较为迫切。教学目标如何设计才能有效落实劳动课程核心素养,引导课堂教学的顺利开展,并最终达成课程总目标?基于劳动课标的教学目标有哪些特征,在设计时又要注意什么?回答这些问题还是要回到劳动课标,这是权威和系统的课程指导文本,是教师实施教学的核心依据[2]。

一、劳动课程教学目标的基本特征

在进行教学目标设计时,首先应明确所设计的目标需要满足哪些基本特征。从《2022版课标》的内容来看,符合劳动课程理念的教学目标应至少具备以下三个方面的特征。

(一)凸显劳动育人

劳动课程是学校开展劳动教育的主阵地,其天然具备以劳育人的功能。根据《2022版课标》,这种功能是围绕培育学生的劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神等核心素养来具体实现的。同时,劳动课程还需要关注五育并举育人要求,在课程设计与实施中“注重挖掘劳动在树德、增智、强体、育美等方面的育人价值”[1]。基于此,凸显劳动育人的劳动课程教学目标设计应和劳动课程核心素养建立起紧密、清晰的联系,同时反映出五育并举的特征。

(二)构成目标系统

以《2022 版课标》中课程目标、学段目标、任务群内容要求和素养表现以及劳动素养要求等部分为参照,可知劳动课程的教学目标是相互勾连的,学段上有递进、内容上有呼应、教学评上互为一致,导向的是课程核心素养和课程目标的落地。劳动课程的教学目标最终应构成一个完整系统,该系统中的目标按学段纵向衔接、按内容横向联系,每一个具体的目标都能在系统中找到对应位置。

(三)导向多维综合

《2022 版课标》中指出“核心素养的四个方面相互联系、相辅相成,构成一个有机整体”[1],这意味着教师在培育学生劳动素养时,要避免分别、孤立地培养劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神这四个方面素养。因此在基于劳动素养设计劳动课程教学目标时,应关注目标对四个方面核心素养的综合,尤其应将这种综合性反映在目标对学生认知、行为、情感体验、意志品质的具体培养上。

二、系统设计教学目标的操作要点

明确基本特征后,要在系统设计劳动课程教学目标时进一步思考符合相应特征的具体操作要点。为实现凸显劳动育人和构成目标系统两方面特征,在设计劳动课程教学目标时应以三类劳动、十个任务群、四个学段为内容线索架构素养导向、相互联系的目标。为实现导向多维综合方面的特征,则需注意教学目标的综合表述,探索反映多种素养培育的可行路径。

(一)以不同学段、劳动类型、任务群为内容线索

反映劳动育人特征的劳动课程教学目标是劳动素养导向的,即对于每一个具体的教学目标都需对应关联到对学生一个或多个方面的劳动素养培育。实际操作中,就单一目标而言这一要求相对容易达成。但在将之置于教学目标系统中,需要思考目标与目标之间的关系时,操作难度随即上升。为此,需要具体的线索作为参照,使目标更准确“定位”,以便在厘清目标间关系前提下,提升目标与劳动素养的对应性以及与目标系统的适配性。

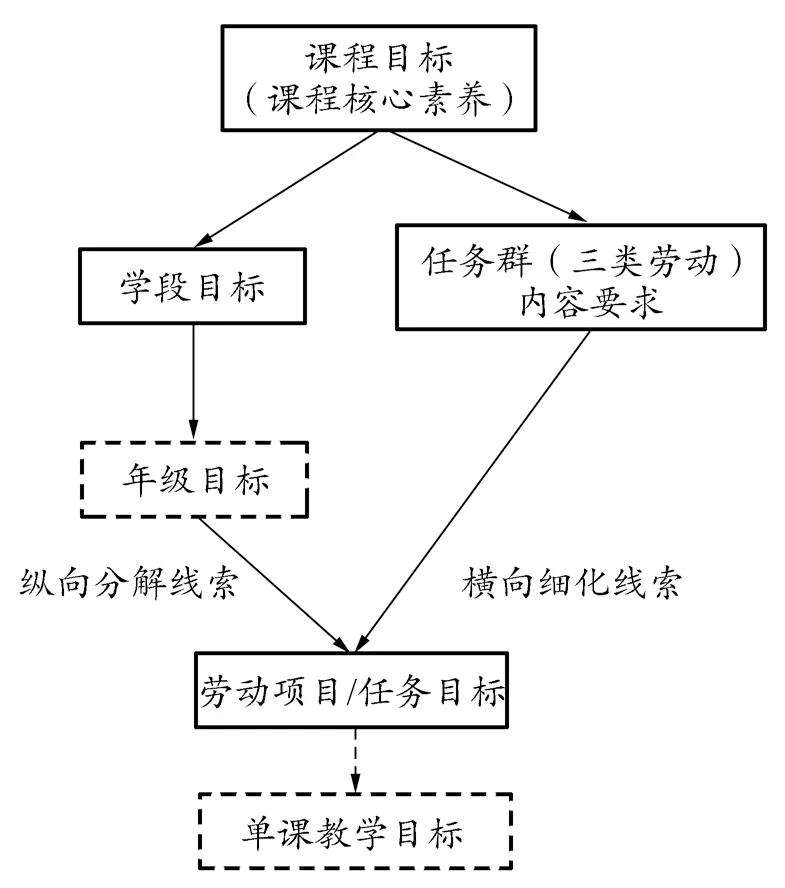

从《2022 版课标》中来看,存在两条落实劳动素养的教学目标设计线索(见图1)。一是根据不同学段对课程目标进行纵向分解,形成四个学段目标。设计劳动课程教学目标应依据学生所在年级和学段对应至不同的上级目标,同时关注不同目标之间纵向衔接,从而构成“课程目标→学段目标→年级目标→劳动项目/任务目标→单课教学目标”的递进目标链。其中,年级目标和单课教学目标根据教学实际情况判断,对于熟悉课程内容的教师,这两个环节可以适当简化。

图1 基于劳动课标的教学目标设计线索

二是依据劳动类型和任务群对课程目标进行横向细化,形成十个任务群的内容要求。由此,在设计劳动课程教学目标时,需要按三类劳动和十个任务群溯源上位目标,并结合实际教学的具体劳动任务、任务情境、任务要求确定目标。

教师在设计具体教学目标时应同时参考以上两条线索。对于每一个教学目标,可通过检核目标是否纵向对应至学段目标、横向对应至任务群的内容要求,来考察其是否反映、凸显劳动育人及构成目标系统的特征。在此过程中还要兼顾课程标准对教学目标的其他要求,如探索跨学科目标设计,又如凸显目标的实践性、综合性、科学性等。

(二)综合表述目标反映劳动素养不同方面

为实现多维综合的特征,在设计劳动课程教学目标时提倡用更综合的表述来反映劳动素养的多方面在同一目标上的综合。首先应注意这种综合并不是多方面素养简单地堆砌在一起,而应该经过仔细研究和思考,判断目标核心内容、素养导向间是否存在直接意义联系。例如,在“能根据劳动任务选择合适的材料和工具、技术与方法,安全、规范、有效地开展劳动”这一目标中,既指向了选择适当劳动材料和工具的能力,又反映了安全、规范、有效劳动的习惯,而材料和工具选择显然与安全、规范、有效劳动之间存在着直接意义联系,这就保证了上述目标表述的合理性。

但在实际操作中,目标的综合表述并不能强求,一些结合具体教学内容的目标更适合指向单一方面的素养。例如,“懂得人人都要劳动、劳动成果来之不易的道理”这一目标主要指向劳动观念,而其他方面的素养似乎较难与目标内容形成联系。在设计劳动课程教学目标时,教师需注意到指向单一素养的目标和指向多种素养的目标往往是同时存在的,应按教学实际情况操作。

教学目标的综合表述还要注意劳动过程中所产生的情感、态度、价值观等与劳动行为的联系,以导向对学生知、行、情、意合一的劳动教育。在单一目标表述中,应注重目标内具体的劳动认知、劳动实践与随之而形成的劳动体验、劳动感悟的综合表述。在目标系统中,则需关注长周期教学过程中学生的劳动能力、劳动习惯和品质与劳动情感、劳动价值的综合表述,加强目标间的联系。

三、准确表述教学目标的方法思考

在特征和操作注意点之外,讨论劳动课程教学目标设计的话题离不开准确表述目标的具体方法。一方面,已有研究所总结提炼的目标表述经验和方法,诸如布鲁姆教育目标分类学中所提到的目标分类结构[3]、逆向设计方法或“ABCD”目标表述方式[4]等,仍应在表述劳动课程教学目标时参考和整合。另一方面,随着《2022 版课标》的颁布,目标表述上还需关注核心素养等课程新要求的落实。上述两个方面都涉及目标的表述要素和综合表述的方法。

(一)劳动课程教学目标表述的要素

在表述劳动课程教学目标时主要可以参考劳动条件、劳动行为、劳动成果(或劳动内容)三个要素。

劳动条件是指劳动所需的具体外部场景或条件,可以是劳动工具资料、劳动发生的环境、劳动所需的准备,或正式劳动前的学习活动等。劳动行为是劳动的外在表现,通过适当的行为动词来反映劳动行为的水平。此处的劳动行为并不单指劳动过程中的行为,还包括了劳动前的认知准备或劳动后的情感体验等。劳动成果是具体劳动行为所产生的可见成果,若是针对一些长周期劳动中的某一次教学活动制定目标,因发生的劳动尚未立刻产出成果,也可以用相应的劳动内容来代替。

例如,在“根据家庭成员实际需求,烹饪一次合理搭配饮食的晚餐”这一目标中,“根据家庭成员实际需求”是劳动条件,意指后续发生的烹饪行为应当基于家庭成员的具体需求;“烹饪合理搭配饮食的晚餐”包含了具体的劳动行为和劳动成果,其中合理搭配饮食是对劳动成果的另一个条件约束。这一目标导向的是“形成健康生活的理念和基本能力”的素养,反映了具体劳动在培养学生劳动观念和劳动能力两个方面素养上的育人目的。

以上三种劳动课程教学目标的表述要素并不总是都出现在一个目标表述之中,而是可以按实际需要进行组合。一般而言,劳动行为与劳动成果要素是必要的,两者的组合构成目标的主要内容。在表述这两类要素时,首先需斟酌劳动行为的用词,关注行为动词是否适宜于学生实际的学习能力、教学活动实际的开展条件和后续实施教学效果评价的实际可行性等。劳动成果方面的表述则应尽可能具体,将劳动产出的成果客观、明确地表述出来。其中特别需要斟酌的是,如何采用显性、具体的方式将劳动中所形成的一些隐性学习成果(如观念、情感、精神等)表述清楚。这就需要更深入地思考相应观念、情感、精神在学生言行举止上可能的投射表现,并将这一类表现转化为具体的劳动行为和劳动成果。作为劳动条件的可以是客观的事物,如劳动所需的设备、资源、环境等;也可以是目标中核心劳动行为的预备行为,比如在“通过阅读帐篷说明书和写劳动计划,搭建不同类型的帐篷”这一目标表述中,阅读帐篷说明书和写劳动计划是教师期望学生搭建帐篷前发生必须发生的学习行为,可以作为劳动条件写入目标表述之中以示强调。

(二)综合不同方面劳动素养的一种目标表述方法

如前文所述,为实现多维综合的目标特征,在设计劳动课程教学目标时倡导将劳动素养不同方面综合在一起进行表述。进行综合表述时,需要先经历两个前置步骤,一是思考并设计指向劳动素养某方面的单列目标,二是在单列目标中关注相应素养在学生学习活动中的具体表现。这样就有了综合表述的基础,即两个及两个以上暂时单列的目标,以及这些目标中指向劳动素养某方面的具体表现。

以综合表述两个单列教学目标的情况作讨论。假定这两个单列教学目标分别指向素养方面A 和素养方面B,对应素养方面A 的目标中有具体表现A,对应素养方面B 的目标中有具体表现B。则针对表现A 和表现B,可以分类来讨论(见图2)。

图2 综合不同方面劳动素养的目标表述方法

第一种是表现A 和表现B 之间存在强关联,则可以将两个表现合并在同一个目标中进行表述。例如,就“搭建完成帐篷”和“整理收纳各类物资”这两个表现而言,前者对应的是帐篷搭建的劳动能力,后者对应的是整理收纳的劳动习惯。显然,在搭建帐篷的过程中,需要用到各类工具和物资,而搭建帐篷期间及搭建帐篷完成后,学生需要就使用完工具或物资后及时收纳整理,说明这两个表现是紧密关联的。由此,可以将两个表现合并在“搭建完成帐篷并整理收纳各类物资”一个目标中。

第二种情况是表现A 和表现B 之间存在弱关联,则需要对具体表现作调整后合并在一个目标中表述。例如,就“搭建完成帐篷”和“注意卫生整洁”这两个表现而言,后者对应的是卫生整洁的劳动习惯,这与“搭建完成帐篷”的表现关联性并不强,但的确在搭建帐篷后是应该要求学生进一步注意营区整洁的。因此,可以将“注意卫生整洁”进一步聚焦在“注意帐篷营区的卫生整洁”上,并继而将两个表现合并在“搭建完成帐篷并注意帐篷营区的卫生整洁”这一个目标中。

第三种情况是表现A 和表现B 之间不存在关联,由于无法在两个表现间架构起逻辑联系,则在设计目标时仍应单列两个目标,不强求综合表述。上述前两种情况,在综合表述目标时还可以视情况加入相应的劳动条件。同时,若具体表现太多,也可以视情况将一些行为表现转化为行为条件,以进一步凸显综合目标中的核心表现。

义务教育阶段劳动课程的设计与实施需要以《2022 版课标》为核心依据,应充分凸显劳动课程的思想性、社会性和实践性。对教师而言,教学目标的设计是忠实于劳动课标实施课程的重要环节,需要通过对课标深入研究来探索有效设计路径。基于上述的认识,围绕怎样基于《2022 版课标》设计教学目标这一问题,遵循可操作的原则,可以从教学目标的基本特征开始思考,进而梳理教学目标设计的操作要点,并思考教学目标的具体表述方法。

然而,在现实的教学实践中,教学目标的设计还需要由真正的教学实践来检验这些思考的可行性并予以完善,要将教学目标设计与后续的教学实施过程进一步关联起来,从实践能否达成目标的视角来反思目标的合理性和科学性。此外,就如何有效设计并达成劳动观念和劳动精神方面的目标;如何将教学目标转化为有效的教学过程及教学结果;如何将设计教学目标的思考转化为教师行为等问题,也仍待进一步地深入研究思考和实践探索。