行读课程及其对语文阅读教学的启示

2023-06-01◎樊阳

◎ 樊 阳

2022 年4 月,《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称《2022 版课标》)颁布,强调了语文的情境性和实践性,突出学习方式的变革,在积极的语文实践和真实的语言运用情境中,培养文化自信、语言运用能力、思维能力和审美创造能力。而阅读能力与认知能力、学习能力有高度的关联,学习如何阅读,就是学习“如何学习”。笔者以语文学科为依托开展“行读课程”十余年,将阅读、行走、写作相结合,培养学生的阅读能力。而笔者也将这种行读一体的情境化阅读教学应用于语文课堂中,以期增强阅读教学和生活实践之间自然而紧密的联系。

一、行读课程的理念

传统语文课堂囿于学校环境限制,真实情境不够丰富,以间接经验传递为主,较难在有限的真实情境中让学生获得更丰富的直接体验;而分科教学又导致不同学科之间壁垒分明,缺乏对于真实问题的回应和知识体系的构建。这都导致本应有很强实践性的语文活动,因受到时空限制而容易导向寻求标准答案。有感于此,笔者从2009 年起,开始探索“行读实践”的课程化尝试。行读课程立足于人的生命成长和人文理解,把学生带到自然山川、历史遗迹、文化场馆中,以真实情境调动学生的学习积极性,以阅读贯穿课程,打破传统课堂的限制,创设行读项目任务,构成跨学科、多向性对话与学习,营造实践性的学习空间,充分调动理性认知和情感体验,追求人的完整、自由与创造力。

行读课程内容着重于中华优秀传统文化遗产的探究学习,主要可以分为自然山川和人文景观。在十多年的实践中,笔者带领课程团队,以省市或地域特点划分切入主题,形成了“闽海华韵”福建行走、“宅兹中国”河南行走、“太行东西 天下之脊”太行山行走等近40门全国行读课程,以及“苏州河——一条河与一座城市的成长”“松江方塔、醉白池——唐宋诗词韵味的投射”“上海文庙——学习《论语》感受儒家文化与科举文化”等60余门上海行读课程。

行读课程开展的主要方法,以融合文学、历史、地理、哲学乃至自然科学的语文跨学科阅读贯穿课程全过程,运用项目化学习策略,在真实的历史遗存和自然环境中,增进阅读的感受体验并进行思考探究。主要可以分为“行前”结合行读主题设置探究问题,预先阅读讨论;“行中”现场资源和书籍文本阅读结合,组织基于情境的诵读和讨论、设置采访实践任务等;“行后”结合项目任务,再次深入阅读,完成创意项目探究报告等文章,再进行展示交流评价,最终达成对问题的深入理解和对人与世界的理解,培养全面发展的人。

二、行读课程中的阅读探索实践

(一)行读课程中的阅读目标和任务

行读课程希望通过阅读和行走的结合,促进学生对于文本的理解,在真实的行走场景中,激发兴趣,产生疑问,通过讨论,促进语言运用能力,也在真实问题和现场交流中,培养思维能力;在对文化景点的审美体验中,在现场体验景观和文物带来的情感与思维冲击,培养文化自信。而行读课程中的阅读,核心在于“理解”——“不但要理解在具体语境中的文义,而且要指向对外部世界的认识、对人生的认识和体验”[1]。

每一个行读课程都类似于语文课堂的一个单元学习任务群,将分散的行走点统摄于一个总体的理解目标下,这是因为知识只有在具有内在联系的结构与系统中,才能显示出其意义[2]。行读课程将学习场景放在实际生活中的观览行走活动中,将看似孤立的景点和与之相关的文本组织在一个实际探究的人文主题上,再根据总探究主题的需要以及各景点相关文本的内容细分为有逻辑关系的分主题,开展行读分任务。这样,在行读主题的引领下,阅读就不再是零散的一篇篇课文和孤立的课堂中一篇课文的阅读活动,而是有目标、有关联的任务群,由此构建整体的认知和理解。再通过主问题,发现阅读文本和现场景观的关联,完成学习的任务。

以“苏州河——上海都市意象的前世今生”行读课为例,在探索上海文化意象变迁与现实反思这一总主题下,分为三个阅读任务群:第一个任务群是吴淞江鲈鱼脍相关的一系列古代诗歌阅读,目标是理解古人寄予吴淞江的闲逸超越回归的意象,通过与现在河水植被变化和鲈鱼绝迹的对比任务,引导学生反思当代都市人对传统意象淡漠甚至无知的现状,激发传承的紧迫感;第二个任务群是阅读张爱玲《公寓记趣》和《子夜》开头内容,与河滨大厦、天后宫遗址、总商会等景观形成观照,引出对近代上海文化意象的讨论;第三个任务群是在阅读《外滩的影像与传奇》等书籍篇章后,将文本与外滩源、外白渡桥景观映照,引发对现代上海文化意象的讨论。

(二)行读课程中的阅读内容和方法

行读课程中的阅读内容既包括和景观文物相关的古今诗歌、散文、小说、戏剧等文学文本,也包括以叙写、说明为主的科学小品以及匾额、展板、楹联、广告等各种实用性文本,哲思、社科论文、社会评论等思辨性文本,还包括整本书阅读。不同类型阅读构成“跨媒介群文阅读”,不仅有效打破了课内阅读的局限,而且围绕任务进行了多种文本的有效映照。不同材料的交相印证帮助学生构建知识网络,并且和主问题联系,理解具体“知识”背后的意义,使阅读教学内容既丰富有趣,又让学生在比对中领悟不同文本的阅读方法,从而内化核心素养。

比如在探究济水这条已经消失的“四渎”之一时,学生本身对其很陌生,虽然在行前,大家阅读了一些史书如《禹贡》《水经注》的有关片段,也从社科书籍《郊庙之外》了解了济渎庙及国家“岳渎”祭祀及其影响,但这些都是间接经验。当我们站在济水之源,看着眼前清澈的水域,再对照现场展板呈现的济水走向地图时,行前阅读的内容和眼前的情境相互映照,这时,再让学生诵读白居易的《题济水》,学生就能感受到古代士者对济水精神热烈推崇的根本原因,也能切身感受诗歌诵读的意义,激发学生反思阅读不同文体的不同价值。

阅读方法上,行读课程最大的优势是在真实生活情境中进行阅读教学。在真实的生活情境中获取和使用相关的阅读策略,能更好地帮助学生真正形成阅读素养。[3]但行读中的情境感不是天然地存在于学生的心里,不设置恰当的主题,不选择恰当的文本,不根据景观的特征采用不同的阅读方法,还是无法构成深度学习理论强调的“内容呈现的情境化,学习过程的活动化”[2]。因此,行读中,教师应根据主题选择文本,行前的阅读多采用默读、速读后的信息交流和质疑,学生产生读后疑问,再带着问题走向现场进行探究;现场教师应选择便于激发情感体验的古诗文进行情境朗诵或历史场景表演,引导学生观察比较行前阅读与观览景物,再通过现场评析讨论,深入思考。如果主题需要更多关注现实状况,应让学生提前阅读,并分组领取不同的探究采访任务,将自己的阅读感受与现场景观进行对比或与现场民众进行交流,在小组汇报、全体讨论后,深化认知。

比如在“蜀道——千古兴汉路”行走课程中,为使学生深入理解几千年来蜀道行者的人生感怀与家国情怀,教师让学生提前默读相关地理科普文,阅读《三国演义》相关章节,背诵《蜀道难》片段,从秦岭褒斜道到明月峡一路行走、攀爬中,学生自然冒出“蜀道之难,难于上青天”的感慨。在休息时,教师补充与蜀道历史相关文段,如《出师表》《三国志》片段,还原表演《三国演义》场景对话,讨论诸葛亮北伐的意义与利弊得失,学生热情高涨,正反方争论不下,教师不下结论。当行读勉县诸葛亮墓和武侯祠时,从“大汉一人”的匾额和一系列对联碑刻文字,回忆《隆中对》片段,朗读还原《三国演义》第一〇四回诸葛亮最后一次巡视军营情景时感叹的“再不能临阵讨贼矣!悠悠苍天,曷此其极!”再联系杜甫走过蜀道后写成的《蜀相》,朗读“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”时,学生对诸葛亮“知其不可而为之”的悲壮英雄之叹才有了深度的理解。登上剑门关高处,遥望关内外景色时,教师带领学生朗读陆游的《剑门道中遇微雨》,感发“此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门。”体会诗人不得不放弃人生中唯一一次能够实现他杀敌报国理想而退回关内时的感情,此时的反问句是他对自己人生定位的深沉反思!而对照评传议论文,联系前面阅读《出师表》《蜀道难》等不同时代蜀道行中的感慨,对蜀道“千年兴汉”的文化意义和作者的观点有了新的认知。这种讨论和追问不仅让学生改变了贴上“爱国主义诗人”标签的解读方式,还带动学生比较史传、说明议论和诗歌等不同文本的阅读方法和意义,并追问自己的人生价值取向,从而构成生命的行读追问。

行读课程阅读评价贯穿于行读过程中。阅读任务在行前布置给学生,学生通过回答引导问题,对文本进行初步的梳理和思考;在行中则通过师生、生生互动对话,展现学生对书面文本、现场匾额楹联等阅读材料的理解,通过追问,引发学生反思自己的阅读体验,形成过程性评价;在行后则通过反馈的书写,全面展现自己对于行读总主题、行读点的分主题的理解和认识,形成结果性评价。

三、行读课程对语文阅读教学的启示

如何在日常语文阅读教学中借鉴行读课程中的阅读目标、任务设置、内容选择和方法应用?笔者通过上海市杨浦区区级重点课题“基于统编初中语文教材综合性学习的研学旅行课程实践研究”的推进,进行了初步尝试。

(一)行读一体的情境化

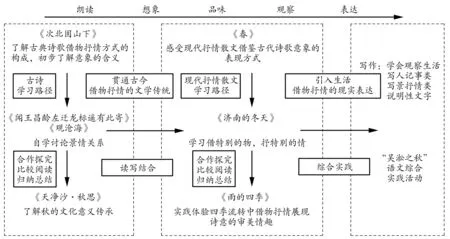

在阅读目标设置方面,在不打破目前统编初中语文教材整体编排格局基础上,通过加强课内语文综合学习与单元的组合,找到人文与读写习惯培养相融合的大概念来统领课文阅读、单元写作、综合学习实践,设置富于挑战性又与生活实践紧密联系的关键问题,使得单元课文学习构成任务群落。如初一年级上册“四季美景”单元,设置综合学习“行读吴淞之秋”,用“四季美景承载中国传统情景交融的借物抒情方式”这一大概念统整各项语文学习任务,三首古诗与三篇现代文阅读重新排列组合构成四季流转,学习传统文化意象及其近现代传承以至在生活中运用的系列言语实践目标(见图1)。

图1 “四季美景”单元设计思路

在这样与生活实践紧密结合的大目标引领下,阅读文本的类型由课内延展至课外,自然丰富起来,同时作为单元学习评价的“吴淞之秋”综合实践活动促使学生愉悦地阅读有关吴淞江(苏州河)秋意的系列诗歌,有关景物的说明性文字,有关诗文意象讨论的论文,甚至相关书籍的阅读。

日常的作业则将生活中的季节物候观察、采访家人师长、诗文意象理解等实践活动纳入其中,使课堂沉浸在探究“四季美景承载中国情景交融审美传统”的情境中,激发学生产生自然生发的讨论探究,让课堂融入物候转换的天地视野。

(二)课内课外一体化

语文学习的综合性和实践性注定了语文教学不能仅囿于有限的学校课堂。行读课程将课堂延展到更广阔的真实世界,以人文历史现场作为课外课堂。而行读课程的阅读,也不应仅限于课内课文和书面文本,而应该在更广阔的现实世界中,去阅读,去理解世界。

在六年级第一学期,笔者尝试借鉴行读课程的阅读教学,设置“两代人的童年”主题学习,通过课内课外一体化的设计,将语文的阅读课堂从课内延伸至学生家庭和社会。课内《桥》《穷人》《金色的鱼钩》篇目,注意贯穿对父辈们生活的理解,而《夏天里的成长》《盼》和《竹节人》篇目,则侧重于对童年、童心的理解。因为学生生活在上海杨浦区,所以推荐学生阅读在杨浦区成长起来的作家简平书写童年生活的《青草奔放》,并且设置读写结合的课外任务,通过采访祖辈,和祖辈一起行走寻访祖辈生活的弄堂,行走于《青草奔放》写到的走马塘、定海路桥、旧碉堡等,经历与祖辈童年生活相关的一系列言语实践,再进行《祖辈的童年》写作。学生自然兴趣盎然并被激发起探究身边历史的热情,很多学生由此又进一步进行了相关历史文本的阅读。课外行读课程的实施并不一定需要由教师来组织,可以在任务引导下,由家长和孩子共同完成。

当然,这些尝试还面临既有教材、环境空间等诸多限制。在新课标落实的过程中,还可以进一步梳理、借鉴“行读一体”的理念和方法,通过课堂变革将真实性和情境性贯穿于语文课堂的阅读教学中,从而更好地落实课程综合化、实践性的新课标要求。