以表演为中心的口传音乐研究四个关系维度

——以五篇蒙古族口传音乐研究硕士论文为例

2023-06-01博特乐图

博特乐图

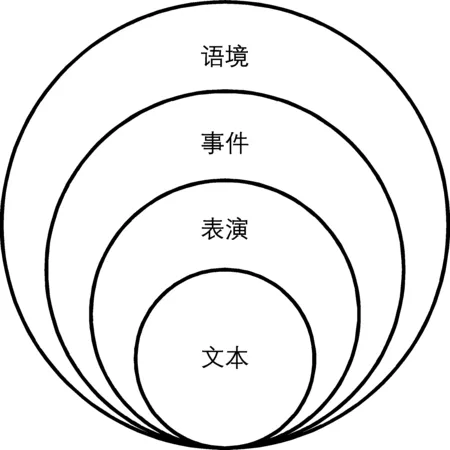

口传性是中国传统音乐的基本特征。中国传统音乐是口头创作、口头表演、口头传承与口头传播的,其中表演处于中心位置——“之前”与人的思维相连,表演中,思维显化为行为;“之后”是音乐的声音“文本”,它是由表演生成,这样,“思维——行为——声音”连成一个结构过程。(1)博特乐图:《表演、文本、语境、传承——蒙古族音乐的口传性研究》,上海:上海音乐学院出版社,2012年,第85—90页。同时,表演始终处于某种语境关联当中,表现为一种特定的人文表达,并呈现出鲜明的风格特征。基于此,本论文以“表演”为中心,分别从表演与文本、表演与传统、表演与风格、表演与语境四个关系维度,对口传音乐表演研究的一些关键问题展开讨论。论文所引用的五篇硕士论文均为笔者指导的蒙古族口传音乐研究成果,内容涉及长调、马头琴、四胡、胡仁·乌力格尔等体裁及其重要传承人。

一、表演与文本

在不同的业态、语域以及学科领域中,“文本”有着不同的含义。罗兰·巴特(Roland Barthes)说“所有的文化形态都可能被视作文本,或者说所有的文本也都可视作文化形态。”(2)〔英〕E.霍布斯鲍姆、T.兰格:《传统的发明》,顾杭、庞冠群译,南京:译林出版社,2004年,第134页。受此影响,后来在很多当代符号学家、人类学家、文化学家那里,任何释义或分析对象都被看作是文本。中国学者朝戈金提出“口传文本”的概念,并解释说它有两层涵义:它可以是显形的、书面的,也可以是声音的、口头的;它还是“表演中的创作”。(3)朝戈金:《口传史诗文本的类型——以蒙古史诗为例》,《民间文学研究》,2000年,第4期,第58页。日本音乐学家井口淳子干脆用“文本”一词来表示伴有声音的口头文本,与此相对的是文字化形式的“文字文本”或“书记文本”。(4)〔日〕井口淳子:《中国北方农村的口传文化——说唱的书、文本、表演》,林琦译,厦门:厦门大学出版社,2003年,第11页。笔者在此基础上,将口传音乐的文本分析对象分为书面文本、口传文本、声像文本三种。(5)博特乐图:《表演、文本、语境、传承——蒙古族音乐的口传性研究》,上海:上海音乐学院出版社,2012年,第25页。书面文本是用乐谱和文字记录下来的形式;口传文本其实是表演文本,根据表演方式的不同,分别称“演唱文本”“演奏文本”“演述文本”等,指音乐表演过程中唱奏出来的声音;声像文本是把唱奏表演实景,用音视频介质记录下来的形式。三者都是音乐文本分析研究的对象。

与此相对应,当前的传统音乐文本研究有两种取向:以记录成乐谱和文字的书写文本为对象的音乐形态学研究;以口传文本生成的表演过程为探讨对象的口传音乐表演研究。在后者中,口传文本是此时此刻唱奏出来的音乐声响本身,它与第一种记录在案的、脱离于表演语境的“读写音乐文本”不同,这种“声响音乐文本”存在于动态表演过程当中。也就是说,与以往音乐形态学文本研究不同,口传音乐研究关注的不是从文本出发而探讨音乐本身的构造,而是关注这种文本生成的动态过程。这里所谓的口传文本,不是像书写乐谱音乐文本那样是表演前完成并用来表演的——它是在表演中生成,是表演的结果。正因为如此,对口传文本的研究必须回归到它所赖以生成的表演过程中,通过动态表演的观察与分析,探讨其生成过程及其背后的思维根源。

白红梅的硕士论文《书写文本与口传音乐——〈司马貌阴府审案〉的书写与演述文本的比较研究》(6)内蒙古大学2013届硕士论文,指导教师:杨玉成。,力图通过一项录音室实验个案,呈现口传音乐文本生成过程,揭示其背后的口头表演机理。该论文的设计围绕这样一个问题:口头艺人是如何唱出一部新故事的?而且能够演唱几十小时甚至上千小时的故事?他们是如何做到的?他们与今天的专业音乐家到底有何不同?一言以蔽之,口传音乐文本是如何在表演中生成的?为此,我们准备请一位胡尔奇(7)胡尔奇(huurq),胡仁·乌力格尔(“胡仁”为“胡琴”,“乌力格尔”为故事,即,四胡伴奏的故事,蒙古族说唱音乐形式,曲目主要为汉族历史演义故事)说唱艺人。,让他唱一部他过去未唱过的新故事,呈现这部新故事的文本生成过程。当时正在内蒙古大学艺术学院民族音乐传承驿站工作的著名艺人扎拉森当然是最合适的人选。自2005年以来,他与我们团队合作,录制了千余小时的英雄史诗、胡仁·乌力格尔、叙事民歌,那年春天扎拉森从老家来呼和浩特时,给我带来一本本子因·乌力格尔(8)本子因·乌力格尔(bensen ülger),“本子”为汉语,乌力格尔意为“故事”,合起来为“写在本子上的故事”,为从汉文翻译或蒙古族文人创作的章回小说,在蒙古族民间以抄写本的形式,广为流传。其传播方式主要有三种:一是,识字者之间转抄,用来阅读;二是,识字者读给民众,叫“ülger duudeh”,意为“读故事”;三是,说书艺人自己阅读或请他人阅读给他,学会其故事后,以胡仁·乌力格尔的形式唱出来。《司马貌阴府审案》,而这部故事他正好从未唱过。这部书为蒙古文书写,共81页,4481个字。经查,翻译自明人冯梦龙《喻世明言》中第三十一卷《闹阴司司马貌断狱》,译者不详。根据蒙古文书写习惯以及所用纸张判断,当是20世纪初至中叶的手抄本。

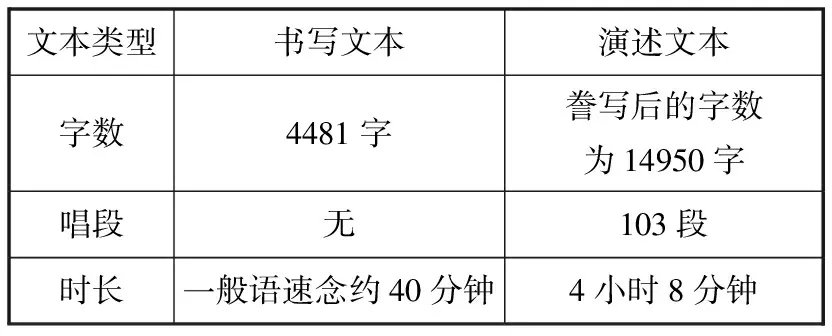

这样我们的“实验”开始了:我们先请扎拉森读这本书,并约好三天后录音。三天后,我们如约到录音棚准备录音。扎拉森带来两张草稿纸,第一张是整个故事的简略提纲,他将整个故事分为五个部分,按照顺序记录成五行字;第二张是细化的提纲,共22条,其中第11条至22条为“过十八层地狱”。他大概看了看两份记录,便示意开始录音。录音过程十分顺利,我们用两天时间,分四次把全部故事录制完成,最后总长4小时8分钟。白红梅对演述文本进行了文字誊写和记谱,并把记录下来的文本与原来本子因·乌力格尔文本进行比较。结果如表1。

表1.《司马貌阴府审案》书写文本与演述文本的比较

书写文本共4481字,用一般语速念约需40分钟。演述文本的时长则4小时8分钟,誊写后14950个字。经过转换对比后发现,口头演述文本相较于原来的书写文本,其长度、容量等都产生了巨大差异。而且可以看出,这种文本差异正是口头表演的结果:演述中插入了103个唱段。这些“韵文体+音乐”的唱段,是原来书写文本里所没有的,是演述中新加入的成分。需要强调的是,这不是说演述文本是书写文本与唱段的简单相加,在实际演述过程中充满了艺人的“创作”——包括保留、转述、插入、增补、删减、扩展、简缩、更改、延伸、关联、调整等等,整个过程十分复杂。下面只谈其中两点:一是,保留。我们发现,扎拉森的演述保留了原书写文本中的几个核心因素:人物、故事发生的时间和空间以及主要故事事件。

其中,人物是司马貌以及汉灵帝、阎王以及几个冤案里的主人公;故事事件是扎拉森手写记录的几个情节段:汉朝灵帝在位期间,落榜书生司马貌怀才不遇,却因顶撞玉皇大帝而被派到地府里当临时阎王审案,司马貌由此断了积压三百年的三件冤案。在扎拉森的演述中,人物、事件、时间(汉灵帝在位时)、空间(人间/地狱)等四个核心要素得到了保留。二是增补。在保留了核心要素的基础上,扎拉森的演述加入了103个唱段以及大量的程式、主题、典型场景(9)程式(formula)、主题(theme)、典型场景(typical scene)等,是口头程式理论(Oral Formulaic Theory),又称“帕里-洛德理论”(The Parry-Lord Theory of Oral Composition)的核心概念。它们与我们平常理解的“程式”“主题”等概念不同,其中,根据帕里的定义,程式是在相同的步格(meter)条件下,常常用来表达一个基本概念的词组;主题指的是“在以传统的、歌的程式化文体来讲述故事时,有一些经常使用的意义群。”(〔美〕阿尔伯特·贝茨·洛德:《故事的歌手》,尹虎彬译,北京:商务出版社,2004年,第40、96页)。典型场景,指的是那些故事讲述中反复出现的主题和场景,如“开篇”“打仗”“上朝”“宴会”等。、套语等原来书写文本中没有的新元素。而且不止于此,扎拉森还把原来给定的部分人物和故事情节进行了改造,甚至加入了新的内容。如,原书中的“司马貌赴阴曹地府”这一段情节很简单,司马貌进入梦乡后灵魂出窍便会到达阴曹地府,三言两语就交待完成。而在扎拉森的演述中,司马貌入睡后其灵魂出窍踏上去地府的路程,途中经过十八层地狱,一层层度过,每一层都有详细的描述,并不断遇到倍受煎熬的各种灵魂。这段“过十八层地狱”的情节长度约2个小时,占整个演述文本的一半。这使得演述文本的容量和规模大大地扩展。

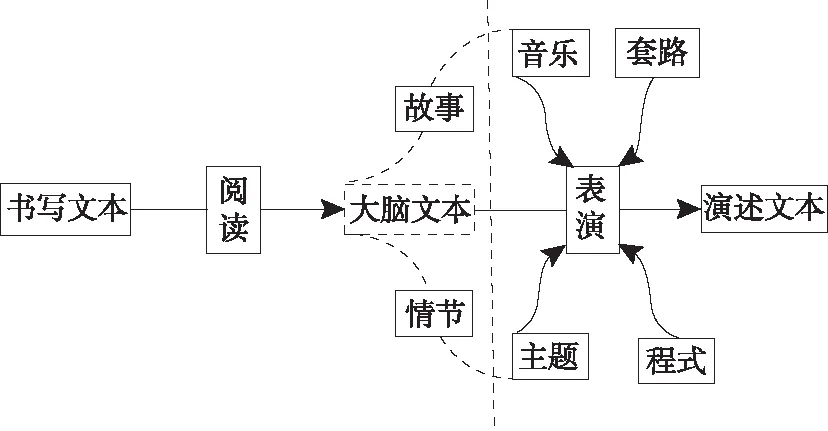

其实,上述保留亦非原样保留,保留中已植入了说唱者的主观改造;增补亦非无中生有,其实是有根有源的新组合。如,书写文本中的汉朝开国功臣韩信是一位冤死的正面形象,然而在扎拉森的演述中他则变成了阴险狡诈的反面人物。我们发现,这种将韩信描述成反面人物的原型,原来来自扎拉森演述的另一部曲目《霸王的故事》——在这部书中,韩信是马猴与人类结合所生,他挑拨刘邦和项羽,让他们相互残杀,最后杀害霸王而其灵魂被打入十八层地狱,遭受煎熬。而且我们还进一步发现,“过十八层地狱”这一段,来自在四年前扎拉森在内蒙古人民电台录制的另一部60余小时的《济公的故事》。这次他把“过十八层地狱”的旧情节巧妙地与新书中的“到阴曹地府”的情节嫁接在一起,并把旧书中的济公换成了司马貌。我们将上述扎拉森演述中,书写文本到演述文本的过程进行归纳,如图1所示:

图1.表演中的文本生成过程

图2.“传统——套路——表演”结构关系

扎拉森《司马貌阴府审案》书写文本到演述文本的过程,包括两个环节:一是阅读。即,扎拉森阅读书写文本后,将其“装入”脑子,便是图示中的“大脑文本”。这里所说的“大脑文本”,是有关故事及情节的记忆——便是扎拉森写在草稿纸上的人物、关系以及事件结构和情节要点,它是由书写文本而引发的有关文本的一系列印象。二是表演。通过表演,艺人将大脑中的故事唱出来,“大脑文本”付诸于表演行为并显化为演述文本。表演过程中,艺人将书写文本给定的故事在大脑中内化,并充分调动自己业已积累的音乐、套路、主题、程式等表演所需“部件”,把故事唱出来。这样一来,新的故事与旧的部件在表演中相结合,生成为演述文本。这里,“大脑文本”是承前起后的转化环节。

可见,表演不是简单的转述与呈现,而是一个充满创造力的创作过程。“诗不是先写出来然后再背诵的,它是在吟诵中写出来的,是在公众场合吟唱表演综合而得的”。(10)〔美〕克利福德·吉尔兹:《地方性知识》,王海龙、张家瑄译,北京:中央编译出版社,2000年,第145页。口头文本,就像森林里的一棵棵树,看似独立却扎根传统之沃土,彼此盘根错节、相依相靠,使自己根深而叶繁枝茂——这正是口头艺人在“表演中创作”的基本机理。

口传音乐“表演中的创作”不只是前面个案中长篇叙事体裁的特征,它也是包括史诗、说唱、民歌、器乐在内的口传音乐的普遍特征。(11)博特乐图:《表演、文本、语境、传承——蒙古族音乐的口传性研究》,上海:上海音乐学院出版社,2012年,各章相关论述。从表演的角度来看,口传音乐的文本不是表演的对象,而是表演的结果。诚然,口传音乐亦要做文本研究,但与书写—乐谱音乐不同的是,口传音乐应将目光投向音乐表演的鲜活过程,从文本的本体研究转向对文本生成的表演过程的关注。

二、表演、传统与套路

文本是表演的产物。那么,表演是从何而来?它又是如何完成的?依据什么?换句话说,是什么引导人进行音乐行为?表演背后的动力是什么?这就需要我们从文本本身回溯至其生成的表演过程,进一步观察表演背后它所借助并运用的资源以及它所依据的音乐思维根源。这里所说的资源或根源,指的是表演所需的故事、意义、主题、程式、音乐等“部件”以及表演所依据的规则、习惯、行为模式等。这些元素前于表演存在,它是艺人业已积累的资源并存储于艺人的头脑里,并经过艺人反反复复的表演实践而积淀成表演所需的部件宝库,我们将其称为“传统”。

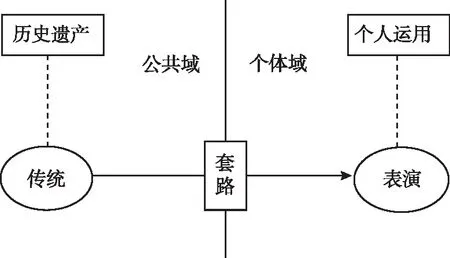

在前面的个案里,扎拉森在《司马貌阴府审案》的演述中运用了大量的主题、程式、音乐、套语等元素。这些元素是原来书写文本所没有的,它们之前存储于艺人的头脑里,在每一次的表演中被调遣出来运用。书写文本所给定的“新故事”与扎拉森已有的“旧传统”,在表演的那一刻融合在了一起,经过表演而生成了崭新的演述文本——正所谓“旧瓶装新酒”。当然,正如前面分析,这里的“酒”并非真的新,“旧瓶”亦非真空:“新”中包含着旧元素,“旧”传统中充斥着新成分、新创造。艺人通过表演与传统关联;传统通过表演付诸于艺人的唱奏实践。传统是历史的产物,是集体的遗产,它往往是某一体裁、某种表演形式全体成员共享的知识宝库和行为规范。艺人运用传统进行唱奏表演,而由于个体对传统的攫取和运用方式往往因流派、因个人而异,因此传统对于每一个表演者而言并非是一样的,这使得每一次的表演都是共性与个性的辩证体——“不离其宗”却始终是“万变”的。“不离其宗”是由于共享的传统,“万变”则是因为每个个体的差异性。个体经过习得而不断积累传统,通过一次次的表演传统不断被个体所内化,逐渐烙上个体的印记。也就是说,口传音乐的习得,不是简单的个体将传统装入“自身”,而是个体在学习传承、表演实践中将传统不断“内化”的过程。而经过长时间的习得积累和表演实践,“内化的传统”趋于稳定并赋予了传承者的个性化,被个体反复用于表演实践中,从而呈现出高度的复用性、模式性、程式性特征。我们将这种个性化的“内化传统”,称为“套路”。

在传统这一侧面,套路是联结个体与传统的脐带;在个体这一侧面,套路是个体进行唱奏表演的必备部件。就套路和传统的关系而言,后者包容前者,前者是后者在某一流派、风格或个体层面上的呈现形式。也就是说,套路是传统在表演中得以组织、运用和呈现的个性化机制。下面我们通过两篇硕士论文看看传统与套路及其对表演的意义。

2011年,我们邀请蒙古族当代四胡艺术大师、国家级传承人吴云龙(1935—2013)到刚刚成立的内蒙古大学艺术学院民族音乐传承驿站工作。在三个月的工作期间,我们录制了他演奏的大量四胡音乐并出版光盘。正在攻读硕士研究生的青年四胡演奏家苏雅向他学习四胡技艺,并决定以吴云龙及其四胡音乐为题撰写硕士论文(12)苏雅:《个体·传统与新视界——吴云龙四胡艺术研究》,内蒙古大学硕士论文,2013年,指导教师:杨玉成。。苏雅是著名四胡艺术家赵双虎(1942—)的学生,同时她是蒙古四胡国家级传承人伊丹扎布(1948—)在内蒙古大学艺术学院工作期间的助手,她还对四胡艺术大师孙良(1910—1997)的四胡艺术颇有研究。她发现,即便是演奏同一首曲调,四位演奏家的演奏有很大区别。也就是说,区别并非乐曲本身的,而是不同演奏者的演奏所致。她继续发现,这些造诣颇深的艺术家,他们的指法、弓法、音色以及加花变奏、乐曲的处理等,都有各自高度程式化的稳定模式。也就是说,他们各有各的演奏套路。这种套路表现为一套自成体系的演奏技法,同时也是演奏者处理乐曲的习惯,具有鲜明的个性色彩。同一首乐曲,经这些大师们用各自的套路演奏,所生成的文本风格迥异,是一首首印刻着演奏者鲜明个性烙印的演奏文本。(13)具体分析详见苏雅:《个体·传统与新视界——吴云龙四胡艺术研究》,北京:中国社会科学出版社,2014年,第117—152页。

再看看长调的例子。包青青的硕士论文《乌珠穆沁长调的“egšig”运用研究——以长调艺术大师莫德格的演唱为例》,通过对长调艺术大师莫德格(14)莫德格(1932—),蒙古族长调国家级传承人。的长调演唱进行分析,探讨乌珠穆沁长调民歌中的“额格希格”(egšig)和“诺古拉”(nugla)的问题。(15)内蒙古大学硕士学位论文,2018年,指导教师:杨玉成。她看到,“诺古拉”是长调民歌演唱的核心元素,它并非我们过去所理解的只是“装饰音”,而是一种具有鲜明体裁特征、地域和部落特征的唱法。也就是说,“诺古拉”不是“音”的问题,而是“腔”和“唱”的问题。而且,“诺古拉”与蒙古语唱词中的元音——“额格希格”(egšig)关系密切。长调演唱中,“诺古拉”与元音变换彼此交融并衍展,生成独特的装饰性唱法效果。因此,“诺古拉”包含了旋法、唱法以及元音变换的三重含义,是三者在演唱中交融的效果,正是长调风格的核心特征。而“诺古拉”和“额格希格”正是长调演唱所用的套路。莫德格之所以被誉为蒙古族长调乌珠穆沁风格的杰出代表,是因为她的演唱套路,既体现了乌珠穆沁长调的传统,同时也展现了她的个性风格。

传统是艺人表演前积累的资源,它是用来表演的;套路是传统的组成部分,但它特指个体在表演中运用传统的规则以及完成表演所需要的技法系统。也就是说,传统通过套路付诸于表演,套路是联结传统与表演的中介。艺人通过反复不断的传承习得和表演实践积累传统并养成套路。因此,传统是先于表演者个体而存在,它是某一领域里的公共资源,它被个体学习积累;套路是某一风格流派、师承或个人的传统,它是传统在个体身上的内化,表现为个性化的唱奏知识资源与技法系统,是传统公共资源被个体表演组织和运用的机制。

套路是个体用来唱奏的技艺系统,它与传统相连,是每一个具体表演通向传统的连接纽带,它是歌乐者在长期习得与表演实践当中“养成”的,由于处于“公共域”和“个体域”衔接之处,套路即是某一体裁或风格流派的公共资源,同时因其习得者、表演者的差异而呈现出显明的个性特征。因此,套路是表演时艺人所运用的唱奏程式,它属于传统,却又将传统付诸于表演的机制。艺人通过套路,从传统中萃取元素来完成表演。

三、表演与风格

我们常说“蒙古族长调辽阔悠扬”“北方山歌自由高亢”“江南小调细腻委婉”等等——那些植根于民族和地方文化的传统音乐,往往给人以相对稳定且鲜明的听觉印象。为此,我们在感觉上能够轻易地辨识出某一民族、某一地区、某一体裁、某一流派甚至某一个人的音乐风格。而也正是因为风格是可以直接感觉到的,所以除了类如“辽阔悠扬”“自由高亢”“细腻委婉”等感觉描述外,似乎没有更好的方法来说明音乐风格到底是什么。这就需要我们从感觉体验到理性分析,从对音乐的一般性审美感受向造成这种感觉印象的背后机理出发,揭示风格形成的背后根源。

那么,音乐风格与音乐本体之间到底是何联系呢?内特尔就“风格”说道:“我们指的是一首音乐作品所具有的特征的聚合(the aggregate of characteristics),这也是这首作品与它所在的文化复合体里(cultural complex)的其他音乐作品所共具的一个性质。”(16)〔美〕布鲁诺·内特尔:《民族音乐的理论与方法》,沈信一译,台北:洪建全教育文化基金会书评书目出版社,1976年,第284页。他强调了作品特征及其在文化复合体里的代表性。然而,作品所呈现出来的共具特征背后,必然有着稳定的、模式化的音乐呈现机制,而且它与某一音乐所具有的文化属性、体裁类型相关联,并与每一次表演及其每一个主体相关联。也就是说,音乐风格既是作品的问题,也是表演问题,那聆听之间便能感受到的音乐风格,背后却是一套套个性化的表演机制。

阿斯雅的硕士论文《“诺古拉”与长调演唱风格——基于长调大师宝音德力格尔、莫德格、诺日布班孜德长调演唱文本的分析与比较》(17)内蒙古大学2020届硕士论文,指导教师:杨玉成。,力图通过表演分析来探讨风格的成因。论文中的宝音德力格尔(18)宝音德力格尔(1934—2013),蒙古族长调艺术大师、国家级传承人。、莫德格、诺尔布班孜德(19)诺尔布班孜德(1931—),蒙古国长调艺术大师、功勋演员。三位长调艺术大师,分别是蒙古族巴尔虎、乌珠穆沁、喀尔喀三种长调风格的代表人物。阿斯雅首先沿着包青青硕士论文的思路,探讨长调民歌演唱中歌手到底依据什么?其独特的“诺古拉”是如何形成并唱出来的?“诺古拉”对歌唱的意义是什么?她对三位大师的代表性曲目的演唱录音进行分析后发现,风格的“地方性”首先表现在演唱语言上——主要为演唱中的“搓元音”规律(20)侯燕:《蒙古语“元音和谐律”对长调歌唱审美观念的影响——以蒙古族长调“歌王”哈扎布的演唱为例》,《中央音乐学院学报》,2014年,第2期,第106—115页。。“搓元音”是元音变换规律,它存在于长调演唱当中,在日常口语甚至短调民歌演唱中很少有这种情况。也就是说,它是长调演唱所具有的特性体裁元素。接着,阿斯雅对三位大师长调演唱中的元音变化规律进行分析和比较,发现她们所代表的不同部落长调,有着各自不同的“搓元音”规律,而且这种规律在各自部落传统内部却是高度程式化且相对固定的,它是群体内部成员的共享因素,而三位大师的演唱正好呈现了它。

“搓元音”是长调演唱中的元音变换现象,因此它不是唱词本身的问题,而是由唱词引发的唱法因素。就“搓元音”和“诺古拉”的关系而言,前者是由后者引发,后者则由前者生成,二者共同构成了长调唱法的核心特征。然而,各部落、各地区长调演唱中的“搓元音”规律以及“诺古拉”程式是各不相同的——这正是造成长调不同地域风格的主要原因。而且我们发现,以往的“诺古拉”是“装饰音”或“波折音”的认识是含混的,因为在长调演唱实践中,“诺古拉”还包括了类如“塔希拉嘎”(tašilga)、“查其拉嘎”(qaqulga)、“哈雅拉嘎”(haylag)……等一系列演唱技法,它们组成了长调演唱的“诺古拉”系统。(21)阿斯雅:《“诺古拉”与长调演唱风格——基于长调大师宝音德力格尔、莫德格、诺日布班孜德长调演唱文本的分析与比较》,内蒙古大学2020届硕士论文,第30—74页。接着,阿斯雅对三位大师分别演唱的长调《辽阔的草原》的三种演唱版本进行比较分析,发现她们运用各自的“诺古拉”系统来演唱同一首歌,其演唱文本有很大的差别,甚至让人无法辨识出她们唱的原来是同一首歌。在听觉上,三者是明显不同的部落风格,这正如霍恩博斯特尔所说“……尤其对于那些带有音乐家习惯性的机械行为:是演唱和表演的方式,而不是演唱和表演了什么”(22)〔美〕海伦·迈尔斯主编:《民族音乐学导论》,秦展闻、汤亚汀译,北京:人民音乐出版社,2014年,第223页。,三位歌者分别用自己的套路演唱了同一首歌,其结果是体现了巴尔虎、乌珠穆沁、喀尔喀三种不同的部落风格。

显然,在感觉层面上,“诺古拉”正是体现长调风格的核心元素;在表演层面上,“诺古拉”就是长调演唱套路。因此,我们回到“表演——传统——套路——风格”的整体关系当中来:表演依据传统并运用套路,传统是历史的创造、是集体的遗产,它通过无数个体的一次次具体的唱奏表演得以显现;套路是表演者用来承接传统并用来表演的机制。传统和套路是相对稳定的,表演则是千姿百态,公共传统的“陈词滥调”和个体套路的“千篇一律”,在每一次表演的那一刻与歌和故事结合在一起——“新作品、旧风格”或“旧套路、新表演”生造出新旧混融的风格感,而这正是浸濡于某一文化中的民众,年复一年、日复一日听赏那些“既熟悉、又陌生”音乐的心理根源。

结合以往音乐风格的音乐形态学、音乐民族志研究,表演视角的音乐风格研究,从三个角度予以整体观照:一是具有体裁属性的音乐形态程式性特征。如:长调自由的节奏、悠长的旋律、绵延的结构;胡仁·乌力格尔唱词中的汉语词汇,多变的曲调联缀;马头琴的双弦双音与丰富多彩的泛音。二是约定俗成的音乐表演惯习及其特定的符号属性。如:长调主要是在各种仪式以及民间宴会上演唱;史诗是游牧民族用来漫长冬夜的消遣;萨满神歌是人与神灵沟通的特殊语言。三是音乐表演的程式与套路。如:长调的“诺古拉”与“搓元音”;马头琴泛音背后的传统演奏法体系;史诗演述中的“声器同构”;萨满神歌演唱中的歌、鼓、舞一体,等等。其中,第一个是本体的,可通过音乐分析进行归纳总结;第二个是语境式的,它涉及作乐、用乐以及音乐的存态、功能等,往往是音乐民族志描述和阐释的对象;第三个是表演意义上的,可采用表演民族志描述和口头表演分析。在具体的音乐风格研究中,虽然音乐作品本身以及方言、音阶、调式、结构、节奏、旋法等任一因素或它们的综合,都能彰显某一特定的音乐风格,虽然某一音乐的独特功能及符号意义,都是风格分析与描述所不可或缺的重要方面,但是唯有表演才使音乐得以“激活”,并将其植入特定的语境当中,将传统与当下、群体与个体、程式与即兴等进行汇聚融合,使得那些形态的、语境的以及地方性传统的各种元素,在表演中交糅并呈现为一个个独特的风格。

就像“诺古拉”到底属于旋法还是唱法?的问题一样,风格表现元素中,到底哪些是音乐本体构造及形态的问题?哪些是表演的问题?以往我们常常将一些类如“诺古拉”这样风格表征的关键元素简单视作音乐形态特征,将灵动的表演元素当作固化的模板,从而使这些最为鲜活、灵动的风格表现元素,始终隐匿在音乐作品研究的背后。表演是音乐风格的表征,音乐风格却为表演提供了鲜明的审美指向以及背后积淀成传统的呈现元素。

传统和风格都是稳定的,但传统在传统之外是独特的、个性的,在传统内部它却是共享的、共性的。风格的品质亦如此,如,长调都是一种节奏自由、旋律悠长、结构绵延、带有“诺古拉”的独特风格,却因不同部落“诺古拉”等元素的差异而有了巴尔虎长调、乌珠穆沁长调、喀尔喀长调——某一风格往往与某种传统相匹配并在范围上叠合,而传统的多层性又造成了风格的多样性。传统在民族、区域、体裁、流派、个体每一个层级上,都会形成套路化的表演程式,正是口传音乐“千篇一律”却又“千姿百态”的奥妙所在。

四、表演、事件与语境

任何表演,都是在某种特定的语境中进行。某种意义上讲,语境定义了表演,而由此它又与本文所说的文本、传统、风格紧密相连。在下面的论述中,我将以吴斯日古冷硕士论文《口传音乐与表演语境——胡仁·乌力格尔〈土默特黑山之战〉历史与故事以及两种版本音乐的比较》(23)内蒙古大学硕士论文,2017年,指导教师:杨玉成。的田野个案为例,引入与“表演”和“语境”密切相关的另一个概念“事件”,并重点探讨三者的关系。

表演理论(Performance Theory)的代表人物理查德·鲍曼提出“表演是一种口头语言交流的模式。……表演是语言使用的一种形式,是一种言说(speaking)的方式。”(24)〔美〕理查德·鲍曼:《作为表演的口头艺术》,杨利慧、安德明译,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第12—13页。他强调说“表演实际上是表演者和听众在协作中完成的。”(25)〔美〕理查德·鲍曼:《作为表演的口头艺术》,杨利慧、安德明译,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第199页。吴斯日古冷的硕士论文的设计,便是基于这样的思考:表演是一种交流的模式,而交流的意义不仅在于表演,同时它又是一个事件。表演和事件是一个后者包含前者的连续体,同时它们又处在一系列语境关联当中。他以著名胡尔奇扎拉森在不同的两种语境下演述的同一段胡仁·乌力格尔曲目不同演述版本的比较为例,探讨语境对表演及其文本的影响。这段名曰《土默特黑山之战》曲目,是扎拉森演述的《伯彦讷谟祜亲王》中的一个选段。两个演述版本分别是扎拉森于2013年在内蒙古大学艺术学院民族音乐传承驿站录制的52小时《伯彦讷谟祜亲王》中的3小时唱段(下面简称“驿站版”)和他于2014年5月在通辽市奈曼旗吉格斯台嘎查演述的独立版本(下面简称“田野版”)。由于篇幅,本文只以其中“田野版”为例展开讨论。

2014年4月27日笔者开车与扎拉森、吴斯日古冷和另一名研究生,一同到奈曼旗。此行的目的是趁“五一”长假,跟踪观察扎拉森在民间语境中的说书表演。

从呼和浩特出发驱车一千公里近12小时,我们到达奈曼旗境内。吴斯日古冷和扎拉森都是奈曼旗人。看到家乡景色,扎拉森似乎忘掉了一天的疲惫,立即兴奋了起来,不时指着远处的山头、河流、村庄,给我们说起那座山叫什么名,是哪个朝代哪个将军曾经打过仗的地方,这条河叫什么名,有什么来头,这边村子过去叫什么名,哪首民歌中的主人公就是该村人……等等,家乡的山水人文不知不觉与他唱过的歌、说过的书连在了一起。

下了高速路,在乡间道路上继续开往吴斯日古冷的老家吉格斯台嘎查。此时已到春耕季节,却不见一点湿色,看来旱情较重。天黑时,我们终于到达吴斯日古冷家。他的父母早已准备好丰盛的饭菜,欢迎远道而来的贵客。他们特地请来三名乡亲来陪同。

扎拉森最年长,按照习惯坐在宴席的上方中央位置。酒过三巡,气氛热闹了起来,大家开始谈天论地。扎拉森很兴奋,他对远近这村那村、今昔这人那人如数家珍,对这里的一山一水了如指掌,说得大家对他敬佩不已。不一会儿大家话题到了今年的雨水,扎拉森双手合什,闭目祈祷,嘴里念念有词,不一会儿他睁开眼,说他已向当地神灵祷告,等他说书取悦神灵,必有甘雨。显然,对此大家将信将疑。

第二天吴斯日古冷家来说书人的消息传遍了全村。男女老少不断有人来,好不热闹。到了晌午,酒菜上席,一看屋子里满是人,微有醉意的扎拉森便拿起四胡,唱起了《祝福好来宝》:赞美吉格斯台村的富饶美丽,赞颂村民的善良朴实,祝福主人家人健畜康,祝福全村安康兴旺。好来宝里,他把财神、药神、畜神、农神、火神、雨神……各方神灵“请”到主人家的北墙、南门、院子、灶台、屋顶、炕头……,把他们的孝顺、友爱、勤劳、节俭、聪慧等一一赞美,把包括我在内的在场男女老少所有人都唱到了好来宝里,唱得所有人笑逐颜开,连连喝彩。十几分钟的好来宝演唱完毕后,大家的亲切感骤然上升,屋子里充满了欢声笑语,而扎拉森接着边聊边唱四首叙事民歌和一段乌力格尔曲调。

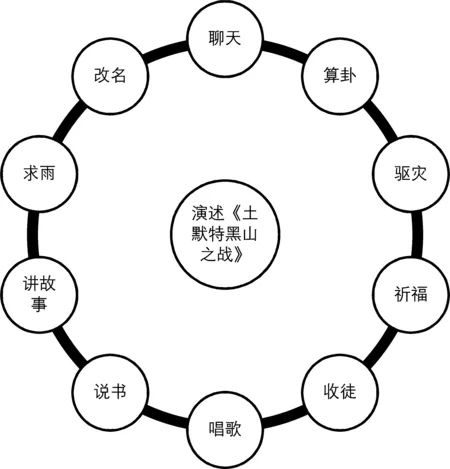

在接下来的四天时间里,每天都有村民来见扎拉森,还有一些人从邻村赶来。扎拉森能说能唱,上通天文、下知地理,给村民以无所不知、无所不能的印象。来访者中有看他讲故事聊天的,有听他唱歌说书的,还有找他算命的……,在短短四天时间里,他结交了许多新朋友,还收了两个徒弟,而且给两个人取了新名(他算卦说原来的名字不吉利,故改名)。

第二天晚上,扎拉森演唱一段他的代表曲目《狄青传》中的《狄青下山》一段,约两个小时,第三、四天分两次唱完《土默特黑山之战》,满屋子村民观看了他的表演。第五天,有一位村民请扎拉森到家里作客,晚上备上丰盛的宴席,聊天唱歌一直到凌晨3点,此时天空中下起了细雨……。

如上所述,我们此行目的是要观察扎拉森在民间场合演述《土默特黑山之战》。然而,到了田野点之后的事情已远远不止于演述一部书——它变成了以“演述《土默特黑山之战》”这一事件引发的系列事件。这里,扎拉森“演述《土默特黑山之战》”这一约定的、公开的表演,与我们来到吉格斯台嘎查后发生的那些看似自发的、非计划的各种表演和非表演事件之间建立起连续性。而且,这一系列事件绝不是孤立的和分散的,它们紧紧围绕扎拉森这一中心人物而建构。下面,我们将前面的田野描述所包含的事件进行分解。

1.聊天。所有的交流和表演,都是从聊天开始的,聊天内容和过程很随意。在吉格斯台嘎查的五天时间里,许多村民来拜访。扎拉森一方面根据每个人的兴趣点来找话题,另一方面交流一旦建立,他就将话题引向自己擅长的比如天文地理、风土人情、传说轶闻、古人旧事等。

2.算卦。有关古今轶事、天文地理的聊天,不知不觉把风水、吉凶、因果等话题引到在场的个人身上,这时,眼前的这位说书艺人,似乎变成了算卦人,他能看生辰八字,还能帮助人们禳灾避祸。这样一来,扎拉森将交流的主动权掌控在了自己手中。

3.驱灾祈福。他针对村民遇到的难题,提醒他们平常应该做些什么,禁忌些什么,告诉要举行什么样的仪式。他通过念咒,取别名等方式帮助村民祛灾避祸,还提示人们,听说书等同于听诵经,有驱灾祈福的功效。

4.表演。通过以上,说书人已经牢牢掌握了交流的主动权,同时为自己即将开始的表演赋予了神圣性,越发引起人们的期待。他不时讲一段小故事或拿起胡琴唱首歌、说段书。其中,《祝福好来宝》的演述,是整个系列表演的分界点:他通过这段精彩的即兴表演,把自己与观众、主人与客人、村子与世界、凡间与神界等联系了起来,“请”来了各方神灵,同时把在场的人们唱到了好来宝里,不仅让观众置身于他的表演当中,体会“人神共舞”的感受,同时他精绝的即兴表演能力,深深吸引观众。需要注意的是,除了《狄青下山》和《土默特黑山之战》两部书外,其他表演都是宴席上、聊天中自然而然“嵌入”进来的。

5.收徒。五天时间里,有两个慕名而来的年轻人拜师扎拉森,是表演事件的衍生效果。上述这一系列事件,是由“演述《土默特黑山之战》”这一表演事件所引发的,而且它们如此自然而然且一气呵成。如图3所示:

图3.表演引发的系列事件

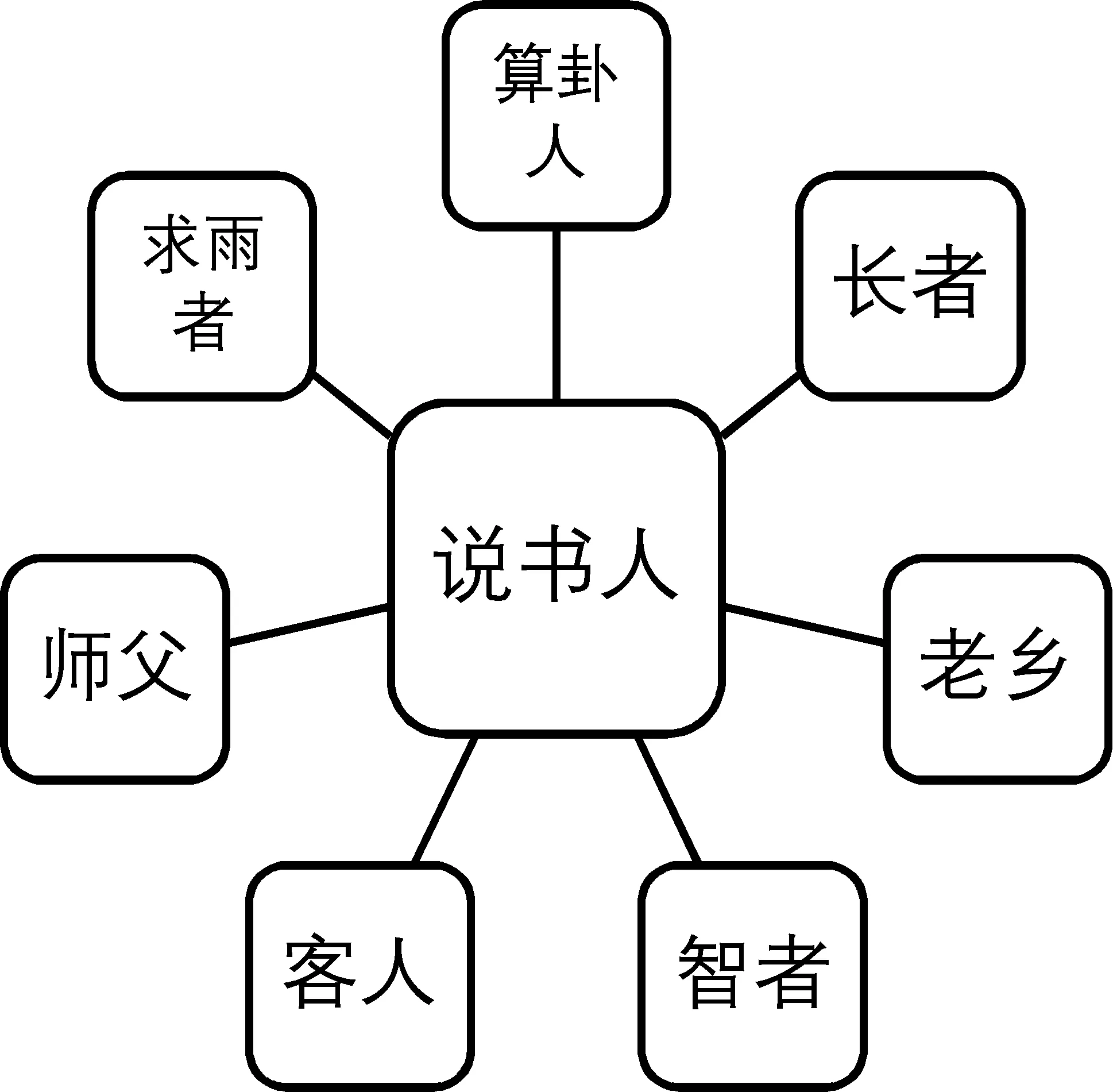

可见,看似随意的一系列事件,将原本预设的、有目的的表演包容于其中,构成了一个时间和行为上的连续体。在整个系列事件中,“说书人”只是扎拉森的预设角色。随着各种事件的转换,这一角色不断衍生出新的角色特征。如,这位说书艺人是奈曼旗人、是老乡,而且又是年长者。这自然拉近了与村民之间的亲和度,为下面人际关系的层层深化奠定了基础。很快,通过聊天他建立了“见识广博、能说能做”的智者形象,而且他能观测天象、占卜算卦、请神求雨,他的演唱还能祛灾祈福。这样一来,在大家眼里他变成了具有类似萨满的超凡能力者。显然,扎拉森根据不同的人和事,不断调整和重组自己的角色,始终保持自己的中心地位。如图4所示:

图4.事件与语境中扎拉森的多重角色

图5.“文本——表演——事件——语境”的四层关系结构

在整个角色关系结构中,“说书人”是扎拉森贯穿始终的主要角色,其他角色是从这一主要角色扩展衍生而来的。

表演是表演者和观众的共同成果,同时是一种立场表达的行为。“表演者通过运用表演框架,占据了一个对其表达行为而言的特殊位置,或者说定位(alignment),对展示其交流技巧和有效性承担责任”。(26)〔美〕理查德·鲍曼:《“表演”新释》,杨利慧译,《民间文化论坛》,2015年,第1期,第11页。在我们的个案里,扎拉森的音乐表演与讲故事、聊天、算卦……等一系列事件融为一体,使人们欣赏他精彩演唱,亦认可他出色的交流能力。这里,我们预期的“演述《土默特黑山之战》”,已非表演的全部内容,它成了整个事件中的一部分,表演远远超出了“说书”本身,变成了由表演者主导的在场全体人员交流、互动、表达、协作、展示的过程。也就是说,围绕“演述《土默特黑山之战》”这一表演事件而形成的一系列交流事件看似随意、分散,但却是以扎拉森为中心、以“演述《土默特黑山之战》”为引导的系列事件。

可见,《土默特黑山之战》的表演文本,是“演述《土默特黑山之战》”这一表演事件的结果,而它又是整个系列事件中的一个组成部分,故这一系列事件,又成了整个表演得以进行的语境。由此,文本、表演、事件、语境,形成了由里至外的四层关系结构。

回到两种版本的对比。吴斯日古冷发现,在文本这一层面上,“驿站版”和“田野版”无论是故事的长度,还是情节及布局,尤其音乐的运用和表演策略都有很大的差异。这点,由于篇幅,不做进一步展开。实际上,在表演层面上看,两种演述版本的生成过程,是完全不同的两个事件——语境决定了事件性质的不同,事件又导致表演及其文本的差异。

可以看出,我们平常理解的传统音乐的唱奏表演,可能是更大事件的组成部分。唱奏表演或许就像上述案例那样是某一事件的主题,或许它只是某一事件的附着部分(如,婚礼上的音乐表演),甚至它只是偶然插入的因素(如,酒席上的即兴表演)。表演与事件之间形成了后者包含前者的关系,同时它们又处在一个更大的语境当中。

总而言之,以表演为中心的口传音乐研究,将文本、传统、风格、语境等因素置于动态表演过程中,探讨文本如何生成、表演依据什么、如何进行唱奏的问题。文本由表演生成,传统是表演所需的资源宝库及所要依据的规范。传统包括两个层面:一是用来表演的传统元素,包括诗句、套语、主题、音乐曲调等,表现为一系列知识、信息;二是用来表演的规则、习惯、方式以及某些特殊唱奏法等,表现为特定的音乐行为模式和表演程式。也就是说,传统既是表演所需“语料”,又是表演得以进行的“语用”法,它是集体的遗产,同时是个人的积累,它前于表演,是一种“表演前”的资源储备,表演中它被激活和重组,通过表演而生成为文本。不同的民族、区域,不同的音乐表现形式,往往有自己特有的地方性唱奏技法传统和特定的用乐惯习,不同流派、师承以及个人往往都有各自个性化的唱奏“套路”。“套路”是表演者个体与传统相联结的脐带,是歌乐者用来表演的技艺系统,是思维与行为结合的音乐行为程式,它包含了群体与个体、共性与个性、程式与即兴等一系列关系因素,在表演中鲜明地呈现出某种风格特性。风格是表演者和受众在“演—赏”互动中感受到的共享审美体验,它既由作品体现,更由表演呈现。而生活世界里的口传音乐表演,既是一种艺术展示,也是一种人际交流模式,因此它始终处在一个相互关联事件序列以及语境结构当中,并被事件所牵引,在语境中获得意义。