我国高校智库知识层级传播的理念与取向

2023-06-01李静

摘 要:高校智库是知识生产和传播的重要主体。文章结合元传播和圈层传播理论,从人际传播、大众传播和网络传播层面建构高校智库知识传播的模式,并提出高校智库知识层级传播的理念与取向,即从价值取向看,人际传播整合智库知识传播多元主体,从认知取向看,大众传播促进智库概念性知识层级化,从情感取向看,网络传播凸显传播中人与技术的交融。在此基础上,文章进一步阐述了高校智库在知识传播过程中的主体作用,以及如何促进知识思想的层级化和精准化传播。

关键词:多元;高校智库;层级传播

中图分类号:G647;G20 文献标识码:A DOI:10.19881/j.cnki.1006-3676.2023.03.01

2014年2月,教育部印发《中国特色新型高校智库建设推进计划》,明确了高校智库应当发挥5个重要功能:战略研究、政策建言、人才培养、舆论引导、公共外交。这5个重要功能共同指向一个重要的概念,即“知识”的生产与传播。高校智库既是知识的重要组织者、研究者、生产者,又是知识的重要传播者和实践者。新媒体时代,高校智库如何在知识生产与传播过程中发挥积极的主体作用,成为当前我国特色新型高校智库建设的重要着力点之一。

一、知识的传播:我国高校智库传播的重要使命

哈贝马斯认为,不管是社会知识还是现代自然科学知识,都来源于人类与自然、社会的初步接触,同时它又反作用于社会劳动系统并促进其发展。[1]莱夫(Lave)将知识定义为“个人在特定的环境中行动或参与自我、身体、物质和社会各个方面所构建的情境性知识”。[2]凡·迪克(Dijk V)将“知识”分为通用知识、公共事件知识、个人知识、个人经验、交际知识、个人对事件的理解、国家知识以及文化知识等。[3]知识在人类生产过程中经过人的思考与修正,反思性知识转化为生产性知识,最终,这些知识能够转化为社会进程的向导,成为形塑社会认知和促进社会结构动态变化的智力因素。经过高校智库研究和凝练的知识能够通过传播促进决策者或相关层次的人员对某个领域认知的改变,成为推进社会进程的智力支撑。

高校智库传播在智库知识传播过程中的能动作用体现在以下3个方面:其一,高校智库传播是智库知识与实践之间的桥梁。高校智库在广博精深的专门知识与众多旨在了解自然和社会的文化实践之间存在着一座无形的桥梁,它贯通“知”与“行”,连接“深”与“浅”。[4]其二,高校智库传播是高校智库知识与政策制定者、媒体和大众之间互动的动态场域,传播效果也能够有效地检验和提升高校智库知识的生产力。其三,高校智库知识传播是高校智库国际传播和交流的有效途径之一,能有效提升我国高校智库在国际知识场域的地位。

二、回顾与反思:我国高校智库知识传播研究现状

我国高校智库建设起步较晚,对外交流通常局限于相对较小的学术圈,近年来,国家对高校智库建设愈加重视。目前,我国高校智库建设研究主要集中在以下3个方面:

第一,对高校智库影响力指标的探索性研究。孙桂娟等根据高校智库的特点构建了包含决策影响力、学术影响力、国际影响力和网络影响力4个维度的高校智库影响力影响因素指标体系。[5]赵勇等采用统计描述和社会网络分析方法展现了高校智库人才的教育背景与阅历结构,借助文献计量学方法和归纳法分析了智库成果的主题类别和传播渠道。[6]

第二,对高校智库传播影响因素和途径的研究。鞠昕蓉等基于智库可持续发展,提出了构建智库联盟以及高校智库联盟成员选择的影响因素模式。[7]金晨指出,我国高校智库为更大程度地发挥影响力,应打造畅通的“校—政”咨政渠道,借助多手段影響政策制定,创新高校智库知识生产机制,整合优势特色学科资源,遵循题逻辑的长线研究路径。[8]

第三,对高校智库传播问题的宏观梳理和研究。李刚指出,高校智库在传播和国际交流方面的能力较弱,大部分高校智库对传播还不够重视。[9]沈国麟等指出,高校智库决策咨询研究的“不接地气”某种程度上反映了其知识生产的封闭性,并就构建知识生产和社会实践之间的良性互动提出了相应建议。[10]王驰等指出,高校智库与政府信息交流沟通渠道比较杂乱且不畅通,智库现有人才队伍结构和研究网络也难以保证智库持续、有效获取决策信息。[11]

高校智库作为知识性服务组织,其重要生产要素是知识资源,首要目标是服务社会。[12]据此定位,知识服务社会的功能尤其需要传播媒体来实现。已有研究从量化和质性方面对高校智库传播的要素和途径进行了解析,对高校智库传播的理论和实践具有一定的指导意义。但是,已有研究对高校智库知识思想传播模式缺乏层级区分,对精准传播的学理性框架论述模糊,在传播实践中还存在知识管理的困境。鉴于此,笔者在已有研究的基础上,尝试提出高校智库知识层级传播模式建构设想,旨在厘清高校智库知识传播的层级关系,以便高校智库开展更高效和更精准的国家、地区和全球性性知识思想传播。

三、融合与重构:高校智库知识层级传播的宏观维度

高校智库知识层级传播是传统媒体线性传播模式的发展,是在传统媒体和新新媒体综合作用之下的一种思维建构。所谓新新媒体是指互联网第二代媒体,如博客网、维基网、聚友网、脸谱网、播客网、掘客网、优视网、推特网等,其主要特征和原理是消费者即生产者,个人能选择适合自己才能和兴趣的新新媒体去表达和出版等。[13]媒体、人、机构、文化、知识等元素深度融合,形成一个动态的、相互的、多元的和不确定的宏观立体对话空间。克劳斯·布鲁恩·延森的元传播模式和新媒体时代衍生出的圈层传播理论为高校智库知识层级传播奠定了一个思维框架。

(一)传播的三重维度

克劳斯·布鲁恩·延森在《媒介融合:网络传播、大众传播和人际传播的三重维度》中详细阐述了3个维度的元传播模式:第一维度,人际传播,即人们依据表达、话语转换和角色扮演的习惯建立并调整人们之间的交往关系,在此过程中,人们通过心理过程和社会互动建立起真实的语境,形成对事物的认知框架,又在交往中不断修复和替代这些框架;第二维度,大众传播,即大众传媒依托不同体裁建立起与不在场的彼此对象之间的传播关系,不同体裁体现了传播内容的性质,也体现了所维系的社会关系的类别;第三维度,网络传播,即在整合人际传播和大众传播的基础上,借助数字媒体形成的网络化传播模式,其信息之间的交互性增强,也增加了传播者之间对信息内涵和外延的交互性,以及传播平台和传播系统之间的交互性。[14]

新新媒体大大拓展了人际传播和大众传播的空间,实现跨时空的文本和语境传播,形成重要的舆论形塑力量。同时,网络空间的虚拟性也带来诸多的不确定性,人的主体地位更应该得到凸显。在知识和常识的转化过程中,高校智库的融合式传播模式,能融合高校智库主体、大众媒体、数字网络、政府机构、大众群体等重要的参与元素。

(二)传播的圈层维度

圈层传播是一种跨界传播。从个人扩散、大众传播对个体影响模式,到受众中心模式,再到社交媒体互动圈层传播模式,都体现出了传播模式人性化的趋势。[15]知识的圈层传播得益于新媒体圈层传播的发展,尤其在5G时代,知识圈层化传播既凸显了“知识”作为核心传播源的圈层文化特质,又弥合了传统媒体下群体之间的交际鸿沟。这种圈层传播模式能够有力提升知识传播的深度和广度,成为媒体场域中有力的信息传播源,激活圈层传播链,共同促进“知识”在核心圈层向边缘圈层的传播,打破传统媒体圈层传播的固化和静态模式。

总之,新媒体时代,知识通过圈层传播的裂变与聚合,对社会的影响力在现实和虚拟社区都呈指数式增长,不断被受众传播、阐释、再阐释、排斥或接受,具有较强的社会形塑力。

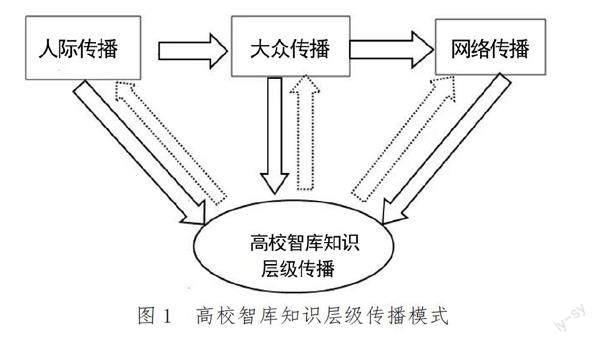

(三)高校智库知识层级传播模式的建构

在克劳斯·布鲁恩·延森的元传播理念思维框架下,结合知识圈层传播的特征,笔者提出高校智库知识层级传播模式(见图1)。高校智库知识层级传播模式一方面可以进一步明晰高校智库在知识传播过程中不同阶段的角色定位,另一方面,可以阐释新媒体时代高校智库知识更加精准化、层级化和科学化传播的愿景。

首先,人际传播层面,高校智库与知识主体的互动关系是知识传播的原生动力。高校智库的核心传播力是知识,包括概念知識和实践知识,具体指高校智库在各个优势学科或跨学科领域,对国家政策、国际前沿问题、社会热点问题、政治、经济、文化、教育以及其他相关问题等开展的创新性、阐释性和探索性研究成果。作为传播圈层中的核心传播源,人际传播能够促进知识群体之间的交流与协作,不断传播知识内容和修正知识框架,拓展人们的认知边界,成为圈层传播的触发点。这个过程依赖于高校和智库的人才支持、制度支持和学术支持,国内和国际智库人才与知识消费主体之间的互动交流。

其次,大众传播层面,高校智库以不同体裁与大众建构不同类型的传播关系。以圈层传播模式中特定的受众为对象,选择适当的体裁和媒体,高校智库可以实现知识传播的精准化和高效性,能够建构特定的社会关系。通常情况下,大众传播在高校智库的组织和设计之下,有相对稳定的传播对象,一定程度上能够预判传播的效果。通过整合高校、智库和智库之外的大众传媒,高校智库可以建构和扩展知识大众传播的受众范围,推动高校智库知识向外圈传播。

最后,网络传播层面,高校智库在新新媒体的助推下,能够实现知识从核心圈层向边缘圈层的传播。通过多元传播媒体,高校智库可以构建知识、大众、政策制定者、高校智库、媒体以及其他相关主体之间的网络话语空间,一方面推进政策的制定与完善、引领大众舆论风向和提升智库研究的核心传播力,另一方面,网络传播群体的多样性、多元化和多向性也增加了传播效果的不确定性,需要相关主体和部门的精心设计与协作。

总之,传播是一个循环的过程,从源点开始,跨越社会和空间距离至接收点,又将以另一种信息的形式反馈到源点。在互联网和新媒体技术革新形成的新型网络社会中,本体论所倡导的个体网络化存在以及由此形成的普遍联系放大了人际互动在政治社会参与中的蝴蝶效应。[16]高校智库以知识的人际传播为发力点,由此向外层进行传播,在大众媒体的助力之下,知识与衍生而出的常识被推送、传播与再传播。数字媒体将传播再次扩展到互动与再互动的层面,整合人际传播和大众传播,形成更广阔的社会与社交网络,促进知识与高校智库、常识与高校智库、知识、常识与社会、政府、国际社会之间的深层互动等,促进知识传播,对高校智库的知识生产起到促进与完善的作用。

四、取向与实践:高校智库知识层级传播的3个取向

高校智库知识层级传播过程中,需要厘清指导传播的取向和实践的形式。本质上看,知识共享和知识共享文化对高校智库知识传播至关重要,需要成员之间不受阻碍和不断更新的信息自由流动,才能使与政策有关的知识和思想不断被传播、反馈、修正和完善。具体来说,可以从价值取向、认知取向和情感取向来看高校智库知识的层级传播,其目的在于为高校智库知识传播实践提供一定可操作性的参考。

(一)价值取向:人际传播整合高校智库知识传播多元主体

人是知识的生产者、运用者和实践者,人际传播更显知识传播的人文情怀、人文交流和实践特质。在知识生产阶段、传播阶段、反馈阶段和评估阶段,高校智库都离不开人际传播对知识正迁移的重要贡献。同时,限于人的认知局限,高校智库知识的迁移要经历知识主体的交流、反馈、修正与协商的过程,而这些只靠传播技术无法实现。对于高校智库来说,人际价值取向主要体现在以下两个方面:

1.在校内层面和校际层面开展跨智库和跨部门的人际传播,确立知名专家学者或学科带头人作为意见领袖的人际传播理念。目前,多数高校智库开始尝试建立常态化的知名学者间对话的人际交流模式。例如,复旦大学国际问题研究院院长吴心伯主持的“上海论坛2021”高端圆桌会议。高校智库在整合智库和跨学科资源方面具有较大潜力,未来,可进一步破除制度障碍、促进学科评价和高校智库评价的有机结合,完善人才资源、学科建设、高校智库研究和学术交流一体化的校内机制,夯实高校智库人际传播的学术根基。

2.在跨地区和跨国高校间开展联合研究和联合传播,吸纳国际知名专家学者、高校智库人员以及政府机构成员作为智库成员开展人际传播。美国高校智库善于开展前期研究、中期研究和后期研究论证,邀请其国内和国际该研究领域和其他领域的专家进行论证和传播,提升研究成果的应用性和科学性,有利于智库成果的人际传播和影响力提升,例如,美国高校智库莱斯大学贝克研究所,借助“旋转门”机制,聘用前政府官员到研究所任职或邀请现任政府官员参加内部会议,加强与政府的联系,为研究成果的传播建立强大的人脉关系网络。[17]我国高校与国外高校合办的智库如清华-卡内基全球政策研究中心,聚集中国、美国以及世界各地的资深专家和学者开展合作研究,是人际传播的具体体现。

(二)认知取向:大众传播促进高校智库概念性知识层级化

大众传播是指将知识产品从人际传播群体扩展到高校智库之外,促进大众对知识产品的认识与认同,其包括传统媒体和新新媒体传播。高校智库知识传播通常有两种形式,即利用传统媒体发布知识产品,如发布智库报告,刊发研究性论文、直播访谈等,这种形式的接受群体通常为相关专业群体和政策研究群体。另一种是利用新新媒体的优势,对知识进行改编、整合、节选、转述或以其他模态形式展现,将部分知识成果转化为常识的形式,使传播形式和内容更容易被大众群体所接受。两种形式在大众传播过程中相辅相成,共同构成层级化的传播形式。目前,高校智库在知识成果层级化传播过程中还缺乏详细、系统的规划,笔者认为可以从以下3个方面改进知识大众传播的层级化效果。

其一,高校智库应区分知识产品的类别,具体可分为:描述性知识产品、解释性知识产品、探索性知识产品、反思性知识产品、预测性知识产品等。高校智库不同类型的知识产品在传播过程中可对应最优化的传播平台。例如,作为专业性较强的高校智库报告凝聚智库研究人员的智慧,选择什么样的平台进行传播,传播受众又是谁,预想效果是什么,这些都需要细思深研。其二,关注知识和常识之间的转化,根据传播媒体和受众群体体征转换知识叙事模式和常识叙事模式。知识叙事模式不同于常识叙事模式,二者在传播过程中互为补充。例如,人大重阳智库在公众号传播板块有三大板块,一是官网,包括超链接中文网站、英文网站、智库微博等。二是研究成果,包括热文推荐、名家观点、研究团队介绍。三是视频直播,包括智庫开展的各种会议、研讨和讲座等视频。不同板块体现的知识传播理念并不一样,通过对知识本身的区分,根据系不同受众群体选择不同的叙事和传播模式,实现分众传播,融合学术性叙事与常识性叙事方式,实现知识与常识之间的有机互动。其三,高校智库知识传播需要专业传播人员的研究与协作。目前,有部分高校智库吸纳媒体从业人员加入研究队伍中,有效提升了高校智库知识的传播力。但整体上看,相应的协作支撑体系还需进一步完善。

(三)情感取向:网络传播凸显传播中人与技术的交融

所谓情感取向,即传播过程中对受众情感的关注与评估。在新新媒体的助推之下,高校智库网络化传播格局在人际传播和大众传播可以在整合基础上发展,以深度融合的方式传播智库知识思想,其突出特征是交互性与反馈的即时性。高校智库知识层级传播的情感取向,根本上是要在网络传播建构的多元社会关系中保证高校智库知识传播既要有效率,又要有质量。应关注高校知识传播技术的选择、传播受众的反馈以及传播模式的应用等。

其一,高校智库应关注国家决策层面对智库知识产品的反馈和吸纳情况。媒体报道并不意味着知识传播效果好,能对国家、政府决策层、学术研究圈,以及普通受众起到改变、修复和强化认知的作用,才是真正起到了效果。在这个维度上,单靠新新媒体传播是无法评估的,需要结合人际传播反馈,如高校智库、政府以及其他机构部门的座谈、会议、研讨、回访、调研等,通过媒体、数字和概念之外的人文交流深入了解知识和常识传播效力。

其二,高校智库应关注和利用网络传播的过程及数据动态。高校智库应善于借力传播知识产品,整合大数据舆情监测,捕捉新的知识增长点。可借用一些新新媒体平台,传播高校智库思想知识,提升高校智库和专家个体的学术权威性。通过新新媒体传播,利用大数据分析,一方面能有效评估高校智库生产的知识和常识的社会接受度和传播力。另一方面,高校智库产品传统上主要是研究报告、专题报告、调研建议、著作论文等经过分析加工的书面文本,而以数据分析为基础的可视化技术能够使数据以更加直观的方式展现出来,更具说服力。智库新知识的生产在各类媒体平台的支撑下,才能得到聚合、分类和可视化,便于智库开展前沿动态跟踪。[18]

其三,高校智库知识产品应充分利用新兴媒体的智能化传播实现知识的再传播,形成“高校智库—知识—网络—常识—受众—智库—知识—网络”可持续发展的知识再生和再传播模式。高校智库知识作为高质量智力成果,对国家政策、国际舆论、社会治理、社会舆论的影响是过程性、周期性、重复性和动态性的,知识与社会微观层面的互动,与社会结构的相互作用需要网络媒体的良性循环传播。换句话说,高校智库知识的网络传播可以对社会结构起到形塑的作用,而这种形塑力量并不是网络媒体自然发生的结果,需要规划、谋划、治理和评估。

五、结语

高校智库的知识传播层级重要性并不一样。在知识传播过程中,人和媒体都是重要的连接纽带,作用不同、相辅相成。作为核心传播层级的是知识的人际传播。高校智库的核心竞争力就是生产和传播具有前瞻性、有效性和科学性的知识思想。服务国家战略、提高国家软实力、促进国家政策完善和制定始终是高校智库的职责所在。知识的大众传播为高校智库融合知识的叙事变化和内容变化,注重知识传播的受众群体意识,提升高校智库知识的接受度。网络传播将知识常识化,置于公众的审视与再审视语境之下,网络互动孕育的知识接受、知识认知、知识评价、知识反馈、知识再生成为一个循环往复的过程,促进高校智库思想的传播、生产、再生产与再传播。需要注意的是,高校智库始终是知识思想的生产高地,传播过程中的常识化解读,是知识传播的手段,不是目的。厘清高校智库传播过程的层级,有助于高校智库更好地处理知识生产、常识转化、高校智库传播和媒体应用之间的关系。同时,我们也应意识到,智库知识传播是一个复杂的命题,随着新媒体的发展和传播方式的变革,仍需对传播中的微观层面作进一步探析。

参考文献:

[1] Habermas J.Knowledge and Human Interests[M].Cambridge:Polity Press,1987:146-147.

[2] Lave J.Cognition in Practice[M].Cambridge:Cambridge University Press,1988:181.

[3] Dijk V,Teun A.Discourse and Knowledge A Sociocognitive Approach [M].United Kingdom:Cambridge University Press,2014:225.

[4] 王姝彦,黄晓宁.大众知识论的当代发展:常识智慧与理性旨归[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2020(04):32-40.

[5] 孙桂娟,苑春荟.基于DANP方法的高校智库影响因素网络关系及权重研究[J].情报杂志,2019(07):63-70,77.

[6] 赵勇,崔晓彤,高思嘉.我国卓越高校智库的人才结构、聚焦主题与传播渠道[J].情报杂志,2017(04):54-60.

[7] 鞠昕蓉,郑荣.高校智库联盟成员选择的影响因素模型及实证研究[J].图书情报工作,2020(23):96-108.

[8] 金晨.我国高校智库影响力及其提升研究—基于一流高校智库的分析[J].中国高教研究,2019(07):63-69.

[9] 李刚.关于进一步加强高校新型智库建设若干问题的思考[J].江苏高教,2019(10):35-40.

[10] 沈国麟,李婪.高校智库建设:构建知识生产和社会实践的良性互动[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2015(04):46-50.

[11] 王驰,孙晓凤.知识动员视角下的高校智库建设研究[J].江苏高教,2019(08):74-78.

[12] 张聪,杨连生.“一带一路”高校智库联盟的生成-演化机制研究—基于知识服务视角[J].技术与创新管理,2018(06):761-765.

[13] Levinson P.New New Media[M].New York:Pearson,2014:3-4.

[14] 克劳斯·布鲁恩·延森.媒介融合:网络传播、大众传播和人际传播的三重维度[M].刘君,译.上海:复旦大学出版社,2019:99-104.

[15] 史剑辉,靖鸣,朱燕.社交媒体互动圈层传播模式:驱动力及社会价值—基于社会热点事件的分析[J].新闻爱好者,2019(06):13-16.

[16] 沈荟,王学成.新媒体人际传播的议题、理论与方法选择—以美国三大传播学期刊为样本的分析[J].新闻与传播研究,2015(12):81-100,128.

[17] 田山俊,陆军.一流大学智库高速崛起的内在成因—以莱斯大学贝克研究所为例[J].现代教育管理,2019(08):8-15.

[18] 蒋金洁,沈晓平.新型智库大数据能力建设的启示—以突发公共卫生事件为例[J].科技智囊,2020(06):27-31.

The Concept and Orientation of Layered Knowledge Communication of University Affiliated Think Tanks in China

Li Jing

(Center for American Studies,College of International Relations,National University of Defense and Technology,Jiangsu,Nanjing,210039)

Abstract:University affiliated think tanks are the main actors of knowledge production and dissemination. Combining the theory of metacommunization and circle communication,the article constructs the knowledge communication model of university affiliated think tanks from the level of interpersonal communication,mass communication and network communication,and puts forward the concept and orientation of layered knowledge communication of university affiliated think tanks,that is,from the perspective of value orientation,interpersonal communication integrates the multiple subjects of knowledge communication of university affiliated think tanks,and from the perspective of cognition,mass communication promotes the layer of the conceptual knowledge hierarchy of university affiliated think tanks,from the perspective of emotional orientation,network communication highlights the integration of human and technology. On this basis,the article further expounds the main role of university affiliated think tanks in the process of knowledge transmission,and how to promote the layered and precise transmission of knowledge and thought.

Key words:Knowledge;University affiliated think tanks;Layered communication

作者簡介:李静,女,1983年生,博士研究生,副教授,研究方向:美国研究。