《广州大典》所收印谱之印学意义及其编印局限和启示

2023-05-30王峰

王峰

摘要:《广州大典》中有4册收录印谱,分别置于不同门类下,共计27种。所收印谱多为广东印人所辑或刊刻,集中展示了广东印学的面貌与发展。本文通过对《广州大典》中所载印谱之著录、形制、来源等进行考察,同时结合广东印学之发展特点,以明晰《广州大典》所收印谱的文献价值与优劣得失。

关键词:《广州大典》 印谱 价值得失

《广州大典》是集录了1911年之前在广州出版的广州文献,或广州籍人士著作的大型丛书。[1] “其书按经、史、子、集、丛五部进行分类,对广东文献典籍进行了系统的搜集与整理。”[2] 《广州大典》共有4册收录印谱,分别为第352、353、388、389册。其中第352、353两册归于“史部·金石类”下,第388、389两册则归于“子部·艺术类”。现将所收印谱整理如下:

从上表可知,《广州大典》所收之印谱主要以广州图书馆、广东省立中山图书馆藏本为主,兼取省外图书馆所藏清代广东印谱共计27种。对于广东印谱之研究,民国时冼玉清女士可谓开之先河,其曾著《粤东印谱考》一文,并于其基础上增订为《广东印谱考》[3],辑录广东印谱共计79种。后马国权著《广东印人传》及《广东印学书籍知見录》,著录广东印人及印谱达百余种。梁晓庄亦作《岭南篆刻年表》以年表之形式对广东印人及印谱进行著录及梳理,所涉印谱更为丰富。邝以明作《广东印谱知见表》并择取表中未作考论的部分印谱,进行提要及考证,名为《广东印谱知见补略》[4],进一步充实了广东印谱的整体面貌。伴随《广州大典》之编篡,广州图书馆亦出版了其馆藏珍本丛刊,其中有《广州图书馆藏仪清室所集广东印谱提要》[5] 一书。该书对广州图书馆藏的仪清室旧藏之印谱进行了整理,对所辑之印谱配以图像进行了简明之提要,对原始材料进行了基础开发。今检《广州大典》所辑的27种印谱,未见于冼玉清《广东印谱考》者有11种,其中3种邝以明已于《广东印谱知见补略》中有所考述。[6] 另来源于广州图书馆馆藏,部分梁基永先生的旧藏本,多已于《广州图书馆藏仪清室所集广东印谱提要》中对其版本有所说明与提要。而深藏于北京大学图书馆的刘绍藜《师古堂印谱》及国家图书馆藏的黄璟所辑之印谱3种,则多因其刊印量少而甚为罕见。如袁锦明于《师古堂印谱》题记中称:“玉田此谱传世绝少,二十年来,仅此一见。”[7] 故此类印谱历来仅存于年表类著录,而鲜有详细说明及相关考证,致使未可知其面貌。《广州大典》今拾前人遗珍,对丰富和完善广东印谱之研究具有重要的价值与意义。

故本文主要对《广州大典》所收印谱所体现的印学意义进行研究,对于前人已记印谱的版本说明及相关考证,兹不赘述。欲在考察所收印谱著录之基础上,结合广东印学发展及相关特点,以对《广州大典》所收印谱的价值及局限予以揭示,进而明晰《广州大典》的文献价值与编撰得失,为进一步研究广东印学的发展及面貌提供一定的参考。

一、《广州大典》所收印谱之价值意义

综观《广州大典》收录的27种印谱,其涵盖了广东印谱发展的各个阶段与不同类型。由最初集古印谱不断发展至摹古印谱,再至集中展现广东印人篆刻风貌的集篆刻名家印谱与广东印人的自镌印谱,清晰展现了广东印学的发展与脉络,对于反映及研究广东乃至岭南印学具有重要的价值与意义。具体而言,《广州大典》所载印谱之价值主要体现于两方面:其一在于对印人及印谱的择取上,反映了广东印学的发展与特点;其二则体现在《广州大典》的编排与印制上,其底本选取、体例编排、序跋文献等皆具有极高的文献价值。

印人印谱之择选

《广州大典》将所收印谱按其类别分别归于“史部·金石类”与“子部·艺术类”下。“金石类”下为辑录秦汉古印或摹刻古印的集古印谱,《广州大典》对于集古印谱的择选正是体现了广东集古印谱的发端与传承脉络;“艺术类”下所收则为广东印人自镌或集篆刻名家之印谱,对于此类印谱的择选则体现了广东篆刻的发展及特点。

“金石类”下所收印谱,蕴含了广东集古印谱从生发至滥觞的轨迹流变及渊源承接,不但体现了广东集古印谱的发展趋势,同时亦反映了岭南印人及收藏者间的关系与交游。“金石类”下所收印谱分别为潘有为、潘正炜、何昆玉、李阳、叶梦龙、潘仕成、杨永衍、潘仪增所辑。这些印人及藏家之间,多存在一定的亲友关系,从而为古印的流传与继承提供了渠道与渊源。潘有为《看篆楼印谱》为广东集古玺印谱之始。潘正炜为潘有为之侄,其在潘有为死后得其所藏而辑成《听帆楼古铜印汇》。潘正炜为陈澧之妻兄,而何昆玉则为陈澧之弟子,何昆玉在清同治年间于张梦楼处购得潘有为之旧藏而辑成《吉金斋古铜印谱》。李阳所辑《汉铜印原》则是仿照潘有为之旧藏印摹刻而成,陈澧对李阳所摹之印评价颇高:“叶梦龙和潘有为交往甚密,其所辑《风满楼古铜印谱》亦当源于潘有为所藏借钤而成。”[8] 潘仕成所辑《宝琴斋古铜印汇》其版式与潘正炜《听帆楼古铜印汇》相同,所收印玺亦与潘正炜所辑印谱多有重合,故潘仕成所辑亦当源于潘有为旧藏。潘仪增为潘正炜之从孙,复得看篆楼藏印二百余事,加之自身所集古铜印辑为《秋晓庵古铜印谱》。至此,岭南集古印谱的传承脉络已基本清晰。(见表1)又居巢辑《今夕庵古印藏真》曾汇于杨永衍《添茅小屋古铜印谱》与潘仪增《秋晓庵古铜印谱》之中,居巢曾于自序中提及因兵灾流离,得秦汉古私印81方,辑为《古印藏真》,可知此谱乃居巢所辑,而后则先后汇编于杨氏与潘氏印谱之中。由此可见,《广州大典》所选录之集古印谱正是体现了广东集古印谱的渊源与流变,为明晰岭南集古印谱的发展及脉络提供了珍贵的资料。

“艺术类”下所收的辑录名家或印人自镌之印谱,则不同于完全辑录秦汉古印为主的集古印谱,其在具备金石资料辑存的文献价值外,更能体现岭南篆刻的发展风貌与印人特色。“艺术类”下收录谢景卿、刘绍藜、老廷光、居巢、柯有榛、冯兆年、梁垣光、黄璟、黄恩铭、潘仪增、莫善元、符翕、周钧、伍德彝等人辑刻之印谱。从其所收录的印人印谱之中,则反映出广东篆刻发展的三个特点:其一,广东印人间存在密切的交游关系,并形成一定的印人群体;其二,所辑印谱之内容、体例不断丰富;其三,篆刻的商业性不断增强。

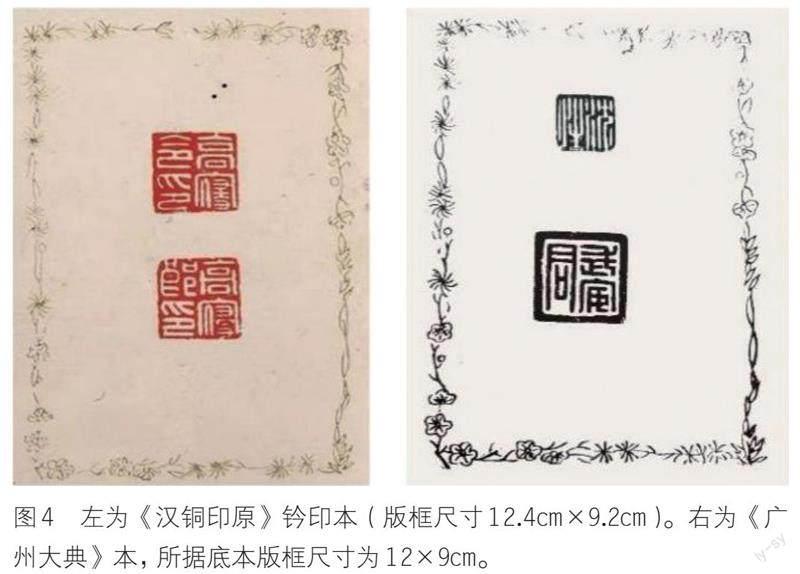

清代广东印人间多存在着密切的交往与联系,他们之间亦多有亲友、门人等关系。印人间一来相互学习、交流影响;二来则互为治印、互通情谊。谢景卿被誉为粤派印风之开创者,其曾于漱艺斋与吕 坚、黎简、黄丹书、温汝能、温汝适、温汝遂等一批岭南学人交情甚笃,并相互切磋篆刻。谢景卿《云隐印稿》为其自镌印谱,其中便收录了大量为其友人所刊之印,如黎简、黄丹书、温氏子弟等姓名印,无疑是对其交游群体与经历之印证。居巢《今夕庵印存》收录了居氏四代用印,除居氏各人自镌印外,其中亦存余曼庵等友人所治之印,对于研究居氏家族的交往提供了资料。柯有榛《里木山房印存》中则见其师友常云生、吴蓉浦等人印,亦见其子柯兆明及柯兆良所作之印。冯兆年《味古堂印存》中则集有文彭、黄易、陈鸿寿、丁敬等人印章。可见印人间的亲友交往已普遍反映于彼此间的相互治印,且于印谱的辑录中加以体现。再如符翕、周钧、伍德彝等皆学画于居廉,且与居巢、余曼庵、张敬修等活跃于东莞可园,切磋论艺,相互影响,并逐渐形成独特的篆刻风格。从他们各自所辑的印谱中,亦反映出其彼此间的交往与联系。伍德彝《绿杉轩集印存》中除收录自用印外亦收录有黄士陵、居廉、张嘉谟、符翕等自用印章,可见其与可园诸友間之交往。其中所收符翕所作之印亦同时见于符翕自辑《蔬筍馆印存》。《蔬筍馆印存》辑录了符翕为张之洞所刻之书斋、藏书印等,但其印谱之版式则与居巢《今夕庵印存》、杨永衍《添茅小屋古铜印谱》完全相同(图1),可见其印谱乃出自同一版所印制,亦足见其三者间的密切关系。周钧《梓庵印存》中则辑录柯兆良、杨其光、黄士陵等为其所作之印,亦是其与广州河南(今海珠一带)印人交往之见证。

“艺术类”下所择录之印谱亦反映了广东印谱内容与体例的不断发展与丰富。传统篆刻中多以官印、姓名印、书斋印、收藏印等为主要内容,其印谱之收录亦多以官私名印为主,如集古印谱中所录基本为秦汉官私印。随着印学的不断发展及文人的参与,使得印章的内容不断丰富,从姓名书斋逐渐扩展至诗文雅号等内容。谢景卿《云隐印稿》中除辑录姓名、书斋印外,亦辑录少量刊刻诗句之印。刘绍藜《师古堂印谱》中则开始辑录大量的闲章及诗文印章,如“今人不见古时月,今月曾经照古人”“得一知己可以不恨”等等,可见诗文闲章已逐渐开始占据印谱的主要比例,但依然会对传统的姓名印等进行收录。至老廷光所辑《寿竹斋印稿》则皆为诗文闲章并独立成谱,老廷光将陶渊明《归去来辞》、刘禹锡《陋室铭》等8篇诗文全文逐字刻印,集为6册,第一册为《般若波罗蜜多心经》,共刻石52方,第二册为陶元亮《归去来辞》,共刻石62颗,等等。《寿竹斋印稿》对长久以来印谱辑录的内容与模式有所突破,对岭南印谱内容体例之发展具有一定的推动意义。黄璟《濬(浚)县衙斋二十四咏印章》《陕州衙斋二十一咏印章》的辑录在岭南印谱内容与体例的发展上则更进一步。不仅所刊内容统一为浚县及陕州衙斋中不同景致之名,如“瑞凤楼”“观稼台”等,且在每印之下以不同书体题写对应之诗咏。(图2)使得印谱辑录更具主题性与针对性,而非杂糅一本。由此可见,岭南印谱内容与体例的不断发展与丰富。

由“艺术类”下所择录之印谱,亦体现出广东篆刻商业性的不断凸显。文人治印由王冕始以花药石及文彭以青田石作为印材得以发展兴盛。东汉卫宏之《汉旧仪》记:“秦以前民皆佩绶,以金、玉、银、铜、犀、象为方寸玺,各服所好。”[9] 由于金、玉等材料雕刻难度较高,故多由专门的匠人负责制作,直至新石材的应用才使得文人篆刻的兴起。因此,文人篆刻多以石作为印材,对于金、玉、晶、牙等印材则甚少运用。而这些特殊印材的集中出现,则反映出印人之篆刻已脱离书斋而进入至市场以“各服所好”。民国时《申报》常登印人之润例,如“石章每字一金,来文边款每字一角。牙竹章每字二金,晶玉金银铜角章每字四金。”[10] 可见于市场上,印人可接受特殊印材以治印,且润例高于普通石材。故而特殊印材的大量运用则是篆刻商业化的有力体现。谢景卿于广州即以治印、鉴别为生,当时有“谢翁篆可宝而价廉”之称。其所辑《云隐印稿》中则出现了大量的特殊印材,如铜印、晶印、玉印、磁印、牙印等,且印谱所收两千余方自镌印章,可见其已逐渐走向商业化。柯有榛《里木山房印存》中同样出现玉印等印材。梁垣光《星堂印存》中则按印材属性进行编排,不仅单列玉印一目,亦集中将“铜瓷晶珀象牙橄榄竹根蜡石玛瑙松胰”等归为一目(图3),可见其亦为职业印人,篆刻亦颇具商业性质。由此可知,清代广东篆刻已出现了部分专门以刻印为生的职业印人,广东篆刻已逐渐走出书斋而进入市场,篆刻的商业性质不断凸显。

《广州大典》对印谱的择取具有一定的代表性,无论是“金石类”下的集古印谱,还是“艺术类”下的名家印谱,皆在一定程度上反映了清代广东印谱及印学的发展脉络与基本特点。无论是研究岭南金石学的发展还是印谱编辑的成就,亦或是岭南印人篆刻风貌与文化的特点,均有一定的文献及参考价值。

编排与印制

《广州大典》所载印谱类文献之价值亦体现在对印谱的编排与印制方面。首先在底本的选取方面范围广泛,并非局限于广东或岭南地区之藏本。所选底本除广州图书馆、广东省立中山图书馆外,亦深入至国家图书馆、北京大学图书馆、上海图书馆等进行选取,使得部分罕见流传之印谱得以面世。如国家图书馆所藏的黄璟印谱3种,不仅不见广东本地之藏本,各著录书籍亦甚少有详细之记录。梁晓庄曾记:“著录于史籍的自刻印谱有何桂林的《何一山印存》、黄璟的《濬(浚)县衙斋二十四咏印章》……可惜这些印谱不见流传,令我们无法了解这些印人的印事和印艺。”[11] 《广州大典》对稀见印谱的收录不但扩大了所收印谱之数量与范围,同时亦进一步集中展现了广东印谱的整体面貌。另一方面,对于藏本择善而从。如《吉金斋古铜印谱》,广州图书馆藏有仪清室旧藏本,但此谱版本极为复杂,有3种之多。而仪清室旧本则无序跋、扉页等,且版框大小不等,其亦有印刷氧化之现象[12],故而择取于上海图书馆藏本。上图藏本不仅存有题序且印谱相对完整,同时亦是对不同版本印谱之辑存,为日后进行版本研究时的资料选择提供便利。

《广州大典》于体例编排上,亦颇具辨章学术之特质。所收印谱按其性质所属分别划归至“史部·金石类”与“子部·艺术类”。不仅明确了广东印谱的不同类别与特点,同时亦体现了印谱的发展与变革。

《广州大典》所收印谱对底本之序跋、题记等文本进行了完整的保留,具有极高的文献价值。印谱序言与题跋中保存了关于印谱本身及辑录者的相关信息,对于印谱的辑录因由及印章来源多有说明。如何昆玉于《吉金斋古铜印谱》自序中对所收古铜印流传经过进行了记述,使得印谱的流传渊源得以明晰。同时,印谱内题词、赞和的保留,亦展现出印人与印谱辑录者的交游群体。透过印人间的相互题词、作序、赠印等,交织构成一幅岭南印人间的亲友关系网络,对于研究广东印人的交游与社会关系,有着重要的参考价值。此外,历代藏家手书题跋的完整保留,对于考证版本间的差异与特性亦有重要参考。

印谱中所钤的收藏印鉴则是印谱流传谱序的一大见证。《广州大典》中亦对收藏印鉴有所保留,从而对于印谱的流传脉络得以明晰。并可进一步探究收藏者自身之印风取法,是否受到收藏之影响。同时,印谱的收藏与流传亦是印谱辑录者或印人自身影响力的有力见证与体现。

综上,《广州大典》所载之印谱较为全面地展现了广东印学的发展与变革,其对广东印学文献的保护具有重大的文献意义。但由于《广州大典》所采用的印制形式,致使其在印谱的编排与艺术性上,亦存在一定的局限性。

二、《广州大典》所收印谱之编印局限

编排形式上,《广州大典》按印谱之所属将其分为“金石类”与“艺术类”固然有其积极意义,但于“艺术类”中,则未能将印人自镌印谱及集名家印谱进行区分归类,而是混排收录,于体例上不利于高效查阅。同时,《广州大典》对于“艺术类”下名家印谱的收录与择选的标准上,则有所模糊不清,缺乏艺术性的考量,从而造成部分对广东印学及印风产生重大影响的印人印谱失于收录。正如晚清至民国时期的广东印坛基本可分为三条主线,即以陈澧为中心的“东塾印派”,受浙派印风影响的时人篆刻以及以黄士陵为代表的“黟山派”。其中“受浙派印风影响的时人篆刻亦基本上分为三条脉络。其一是清末西泠印人余曼庵、徐三庚等人客粤游食,并在东莞张敬修可园授艺的主线。其二则是游粤宦士符翕所影响的广州一带以及阳山、潮州等地域的印风。第三条脉络则是粤雅堂柯有榛所引领的广州及其周边一带的印人群体。”[13] 这些印人的篆刻风貌基本体现了晚清广东篆刻的整体面貌与发展脉络。反观《广州大典》“艺术类”下所载之印谱,对于陈澧、何昆玉、黄士陵、杨其光等一系列对广东印学产生重要影响的印人印谱则未有收录,故而未能全面清晰地反映出广东印学的发展主线与脉络。黄士陵、余曼庵虽非粤籍,但均寓居广东数十载,尤以黄士陵所创立的全新篆刻流派“黟山派”,其传人亦多为广东人,甚至“有人把这一篆刻流派称为‘粤派或‘岭南派。”[14] 可见黄士陵对广东印学之影响。而同样非粤籍的符翕,《广州大典》则对其收录。另黄璟虽为粤籍,但其所辑的《濬(浚)县衙斋二十四咏印章》《陕州衙斋二十一咏印章》等皆为其所宦游粤外时所辑,《广州大典》则对其收录。可见《广州大典》并非由于非粤籍或粤外出版等因素导致对于陈澧、黄士陵、何昆玉、余曼庵等一批重要印人印谱的失录。究其原因不乏为收录范围的模糊,以及缺少艺术代表、发展与传承方面的综合考量。

《广州大典》对印谱的不同版本进行择选无疑有利于版本的辑存与比照。但《广州大典》所选取的部分稀见藏本中亦会出现一些伪记或误记现象。如潘有为《看篆楼印谱》取自北京大学图书馆藏本。此本书口、版式等与冼玉清及梁基永所见本均有所差异。且此本卷首未见冼氏著录中所记有程瑶田及百龄序,但卷首则增甲申孙星衍所作《看篆楼印谱原序》。孙星衍生于乾隆十八年(1753),卒于嘉庆二十三年(1818)[15],期间所逢甲申年仅1764年,按此,孙星衍仅11岁。且序文皆为版刻体,故此孙星衍序当为伪托。又“艺术类”下连续辑录了柯有榛《里木山房印存》二种,作者及印谱名称完全相同。其中广东省立中山图书馆藏本之形制、样式皆与冼氏所记《里木山房印稿》相同,实为柯有榛之子柯兆良所镌,而此本作柯有榛辑,且亦题为《里木山房印存》,当为误记。《广州大典》于印谱收录之时,对于一些罕见或异于通行本之文献若能稍加考证并略注提要,则可更利于减少误读,并增强文献及资料的可靠性。

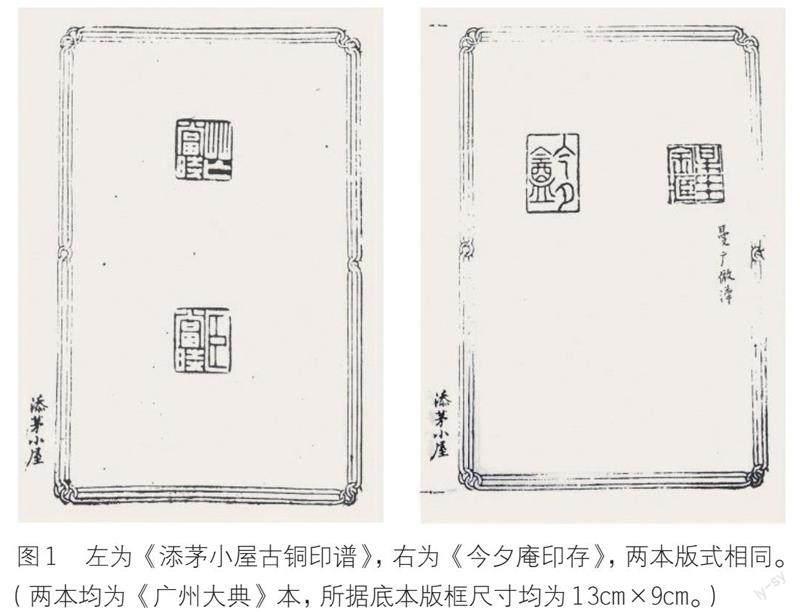

印制上,《广州大典》以单色进行排印,则会出现两点不足。其一在于艺术美观性上,对于印谱中所收印章以及印谱内边款拓片之细节有所缺失,仅有黑白两色,在高对比下较为生硬。同时,对于印谱版式及印制的艺术性亦有较大缺失,如《汉铜印原》版框有浅蓝、浅绿、褐色三种颜色,(图4)在排印时均为黑色,纹饰等细节亦大量缺损,无论艺术性或是观赏性皆有所下降。其二则不易于鉴别。单色印制下,部分印谱所钤的收藏印与印谱题名或序跋后的版刻印章易出现混淆情况,从而造成误识。另单色印制对于印谱的版框颜色亦不易识别。《广州大典》均以单色印制,故对于所选用之版本则不易鉴别与梳理。

另一方面,由于《广州大典》印制时对印谱尺寸进行了缩放,故印谱及印章的实际尺寸均与原本有所区别,致使印章的准确性与艺术性受到一定的影響。因此,对此谱所载印章进行临摹或艺术研究时,需转换至其原本之尺寸,方可缺损最小。

结语

《广州大典》对于广东印谱的收录无疑对广东印学文献的辑存保护,以及广东篆刻的研究有其积极意义。尤其在于“史部·金石类”下收录“集古印谱”,将印学篆刻以史学、金石学的视角进行审视,更是对印学的史学价值给予肯定,而不仅仅停留于艺术层面。通过对清代“集古印谱”的收录,反映了清代广东“集古印谱”的源流与发展脉络,亦在一定程度上体现清代金石学的研究与发展。而从“子部·艺术类”下所收录的广东名家之印谱中,亦反映出清代广东印学的发展面貌与基本特点。对稀见印谱的收录更具有珍贵的文献价值,为促进广东印学的研究提供了珍贵的史料。但同时,篆刻印谱并非仅具有史料价值,其自身之魅力更体现于所蕴含的艺术性上。《广州大典》重于史学及文献史料固然为其优点,但却造成了其对于印谱艺术性关注及考量的不足。

《广州大典》对于部分影响清代广东印学较大的印人印谱失于收录,正是对于整体印学艺术发展考量的缺失。且如余曼庵《曼陀花馆印存》、何昆玉《乐石斋印谱》《端州何昆玉印稿》、黄士陵《黄牧父印存》《黄牧甫印存》等均有藏于广东省立中山图书馆,于获取底本方面甚为便捷,但亦未收录,当是未能立足于艺术史发展的视角进行取舍。对于清代广东代表印人印谱的失录,从而导致不易对印学艺术的整体脉络进行梳理,亦难以达到以印谱证史之功用。而单色的排印以及印章尺寸的缩小,更是对印谱艺术性的削弱与忽略。

艺术类文献的价值不同于普通文本类文献仅仅在于史料的记述层面,其自身的艺术性更具重要的研究价值。当下对于艺术类文献的整理与辑录,除注重史学价值外,更需立足于艺术性的综合考量以进行编排取舍,对其所呈现出的艺术面貌亦需做到最大的保留,方可发挥其最大的文献价值与研究意义。

本文系2022年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“哈佛大学图书馆所藏刻帖整理与研究”(22YJC760095)的阶段性成果。

(作者单位:广东技术师范大学文学与传媒学院)

注释:

[1] 《广州大典》的收录范围乃按照清中期广州府下所辖之14县,同时涉及香港、澳门、佛冈、赤溪4地。故所谓“广州”乃近于当下广东及港澳地区。

[2] 据程焕文:《历史文献传承与城市文化传播——〈广州大典〉及其历史文化价值发掘》,《图书馆论坛》,2013年,第6期,第51—52页。

[3] 冼玉清著,陈莉、谢光辉整理:《广东印谱考》,北京:文物出版社,2010年版。

[4] 邝以明:《晚清民国岭南美术论稿》,广州:广东教育出版社,2017年版,第79页。

[5] 广州图书馆:《广州图书馆藏仪清室所集广东印谱提要》,桂林:广西师范大学出版社,2014年版。

[6] 冼玉清《广东印谱考》中未录之印谱11种为:叶梦龙《风满楼古铜印谱》、刘绍藜《师古堂印谱》、居巢《今夕庵印存》、黄璟《濬(浚)县衙斋二十四咏印章》《四百三十二峰草堂》《陕州衙斋二十一咏印章》、潘仪增《兰亭研斋印谱》、莫善元《师古堂仿古印章》《篆刻印存》、符翕《疏筍馆印存》、周钧《梓庵印存》。其中潘仪增《兰亭研斋印谱》、莫善元《师古堂仿古印章》《篆刻印存》3种印谱已录于邝以明《广东印谱知见补略》。

[7] [清] 刘绍藜:《师古堂印谱》题记,《广州大典》第388册,广州:广州出版社,2015年版,第387页。

[8] 据梁晓庄:《岭南篆刻史》,广州:广东人民出版社,2017年版,第371页。

[9] [清] 孙星衍等辑,周天游点校:《汉官六种》之《汉旧仪》,北京:中华书局,1990年版,第62页。

[10] 王中秀:《近现代金石書画家润例》,上海:上海画报出版社,2004年版,第103页。

[11] 同[8],第379页。

[12] 广州图书馆:《广州图书馆藏仪清室所藏广东印谱提要》,桂林:广西师范大学出版社,2014年版,第86页。

[13] 同[4],第59—60页。

[14] 同[8],第244页。

[15] 马振君:《孙星衍年谱新编》,黑龙江大学博士学位论文,2015年,第1页。