基于比较优势动机的中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资区位选择研究

2023-05-30金靖宸

摘 要:基于中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资的区位选择问题,考虑对外直接投资区位选择与比较优势动机的关系,使用2015年中国制造业内25个细分行业对56个“一带一路”沿线国家直接投资的截面数据构建二元Logistic模型进行实证研究,研究发现:中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资同时受到比较优势动机和市场准入动机的影响,并具有明显的劳动力寻求型动机;中国制造业对“一带一路”沿线国家投资的区位选择总体上符合比较优势动机,未出现偏好逆转的情况。

关键词:“一带一路”沿线国家;制造业对外直接投资;区位选择;比较优势动机

中图分类号:F062. 9;F831. 6 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2023)01-0068-09

收稿日期:2021-12-22

作者简介:金靖宸(1992-),男,辽宁大连人,博士研究生,研究方向:国际贸易与国际投资。

一、引 言

“一带一路”倡议提出以来,中国与沿线国家的合作稳步推进、日益深化。“十四五”规划强调,“一带一路”建设的高质量发展是实行高水平对外开放的一项重要任务。而合理的投资区位选择是推进和扩大中国制造业面向沿线国家的对外直接投资高质量发展的重要保证。特别是在中国制造业面临多方面挑战,成本优势逐渐丧失,发达国家贸易保护增强,制造业亟须转型升级的背景下,通过优化投资区位选择,一方面,中国制造业可以充分利用沿线国家的区位优势,优化制造业产能布局,推动国内制造业转型升级;另一方面,中国能够将大部分制造业产能转化为对沿线国家的优势产能,有针对性地帮助沿线国家开展基础设施建设,支持其发展适合的制造业产业。目前中国制造业对“一带一路”沿线国家投资的区位选择,部分制造业细分行业尚未实现自身特性与沿线国家区位条件的最优匹配。因此,本文从制造业企业自身特性与沿线国家区位条件匹配的视角出发,充分考虑对外直接投资区位选择与比较优势动机的关系,构建二元Logistic实证模型研究中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资的区位选择问题。

本文的研究特点主要体现在以下方面:首先,本文将投资主体限定在“一带一路”沿线国家制造业并细化到25个制造业细分行业;其次,本文基于知识资本模型构建二元Logistic模型进行实证研究,主要观测中国制造业不同技术/劳动密集度的细分行业如何与不同技术/劳动丰裕度的“一带一路”沿线国家进行匹配从而实现区位选择;最后,基于基准回归结果和稳健性检验结果,本文给出了中国制造业内劳动密集度高和技术密集度高的细分行业在“一带一路”沿线的各个区域内分别适配选择投资区位(国家),对中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资的区位选择有导向性。

二、文献综述

从对外直接投资经典理论出发,一些学者结合新经济地理学,从产业集聚、产业扩散的角度入手研究对外直接投资的区位选择。Fujita等(1999)[1]构建了产业集聚、产业扩散与投资区位选择关系的理论框架,认为对外直接投资在初始階段偏好产业集聚度高的区位,投资区位的产业集聚度高达到一定程度时将选择其他区位进行产业扩散,然后在新的区位进行产业集聚。同时期,另外一些学者就对外直接投资的动机开展研究,认为不同的对外直接投资的动机能够形成不同的区位选择。Dunning(1985)[2]认为对外直接投资可划分为自然资源寻求型、市场寻求型、效率寻求型、战略资产寻求型、贸易及分配型、辅助服务型;Buckley(1996)[3]将其划分为资源寻求型、市场寻求型和效率寻求型。国内学者沿用此类观点,将对外直接投资划分为资源寻求型、市场寻求型、技术寻求型、劳动力寻求型和战略寻求型[4-5]。这些研究一定程度上为中国对外直接投资区位选择与比较优势动机结合的研究奠定了基础。

当我们将投资区位选择的主体限定在中国时,相关研究主要可分为四类:第一,中国对外直接投资区位选择具体选择哪些东道国[6]。第二,中国对外直接投资区位选择受哪些因素影响,包括母国因素[7]与东道国因素[8-9]。第三,个别因素对中国对外直接投资区位选择的影响,涉及的因素包括:经济、贸易因素[10]、区位因素[11]、制度因素[12]、风险因素[13]等,若某个区位的某个因素的量化值越高,说明中国越偏好对该区位投资,称对外直接投资对该因素有正向偏好,反之则为负向偏好,这种提法将用于本文实证结果的分析中。第四,对外直接投资动机对区位选择的影响。

当我们将投资区位选择的行业限定在制造业时,相关研究主要以制造业区位转移的研究为基础[14],衍生出关于中国制造业对外直接投资区位选择的研究。熊小奇和吴俊(2010)[15]认为中国制造业对外直接投资中,机电行业和轻工服装业应选择东南亚、非洲、南美、东欧、中亚等地区;油气资源寻求的制造业应选择中东、拉美地区的产油国;矿产资源寻求的制造业应选择印度尼西亚、越南、南非、澳大利亚、巴西等矿产产区;林业资源寻求的制造业应选择赤道线附近的东南亚、非洲国家;渔业资源寻求的制造业应选择东南亚、南太平洋和西非的临海国家;高科技制造业尽可能选择美国、日本等发达国家。刘凯和邓宜宝(2014)[16]认为中国制造业对外直接投资对经济制度、法律制度、政治制度有正向偏好。薛求知和帅佳旖(2019)[17]认为中国制造业对外直接投资对制度距离有负向偏好,东道国直接投资经验对这种负向偏好具有调节效应。

当我们将区位选择的东道国限定在“一带一路”沿线国家时,现有的研究相对较少。代表性的研究如马光明(2019)[18]认为我国外向型劳动密集制造业的区位选择受制造业工资成本、人口年龄结构、人口密度、人口城镇化水平、人口受教育水平影响,在“一带一路”沿线国家中,东南亚和南亚地区是外向型劳动密集制造业较为合适的对外投资区位。另外一些研究将东道国限定在“一带一路”沿线国家,但未将行业限定在制造业。陈伟光和郭晴(2016)[19]基于引力模型将“一带一路”沿线国家分为:引力巨大型、引力型、引力一般型、引力不足型,中国对沿线国家的投资主要选择引力巨大型、引力型。刘晓凤等(2017)[20]认为中国对外直接投资对综合的国家地缘距离有负向偏好,在“一带一路”沿线国家中各区域的偏好程度依次为:东南亚、蒙俄、西亚北非、中亚、南亚、中东欧。黎绍凯和张广来(2018)[21]认为中国对“一带一路”沿线国家的投资对自然资源、劳动力禀赋、市场规模、政府稳定性、国家腐败程度、法律与秩序有正向偏好。田晖等(2019)[22]认为中国对“一带一路”沿线国家的投资对沿线国家法制制度质量有负向偏好,对东道国经济制度质量有正向偏好,“一带一路”倡议对东道国制度质量与区位选择的关系存在调节效应。

当考虑到以上研究与比较优势动机的结合时,国内学者如余官胜(2017)[23]认为总体上中国横向动机(市场准入动机)对外直接投资倾向于选择宏观稳定风险较低的东道国,纵向动机(比较优势动机)对外直接投资倾向于选择经济增长风险较低的东道国;而在新设项目的扩张增长维度,中国横向动机对外直接投资倾向于选择经济增长风险和宏观稳定风险均较高的东道国,纵向动机对外直接投资不受东道国经济风险的影响。目前,同时满足将行业限定在制造业、东道国限定在“一带一路”沿线国家并结合比较优势动机的中国对外直接投资区位选择的研究还比较少。

综上所述,目前中国对外直接投资区位选择的研究已较为丰富,在具体的投资东道国、区位选择的影响因素、个别因素对区位选择的影响等方面都取得了一定的成果。但如果将行业限定在制造业、东道国限定在“一带一路”沿线国家,则相关研究明显较少。另外,在对外直接投资的动机方面,较多研究考虑到各种寻求型动机,考虑比较优势动机的研究较少。

三、实证研究设计

(一)模型设计

Yeaple(2003)[24]以技术禀赋在美国对外直接投资结构中的作用为主要内容,基于知识资本模型开展实证研究,认为美国对外直接投资结构受到不同国家的技术/劳动相对丰裕度与不同产业技术/劳动相对密集度之间的相互作用的影响,与比较优势动机是一致的,同时市场准入动机对美国对外直接投资结构也有重要影响。这里提到对外直接投资存在两种动机——市场准入动机和比较优势动机。市场准入动机指企业通过对外直接投资进入目标国市场以避免通过国际贸易进入市场带来的成本。比较优势动机指不同行业或企业生产的不同环节通过投资在不同的东道国进行生产,从而利用不同东道国的比较优势来节约成本。一国对外直接投资可能只存在市场准入动机或只存在比较优势动机或二者都存在,这可以通过实证研究相关变量系数的正负及显著性来判断。

从比较优势动机出发,基于知识资本模型假定影响一国生产、贸易、投资的两种生产要素为劳动和技术,Yeaple(2003)提出若存在比较优势动机,则母国劳动密集型产业会投资到劳动丰裕型东道国,技术密集型产业会投资到技术丰裕型东道国。对中国制造业而言,对“一带一路”沿线国家的投资也存在对沿线国家廉价劳动力和高新技术不同程度的需求。因此,若基于比较优势动机,将中国制造业内各行业分为劳动密集型和技术密集型,各“一带一路”沿线国家分为劳动丰裕型和技术丰裕型,则可以通过对二者如何匹配的实证研究,得到中国制造业对外直接投资在沿线国家的区位选择导向,做出具体的区位选择决策。

虽然Yeaple(2003)并非关于对外直接投资区位选择的研究,但其实证模型使比较优势动机和市场准入动机得以描述、量化,并且可以分解为多个解释变量,其系数正负可以反映被解释变量如何受比较优势动机和市场准入动机影响。因此,本文结合Yeaple(2003)与区位选择的需求,构建二元Logistic回归模型如下:

OFDIij=β1HCi+β2SKj+β3HCi·SKj+γ1TFi+γ2 SEj+γ3MKTi+δXj+εij(1)

其中,下标i表示国家,j表示行业。

(二)变量选取与数据说明

被解释变量OFDIij是一个二元变量,表示观测年份中国制造业内的j细分行业对“一带一路”沿线国家i是否有对外直接投资,有则取1,无则取0。UC表示比较优势动机,是回归模型主要观测的解释变量,可分解为HCi、SKj、HCi·SKj三个解释变量,其中,HCi表示i国的技术/劳动相对丰裕度(以下简称技术丰裕度),SKj表示中国j行业的技术/劳动相对密集度(以下简称技术密集度),HCi·SKj表示二者交互项。ME表示市场准入动机,在回归模型中纳入市场准入动机的主要原因是市场准入动机与比较优势动机在对外直接投资活动中往往不是孤立存在的,市场准入动机可分解为TFi、SEj、MKTi三个解释变量,其中,TFi表示(通过对外直接投资想要规避的)贸易成本,SEj表示中国目标行业的规模经济水平,MKTi表示东道国市场规模。Xj表示一系列国家层面的控制变量构成的向量,包括观测年份沿线国家是否与中国签订投资协定(IVA)、是否为中国邻国(NBC)、是否为WTO成員国(WTO)、是否与中国语言相同(LG)等二元变量以及沿线国家与中国的地理距离(D)、资源禀赋(RES)等非二元变量。ε表示随机误差项。

各变量对应的指标如下:OFDI用观测年份中国制造业内的目标行业有无企业在沿线国家(目标东道国)设立子公司或并购东道国企业表示,有则取1,无则取0(在数据表中按东道国、行业两个维度逐一查询得到)。HC用沿线国家观测年份高等院校入学率表示,SK用中国制造业内各行业观测年份R&D总支出与总销售收入之比表示,TF用沿线国家观测年份对中国进口商品的加权平均关税税率表示,SE用中国制造业内各行业观测年份成本费用利润率表示,MKT用沿线国家观测年份GDP的对数表示。控制变量中的资源禀赋(RES)为沿线国家自然资源总租金(包括石油、天然气、煤炭、金属与非金属矿产、森林资源的租金,对其求和)占其GDP之比表示,沿线国家与中国的地理距离(D)在使用时取对数。下标为i的变量在行业维度、下标为j的变量在沿线国家维度都取相同的值。

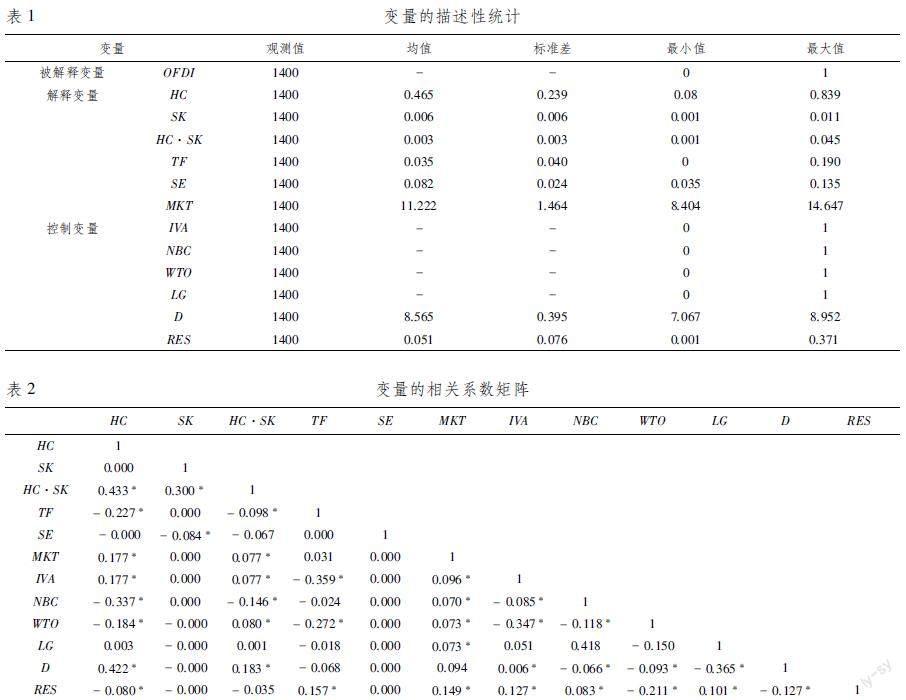

本文的实证研究采用截面数据,考虑到各指标数据的可获得性,将观测年份选定为2015年。OFDI、SK、SE对应指标的数据来自CSMAR数据库,HC、MKT对应指标的数据来自世界银行数据库,TF对应指标的数据来自WITS数据库,控制变量中除了地理距离的数据来自CEPII数据库、资源禀赋(自然资源总租金)的数据来自世界银行数据库,其余二元指标的取值根据中国一带一路网①给出的沿线国家投资指南加以确定。东道国方面,随着“一带一路”建设的深入推进,越来越多国家参与到“一带一路”的共建当中,不过一些国家在观测年份尚未得到界定,故本文结合《一带一路国家统计年鉴2017》对“一带一路”沿线国家的提法,剔除回归指标数据缺失的国家②后,选定56个沿线国家作为研究对象。制造业内所属行业方面,在观测年份即2015年,CSMAR数据库关于中国制造业内在沿线国家是否有对外直接投资的数据涉及国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)中的25个制造业细分行业。变量相应的描述性统计如表1所示(二元变量不统计其均值与标准差)。

同时,对解释变量和控制变量进行Spearman相关系数分析,相关系数矩阵如表2所示。最大的相关系数绝对值在0. 4左右,且变量之间的相关性的显著程度不高,故不存在严重的多重共线性问题。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果分析

对于本文聚焦的区位选择的问题,无论β1、β2为正或为负,若β3与β1*β2正负方向相同,则中国制造业各行业技术密集度与沿线国家技术丰裕度为正向匹配,即高技术密集度的行业偏好高技术丰裕度的东道国,高劳动密集度的行业偏好高劳动丰裕度的东道国;反之则表明中国制造业各行业技术密集度与沿线国家技术丰裕度的匹配出现了逆转,即高技术密集度的行业偏好高劳动丰裕度的东道国,高劳动密集度的行业偏好高技术丰裕度的东道国;若出现系数不显著的情况,则表明相关行业对相关东道国没有显著的偏好。基于知识资本模型以及中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资区位选择的事实,本文提出假设:HC·SK的系数与HC系数、SK系数的乘积正负相同,中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资的区位选择符合比较优势动机。

在基准回归分析中,我们先做不包含控制变量的全部解释变量的工具变量回归以及比较优势动机中只包含HC或SK变量的稳健标准差OLS回归,最后加入控制变量做稳健标准差OLS回归,结果如表3。

由表3可以看出,列(1)-(4)各回归系数的正负、绝对值和显著性总体上差异不大,因此我们以列(4)为主要观测的基准回归模型。首先,由基准回归模型的全部解释变量的显著性可以看出,中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资区位选择同时受到比较优势动机和市场准入动机的影响。比较优势动机方面,HC系数为负且显著,表示观测年份制造业对外直接投资对“一带一路”沿线国家技术丰裕度有负向偏好,沿线国家技术丰裕度提高1%,选择该国投资的概率下降0. 002。虽然只包含SK的模型出现了绝对值较大、正向且显著的系数,但综合考虑比较优势动机,我们仍然认为SK系数为负但不显著,表示制造业内各行业技术密集度对制造业对“一带一路”沿线国家的投资有负向但不显著的促进作用。交互项系数为正且显著、绝对值较大,且HC系数与SK系数乘积为正。因此我们不能拒绝原假设,认为以“一带一路”沿线国家整体为研究对象时,制造业各行业技术密集度与沿线国家技术丰裕度的匹配基本符合比较优势动机,劳动密集型行业偏好劳动丰裕型东道国,技术密集型行业偏好技术丰裕型东道国。从HC和SK的系数还可以看出,观测年份中国制造业对“一带一路”沿线国家的投资有明显的劳动力寻求型动机,更加偏好有丰富廉价劳动力的沿线国家,这也是中国制造业对外直接投资区位选择需要重点完善的方面。

市场准入动机方面,TF系数负向且显著,表示观测年份制造业对外直接投资对“一带一路”沿线国家平均关税水平有负向偏好,沿线国家平均关税水平提高1%,选择该国投资的概率下降0. 013,与关税提高时中国更多以对外直接投资替代出口的预期相反,可能的原因是关税提高時出口企业更多选择承担更高的贸易成本而为选择以对外直接投资替代。SE系数负向且显著,表示观测年份制造业内各行业规模经济水平对制造业对沿线国家的投资有负向促进作用,制造业内目标行业规模经济水平提高1%,对沿线国家相应行业投资的概率下降0. 01,与规模经济水平提高中国更多以对外直接投资替代出口的预期相反,可能的原因是规模经济水平更高的制造业企业没有充分利用自身的规模经济而更偏好出口。MKT系数正向且显著,表示制造业对外直接投资对沿线国家市场规模有正向偏好,沿线国家市场规模提高1%,选择该国投资的概率提高0. 001。

加入控制变量后,各解释变量回归系数的正负、显著性水平并未发生变化,绝对值变化均未超过0. 2。4个二元控制变量中,只有表示是否为中国邻国的NBC系数显著,其系数为正,表示观测年份制造业对外直接投资对“一带一路”沿线国家中的邻国具有正向偏好,选择邻国作为投资区位的概率比非邻国高0. 052。这与地理距离D的回归系数反映出一致的现象,D的回归系数负向且显著,表示观测年份制造业对“一带一路”沿线国家直接投资对地理距离具有负向偏好,距离远1%,选择该国投资的概率下降0. 002。RES的系数正向且显著,表示观测年份制造业对“一带一路”沿线国家直接投资对沿线国家资源禀赋具有正向偏好,资源禀赋在GDP中的占比提高1%,选择该国投资的概率提高0. 007。

根据基准回归结果,若按照符合比较优势动机的方式做区位选择,根据技术丰裕度排序,中国劳动密集度高的制造业行业如家具制造业,农副食品加工业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,纺织服装、服饰业,考虑投资的沿线国家主要包括土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、柬埔寨、缅甸等,而技术密集度高的制造业行业如铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,汽车制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,医药制造业,考虑投资的沿线国家主要包括希腊、白俄罗斯、新加坡、斯洛文尼亚、立陶宛等。这样的选择结果一定程度上符合中国制造业对外直接投资的现状,但也有个别重点的投资东道国未在这里的区位选择结果中有所体现,因此我们应采取措施使进一步优化中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资的区位选择。

(二)稳健性检验

为了实现稳健的回归,也为了使中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资的区位选择的决策更加细化、更有针对性。考虑到基准回归使用了截面数据以及被解释变量的难以替代性,本文的稳健性检验主要包括截尾回归与分组(分区域)回归。

首先,本文在东道国和中国制造业内细分行业两个层面(即HC和SK层面)分别做截尾回归。基于本文数据的样本量,选择三个截尾点:8%、12%和20%,即在HC层面依次剔除4个、7个、12个(取整数)技术丰裕度最高和最低的东道国样本,在SK层面依次剔除2个、3个和5个技术密集度最高和最低的制造业细分行业的样本,基于剩余样本照基准回归模型进行稳健标准差OLS回归,回归结果如表4。

其次,根据地理区位,本文将实证研究涉及的“一带一路”沿线国家被划分为东南亚、南亚、中亚(东亚的蒙古并入该组)、西亚北非、中东欧、独联体国家,各组按照基准回归模型进行稳健标准差OLS回归。回归结果如表5。

从分组回归结果来看,各区域的解释变量系数的显著性、正负、绝对值均存在较大的差异,但除蒙古和中亚外,中国制造业对外直接投资在目标区域的区位选择都一定程度受到比较优势动机和市场准入动机的影响。从比较优势动机来看,东南亚、蒙古与中亚、西亚北非、中东欧、独联体国家5个区域的HC系数与SK系数乘积和交互项系数正负相同,符合比较优势动机,而南亚的HC系数与SK系数乘积和交互项系数正负相反,即与比较优势动机相反;其中,东南亚与西亚北非的HC、SK及交互项系数均显著,独联体国家的SK系数不显著,以上区域的HC、SK及交互项系数的正负与基准回归一致即HC、SK系数均为负,交互项系数为正;中东欧的HC系数也为负但不显著,SK与交互项系数显著但不同于基准回归,前者为负后者为正;蒙古和中亚有关比较优势动机的各项系数均不显著。从市场准入动机来看,与基准回归相比,东南亚的SE系数不显著,TF系数为正;西亚北非的TF、SE系数都不显著,TF系数为正;中东欧的TF、SE系数都不显著;独联体国家TF系数为正;蒙古和中亚有关市场准入动机的各项系数依然不显著;南亚的TF系数不显著。

在稳健性检验中,截尾回归结果与基准回归基本一致,分组回归的6个组中有4组的回归结果能够充分证明原假设,因此基准回归结果的稳健性能够得到比较有效的证实。同时,基于分组回归,可以发现中国制造业对东南亚、西亚北非、中东欧、独联体国家投资的区位选择符合比较优势动机;进一步,根据技术丰裕度排序,劳动密集度高的制造业行业在东南亚优先选择柬埔寨、缅甸、老挝,在西亚北非优先选择约旦、阿曼,在中东欧优先选择波黑、北马其顿,在独联体国家优先选择阿塞拜疆、摩尔多瓦;技术密集度高的制造业行业在东南亚优先选择新加坡、泰国、马来西亚,在西亚北非优先选择以色列、沙特阿拉伯,在中东欧优先选择斯洛文尼亚、立陶宛、拉脱维亚,在独联体国家优先选择俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯。中国制造业对南亚投资的区位选择与比较优势动机相反,劳动密集度高的制造业行业优先选择印度、斯里兰卡;在蒙古与中亚没有显著依据能够按照比较优势动机进行区位选择。

五、结论与政策建议

本文就中国制造业对“一带一路”沿线国家的直接投资区位选择问题开展实证研究,得到以下结论。

1.基于基准回归,观测年份中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资同时受到比较优势动机和市场准入动机的影响;中国制造业对外直接投资对沿线国家技术丰裕度有负向偏好,制造业内各行业技术密集度对选择沿线国家相应行业投资有负向促进作用;中国制造业对外直接投资对沿线国家平均关税水平有负向偏好,对沿线国家市场规模有正向偏好,制造业内各行业规模经济水平对选择沿线国家相应行业投资有负向促进作用;中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资具有明显的劳动力寻求型动机。

2.基于基准回归,观测年份中国制造业对“一带一路”沿线国家投资的区位选择基本符合比较优势动机,劳动密集度高的行业偏好劳动丰裕度高的国家,技术密集度高的行业偏好技术丰裕度高的国家。

3.基于稳健性检验,从东道国层面和中国制造业细分行业层面分别进行截尾回归,即分别剔除部分高技术丰裕度和高劳动丰裕度的东道国,以及部分高技术密集度和高劳动密集度的细分行业的情况下,观测年份中国制造业对“一带一路”沿线国家投资的区位选择基本符合比较优势动机依然成立。

4.基于稳健性检验,结合地理区位将“一带一路”沿线国家划分为东南亚、南亚、蒙古与中亚、西亚北非、中东欧、独联体国家进行分组回归的情况下,中国对东南亚、西亚北非、中东欧、独联体国家投资的区位选择符合比较优势动机;根据技术丰裕度排序,劳动密集度高的制造业行业在东南亚优先选择柬埔寨、缅甸、老挝,在西亚北非优先选择约旦、阿曼,在中东欧优先选择波黑、北马其顿,在独联体国家优先选择阿塞拜疆、摩尔多瓦;技术密集度高的制造业行业在东南亚优先选择新加坡、泰国、马来西亚,在西亚北非优先选择以色列、沙特阿拉伯,在中东欧优先选择斯洛文尼亚、立陶宛、拉脱维亚,在独联体国家优先选择白俄罗斯、乌克兰、俄罗斯。

根据研究结论,提出以下建议。

1. 推动制造业对外直接投资规模在“一带一路”沿线国家进一步扩大。目前,中国制造业在“一带一路”沿线国家的对外直接投资规模还有很大的提升空间。制造业对外直接投资规模的扩大,能够提高制造业产能配置行为的效率,进而优化制造业对外直接投资的区位选择。因此,应以“一带一路”建设高质量发展为目标导向,以供给侧结构性改革为内在动力,积极采取措施鼓励更多制造业产能“走出去”。一方面,政府应坚持共商共建共享原则,进一步与沿线国家签订形式多样、覆盖面广、针对性强的双边投资协议,坚持推进基础设施与对外承包工程的建设,并在新冠肺炎疫情下最大程度稳定对外直接投资。另一方面,在抓好“六稳六保”工作的基础上,各级政府应深入研究、及时推广能够充分满足企业需求的、行之有效的扶持政策,从信贷、物流、互联网技术、法律援助等方面持续深入,以中西部地区、中小企业为对外直接投资的主要扩张点,刺激企业海外扩张能力的提升。另外,考虑到全球新冠肺炎疫情给“一带一路”建设带来的风险,借助大数据、云计算平台完善针对沿线国家的企业投资风险预警机制。

2. 优化制造业对外直接投资在“一带一路”沿线国家的布局。本文实证研究结果中出现中国制造业对“一带一路”沿线国家直接投资具有明顯的劳动力寻求型动机,一定程度上反映了制造业对外直接投资区位布局还不够完善,特别是技术密集度高的制造业行业对技术丰裕度高的“一带一路”沿线国家投资较为不足。对此,应加大力度科学引导制造业对外直接投资在“一带一路”沿线国家的流向,特别是引导技术密集度高的制造业对外直接投资充分流向技术丰裕度高的沿线国家,使制造业中各行业的产能在沿线国家合理分配、相互支持,形成富有效率的投资布局。对于投资规模较大的沿线国家,应鼓励首次开展对外直接投资的企业进入此类区域,充分利用当地产业集聚的优势、充分吸取进入市场的经验;同时引导已在当地形成较高规模经济水平的企业以此为中心,将投资向周边区位扩展。对于制造业对外直接投资分布较少的沿线国家,政府应加强调研,充分了解其适合投资的领域以及投资面临的主要障碍,通过专项资金、税费减免、法律咨询等手段解决问题,重点提升高科技制造业企业对此类区位的投资意愿。

3. 企业应科学认识自身与投资对象的优势。作为投资主体,制造业企业对自身与投资对象优势(比较优势/竞争优势)的认识会影响其投资决策,从而影响对外直接投资的区位分布。因此,一方面,企业应合理认识、评估自身的技术密集度与规模经济水平在整个行业的位置、是否构成优势、适合选择哪些“一带一路”沿线国家;研发投入较高的企业应优先考虑技术丰裕度高的沿线国家,避免将投资过度集中与劳动丰裕度高的沿线国家而限制技术进步;规模经济水平较高的企业应充分认识其投资相较于出口的优势,尝试在沿线国家以“投资建厂-当地生产-当地销售”代替出口。另一方面,企业也应在政府对沿线国家调研的基础上独立开展更深入的调研,掌握目标沿线国家乃至目标城市的优势,包括产业结构、劳动力与技术禀赋、政策支持、基础设施、配套服务以及风险水平,综合研判自身与沿线国家的投资匹配程度,并考虑能否以已有投资区位为中心向周边区位扩展,形成自身特有的分支企业网络。

注释:

① https://www. yidaiyilu. gov. cn.

② 缺失部分数据的沿线国家包括伊拉克、土耳其、黎巴嫩、阿联酋、叙利亚、巴勒斯坦、波黑、不丹、馬尔代夫。

参考文献:

[1] Fujita M., Krugman P., Venables A. J. The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade[M]. Massachusetts: The MIT Press,1999.

[2] Dunning, John H. Multinational Enterprises and Global Economy[M]. Addison-Wesley Publishing Company, 1992:82-83.

[3] Buckley P. Government Policy Responses to Strategic Rent-seeking[J]. Transnational Corporations,1996,5(2):1-17.

[4] 杨大楷,应溶.我国企业FDI的区位选择分析[J].世界经济研究,2003(1):25-28.

[5] 王莉娟,王必锋.基于HMC-FMEC模型的中国OFDI区位选择机制研究[J].统计与决策,2016(20):179-182.

[6] 程惠芳,阮翔.用引力模型分析中国对外直接投资的区位选择[J].世界经济,2004(11):23-30.

[7] 王永钦,杜巨澜,王凯.中国对外直接投资区位选择的决定因素:制度、税负和资源稟赋[J].经济研究,2014(12):126-142.

[8] 徐雪,谢玉鹏.我国对外直接投资区位选择影响因素的实证分析[J].管理世界,2008(4):167-168.

[9] 王胜,田涛.中国对外直接投资区位选择的影响因素研究——基于国别差异的视角[J].世界经济研究,2013(12):60-67.

[10]宗芳宇,路江涌,武常岐.双边投资协定、制度环境和企业对外直接投资区位选择[J].经济研究,2012(5):71-83.

[11]陶攀,荆逢春.中国企业对外直接投资的区位选择——基于企业异质性理论的实证研究[J].世界经济研究,2013(9):73-81.

[12]王培志,潘辛毅,张舒悦.制度因素、双边投资协定与中国对外直接投资区位选择——基于“一带一路”沿线国家面板数据[J].经济与管理评论,2018(1):5-17.

[13]孟醒,董有德.社会政治风险与我国企业对外直接投资的区位选择[J].国际贸易问题,2015(4):106-115.

[14]蔡昉,王德文,曲玥.中国产业升级的大国雁阵模型分析[J].经济研究,2009(9):4-14.

[15]熊小奇,吴俊.我国对外投资产业选择与区位布局[J].亚太经济,2010(4):99-102.

[16]刘凯,邓宜宝.制度环境、行业差异与对外直接投资区位选择——来自中国2003-2012年的经验证据[J].世界经济研究,2014(10):73-80.

[17]薛求知,帅佳旖.制度距离、经验效应与对外直接投资区位选择[J].中国流通经济,2019(8):80-90.

[18]马光明.中国外向型劳动密集制造业对外直接投资区位选择研究[J].中央财经大学学报,2019(9):107-128.

[19]陈伟光,郭晴.中国对“一带一路”沿线国家投资的潜力估计与区位选择[J].宏观经济研究,2016(9):148-161.

[20]刘晓凤,葛岳静,赵亚博.国家距离与中国企业在“一带一路”投资区位选择[J].经济地理,2017(11):99-108.

[21]黎绍凯,张广来.我国对“一带一路”沿线国家直接投资布局与优化选择:兼顾投资动机与风险规避[J].经济问题探索,2018(9):111-124.

[22]田晖,宋清,黄静.东道国制度质量、“一带一路”倡议与我国对外直接投资区位选择[J].统计与决策,2019(11):148-152.

[23]余官胜.东道国经济风险与我国企业对外直接投资二元增长区位选择——基于面板数据门槛效应模型的研究[J].中央财经大学学报,2017(6):74-81.

[24]S. R.Yeaple. The Role of Skill Endowments in the Structure of U.S. Outward Foreign Direct Investment[J]. The Review of Economics and Statistics,2003,85(3):726-734.

Research on Location Selection of Chinas Manufacturing OFDI to Countries

Along the Belt and Road Based on Comparative Advantage Motivation

JIN Jing-chen

(School of Economics and Business Administration,Beijing Normal University,

Beijing 100875,China)

Abstract:Based on location selection of Chinas manufacturing OFDI to countries along the Belt and Road, combined with the relationship between OFDI location selection and comparative advantage motivation, and using the cross-sectional data of direct investment in 56 countries along the belt and road by 25 segments of Chinas manufacturing industry in 2015 to conduct an empirical study with binary logistic model, the results show that Chinas manufacturing OFDI in countries along the belt and road is affected by both comparative advantage motivation and market access motivation, and has obvious labor seeking motivation; the location choice of Chinas manufacturing OFDI to countries along the belt and road is generally in line with the motivation of comparative advantage, and there is no reversal of the preference. In combination with the grouping and regression of countries along the belt and road according to geographical location, we choose a reasonable investment location (country) for the sub industries with high labor intensity and high technology intensity in Chinas manufacturing industry, and expect to be oriented to specific investment activities.

Key words:countries along the Belt and Road; manufacturing OFDI; location selection;comparative advantage motivation

(責任编辑:李江)