拉祜族葫芦笙舞曲的时空场域与音乐形态特征

2023-05-30高雯

高雯

摘 要:拉祜族葫芦笙舞是澜沧拉祜族最重要的民间音乐形式。拉祜族葫芦笙舞目前存在三种场域:民间、舞台、市场。传统的葫芦笙舞曲大致分为两类,一类用于集体性较强的节庆场合,一类则用于带有较强隐私性的相亲场合。民间场域中的葫芦笙舞曲音乐,虽篇幅大大增加,但旋律和节奏更多是为了配合舞蹈动作,无论是调性还是织体上,都更接近传统的模式特征;舞台场域中的葫芦笙舞曲则在曲式结构、人员构成、表演程序等方面更加规整,为了追求舞台效果,加入更多戏剧化元素,程式性更强;市场上音像制品中的葫芦笙舞曲则不仅在曲式结构和乐句构成上更加方正,还更多地吸收了跨文化的音乐元素,在发展中不断运用新的科技手段,制造出更符合当代听众审美的旋律和织体。

关键词:拉祜族;葫芦笙舞曲;民间场域;舞台场域;市场场域;模式;模式变体

中图分类号:J645.2

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2022)06-0103-10

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2022.06.013

拉祜族葫芦笙舞是澜沧拉祜族最重要的民间音乐形式,其音乐也颇具特色,随着拉祜族文化生活的发展,这些传统的舞曲旋律常被作为专业音乐工作者的素材。据20世纪80年代普查研究发现,葫芦笙舞的组合套路共有136套,配套的舞曲也非常丰富。[1]“文革”后,由于当地政府的大力支持,大部分的葫芦笙舞曲得到了恢复,近年来澜沧县南岭乡更是对葫芦笙舞曲做了系统的整合和编配工作,共整理出葫芦笙舞曲12套,包含了葫芦笙“礼仪舞”“劳动生产舞”“生活舞”“模拟动物舞”四大类中的大部分舞曲。

民间音乐与创作性的音乐作品有着很大的不同,它们往往没有现成的书面文本和程式化的表演规范,而是以口头传承为主要途径,具有很强的即兴性和自由性,它们和其它的音乐形式相比,同文化观念、文化环境的联系更加紧密,民间音乐的本体和整个民间音乐文化实际上是“一个具有‘表—里‘深—浅文化符号结构和立体多维特点的认知文化系統”,对它们有必要“进行‘深层←→表层的交互性研究”。[2]对于创作性的音乐作品可以通过研究成形的乐谱来窥测作曲家的意图和创作模式,对于民间音乐却只能通过对田野文本的梳理和分析来归纳和总结大致的音乐文化模式。

本文试图寻找葫芦笙舞曲中的同一曲调在不同场域下的音乐本体,通过记录和分析它们的不同形式来揭示和阐述这些曲调的传统模式形态,由此展现出葫芦笙舞曲音乐文化的特征。

一、拉祜族葫芦笙舞曲的三种场域及音乐“模式—变体”特征

(一)拉祜族葫芦笙舞曲存在的三种场域

澜沧拉祜族葫芦笙舞是从拉祜族游牧迁徙时期就存在的音乐形式,它经过了历史的沉淀,形成了拉祜族最具代表性地音乐传统,因此节庆仪式的民间场域是它最重要最具传承意义的场域。然而,自1953年澜沧拉祜族自治县建县以来,经济的发展、与外界交流的增多、商业和市场的繁荣都使得葫芦笙舞音乐文化存在的语境逐渐改变。葫芦笙舞有了一种全新的,更加复杂的艺术表演的舞台场域。当葫芦笙舞曲被录制成音像制品公开发行时,它又出现了以商品流通为主要特征的市场场域。

值得注意的是,在这三种场域里,葫芦笙舞曲都作为当代澜沧拉祜族音乐文化而共时性地存在,这些不同的文化语境将葫芦笙舞的变迁构成了一个由传统文化到艺术作品再到跨文化商品的共时性断面。

(二)葫芦笙舞曲的基本音乐模式

传统的葫芦笙舞曲大致分为两类,一类用于集体性较强的节庆场合,一类则用于带有较强隐私性的相亲场合。节庆场合的葫芦笙舞曲大致分为“礼仪舞”“劳动生产舞”“生活舞”“模拟动物舞”四大类。[3]相亲场合的葫芦笙舞曲则多为独奏的形式,舞蹈性不强,由男性吹奏葫芦笙,女性用响蔑应和,吹奏过程中常常不分句。

从调性上看,葫芦笙舞曲大多为Sol调式和Mi调式,其次是Do调式和Re调式。笔者在田野期间观察到,大部分表达祭祀祈福、劳动生产等内容的舞曲采用了Mi调式,而涉及娱乐或私人交流性的舞曲则大多采用Do调式和Sol调式。[此处是根据澜沧南岭乡总结出的十二调葫芦笙舞分析所得结果。

从织体上分析,葫芦笙舞曲大多为二声部或三声部的音乐形态,上方声部常为富有伴奏含义的固定音型,不断以十六分音符的形式交替重复Mi和Sol两个音。第二声部为主要旋律声部,常配合舞蹈动作来划分乐句,在双脚跺地的重音处,演奏者常常会按全所有音孔,使其出现二度音程的叠置,产生不协和的音效,用以增强现场的热闹气氛。在节庆群舞的场合,葫芦笙舞曲会出现三个声部,最下方的声部常常以反向的进行对主旋律乐句进行补充,而这两个声部往往会使得乐曲呈现出纵向双重的调性。

葫芦笙舞曲的节奏节拍通常为2/4或4/4。从以往的研究资料看,舞曲的节奏节拍都是规整的二拍子或四拍子,不存在换拍的现象,但笔者在田野中观察到,如果结合音乐与舞蹈的动作来看,葫芦笙舞曲是存在变换拍子的情况的。笔者就葫芦笙舞的基本舞步情况采访过传承人李增保[李增保:1930年出生,拉祜族,澜沧县竹塘乡大塘子村人。此次为笔者2012年8月期间在当地对其采访时了解到的情况。,他认为葫芦笙舞的舞步以三小节为一个单位进行变换,笔者就其展示的舞步情况进行了记录(谱例1)。

传统的祭祀或仪式类葫芦笙舞曲中,其曲式结构多为单乐句的无限反复,句尾由一个短促而有爆发性的呼音收束,每一句的起音多不相同,落音基本一致。但是在娱乐性或偏世俗性的乐曲中,葫芦笙舞曲却会由两个小节构成一个上下完整的乐句,其旋律往往是第一个完整乐句上行为主,第二个完整乐句下行形成对比。

(三)不同场域中葫芦笙舞曲的音乐模式特征

葫芦笙舞曲目前常用且同时会出现在三种场域中的曲调并不多,本文选取了《嘎祭》《劳动舞》《对歌》等乐曲为例,试图分析它们在三种不同场域中的音乐本体模式变体。通过对几首相同的葫芦笙舞曲在不同场域下存在形态的分析,发现葫芦笙舞曲经历了一个逐渐规整的过程,审美性也得到了加强。但它们还是有很多共同之处,这些共同的特征形成了葫芦笙舞曲特有的音乐文化模式(表1)。

二、民间场域下的传统音乐风格

节庆仪式的民间场域较多地保留了葫芦笙舞曲的传统因素,但在这一场域中表演者更多注重的是舞蹈动作的表意作用以及舞曲和舞蹈的配合情况,对于舞曲音乐本身的连贯性和清晰度并不是特别在意。在这一场域中的表演者常因为要迁就舞蹈动作的幅度而省略葫芦笙舞曲的主要旋律,通常他们只保留上方声部富有伴奏含义的固定音型来完成整个舞曲的演奏。

对于葫芦笙舞领舞者或较熟练的葫芦笙舞表演者而言,节庆的民间场域更具有即兴性,他们常会将葫芦笙舞曲做三声部处理,中间的主旋律声部和下方反向进行的第三声部形成了乐曲的双重调性,此外在舞蹈动作的跺脚处表演者常常会同时按下所有音孔,用以寻求更加立体和丰满的音色。这一做法使得和音中常出现二度音程Do-Re或Re-Mi,给人以嘈杂热闹的音响效果。

《嘎祭》是年节时跳葫芦笙舞的起头舞,有时也作为仪式的进场舞。它在民间的仪式中出现频率极多,是领舞者必须要表演的舞段。以澜沧县竹塘乡李增保演奏的《嘎祭》为例(谱例2),它保留了三声部的乐曲特征,从调性上看,主要旋律声部曲调为Mi调式,为典型的五声音阶,但骨干音只使用了Do、Re、Mi、Sol四音列,下方声部是带有对比性质的补充性声部,曲调走向与主要旋律声部相反,为Sol调式,骨干音为Sol、La、Do、Re四音列,由此形成了调性纵向上的双重性。

从乐曲的织体上看,其上方声部为伴奏性质的固定重复音型,持续演奏十六分音符的Mi和Sol两个音。下方两个声部则构成复调型的织体,两条旋律成对比性的相反走向,在句尾处呈现大六度的纵向和音。

从节拍上看,这首乐曲以4\4为主,中部有几小节切换为2\4。每小节的结尾处以八分音符的呼音结束,造成短促有力的收束效果。这种收束的感觉使得乐曲的每一小节都因为停顿而被划分成乐句,全曲呈现出单一乐句循环重复的结构。

提取乐曲的二声部基本旋律可以看出,竹塘乡的《嘎祭》主要旋律声部以五声音阶中的Do、Re、Mi、Sol四音列为主要旋律音階,在乐曲第10、11小节处出现音程的跳进,几乎每一乐句都落音为Mi。乐曲的下方声部则以Sol、La、Do、Re四音列为主要音阶[此处出现的Mi音视为中间主旋律声部的重合音,在主要音阶中不予考虑。,常出现下行的音程跳进。

再以《劳动舞》为例(谱例3),在民间场域中它同样是三个声部。

从调性上看,乐曲中间的主要旋律声部最终落音为Do,但从整体来分析,乐曲前4小节的末尾落音均为Mi,笔者认为最后两小节的落音是为了顺承Re音,造成短促的收束感,在田野的实际演奏中,乐曲呈单乐句循环反复的状态使得片段的结束音往往不能完全作为葫芦笙舞曲的调性判断标准,主要乐句的落音才更能衡量乐曲的调性本质。从谱例3可以看出,主要乐句的落音仍以Mi为主,因此笔者认为,竹塘乡的《劳动舞》在主要旋律上是Mi调式,与《嘎祭》相比,这首乐曲的上行三度跳进旋律居多,仍为Do、Re、Mi、Sol四音列的音阶结构。而其最下方声部则是以Sol为骨干音的Do调式。

从织体上分析,这首三声部乐曲的最上方声部仍是富有伴奏含义的固定音型,强调的仍为Mi、Sol两个音。中间声部为主要旋律声部,多以三度跳进为主,最下方声部在每小节的前半部与中间声部重合,后半部则与中间的主要旋律声部形成走向相反的对比性复调性织体,与《嘎祭》不同的是,《劳动舞》每小节的落音处在最下方声部有向上纯四度的旋律走向回转。

从节奏节拍上看,这首乐曲同样是在4/4的基础上插入了两个2/4小节,主要旋律声部中十六分音符增多,增强了舞曲的跳跃感,更好地配合了模仿劳作的舞蹈动作。从主要旋律声部的休止停顿来看,这首乐曲仍然是以小节为单位划分乐句,最下方声部在乐句末尾处均使用了连续的十六分音符,用琐碎的音乐节奏为主要旋律声部做了补充,将主要声部因为换气而造成的休止和停顿更好地连贯起来。

从《劳动舞》的基本旋律(谱例4),可以发现其主要旋律声部音阶为Do、Re、Mi、Sol四音列,最下方声部则使用了Re、Mi、Sol三音列,两声部仍为反向进行的复调性织体。

从上述谱例可以看出,葫芦笙舞在祭祀和劳动生产的乐曲中常常使用Mi调式的四音列音阶。在表达个人情感或休闲娱乐的葫芦笙舞乐曲中却常常使用Sol调式的音阶形式,例如《对歌》(谱例5)。

这段《对歌》是落音为Sol的二声部乐曲,从调性音阶上看,它采用了五声音阶的Do、Re、Mi、Sol四音列,第1小节为一个完整乐句的后半句,此后每两个小节为一个完整的上下句,上句以Mi音为起音,下行五度跳进到La或上行三度跳进到Sol进行,形成两个完整乐句间旋律走向上的对比。下句从Do音起经过级进和三度跳进到达最高音Sol而后以纯四度下行跳进回Do音,再经过上行的级进后下行跳进到达最终的落音Sol。

从织体上看,这段乐曲属于主调型的织体结构,下方声部为主要的旋律声部,上方声部是Mi和Sol以十六分音符形式交替出现的固定音型。值得注意的是,传统意义上的西方主调音乐织体中,衬托式的固定音型往往处在低音声部,节奏性较强,而这段乐曲中的衬托声部则是在主要旋律的上方,强调的是骨干音Mi和Sol,并不带有和声性质,其节奏性也并不强。

从节奏节拍上分析,这段乐曲为规整的4/4,没有插入其他拍子,每两小节为一个乐句,从提取出的基本旋律可以看出其规整性大大超过前面的《嘎祭》和《劳动舞》。

三、舞台场域下的艺术表演风格

葫芦笙舞曲在艺术表演的舞台场域中有了很大的改变,特别是在音乐本体形态上。本文以2013年2月澜沧县南岭乡“十二调葫芦笙舞比赛”中的《嘎祭》《劳动舞》《对歌》为例,分析它们在音乐形态上的不同。

舞台上的《嘎祭》其乐句结构要更加规整,完整性也较强,织体上缩减成为两个声部。曲式结构为比较完整的ABA三段,A段(谱例6)均有女声伴唱,整段由六个对应的上下乐句构成。B段(谱例7)为单独的葫芦笙跳奏乐段,前8个小节可以划分为两个完整重复的乐句,后面7小节则是以小节为单位的完全重复。

在调性音阶方面,其主要旋律声部仍为Mi调式,但A段和B段的音阶构成却出现了明显的不同。A段主要以Do、Re、Mi三音列为主,而B段则以Re、Mi、Sol三音列为主。从乐句的基本旋律可以看出,A段两个小节为一个乐句,上半句从Mi起音下行三度跳进后转回Mi音,而后半句则从Do起音上行三度跳进后转回Do音,两句形成了旋律走向上的对比,B段则以Mi为中心音下行级进到Re或上行跳进到Sol推进旋律。

从织体上看,这段《嘎祭》是属于主调型的织体结构,上方声部为富有伴奏含义的持续性固定音型,下方为主要旋律声部。上方声部并不具有和声性质,只是起到烘托和陪衬的作用。

从乐曲的节奏节拍来看,这首《嘎祭》为规整的4/4节奏,但在B段的葫芦笙独奏段落中,其重音却十分值得注意,笔者以演奏者双脚跺地的动作作为乐曲重音的标准进行标记,配合舞蹈动作可以看出,B段的前两个小节即13、14小节为演奏者集体向左或向右的倾倒跺地,这两个小节的每一拍都标注为重音,第21、22两小节的重音均不在正拍,这里是表演者转圈转向的舞蹈动作,表演者借助双脚跳起落地的跺脚动作完成身体的转向,第19、24两个小节则为转向动作完成后的踏步调整阶段,因此没有重音出现。

舞台场域下的《劳动舞》同样为两个声部,但落音与传统的民间场域略有不同。其旋律同样采用了ABA三段式的规整曲式,A段

(谱例8)

为单独的葫芦笙跳奏段落,旋律相对比较丰富多变。B段(谱例9)为女声伴奏的段落,每小节为一个乐句进行完全反复。

从调式上看,这段《劳动舞》的A段为Mi调式,以Do、Re、Mi、Sol四音列为主要音阶构成,旋律以级进为主,起伏变化不大。B段则为Sol调式,形成完整的Sol、La、 Do、Re、Mi五声音阶,整段为单乐句的完全重复,三度和四度的跳进居多,伴随有女声歌唱,所有的变化出现在舞蹈动作而非音乐旋律上。

从织体上看,这首乐曲和《嘎祭》相同,是主调型的织体结构,上方声部为富有伴奏含义的持续性固定音型,下方为主要旋律声部。

舞台场域中的另一首葫芦笙舞曲《对歌》在织体和节奏节拍上与《嘎祭》和《劳动舞》大致相同,都是二声部主调型的织体结构,以4/4为主。但其在曲式结构上做了很大的调整,为了增强舞台表演的效果,不仅采用了男女对唱的形式,葫芦笙单独跳奏的段落也大大减少。

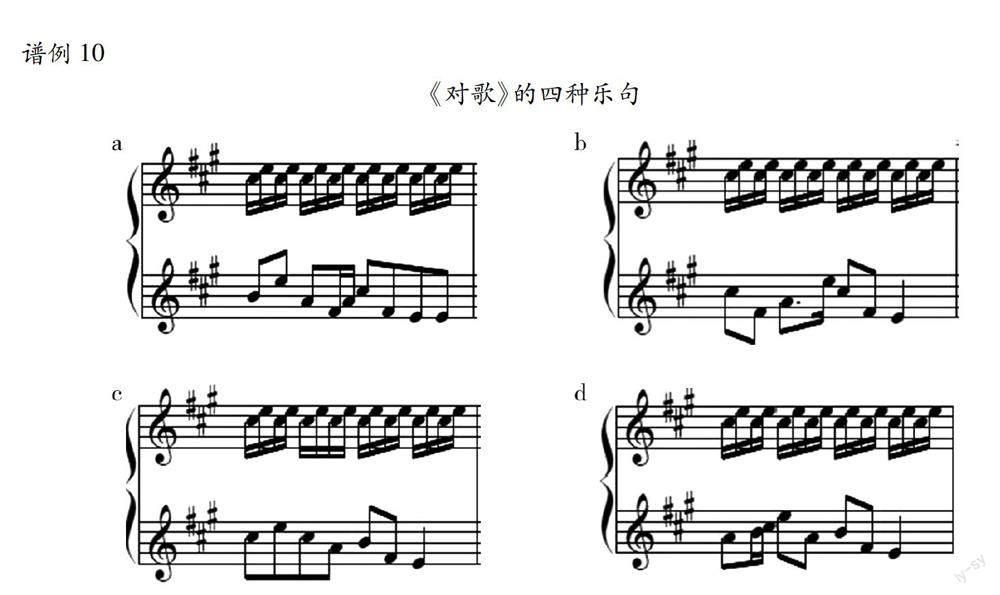

整首乐曲由四种乐句形式构成(谱例10)。

每一类乐句的落音均为Sol,除a类乐句外,其它乐句都以上行为旋律的起始走向,到达Sol音后下行跳进。a类乐句的旋律跳进幅度最大,多为纯五度下行或上行跳进,c类乐句的旋律进行相对平缓,以三度跳进为主。四类乐句都是以下行的La、Sol两个音作为结束音。分析乐曲中这几种乐句的排列情况,可以从曲式结构上看出乐曲《对歌》中“对”的意义(图1)。

通过上述对舞台场域中《嘎祭》《劳动舞》《对歌》三个乐曲的分析可以看出,舞台场域下的葫芦笙舞曲曲式结构更加规整,节奏节拍比较统一,以二声部主调型的织体进行为主,舞蹈动作更加紧凑,其与舞曲音乐的结合也相对紧密。

四、市场场域下的大众流行风格

随着澜沧县经济和社会生活的发展,其音乐文化也在发生着改变,很多专业的音乐工作者参与到当地的音乐生活中来,传统的葫芦笙舞曲常成为音乐创作者们的重要素材。新创作出来的葫芦笙舞曲被制作成音像制品,成为市场领域流通的商品。在这样的场域中,它呈现出更加新颖独特的形态。

笔者在《澜沧拉祜山乡——牡帕密帕》中找到了根据传统葫芦笙舞曲《对歌》改编的乐曲《笙歌踏舞》,这首乐曲经过了精心配器,全曲由电声乐伴奏,还有单独的鼓段作为连接段落间的过门,配合舞蹈舞步所产生的重音被鼓声代替,原先作为群体性舞蹈进行演奏的葫芦笙舞曲则由一支葫芦笙单独演奏录制。

这首乐曲虽然主要旋律声部落音为Dol,但其它小节末尾均落音为Sol,上方声部的落音也为Sol,整首乐曲还是以五声音阶为基础的Sol调式。整首乐曲从曲式结构上看分为旋律完全重复的三个段落,但作为伴奏的鼓节奏型有所变化,后两段一直重复出现打击乐节奏型(谱例11)。

从织体上看,这首二声部乐曲为和声性较强的主调型织体,上方声部仍旧为富有伴奏意义的固定音型,但节奏相对加快,Mi音成为前倚音被一带而过,主要强调十六分音符的Sol音。乐曲的引子和结尾部分则采用纯四度和纯五度的音程进行,造成了乐曲开头和结尾的悠扬飘逸之感,与中间部分轻快活跃的乐句形成对比。

从节奏节拍上看,全曲除了引子和结尾小节略微松散外,其它部分均为规整的4/4。打击乐伴奏在每一段都采用了固定的节奏型,没有复杂的变化,值得注意的是,乐曲的鼓点处通常会出现Re、Mi两音同时吹奏的情况,用以加强重音效果。

在《牡帕密帕》中还有一首《火塘边的卓巴》同样也使用了民间传统葫芦笙舞曲中的音乐元素。这首乐曲由两段旋律完全重复的乐段构成,其旋律元素应该是取自于澜沧县东回乡的《嘎祭》曲调(谱例12)。

这两段乐曲从织体上看都是二声部主调型的织体结构但《火塘边的卓巴》第3-6小节的音型更加密集,上方声部中Sol变成了十六分音符,Mi则成为了前倚音,每个乐句的结尾处旋律的走向也有了改动,由东回乡《嘎祭》中的Do-Sol-La变成了Sol-Do-La。

结 语

由以上对不同场域中葫芦笙舞曲音乐本体的分析可以看出,其音乐存在一些共同的模式特征,这主要体现在乐曲的调式、音阶构成、节奏节拍、织体、起音等方面。

在民间场域中的葫芦笙舞曲音乐,虽篇幅大大增加,旋律和节奏更多是为了配合舞蹈动作,但仍较多地保留了其传统的音乐模式,无论是调性还是织体上,都更接近传统的模式特征;在舞台场域的葫芦笙舞曲则在曲式结构、人员构成、表演程序等方面更加规整,为了追求舞台效果,加入更多戏剧化元素,程式性更强;音像制品中的葫芦笙舞曲则不仅在曲式结构和乐句构成上更加方正,還更多地吸收了跨文化的音乐元素,在发展中不断运用新的科技手段,制造出更符合当代听众审美的旋律和织体。

参考文献:

[1] 中国民族民间舞蹈集成编辑部.中国民族民间舞蹈集成[M].北京:中国ISBN中心出版,1999:1028.

[2] 杨民康.“减幅—增幅”与“模式—变体”——再论中国语境下的音乐文化本位模式分(上)[J].中国音乐学,2012(03):5-16.

(责任编辑:杨 飞 涂 艳)

Spatio-temporal Field and Morphological Characteristics of Hulusheng Musical Dance of Lahu Nationality: Na Groups Hulusheng Musical Dance of Lahu Nationality in Lancang Area

GAO Wen/Research Center of Minority Music Culture in South China, Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410081

,China

Abstract:

Hulusheng musical dance is the most important folk music form of Lahu people in Lancang area. The Hulusheng dance of the Lahu nationality now has three fields: folk, stage and market. The traditional Hulusheng dance music can be roughly divided into two categories: one is used for more collective festivals, and the other is used for blind dates with strong privacy. Although the length of Hulusheng dance music in the folk field has been greatly increased, the melody and rhythm are more to match the dance movements, and are closer to the traditional characteristics in terms of tonality and texture. Hulusheng dance music in the arena is more fixed in terms of musical structure, personnel composition, and performance procedures. In order to pursue the stage effect, more dramatic elements are added, which is more stylized. And Hulusheng dance music in audiovisual products on the market is not only more regular in musical structure and lyrical composition, but also absorbs more cross-cultural music elements, and constantly employs new scientific and technological means to create melodies and textures that are more in line with the aesthetics of contemporary audiences.

Key words:Lahu nationality; Hulusing musical dance music; folk field; stage field; market field; pattern; pattern variants

作者简介:

高 雯,湖南师范大學“中国南方少数民族音乐文化研究中心”特聘研究员,研究方向:民族音乐学。