论甲骨文“生月”“生某月”是商代的一种月相名

2023-05-30王晓鹏

关键词:商代;甲骨文;生月;生某月;月相名

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2023.02.008

关于周代月相名及其纪时形式方面的材料,古代典籍记载和训诂解释颇为丰富,历来学者对此十分重视。20世纪以降,中国现代考古学形成并迅速发展,考古出土、新发现了大量两周青铜器,古文字和青铜器铭文的研究有了较大发展;同时,历史年代学和现代天文学的理论方法和技术也在日益更新。在以往研究基础上,许多学者将新发现材料与古代文献相结合,对照、考订与补证,并将新的理论方法和技术应用于周代月相名及其纪时研究中,取得了丰硕成果,使这一古老课题有了突破性的进展。相比之下,尽管殷墟甲骨文自19世纪末发现以来研究成果令人瞩目,但是,在关于商代是否存在月相名以及所涉及纪时形式等方面,却较少有学者问津,这显然是商代史研究中的薄弱环节。而商代是否存在月相名的问题是极其重要的,探究此问题对于商代史研究无疑具有重大意义,是深入研究商代纪时、历法、年代学和商代文化现象的一个关键点。殷商甲骨卜辞中有“生月”“生某月”之称,且用于纪时,很可能与月相名有关,可成为探究商代月相名问题的一个重要突破口。

一、旧释诸说

殷商甲骨卜辞常见“生月”和“生某月”之语,研究者释说不一。“生月”,起初王国维读为“之月”,并释“犹言是月”。当时也有学者将“生月”之“生”误释为“之”,读“生月”为“之月”。此释曾被早期甲骨文研究者所接受。陈梦家纠正了王国维等释“之月”“是月”之误,释“生月”为“下月”,后来学者多从其说,并将此释义延伸,认为“生”有“来”义,如徐中舒主编的《甲骨文字典》认为:“生月,即下月之义,与兹月对言,生几月犹来几月。”但李孝定《甲骨文字集释》指出其不足,认识到“生月”释“来月”是不可取的:“训生为来,后世文献中无用此义者,其说亦未足以厌人意也。”赵诚则认为“生月”表未来时,但确切意思不清楚,同时指出将“生月”释为“下一月”证据不足,尚不能作定论。后来他又在《甲骨文字补释》中将“生月”释为“本月”。蔡哲茂《卜辞生字再探》一文综理前释诸说,认为“生月”应表示“来月”,并据古人有关月亮盈亏、死生的观念补充陈氏等以“生月”训“下一月”、训“来月”的理由。蔡先生注意到古代文献所载月亮盈亏、死生观念与卜辞“生月”的关联,“生月”是月光再生的一个月。这显然较以往研究更深入了一层。常玉芝赞同此说,且认为殷人靠观察月相确定月首、月长,以月光生出之日,即新月初见之日为一个月的开始。这一观点对于商代历法研究和探讨纪月、月相问题具有重要意义。

通观各家释说,大致分为两类:一是训“来”“下一(个)”;一是训“之/兹(是)”或“本”。此外还有诸多相关释论(不一一备举),观点大致属于这两大类,只是具体解释有所不同。

近二十多年来,关于“生月”“生某月”研究,正式出版刊布的研究成果,主要有邓飞的《商代甲金文时间范畴研究》涉及“生月”“生某月”的格式,其“生”的含义仍从前说释“来”,并无新释。偶有学者提出“生月”“生某月”属商代月相,但其释论甚为不足,未能令人信服。除此之外,一直未有更具价值或令人信服的释说产生。然而,遍查甲骨卜辞中“生”“生月”“生某月”用法,可知无论是将此“生”释“来”“下一个”,还是释“兹(是)”“本”,均不能通彻各条卜辞句义,仍有疑惑、不妥之处。

甲骨文“生月”“生某月”至今也未能得出合理、有可信依据的解释。而此语在卜辞中频繁出现,正确理解其时间含义和用法至关重要,这是进一步探究殷商的纪时体系和文化现象的一个重要问题。在全面考察、分析卜辞“生月”“生某月”用法和相关文献材料的基础上,本文提出新释,以期学界同仁指正。

二、“生”无“今”“来”之义

在甲骨卜辞中,“生”直接与时间名词“月”或“某月”组合时,其义与“今”“来”有别。

“今”“來”与时间名词组合,起限定、修饰时间名词的作用。“今”可与“月”或“某月”组成“今月”“今某月”格式 。“来”与“月”也可组成“来月”格式,不过“来月”在目前已发现甲骨文中出现很少,而多见于先秦传世文献。“今”“来”也可与时间名词“日”组合,构成“今日”“今日+干支”格式 ,“来日”“来日+干支”“来+干支”格式。例如:

(1)甲辰卜,亘贞:今三月光乎(呼)来。(《合集》94)

(2)乙未卜:王入今月。(《合集》20038)

(3)贞:今日壬申其雨。之日允雨。(《合集》12939正)

(4)□子卜……母……来四月。(《合集》21093)

(5)乙未卜,争贞:来辛亥雈匚于且(祖)辛。(《合集》190)

(6)于来日丁亥又(侑)岁伊……(《合集》32795)

“今”又可用于“今夕”,如典宾卜辞《合集》3297反有“今夕其雨,翌辛[丑]不[雨]。”出组卜辞《合集》24769有“今夕雨,至于戊戌雨。戊戌允夕雨。”

“今”还可与“春”“秋”“岁”“旬”直接组合,表示此、今时。“来”也可与“春”“秋”“岁”直接组合,表示“下一个”或“将来”的意思。此外,“今”“来”二词可一起与时间词“岁”组合,如“今来岁受年。”(《合集》9653正、9655)“今来岁我不其受年?”(《合集》9654)等例,“今来岁”是今岁和来岁的省称,表示“今岁和来岁(都)……”。“今”“来”一起与干支日组合,如“今来乙酉”(《合集》4917),是今乙酉来乙酉的省称,表示“今乙酉和来乙酉(都)……”,其格式为“今来干支1”。但卜辞从无“今干支1来干支2”一类说法,此为语病。

除“今”“来”之外,还有“兹”用于“月”前,表示此月、本月,如无名组卜辞《屯南》345“兹月”。“兹”也用于“夕”前,表示此夕,无名组卜辞《屯南》2300、黄组卜辞《合集》38165有“兹夕”。

再看“生”。“生”直接与时间名词组合时,专用于“月”或“某月”前,即“生月”或“生某月”,而无“生+日”和“生+干支日”的直接组合用法,也不用于“春”“秋”“岁”“旬”“翌”等时间名词前。卜辞仅见“生今日”一例,但其句残缺,难以判断“生”的确切用法——此例“生”,即使表示时间用法,也并不与“日”直接连接,则“生今日”组合更说明其既无“来”义,也无“今”义。显然,“生”与时间词语组合,其用法与表示时间的“来”“今”一类词明显不同。

卜辞中有“今”与“生月”“生某月”组合之例。如师宾间卜辞“今生一月”(《合集》6673)、典宾卜辞“今生三月”(《合集》5845)和“今生月”(《合集》15240),这几例骨片有残断或磨泐不清,仅见单句或些许只言片语,尚不能明确其中“生”字是否表示“来”义。而以下卜辞中“生”是否表示“来”义是可以分析出来的:

卜辞中亦有“来”与“生某月”组合,《合集》11562正“贞:来生二月……今……”,但因骨片残缺,辞句不全,故有他释,然则,即使该辞不释为“来生二月”,根据殷商卜辞中“生”专用于时间名词“月”前而不用于“春”“秋”“岁”“旬”“翌”前,其意思和用法显然不同于“今”和“来”。可推断出卜辞“生月”“生某月”之称是具有特定时间涵义的一种专门用法。

从“今”“来”与“生月”“生某月”组合之例来看,此“生”字既无“今”“兹”“本”之义,也不宜释为“来”。甲骨卜辞中时间名词“月”前“生”的用法和意思有别于“今”“来”,并无“本/兹”“来”(下一个)之义。同时,在古代典籍文献语言及字书、韵书中,“生”均无表示“今”“本/兹”或“来”的含义和用法。

通观殷商甲骨卜辞,“生”与“数字+月”组合涉及纪月,每个月份均有“生月”——换言之“生月”“生某月”与每月都密切相关,必有其特定含义,应当就是商代的一种月相名称。下面具体探讨这一问题。

三、商代月相名问题与“生月”含义

(一)月相名于传世文献和西周金文习见,如“初吉”“哉生霸”“既望”“旁死霸”“既死霸”“朏”等。据传世文献、金文和周原甲骨文资料,现已见西周月相名有9种。“某月(月份数)+某月相名+干支日辰”组合,是西周至春秋时期的主要纪时格式,也是周人特有的纪时方式,自成体系。

春秋至战国时期推步历法形成,这种月份、干支日辰与月相名紧密结合的纪时形式已显多余,逐渐淡出纪时体系。但是,这些月相名并未从历史视野中消失,有的作为月相词语遗存后世,有的在后世的纪时中仍然被沿用。而关于月相名内容和解释则常见于古代文献的记载和训诂材料中。

(二)由于传世文献和金文明确记载有周代月相名(或月相词语)及其与干支日辰结合的纪时形式,因此,历来学者一直注重考论和解释周代月相名问题,而很少探查商代是否有月相名。那么,殷商王朝是否已有月相名呢?

周原甲骨卜辞与殷商甲骨卜辞在字体、用语、行款、钻凿形态等方面有明显区别,显示出周族卜辞的特色。2月相名“既吉”“既魄”“既死□(魄)”未见于殷商卜辞和商代金文,而与西周金文、典籍文献中的月相名相吻合,可见在商末或殷周之际周族已经形成了自己的月相名体系。

周初青铜器铭文中出现一些月相名:如西周早期前段成王世的保尊铭(《集成》6003)、保卣铭(《集成》5415)有“在二月既望”,西周早期前段的师卫壶铭(《铭图》12403)有“唯九月既生霸”, “既望”和“既生霸”均与月份数组合为纪时格式。由于目前发现的周初武王世器铭极少,尚未见其铭文记有月相名的纪时格式。但在西周早期前段器铭中,确实有月相名用于纪时,现已发现的康王世的器铭数量多于武王、成王时期,而用于纪时的月相名随之增多,有“初吉”“月吉”“既望”“生霸”“既生霸”“既死霸”等。对于周初器铭来说,考察月相名的出现及其纪时形式无疑受到了器铭发现、出土等情况的限制,但不能因此否定武王、成王时期已使用多种月相名的可能性。从周原甲骨卜辞来看,文王至成王时期显然确已使用了多种月相名。

另外《易》爻辞中亦有月相名,如《易·小畜》爻辞有“月几望”一语,显然指月相。以往许多学者认为《易》经爻辞大约产生于商末,是周族筮卦产物,这是可信的。

结合周原甲骨卜辞来看,有些月相名最迟至商代末期已经出現,亦即商末时期的周族方国已经使用多种月相名。很难想象这些月相名是西周初年突然创制的,这是不合常理的,其形成应该有一个较长的过程。

(三)从上古文献记载看,华夏先民很早已采用观象授时制历。《尚书·尧典》曰:“历象日月星辰,敬授人(民) 时。”又曰:“期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁。”尽管《尧典》内容掺杂后世追记和改动成分,但所谓“历象日月星辰,敬授民时”和以闰月定时成岁(按:西周以前尚无四季之称),仍然可信。华夏先民通过观察日月星辰的运行、位置和天象变化而制历,殷商时期还处于观象授时的历史阶段。张培瑜等学者据甲骨卜辞、金文和古文献资料证明了殷商历法的月确是太阴月(按月相周期确定的月),月的长度是根据观察月相的循环周期定出来的。常玉芝详查卜辞资料也认为,殷历是以太阴纪月、太阳纪年的阴阳合历,是依靠观察天象制定的不精确的阴阳历。这种阴阳合历,以太阴纪月则需要通过置闰月调整岁时和节气,殷商甲骨卜辞中有“十三月”“十四月”,显然采取了年终置闰。不仅如此,以太阴纪月还意味着需要观察月相变化以确定月数周期,并结合月相变化而定历日。

冯时通过对偃师二里头考古材料分析,论证夏商时代阴阳合历的可能性,据考古发现而为《尧典》涉及的古历体系提供了印证材料;同时,又从考古学角度揭示了《尧典》古历体系与甲骨文所反映的商代晚期历法系统之间明显存在某种继承关系。总体来看,古代的阴阳合历是一种以朔望月与太阳年并行为基础的历法,虽然殷商王朝行使的是尚不精确的阴阳合历,但其以太阴纪月必然是观察月相变化周期的结果。换言之,殷商时期以太阴纪月不可能不注意观察月相变化,亦不可能忽视每月份中月相与日序的关系。月相观念很早已形成,与之相应,也应该有一定的月相名称较早产生。

《尚书·太甲》曰:“惟三祀,十有二月朔。”其中“朔”为月相名,传世《尚书》遗存商代各篇被后世言辞、词语篡改,或为后世追述,故其所记商代太甲时称月相“朔”是不可信的。薮内清、张培瑜、常玉芝等学者否定了董作宾关于殷历之月以朔日为首的观点,而认为殷历以新月初见(朏)为月首。张培瑜将甲骨文、金文与《诗·小雅·十月之交》《尚书·召诰》等资料对照,证明了至少在周初还是以新月初见(“朏”)作为月首的,殷商取朔为月首的情况是不可能的。他说,由于当时无法观测或推步朔日,因此殷商历月是实际观测月亮确定的,月首以“朏”始,因为新月是可以直接观测的。常玉芝据古文献资料和考古证据也认为,殷商时期殷人尚不能观测到“朔”,仍不能推算出朔日,其历月以新月初见为月首。

殷商甲骨文和金文中均未见与西周那种“某月+某月相名+干支日辰”完全一样的纪时格式,一方面,大概由于殷商对月相的观测和划分较为粗略,不及后来西周那样精细,另一方面,在月相名称和纪时形式方面,殷商与周族虽然有一定相同之处,但也存在许多差异。换言之,学术界通常熟知的西周月相名,在殷商时代多数尚未产生,有的名称即使已产生,或未用于纪时,或不同于西周的月相名。

“某月+某月相名”和“[唯][王某年]某月+某月相名+干支日辰”是西周的主要纪时形式,其月相名称自成体系。而在殷商晚期,周族已将月相名用于纪时,周是商朝的一个方国,两者文化习俗既有区别又有交往、联系,虽然在月相名的使用、纪时方面存在一定差别,但对于月相的称名应该也有某些相似之处——或者说,商朝已使用了一定的月相名,只是与周族月相名体系并不完全相同,且在紀时格式上亦有差别。

四、卜辞的用法与传世文献的印证

(一)现在进一步来分析“生月”“生某月”。

据殷商甲骨卜辞看,“生”不用于“春”“秋”“岁”

“旬”以及干支日等时间名词前,也不直接与“日”

组合,而仅与时间名词“月”组合,形成“生月”“生月+干支日”和“生某月”(生+数字+月)3种格式:

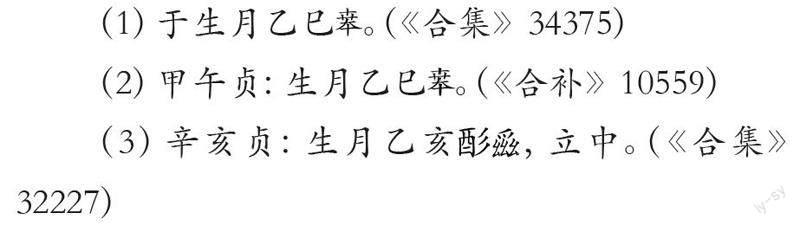

1.“生月”式,如:

(1)癸酉卜,亘贞:生月多雨。(《合集》8648正)

(2)辛巳卜:叀生月伐尸方。八月。(《合集》33038)

(7)癸丑卜:生月毓。(《合补》6860)

“生月”时常写作合文,见《合集》20074、33038、33068、33916、34120、34489、41302等辞,又有析书。卜辞中纪时月份“数字+月”也常作合文,与析书并存。甲骨文合文由两字或三字刻写在一起,在行款上只占一个字的位置,1而非单字(合体字),这是一种以文字组合刻写形式表示的固定词语用法,通常用来表示特定称名的词以及习语、某些词语的固定组合关系,如先公、先王称谓、人名、地名、某月份、数量和单位等,卜辞中合文或与析书形式并存。显然,卜辞中“生月”合文表示一种时间的固定用法。

又如,前举《合集》21729一组卜辞有“今生月”,从各辞句中癸卯日与甲辰日均在同年七月的日期关系,可分析出此“今生月”也应在此七月之中,即属于此七月中某种性质的日期,而且称“生月”应与“月”的某种性质密切相关。

2.“生月+干支日”式:

很明显,“生月+干支日”是一种表示时间的组合格式,用于纪日,与西周早期金文“[唯]某月+某月相名+干支日”格式中的“某月相名+干支日”组合结构相近,但西周时期各类文献不见“生月”“生某月”之称,却有月相名“生霸”(如西周早期荣仲鼎铭有“生霸吉庚寅”2)。“生月+干支日”与“某月相名+干支日”近似,“生月”与“生霸”近似,“生月”应该就是殷商使用的一种月相名,此“生”字与月相名“生霸”之“生”同义。

3.“生某月”(生+数字+月)式,如:

(1)癸未卜,争贞:生一月帝其弘令雷。(《合集》14128正)

(2)庚寅卜:今生一月方其亦有告。(《合集》6673)

(5)妇好不[于]生四月娩。(《合集》13947正)

(6)贞:生五月?至。(《合集》10613正)

(8)戊寅卜,争贞:王于生七月入于商。(《合集》1666)

(12)壬寅卜:生十月雨。(《合集》6719)

(13)戊[戌卜],王贞:生十一月帝雨。二旬?六日……(《合集》21081)

(14)……生十二月……(《合补》13218)

(15)癸酉卜,亘贞:生十三月妇好来。(《合集》2653)

卜辞中“生+数字+月”组合格式固定,“生”在一月至十三月前均有出现(例(14)为残片,但仍可辨明“生十二月”)。这种现象,一方面表明“生月”之称并非某一月的专名(即月名),另一方面说明此“生”与每个月份均有直接的、密不可分的关系——为何有这种现象?卜辞“生+数字+月”组合格式与西周“某月(数字+月)+某月相名”组合形式颇为近似,同时,结合“生月”固定用法和“生月+干支日”纪时格式来看,“生月”和“生某月”显然与一种月相有关,其用意只能从月相名与每月份的关系中得到解释。

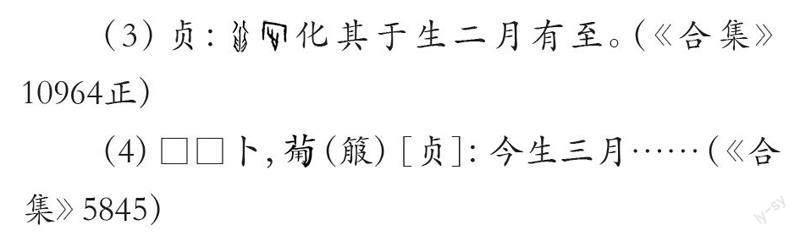

另外,甲骨卜辞还有疑似“月生”之称:

图一: 《合补》9759,《怀特》S0770

图二:《合集》17055正,《合集》17056,《合集》17057

表一: “黽”字、偏旁“黽”的古文字字形沿革

“月死黽(冥)”是月光消失、死卻状态,虽然殷人尚不能观测或推步朔日,但是,通过直观地观测月相是可以看到“月死冥”状态的。“月死冥”之后数日,当又见新月始生,殷人将其定为一个月的开始。商代对于月相阶段划分较为粗略,只是一个大致状况而已。

(三)进一步考察,殷商甲骨卜辞中的“生月”“生某月”“(某)月死冥”,以及疑似“月生”之称,与古代文献中“月生”“生月”“月死”“死月”等词语相吻合。

《黄帝内经·素问》之《刺腰痛篇》有“以月生死为痏数”唐代王冰补注曰:“以月生死为瘠数者,月初向圆为月生,月半向空为月死,死月刺少,生月刺多。”古人尚不知日月天体运行为宇宙物理的自然规律,而将月光盈亏变化看作月有生死,似生命之生死一般,此种观念自古有之,月光盈亏变化习称“月生”“月死”。战国时期的《鹖冠子·王缺》云:“月信生信死,终则有始。”又《孙子·虚实篇》谓:“日有长短,月有生死。”此语又见出土文献《银雀山汉墓竹简一》67:“……日有短长,月有死生。”马王堆汉墓出土帛书《黄帝四经·经法》亦有:“月信生信死,进退有常,数之稽也。”古代文献记载月光盈亏的“月生”“月死”现象,即指月相变化。例如《礼记·礼运》云:“和而后月生也,是以三五而盈,三五而阙。”“生月”或“月生”概念则多见于古代的律历和训诂中。《汉书·律历志》:“所谓阳历者,先朔月生;阴历者,朔而后月乃生。”《释名·释天》:“朔,苏也,月死复苏生也。”等等,均为其例。

另,前举医书典籍《黄帝内经·素问》提到“以月生死为痏数”以及王冰所注“月初向圆为月生,月半向空为月死,死月刺少,生月刺多。”其中“月生”是指某一月内月初向圆的月相时段,即“生月”;“月死”是月半向空的月相时段,即“死月”。这表明了古人认知中所谓“月生”“月死”的变化观念其实也就是一种月相变化观念,并将月相称之为“生月”“死月”。

“生月”和“死月”之称以及月有生死的观念一直延续于后世,例如,唐代《开元占经》引《荆州占》云:“月升(生)七日而弦。”南宋杨万里《诚斋集》云:“月迫而并焉则月之光不胜日,是以魄而缺乌有所谓死月。”明代徐光启等撰《新法筭书》学筭小辨记有:“(月)转西驰两道违行,是生月孛。孛者,悖也,月转至是则违。”明代陈言所著《杨敬斋针灸全书》讲到中医针灸时仍承袭古法“以月生死为期”,并云:“……月望巳前谓之生,月望巳后谓之死……”其所言月初生至月望巳前(月望之日夜半巳时前)为月之“生”,月望巳后(月望日夜半巳时以后)至月晦之日为月死。古人将月光盈虧变化看作月有生死,这是一种普遍的观念,并以月生、月死为月相变化之称,即“生月”和“死月”,殷商时代观念亦唯如此。

(四)殷商时代应该已有月相观念,已发现的殷商甲骨卜辞中有“?”(霸)字,其造字本义为月相之魄。商代虽有表示月相的“?”(霸)字,但或是由于其确未用于纪时形式,或是由于受出土甲骨文、金文材料等内容限制,因而尚未见“?”(霸)的纪时用法。此外,殷商卜辞也未见“初吉”“生霸(魄)”“望”一类月相词语。值得注意的是,卜辞中出现的“生月”与西周月相名“生霸”颇为近似,又与《尚书·武成》中“哉生明”之“生明”极其相近,此“生”字应该与月相名“生霸”和“生明”之“生”同义。另《古文苑》中班婕妤《捣素赋》有“皎若明魄之生崖”章樵注曰:“明魄,月也。”可见汉代人有时也将“月”称“明魄”,故“生月”也应有“生明”或“生魄”之义。

约晚商或商周之际,周族已有“初吉”“生霸(魄)”“死霸(魄)”“既望”等多个月相名称,形成了周族的月相名体系,而与殷商相区别。至西周时期,纪时方式是月份与月相名、干支日辰的结合,以观测月相为基础,按月光的盈亏,即“生霸(魄)”“死霸(魄)”“望”等情况,将每月精细划为几段,形成“初吉”“朏”“既生霸”“旁生霸”“哉生霸”“既望”“既死霸”“旁死霸”等月相名称。传世文献和金文所见周代月相名是与月份、干支日辰紧密结合在一起的,形成了系统的纪时形式,也就是说月相名主要是作为纪时格式的一项要素出现的,其文献记载相当明确,而且传世典籍和训诂材料对此也有诸多解释和研究。所以,历代学者对月相名的认知,主要来自周代月相名体系以及古文献、后世训诂资料对其记载和解释。

至于商代曾使用过的月相名称,与周代月相名虽有部分相似处,两者体系却不同。商代使用的月相名至西周时期有些被废弃,但从客观上来看,其名称或词语在周秦及以后时期并未完全消失,而是部分地遗存于后世文献中,如前举《黄帝内经·素问》《汉书·律历志》《释名》等即是。不过,这些文献中关于月相生死的词语“生月”“月生”“月死”等,仅见表示月相变化现象,未见其用于纪时的记载;同时,更由于古文献未见记载、释论商代月相名一类的内容,且商代金文中亦未见月相名;再者,商代月相名与周代月相名及其纪时形式是不同的体系。由于这些情况,人们受到典籍记载、训诂解释以及认知习惯、传统思路等因素的影响,通常不会着意探究商代纪时月相名问题。殷商甲骨卜辞所见“生月”“月生”“月死黽(冥)”正与传世文献相合,特别是卜辞中“生月”“生某月”用于纪时形式,显然是商代的一种月相名。总之,传世文献中的“生月”“死月”等词语显现出商代月相名称遗存于后世的一些痕迹。

以上释论了甲骨卜辞中“生月”“生某月”是商代的一种月相名。下面进一步讨论月相名“生月”“生某月”涉及的主要问题。

五、月相名“生月”“生某月”用法涉及的主要问题

商代月相名“生月”“生某月”表示每月中的日期,涉及两个方面的主要问题:一是“生月”“生某月”作为一种月相名称有何特性,“生月”与“生某月”之称的关系如何,以及“生月”“生某月”与“月生”的不同之处;二是殷商卜辞中“生月”“生某月”所表示的日期,是每月中的定点日期还是多日时段。

(一)“生某月”(“生+数字+月”式)与“生月”之称的使用特性,以及两者的关系,可以从同版、同组甲骨卜辞和内容相近的卜辞中进行分析:

(1) a.贞:帝其及今十三月令雷。

b.帝其于生一月令雷。(《合集》14127正)

这组卜辞贞问帝是今十三月“令雷”抑或是生一月“令雷”。虽然是选贞卜辞,但可以分析其中的时间关系:生一月紧接于十三月结束之后,“于生一月”与其衔接的具体月份数“及今十三月”相对而称,即使不出现干支日,而前后两月份衔接也可表明月份间的日期关系——“生一月”应是十三月结束后至一月月魄(光)渐生向圆的日期。

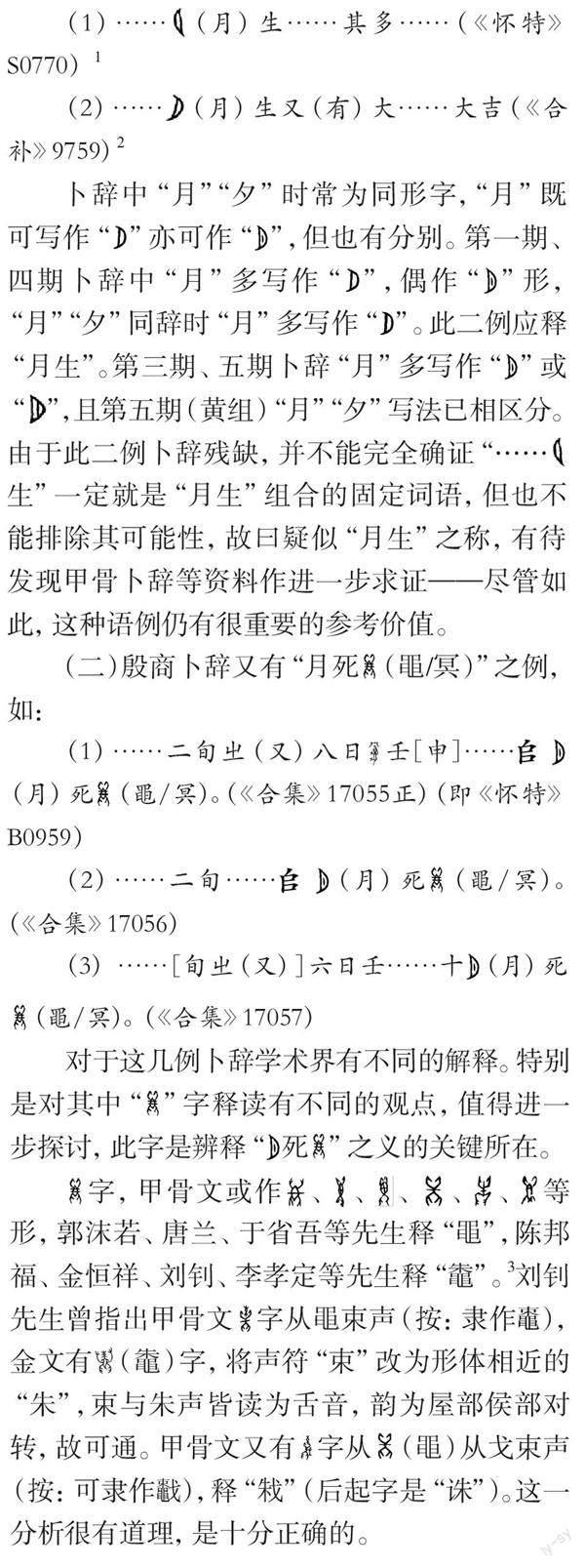

(2)辛巳卜:叀生九月伐方。八月。(《合补》10524)

图三:《合补》10524, 《合集》33038

此为师类卜辞,记录了在八月辛巳日卜问生九月伐方之事,“生九月”与“八月”相对而称,是八月结束后紧接进入九月的日期,可知是月相魄生向圆之时,故称“生九月”。与之内容颇为近似的师历间类卜辞《合集》33038:

(3)辛巳卜:叀生月伐尸方。八月。

此“生月”应即“生九月”。例(2)“生九月”与例(3)“生月”两者月相日期都在九月,有义同之处,只是用法上略有所分别——“生九月”侧重标出该生月的月份数,而“生月”则对此并不强调。

“生某月”(或“今生某月”)与某一具体月份数相对而称,特别是在同组卜辞中还有“生某月”与某具体月份数是同月份的情况,通过分析两者关系可以看出“生某月”是这一月份(同月份)中的日期。例如,师历间类卜辞《合集》33069:

在丁酉日卜问“今生十月”之事,其后第二日为己亥日,卜问则称“今十月”,相隔一日在十月称均“今”,“今生十月”仍属“今十月”。可见,“今生十月”与“今十月”在同一个十月,只是“今生十月”侧重生月日期而特称“今生十月”,是该十月前段的特定日期,即十月月相魄生向圆的日期。

师类小字卜辞《合集》20797为同版一组,占卜的是同一件事:

(5)a.戊午[卜],贞:子……子不……一月。

b.生一月不。

该组卜辞的两句卜问均在一月份,从中可以看出“一月”与“生一月”的关系。b辞称用“生一月”,指的是一月份的生月时间,既可明确是具体月份“一月”,又能明确是该月份中的生月时期。“生某月”与同组卜辞中出现的月份数还有隔月的情况,如典宾卜辞《合集》4070正:

a辞的丁丑日在六月,b辞的丙辰日距丁丑日有39天,那么丙辰日应在七月,可以看出干支日序所在月份与“生八月”的关系。这组卜辞出现纪时隔月的情况,则生月更需要用“生+数字+月”格式表示,用以指明此生月所在的确切月份,即在八月,而不是在七月。

从分析甲骨卜辞可知,所谓“生某月”当指具体某一月份中月光初生向月圆的月相日期,侧重于确定生月所在的具体月份数。由此,卜辞中所见一年各月份均有“生某月”之称便不难理解。“生某月”之称与占卜时所在月份的关系有3种情况:一是在同一月份;二是在不同的月份,生某月在进行占卜之月的下一月;三是在不同月份,生某月不在进行占卜之月的下一月,而是隔一月或数月。

而“生月”,既可与某一具体月份数相对而称,也可用于不出现月份数时,并不侧重具体月份数。“生月”用于不出现具体月份数的卜辞中时,从各干支日的间隔日期可分析出“生月”在某月中的日期。例如,师类小字卜辞《合集》20470:

(7)丙午卜,其生(月)雨。癸丑允雨。

此句所在的一组卜辞中未出现具体月份数,称“生月”是对于丙午日所在月份而言的。该卜辞虽未出现月份数,但从干支日的间隔日期长短看,丙午至癸丑间隔7天。丙午日应为某月下旬之日,其后7天癸丑日即在“生月”,是某月结束紧接其后月份上旬的日期,也就是月光渐生的日期。“生月”还可与“今月”对举出现,例如,师历间类卜辞《合集》20038:

(8)a.乙未卜:王入今月。

b.乙未卜:王于生月入。

又如《花东》159:

“今月六日”后二字残缺不清,该卜辞所记为癸未日卜问之事,癸未日在“今月”,其第六日之后则进入“生月”,癸未日应是“今月”下旬某日。

从月相名称的使用特性来看,“生月”具有泛称的性质,用于泛指某月月魄渐生向圆的日期,而且“生月”可与“今月”对称。显然,称“生月”用于表示占卜时所在月份下一月的生月,不用于上述隔月的情况,亦即占卜相邻月份之事,在相邻月份关系明确的情况下使用“生月”。“生某月”(生+数字+月)则强调某一具体月份数的生月日期,既可用于当月和邻月,也可用于隔月,特别是同组卜辞中,占卜隔月的生月之事,则要用“生某月”指明生月所在的确切月份。

辨明“生月”“生某月”之称的月相含义及其使用特性,对于确定同组卜辞中月份间的关系是至关重要的。值得注意的是,当一组卜辞中出现“今生月”或“今生某月”时,而这组卜辞中又出现某月份(“数字+月”或“今+数字+某月”),那么基于对“生月”“生某月”的月相含义、特性的认识,可以判断此月份与“今生月”(或“今生某月”)在同一月。此外,认识到“生月”“生某月”的月相含义和特性,还有助于还原残缺的卜辞内容。例如,断片残缺的一组典宾卜辞《合集》13740:

该组卜辞中,a 辞句在“今生”与“月”之间有断片残缺。f 辞记为“五月”,“卜”前的干支日期虽残缺不清,但从各辞句义关系看,丙辰日、戊午日相隔二日,f 辞与丙辰日、戊午日所卜之事联系紧密,所卜为同一组事,其占卜日期与丙辰日、戊午日應该相距很近,当均在五月。据生月的月相含义和干支日序关系,今生月应当在此五月之中,则“今生□月”可补释为“今生[五]月”。“今生[五]月”与前举《合集》33069辞“今生十月”相类。

以上辨析了“生月”与“生某月”含义、用法的差别。另外,需要注意的是月相名“生月”“生某月”的含义、用法与“月生”并不相同:卜辞中的“生月”“生某月”表示某月中月魄渐生向圆日期的时间概念,均为偏正结构的词,并用于纪时;而“月生”虽然是用作月相名称的词语,但只表示月魄生出的现象(一种月相),未见其用于纪时,如前举传世文献中所说“月生”一语表达的即是月魄生出的现象,是主谓结构的动词性词组。故月相名“生月”“生某月”的含义、用法并不等同于“月生”一语。

(二)“生月”“生某月”表示的月相日期问题。在殷商时代,“生月”“生某月”这种月相名称所表示的月相时间是怎样的?究竟是某月月光初生向月圆的多日时段,还是这段日期间固定的某一天?若要認清这一问题,需要考察、辨析某生月所涉及的前后日序关系,以及某生月与其衔接月份之间的日期情况,且应将这两方面结合起来进行考察。

首先,观察卜辞中“生月”后系某一干支日的情况,如:

(3)丙午卜,其生(月)雨。癸丑允雨。(《合集》20470)

表二: 甲骨卜辞中月相名称“生月”“生某月”及相关词语的使用功能和特性

这种情况类似西周“某月+某月相名+干支日”格式。殷商卜辞则多见“某月+干支日”格式,观察如下卜辞:

(4)壬辰卜,五月癸巳雨,乙巳亦雨。(《合集》20943)

此例与上举例(3)同是师类小字卜辞,“五月癸巳……乙巳……”均指五月中的某一日,这与“生月……癸丑”指生月中的某一日是一个道理。例(3)是说在丙午日贞卜生月会下雨,癸丑这日果真有雨。此例卜问的是生月下雨,而与之对应的验辞是癸丑这一日果真下雨,但并不意味着此生月仅指癸丑这一日,癸丑是生月中的一日,癸丑日下雨允验,也表明生月有雨是允验的,这并不矛盾。类似情况还有:

(1)辛酉卜:今二月雨。七日戊辰雨。(《合集》12509)

师历间卜辞《合集》12509辞,卜问今二月雨,第七日的戊辰这一天下雨,戊辰日是二月中的一日,此与癸丑日为生月中一日的道理相同。师历间卜辞《合集》20514辞“二月丙子”则是月份系干支日格式。

分析同一组卜辞中生月与相关各日的关系可以看出,“生月”显然并非仅指某一固定之日。例如,《合补》10559(即《怀特》1575)的一组卜辞:

图四:《合集》20470 , 《合补》10559

此例甲午日至辛丑日8天,月相变化阶段7、8天,从月望之日时经8天,又为下一月的新月出现,辛丑日至乙巳日5天,月相已生魄。此甲午日至辛丑日相隔8天,甲午日至乙巳日相隔11天,甲午日应在此“生月”之前月的下旬,与辛丑日、乙巳日属于不同之月,故对于乙巳日所在之月称“生月”。而此辛丑日与乙巳日应在同一月,相对于上月甲午日来说是“生月”,故在辛丑日卜乙巳,不称“生月”。

据卜辞中各干支日之间的周期关系,可知“生月”是每月月生明魄之日期,同时辛丑日与乙巳日皆在此“生月”之中,亦可知此“生月”月相并非仅指特定某一日,而是月中的多日时段。

其次,可以从各月份之间的关系分析“生某月”的日期情况。例如,卜辞中有“今某月”,又有“今+生某月”,两者所指时间有区别:

(1)今一月……(《合集》14132正)

(2)今生一月……(《合集》6673)

(3)生一月……(《合集》14128正)

辞例中虽然都是“一月”,其所指有区别。但是两者亦有共同之处:均以月份数纪时,“今一月”指现在(此)整个的一月份,而“今生一月”是此一月份月光初生至月望前的时段日期。

前文所举《合集》21729一组卜辞:a 辞癸卯日与 e 辞、f 辞的甲辰日都在七月,e 辞“今生月”称“今”必与该“七月”同月,两者相对而称均指月份时段,但其专称“今生月”,看来又与“七月”之称有分别。显然称“今生月”是指该七月中的“生月”时段日期。

再观察同组卜辞中“生月”与其衔接月份之间的日期情况:

(6)a.弗及今三月?(有)史(事)。

b.乙亥卜,生四月妹?(有)史(事)。

c.乙亥卜,?(有)史(事)。(《合集》20348)

例(4)“兹月至生月”与例(5)“及兹月”“于生月”的用法相类,表示在兹月、至于生月时段。而例(5)“兹月”和“生月”相对举而言,用法相同,“及兹月”泛指到这一月份的时段日期,“于生月”则泛指在下一月份“生月”的時段日期。类似情况如例(6)a 辞,从“今三月有事”来看,是指三月时段日期有事,b 辞“生四月妹有事”与其对举,“生四月”与“今三月”表示的日期均为多日时段。

从卜辞纪月时间关系来看,“生月”“生某月”应为某月份中的多日时段,即指每月月首之日新月初生向月圆的月相日期,“生月”与干支日结合时,则指“生月”这一时段中的某一日。

六、余论

商代月相名,除“生月”“生某月”之外还应该有其他,“月死冥”亦为月相之一,另外,殷商甲骨文中有“?”(霸)字,这说明商代人们对月霸(魄)有明确的认识。由于受发现材料所限,目前尚不能确定商代的其他月相名,需要发现更多材料,对商代月相名体系作深入考察和探究。

“生月”“生某月”是殷商卜辞中经常出现的一种月相名,对其使用情况可从两方面理解:

一方面,“生月”“生某月”表示特定的月相名称含义,而许多学者将其释为“来”义(下一个),究其原因在于:甲骨卜辞经常在某月占卜其来月的“生月”(或“生某月”)月相日期的某事情况,“生月”(或“生某月”)是指月光渐生的月相日期,从月份关系看,“生月”日期多为进行占卜之月的下一月(或来月),由于这种情况,“生月”很容易被理解为“来月”。由此可以解释为何“生月”“生某月”是一种月相名,却似乎有“下月”或“来月”的意思。

另一方面,商代应该还有其他月相名,但甲骨卜辞仅常见“生月”“生某月”,这与殷人尚白观念应该有关系,更与占卜、祭祀往往为重要之事有关。“生月”即月生白之相,亦即月魄。《尚书·康诰》陆德明释文引马云:“魄,朏也。谓月三日始生兆朏,名曰魄。”又《法言·五百》有“月未望则载魄于西”李轨注曰:“魄,光也。”按这种解释月魄即指月光。“魄”与“白”音义关系十分密切,月魄即月白,月有光亮的部分即是月白。《左传·昭公七年》云:“人生始化曰魄”孔颖达引据《孝经说》:“魄者,白也,白,明白。”《白虎通·情性》谓:“魄者,白也。”“魄”与“白”音近义通。自汉代以降,有些学者认为月魄指月望之后月缺无光之处,后持此说者不乏其人。然而从先秦文献“魄”字用法来看,其音义与“白”相通,“魄”指月之有光、月明有白的部位。

又《礼记·檀弓》谓:“殷人尚白。”《周礼·春官·司常》郑玄注:“白,殷之正色也。”殷人崇尚白色,以其为正色,祭祀、占卜以及重要象征物皆以白色为崇尚之色。殷人崇尚白色有种种表现。《礼记·明堂位》云:“殷之大白”,此谓殷人于旗帜崇尚白色;又云:“殷白牡”,此谓殷人于牺牲崇尚白色。另外,有的学者认为“殷人尚白”极可能是以白色象征魂魄,殷人认为魂魄为色白。月之色白,象“魄”之色,“生魄”者即生白也,这是殷人尚白的一种表现。《说文》释霸字云:“月始生魄然也。”即谓始生之月其色浅白如魄之色(魄然)。这不无道理,正与殷人尚鬼神的观念吻合。

殷人尚白,对于月相亦如此。“生月”即生月之白,生月之明,与《尚书·武成》所谓“哉生明”之“生明”同。“生月”是每月月光初生至月望这段日期,即月初白向圆的日期。卜辞多见占卜“生月”“生某月”之事,在殷人观念中“生月”是每月中很重要的一段日期,这与殷人尚白的观念是一致的——殷人在祭祀、占卜中当更注重尚白之物,“生月”即月白之色,故而殷人十分重视占卜“生月”月相时段的事情和现象。按此思路,则殷商卜辞常见“生月”“生某月”月相名也就容易理解了。另外,卜辞有卜问“生”、于生月祭之例,见《屯南》1089等卜辞,殷人重视占卜“生月”之事,除尚白观念外,还应该与“生”的生出义所涉及的生育、生长等认知观念有联系。

总之,探究商代月相名“生月”“生某月”及其纪时问题,对于商代史研究具有重大意义,是进一步研究商代历法、年代学和商代文化观念的一个关键点。

[作者王晓鹏(1969年—),山东大学历史文化学院副教授,山东,济南,250100]

[收稿日期:2022年11月28日]

(责任编辑:谢乃和)