时体范畴的认知根源、内涵及表现模式

2023-05-30徐悦虹

关键词:时态;体貌;认知根源;内涵;垂直多轴模式

摘 要:鉴于时体范畴的认知关联性和形式融合性,目前学界对二者的认识还不够深入。基于法国学者Guillaume的观点,借助概念隐喻理论进一步探究时体范畴的认知根源,界定时体范畴的各自内涵,进而通过垂直多轴模式加以表现,并以法语和英语作为对象语言进行说明。此研究的理论价值在于阐释时体范畴之间“同源异位”的关系,设计統一的表现模式,有助于厘清二者之边界;实践价值在于为法语或英语教学和翻译实践中的相关问题提供理论支持和直观展示。

中图分类号:H32文献标识码:A文章编号:1001-2435(2023)02-0126-09

Tense and Aspect:Cognitive Origin,Connotation,Representation Model and Examples from French and English

XU Yue-hong(Faculty of European Studies,Xi'an International Studies University,Xi'an 710128,China)

Key words:tense;aspect;cognitive origin;connotation;model of multiplied perpendicular axes

Abstract:The categories of tense and aspect are cognitively related and usually realized by amalgamated grammatical forms,which hinders a deep comprehension of them. In the light of French linguist G. Guillaume's viewpoint,this paper explores the origin of the two categories in the theoretical framework of "Conceptual Metaphor",determines the connotation of each category,and represents both of them by a model of multiplied perpendicular axes,which is applied to examples from French and English. For theoretical value,this paper claims that tense and aspect maintain a relationship of "the same origin in cognition but different connotations in conception" and could be represented by a unified model,which contributes to a clear-cut distinction between them;for practical value,this paper proposes a theoretical support and a visual model in order to resolve problems concerning the two categories in French/English teaching and translation practice.

——————————————————————————————————————————

时体范畴在跨语言范围内普遍存在,反映人类对时间的认知,主要体现为动词的屈折变化——动词的形态变化同时表达时态意义和体貌意义。可见,自然语言中时体范畴的边界不够清晰,其异同点也不够显著。由此在研究中引发诸多问题:将二者混为一谈或厚此薄彼,甚至忽视体貌范畴的独立性。对此,王世凯从哲学角度揭示时体范畴之异同1;陆志军依据“时间论元理论”(Time Argument Theory)指出时体范畴存在时间关系的同构性2;罗健京、廖光蓉从认知语言学视角探讨语言中的时间3,但对时体范畴的区分不够。法国学者Guillaume区分了动词的“内含时间”(temps impliqué)和“外释时间”(temps expliqué),认为它们分别对应“体”和“时”两个语法范畴。1这意味着,体貌是动作的内含时间,时态是动作的外释时间,两个范畴的根源均为“时间”,但所在位置内外有别——二者之间存在“同源异位”的关系;动作与时间形成辩证关系——动作可包含时间,时间也可包含动作。Guillaume的观点极具启发性,但论证不足。笔者认为应在认知语言学视角下加以论证,探索表现时体范畴之内涵的统一模式,本文试以法语、英语作为对象语言验证其可行性。

一、时体范畴的认知根源及各自内涵

根据Lakoff & Johnson提出的概念隐喻(conceptual metaphor)理论2,人类在自身经验中先认知A事物,借助“B是A”的概念隐喻再认知B事物。鉴于人类的认知具有整合性,即“概念整合”(conceptual integration),两个以上的概念隐喻能以整合的方式发生作用。比如,“B是A”,“D是C”,则“B与D的关系是A与C的关系”。

(一)认知根源

首先,存在“事态是实体”这一隐喻,依据为Lakoff & Johnson所论的本体隐喻(ontological metaphor)3。“实体”指存在于空间的所有实物,术语“事态”(eventuality)借自Bach4,此处指存在于时间的所有事实。二者是属性不同的认知对象,前者具体而后者抽象;其相似性在于边界性,则该特征从实体域投射到事态域,包括两种可能——具有自身边界和带有附加边界。实体分为“物体”和“物质”,区别是边界性质不同,比如“一个苹果”和“一杯水”。类似地,事态分为“事件”和“事情”,比如“阅读一本书”和“行走一个小时”。人类通过认知实体来认知事态。比如,“一个苹果”作为物体,其边界是苹果的果皮;“阅读一本书”作为事件,其边界是从头至尾的阅读范围。再如,“水”作为物质,可通过容器分割,则“一杯水”的边界由“杯子”附加;“行走”作为事情,可通过时间单位计量,则“行走一个小时”的边界由“小时”附加。

人类语言的数量范畴即为证据。根据所指涉的实体是否具有自身边界,区分可数名词和不可数名词。5前者可直接用数词修饰,例如une pomme/“一个苹果”、trois pommes/“三个苹果”;后者则不能,但可通过数量短语修饰,例如un verre d'eau/“一杯水”、trois verres d'eau/“三杯水”。同理,动词结构也涉及数量范畴。例如,相比于lire un livre/“阅读一本书”,lire trois livres/“阅读三本书”是三个事件的叠加,即“阅读第一本书”“阅读第二本书”和“阅读第三本书”之总和,各自均为整体,类似于可数名词。又如,相比于marcher pendant une heure/“行走一个小时”,marcher pendant trois heures/“行走三个小时”是三个事情的叠加,即三次“行走一个小时”之总和,各自均为被分割的部分,类似于不可数名词。

其次,存在“时间是空间”这一隐喻,依据为Lakoff & Johnson所论的方位隐喻(orientational metaphor)。6“空间”和“时间”是属性不同的认知对象,前者是停滞的、三维的,后者是流动的、一维的;其相似性在于包容性,则该特征从空间域投射到时间域。人类通过认知空间来认知时间。空间能容纳物体/物质乃至若干实体,比如,房间里有“一个苹果”/“一杯水”或“三个苹果”/“三杯水”。时间也能容纳事件/事情乃至若干事态,比如,一周内能“阅读一本书”/“行走一个小时”或“阅读三本书”/“行走三个小时”。

人类语言中介词的多义性即为证据。介词通常基于空间义派生时间义。比如,dans表示“在(某个空间)里”“在(某个时间)里”,例如dans ma chambre(在我的房间),dans mon enfance(在我的童年)。再如,de ... à表示一定的空间范围或时间范围,例如de Beijing à Paris(从北京到巴黎),de 2h à 4h(从2点到4点)。

最后,根据动作与时间的辩证关系,可推知由上述“基础隐喻”形成“复合隐喻”(自拟术语)——“事态与时间的关系是实体与空间的关系”。由于边界性和包容性分别从实体域和空间域投射到事态域和时间域,实体与空间的关联性这一特征也从两个始源域一并投射到两个目标域,意味着事态与时间也存在关联性。换言之,实体具有边界性而空间具有包容性,因此实体域和空间域形成相互关系,展示实体与空间的双重关联;同理,事态域和时间域也形成相互关系,展示事态与时间的双重关联(见图1)。

(二)各自内涵

人类通过认知实体与空间的关系来认知事态与时间的关系。1一方面,实体被空间所容纳,形成外部关联。实体在空间中占据绝对位置,对于另一实体则占据相对位置。比如,“一个苹果”和“一杯水”都在桌子上,前者对于后者为“在前”,反之为“在后”。类似地,事态在时间中也占据绝对位置,对于另一事态也占据相对位置。比如,“阅读一本书”和“行走一个小时”都在昨天发生,前者对于后者为“在前”,反之为“在后”。另一方面,实体容纳空间,形成内部关联。实体具有体积而挤占空间,相当于把空间纳入自身之中,比如,“一个苹果”所挤占的空间与其体积相等。由此,观察该实体可采用外在视角以呈现其整体,即苹果的外观,也可采用内在视角以呈现其内部,即苹果的剖面。类似地,事态具有过程而耗费时间,相当于把时间纳入自身之中,比如,“阅读一本书”所耗费的时间与其过程相等。由此,观察该事态可采用外在视角以呈现其全程,即从首页到末页的阅读过程,也可采用内在视角以呈现其瞬间,即阅读某一页的片刻。这两方面缺一不可,实体被空间所容纳的同时必然容纳空间,反之亦然。同理,事态与时间的关系也是如此。

人类语言中说明事态占据的绝对时间位置及对于另一事态的相对时间位置2,是时态范畴所表达的意义;说明事态固有的时间结构及观察视角和呈现方式,是体貌范畴所表达的意义。

我们认为,时体范畴的相同点为源自人类对事态和时间及其双重关联的认知;其相异点在于各自内涵——时态范畴表征事态与时间的外部关联,即事态的时间位置,而体貌范畴表征二者的内部关联,即事态的时间结构,也涉及观察视角和呈现方式。因此,时体范畴之间存在“同源異位”的关系。

二、时体范畴的表现模式

相关研究中的模式具有直观性,往往仅表现时态范畴或体貌范畴。曾立用同一种描写模式分析英语的时体范畴1,但不够完善。鉴于时体范畴的关系,可设计同时展示时体范畴之内涵的表现模式。

(一)时态范畴的表现模式

表现时态范畴的内涵,惯用时间轴。用带箭头的直线表示时间从过去流向将来,用小竖线标记t0点作为当前时刻,代表“现在”这一时间阶段,则相对于该点形成“过去”和“将来”两个时间阶段。在时间轴上以圆点标记事态的绝对时间位置——发生在过去、现在或将来,以及相对时间位置——对于另一事态先于、同时或后于发生,从而展现事态之间的时间关系。如图2所示,事态a、b分别发生在过去和现在,c、d发生在将来;事态a、b,b、c和b、d之间形成先后关系,事态c、d之间形成同时关系。

该图示可展现四个事态的时间位置,即rentrer à la maison(回家)、faire la cuisine(做饭)、prendre son repas(吃饭)和regarder la télévision(看电视)。例如:

1)Je suis rentrée à la maison,et je fais la cuisine,puis je prendrai mon repas,et je regarderai la télévision.

我回家了,正在做饭,(然后)要吃饭和看电视。

这是单轴模式,其优势在于表现时间的流向,区分不同的时间阶段并标记事态的时间位置;劣势在于事态的数量受到限制,难以表现事态的延续性,因此不适用于复杂句或篇章。

法国学者Brunot用平行排列的时间轴展现复杂句中事态的时间位置。2据此,把每个谓语动词所表示的事态标记在各自的时间轴上,则每条时间轴展现各个事态的绝对时间位置,所有时间轴以上下对照的方式展现全部事态之间的相对时间位置。如图3所示,事态a、b、c、d各自所在的时间阶段不变,彼此之间的时间关系也不变。这是平行轴模式,相当于单轴模式的叠加,其优势在于保留单轴模式的优势,且摆脱对事态数量的限制,因此适用于复杂句乃至篇章;劣势在于比单轴模式稍显繁杂。

(二)体貌范畴的表现模式

表现体貌范畴的内涵,没有固定的模式。这是因为,事态具有复杂的时间结构,其发生涉及事前阶段和事后阶段,对事态的观察视角不同,则呈现方式也不同;简洁明晰的表现手段却十分有限。Gosselin用两组图示展现事态的时间结构及其观察视角3,前者略显繁杂,后者不够全面。

“事态”同时体现动作的多种属性。用线段和实心点区分±延续性——是否在时间中延展,用波浪线和直线区分±动态性——是否产生动态变化,用小圆点和小竖线区分±终结性——是否具有自身边界,用虚线表示事前阶段和事后阶段。如图4所示:1)目标类具有+延续性、+动态性和+终结性,例如construire une maison/“造一间房”;2)活动类具有+延续性、+动态性和-终结性,例如marcher/“行走”;3)状态类具有+延续性、-动态性和-终结性,例如aimer/“喜爱”;4)成就类具有-延续性、+动态性和+终结性,例如sortir/“出去”。此外,目标类和活动类也区别于±渐进性——前者不断累积并逐渐接近目标(“一间房”),后者重复相同的动作单元(“迈一步”),但图示无法表示。

这是一维模式,仅有时间一个维度。其优势在于表现事态的属性,展现其时间结构以及事前阶段和事后阶段;劣势在于不能表示更多的属性,不能区分事态发生前后的性质变化,也不能表现所采用的观察视角和相应的呈现方式。

Croft用垂直相交的两条轴展现事态的时间结构以及事前阶段和事后阶段。1横轴表示时间的流逝,记作T轴,纵轴表示事态性质的变化,记作Q轴。在双轴构成的空间里,横向短虚线和横向长虚线分别表示事态未开始和已结束,即事前阶段和事后阶段;纵向短实线和纵向短虚线分别表示事态的自身边界和附加边界;长斜线和长折线分别表示事态的性质呈渐进式动态变化和重复式动态变化,而长直线表示事态的性质保持不变。如图5所示,四类事态均预设事前阶段,在ti时刻性质均为qi,即初始状态。1)目标类:在ta时刻性质发生瞬间改变(从qi到qa),表示开始事态的进程;从ta到tb时刻其性质发生逐渐改变(从qa到qb),表示推进事态的进程,即逐渐接近目标的全程;在tb时刻其性质再次发生瞬间改变(从qb到qf),表示结束事态的进程;从tb时刻以后其性质保持为qf,即结束状态,表示进入事后阶段。这说明目标类在延展过程中呈渐进式动态变化且具有自身边界。2)活动类和状态类:从ta到tb时刻性质稳定(qa和qb重合),区别仅在于前者呈动态而后者呈静态。这说明两类事态在延续过程中性质均未发生改变且不具有自身边界。3)成就类:在ta和tb时刻重合时性质发生瞬间改变(从qi到qf),此后保持不变。这说明成就类于瞬间发生动态变化并产生结束状态。

这是二维模式,包括时间和事态两个维度。其优势在于全面表现事态的多种属性,充分展现其时间结构以及事前阶段和事后阶段,并区分事态发生前后其性质是否产生变化;劣势在于仍不能表现所采用的观察视角和相应的呈现方式。

鉴于此,通过对该模式进行调整——以阴影或箭头表示不同的观察视角,使之呈现事态的不同部分。以目标类为例,如图6所示:1)用外在视角呈现其全部进程,2)用内在视角呈现其进程中的瞬间,3)用后观视角呈现其结果状态。

该图示可表现对事态的多种观察视角和呈现方式。例如:

2a)On construisit une maison(il y a très longtemps).

(很久以前,)人們曾经造了一间房。

2b)On construisait une maison(à ce moment-là).

(那时,)人们正在造一间房。

2c)On a(déjà) construit une maison.(La maison est là.)

人们(已经)造了一间房。(房子在那里。)

可见,用新的表现手段调整二维模式,在保留其优势的同时弥补了其缺陷。

(三)统一的表现模式

我们认为,基于平行轴模式和调整的二维模式,可设计出垂直多轴模式,称之为“时间—事态模式”1。把时间轴上标记事态的圆点均替换为垂直相交的纵横轴,以此展现事态的时间结构以及对事态的观察视角和呈现方式。同时,每组纵横轴所代表的事态均在各自的时间轴上占据绝对时间位置,并以上下对照的方式展现事态之间的相对时间位置。因此,垂直多轴模式能最大限度地避免现有模式的劣势,其优势在于同时表现事态与时间的双重关联,即时体范畴的内涵。

如图7(见下页)所示,事态a、b、c、d的绝对时间位置和相对时间位置仍然不变,同时展现各自的时间结构以及观察视角和呈现方式:a(“回家”)是成就类,在后观视角下呈现结果状态;b(“做饭”)是目标类,在内在视角下呈现某个瞬间;c(“吃饭”)和d(“看电视”)分别是目标类和活动类,在外在视角下呈现全程。

三、法英双语例证

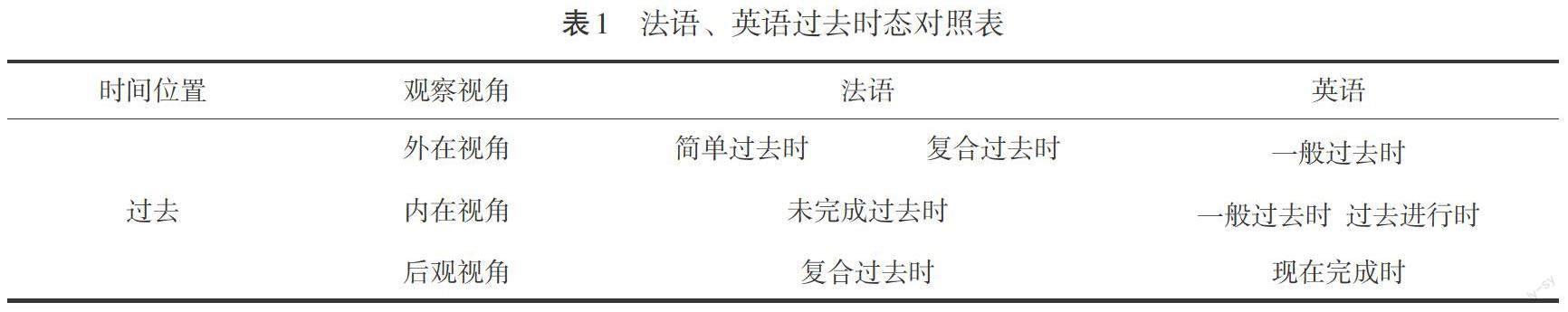

法语和英语分属罗曼语族和日耳曼语族,具有不同的动词系统。以时态形式为例说明(见表1)。

法语的简单过去时(passé simple)、未完成过去时(imparfait)和复合过去时(passé composé)均表示事态发生在过去,所采用的观察视角各有不同。复合过去时也有类似于简单过去时的用法,二者的区别体现在其他方面。英语的三种过去时态也表示事态发生在过去,但组织方式有所不同——现在完成时(present perfect)表示后观视角,过去进行时(past progressive)表示内在视角,而一般过去时(simple past)可表示两种视角——外在视角或内在视角。

以《小王子》的一段为例,该段共有4个句子,包括6个谓语动词。1如下所示:

3a)法语原文

①Le petit prince arracha aussi,avec un peu de mélancolie,les dernières pousses de baobabs. ②Il croyait ne plus jamais devoir revenir. ③Mais tous ces travaux familiers lui parurent,ce matin-là,extrêmement doux. ④Et,quand il arrosa une dernière fois la fleur,et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe,il se découvrit l'envie de pleurer.

3b)英语译文

①The little prince also uprooted,a little sadly,the last baobab shoots. ②He believed he would never be coming back. ③But all these familiar tasks seemed very sweet to him on this last morning. ④And when he watered the flower one last time,and put her under glass,he felt like crying.

3c)漢语译文

①小王子还拔掉了刚长出来的几株猴面包树幼苗。②他心情有点忧郁,心想这一走就再也回不来了。③所有这些习惯的活儿,这天早上都显得格外亲切。④而当他最后一次给花儿浇水,准备给它盖上罩子的时候,他只觉得想哭。

下文将从谓语动词的意义(表2)、谓语动词的时态形式(图8)、篇章的整体结构(图9)三个方面做具体分析。

首先,根据谓语动词的意义,判断其所表示的事态类型。

表2 法语、英语、汉语动词对照表

[事态类型 法语 英语 汉语 目标类 ①arracher ①uproot ①拔掉(某物) 活动类 ④arroser,se préparer à ④water,get ready to ④浇水、准备(做某事) 状态类 ②croire,③para?tre ②believe,③seem ②心想、③显得 成就类 ④se découvrir(+N.) ④feel like ④觉得 ]

其次,根据谓语动词的时态形式,判断其所表达的时体意义。例如,法语原文中句④的谓语动词均采用简单过去时,相应地,英语译文均采用一般过去时。因此,可通过同一个垂直多轴模式展示该句的时体意义。如图8所示:

最后,根据篇章的整体结构,把每句的时体意义整合为篇章的时体意义。对于时态意义,所有事态均发生在过去;对于体貌意义,句①中事态呈现整体,句②和句③中事态分别呈现内部和整体,句④中事态均呈现整体。由此,croire/believe/“心想”与para?tre /seem/“显得”形成同时关系;所有其他事态,不论时间结构如何,因接续发生而形成先后关系。如图9所示。

可见,在篇章层面上时体意义合二为一,共同说明所有事态之间的时间关系。换言之,事态之间的时间关系,不仅与时间位置有关,也与时间结构有关,还与观察视角和呈现方式有关。我们认为,法、英作为对象语言均具有示范作用,双语例证可通过垂直多轴模式的相同形式来展示,说明它们表达了对等的时体意义。

四、结 论

时体范畴之间存在“同源异位”的关系,可通过“复合隐喻”得到论证——事态与时间的关系是实体与空间的关系:事态处于时间之中,又把时间纳入自身之中。二者的相同点在于认知根源,即人类对于事态和时间以及二者之双重关联的认知;相异点在于各自内涵——分别是以语言手段表征事态与时间之外部关联和内部关联的语言学范畴。其中,“外部关联”即事态的时间位置,包括绝对时间位置和相对时间位置,而“内部关联”即事态的时间结构,也涉及针对该时间结构的观察视角和呈现方式。

设计垂直多轴模式能以统一的方式展示时体范畴之内涵。垂直相交的纵横轴表现体貌范畴的内涵,说明伴随时间的流逝事态的性质发生怎样的变化以及如何观察和呈现;平行排列的横轴则表现时态范畴的内涵,说明事态所占据的绝对时间位置以及相比于其他事态的相对时间位置。

以法语和英语作为对象语言,通过垂直多轴模式展示双语例证所表达的时体意义,则以实例说明了时体范畴之内涵,也验证了该表现模式在阐释语言事实时具有可行性。

责任编辑:荣 梅