突发事件下科技支出对城市韧性的影响

2023-05-30熊先兰易靖雯潘宇晟

熊先兰 易靖雯 潘宇晟

[摘要] 基于2015-2019年京津冀、长三角、珠三角三大城市群54个地级以上城市的面板数据,实证考察了科技支出对城市韧性的影响及作用路径。研究发现:规模较大、发展水平较高的城市具有更高的城市韧性;科技支出能够显著增强城市韧性;中介机制检验发现科技支出可以通过促进技术创新进而正向影响城市韧性;分组回归结果表明,在长三角、京津冀城市群,科技支出对城市韧性水平具有更强的促进作用。为了发挥科技支出效果,应推动财政收入高质量发展、强化预算审查监督职能、鼓励创新型人才培养、推进差异化投入政策,促进技术创新,增强城市韧性,从而推进国家治理体系和能力现代化。

[关键词] 突发事件;科技支出;城市韧性;政府治理

[中图分类号] F293[文献标识码] A[文章编号] 1008-1763(2023)02-0059-09

The Impact of Science and Technology Expenditure

on Urban Resilience Under Emergencies

——Taking Three Major Urban Agglomerations in China as an Example

XIONG Xian-lan1,YI Jing-wen1,PAN Yu-sheng2

(1.School of Business,Xiangtan University, Xiangtan411105, China;

2.School of Credit Risk Management,Xiangtan University,Xiangtan411105,China)

Abstract:Based on the panel data of 54 cities above prefecture level in the three major urban agglomerations of Beijing, Tianjin and Hebei, the Yangtze River Delta and the Pearl River Delta from 2015 to 2019, this paper empirically examines the impact of science and technology expenditure on urban resilience and its action path.The study found that the cities with larger scale and higher development level have higher urban resilience.Science and technology expenditure can significantly promote urban resilience.The intermediary mechanism test found that science and technology expenditure can positively affect urban resilience by promoting technological innovation.The result of grouping regression shows that science and technology expenditure has a stronger role in promoting the level of urban resilience in the Yangtze River Delta and Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration.In order to give full play to the effect of science and technology expenditure, we should promote the high-quality development of financial revenue, strengthen the function of budget review and supervision , encourage the cultivation of innovative talents, promote the differentiated investment policy, so as to accelerate technological innovation, improve urban resilience, which can promote the modernization of the government governance system and capabilities.

Key words: emergency; science and technology expenditure; urban resilience; government governance

一引言

城市化是推動我国建设现代化强国的必经之路。然而伴随着生产力水平的提升与人口、资源、环境间矛盾的加深[1],各种潜在的风险也在相互交织、衍生,对经济生活、社会秩序、生命安全的威胁加剧。我国突发事件频发、多发。面对各种风险,不同城市在经历危机后表现出了或新生、或疲态等不同面貌,造成此类情况的本质是城市韧性水平面上的差异[2]。为提升应对风险的能力,党的二十大报告提出要“推进国家安全体系和能力现代化,坚决维护国家安全和社会稳定”。十四五规划也强调“建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市”。联合国在《2030年可持续发展议程》中将“建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市和人类社区”作为重要目标之一,并提出“加强科学研究,鼓励创新,增加公共和私人研发支出”。

自党的十八大提出创新驱动发展战略以来,我国科技支出费用不断攀升。2012年至2021年,全国科技支出由4452.63亿元上升至10766.7亿元,为城市可持续发展注入强大活力。科学技术是推动一国经济和社会发展的重要推动力[3],城市风险抵御能力的关键驱动力在于科技水平,而科技实力和创新能力的提升离不开地方政府的引导和支持。财政科技支出政策作为地方政府支持科技创新的重要手段,在一定程度上影响城市韧性水平。因此,以科技支出为切入点探寻城市韧性提升路径,验证科技支出政策对韧性城市建设的影响机制,分析不同城市群科技支出对城市韧性的區域差异,对抵御各类不确定性风险,促进城市可持续发展,以及推进政府治理体系现代化建设均具有重要意义。

本研究可能的边际贡献是:在研究对象方面,以往文献多基于宏观层面探讨城市发展、技术创新对城市韧性的影响,而鲜有研究考察财政科技支出对城市风险抵御恢复能力的影响。本研究聚焦中国三大城市群地级及以上城市面板数据,研究科技支出对城市韧性水平的影响,从而拓展了城市韧性相关的既有研究。在研究内容方面,考察了科技支出对城市韧性的影响机制,验证了科技支出通过技术创新影响城市韧性的作用效果,并分析了不同城市群财政科技支出对城市韧性的区域差异,进一步深化研究主题。

二文献综述与理论假设

(一)文献综述

地方政府对城市韧性建设具有重要作用。David提出了一个全面的城市减灾战略,旨在创建韧性城市[4],Sanchez等发现治理干预政策作用因政府对城市韧性的理解不同而具有差异[5],董幼鸿等[6]、袁秋玲等[7]认为政府组织是技术、基础设施赋能城市韧性的核心,武永超则通过DID方法发现,智慧城市政策能够通过技术创新和产业结构升级显著增强城市韧性[8]。一些研究认为财政政策能够促进环境稳定和社会稳定[9-13],也有部分学者聚焦科技发展领域研究其对城市韧性的影响。徐耀阳等[14]、肖文涛等[15]、宋蕾[16]、谭日辉等[17]指出数据共享、风险评估技术、数字平台有助于增强城市韧性,朱金鹤等人研究发现技术创新对城市韧性本地效应为正[18]。通过文献梳理发现,当前研究大多从定性角度强调了地方政府的促进作用,也有学者研究了财政政策对城市韧性中单个维度的影响。虽然大量研究强调了科技对城市韧性的作用,但鲜有研究考察政府科技支出对城市韧性的影响机制。科技支出作为地方政府治理城市的关键,对城市经济、生态、社会建设起重要作用,是增强城市可持续风险防控功能的助推器,不断推动区域科技进步和高质量发展。因此,研究地方政府如何规划科技支出,以及科技支出如何影响城市韧性,助力大小城市突发事件下可持续风险调节能力的协调发展,具有重要理论和实践意义。

(二)理论假设

随着科技作为第一生产力的作用逐渐凸显,中央及地方的科技投入愈加重要,地方政府对科技的重视程度将会影响城市发展的各个方面。科技发展有助于提高社会生产力和居民生活水平,也能推动城市公共设施强度的提升,改善居住环境。科技支出是体现政府对科技重视程度的重要组成部分,是地方政府履行管理职能、促进当地科技稳步发展、服务人民和经济社会发展的基石。提高科技支出可以从这些方面改善城市韧性:一是科技支出能够减少研究压力,优化城市人才、资本、知识等资源的合理配置[19],促进跨界资源的流动,从而从城市规划方面改善城市环境,降低因人口增长带来的基础设施压力,增强公共设施抗性;二是科技支出促进了科技知识的产生和传播,推动预防减灾、设施维护、脱离危险等相关知识的普及,使城市居民风险减免意识得到加强,使消防、环保、警卫等城市风险管理公共部门具备处置救援安抚能力,从而维护经济社会稳定;三是促进科技成果的普及和应用,从风险监测、快速预警、救援重建等多技术应用方面提升城市系统的适应性、抵抗性与恢复性,从而促进城市韧性的提升和可持续发展。基于此,本文提出假设1:

H1:科技支出正向影响城市韧性。

科技支出的目的是促进创新。科技支出规模的扩大能够以强化税收优惠、拨款、政府采购[20]等方式,扶持研究与试验、成果转化和服务活动,吸引人才集聚,促进企业、高校、研究院对科技的探索和创新,通过加强技术创新提升城市风险治理效率。创新是引领发展的第一动力。一方面,通过实验发展与工艺创新,各部门可以对现有环境和设施进行实质性地改进[21],降低人力、财力、物力等资源压力,提高城市环境改善和公共设施改进的效率,进一步增强突发事件抗性;另一方面,通过大数据、云计算、5G通信、人工智能[22]等新技术的运用以开发新算法新工艺、搭建智能平台、建立案例库等方式强化城市突发事件治理效率,提升城市韧性。基于此,本文提出假设2:

H2:科技支出通过促进技术创新增强城市韧性。

三研究设计

(一)模型构建

文章利用2015-2019年中国城市面板数据来检验科技支出对城市韧性的影响,构造的计量模型如下:

Urit=α0+α1Steit+α2Xit+εit(1)

其中,Urit为被解释变量,代表t时期i城市的城市韧性水平,为准确衡量城市韧性水平,构建城市韧性指标体系利用熵值法进行计算。Steit为核心解释变量,反映i城市在t时期的科技支出水平。Xit是控制变量集合,主要包括城市人口规模、经济发展水平、人力资本水平、生态环境水平、对外开放水平。εit为随机误差项。在该模型中,最为关注的是系数α1,其表示科技支出对城市韧性增强的平均效应,若α1显著为正,则表示科技支出增加增强了城市韧性。

(二)变量说明

1.被解释变量

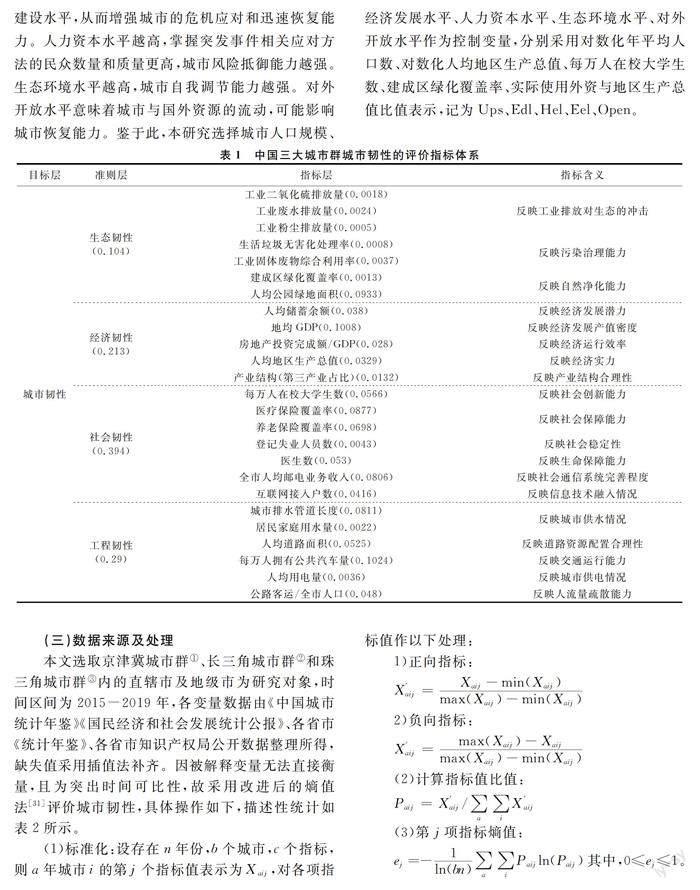

城市韧性是城市系统及内部子系统在受到突发事件扰动时可以维持或恢复其功能来应对不确定性的能力[23]。学者测度城市韧性多运用构建多维指标体系的方法[18,24-26],他们构建的指标体系为多位学者所认可和采纳[27-28],能够较好地衡量城市韧性。在既有研究基础上,参照朱金鹤和孙红雪[18]构建的指标体系,基于数据可得性、代表性、完备性,本文选择从生态韧性、经济韧性、社会韧性、工程韧性维度对城市韧性进行综合测量。具体指标体系构建如表1所示,其中工业二氧化硫排放量、工业废水排放量、工业粉尘排放量、登记失业人员数、居民家庭用水量、人均用电量为负项指标,其余皆为正向指标。为避免主观因素影响,研究采取熵权法对各项指标进行赋权(赋权过程详见数据处理部分),在加总各项指标得分后得到城市韧性评价值。

2.关键解释变量

科技支出一般指财政预算内的科研支出,是财政支出的重要组成要素,可以分为公共产品类支出和非公共产品类支出[3]。科技支出主要用于基础研究、应用研究等,也运用于卫生、环境等公益事业。由于科技支出总量可能不足以代表科技资金投入程度,因此用科技支出占财政支出比重[29]来衡量,用Ste表示。

3.中介变量

我们根据理论模型选取技术创新作为中介变量。考虑专利数据能较为准确地反映创新活动产出,而专利授权量具有滯后性,可能不能实时反映当期产出,故采用专利申请量测度技术创新,为使结果更加稳健,进行对数化处理,用lnInn表示。

4.控制变量

相关研究显示,城市韧性在一定程度上会随着城市规

模的扩张而提升[30]。经济发展水平的提高有利于巩固经济基础,稳定经济结构。同时,经济发展水平提升也可以提高基础设施、卫生服务等方面建设水平,从而增强城市的危机应对和迅速恢复能力。人力资本水平越高,掌握突发事件相关应对方法的民众数量和质量更高,城市风险抵御能力越强。生态环境水平越高,城市自我调节能力越强。对外开放水平意味着城市与国外资源的流动,可能影响城市恢复能力。鉴于此,本研究选择城市人口规模、经济发展水平、人力资本水平、生态环境水平、对外开放水平作为控制变量,分别采用对数化年平均人口数、对数化人均地区生产总值、每万人在校大学生数、建成区绿化覆盖率、实际使用外资与地区生产总值比值表示,记为Ups、Edl、Hel、Eel、Open。

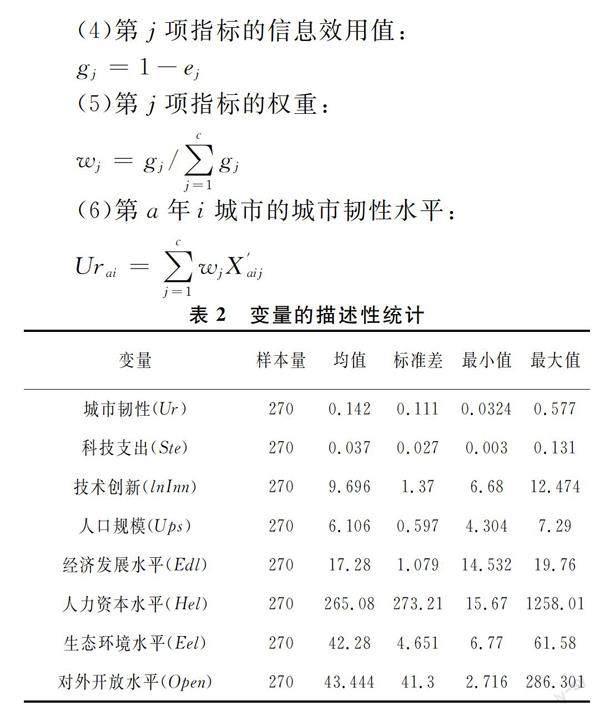

(三)数据来源及处理

本文选取京津冀城市群

包括北京、天津、石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水。、长三角城市群

包括上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州、杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州、合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城。和珠三角城市群

包括广州、韶关、深圳、珠海、佛山、江门、肇庆、惠州、汕尾、河源、阳江、清远、东莞、中山、云浮。内的直辖市及地级市为研究对象,时间区间为2015-2019年,各变量数据由《中国城市统计年鉴》《国民经济和社会发展统计公报》、各省市《统计年鉴》、各省市知识产权局公开数据整理所得,缺失值采用插值法补齐。因被解释变量无法直接衡量,且为突出时间可比性,故采用改进后的熵值法[31]评价城市韧性,具体操作如下,描述性统计如表2所示。

(1)标准化:设存在n年份,b个城市,c个指标,则a年城市i的第j个指标值表示为Xaij,对各项指标值作以下处理:

1)正向指标:

X′aij=Xaij-min(Xaij)max(Xaij)-min(Xaij)

2)负向指标:

X′aij=max(Xaij)-Xaijmax(Xaij)-min(Xaij)

(2)计算指标值比值:

Paij=X′aij/∑a∑iX′aij

(3)第j项指标熵值:

ej=-1ln(bn)∑a∑iPaijln(Paij)

其中,0≤ej≤1。

(4)第j项指标的信息效用值:

gj=1-ej

(5)第j项指标的权重:

wj=gj/∑cj=1gj

(6)第a年i城市的城市韧性水平:

Urai=∑cj=1wjX′aij

四实证分析

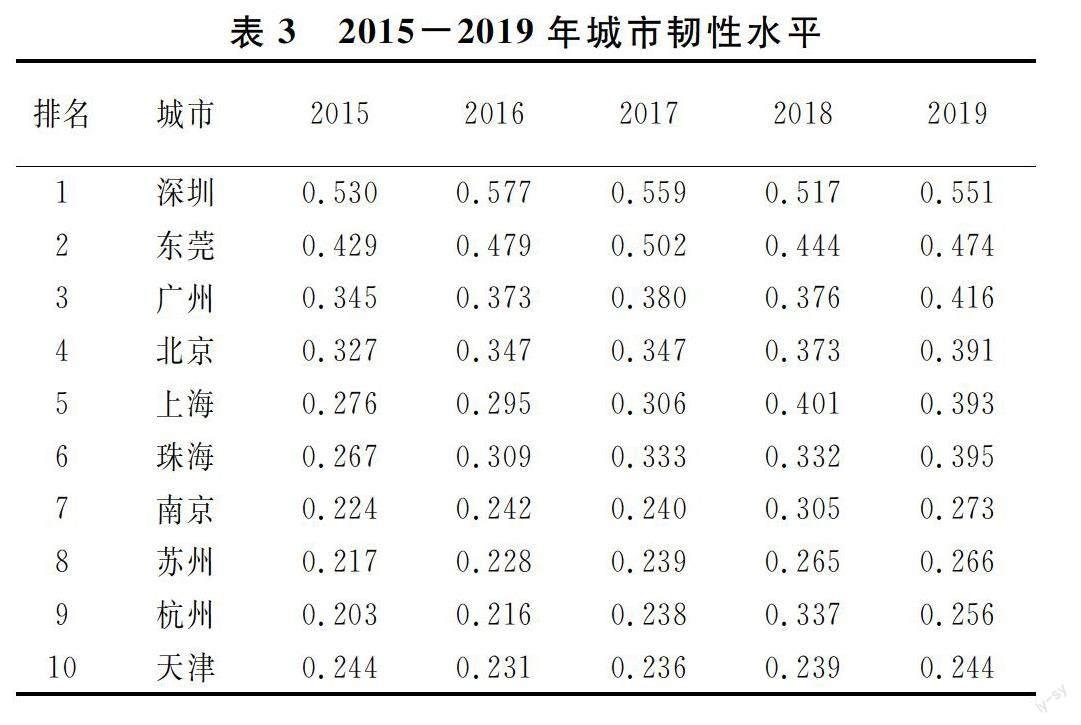

(一)城市韧性水平分析

通过熵值法得到京津冀、长三角、珠三角城市群在2015—2019年的城市韧性以后,分年度对54个城市的韧性水平进行排序,再对5次排序加总的结果进行排序得到城市韧性总排名。文章仅列出排名前10位,如表3所示。通过城市韧性水平和排名结果可以看出,名次在前的城市几乎都是规模较大的城市,如深圳、东莞、广州等,人口的集聚为这些城市持续注入发展活力,但更多的人口也意味着更多的不确定性风险,因此规模较大的城市更需要强化防灾应灾能力,增强城市韧性。从整体看,珠三角城市群城市韧性更加突出,长三角城市群城市韧性较为集中,珠三角和长三角城市群普遍强于京津冀城市群。深圳、东莞、广州领先可能是因为其属高度发达地区,中部、西部城市居民南下促进了资源的循环流动,而长三角地区城市发展程度相对比较均衡,医疗、教育、科技等方面具有强大潜力,城市可持续风险调节能力较强。而京津冀城市群多数城市韧性水平相对不高,除北京、天津名列前茅以外,省会城市石家庄已缀于20名以外。造成此种差异的原因也许可以用虹吸效应解释[32],京津冀地级市的资源流向了北京和天津,导致各地级市人力、财力、资本相对更弱,应灾防灾体系建设水平不高。

(二)相关性分析

表4显示了各变量之间存在的相关系数,科技支出、技术创新、城市规模、经济发展水平、人力资本水平、生态环境水平、对外开放水平都与城市韧性正相关,初步验证了科技支出与城市韧性之间的正向关系。通过实施多重共线性诊断得到结果:各变量VIF均小于10,VIF(mean)为1.81,说明模型不存在多重共线性问题。

(三)总体回归结果

考虑模型选择的问题,经过豪斯曼检验选择建立固定效应模型进行分析,科技支出及其他控制变量对城市韧性影响的回归结果如表5所示。模型1是反映科技支出对城市韧性影响的基准回归模型,在基准模型基础上依次加入城市人口规模、经济发展水平、人力资本水平、生态环境水平、对外开放水平等控制变量得到M2、M3、M4、M5、M6。

由M1可得,在未加入控制变量的情况下,科技支出对城市韧性影响为正,且在1%的水平上显著。依次加入控制变量后,模型拟合度R2由0.053上升至0.079,科技支出仍然在1%的显著水平上正向影响城市韧性,科技支出每增加1%,城市韧性提升0.542%。以上结果表明,科技支出对城市韧性存在显著的促进作用,假设1得到验证,即科技支出可以促进科技知识交流和资源配置,增强城市系统的适应性、抵抗性与恢复性,促进城市韧性的增强和可持续发展。人口规模显著抑制了城市韧性,说明人口越密集的城市韧性水平越低,原因可能在于人口增长扩大了不确定性风险。虽然人口的集聚带来了资源的流动,有利于促进城市建设,但当期城市治理建设水平并未随规模的扩大提升至相应水平,城市自我调节能力反而有所降低。经济发展水平正向影响城市韧性,说明经济发展程度越高的城市受突发事件影响后恢复的能力越强,然影响系数不显著,原因可能在于经济增长速度相对缓慢,对城市韧性作用不强。人力资本水平不显著,可能因为大学生只是在学校学习,较少参与城市韧性建设活动,而且大学生可能返回家乡生活或选择就业,对当地城市调节风险能力作用较弱。生态环境水平不显著可能是因为绿化覆盖率受其他因素影响,人口增长、城市化建设所需要的活动面积限制了绿化面积的增长。对外开放水平不显著,可能是实际使用外资额受国内外经济波动影响,不一定流向城市自我调节建设资金。

(四)稳健性检验

北京、天津和上海是直辖市,直辖市定位特殊,管辖接近于地级市但行政地位却与省相同,直辖市向来在我国政治、经济、航运、交通等方面占据重要地位。因此,直辖市在各个水平上很大可能与地级市具有极大差异,所以将原样本剔除直辖市样本后再次回归,结果如表6所示。M7是剔除直辖市样本后未加入控制变量的基准回归模型,M8是加入控制变量后的总体回归模型,科技支出仍在1%显著水平上正向影响城市韧性,结论与前文一致。

(五)中介效应

上述研究显示了科技支出正向影响城市韧性。为进一步考察科技支出对城市韧性的影响机制,参考温忠麟和叶宝娟[33]的中介效应检验步骤,构建中介机制分析模型:

Urit=α0+α1Steit+α2Xit+εit(2)

lnInnit=β0+β1Steit+β2Xit+εit(3)

Urit=γ0+γ1Steit+γ2InInnit+γ3Xit+εit(4)

上述模型中,式(2)与式(1)相同,由M6可知系数α1显著,可以进一步对式(3)(4)进行估计。式(3)验证的是科技支出对技术创新(lnInn)的影响,若系数β1显著,说明科技支出对技术创新有影响,可以进行下一步检验。式(4)检验的是科技支出和技术创新对城市韧性的作用效果,若γ2显著,则说明存在中介效应,科学技术可以通过技术创新影响城市韧性。机制回归结果如表7所示。

由M9可看出,科技支出每提升1%,技术创新水平增加8.296%,科技支出在1%的显著水平上正向影响科技支出,科技支出显著促进了技术创新。M10中,科技支出和技术创新同时加入模型回归,科技支出和技术创新作用系数分别在5%和1%显著性水平上影响城市韧性,说明科技支出和技术创新影响显著,技术创新是科技支出影响城市韧性的中介机制。技术创新部分中介科技支出对城市韧性的影响,其中介效应大小为0.2074(0.025×8.296),假设2得到佐证。

(六)分组回归

各城市归属不同城市群,其地理位置不同,地方政府治理策略也有所区别,因此财政科技支出对城市韧性的影响也可能存在区域差异。按照京津冀、长三角、珠三角城市群划分区域对城市进行分组回归。各城市群财政科技支出对城市韧性影响的回归结果如表8所示。

分组回归结果显示,科技支出对城市韧性水平的影响程度各不相同,不同城市群的回归系数不同,显著程度也不尽相同。在京津冀和长三角城市群,科技支出对城市韧性的影响方向相同,促进作用在5%显著性水平上显著。科技支出每增加1%,京津冀地区的城市韧性水平提升1.161%,长三角地区城市韧性水平提升0.475%。珠三角地区科技支出作用效果的显著性有所降低,科技支出对城市韧性的提升作用在10%显著性水平上显著。科技支出影响效果在京津冀和长三角较珠三角更强,原因可能在于京津冀、长三角科技支出增长速度更为快速。

五結论与对策建议

(一)研究结论

科技作为第一生产力的作用逐渐凸显,科技支出政策是地方政府履行管理职能的关键策略,是服务人民和经济社会发展的基石,在推动城市建设和城市发展过程中发挥着重要作用,是城市韧性的助推器。频发、多发的突发事件迫使城市提升抗性和恢复力,加强城市韧性建设是面向城市突发事件的新路径。本研究基于2015-2019年三大城市群54个城市所组成的面板数据进行分析研究,基于以往研究构建了城市韧性的指标体系,对比了不同城市的城市韧性水平,运用固定效应模型、中介机制模型考察了科技支出对城市韧性的影响及内在机制,并针对不同地区的城市群进行分组分析。主要研究结论如下。

(1)规模较大、发展水平较高的城市具有较高的城市韧性。人口的集聚为城市注入发展活力,也带来了更多的不确定性风险,规模较大的城市更应具备更强的城市韧性。对城市群整体而言,珠三角城市群发展水平高,城市韧性更加突出;长三角城市群各方面具有强大发展潜力,城市韧性较为集中;京津冀大多数城市韧性相对较弱,原因可能是地级市的资源流向了北京和天津,导致其他城市应灾防灾体系建设相对不强。

(2)科技支出对城市韧性具有显著的正向作用。科技支出每增长1%,城市韧性水平提升0.542%。科技支出可以减少研究压力,优化城市资源配置,促进跨界资源的流动,推动科技知识的产生、传播和应用,强化公共部门职能,从而增强城市系统的适应性、抵抗性与恢复性,促进城市韧性的增强和可持续发展。

(3)科技支出促进技术创新,进而增强城市韧性。科技支出规模的扩大提高了研发效益,通过技术创新可以对现有环境和设施进行实质性地改进,通过新技术、新工艺的开发强化了城市突发事件治理效率,增强城市韧性。

(4)科技支出对不同城市群城市韧性的正向影响存在区域差异。增加科技支出对城市韧性水平的促进作用在京津冀城市群和长三角城市群更为显著。

(二)对策建议

针对以上研究,本文提出以下对策建议。

第一,推动财政收入高质量发展[34],实现科技支出稳定增长。科技支出来源于地方政府的财政收入,忽视财政收入,一味扩大科技支出易导致地方政府收支失衡,形成巨大的财政压力,不利于城市的可持续发展。因此,扩大科技支出规模增强城市韧性应从推动财政收入高质量发展入手。一是立足长远发展目标。各城市不应拘泥于短期利益目标,而是应在全国及全省战略规划之下制定符合当地实情的经济增长规划,具体化为当期目标后,锚定任务目标增强财政风险感知功能,鼓励、支持、引导城市主体协调发展。二是筑牢税源基础。善用市场波动规律,提高市场资源的利用效率,优化国有企业经济布局,促进民营企业发展。加强对重点纳税企业、重大项目建设者等对象的培育,深入考察税源企业的生产经营实绩,健全行政事业性收费体系,对经营困难企业实施减税退税并举措施,加大中小企业政策支持力度,优化中小企业生存环境。三是多渠道开源。增强非税收入上缴的及时性和管理的系统性,重点解决应收未收问题,积极联系执收单位落实执行程序。培育数字政务文化[35]统筹地方政府政务服务入口,通过信息技术进一步完善非税收入上缴方式,提升收缴效率。根据当地各行各业发展情况,从特许经营、设施服务等方面开拓非税收入增长的新思路,从而夯实科技支出来源基础。

第二,强化预算审查监督职能,提升科技支出创新效益。一是落实公共预算的规范管理。

扩大财政支出规模需配合合适的部门配置以提升财政政策效率[36],应针对拥有资金调拨权的部门建立一套审批程序,严格执行审查程序,强化各部门之间预算使用的联系,保障预算支出标准的统一性和一致性。二是加强公共预算的精细管理。区分支出项目的急需程度和重要程度,调整支出顺序,降低非急需、非刚性支出,减少能够市场化的非公共品的投入。此外,可通过加强与第三方审计的合作对预算绩效进行监督,通过合适的监管监督方式约束地方政府不良行为[19],提升公共预算支出利用效率。三是强化科技支出的严格管理。增强科技支出对基础研究、技术运用及普及、企业创新的支持强度,特别是城市可持续发展类知识技术的产生、传播和应用项目,充分考虑项目的创新性、前瞻性和可行性。对风险防控专项项目给予支持,重视具备高质量产出成果或长远利益的项目,加快信息技术赋能韧性治理,将科研支出转化成减弱城市风险、维护民众美好生活的服务实体,避免科研资金违规支出、浪费等问题。

第三,鼓励创新型人才培养,促进应急产业高效能发展。一是定向培养创新型人才。积极联合高校、职业学院定向培养相关专业学生,加强对专业学生内在创新意识和外在实践创新能力的培养,坚持基础理论教导和案例分析并举,引导、启发学生多角度思考、分析城市可持续发展问题。地方政府应积极推进和高校的合作并鼓励学生独立开展研究、调研、操作和实践。二是积极推行专业人才引进优惠政策。给予专业型或复合型人才居住、出行、生活便利,促进应急产业蓬勃发展,打破风险防控相关信息的垄断,引导企业组织之间的良性竞争。推进地方政府与企业的公共项目合作,为相关专业人才提供合适就业岗位,营造良好就业环境,从而吸引人才集聚,促进人才竞争。三是加强人才交流与培训。促进人力资源的流动,鼓励跨界跨区域人才间的交流与培训。强化企业、各部门对职工的培训动力,积极举办宣传各项城市建设相关讲座和活动,为创新型人才提供进一步学习和掌握最新科技成果的机会,从而加快动态监测、定点追踪、实时预警等技术的开发和大规模使用,促进数智应急功能的开发,增强城市韧性。

第四,推进差异化投入政策,因地制宜推动区域协调发展。一是因地制宜优化资源配置。三大城市群在经济社会发展状况、技术创新水平等方面均存在显著差异,导致各城市在城市韧性和可持续发展方面存在较大差异。不同城市可用资源不同意味着各城市不能遵循同一套发展模式,因此,应根据城市长期战略规划、自身风险概率状况、资源可调动水平因地制宜,促进高质量发展。发达地区应继续坚持增加財政支出中科技支出的比例,专注创新,提升突发事件治理效率。发展相对缓慢的城市应注重基础研究,提升基础设施投入提高公共服务水平,强化风险防范能力。二是促进资源流动,缩小发展差距。应积极发挥城市群优势,加强城市群内中心城市和周围城市的协作交流。一方面,非中心城市应把握机会,加强大数据人才队伍建设[37],学习中心城市创新管理办法,打造自身特色;另一方面,中心城市应发挥领头羊作用,在提高财政支出中科技占比的同时,充分运用城市资源,凝聚科研人员和公共工作者的热情,通过补贴等方式鼓励中心城市的科研工作者去往临近城市考察调研,消除区域信息、技术壁垒。应鼓励不同城市间的企业进行相互交流,推行大数据、人工智能等新技术和应急服务在强化城市韧性方面的运用,促进城市群一体化协调发展。

为响应国家韧性城市建设、助力大小城市突发事件下可持续风险调节能力的协调发展,城市韧性提升是增强城市应对突发事件的自我调适、动态感知、快速响应、恢复重建的弹性能力的必由之路。文章以京津冀、长三角、珠三角城市群为研究对象,探讨了科技支出与城市韧性的关系。研究发现,科技支出显著增强城市韧性,并且可以通过技术创新正向影响城市韧性。在此基础上提出了推动财政收入高质量发展、强化预算审查监督职能、鼓励创新型人才培养、推进差异化投入政策的对策建议,以期推进国家治理体系和能力现代化。

[参考文献]

[1]吴佳,朱正威.公共行政视野中的城市韧性:评估与治理[J].地方治理研究,2021(4):31-43+78.

[2]邵亦文,徐江.城市韧性:基于国际文献综述的概念解析[J].国际城市规划,2015(2):48-54.

[3]包健.我国财政科技支出优化分析[J].科学管理研究,2010(3):79-81.

[4]David R G.Urban hazard mitigation:creating resilient cities[J].Natural Hazards Review,2003(3):136-143.

[5]Sanchez A , Hejiden J, Osmond P . The city politics of an urban age: urban resilience conceptualisations and policies[J].Palgrave Communications,2018(1):25-37.

[6]董幼鸿,周彦如.技术赋能城市韧性治理的系统思考[J].东南学术,2022(6):85-97.

[7]袁秋玲,孟凡鑫,李芬,等.食物能源水关联视角下蓝绿基础设施提升城市韧性的概念框架[J].城市发展研究,2022(8):20-27.

[8]武永超.智慧城市建设能够提升城市韧性吗?——一项准自然实验[J].公共行政评论,2021(4):25-44+196.

[9]黄艳敏,张岩贵.财政支出维稳倾向影响社会稳定形势的实证研究——来自中国省际面板数据的考证[J].经济经纬,2015(2):144-148.

[10]李宏.公共财政支出的社会安全治理效应:理论逻辑、实证检验与动态分析[J].宁夏社会科学,2019(2):93-100.

[11]李政,刘丰硕.财政科技支出对城市减排的影响及机制分析[J].福建论坛(人文社会科学版),2021(4):63-75.

[12]姜智强,刘伊霖,曾智,等.财政环保支出对农业生态效率的影响研究——来自长江经济带发展战略的经验证据[J].经济问题,2022(6):113-122.

[13]赵哲,谭建立.中国地方财政支出的碳减排效应研究——基于新型城镇化调节效应的实证分析[J].财经论丛,2022(11):41-50.

[14]徐耀阳,李刚,崔胜辉,等.韧性科学的回顾与展望:从生态理论到城市实践[J].生态学报,2018(15):5297-5304.

[15]肖文涛,王鹭.韧性城市:现代城市安全发展的战略选择[J].东南学术,2019(2):89-99+246.

[16]宋蕾.智能与韧性是否兼容?——智慧城市建设的韧性评价和发展路径[J].社会科学,2020(3):21-32.

[17]谭日辉,陈思懿,王涛.数字平台优化韧性城市建设研究——以北京城市副中心为例[J].城市问题,2022(1):86-94.

[18]朱金鹤,孙红雪.中国三大城市群城市韧性时空演进与影响因素研究[J].软科学,2020(2):72-79.

[19]李振,王秀芝.财政科技支出效率对地方产业结构升级的影响——基于我国省级面板数据的实证分析[J].经济体制改革,2022(1):143-149.

[20]田园,周书俊.政府财政科技支出结构如何影响创新绩效[J].人民论坛·学术前沿,2017(17):62-65.

[21]Banica A,Eva M,Corodescu-Rosca E,et al.Towards smart(er) resilient cities.Evidences from Romanian urban areas[J].Geografie,2020(4):397-422.

[22]Zaheer A, Zaynah A D.On big data,artificial intelligence and smart cities[J].Cities,2019(89):80-91.

[23]方东平,李在上,李楠,等.城市韧性——基于“三度空间下系统的系统”的思考[J].土木工程学报,2017(7):1-7.

[24]周利敏.韧性城市:风险治理及指标建构——兼论国际案例[J].北京行政学院学报,2016(2):13-20.

[25]张明斗,冯晓青.长三角城市群内各城市的城市韧性与经济发展水平的协调性对比研究[J].城市发展研究,2019(1):82-91.

[26]李亚,翟国方.我国城市灾害韧性评估及其提升策略研究[J].规划师,2017(8):5-11.

[27]高志刚,丁煜莹.中国西北地区城市的韧性测度及影响因素[J].科技导报,2021(24):118-129.

[28]孙亚南,尤晓彤.城市韧性的水平测度及其时空演化规律——以江苏省为例[J].南京社会科学,2021(7):31-40+48.

[29]陈少晖.科技投入的财政定位:理论阐释与实证分析[J].当代经济研究,2010(7):62-67.

[30]陈韶清,夏安桃.长江中游城市群城市韧性与规模关系的时空分析[J].湖南师范大学自然科学学报,2020(3):10-17.

[31]朱喜安,魏国栋.熵值法中无量纲化方法优良标准的探讨[J].统计与决策,2015(2):12-15.

[32]熊先兰,姜林秀.卫生支出对传染性公共卫生突发事件防控效果的影响——基于省际面板的实证分析[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2021(4):92-98.

[33]温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731-745.

[34]刘建民,秦玉奇,吴金光.实现我国地方财政可持续的内在要求与基本路径[J].湖南大学学报(社会科学版),2022(6):59-64.

[35]颜佳华,肖迪.数字政务文化的内涵、功能与构建[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2022(4):81-89.

[36]赵晓军,王开元,李泓桥.财政支出的部门配置与经济发展——基于生产网络的视角[J].消费经济,2021(5):32-43.

[37]熊先兰,黄颖,易靖雯.面向突发事件政府应急治理体系的優化:样态趋势、多维困境与路径设计[J].湖南财政经济学院学报,2021(4):80-88.

DOI:10.16339/j.cnki.hdxbskb.2023.02.009

[收稿日期] 2022-08-27

[基金项目] 湖南省哲学社会科学基金重点项目:大数据时代湖南健全重大突发事件监测预警机制的对策研究(20ZDB028);湖南省教育厅科学研究青年项目:公共卫生突发事件监测预警机制优化研究(21B0154)

[作者简介] 熊先兰(1981—),女,湖南石门人,湘潭大学商学院副教授,博士,研究方向:应急管理、人力资源管理。