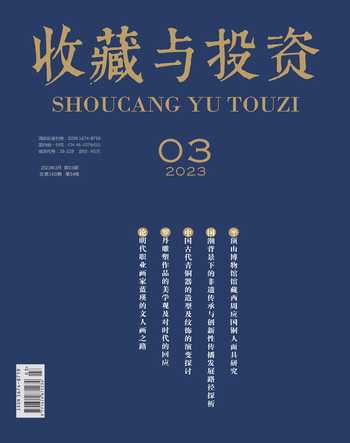

文旅融合视域下岫岩满族刺绣在文创设计中的应用研究

2023-05-30黄明楠

摘要:岫岩满族刺绣作为非物质文化遗产,历史悠久,是具有民族特色和地域意识形态的民间刺绣艺术。本文通过对满族刺绣艺术历史发展渊源、艺术特征、发展现状及解决措施进行研究,探讨如何结合地方文旅融合政策更好地保护和传承满族刺绣,同时推动地方文化旅游,发挥地方文化遗产的继承和革新作用。

关键词:岫岩满族刺绣;文旅融合;文创产品

一、满族刺绣的历史渊源

中国刺绣有近三千年的历史,相传在有断发纹身习俗的吴越,周太王的后人女红发明了用五彩线作辫子股制祭祀礼服的技术,从此人们改变了在身体上纹图腾的习俗,开始在服饰上刺绣纹样承载寓意。这也是后人称刺绣为“女红”的渊源。也因此,较多研究者认为刺绣是由上古的黥面纹身的习俗演变而来。

刺绣历经秦汉到宋代的发展,刺绣的风格和针法已经发展十分成熟,宋代的刺绣发展出多种日用配饰绣,并传入女真族等少数民族地区,女真族后由清太宗皇太极改名为满洲族,也就是今天的满族。清代的刺绣发展成就斐然,在这种背景下,满绣成为少数民族著名的刺绣品种。

二、满族刺绣的艺术特征

《左传》记载:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,故称华。”大礼章服是指古代皇帝祭祀天地神灵时所穿的礼服。在远古,刺绣是帝王和神巫享受的专权,随着时代的发展,刺绣逐渐从图腾信仰向民俗审美转化,逐渐从阶级神权向生活装饰过渡。在历史、文化的变迁和交融的过程中,满族刺绣在意识形态、造型纹样、装饰审美上都形成了自身独具一格的特点。

(一)萨满宗教风格的融入

从题材和文化上看,满族刺绣具有古老的萨满宗教文化的内核。满族刺绣在形成的千年进程中,与汉族早期刺绣天子章服十二章图腾信仰有所不同,满族刺绣形成的文化背景是少数民族普遍崇拜和信奉萨满教、萨满图腾。萨满教是一种古老的、崇拜多神的原始宗教,包括自然崇拜、图腾崇拜和祖先崇拜,这种萨满信仰突出表现在萨满祭神服饰的刺绣纹样中。

在东亚地区,比较原始的刺绣品主要有萨满服饰。因为萨满是多神崇拜,在刺绣纹样中,经常出现蛇、龟、鹿和蜥蜴等动物造型,同时也会有日月、树木、山川等自然形象,这些都是萨满教自然崇拜信仰的意识反映。可以看出,满族的原生态刺绣与萨满神服刺绣有较深的渊源。

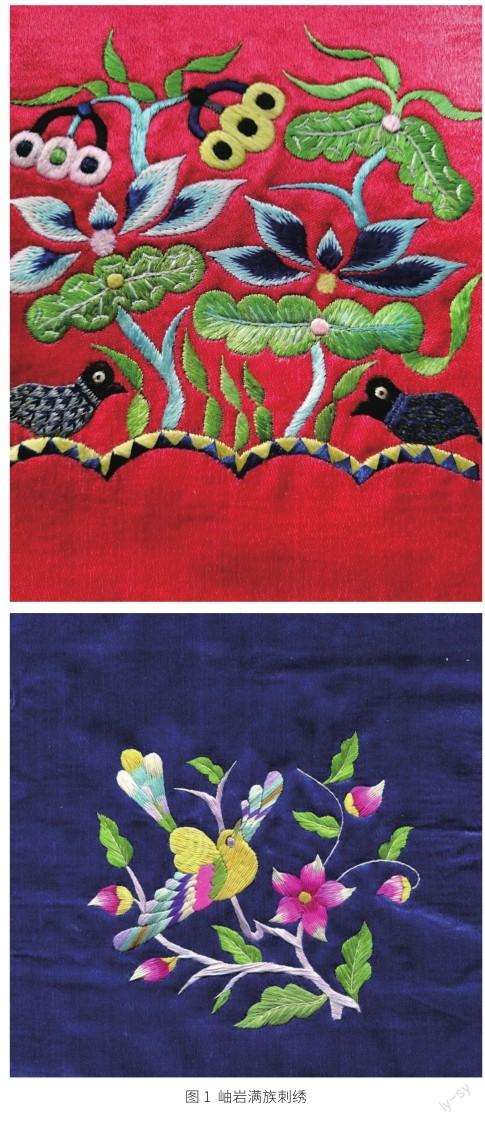

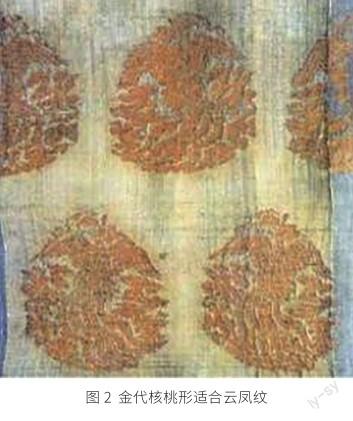

(二)金代女真刺绣风格

满族的刺绣工艺大约在金代形成规模,这有一定的社会历史原因,由于金代女真完颜氏立国,社会和民族经济有巨大进步。当时“大杂居、小聚居”,受汉文化影响,服饰和习俗产生很大变化。《后汉书》《魏书》中记载的“猪皮裹体”“猪犬皮裘”的粗犷习俗被瓦解。《大金国志》有记载,金代“富人春夏多以纻丝、棉绸为衫裳,亦间用细布”。尤其在金代女真灭亡北宋,入主中原后,女真文化和汉文化交融,汉族先进的刺绣技术对女真文化产生巨大影响。满族刺绣形成于金代女真政权时期,即便后期糅合汉民族的審美意识,其形态的地基建立在女真族文化形态之上。

到后期,清代变易汉服,北京地区形成了以满汉两族绣工为主体的“京绣”流派,东北地区吸取了京派的刺绣风格,形成今天的岫岩满绣风格。总体而言,岫岩满族的刺绣风格中既有少数民族的粗犷质朴,同时又吸纳了汉绣的细腻和艳丽,形成鲜明的地域特色和文化内涵。

三、岫岩满族刺绣的发展现状及研究意义

(一)发展现状

非物质文化遗产是中国五千年文明积淀下的优秀文化资源,具备稀缺性,不可复制和不可再生性。目前,在岫岩满族自治县仍保留着一些较完整的满族刺绣工艺。当地的满族刺绣发展从清代先世女真人进入满族地区发展技艺开始,将近有400年的历史。

近年来,随着科技的发展和近代工业的日渐兴盛,社会生活节奏加快,需要付出大量时间和精力的传统满绣艺术受到了冲击,从岫岩县文化馆整理的资料来看。目前,岫岩满绣的传承人都已是中老年,而艺术技艺的传承和发展都需要建立在活态的基础上。如果应用范围受限,艺术技艺的未来就会岌岌可危。

目前,非遗岫岩满绣把发展着力点放在传承和发展技艺,保护和发展传承人,顺应时代改变传统的应用形式,深层挖掘和研究,直至与新时代的审美观、价值观结合起来,在建立立体化的展示与传承功能的基础上,解决一系列亟待解决的问题。

(二)国家政策的保护和实施,给传统的岫岩满族刺绣提供长期发展的有力支持

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》。党的十八大以来,多次对非物质文化遗产保护作出重要指示批示,强调党中央支持扶持非物质文化遗产。强化非物质文化遗产系统性保护,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,健全非物质文化遗产保护传承体系。从坚定文化自信、实现中华民族伟大复兴中国梦的全局和战略高度,明确提出当前和今后一段时期非物质文化遗产保护的总体目标和主要任务,国家政策对发展和传承岫岩满族刺绣这一非物质文化遗产资源,具有重要的理论意义和现实意义。

四、实施措施:文旅融合视角下岫岩满族刺绣文化遗产保护

岫岩满绣作为国家非物质文化遗产拥有鲜明地域标识。其艺术衍生品的相关设计是对岫岩满族刺绣的保护和传承,衍生出具备其文化内涵和艺术特色的文化知识产权与商业经济的结合体,也是对地方特色文化的品牌打造。并在其创新性、文化性、传承性、丰富性、完整性、系统性等方面与专业设计进行对接,在地方文旅融和背景下,融入经济发展,城市建设的元素,进行非物质文化遗产岫岩满绣IP打造和艺术衍生品设计研究。

(一)满族刺绣文化探析,艺术衍生品设计定位

当地将“四产融合”一体化发展作为其中一项重要工程。推动文化、旅游、体育、健康四大产业互融互通、互相促进,拉动经济内需。

在文旅融合背景下,一些文化旅游做得比较成熟的城市可以作为“岫岩满绣文化”特色文旅融合打造的范本。西江千户苗寨在文旅融合下,主题景区的旅游文创产品通常由体验和实物文创共同营造出景区的主题氛围。2014~2016年,故宫推出的文创产品数量增速从2.47%升至9.73%,2017年故宫文创产品数量已超过10 000种。

岫岩满绣可以在保护和传承的基础上借力政策的扶植,在文旅融合的视角下,多维化传承发展传统非遗文化,建立新的发展模式,让传统的非遗满绣艺术既具有文化价值又具有经济价值,把本土文化和非遗艺术活态化、立体化、经济化,使满绣文化不单纯是手艺相传,而是作为地方特色产业,带动地方经济,在发展和传承传统满绣技艺的同时,形成地方经济发展的特色模块。

(二)设计整合,衍生品开发

以满族满绣特色纹样和工艺技术为母体,提取一系列具有满绣图案风格和历史人文内涵的刺绣纹饰进行设计整合,进行IP打造和艺术衍生品系列化研发。在设计衍生过程中进行文化情境、用户情境和设计情境的分析,找到情感切入点和设计切入点。

设计前期探索中,作为尝试论证阶段,选择岫岩满绣的规律式构图进行设计分析。

(三)政策與地方特色结合创新

政府层面的文旅融合已经全面完成,国家在文旅融合方面开放了很多政策,结合地方特色形成自己的文旅融合,针对文旅产业的特点,在功能、结构、形态、色彩及节能环保方面集成创新。依托一定的物质载体,将文化融入其中进行旅游开发,使文化符号化,并通过特定的艺术符号和语言形成专属的艺术衍生产品研发项目。

五、结语

岫岩满绣艺术作为非物质文化遗产,具有较高的艺术研究和技艺传承价值。对于传统艺术形式的保护和传承,我们应该不断地发掘其艺术价值,传承、创造出符合当代社会审美的艺术形式和表现语言,激发传统艺术技艺的生命力,让逐渐消退的非物质文化遗产焕发新的生机。

基金项目

2022年鞍山市哲学社会科学研究重点课题“文旅融和背景下——非物质文化遗产岫岩满绣 IP 艺术衍生品设计研究”(项目编号:as20222055)。

作者简介

黄明楠,女,汉族,辽宁鞍山人,讲师,硕士,研究方向为设计学。

参考文献

[1]岫岩县文化馆.岫岩满族民间刺绣[M].沈阳:沈阳出版社,2016.

[2]张磊.非遗背景下吉林满族刺绣在文创产品的应用研究[J].轻纺工业与技术,2021(11):43-45.

[3]李大维,周睿姣.文旅融合视域下的盛京满绣艺术衍生品设计研究[J].天工,2022(2):18-19.

[4]宋晓晨.金代女真服饰图案研究[D].呼和浩特:内蒙古科技大学,2022.