基于数据挖掘中医药治疗过敏性皮肤病的组方规律分析

2023-05-30王丹丹覃骊兰

王丹丹 覃骊兰

[摘要]目的:基于中医传承辅助平台软件(V2.50)归纳分析中医药治疗过敏性皮肤病的用药特点和组方规律。方法:汇总CNKI中运用中医药治疗过敏性皮肤病的相关文献,筛选并构建相应的方剂数据库,借助中医传承輔助平台软件,对治疗过敏性皮肤病方剂中的中药频次、功效及性味归经分布等进行统计,挖掘其中的用药规律。结果:筛选出治疗过敏性皮肤病方剂495首,涉及中药297味。得到核心组合28个,新处方14首。结论:中医药治疗过敏性皮肤病以扶正祛邪、祛风止痒、活血凉血等中药为主,进一步揭示其处方规律,可为临床辨证论治过敏性皮肤病提供借鉴思路。

[关键词]过敏性皮肤病;中医药;中医传承辅助平台;用药规律;数据挖掘

[中图分类号]R758.2 [文献标志码]A [文章编号]1008-6455(2023)03-0108-05

Abstract: Objective Based on the TCMISS (V2.50), the medication characteristics and prescription rules of TCM in the treatment of allergic skin diseases were summarized and analyzed. Methods Summarize the relevant literature on the use of TCM in the treatment of allergic skin diseases in CNKI, screen and build the corresponding prescription database, and use the TCMISS to analyze the frequency,efficacy and distribution of the properties and flavors of TCM in the treatment of allergic skin diseases,make statistics and dig out the medication rules. Results 495 prescriptions for allergic skin diseases were screened out, involving 297 traditional Chinese medicines. The study yielded 28 core combinations and 14 new prescriptions. Conclusion The treatment of allergic skin diseases with TCM is mainly based on traditional Chinese medicines such as strengthening the body and removing pathogens, expelling wind and relieving itching, promoting blood circulation and cooling blood, and further revealing its prescription rules, providing reference ideas for clinical syndrome differentiation and treatment of allergic skin diseases.

Key words: allergic skin disease; traditional Chinese medicine(TCM); TCMISS; medication rules; data mining

临床中,变态反应也称之为过敏反应,而过敏性皮肤病的发生率也是变态反应性皮肤病种类中最高的[1]。过敏性皮肤病已成为临床相对常见的疾病,包括荨麻疹、药疹、湿疹、接触性皮炎和异位性皮炎等。过敏性皮肤病的源头是过敏原,其类型有食物性、接触性、药性、吸入性四大类[2]。当过敏原刺激免疫系统,会出现一系列过敏表现,如皮肤瘙痒、荨麻疹、心慌、哮喘,严重时还会出现血压降低、休克等现象,如不及时抢救可致人死亡。

《黄帝内经》记载:“正气存内,邪不可干;邪之所凑,其气必虚”。中医认为,过敏反应是因正气不足,加之邪气对机体的侵害造成的。西医治疗过敏性皮肤病往往采用抗组胺类药物,容易复发,副作用大;中医在治疗过敏性皮肤病方面,不易复发,拥有很大的优势和特色。本研究汇总整理过敏性皮肤病应用中医药治疗的方剂,运用中医传承辅助平台软件TCMISS(V2.50),发掘过敏性皮肤病用中医药治疗的用药规律,为过敏性皮肤病的中医药治疗思路提供用药参考。

1 资料和方法

1.1 数据收集:选择CNKI医药卫生科技辑专栏目录,选择“高级检索”,以关键词“过敏”、“皮肤”、“中医药”或“中医”、“中药”为检索词,精确匹配线索项,检索时间范围为1981年1月1日-2021年7月1日。筛选包含治疗湿疹、药疹、荨麻疹、特应性皮炎、接触性皮炎等过敏性皮肤病方剂的文献。

1.2 纳入标准:选择应用中医或中药方法治疗过敏性皮肤病的相关文献,以及含有中医药辨证论治治疗过敏性皮肤病的专家临床经验、自拟方剂、理论探讨等文献。

1.3 排除标准:①组成不完整的处方,或组成虽完整,但剂量不明确的处方;②重复发表过的论文或重复引用的文献内容,只录取1篇,重复的给予删除;③处方中含小处方,但功效不明确的;④单味中药形成的处方;⑤中西医结合的治疗方案;⑥外洗剂、外用膏药、贴敷方药以及食疗方药;⑦除中药内服治法外,还结合外用方法,如针灸、药浴等联合治疗过敏性皮肤病的方案。

1.4 数据整理:依照检索条件,共检索到3 285篇文献。遵循上述纳入与排除标准,共筛选出285篇符合要求的文献,共包含495首符合研究条件的方剂。

1.5 规范药名:依照《中国药典》(2020年版)的中药名称,规范方劑的中药名。山萸肉规范为山茱萸,夜交藤规范为首乌藤,当归尾、全当归规范为当归,双花、银花规范为金银花,麦门冬规范为麦冬,蝉衣规范为蝉蜕,芍药规范为白芍等。

1.6 构建数据库与数据分析:选择中医传承辅助平台软件(V2.50)(以下简称“TCMISS”)“平台管理”项下的“方剂管理”选项,录入整理完成的方剂数据,形成过敏性皮肤病数据库,选择“数据分析系统”与“统计报表系统”两项进行统计分析。

1.6.1 录入和核对方剂数据:由专人将筛选后的方剂录入软件,完成后再由两人进一步核对数据,确保数据的准确性,保障数据挖掘结果的可靠度。

1.6.2 数据统计:选择TCMISS“统计报表”项下的“基本信息统计”选项,分析方剂组分配伍中的中药四气、五味与归经的规律。选择TCMISS“数据分析”项下的“方剂分析”选项,依次进行中药频次统计、组方规律分析及新方分析等操作[3]。

2 结果

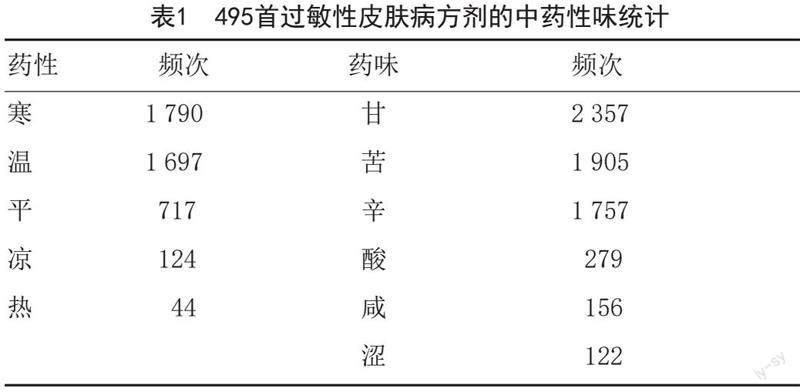

2.1 性味归经统计:495首方剂涉及的总中药有297味,分析发现治疗过敏性皮肤病的方剂中药的性味及归经规律。药性频次依次为寒、温、平、凉、热,药味多集中在甘味、苦味、辛味,归经多集中在肝经、脾经、肺经。见表1~2。

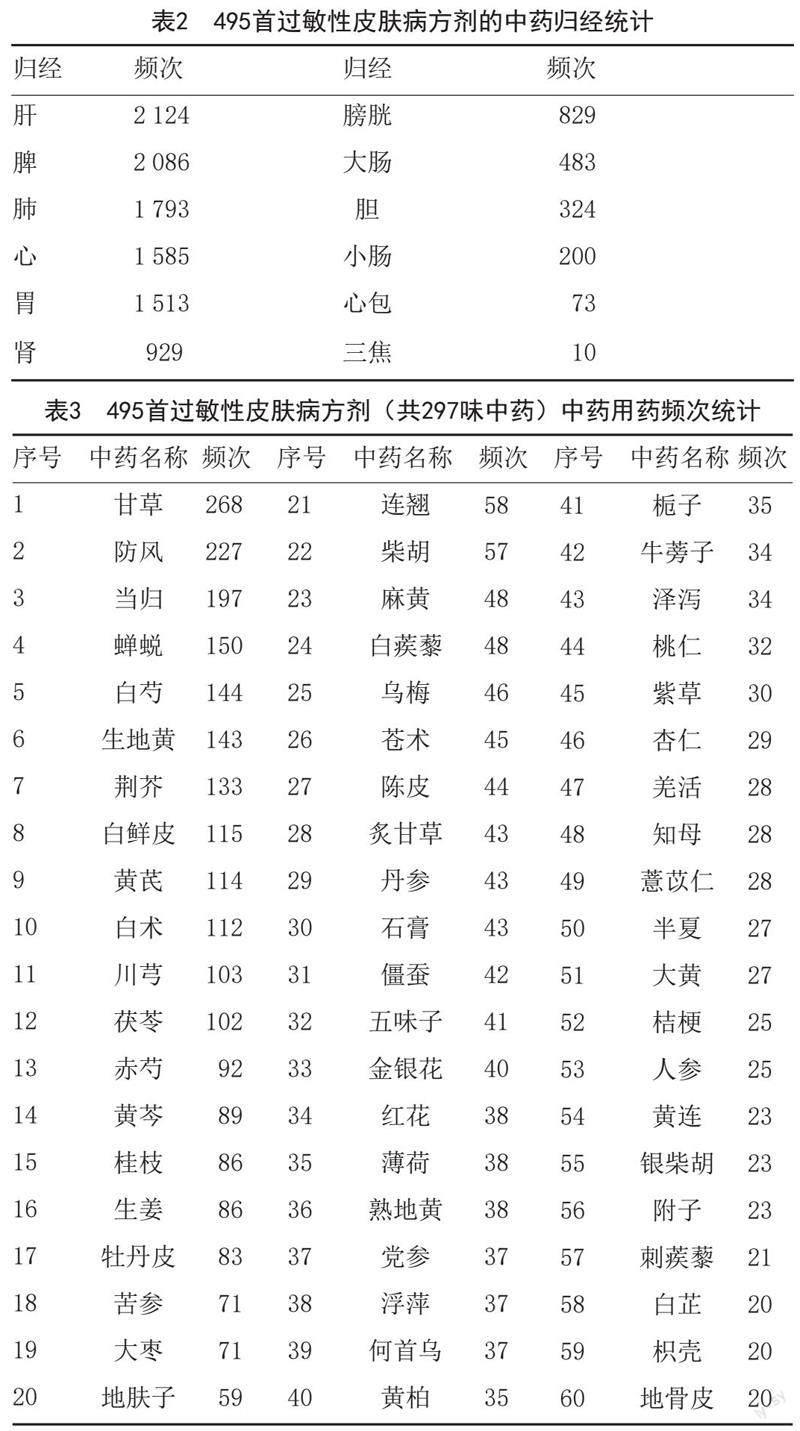

2.2 用药频次分析:选择TCMISS“频次统计”项目,对上述的495首方剂进行统计,获得297味中药使用的频次排序。60味中药使用频次≥20。其中,使用频次在前10位的中药为防风、当归、蝉蜕、白芍、生地黄、荆芥、白鲜皮、黄芪、白术、川芎(甘草通常作为调和药出现在中医方剂中,虽然各方剂组成中甘草较多见,但因其在方剂中的作用为调和诸药,并不作为治疗过敏的中药,因此甘草虽然用药频次最高,但其排名结果无实际意义,故甘草不计入实际分析排名。后续其他分析,甘草也不计入排名结果)。结果见表3。

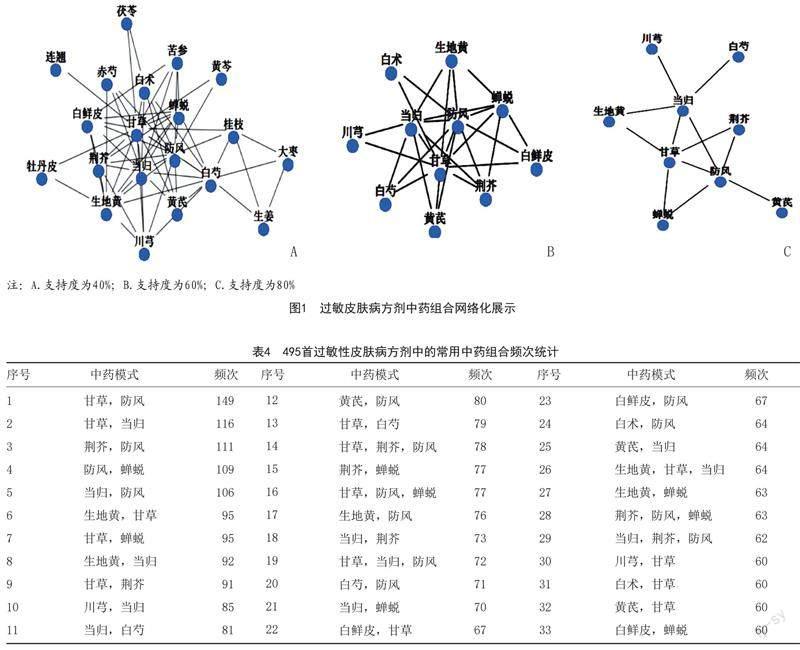

2.3 组合组方规律分析[4]:进入TCMISS数据分析界面,依次设置“支持度”分别为40、60、80,相应的支持度网络化展示见图1。支持度为“60”时,将“置信度”设为0.6,选择“用药模式”选项,结果显示有33个常用中药组合,共包含12味中药,最高频次的中药组合为荆芥-防风(甘草不计入结果,见2.2),其频次为111,占总方剂的22.4%。共得到27个两味药的组合,6个三味药的组合。结果见表4。选择“规则分析”选项,获得其组合规则。见表5。

2.4 核心组合分析[5-8]:设置相关系数为8,惩罚系数为3,基于复杂系统的熵聚类,进行核心组合分析。得到24个三味药的核心组合,3个四味药的核心组合,1个五味药的核心组合,组合共计28个。见表6。

2.5 新处方的分析:在以上核心组合提取的基础上,进行新处方分析。选择“聚类”“提取组合”选项,应用无监督熵层次聚类的算法[9-12],结果得到28个核心组合。再进一步进行聚类分析操作,显示有14首新的处方。见表7。选择TCMISS“网络展示”项,采用多样的网络可视化方式,展现中药核心组合与新方组合中不同组合的直观关系。见图2~3。

3 讨论

3.1 中医对过敏性皮肤病的认识:中医认为,过敏性皮肤病由许多种原因造成,这也造就了过敏性皮肤病有许多类型。程丑夫[13]认为,过敏性疾病当从风论治,过敏反应由风邪引起,将内因归咎为先天不足、卫外不固、血府空虚、血热妄行、血瘀内生等。外因则归咎于风邪,且常常兼夹六淫中的火邪、寒邪、湿邪、燥邪等。过敏性皮肤病的诊治应牢牢把握辨证论治的原则。临床上,过敏性皮肤病大体可划分为以下几种类型进行诊治:风寒型、风湿型、风热型、血热生风型、血虚生风型、血瘀生风型。

中医认为脏腑不调,外邪内合是过敏性皮肤病最常见的致病因素。《素问·至真要大论》记载的“诸痛痒疮,皆属于心”,为将外疾归咎于脏腑病机的最早记录[14]。心、肝的脏腑实证,肺、脾、肾的脏腑虚证都可能成为皮肤病的致病因素,脾虚不能统血,易出现过敏性紫癜等;肾不纳气影响人体免疫力,导致机体易受外邪侵袭且疾病复发率高;肝失疏泄,导致机体易受外风侵袭,从而出现荨麻疹等皮肤瘙痒症[15-16]。诸脏病变均离不开风邪,中医治疗过敏性皮肤病往往选择调节脏腑功能,兼以祛风的治法。

3.2 数据挖掘结果分析汇总:将汇总整理好的495首过敏性皮肤病方剂录入软件,形成数据并整理。分析方剂的配伍规律,结果表明在治疗过敏性皮肤病的方剂中使用寒性药居多,寒凉药可清热泻火解毒,清除体内热毒。药味以甘苦为主,甘能补、能和、能缓,起到固本之作用;苦能泄、能燥、能坚,清除湿热邪气,驱邪固本,防止过敏性皮肤病的复发。归经方面,则主要集中在肝、脾、肺等脏腑。肝主疏泄,肺主宣发肃降,可发散风、寒等外邪,脾主运化,主统血,可固摄正气。调节肝、脾、肺功能,对预防及治疗过敏性皮肤病有重要作用。配伍频次≥20的中药组合中以清热药(如生地黄、白芍、白鲜皮等)、扶正祛邪药(如当归、黄芪等)、祛风药(防风、蝉蜕、荆芥、川芎等)居多。而在临床上,过敏性皮肤病重点治法为祛风、清热、理血等,常常应用防风、蝉蜕、荆芥、当归等药物,这与数据挖掘得出的配伍频次靠前的中药名称与类型也是相符的,这些药物也正是临床治疗过敏性皮肤病使用较多的中药,数据挖掘出的用药规律与临床的用药规律是相吻合的。

虽然现代临床研究发现甘草具有抗变态反应的临床意义,其有效成分甘草酸,对豚鼠的皮肤刺激反应起显著抑制作用[17],但通常甘草是作为调和药性的作用出现在方剂中,并不作为治疗过敏的中药,因此甘草不计入结果。当归具有抗变态反应的作用,因其可抑制lgE的产生[18]。白芍可缓解特应性皮炎的症状,其主要成分为白芍总苷,具有抗炎、抗过敏的作用[19]。有临床疗效证实,白芍总苷对特应性皮炎具有治疗作用,可用于治疗荨麻疹等疾病[20]。白芍总苷还具有抑制肥大细胞脱颗粒,降低lgE表达,降低过敏反应的作用[21]。黄芪主要活性成分为黄芪甲苷,黄芪甲苷可降低lgE水平,在调节免疫力、抗炎等方面有着重要作用[19]。目前,黄芪治疗荨麻疹的作用已得到临床证实。白鲜皮对改善过敏反应也具有明显的效果。白鲜皮水提取物可抑制被动皮肤过敏(Passive cutaneous anaphylaxis,PCA)导致的接触性皮炎,还可以减轻绵羊红细胞导致的足跖反应,也可减轻因2,4,6-三硝基氟苯导致的迟发型变态反应[22]。防风、蝉蜕、荆芥是常用祛风药,临床上对于过敏性疾病的治疗应用较多;白芍与生地黄具有凉血等功效,适合血热性的过敏性皮肤病;白术可祛湿健脾,适合脾虚湿盛型过敏性皮肤病。

当进行组方规律分析时,运用关联规则,进行数据分析挖掘,获得33个常用中药组合,从网络展示图中可明显发现各中药之间的关联关系。当“支持度”为60,“置信度”为0.6时,荆芥与白术、生地黄、川芎、防风、蝉蜕、当归、黄芪、白鲜皮、白芍联系最为紧密。其中,荆芥、防风、蝉蜕、白鲜皮等具有祛风的作用,生地黄、川芎、当归、白芍等具有理血的作用,明代李中梓《医宗必读卷十·痹》中记载:“治风先治血,血行风自灭”,也体现了虽然风邪导致了过敏的发生,但治疗过敏性疾病首先要理血。组方规律分析的结果也符合中医治疗过敏性皮肤病的祛风、清热、凉血、扶正的治疗法则。以上药物均是过敏性皮肤病方剂中的核心中药,在过敏性皮肤病的临床实际应用中使用较多。

表4为过敏性皮肤病治疗方剂的常用配伍药对,体现了方剂的祛除风邪、凉血活血、扶正祛邪的特点。祛除风邪药对如荆芥-防风、蝉蜕-防风;扶正-祛风药对如黄芪-防风;凉血活血药对如生地黄-当归,以上药对使用规律皆与临床治疗过敏性皮肤病常用的祛除风邪、扶正祛邪、凉血活血等治则相吻合[23]。

运用复杂系统熵聚类操作,获得28个核心组合,14首新处方组合。分析核心组合,较典型的如荆芥、防风、蝉蜕;防风、乌梅、银柴胡;荆芥、连翘、牛蒡子、薄荷;当归、川芎、桃仁、赤芍、红花等。核心组合基本符合祛除风邪、凉血活血、扶正祛邪等特点,符合临床治疗过敏性皮肤病的治则。

综上所述,本文总结的用药规律符合临床治疗过敏性皮肤病的治则,因此临床上治疗过敏性皮肤病时,可结合本文总结出的组方规律及核心组合等进行中药的组方搭配,组成治疗方剂,辅助临床提高开方速度及获得更好的治疗效果;抑或是通过组方规律与核心组合进行加工,研发获得新方剂及新药。

新处方1、2、3的中药大多具有祛风止痒、清热解毒、抗过敏等作用,适合治疗荨麻疹、接触性皮炎、药疹。新处方2也是抗过敏的代表方剂过敏煎。新处方5、6、9、12中的中药大多具有健脾祛湿的作用,适合治疗湿疹、荨麻疹、异位性皮炎。新处方4、10大多具有活血凉血的作用,适合治疗荨麻疹、异位性皮炎。新处方8、13、14的中药大多具有清利湿热的作用,适用于治疗异位性皮炎、荨麻疹、湿疹。新处方10、11的中药多具有清热凉血、扶正补虚等作用,适用于湿疹、异位性皮炎。新处方7的中药大多具有扶正补益的作用,适合于扶正固本。分析新方的组成,可以发现规律,过敏性皮肤病的治疗以抗过敏中药为主,辅以祛风止痒、清热凉血、扶正祛邪等中药共同发挥作用,共同组成治疗处方。中医传承辅助平台也为深入研究与挖掘过敏性皮肤病的中医药组方用药规律提供了助力,为临床治疗用药及研发过敏性皮肤病的新药提供了新的思路与线索[24-25]。本研究得到的核心组合及新处方是否适用于临床应用,及其临床应用价值如何,尚需经过一定的实验研究、临床应用研究来验证效果。运用此方法分析得到的结果,为中医的临床用药提供了一定的参考价值,也为治疗过敏性皮肤病的新药研发提供了有益的研究思路。

[参考文献]

[1]王乙舟.中医辨证疗法治疗变态反应性皮肤病的临床疗效[J].内蒙古中医药,2013,32(5):84-85.

[2]李晓天,巫毅,李彦.过敏性皮肤病的病因探讨及对策[J].中国社区医师(综合版),2006,22(6):3-4.

[3]钟海森,覃骊兰,刘真真,等.过敏煎加减方治疗过敏性疾病组方规律分析[J].山东中医药大学学报,2020,44(2):111-118.

[4]吕建军,李霞,郝瑞春,等.基于数据挖掘分析含白术的成方制剂的组方规律[J].中国药房,2018,29(21):2930-2934.

[5]唐仕欢,陈建新,杨洪军,等.基于复杂系统熵聚类方法的中药新药处方发现研究思路[J].世界科学技术:中医药现代化,2009,11(2):225-228.

[6]侯王君,高媛媛,庄贺,等.基于中医传承辅助平台的《脾胃论》方剂组方用药规律分析[J].辽宁中医杂志,2018,45(6):1182-1184.

[7]曹晓靖,孙长岗,李有杰,等.基于中医传承辅助系统的中医药治疗原发性肝癌方剂的组方规律分析[J].中华中医药学刊,2016,34(1):69-72.

[8]张秀荣,刘国伟,季旭明,等.基于中医传承辅助系统治疗黄疸方剂组方规律分析[J].中华中医药学刊,2013,31(11):2461-2463.

[9]戴娅怡,袁拯忠,倪小芬.酸枣仁汤化裁治疗失眠的中医证候分布特点及组方规律的文献分析[J].中华中医药学刊,2010,28(10):2095-2097.

[10]刘超,陈光,高嘉良,等.中成药治疗眩晕用药规律分析[J].中国实验方剂学杂志,2017,23(11):202-207.

[11]殷胜骏,韩涛,张刚,等.中医治疗缓慢性心律失常的临床组方规律分析[J].中国实验方剂学杂志,2017,23(11):220-224.

[12]朱玉娟,郑科,张毅,等.《中医方剂大辞典》中治疗荨麻疹方剂用药规律分析[J].中国实验方剂学杂志,2012,18(18):1-3.

[13]程丑夫.过敏性疾病当从风论治[J].江苏中医药,2002,23(3):1-3.

[14]黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社,1963:6.

[15]杨健坤,冯全生.探析“肝主候外”理论及其临床应用[J].中国中医基础医学杂志,2015,21(11):1350-1351.

[16]刘芳,陈明.以“肝主疏泄”指导过敏性疾病诊疗[J].中医杂志,2014,55(3):253-254.

[17]张承烈.抗过敏中药研究进展[J].浙江中西医结合杂志,2005,15(4):253-255.

[18]田芳.中药治疗过敏性疾病的作用研究进展[J].云南中医学院学报,2001,24(3):15-18.

[19]何俊辰,王绍瑜,王中江,等.单味中药抗Ⅰ型变态反应研究进展[J].中成药,2021,43(5):1259-1264.

[20]刘斌,李静,胡惠清,等.白芍总苷对Nc/Nga小鼠特应性皮炎的保护作用[J].中国麻风皮肤病杂志,2017,33(1):31-33.

[21]宋志琴,张琼方,冯冬梅,等.白芍总苷联合复方甘草酸苷治疗儿童特应性皮炎疗效分析[J].河北北方学院学报(自然科学版),2017,33(6):20-22.

[22]陆朝華,曹劲松,凡华,等.白鲜皮水提物改善迟发型变态反应性肝损伤的作用机理[J].中国药科大学学报,1999,30(3):212.

[23]张振榜,李纯青,毛正美.中医药诊治变态反应性皮肤病的进展[J].皮肤病与性病,2000,22(3):17-19.

[24]王雪可,崔应麟,丁培娜,等.基于中医传承辅助平台的治疗偏头痛方剂组方规律分析[J].时珍国医国药,2020,31(6):1499-1501.

[25]王淑俊,刘艳华,王成武,等.治疗过敏性疾病的基础理论探讨[J].辽宁中医杂志,2009,36(7):1114-1115.

[收稿日期]2022-01-24

本文引用格式:王丹丹,覃骊兰.基于数据挖掘中医药治疗过敏性皮肤病的组方规律分析[J].中国美容医学,2023,32(3):108-113.