中国古代文人到底有多会吃

2023-05-30中国国家地理

中国国家地理

苏轼:老饕在路上

苏轼的诗词与故事已经流传了近千年,历久弥新,而与这一切相伴的,还有他的美食,以至现在,我们时常能见到以“东坡”为名头的菜肴和酒楼。

苏轼的美食并非出自珍贵的食材、绝顶的烹饪技法,而是随着他的游宦足迹,信手取材取法于各地乡土,质朴而实惠。更难能可贵的是,他将诗词嵌进美食,形成一道独特的美食文艺风景线。

西湖一带盛产河鲜,也盛产龙井茶,但在苏轼之前,还从没有人敢想象,能把龙井茶和虾仁配在一起做成菜。但苏轼偏偏不走寻常路,颠覆了以往人们对食材搭配的概念,组合出这道集茶香与虾鲜的菜品。

元丰二年(1079年),苏轼因写诗文批评王安石的新法改革,被捕入狱。他写诗跟弟弟诀别,准备好了“是处青山可埋骨”,不料最后的处罚是贬到黄州,任团练副使。

苏轼的这张嘴,除了爱得罪人,更爱吃。苏轼贬谪到黄州之后,黄州当地人不知道怎么烹制猪肉,这可把爱吃肉的苏轼给急坏了,于是他写下一首关于炖肉的文,叫《猪肉赋》,里面详细地描述了猪肉的做法:“净洗铛,少着水,柴头灶烟焰不起。待他自熟莫催他,火候足时他自美。”方法总结起来很简单,就是少水多料,小火慢炖。

北宋文豪苏东坡自封“老饕”,馋而会吃。他被贬谪到黄冈时,见黄冈市面猪肉价贱,人少吃,便亲自烹调并作《食猪肉诗》。因名人效应,苏东坡做肉的方法后来被广而效之,并有了“东坡肉”一菜。

除了东坡肉,苏轼菜谱中其他菜肴在当地也大受追捧,“东坡”几乎成了各个餐馆吸引顾客的招牌:东坡肉、东坡饼、东坡羹。他的私房菜,成了当时最流行的菜式,吃“苏家菜”也成为一种饮食时尚。

“苏家菜”最有意思的地方,在于因地制宜。西湖盛产大鲤鱼,苏轼用橘皮、咸萝卜汁和黄酒与之搭配,烧出“东坡鱼”;他还另辟蹊径,将西湖盛产的龙井茶引入烹饪,创出“龙井虾仁”。

蘇轼这样一个热爱美食、热爱生活的乐天派,世间的苦难是极难打倒他的,所以林语堂给了苏轼一句评价:“人间不可无一难能有二”。

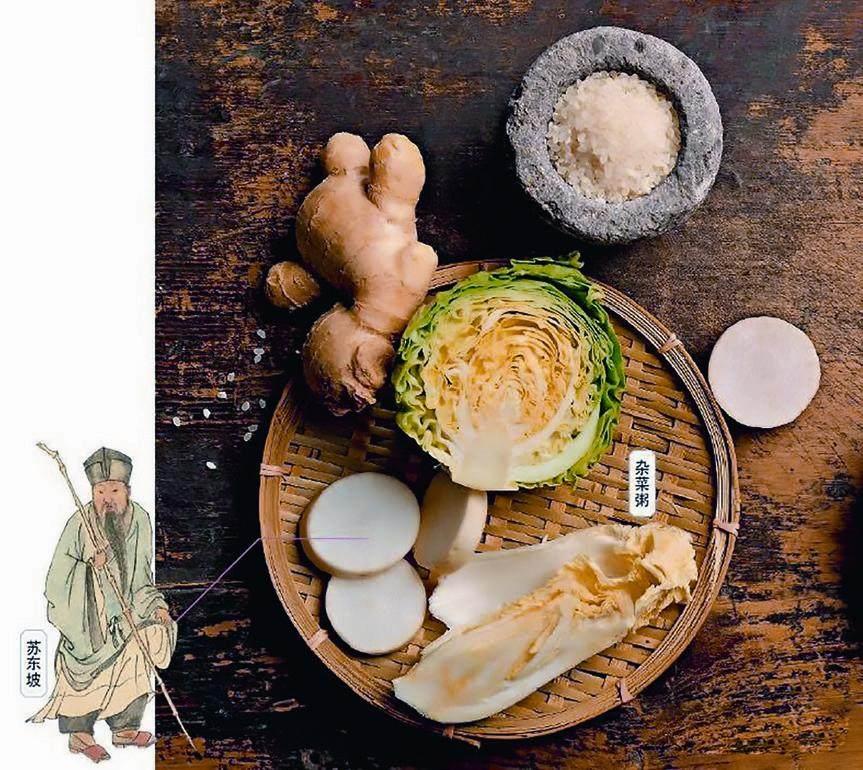

苏轼用白菜、萝卜、生姜等杂菜与粳米烹制成“东坡羹”,也就是杂菜粥。

袁枚:此生只想做一个吃货

图为复原的随园菜“鳗面”。烹饪时,取大鳗一条蒸烂,拆肉去骨和入面中,加鸡汤揉,擀成面皮,用小刀划成细条入鸡汁、火腿汁、蘑菇汁内煮熟。

200多年前的清代乾隆时期,南京城西的随家仓一带,是片富贵风流的雅集之地,这里有一座私家园林,名为“随园”,主人是一位沉迷于呼朋唤友舞文弄墨、钻研厨艺遍尝美食的名士,他的名字叫袁枚。

袁枚是一个诗人,写过《随园诗话》。更重要的是,他是美食家,一部《随园食单》,奠定了他在江浙菜系里的教主地位。

袁枚对菜品色香味形的品鉴真切到位、细致入微,比如他在《随园食单》中记载的“杨公团”的味觉感官和咀嚼感受:“杨明府作肉圆大如茶杯,细腻绝伦,汤尤鲜洁,入口如酥。”其烹饪关键在于:去掉筋和节,肉剁极细,肥瘦各半,粉芡调和均匀得当。图为北京高级烹饪师白常继先生复原的“杨公团”,色香味形和食器的搭配近乎完美。

《随园食单》在口味上强调自然主义的原色、原香,是继承并发扬了李渔“从来至美之物,皆利于孤行”的观点。

袁枚主张菜品要精致勿杂乱,食味厚重而不油腻,清鲜而不淡薄,咸淡合宜,并具有形制美。因此他对食器也非常重视,他赞同传统的“美食不如美器”的观点,但主张雅丽和适用的统一,不求过于奢贵,大抵能够“宜碗者碗,宜盘者盘,宜大者大,宜小者小,参错其间,方觉生色……物贵者器宜大,物贱者器宜小;煎炒宜盘,汤羹宜碗;煎炒宜铁铜,煨煮宜砂罐”,就不辜负美食了。

用松菌垫底,燕窝泡发时挑去燕毛,开水汆后捞出入碗加鸡汤、火腿汁蒸至软嫩,松菌之浓香与鸡汤之鲜香把燕窝推向极致,此即松菌燕菜。

倪瓒:高士的人间烟火

倪瓒性格清高孤傲,洁身自好,是真正出淤泥而不染的文人。他喜爱的食物,也如他自己一般,讲究那份超脱和高洁的感觉。图中清淡的食材平铺在红莲花瓣上,恰是倪瓒本人品行的隐喻。亭亭净植,不蔓不枝,可远观而不可亵玩焉。