腐败治理提升政府信任:新微观证据与影响机制

2023-05-30吉木拉衣

摘 要:党的十八大以来,党中央实施全面从严治党战略,形成反腐败高压态势。党的二十大强调了反腐败斗争的长期性和极端重要性。本文运用2019年中国社会状况综合调查(CSS)数据实证研究腐败治理对不同层级政府信任的影响及作用机制后发现,腐败治理能够显著提升公众对各级政府的信任。同时,在使用互联网的群体中腐败治理对政府信任的正向效应更高,互联网能够强化腐败治理对中央和区县政府信任的正向影响。研究结论以期为实施全面从严治党战略提供合法性实证依据,为各级政府推进腐败治理提供一定启示。

关 键 词:腐败治理;政府信任;公共服务满意度;互联网使用

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2023)04-0074-12

收稿日期:2023-02-03

作者简介:吉木拉衣,中共内江市委党校、中共四川省委党校智库研究基地教师,盘古智库特约研究员,研究方向为腐败治理。

基金项目:本文系国家社会科学基金項目“微博反腐的风险规制与制度化、法治化研究”的阶段性成果,项目编号:13CZZ049。

习近平总书记提出,反腐败要坚决查处领导干部违纪违法案件,切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题,同时强调全面从严治党的主要目标是“取信于民和赢得人心”。[1]党的二十大报告中的第十五个部分就是坚定不移全面从严治党,强调深入推进新时代党的建设新的伟大工程,反腐败是最彻底的自我革命,要坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。[2]2023年1月,习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上强调,要一刻不停地推进全面从严治党,把全面从严治党作为党的长期战略、永恒课题。[3]这表明我国全面从严治党和反腐败斗争工作已进入常态化,目的是提高政治清廉度,促进政治体系健康发展,维护公众幸福生活和保证社会公平正义,最终取信于民。实际上,腐败被称为政治之癌,是一个世界性难题,其制约了制度作用,[4]且腐败具有隐蔽性,将造成公共权力的滥用,破坏经济社会发展体系,[5]进一步瓦解政府与公众之间的有效互动,破坏社会秩序,最终危及公众对政府的信任基础。[6]治理腐败、建构廉洁政府是国家治理体系与治理能力现代化的重要内容,而政府信任是社会信任体系的基石,是实现社会良法善治和国家制度有效运转的润滑剂,既影响社会凝聚力的形成,也影响着政策的有效落实。[7]在发展中国家,政府信任更是与民族团结、社会稳定和国家统一紧密相连。[8]

国内外已有文献探究了腐败感知、腐败经历对政府信任的影响以及反腐败努力的信任促进效应,但腐败治理对政府信任的作用机理仍有待深入分析与检验。本文重点关注的问题是:党的十八大以来,在党中央实施全面从严治党对腐败形成高压态势的政治形势下,治理腐败能否提升政府信任,如果腐败治理与政府信任之间存在因果关系,影响效应有多大,哪些机制在发挥作用,等等。为此,本文利用2019年中国社会状况综合调查(CSS)数据进行实证检验,以进一步探究推动反腐败和改善政府信任的内在联系。

一、腐败治理提升政府信任的概念、文献与假设

(一)核心概念

腐败是政府官员为实现私人利益而滥用公共权力的一种违法行为。[9]关于腐败所产生的后果有两种截然相反的观点:功能主义和韦伯主义。[10]功能主义认为,腐败可能会优化官僚和政治机制,促进社会融合和资本积累,还可以通过向支持者提供物质利益和提升政治忠诚来帮助维持制度合法性,而反腐将会腐蚀政府信任,损害制度合法性;相反,韦伯主义则认为,腐败行为将腐蚀政府质量,损害政府形象,进一步影响公众对政府的清廉感知,牺牲公共利益和公共精神,最终侵蚀政府执政合法性,从严反腐则将有效提升公众对政府的信任。事实上,腐败在本质上是一种由信息和激励相互交织的问题,可以借助“委托—代理”理论予以解析。在公共权力结构运行过程中,由于激励不兼容、信息不对称和监督成本过高等问题,作为代理人的官员很容易为寻求自身利益最大化而从事腐败活动。[11]遵循这个脉络,有学者对腐败发生机制进行深入分析,并提出著名的腐败公式:“腐败=垄断+自由裁量权-问责”,认为当代理人即官员被赋予很大的垄断权力和自由裁量权,同时委托人对代理人的问责机制缺乏或薄弱时,腐败行为将会泛滥。[12]鉴于此,为有效预防和遏制腐败,有必要重构委托人和代理人之间的结构关系,降低代理人对权力的垄断和自由裁量权,同时健全委托人对代理人的监督问责机制。[13]

政府信任是公众对政府部门按照公众意愿行使公共权力进行公共管理、提供公共服务活动的心理预期,是公众在期望与现实之间作比较后做出的满意度认知评价,表明了公众对政府的支持程度。[14][15]实际上,政府信任不仅事关政府体系与公共权力有效运转的合法性,还具有社会资本式的治理润滑剂功能,能够有效降低政府管理中的交易费用,进一步优化治理效率。国外学者主要从评价、态度与信念三个维度来理解政府信任的发生机理。[16][17]首先,作为评价的政府信任主要反映政府促进经济增长、提升公共服务绩效等宏观效益符合预期的程度;其次,作为态度的政府信任主要体现了公众在自身情境下考量其现实利益的满足程度,以及对政府部门、政府官员及其行为等所持的赞成与认可程度;再次,作为信念的政府信任则是核心部分,主要反映民众对于政府机构、政府官员、政府行为的正当性、合法性、公益性和服务性的认知和信心,与个体传统文化和价值观念紧密相关。国内学界主要从制度绩效和社会文化两条理论路径解释政府信任。[18]制度绩效理论认为,政府在社会各领域的治理和服务绩效是政府信任的源泉和基石,政府合法性建立在经济绩效、民主选举与获得感知等基础上,制度绩效是国家执政合法性的巩固力量,并在实证研究中根据公众对制度绩效的满意度评价来衡量;社会文化理论则主张,政府信任根植于社会文化观念,是文化塑造的产物,受社会政治文化、价值观念等传统文化的影响,在具体研究中主要借助哲学式思辨性质的规范探讨。

(二)文献综述

功能主义和韦伯主义两个学派的支持者在理论层面一直争论不休,但国内外实证研究更偏向于韦伯主义。在国外,有学者通过实证分析拉丁美洲多个国家的调查数据,发现腐败会损害人们对政治体系的信任,降低人际信任,进而危及政治制度合法性。[19]另外,针对西方国家整体而言,有学者发现腐败会破坏民主代表制所特有的“委托—代理”关系,并进一步降低公众对政府的信任。[20]针对性的实证研究也发现腐败侵蚀了公众对各级政府机构的信任,腐败与公众对政治机构的信任之间存在显著的负相关。[21][22]在此基础上,有学者分析非洲的调查数据后发现腐败和政府信任之间是双向互动的关系,除了“向前机制”即从腐败到政府信任之外,还存在“向后机制”即对国家机构的不信任也会促使公众形成对公职人员腐败行为的惯性思维与刻板认知。[23]

在中国情境下展开的多项研究也探讨了腐败对政府信任的影响。有学者发现,公众本人及亲朋好友的腐败经历将负面影响其对地方政府的信任度。[24]当公众对政府信任下降超出一定限度而演变为严重的信任危机时,将导致公众对政府的持续性怀疑与反感,进一步影响政府的形象与绩效评价,最后将引发严重的政府合法性危机。[25]也有学者发现公众腐败感知对反腐绩效的不满意都对政府信任有显著的负面影响,而且公共服务满意度能够有效减缓公众对反腐绩效不满而对政府信任的抑制效应。[26]

除此之外,反腐对公众政府信任影响的研究逐渐分化。一种观点认为,高压式从严反腐行动能有效清除政府系统中的腐败,持续的反腐行动对潜在腐败行为也会形成强烈的震慑效应。党的十八大以来的反腐行动提高了公众对政府廉洁与绩效的评价,[27]进而提升了人民幸福体验。[28]另一种观点则认为,在持续性的反腐败运动中,媒体将大量政府腐败案件曝光于众,在社会上形成宣传放大效应,可能对公众带来强烈的心理与认知冲击,导致公众形塑刻板印象,损害公众对政府的廉洁感知水平,从而降低政府信任。[29]这可能与信息不对称和认知冲击的心理逻辑有关。一旦腐败信息大量充斥在公共空间中,公众将经历一个由“不完全信息”向“过度信息”的状态转变过程,进而形塑了政府腐败的刻板认知。[30]但是,此判断是由反腐运动效果的滞后性所致,往往与实际情况相悖。事实上,在反腐过程中揭露与曝光政府官员的腐败信息是对公民知情权的有效保障,随着反腐败斗争的常态化和相关制度的完善,公众反应逐渐与之相适应,长此以往将优化公众对政府的信任。

(三)研究假设

党的十八大以前,政府对社会资源配置主导权并未打破,一定程度上为官员寻求权力寻租和腐败的机会提供了便利,[31]甚至腐败会被当成社会的隐形规则,[32]引发公众愤怒,进一步破坏政府信任。在腐败盛行、互联网逐渐发展、经济绩效难以继续维持政治信任的情况下,迫切需要党和政府通过惩治公职人员腐败行为,净化党内政治生态,改善政府行为合法性,从而优化公众的政府信任。

鉴于此,为廓清政治生态、增强政府公信力,党的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央强调全面从严治党,高压式反腐败工作促进了公众对政府工作绩效的积极评价。[33]事实上,国家为了政治社会体系的有效运转和合法性的巩固与优化而选择“刮骨疗伤”,全面从严治党将带来持续性的公众对政府的信任感。在此基础上,提出假设1:腐败治理对政府信任有显著的正向影响,反腐力度越高,公众对政府的信任度越高。

21世纪以来,西方世界均出现了政府公信力危机。[34]许多国家及其政府通过提高政府治理绩效来解决政府信任下滑问题,改善政府治理绩效不仅能够增进公众物质利益,还能提升民众政府信任,巩固国家执政基础,[35]最终跨越“塔西佗陷阱”。改革开放以来,中国政府一直采取务实的“绩效合法性”战略,即政府通过促进经济增长、社会稳定、公共服务质量和效益等实质性绩效来维持政府信任和巩固执政合法性。[36]然而,随着社会经济的发展,人民对美好生活的需要不断改变,对政府的要求也不断提升,经济绩效不再能带来持续性的政府信任,政府在公共服务、公民权利、社会公平正义等问题上的治理低效或失灵同样会引发公众的质疑和不信任。[37]可见,腐败会负面影响公众对公共服务绩效和治理绩效的评价,而公共服务绩效和治理绩效是促进政府获得公众信任的重要途径。[38]换言之,治理腐败不仅可以直接提升政府信任,还将促进公众对公共服务绩效和治理绩效的积极评价,进而对政府信任产生正向影响。由此,提出假设2:公共服务绩效在腐败治理与政府信任之间发挥中介作用,反腐不仅可以直接提升政府信任,还能够通过公共服务满意度间接提升政府信任。

互联网是社会经济发展和时代变迁的产物,是不以人的意志为转移的客观现象。随着以互联网为传播媒介的各类新媒体如雨后春笋般出现,各国公众对于信息的要求不断提升,个体不公正体验、官员腐败、群体性事件等信息均容易在互联网上形成宣传放大效应,致使公众对政府持有不信任的态度。例如,有学者就发现互联网使用频率、主要信息来源、空闲上网频率均导致公众对政府清廉感知水平产生消极影响。[39]后续研究进一步表明,因信息不对称形成信息鸿沟也将导致公众政治信任的降低。[40]

公众所持有的不信任态度也会从反面促使相关部門选择开展从严反腐运动,并鼓励公众参与反腐过程,以清除既有腐败存量,进一步对潜在腐败行为形成强烈的震慑作用。在持续性的反腐败运动中,互联网平台将大量政府反腐定罪案件及时有效地曝光,在社会上获得公众支持,提升了公众参与感和对政府的廉洁感知水平,从而提升了政府信任。有学者基于党的十八大以来实施的全面从严治党战略而构造准自然实验,运用双重差分法评估了腐败治理的政策效应,发现腐败治理不仅提升了公众主观幸福感,[41]而且提升了对政府工作绩效的评价。[42]也有学者通过调查729名大学生研究发现,党的十八大以来的反腐措施和反腐成效都受到了大学生的积极评价,对大学生的政府信任有较大的促进作用。[43]考虑到互联网的“双刃剑”影响效应,推测从严反腐所带来的政府信任促进效应将受到互联网的调节作用。因此,提出假设3:互联网使用在腐败治理与政府信任之间发挥正向调节作用,将有效强化反腐对政府信任的正向影响。

综上所述,列出本文的研究架构如下(见图1):

二、腐敗治理提升政府信任的研究设计

(一)数据来源

本文所使用的数据来源于2019年中国社会状况综合调查(Chinese Social Survey,简称CSS)。主要原因在于,一是CSS2019有个体、家庭、社会、制度等多层面的数据特征,是最新公布的调查数据,包含了本文所需的相关变量,并将政府信任细化到中央、区县和乡镇三级;二是该调查采用概率抽样的入户访问方式,覆盖了全国31个省、自治区、直辖市,包括151个区市县,604个村、居委会,具有较好的代表性和可靠性。2019年总共获得了10283份有效调查问卷,其中包含5802份城市问卷,4481份农村问卷。排除答案为“不知道”“不适用”等无效问卷后,我们获得7683个有效样本。

(二)变量选择与界定

⒈因变量:政府信任。CSS2019问卷中分别询问了受访者对中央、区县和乡镇三个层级的政府信任程度,将答案赋值为“1=完全不信任、2=不太信任、3=比较信任、4=非常信任”。通过简单描述分析,可以看到中国公众对中央政府的信任度最高(均值为3.58),区县政府信任居中(均值为3.03),而对乡镇政府的信任度最低(均值为2.86),即公众对政府的信任度随着政府级别的提高而提升,呈现“差序格局”状态。对这三个项目进行信度分析,发现Cronbachs Alpha为0.764,运用主成分分析法对这三个不同层次政府信任项目进行因子分析,经过最大方差法旋转,提取1个“政府信任”公因子。

⒉自变量:腐败治理。CSS2019问卷中询问了受访者关于“政府在廉洁奉公、惩治腐败方面的工作满意度评价”,并以其反映腐败治理绩效,赋值“1=很不好、2=不太好、3=比较好、4=很好”,结果均值为2.91,处于“不太好”和“比较好”之间,持“很不好”“不太好”“比较好”和“很好”的受访者分别占5.9%、20.2%、50.8%和23.2%。

⒊中介变量:公共服务满意度。提供公共服务是政府的核心职能之一,公众对公共服务的满意度评价是衡量政府服务绩效的关键指标。CSS2019问卷请求受访对象分别对政府在教育、医疗卫生、社会保障、就业和环境保护等五个方面进行满意度评价,答案分别赋为“1=很不好、2=不太好、3=比较好、4=很好”。公众对政府提供医疗卫生的满意度最高(均值为3.04),而对政府扩大就业、增加就业机会的满意度最低(均值为2.89),差距并不明显。对这5个项目进行信度分析,发现Cronbachs Alpha为0.835,通过主成分分析法对这5个公共服务绩效评价项目进行因子分析,经过最大方差法旋转,提取1个“公共服务满意度”公因子。

⒋调节变量:互联网使用。CSS2019问卷中询问了受访者“您平时上网吗”,答案分别赋值为“1=上网、0=不上网”,平时不上网的受访者占30.2%,上网者占69.8%。按照年龄分组,对公众互联网使用情况进行分析,发现对于不上网群体,50岁以上的占了79.0%;而对于上网群体,50岁以下的占了73.7%。上网和不上网的群体中,随着年龄的增大,公众选择上网的比例缓慢下降,而选择不上网的比例则急剧增加(见图2)。

此外,为尽量消除遗漏变量引致的估计偏差,本文将控制性别(1=男,2=女)、年龄(18到69,数值越大表示年龄越大)、民族(1=汉族,2=少数民族)、婚姻状况(1=已婚,0=未婚)、政治面貌(1=党员,0=非党员)、社会经济地位(1到5,数值越大表示社会经济地位越高)、受教育程度(1到5,数值越大表示受教育程度越高)、家庭经济状况满意度、生活满意度、人际信任(均为1到10)、户籍(1=城镇,2=农村)、宗教信仰(1=有宗教信仰,0=无宗教信仰)等变量。详细变量统计如下(见表1):

三、腐败治理提升政府信任的实证结果与分析

(一)主效应检验

本文的被解释变量“政府信任”是经过因子分析而形成的连续变量,因而可以借助多元线性回归模型进行因果关系推断。多重共线性检验表明,方差膨胀因子(VIF)均在1至2之间,远小于3.3的同源方差限度,分析过程不存在共线性问题。拟合结果如下(见表2):

模型1是只放入控制变量的基准模型,模型2-5分别以政府信任公因子、中央政府信任、区县政府信任和乡镇政府信任作为因变量。可以得出结论:男性比女性更信任中央政府,而女性比男性更信任乡镇政府;年龄指标对不同层级政府的信任均具有正向影响,年龄指标具有政府信任累积效应;少数民族与汉族之间无显著差异;已婚群体比未婚群体持更低的政府信任;党员比非党员对不同层级政府具有更高的信任,入党将有效提升政府信任;社会经济地位与政府信任无显著关系;受教育程度越高,政府信任越高;家庭经济状况与政府信任总体上正相关;生活满意度和人际信任皆对不同层级政府信任具有稳健正向影响;农村居民比城镇居民具有更高的中央和区县政府信任。

模型2在控制变量的基础上,将腐败治理变量纳入回归模型中,模型整体通过显著性检验,R2值为0.251,比模型1增加9.1个百分点,说明腐败治理对政府信任的提升有较大的贡献。腐败治理对政府信任有显著的正向影响,反腐每提升一个单位,政府信任相应增加0.389个标准差,即本文结论符合韦伯主义在中国情景的适用性,验证了假设1成立。具体来看,腐败治理对民众乡镇政府信任的提升效应最大(β=0.365),区县政府信任次之(β=0.309),最后是中央政府信任(β=0.0814)。

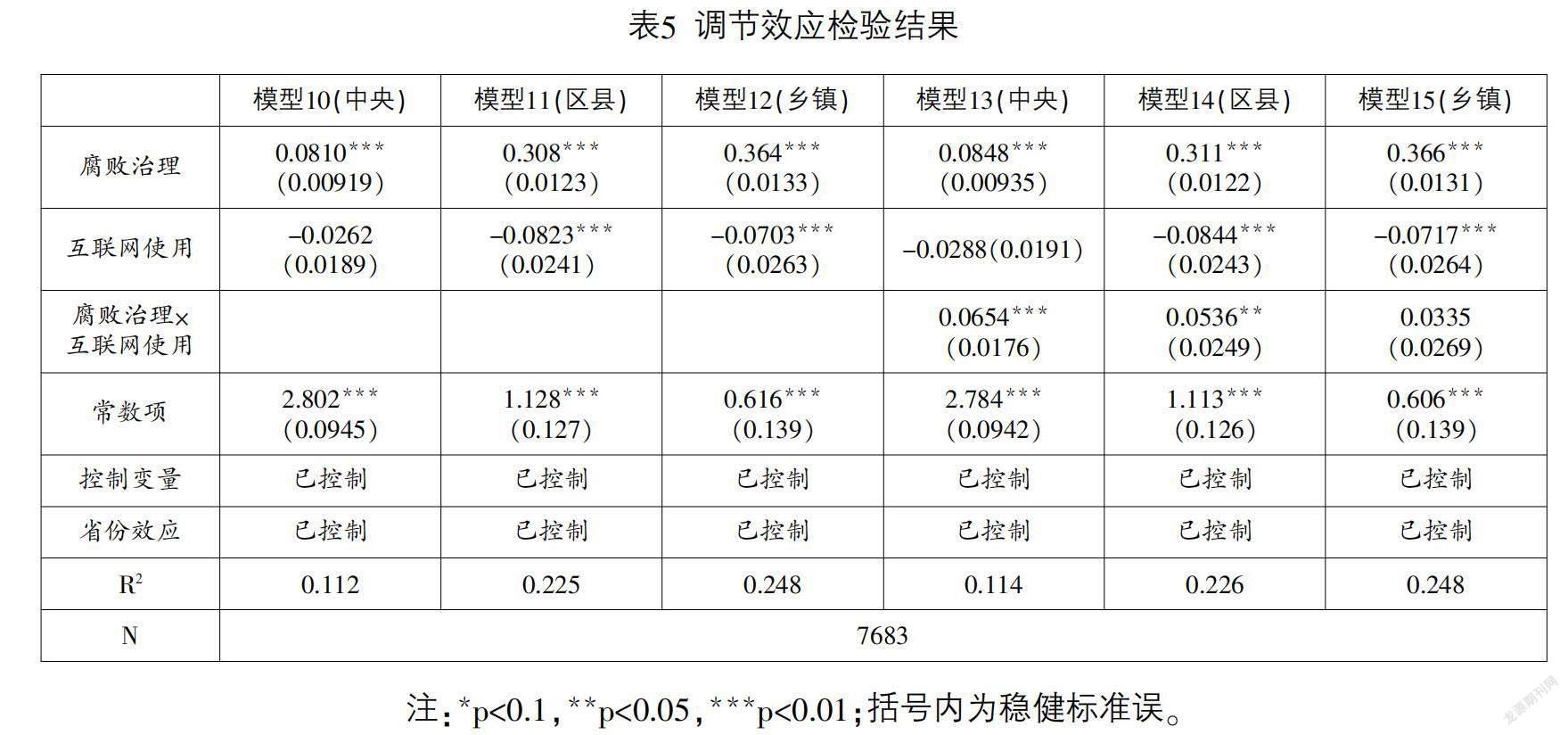

(二)中介效应检验

公共服务满意度在腐败治理与政府信任之间存在中介作用,在检验方法上借鉴了Baron、Kenny、温忠麟等学者们提出的三步法检验策略。[44][45]多重共线性检验表明,方差膨胀因子(VIF)在可接受范围内,分析过程同样无共线性问题。检验结果如下(见表3、表4):

由模型6可知,腐败治理对公众公共服务满意度具有显著的正向影响(β=0.687),有效地解释了公共服务满意度变异的45.39%。模型7检验了腐败治理和公共服务满意度对中央政府信任的影响,结果表明腐败治理对中央政府信任具有稳健的正向影响(β=0.0266),公共服务满意度对中央政府信任也具有显著的正向影响(β=0.0798),改善公共服务的质量和效益能够有效增进公众对中央政府的信任,有效地解释了中央政府信任变异的12.1%;而腐败治理的回归系数从模型3中的0.0814变为0.0266,影响效果明显减弱,说明公共服务满意度在腐败治理与中央政府信任之间发挥部分中介作用,腐败治理能够通过提升民众对公共服务的满意度而间接促进中央政府信任,中介效应占比为67.3%。

同理可知,公共服务满意度在腐败治理与区县和乡镇政府信任之间也发挥着部分中介作用,中介效应占比分别为53.1%和52.3%。证明了假设2成立。

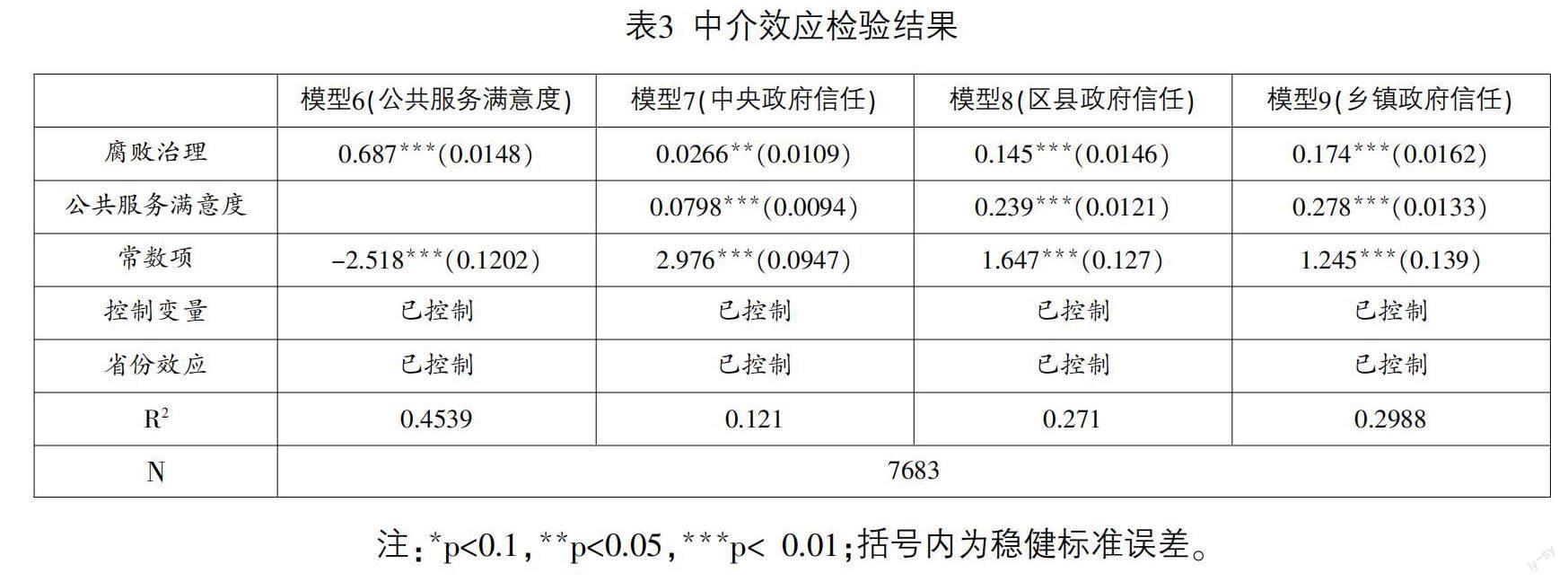

(三)调节效应检验

互联网使用在腐败治理正向影响公众政府信任过程中存在潜在调节作用。为了验证假设3,本文采用国内外学者们普遍使用的调节回归分析的三步骤检验法,[46][47]即采用腐败治理和互联网使用的交互项来检验调节作用。分析过程同样无共线性问题。检验结果如下(见表5):

可以发现互联网使用对公众政府信任具有复杂的影响。模型10-15共同显示,互联网使用对公众政府信任具有负面影响,这与以往研究相一致,但本文更细致地展示了互联网使用对不同层级政府信任的异质性影响效应,即互联网使用损害了公众对区县和乡镇政府的信任,而对中央政府信任无显著影响。这也表明,互联网等新媒体可能加深了公众所持有的政府信任“差序格局”的状态。区县和乡镇政府是中央政策的接受者和落实者,是與公众直接打交道的基层政府,容易与公众形成目标冲突和利益矛盾,特别是在互联网时代,因而公众容易对基层政府持不信任的态度。

模型13和14表明,腐败治理和互联网使用的交互项在1%显著性水平下显著,且系数为正,说明互联网使用确实能够在腐败治理与政府信任之间起正向调节作用,假设3基本得到验证。具体而言,使用互联网将有效加强腐败治理对中央和区县政府信任的正向影响,对中央和区县政府信任的提升效应比未使用互联网分别高出6.54%和5.36%,而对乡镇政府信任无调节作用。

四、腐败治理提升政府信任之对策建议

以习近平同志为核心的党中央在党的十八大以来坚决实施全面从严治党战略获得了公众认可,公众对政府的信心显著增强。《2022年爱德曼全球信任度调查报告》也显示,中国政府赢得了人民的高度信任,信任指数远高于世界平均水平,以91%的成绩继续位居世界首位,而美国降至39%,中国政府的信任度达到十年来最高,[48]其中党中央坚决打赢反腐败斗争功不可没。为进一步增强政府公信力和执行力,巩固党和国家的执政基础,推进国家治理现代化,本文提出相应对策建议。首先,巩固既有反腐败成果,继续推进全面从严治党战略。从直接效应来看,加强对典型腐败案件的宣传、总结和警示教育,巩固既有反腐败成果,从健全监督体系、党风廉政建设、鼓励公众参与等多方面继续下功夫,形成制度化、法治化反腐体系,以筑牢“不敢腐、不能腐、不想腐”的堤坝,从制度、法律、社会等多层面预防和遏制腐败行为,直接促进公众对不同层级政府的信任。其次,提高教育、医疗、社保、就业和生态等公共服务资源的充足程度、分布均衡程度、获取便利程度以及普惠性程度,以改善公共服务绩效,满足公众多元化、异质化以及个性化的公共服务需求,不仅可以直接增进公众对不同层级政府的信任,还能在腐败治理与政府信任之间搭建桥梁,强化腐败治理所带来的积极影响。再次,加强互联网平台和电子政务建设,深化基层政府与公众的沟通交流。基层政府是代表公权力的公众直接接触者,在具体工作中难免产生矛盾冲突,其在贯彻落实中央政策过程中应该及时通过互联网平台和电子政务平台与公众进行沟通,广泛听取公众对政府政策的批评建议和态度感知,以缓和公众对政府信任的“差序格局”状态。最后,充分利用既有互联网媒介,引导公众参与反腐败。对各类腐败定罪案件进行及时曝光和宣传,鼓励公众通过互联网等新媒体参与反腐败斗争工作,提升公众在全面从严治党中的参与感和获得感,形成制度、社会和公众之间的反腐败合力,强化信息化时代反腐败所带来的政府信任提升效应。

本文仍存在一些局限。首先,本文通过对2019年的截面数据进行实证分析而完成,可能存在内生性问题而降低结论的解释效力,在未来关于腐败治理对公众政府信任的影响研究中,后续学者可以借助历时数据和更严谨的方法提升研究结论的可靠性。其次,由于CSS2019没有细化互联网的使用方式、频率等具体信息,本文在对互联网使用等变量的测量中可能存在不足,有待于深入研究。

【参考文献】

[1]习近平在十八届中央纪委二次全会上发表重要讲话[EB/OL].新华网,http://cpc.people.com.cn/n/2013/0122/c64094-20289660.html.

[2]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(01).

[3]张洋,赵兵,孟祥夫,赵成.一刻不停推进全面从严治党[N].人民日报,2023-01-12(01).

[4]陈刚,李树.管制、腐败与幸福——来自CGSS(2006)的经验证据[J].世界经济文汇,2013,(4):37-58.

[5][7][37]麻宝斌.公众分配正义感受对政府信任的影响研究[J].行政论坛,2018,(6):31-37.

[6][9]Anderson C J,Tverdova Y V.Corruption,Political Allegiances,and Attitudes toward Government in Contemporary Democracies[J].American Journal of Political Science,2003,(1):91-109.

[8][25]张成福,边晓慧.重建政府信任[J].中国行政管理,2013,(9):7-14.

[10]Zhang Y H,Kim M H.Do Public Corruption Convictions Influence Citizens Trust in Government?The Answer Might Not Be a Simple Yes or No.American Review of Public Administration,2018,(7):685-698.

[11]倪星.公共权力委托——代理视角下的官员腐败研究[J].中山大学学报(社会科学版),2009,(6):148-157.

[12][13]张军,倪星.控权问责、服务提升与电子政务的清廉效应——基于中国282个地级市调查数据的实证分析[J].中国行政管理,2020,(3):59-66.

[14]Easton D A.Re-assessment of the Concept of Political Support,British[J].Journal of Political Science,1975,(4):435-457.

[15]David D,Richard G Niemi.Political Trust,Efficacy and Engagement in Challenging Times:An Introduction[J].Australian Journal of Political Science,2012,(1):1-9.

[16]Miller A H,Listhaug O.Political Parties and Confidence in Government:A Comparison of Norway,Sweden and the United States[J].British Journal of Political Science,1990,(3):357-373.

[17]李燕,朱春奎.电子政务如何影响政府信任?——基于武汉、天津、重庆调研数据的实证研究[J].南京社会科学,2017,(5):65-73.

[18]朱春奎,毛万磊.政府信任的概念测量、影响因素与提升策略[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2017,(3):89-98.

[19]Seligson M A.The Impact of Corruption on Regime Legitimacy:A Comparative Study of Four Latin American Countries[J].The Journal of Politics,2002,64(2):408-433.

[20]Warren M E.What Does Corruption Mean in a Democracy?[J].American Journal of Political Science, 2004,(2):328-343.

[21]Habibov N,Afandi E,Cheung A.Sand or grease?Corruption-institutional trust nexus in post-Soviet countries[J].Journal of Eurasian Studies,2017,(2):172-184.

[22]Morris S D,Klesner J L.Corruption and Trust:Theoretical Considerations and Evidence From Mexico[J]. Comparative Political Studies,2010,(10):1258-1285.

[23]Armahattoh D,Gyimahboadi E,Chikwanha A B.Corruption and institutional trust in Africa:Implications for democra.[J].Journal of Positive Psychology,2007,(1):19-29.

[24]繆娅,吴心喆.个人腐败感知与腐败经历对政治信任的影响[J].西南交通大学学报(社会科学版),2019,(2):31-40.

[26][36]吴进进.腐败认知、公共服务满意度与政府信任[J].浙江社会科学,2017,(1):43-51+156.

[27][30][33][42]柳建坤.从严反腐与中国政府绩效评价的优化——来自准自然实验的证据[J].公共行政评论,2019,(4):44-61+190.

[28][31][41]柳建坤.“全面从严治党”与中国民众的幸福感——来自准自然实验的证据[J].治理研究,2019,(1):104-113.

[29]Wang Y H,Dickson B.How Corruption Investigations Undermine Regime Support:Evidence from China[J]. SSRN Electronic Journal,2017.

[32]李涛,吉木拉衣,叶兴艺.腐败治理能否促进人民幸福感和政府满意度?——基于中国综合社会调查(CGSS)数据的研究[J].中共南京市委党校学报,2020,(3):75-84.

[34]韩冬临,杨端程,陆屹洲.经济绩效、政治腐败与政治信任:台湾公众政治信任变迁研究(2001-2014)[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2018,(4):48-59.

[35]Zhu Y.“Performance Legitimacy”and Chinas Political Adaptation Strategy[J].Journal of Chinese Political Science,2011,(2):123-140.

[38]胡荣,范丽娜,龚灿林.主观绩效、社会信任与农村居民对乡镇政府信任[J].社会科学研究,2018,(6):105-113.

[39]邓崧,刘开孝.互联网使用对政府清廉感知的影响研究——基于CGSS数据的实证分析[J].电子政务,2020,(9):107-120.

[40]晏艳阳,邓嘉宜.互联网使用对居民政治信任的影响——基于中国家庭追踪调查(CFPS)的证据[J].湖南商学院学报,2016,(5):75-79.

[43]曾明,章辉腾.官员作风、反腐努力与政府信任:大学生的视角[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2016,(2):143-148.

[44]Baron R M,Kenny D A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic,and statistical considerations.Journal of Personality and Social Psychology,1986,(6):1173-1182.

[45]温忠麟.张雷,侯杰泰,刘红云.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,(5):614-620.

[46]Nowell,B.,Izod,A.M.,Ngaruiya,K.M.Boyd,N.M.Public Service Motivation and Sense of Community Responsibility:Comparing Two Motivational Constructs in Understanding Leadership within Community Collaboratives. Journal of Public Administration Research & Theory,2016,(4):633-676.

[47]方杰,温忠麟,梁东梅,李霓霓.基于多元回归的调节效应分析[J].心理科學,2015,(3):715-720.

[48]全球政府信任度调查:中国升至91%,美国降至39%[EB/OL].观察者网,https://baijiahao.baidu.com/s?id=

1722369117421141927&wfr=spider&for=pc.

(责任编辑:王正桥)

Corruption Governance Promotes Government Trust:New Micro Evidences and Impact Mechanisms

Jimu Layi

Abstract:Since the 18th CPC National Congress,the CPC Central Committee has implemented the strategy of comprehensive and strict governance of the Party,and the fight against corruption has formed a high-pressure situation.The 20th CPC National Congress has stressed the long-term and extreme importance of anti-corruption. Utilizing the Chinese Social Survey(CSS)2019 survey data,this paper empirically studies the impact of corruption governance on the trust of different levels of government and the mechanisms.This study finds that corruption governance can significantly enhance the trust of different levels of government.Corruption governance has indirectly promoted people's trust in governments at all levels through improving public service satisfaction;At the same time,the Internet can strengthen the positive effect of corruption governance on the trust of the central,district and county governments,and the positive effect of corruption governance on government trust is higher among the groups using the Internet.The research conclusion not only provides the legitimacy and empirical basis for the CPC Central Committee to implement the strategy of comprehensive and strict governance of the Party,but also provides some policy implications for governments at all levels to promote the governance of corruption.

Key words:corruption governance;government trust;public service satisfaction;internet use