粤港澳大湾区产业需求视角的互联网+新生代农民工培训研究

2023-05-30赖文燕杨晶黄爱兰

赖文燕 杨晶 黄爱兰

摘 要:从粤港澳大湾区产业需求视角,研究如何基于移动互联这种低成本、广覆盖、零时滞的媒介对新生代农民工进行培训,提高新生代农民工的各方面素质技能。本文经过取样调查,了解新生代农民工从事的职业、工作满意度以及参与职业培训的意愿;根据调查结果,结合培训服务供给新方向,探讨了粤港澳大湾区互“联网+”新生代农民工培训的技术支持方式,以技术与培训的相互赋能加快重塑培训场景,在新时代适应农民工大规模培训与个性化学习需求的双向要求。

关键词:新生代农民工;粤港澳大湾区培训意愿;技术支持

中图分类号:F2 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.16723198.2023.01.013

随着粤港澳大湾区由战略构想到全面实施的建设过程,大湾区对劳动力的聚集效应与日俱增,以新生代农民工为主的产业工人是建设粤港澳大湾区有生力量。根据国家统计局2022年4月发布的《2021年农民工监测调查报告》显示:2021年全国农民工总量29251万人,比2020年增加691万人,增长2.4%;农民工平均年龄41.7岁,1980年及以后出生的新生代农民工在全国农民工总量中的占比近一半。在新的历史时期,整合构建适应湾区人才质量要求的新生代农民工职业培训模式,集成各方培训力量和资源投放,将有效推动湾区新生代农民工培训的高质量发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出聚焦教育等重点领域,推动数字化服务普惠应用,推进学校等公共服务机构资源数字化,加大开放共享和应用力度。将移动互联技术应用到新生代农民工教育培训中,可以高度迎合新生代农民工自主学习、个性化学习、随时随地开放学习的内在需求,也满足粤港澳大湾区便捷、高效人才培訓的需求。同时,由于新冠疫情的持续影响,现场培训难度进一步加大,远程培训将是粤港澳大湾区新生代农民工培训的及其重要的方式。

1 粤港澳大湾区新生代农民工参与“互联网+”职业培训的意愿调查

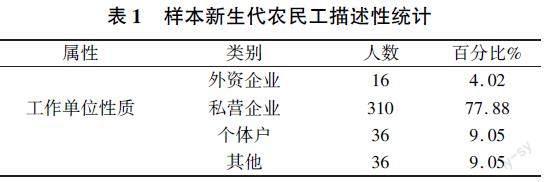

为了了解粤港澳大湾区新生代农民工参与“互联网+”职业培训的意愿,对粤港澳大湾区新生代农民工的工作单位性质和工作满意度进行了调查。本次调查共回收有效问卷398份。根据调查的情况可以看出,粤港澳大湾区新生代农民工有16人在外资企业工作,占总样本的402%;有310人在私营企业工作,占样本总量的7788%;有36人是服装鞋帽网络经销商、食品微商等个体户,占样本总量的905%;其他单位共36人,占样本总量的905%。

通过对样本进行进一步的调研,了解粤港澳大湾区各类企业新生代农民工的工作满意度以及参与职业培训的意愿。大约16.58%的新生代农民工对目前的工作持满意态度,43.22%的新生代农民工选择了比较满意,27.64%的新生代农民工表示不满意,还有12.56%的新生代农民工被问到对于目前的工作是否满意,选择了“说不好”。而对于是否愿意通过“互联网+”职业培训的方式提升自己的职业技能,有25.63%的新生代农民工选择了“非常想”。有52.01%的新生代农民工表示“比较想”。有16.08%的新生代农民工选择了“不太想”,还有6.28%的新生代农民工持“无所谓”的态度。表2为新生代农民工工作满意度和参与“互联网+职业培训”意愿交叉分析表。

2 粤港澳大湾区“互联网+”新生代农民工培训服务供给新方向

通过上表可以看到有25.63%的新生代农民工“非常想”,52.01%的新生代农民工“比较想”参加“互联网+”职业培训服务,因此要加强供给侧的改革,提供符合新生代农民工需求的培训资源。

2.1 实现湾区培训服务供给的社会化

大湾区具备完备的科技力量、雄厚的工业基础和前沿的创新能力,在大湾区战略的加持下,“互联网+”应用生态将引来新一轮爆发。“互联网+培训”可以实现跨界融合,实现不同主体之间动态关联、共同发展的培训供给模式。通过将培训服务数字化、共享化,整合培训资源,形成多层次供给路径,最终形成湾区培训服务的社会化供给新机制。

2.2 实现湾区培训服务供给的个性化

《2021年农民工监测调查报告》显示2021年在珠三角地区就业的农民工4219万人(国家统计局,2022)。农民工群体分布行业众多、个体差异明显,“互联网+培训”可以实现在全面采集新生代农民工学习需求、学习行为数据的基础上,实现学员有选择性的、弹性的、适应个人职业发展的培训内容推送和学习辅导服务。可以通过数据分析,精确定位学员学习困境,并进行精准的学习支持服务,帮助学员更深入了解自己,实现学员个性化学习,优化学习者的学习效果。

2.3 实现湾区培训服务供给的智能化

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出推动数字创意在教育服务等领域应用(国务院2019)。通过人工智能可以代替培训教师高效执行部分重复性任务,智能阅卷、语音识别、作业检查等应用型技术将得到更广泛的运用。使得培训教师可以将更多精力投入教学设计优化等创造性活动中,促进培训内容的质量提升,促进培训方式的智能化,满足学员的需求。

3 粤港澳大湾区产业需求视角的新生代农民工培训模式的构建

以粤港澳大湾区发展规划纲要中的四大产业方向为依据,围绕粤港澳大湾区急需紧缺人才需求建立具体培训内容。其体系核心是结合粤港澳大湾区所覆盖城市人力资源与社会保障局公布的《技能人才紧缺职业(工种)目录》中所列示紧缺工种的岗位要求,规划适合新生代农民工的岗位基础培训和岗位拓展培训。通过政府、企业、学校三元共建,对标岗位标准,在政府指引下充分发挥各类教育、培训机构的作用,帮助新生代农民工快捷找到自己所需的培训课程。部分城市人力资源与社会保障局公布的《技能人才紧缺职业(工种)目录》如图1所示。

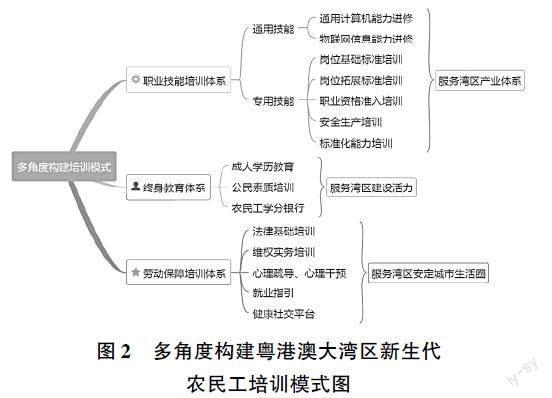

结合粤港澳大湾区产业需求和广东省新生代农民工特征,根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》有关要求,达成培育若干世界级产业集群的要求。应充分应用新技术手段,协调多元主体共同构建新生代农民工“多角度、多层次、多形式”的多维培训模式。

充分整合各种培训资源,探索符合新生代农民工实际的需求的,包含技能培训、素质教育、劳动保障三位一体的培训模式,如图2所示。

4 粤港澳大湾区“互联网+”新生代农民工培训的技术支持

通过以上调查和回归分析,对粤港澳大湾区远程教育服务农民工培训有显著影响的因素,主要包括学习资源的有效性、现代远程培训的师资水平、参与培训的时间是否有保障、远程培训的互动性以及远程培训的可操作性等几个方面。结合粤港澳大湾区“互联网+”新生代农民工培训服务供给新方式,为开展“互联网+”培训,探讨与之相适应的技术手段(见图3),在新时代适应农民工大规模培训与个性化学习需求的双向要求。

4.1 合理利用智慧城市的技术生态体系

智慧城市是以互联网技术、大数据分析、物联网、信息安全保障体系、智慧服务管理应用等多项系统性技术支撑和规划方案构成的生态体系。在建设“互联网+培训”的进程中,可以利用大湾区智慧城市建设中的物联网技术从“人联网”的数据驱动向“物联网”的方向转变,应用智慧白板、可穿戴传感器等技术实现新的数据流收集分析;利用云计算技术提供的IaaS、PaaS、SaaS三种服务模式扩展培训的可用平台;利用大数据分析技术促进培训模式智能化、培训管理科学化、培训内容个性化、培训评价综合化;利用信息安全保障体系保护培训数据安全。

4.2 使用重构技术推动培训资源建设

基于“互联网+”的培训资源建设要同时满足大规模培训和个性化培训两种矛盾统一的培训需求,因此将更加倚重模块化、可组装的知识域构建技术。在这种资源构建形式中,借用信息技术领域的重构技术原理,消减随时间推移积累的培训资源臃肿和维护艰难的问题,通过重构技术改善资源结构、提高清晰性、可扩展和可重用性。在使用重构技术的同时,辅以自动识别等技术进行文本识别、图像识别、人脸识别等项目,广泛用于网络考试、习题判答、实践操作鉴定等项目。

4.3 整合利用现行标准规范培训平台建设

整合利用现行国标、行标、地标、团标等标准,为规范建设“互联网+培训”体系提供规范性支撑。例如GB/T 21644-2008《网络远程教育平台总体要求》;行业标准YD/T 1963-2009《远程教学通信平台.通信协议》;行业标准GA/T 1470-2018《安全防范 人脸识别应用》涉及“远程教育考生认证”的内容;国家标准GB/T 36459-2018《信息技术学习、教育和培训电子课本内容包装》以及教育部组织研制的CELTSC系列标准等。

2022年2月,广东省粤港澳大湾区标准促进会正式成立。标志着推动建立“以规则相互衔接为重点、以标准融合互通为手段”的湾区互联互通模式迈出的重要一步。开展大湾区“互联网+培训”标准体系建设已具备良好的组织基础。

4.4 依靠大数据和区块链技术建立可靠评价体系

在“互联网+”技术应用中,大数据技术有利于推动培训效果测评的精准化。通过移动互联等技术搜集到的各种学习行为数据,可以通过数据挖掘技术实现培训成效的精准测评,有利于促进培训持续改进,大数据将成为驱动培训改革与发展的创新动力。

借助区块链技术可以构建安全可信的培训体系。区块链具有数据难以篡改和去中心化两大核心特征,基于这两个特点,区块链所记录的信息更加真实可靠,可以帮助解决培训者互不信任的问题。尤其是区块链系统中数据不可篡改的特征,对于推进培训者征信管理、学籍管理、在线技能测试、培训质量评价、职业资格准入、農民工对接用人单位招聘需求等方面发挥重要作用。

4.5 多维度技术融合促进融合培训

应用多媒体、三维建模、智能交互、实时传感等AR现实增强技术可以使培训学员通过自己的设备再3D空间中操作系统所生成的实践对象,改变了传统培训的二维呆板模式,增强了身临其境的现实感,既能为培训学员提供安全的学习环境,又可以增加学员的互动性和参与性。

运用VR虚拟现实技术,可以打造虚拟仿真实训环境,例如通过建立VR虚拟“岗位”实训系统、城市物联网模拟系统、智慧城市模拟系统等培训环境,可以更好地服务培训,推动教学方式的变革。深圳南山海事局运用VR开展远程模拟培训,以沉浸式集装箱船的驾驶台场景模拟,提升了培训体验。

借助人工智能技术处理数据密集型任务和个性化培训需求,通过智能互动教学手段实现全场景融合培训,可以为培训学员构筑生动有趣的陪伴式学习体验,助力学员实现自主探究式学习模式。

由于大湾区范围内智能手机、平板电脑等移动终端设备的大量普及,5G及WiFi覆盖率高,利用移动终端开展在线教育新模式可以很好突破新生代农民工接受培训的终端限制,更便捷地获取自适应数字培训资源。

4.6 以TPACK模型开展ICT教师技术培训

一方面,云计算、5G技术、人工智能、大数据等ICT技术已成为推动智能培训的重要技术基础。另一方面,基于技术知识、教学知识和内容知识三个维度的整合技术的教学TPACK模型为教师提升教学中的信息技术应用能力提供了解决模型。美国学者科勒(Koehler)和米什拉(Mishra)提出要在原有学科教学法知识的基础上,整合现代信息技术,实现信息技术、教学、学科教学法知识有机融合,进而形成一种新知识结构框架和应用体系。TPACK模型式美国学者科勒(Koehler)和米什拉(Mishra)提出要在原有学科教学法知识的基础上,整合现代信息技术,实现信息技术、教学、学科教学法知识有机融合,进而形成一种新知识结构框架和应用体系。增强培训师资的信息化教学认同感,可以让教师增强信息化培训改革的可操作性信心。

5 结语

从粤港澳大湾区产业需求视角,研究如何基于移动互联这种低成本、广覆盖、零时滞的媒介对新生代农民工进行培训,提高新生代农民工的各方面素质技能,改善新常态下粤港澳大湾区企业用工荒招聘难和新生代农民工跳槽多求职难的困境,使新生代农民工更好地融入城市生活。目前学界基于移动互联学习场景来解决新生代农民工的培训问题的研究成果几乎是空白的,本项目引入远程教育倡导的云计算技术、移动互联技术、物联网技术、VR虚拟现实等技术,面向粤港澳大湾区产业建设人才需求的视角构建新生代农民工培训平台,包括职业技能培训系统、劳动保障培训系统、终身教育系统,并提出相应的实施路径,为新生代农民工的培训、农民工价值增值、粤港澳大湾区产业发展时期的用工缺口等问题提供解决途径。

参考文献

[1]韩锡斌,陈明选.互联网+教育:迈向职业教育现代化的必由之路——《国家职业教育改革实施方案》(职教20条)学习启示[J].中国职业技术教育,2019,(16).

[2]彭芳梅.《粤港澳大湾区发展规划纲要》解读与启示[J].特区实践与理论,2019,(02).

[3]张琪.基于TPACK的《现代教育技术》课程设计研究[D].天津:天津职业技术师范大学,2020.

[4]董贺.“新生代”农民工培训的现状、原因及改进建议[J].中国成人教育,2021,(7).

[5]陈彦希.新生代农民工培训供给侧改革研究——以昆明市为例[D].南宁:广西大学,2021.

[6]赖文燕,杨晶.新生代农民工培训模式与实施路径研究[J].合作经济与科技,2021,(07).

[7]刘慧.粤港澳大湾区建设视域下提升广东新生代农民工职业技能研究[J].河南广播电视大学学报,2020,33(02).

[8]杨潇郁.粤港澳大湾区继续教育合作的机制改革和制度创新[J].广州广播电视大学学报,2021,(01).