高中数学教科书中的数学学科德育内容分析

2023-05-30王敏霞朱哲

王敏霞 朱哲

【摘 要】 以人教A版高中《数学》必修一、必修二为研究对象,从呈现情况、设置目的、栏目分布、领域分布四个维度对其中的数学学科德育内容进行分析.研究发现,教科书中数学学科德育内容各个方面均有渗透,但不均衡;设置目的以知识的应用、巩固为主;数学学科德育内容主要集中于例题、习题栏目和几何与代数领域.建议未来教科书改革方向:重视数学本身所固有的德育内容与数学之外的德育内容;用数学课题的历史背景去填补“预备知识”“概率与统计”领域的德育内容空缺;注重数学知识与数学学科德育各个维度的内容“精准融合”,适当利用专栏对知识进行延伸、拓展;整体上提高数学学科德育内容的比例.

【关键词】 数学学科德育内容;教科书;高中数学;人教A版

1 问题的提出

党的二十大明确指出:“全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人.”而在学科教学中渗透德育,即学科德育,是当今学校课程立德树人的基本路径和主要形式.新中国成立以来数学学科德育的嬗变历程启示我们新时代数学学科德育要夯实“内涵框架”,创生中国特色[1].教材作为课程标准的具体化和实施载体,从根本上影响着师生教与学的方式[2].学生能否获得数学教学与道德渗透融为一体的教育,与教科书中德育内容的落实情况息息相关.基于此,本文的研究问题:(一)具有数学学科特点的学科德育内容有哪些?(二)数学教科书中数学学科德育内容渗透的情况如何?哪些地方有进一步的提升空间?

针对问题一,本研究先讨论相关问题的前人结果,以求在汲取前人智慧的基础上,明确数学学科德育的内容.针对问题二,本研究聚焦我国高中数学教科书,试图分析教科书中数学学科德育内容的渗透方式以及特点,以期为教科书的编写与修订提供参考与启示.

2 研究设计

2.1 研究对象

本文以人民教育出版社2019年出版的《普通高中教科书—数学A版》(必修1、必修2)(以下简称《数学》)为对象展开研究,分析高中数学必修教科书中蕴含的数学学科德育内容.

2.2 分析框架

本文首先根据尚念[3]等人的相关研究归纳出《数学》中数学学科德育内容渗透方式及特点的四个维度,分别是呈现情况、设置目的、栏目分布、领域分布,并对此解释说明,以确定教科书中数学学科德育内容的分析框架.

(1)呈現情况.要统计《数学》中数学学科德育内容的呈现情况,首先需建立数学学科德育的内容框架.

众多学者尝试提出和建立一个较为系统全面的数学学科德育内涵框架.张奠宙对数学学科德育进行了总体的设计,并提出了一个基点、三个维度、六个层次的设计[4].罗新兵、赵颖婵通过对文献的分析以及课标中数学德育内容的表述,将数学学科德育内容分为三个一级指标和两个二级指标[5].张方平提出要利用数学史、数学家的故事来培养学生的道德品质[6].谭春艳、朱哲从德育的目标以及数学本身的特性出发,将数学德育的内容分为“外显”和“内隐”两个维度,“数学美、数学的社会现实、数学史”等七个内容层面[7],而数学本身所蕴含的文化意蕴、审美价值、历史背景、辩证主义等都属于德育内容[8].李沐慧指出要挖掘数学学科的内生性德育价值[9].伏军龙指出数学学科德育可以从中国数学家、古代数学典籍等方面着手,挖掘人物的宝贵品质和求实精神[10].

综上所述,数学学科德育的内容一直备受研究者关注,他们提出的观点不尽相同,却有异曲同工之妙.首先,许多学者提到的思想教育中的运动发展观点对应张奠宙的“数学体系的辩证因素”层次;政治品德教育中的爱国主义、良好的道德品质可以利用“数学课题的历史背景”“数学本身的文化内涵”“数学周围的社会主义现实”熏陶.其次,“数学史”“数学文化”“数学的社会现实”“利用数学培养唯物主义以及辩证法的思想”等关键词汇,都与张奠宙的三维度、六层次不谋而合.张奠宙根据多年数学教学实践对数学学科德育所作的总体设计是最具代表性的,也最能体现数学学科本身的特点.

基于此,本文充分考虑《数学》的知识内容以及特点,在张奠宙三维度六层次的基础上构建了数学学科德育内容的框架,如表1所示.

(2)设置目的.根据教科书中数学学科德育内容的运用情况,本文将数学学科德育内容的设置目的分为三大类:知识的引入、说明;知识的应用、巩固;知识的延伸、拓展,具体说明如表2所示.

(3)栏目分布.根据教科书的编写特点,本文将栏目分为非正文、正文、例题、习题和专栏五个类别,如表3所示.

(4)领域分布.根据《普通高中数学课程标准(2017版)》中对课程内容的分类,将分布领域划分为如下五个维度,如表4所示.

2.3 研究方法

首先,本文采用文献研究法通过收集、整理、分析数学学科德育内容的相关文献,在张奠宙教授的数学学科德育三维度六层次的总体设计上根据教科书的特点稍作修改,得到数学学科德育的内容框架.其次,本文采用内容分析法对教科书具体内容进行分析,探讨数学学科德育内容的分布及设置目的等.最后,对教科书中每一个分析单元的数学学科德育内容呈现情况进行定量分析,并对六个维度的统计情况进行定性分析.

2.4 教科书编码说明

2.4.1 编码过程

(1) 教科书正文中用多段文字和图表说明一个数学概念、性质、公式、定理的内容作为一个数学任务.例图1是《数学》必修一的内容,其中的两段文字、一张图、一张表均在解释说明指数函数的图象和性质这一块数学内容,故将这两段文字以及图表作为一个数学任务.

(2)采用累加的方式编码

以《数学》必修一第70页的例8为例,首先该例题以依法纳税为背景,介绍了个人税额缴纳的计算公式,属于数学与经济的融合.养老金、基本医疗保险等的收入额比例是民生问题,属于数学与社会现实的融合.利用函数图象求解问题,属于“数形结合”思想.因此编码时分别在维度“数学以外的德育内容”“关于数学的德育内容”和类型“数学与跨学科教育”“数学与社会现实”“数学体系的辩证因素”处各累加一次.其次,该例题中学生通过对个人所得税的求解列出y=f(t)的函数关系式来巩固函数的表示法这个知识点.故编码时在“栏目分布”的“例题”和“设置目的”的“知识应用、巩固”各累加一次.最后,此问题考察函数的概念与性质,并且在求解的过程中通过构建函数模型来解决现实生活问题,故编码时在领域分布的“函数”“数学建模与数学探究活动”处各累加一次.

2.4.2 编码的信度分析

首先,分析每一个研究对象包含数学学科德育内容中的哪些类型,包含标记为“1”,不包含标记为“0”,每一数学任务都可编码为与6种类型相对应的“0和1”序列.

其次,为了研究的准确性,本研究由两位研究者进行独立编码,然后利用SPSS 25.0进行可靠性分析,得到的相关系数为0.902.说明数学学科德育内容的分类信度较好.

3 研究结果

3.1 数学学科德育内容的呈现情况

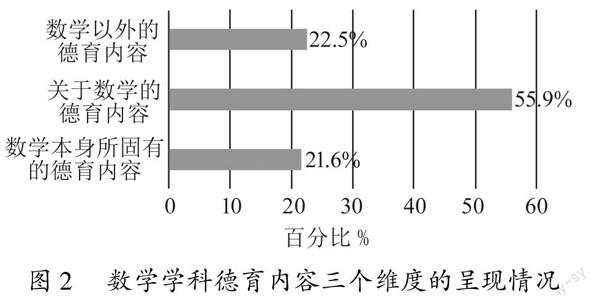

《数学》必修一、二共有数学任务1527个,其中数学学科德育内容的数学任务总和为476个,总体呈现比例为31.2%.进一步分析发现,数学学科德育内容的三个维度在《数学》中均有所渗透.

首先,从三维度上看,共统计到关于数学学科的德育内容476个,其中关于数学的德育内容共有266个,占比55.9%;数学以外的德育内容共有107个,占比22.5%;数学本身所固有的德育内容共有103个,占比21.6%,如图2所示.

可以看到,《数学》中的德育内容构成不均衡.总体上关于数学的德育内容占大部分,数学以外的德育内容和数学本身所固有的德育内容所占比例不高.

这一结果有一定的合理性.数学本身所固有的德育内容中,蕴含思想深刻之美的数学知识,可以从根本上培养学生科学的世界观.但数学知识点的多样性和特殊性决定了并不是每一个数学知识点有这方面的德育价值.这就对教材如何突出蕴含思想深刻的数学知识,给予教师更加显性的德育方向指導提出了要求.但稍微离开数学本身的,数学与不同学科、社会现实联系的数学以外的德育内容占比较少.

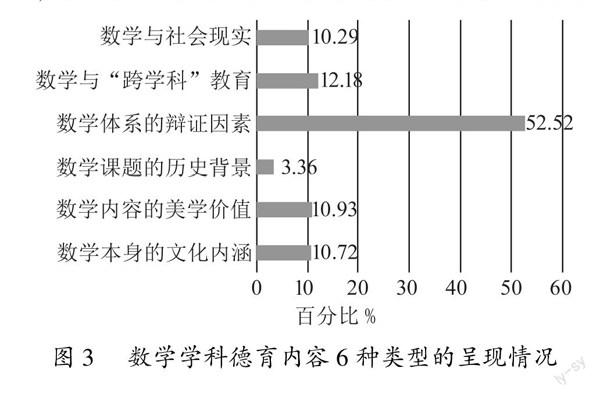

其次,分析数学学科德育内容的6个类型(见图3)发现:呈现比例最多的是“数学体系的辩证因素”(52.52%,n=250),

其次是“数学与跨学科教育”(12.18%,n=58),这与我国高中数学课程标准强调数学与其他学科的联系,强调利用“数”与“形”的结合培养数学学科素养是分不开的.接下来是“数学内容的美学价值”(10.93%,n=52)、“数学本身的文化内涵”(10.72%,n=51)、“数学与社会现实”(10.29%,n=49),最后的是“数学课题的历史背景”(3.36%,n=16).

造成上述结果可能有以下原因:(1)《数学》重视运用数学体系的辩证因素来进行数学学科德育,这与哥德尔所揭示的数学形式系统具有“不自足”的特性有关:数学会在“自我完善”的过程中产生出新的概念与体系,即否定之否定的辩证思想.同时也是我国的马克思列宁主义指导思想和数学具有形成人“理性思想、科学精神”的作用的必然结果.(2)高中知识点难度大、内容多.教科书中知识本身的讲解占据了主要篇幅,很难再加大渗透数学课题的历史背景.(3)高中某些领域的数学知识抽象性强,较难和现实生活、其它学科相融合.故对于数学史、数学文化这些较容易与数学知识结合的维度要适当提高其在教科书中的比例;而数学与社会现实、数学与“跨学科”教育维度,其和一些数学领域知识结合非常轻松,但和某些领域知识结合很困难.

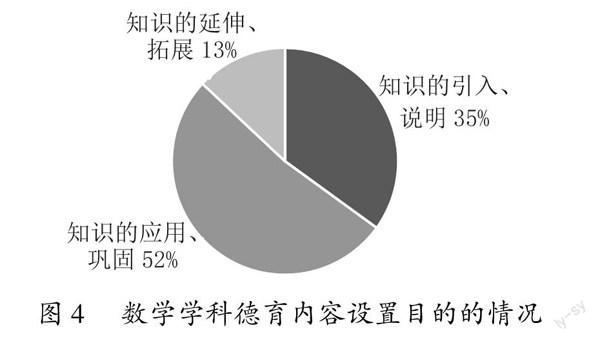

3.2 数学学科德育内容的设置目的

经统计,《数学》最重视运用数学学科德育内容对数学知识进行应用、巩固(52%,n=248),其次是对数学知识进行引入、说明(35%,n=167),最后是对数学知识进行延伸、拓展(13%,n=61).

由图4可知,《数学》在知识学习的各个环节都有呈现数学学科德育内容,但在知识的延伸、拓展上关注较少.

3.3 数学学科德育内容的栏目分布

如图5,《数学》注重以习题的方式呈现数学学科德育内容(39%,n=185),其次是正文(26%,n=124)、例题(22%,n=105)、专栏(9%,n=43)、非正文(4%,n=19).《数学》在习题、正文部分对数学学科德育内容的渗透最多,但在非正文和专栏部分数学学科德育内容的渗透较少.

正文、习题、例题本身在《数学》中所占的比例多,而专栏和非正文所占比例较少,所以,呈现以上情况有一定的合理性.大幅提高专栏在教科书中的数量是不可取的,但专栏作为教科书中比较独立的模块,对专题学习有着得天独厚的优势,其数学学科德育的渗透过少.

3.4 数学学科德育内容的领域分布

如图6,几何与代数领域中数学学科德育内容的呈现最多(36.9%,n=175),数学建模与数学探究活动次之(27.8%,n=132),接下来是函数领域(22.6%,n=107)、概率与统计领域(8.6%,n=41)、预备知识领域(4.1%,n=19).

以上结果具有一定的合理性:一方面几何与代数的课程领域包括了 “平面向量及其应用”“复数”“立体几何初步”三章的内容,其所占的篇幅较大.另一方面,数学建模是高中六大核心素养之一,故该领域数学学科德育内容占比大也是必然的.但“预备知识”“统计与概率”中数学学科德育内容的渗透还有很大的提升空间.

4 结论与建议

学科德育只有有机地结合数学学科特点、数学教学内容才能从数学的角度对德育的建设贡献力量.

4.1 研究结论

(1)《数学》注重从“关于数学的德育内容”出发,引导学生掌握数学知识与素养,形成理性的思维方式,塑造良好的个人品质.但是教科书中“数学以外的德育内容”“数学本身所固有的德育内容”呈现少.

(2)《数学》重视利用数学体系的辩证因素进行德育,培养学生的辩证思维,为学生掌握科学的世界观和方法论奠定了基础.但是,除了“数学体系的辩证因素”之外的数学学科德育内容,还有和各个领域的数学知识“精准结合”的提升空间.

(3)《数学》在各个栏目均有渗透多样化的数学学科德育内容,但其对专栏的利用仍有待提高,并且数学学科德育内容运用于知识的延伸、拓展的设置目的较少.

(4)总体上数学学科德育内容的任务数量占总共数学任务的半数不到,在“概率与统计”“预备知识”领域的数学学科德育内容的数量有待增加.

4.2 对教科书中数学学科德育内容贯彻的建议

(1)重视数学本身所固有的德育内容与数学之外的德育内容,适当提高在《数学》中的呈现比例.

木桶理论告诉我们,一个木桶装水,其高度是由桶壁最短的那块木板决定的[15].三个维度的数学学科德育内容都各有侧重地在数学教学中对学生的品德产生影响.数学学科德育内容的三维度就像三块桶壁,《数学》中德育的优劣情况由渗透最少的“数学本身所固有的德育内容”决定.宋乃庆教授提出数学文化中的数学知识、思想、方法、思维、精神、活动可以支撑学生德智体美劳全面发展[16];感知数学美,体悟数学美,激发他们学习数学的兴趣,培养和发展他们的数学核心素养[17],而核心素养也是落实立德树人的重要内容.故教科书应提高数学本身所固有的德育内容比例,并考虑侧重于介绍具有中华民族特色的数学文化内容,增强学生的文化认同感与文化自信;同时提高数学以外的德育内容比例,教科书应响应课标中强调“增强数学与其他学科间的联系”的号召,让数学更多地在与其它学科、社会现实的融合中体现其独特的德育价值.

(2)用数学课题的历史背景去填补“预备知识”“概率与统计”这两块领域的数学学科德育内容空缺.

数学大厦的构建本身就是一部辉煌的数学史画卷.数学教学中,数学史有助于构建知识之谐、彰显方法之美、营造探究之乐、实现能力之助、展示文化之魅、达成德育之效[18].探求“预备知识”以及“概率与统计”领域数学课题的历史背景,在此基础上精细地加工,并将它们体现在数学教科书中.如此,既解决了数学学科德育内容领域分布不平衡的问题,又彰显了数学史本身具有的德育魅力与价值.

(3)数学知识与数学学科德育各个维度的内容“精准融合”,适当利用专栏对知识进行延伸、拓展.

数学不同领域的知识各有其特点,数学学科德育内容并不能在各个领域中“平分秋色”,生搬硬套反而会降低德育效果.根据章节知识点的特点进行具体问题具体分析,将“数学与‘跨学科教育”“数学与社会现实”与数学知识“精准融合”,这样才能“珠联璧合”.同时,教科书在专栏编写的过程中,在知识补充、拓展的同时要重视对数学学科德育内容的渗透.其作为一个独立的模块,可以很好地进行数学本身的文化内涵、数学史的补充,故合理地加大专栏中德育内容的渗透还是具有很大的开发价值的.例如“复数”这一章节,其本身的特点不像函数领域的知识,较难进行“跨学科”德育.但是仔细挖掘后,笔者认为可以从杨振宁先生关于“复数在量子力学领域中的应用”的一番话入手,将“数学与物理”融合的跨学科数学学科德育放在专栏中,让学生体现不同学科“对话”的魅力,增强其融会贯通、创新发展的水平.

(4)在不影响正常数学教学的情况下,整体上提高数学学科德育内容的比例

德育具有长期性和反复性,德育要通过一个个活动、一个个影响形成品德,這些活动是连续的,品德的形成是不断累积,从量变到质变提升的过程[19].由此可见,教科书中的数学学科德育是一个长期而艰巨的过程.教科书要加大渗透关于数学学科的德育内容、数学学科以外的德育内容;数学学科德育的6维度各有其特点,要同其适合融合的知识点“精准融合”;在专栏、非正文部分增加数学学科德育内容;多利用数学学科德育内容对知识进行延伸、拓展;建议探索“预备知识”“统计与概率”领域中数学学科德育的渗透.让学生的道德品质在多元化、全方位、均衡的数学学科德育内容的渗透下成长.

参考文献

[1] 姜浩哲,沈中宇,汪晓勤.新中国成立70年数学学科德育的回顾与展望[J].课程·教材·教法,2019,39(12):22-27.

[2] 卢俊勇,陶青.教材、教学与教师之间的关系——论课堂教学中教师的中介作用[J].教师教育研究,2011,23(03):36-39.

[3] 尚念. 中美初中数学教材跨学科内容的比较研究[D].上海:华东师范大学,2017.

[4] 张奠宙.数学学科德育的基点和层次[J].数学教学,2006(06):2+1-2.

[5] 罗新兵,赵颖婵.20世纪以来我国高中数学学科德育内容的回顾与展望——基于课程标准(教学大纲)的分析[J].中学数学教学参考,2022(01):12-16.

[6] 张方平.人教版小学数学教材德育内容及其教学融合研究[D].淮北:淮北师范大学学,2021.

[7] 谭春艳,朱哲.数学学科德育教育:目标、内容与策略[J].高中数学教与学,2021(22):1-3.

[8] 谭春艳,朱哲.数学学科德育:现状、反思与前瞻[J].中学数学杂志,2021(02):9-12.

[9] 李沐慧,徐斌艳,翟志峰.求真以至善:数学学科的内生性德育价值[J].中国教育学刊,2022(06):86-92.

[10] 伏军龙.核心素养下高中数学教学中渗透德育的路径[J].中学课程辅导,2022(26):93-95.

[11] 王嵘.数学文化融入中学教科书的内容与方法[J].数学教育学报,2022,31(01):19-23.

[12] 顾沛.数学的美 在于数学思想深刻之美[J].数学教育学报,2011,20(04):9.

[13] 王建磐,汪晓勤,洪燕君.中、法、美高中数学教科书中的数学文化比较研究[J].教育发展研究,2015,35(20):28-32.

[14] 辛兴云,张永春.数学教学中的哲学思考[J].教育理论与实践,2006(14):39-41.

[15] 陈茂先.如何避免“桶底之洞”的破坏效应[J].领导科学,2015(24):30.

[16] 王小燕,王音,康世刚.聚焦数学文化 落实立德树人——第五届全国小学数学文化课程教学观摩暨实验研究经验交流研讨会综述[J].数学教育学报,2020,29(02):100-102.

[17] 俞文锐,林新建.感知数学美 培养数学核心素养[J].福建中学数学,2022(07):35-37.

[18] Wang,X.,Qi,C.,Wang,K.A categorization model for educational values of the history of mathematics:an empirical study[J].Science&Education,2017,26:1029-1052.

[19] 冯建军.测量时代的德育评价:难为与能为[J].中国电化教育,2022,420(01):1-8.

作者简介 王敏霞(2000—),女,浙江金华人,硕士研究生;主要研究方向为数学课程与教学论.

朱哲(1979—),男,浙江绍兴人,教育学博士,副教授,硕士生导师;主要从事数学课程与教学论、数学史与数学教育研究.