云冈石窟金刚力士形象分析

2023-05-29贾玲婵

贾玲婵

(银川市文物管理处,宁夏 银川 750000)

云冈石窟作为唐以前中国规模最大、保存较完整的石窟,是在北魏政权的主导下开凿的,北魏所处的南北朝正值胡、汉民族大融合时期,除了南、北方之间的影响,更有东、西之间的交流。学术界目前认同宿白先生对云冈石窟的分期理论[1](P76-88),因早、晚期洞窟侵蚀严重,本文主要以中期洞窟为主,开凿时间从和平五年(465年)一直延续到孝文帝太和十八年(494年)迁都洛阳,这一时期开凿活动最为盛大,且多为双窟,按时间先后依次为第7、8窟,第9、10窟,第1、2窟,第5、6窟,第11-13窟开凿的年代与第9、10窟接近,但延续时间较长,完成在第6窟之后,第3窟最晚直至迁都洛阳之前还未完工。云冈石窟金刚力士造像不仅数量可观,而且造型多样,大多身材高大舒展,扭臀侧身,一腿直立,一腿微曲,侧脸朝向窟内或龛内,手持金刚杵和戟(后期开始不持法器),立于窟门、佛龛两侧。

《佛学大辞典》:“金刚力士,与金刚神、执金刚、持金刚、金刚夜叉、密迹金刚等皆同。执金刚杵护持佛法之天神也,”[2](P662)可知金刚力士名称众多,叫法不一。夜叉,是梵语的音译,又称药叉、阅叉、夜乞叉,译言能噉鬼,捷疾鬼,勇健,轻捷,秘密等,[2](P634)根据活动空间又可分为不同的类别,《注维摩诘经》:“罗什曰:夜叉,秦言贵人,亦言轻捷。有三种:一在地,二在虚空,三天夜叉也。”《大毗卢遮那成佛经疏》载:“西方谓夜叉为秘密。以其身口意。速疾隐秘难可了知故。旧翻或云密迹。若浅略明义。秘密主。即是夜叉王也。执金刚杵常侍卫佛。故曰金刚手。”可知金刚力士属金刚神系的夜叉,等级相比一般的夜叉较高,是夜叉之王。

一、云冈石窟金刚力士的考古学研究

云冈石窟金刚力士根据头部造型,可分为A 型、B型和C型。

A型戴鸟翼冠,脸型方圆,表情温和,有双翼和单翼,因服饰不同,又可分Aa和Ab两个亚型。

Aa型身穿铠甲,依姿势分为三式:

Ⅰ式:一手握金刚杵搭在肩部,一手高举执三叉戟,见第8窟后室窟门(图1,a)。

图1 Aa型金刚力士

Ⅱ式:一手叉腰,一手上举握金刚杵,见第10 窟后室窟门(图1,b)。

Ⅲ式:一手上举,一手叉腰,不持法器,见第5 窟窟门(图1,c)。

Ab型身披交叉天衣,分布在第6窟中心柱。西面佛龛右侧金刚力士一手上举、一手叉腰(图2,a);东面佛龛左侧一身一手上举、一手放置在胸部(图2,b);南面佛龛左侧一手叉腰、一手放置在胸部(图2,c)。

图2 Ab型金刚力士

B 型头戴鲜卑帽,穿紧身长袍。见第9 窟前室北壁门楣两侧(图3),一手握金刚杵,一手执“丩”形戟。

图3 B型金刚力士

C型头戴高冠。体型瘦削单薄,依冠的样式可分为二式:

Ⅰ式:冠四周交替出现三角形和圆形图案。表情凶悍,竖眉怒目,见第12窟窟门西壁(图4,a)。

图4 C型金刚力士

Ⅱ式:冠后部垂有两根飘带,金刚杵搭在肩上,见第15窟西壁圆拱龛西侧(图4,b)。

二、云冈石窟金刚力士形象分析

(一)体态和手势

金刚力士表情随时间变化,从最初的愉快温和,变得愤怒咆哮,身形也从高大魁梧变得单薄瘦削,一腿直立,一腿微曲,在佛教艺术中属于直立神像的沉思式,而叉腰在佛教造像中是比较散漫的手势,不带有任何象征意义。[3](P177)

(二)法器

金刚力士所持法器,从起初的金刚杵、三叉戟及“丩”型戟,发展到只持金刚杵,最后不持法器。

金刚杵,“梵语伐折罗,原为印度之兵器,密宗假之,以幖坚利之智,断烦恼,伏恶魔。……以金石或木材作之。[2](P657)“起初,金刚杵是‘吠陀’雅利安人的众神之主因陀罗的典型法器,后来成了湿婆的法器,几乎与三叉戟的象征含义毫无二致。”[3](P196)可见,金刚杵、三叉戟最初是古代印度的兵器,后来发展成民间神祇的法器。

云冈石窟金刚杵与最早发现于犍陀罗、西域、敦煌等地金刚杵的形制基本相同,没有大的变化。但是,三叉戟从印度到中国变化明显。

云冈石窟三叉戟,外齿在中间内收后末端又远离中齿外撇,呈弧形扁平状,印度教湿婆所持三叉型武器,分叉处呈现较多曲线(图5,a),在成都曾家包汉墓画像石上发现的三叉型器具(图5,b),三齿平行,中齿较外齿偏长且都是圆锥状,根据考古资料,东汉以前及之后很长一段时间,除这件外,并未发现其它三叉形兵器的实物甚至图像,直到在云冈出现,我国在宋元以后普遍发展为兵器的镋、叉等类似三叉戟的兵器,最早是古人用于狩猎和收拢谷物的工具,农民战争中常作武器用,[4](P258)[5](P165-166)[6](P70-72)曾家包汉墓画像石上的这件极有可能作此用途。陕北靖边大夏统万城遗址东侧发现的翟曹明墓,彩绘贴金的石雕墓门上各刻一身胡人武士(图5,c),武士手持三叉型兵器和云冈石窟三叉戟极其相似,陕西陇县原子头M22出土的银箔饰片上也发现了类似兵器(图5,d),这类三叉戟应是粟特人的武器,与曾家包汉墓发现的三叉型器具有着本质区别。据研究,墓主翟曹明是北周晚期统万城的西胡代表,和粟特人有着不解之缘,[7]而原子头银饰人物形象、服饰等均与西域胡人相似,[8](P192-228)粟特人聚居于今中亚地区,其文化受到周边不同区域文化的影响,三叉戟是否为粟特人创造需进一步考证,在贵霜王朝金币正反面,国王和湿婆的手里都握有三叉戟(图5,e),据观察,形制与云冈石窟、翟曹明墓、原子头墓中三叉戟一致,而云冈石窟“丩”形戟,在贵霜王朝迦腻色迦一世时期(约127-140 年)的金币上也有发现(图5,f)。

图5 三叉戟

(三)冠饰

在萨珊波斯第五代王巴赫拉姆二世(224-293 年在位)的雕像上发现了与云冈高度相似的鸟翼冠(图6),萨珊波斯建立于224 年,其势力西达两河流域,东到阿姆河,包括今天阿富汗的大部,《魏书·西域传》中记载的国家数量较之前的史书明显增多,且开始出现波斯,说明当时中国与西方的交流逐渐加强。

图6 鸟翼冠

鲜卑人带帽史书多有记载,《太平御览》引《北齐书》:“后主武平中,特进侍中崔季舒宅中池内,莲茎皆作胡人面,仍着鲜卑帽。俄而季舒见煞,”[9](P4322)《南齐书·王融传》中王融给皇帝的上疏谈到鲜卑族,“冠方帽则犯沙陵雪,服左衽则风骧鸟逝。”[10](P819)从考古发现的资料看,鲜卑帽的样式有很多种,[11](P137-141)其中一种帽身末端向后下方垂坠,云冈石窟金刚力士头戴的鲜卑帽即是此类,在山西大同文瀛路发现的北魏壁画墓,两棺床之间的矮墙立面上绘一侍者(图7),可以更直观的看到其样式。

图7 头戴鲜卑帽侍者

《魏书·西域·龟兹》记载:“龟兹国,……其王头系带,垂之于后,坐金师子床。”[12](P2266)《洛阳伽蓝记》载:“从捍摩城西行八百七十八里,至于阗国。于阗国王头着金冠,似鸡帻,头后垂二尺生绢,广五寸,以为饰。”[13](P167)龟兹国王和于阗国国王头后面披着长二尺、宽五寸的飘带,根据描述,和云冈石窟C 型金刚力士头冠非常相像。

(四)服饰

金刚力士的服饰,大致可分为三种:一种上身穿半袖短甲,下身为战袍;另一种身披“X”型天衣,也称帔帛,在佛教造像多见于菩萨的服饰;还有一种上衣为圆领、对襟,短袖紧身,束腰,应为北朝“袴褶”服的一种,据沈从文先生研究,袴褶服除膝下加缚,分大小口,此外终难明确。[14](P270)从出土的画像石、陶俑及石窟壁画、石刻中可以看到,南北朝时期的袴褶,基本都是上衣下裤,具体到样式分很多种,上衣有圆领或交领,对襟或左衽;袖子有宽袖、窄袖及短袖;其长短,分过膝、及膝和不过膝;下摆有的为曲裾,有的为平裾,裤子类似今天的合裆长裤,因袴褶在军中使用,所以也可看到袴褶服配套铠甲,前文提到的大同北魏壁画墓侍者,穿着类似于云冈金刚力士。

三、其他地区的金刚力士形象

(一)印度地区

印度现存最早的护法夜叉见前2 世纪后半叶的比德尔科拉石窟,[15](P800)在第4 窟窟门两侧各立一护法夜叉(图8,a),面向正前方,持标枪、佩刀,时间略晚的桑奇大塔,4 座塔门内侧各雕造两身护法夜叉,佩戴华丽的饰物,北门右柱的一身,右手握一朵莲花(图8,b);位于西门右柱的夜叉,左手持矛,右手叉腰(图8,c)。

图8 印度地区的护法夜叉

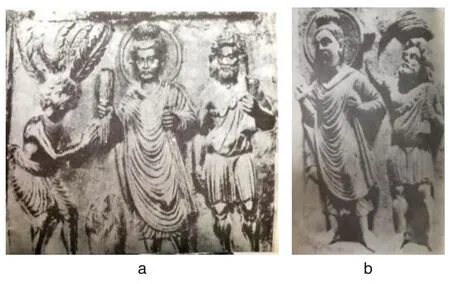

(二)犍陀罗地区

与早期印度派艺术不同,在犍陀罗地区发现的一件浮雕作品中,佛陀的左侧站着一身金刚力士(图9,a),看起来强壮结实,左手执金刚杵,右手自然下垂,满脸胡须,头发散乱的披着,没有任何装饰物,穿着为希腊的短齐通(或束腰外衣),又被称为艾克索米斯式短衣,属于侍者的衣服。[16](P148)另一件佛与金刚手组合图像的浮雕,金刚力士紧随在佛的身后,形象和前者相似(图9,b),左手执金刚杵,右手高举拂尘。

图9 犍陀罗地区的金刚力士

犍陀罗地区的金刚力士,体态、造型与印度护法夜叉、云冈金刚力士皆不同,值得注意的是,在一件“初生佛陀七步”浮雕的左侧发现一神像(图10),姿态几乎和云冈第6窟中心柱上的金刚力士一模一样。

图10 “初生佛陀七步”浮雕

(三)西域地区

西域即今新疆地区,历史上民族众多,文化多元,尤其崇信佛教,后世发现大量的佛教遗存,其中以龟兹境内的石窟遗迹最为集中,数量多、规模大,开凿延续时间长。古代龟兹,大致在今天库车、新和、沙雅、拜城、阿克苏一带,佛教传入龟兹的时间,学术界没有定论,就目前所知,从2 世纪以后,东来传教、译经的人士中,已有来自龟兹的僧人和居士,到4 世纪时,龟兹已成为丝绸之路北道的佛教中心。龟兹最大的石窟群是克孜尔石窟和库木吐拉石窟。

克孜尔石窟77窟主室东壁有一金刚力士(图11,a),坐在束帛座上,左手执金刚杵,右臂上举持一尘尾,头戴“Y”形鸟翼冠;第80 窟“降服六师外道”壁画里,有一身头戴尖角方冠的金刚力士(图11,b);第97窟主室正壁也有一副“佛降服六师外道”图,佛的两侧各一身金刚力士,左侧戴尖角方冠,右侧戴狮头皮冠。第188窟主室两身立佛间有一半身戴狮头皮冠的力士。(图11,c)。克孜尔石窟大约开凿于3世纪,4至5世纪是其盛期,最晚的洞窟大约属11世纪,中外学者在克孜尔石窟的分期断代上有分歧,[17](P71-117)[18](P151-164)[19](P201-228)但在部分洞窟的分期上能达成一致,第77、80、97 窟都被认为是较早开凿的。

图11 克孜尔石窟的金刚力士

克孜尔石窟的金刚力士,除表现为空中飞行外,还出现了坐姿。受犍陀罗艺术的影响,金刚力士头戴狮头皮冠和“Y”形鸟翼冠,而尖角方冠代表了很高的身份和地位,源于龟兹本地。[20](331-374)[21](P82-89)

(四)以敦煌为中心的河西走廊

马德惠石塔,出土于酒泉石佛湾子,纪年为426年,在八面形的塔基上,阴线刻八身力士像,其中七身手执三叉戟(图12),河西走廊是古丝绸之路沟通中国与西方的重要通道,魏晋时期,河西地区的政治、经济、文化中心在凉州,《魏书·释老志》载:“凉州自张轨后,世信佛教,敦煌地接西域,道俗交得其旧式,村坞相属,多有塔寺”。[12](P3032)两晋南北朝时期,河西地区建立的政权都重视佛法,[22](P395-398)由于统治者的大力提倡,推动了当地佛教及佛教艺术的发展。

图12 马德惠石塔手执三叉戟力士

莫高窟最早的金刚力士出现于北魏洞窟,第257窟金刚力士所戴宝冠已失,穿胸甲、束战裙(图13,a),因手臂已残,无从知晓是否持法器;第435 窟中心柱东面龛北侧一身(图13,b),身穿交叉天衣,横眉怒目,一手臂残,一手置于胸前;第254窟因缘图中的金刚力士(图13,c),右手持金刚杵,坐姿、造型与克孜尔石窟第77窟金刚力士一样。

图13 敦煌莫高窟北魏洞窟中的金刚力士

麦积山石窟发现力士的北魏洞窟,有第83窟(图14,a)、第112窟(图14,b)、第139窟(图14,c)、第154窟(图14,d),身形瘦削,竖眉瞪目,与印度、犍陀罗、西域、云冈石窟中期前段金刚力士明显不同,倒和云冈中期后段的金刚力士非常相像,因手部残毁严重,无法判断是否持有法器。

图14 麦积山北魏洞窟力士

四、中国的门神形象

在中国,分布于窟门两侧的金刚力士也被习惯性的称为门神,那么佛教文化中的金刚力士,是否受到中国门神文化的影响?

《礼记·月令》载:“孟春之月,日在营室,……其祀 户,祭先脾。”[23](P217)据考释,门的 一扇叫做户,“户”指户神,为五祀之一。又载:“孟秋之月,日在翼,……其祀门,祭先肝。”[23](P249)门,指双扇相阖之门,与前面的单扇之户不同。虽没有具体形貌,但不管是户还是门,说明都已出现神像并进行祭祀。

关于祭拜门神比较明确的记载,见于《礼记•丧大记》:“大夫之丧,将大殓,……君释菜。”[24](P725)据注,君释菜,是行祭门神之礼,仍然没有具体的门神形象。《周礼•地官•师氏》载,“师氏掌以美诏王。……居虎门之左,司王朝”,[25](P262-263)以虎作为门神的情形,但不清楚是一只还是成对。在门上画虎的习俗延续到了汉代,东汉初期王充《论衡·订鬼篇》中引《山海经》曰“沧海之中,有度朔之山。……上有二神人,一曰神荼,一曰郁垒。主阅领万鬼,恶害之鬼,执以苇索而以食虎。于是黄帝乃作礼以时驱之,立大桃人,门户画神荼、郁垒与虎,悬苇索以御凶魅。有形,故执以食虎。”[26](P344-345)除虎作为门神之外,还出现了神荼、郁垒。《汉书•景十三王传》载,广川惠王越的孙子名为去,“其殿门有成庆画,短衣大袴长剑。”[27](P2428)颜师古注曰:“成庆,古之勇士也”,门神由动物形象逐渐发展成现实中的武士,在汉墓出土的画像石、画像砖上可以看到汉代门神形象,河南洛阳北郊东汉墓,在M689 甬道的东西壁上各有一身武士,东壁立像穿浅黄色衣服,手臂伸起,戴冠;西壁立像穿红色衣服,手臂上举,束圆髻,巨目圆睁,嘴半张,样貌凶悍,被认为是“御凶魅”的门神——神荼、郁垒,[28]门神由人们想象出来的形象逐渐发展成现实中的武士,到魏晋南北朝时期,在山西怀仁县北魏墓出土的门神,[29](P32-33)一首四臂,一手握金刚杵,一手置于胸前,一手按胯,袒胸露腹,扭腰翘臀,可以看出明显受到佛教文化的影响。

自汉代门神有形象始,不管是神话人物,还是现实中的武士,都侧身相对而立,表情严肃,甚至凶悍狰狞,看起来威武庄严,发展到南北朝时期,受佛教影响墓葬中出现了手握金刚杵的门神。

五、云冈石窟金刚力士形象来源分析

云冈石窟的金刚力士通常被认为源于印度早期佛教寺院和石窟门道两侧的门神形夜叉。[30](P355)据前文分析,首先金刚杵、三叉戟等这些原本发源于印度民间的法器,并没有出现在印度早期石窟的夜叉手中,佛教艺术中金刚杵开始出现是在犍陀罗地区,而云冈式三叉戟最早发现于贵霜王朝的金币上;金刚力士的冠饰,除了鲜卑帽,出现了波斯国王、西域国王的头冠;就服饰而言,基本没有特别明显的外来因素;金刚力士的体态和手势,部分可以在犍陀罗浮雕作品中找到原形。

贵霜王朝建立于1世纪中期,统治区域西边与安息相邻,东达葱岭,南达印度河流域,并向东南扩展到恒河中游。早在东汉、魏晋时期包括贵霜商人还有粟特人在内的丝绸贸易规模已经很庞大了,到东晋南北朝时期,中西之间的文化交流又比东汉魏晋有了进一步的发展,他们不仅把自己国家的文化带到东方,还传播了周边地区的文化,[31](P39-71)北魏统一北方之后,平城成为丝绸之路的东端,与西域、中亚、西亚的往来频繁,大量的考古资料也证明了北朝时期黄河两岸,尤其是山西,曾活跃着大量的粟特人。据此推测,贵霜王朝统治时期吸收了印度民间宗教文化并开始引入佛教,因此金刚杵、三叉戟最早出现在犍陀罗及中亚地区,这种文化现象又被粟特人带进中国,或许这就是发源于印度的法器并没有出现在当地早期石窟中的原因。

金刚力士侧身相对而立、面朝窟内及后期出现横眉怒目、双拳紧握的变化,这些新的特点可以从中国门神的角度找到合理的解释。金刚力士在犍陀罗地区单身追随在佛身边,发展到云冈,成对分布在窟门或佛龛两侧,其中可能与中原、西域盛行大、小乘佛教有关,但也不尽如此,考古资料证明受佛教影响在山西出现了手握金刚杵的门神,金刚力士的身份和职责,与中国古代的门神非常接近,将二者结合起来,这较早出现于中原地区门神性质的金刚力士就不难理解了。

综上所述,云冈石窟金刚力士与印度护法夜叉并无直接的影响关系,金刚力士形象演变大致可分为两个阶段,早期形象体现了较多的西亚、中亚及西域艺术风格,并夹杂鲜卑文化元素;发展到后期,受中国古代门神文化影响,开始向单一汉风转变。由此也可看出,古代受制于交通条件等因素制约,文化的向外传播并非直线式的简单复制,金刚力士在东传的路上,不断被沿途国家、民族用自己的文化加以理解和创造并向外传播,进入中国在汉文化和鲜卑文化的影响下成为今天看到的样子,因此成为中西之间、胡汉之间文明交流的见证。

云冈中期前段金刚力士手执金刚杵、三叉戟,发展到后段,手里的法器不仅没有在中国兵器文化的影响下,变成汉式的剑、戟之类,而是逐渐消失了,在北魏时期的莫高窟、麦积山石窟中,也有这种形象的金刚力士,但因保存状况和时间问题,很难断定是受哪一方影响,需要进一步探讨。

(本文采用的云冈石窟金刚力士图片均由云冈石窟研究院数字中心提供,特此说明,并表示感谢!)