洛阳时代北魏宗室从北族贵族到士人的身份转换与仕宦境遇

——以元毓、元昉兄弟墓志为中心的研究

2023-05-29王萌

王 萌

(内蒙古大学历史与旅游文化学院,内蒙古 呼和浩特 010070)

《元毓墓志》,1915 年出土于洛阳城北徐家沟,志石曾归浙江绍兴周氏;志石边长55cm,全文21 行,满 行21 字,正 书。[1](P99)《邙洛冢墓遗文续编》[2](P14058)《志石文录》[3](P13759-13760)《洛阳出土北魏墓志选编》[4](P138)《刺史行事录》[5](P20-21)《汉魏南北朝墓 志 汇 编》[6](P244-245)《汉魏 六 朝 碑 刻 校 注》[7](P221)《全北魏东魏西魏文补遗》[8](P282)《洛阳出土少数民族墓志汇编》[1](P98-99)《南北朝墓志集成》[9](P364-365)收录该墓志志文,《汉魏南北朝墓志集释》[10](图版一七三之一至之二)《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》[11](P106)《六朝墓志精华》[12]《汉魏六朝碑刻校注》[7](P220)收录该墓志拓片。

《元昉墓志》,1928 年出土于洛阳城北安驾沟,志石现藏开封博物馆;志石高53.3、宽54.5cm,全文18 行,满行20 字,正书。[1](P98)《洛阳出土北魏墓志选编》[4](P137-138)《刺史行事录》[5](P47)《汉魏南北朝墓志汇 编》[6](P243-244)《汉 魏 六朝 碑 刻 校 注》[7](P219)《全北 魏东魏西魏文补遗》[8](P281-282)《洛阳出土少数民族墓志汇编》[1](P98)《南北朝墓志集成》[9](P364)收录该墓志志文,《汉魏南北朝墓志集释》[10](图版一七四)《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》[11](P105)《洛阳出土北魏墓志选编》[4](P376)《汉魏六朝碑刻校注》[7](P218)收录该墓志拓片。

元毓,史籍有载,但甚简略;元昉,未见于史籍,《元毓墓志》、《元昉墓志》可补史籍之缺失。元毓、元昉出身北魏宗室,为北族顶级贵族。墓志映射出北魏洛阳时代,北魏宗室成员的汉化即世族化发展趋向。元毓、元昉仕宦,即得益于雄厚的家世背景与身份的转换而展开,呈现出显赫之势;又受到洛阳后期动荡时局的影响。《元毓墓志》、《元昉墓志》为探究汉化流风甚嚣尘上的洛阳时代宗室发展以及事关北魏兴衰存亡的河阴之变,提供了重要个案资料。为研读之便利,以《汉魏南北朝墓志汇编》所录志文为标准,将志文抄录如下。

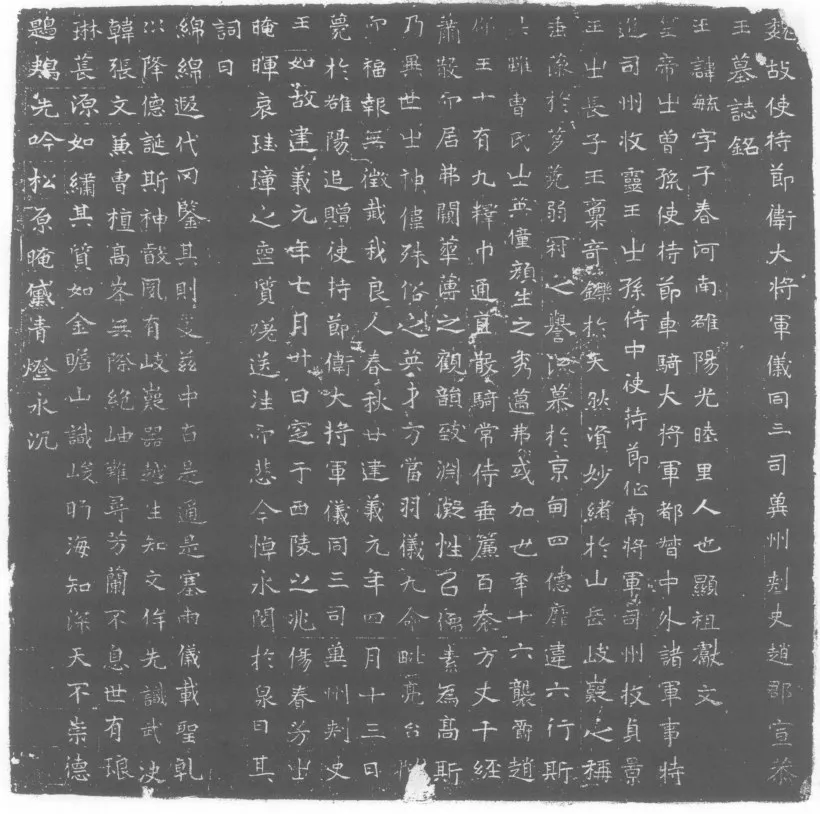

《元毓墓志》(图1):

图1 北魏《元毓墓志》拓片[11](P106)

魏故使持节卫大将军仪同三司冀州刺史赵郡宣恭王墓志铭

王讳毓,字子春,河南雒阳光睦里人也。显祖献文皇帝之曾孙,使持节、车骑大将军、都督中外诸军事、特进、司州牧灵王之孙,侍中、使持节、征南将军、司州牧贞景王之长子。王禀奇铄于天然,资妙绪于山岳。岐嶷之称,垂藻于刍荛;弱冠之誉,流慕于京甸。四德靡违,六行斯具。虽曹氏之英僮,颜生之秀迈,弗或加也。年十六,袭爵赵郡王。十有九,释巾通直散骑常侍。垂帘百帙,方丈千经。萧散而居,弗窥华薄之观;韵致渊凝,性以儒素为高。斯乃异世之神伟,殊俗之英才。方当羽仪九命,毗亮台阶,而福报无徵,歼我良人。春秋廿,建义元年四月十三日薨于洛阳。追赠使持节、卫大将军、仪同三司、冀州刺史,王如故。建义元年七月卅日窆于西陵之兆。伤春芳之晻晖,哀珪璋之丧质,嗟送注而悲今,悼永閟于泉日。其词曰:

绵绵遐代,罔鉴其则,爰兹中古,是通是塞。两仪载圣,乾坤降德,诞斯神睿,夙有岐嶷。器越生知,文侔先识,武决韩张,文兼曹植。高峰无际,绝岫难寻,芳兰不息,世有琅琳。长源如绣,其质如金,瞻山识峻,眄海知深。天不崇德,鶗鴂先吟,松原晻黛,青灯永沉。

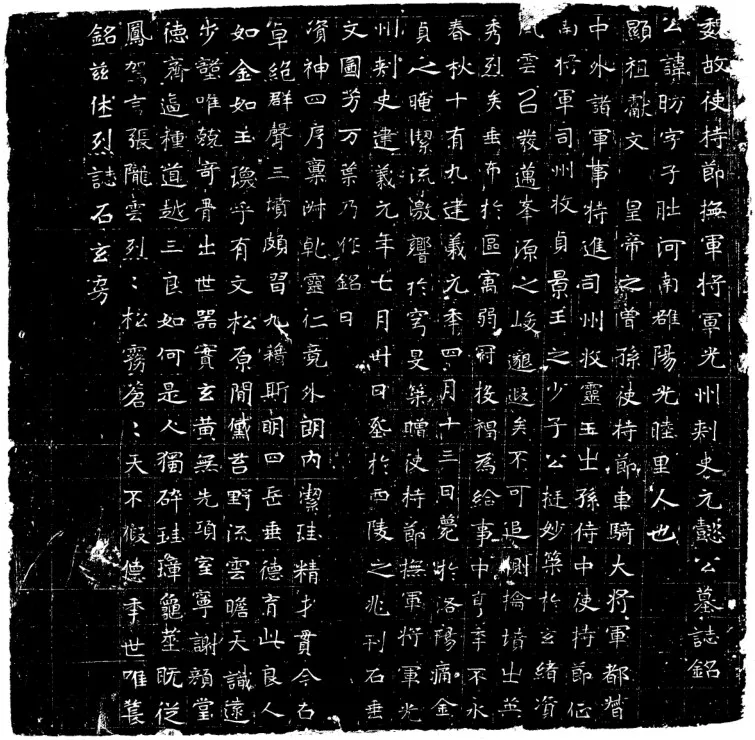

《元昉墓志》(图2):

图2 北魏《元昉墓志》拓片[4](P376)

魏故使持节抚军将军光州刺史元懿公墓志铭

公讳昉,字子朏,河南雒阳光睦里人也。显祖献文皇帝之曾孙,使持节、车骑大将军、都督中外诸军事、特进、司州牧灵王之孙,侍中、使持节、征南将军、司州牧贞景王之少子。公挺妙策于玄绪,资风云以发迈。峰源之峻邈,遐矣不可追恻;摛坟之英秀,烈矣垂布于区寓。弱冠投褐为给事中。享年不永,春秋十有九,建义元年四月十三日薨于洛阳。痛金贞之晻洁,流激响于穹旻。策赠使持节、抚军将军、光州刺史。建义元年七月卅日葬于西陵之兆。刊石垂文,图芳万叶。乃作铭曰:

资神四序,禀淑乾灵,仁竞外朗,内洁珪精。才贯今古,卓绝群声,三坟颇习,九籍斯明。四岳垂德,育此良人,如金如玉,焕乎有文。松原闲黛,苔野流云,瞻天识远,步壑唯兢。奇骨出世,器实玄黄,无先项室,宁谢颜堂。德齐逼种,道越三良,如何是人,独碎珪璋。龟筮既从,凤驾言张,陇云烈烈,松雾苍苍。天不假德,年世唯长,铭兹休烈,志石玄房。

一、《元毓墓志》《元昉墓志》刊刻的时代背景

《元毓墓志》、《元昉墓志》刊刻于北魏孝庄帝建义元年(528 年),与孝文帝迁都洛阳、实行诸多汉化改革措施之时期相距不远。《大唐内典录》载“孝文帝宏世,迁京洛阳。改姓称元,去胡衣,服冠冕,绝虏语,尊华风。手制文章,谈述雅诰。圣天子也。”[13](卷4《历代众经传译所从录第一之四》,P267)与《魏书》卷7 下《孝文帝纪下》所载孝文帝“钦明稽古,协御天人,帝王制作,朝野轨度,斟酌用舍,焕乎其有文章,海内生民咸受耳目之赐。”[14](P187)鲜明反映出迁洛北族成员气质面貌与北魏国家性质的转换为洛阳时代历史发展的核心。所以,墓志极力彰显元毓、元昉生前浓厚的汉化气息。

二、元毓、元昉家世背景

《元毓墓志》、《元昉墓志》均云元毓、元昉为“显祖献文皇帝之曾孙”。“显祖献文皇帝”为北魏第6 代皇帝拓跋弘。《魏书》卷5《文成帝纪》所载“世祖经略四方,内颇虚耗。既而国衅时艰,朝野楚楚。高宗与时消息,静以镇之,养威布德,怀缉中外。”[14](P123)与《魏书》卷6《献文帝纪》所载“聪睿夙成,兼资能断,其显祖之谓乎?故能更清漠野,大启南服。”[14](P132)反映出即太武帝之后,献文帝为北魏历史贡献颇多,进而为其子嗣奠定了雄厚的家世背景。

《元毓墓志》《元昉墓志》均云元毓、元昉为“使持节、车骑大将军、都督中外诸军事、特进、司州牧灵王之孙”,“灵王”为赵郡王元干。根据《魏书》卷21 上《献文六王上·赵郡王干传》,元干仕宦在孝文帝时期展开,其任官经历:卫大将军;侍中、中都大官;车骑将军、左光禄大夫;吏部尚书;使持节、都督南豫郢东荆三州诸军事、征南大将军、开府、豫州刺史;使持节、车骑大将军、都督关右诸军事;都督冀定瀛三州诸军事、征东大将军、冀州刺史、开府;特进、司州牧。可见元干为孝文帝时的宗室重臣,仕宦颇为显赫,延续着家族地位。

《元毓墓志》云元毓“侍中、使持节、征南将军、司州牧贞景王之长子”与《元昉墓志》云元昉“侍中、使持节、征南将军、司州牧贞景王之少子”,“贞景王”为元谧。根据《魏书》卷21上《献文六王上·赵郡王干传附元谧传》,元谧仕宦经历宣武帝、孝明帝时期,其任官:通直散骑常侍、龙骧将军;太子中庶子;冠军将军、岐州刺史;大司农卿;都官尚书、安南将军。可见元谧历任皇帝近侍、中央与地方行政要职,延续家族于北魏宗室诸支系中的地位。

虽然元毓、元昉家世背景甚为雄厚,但不能将元毓、元昉家世背景局限于天潢贵胄出身,若结合北魏孝文帝调整宗室政策与改定姓族政策,则会发现北族顶级显贵与新晋北族世族成为宗室成员新家世背景的重要构成因素。

首先,以孝文帝调整宗室政策而言。根据《魏书》卷7 下《孝文帝纪下》所载“(太和十六年正月)乙丑,制诸远属非太祖子孙及异姓为王,皆降为公,公为侯,侯为伯,子男仍旧,皆除将军之号。”[14](P169)可以看出:第一,北魏建立者道武帝拓跋珪子嗣为宗室血缘近亲,北魏建立之前的拓跋首领子嗣为宗室血缘远亲。第二,孝文帝刻意区分宗室血缘远近,在于将国家权力更多的在宗室血缘近亲成员中进行分配,将宗室血缘近亲视为倚重对象;孝文帝没有完全把宗室血缘远亲排除于统治集团之外,只是限制其权力与影响。第三,孝文帝区分宗室血缘近亲与远亲后,元毓、元昉所属家族地位得以延续。

其次,就孝文帝改定姓族而言。根据《魏书》卷113《官氏志》所载“太和十九年,诏曰:‘代人诸胄,先无姓族,虽功贤之胤,混然未分。故官达者位极公卿,其功衰之亲,仍居猥任。比欲制定姓族,事多未就,且宜甄擢,随时渐铨。其穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓,皆太祖已降,勋著当世,位尽王公。灼然可知者,且下司州、吏部勿充猥官,一同四姓。自此以外,应班士流者,寻绩别敕。原出朔土,旧为部落大人,而自皇始已来,有三世官在给事已上,及州刺史、镇大将,及品登王公者为姓。若本非大人,而皇始已来,职官三世尚书已上,及品登王公而中间不降官绪,亦为姓。诸部落大人之后,而皇始已来,官不及前列,而有三世为中散、监已上,外为太守、子都,品登子男者为族。若本非大人,而皇始已来,三世有令已上,外为副将、子都、太守,品登侯已上者,亦为族……令司空公穆亮、领军将军元俨、中护军广阳王嘉、尚书陆琇等详定北人姓,务令平均。随所了者,三月一列簿账,送门下以闻’于是升降区别矣。”[14](P3014-3015)与《新唐书》卷199《儒林中·柳冲传》所载“魏氏立九品,置中正,尊世胄,卑寒士,权归右姓已。其州大中正、主簿,郡中正、功曹,皆取著姓士族为之,以定门胄,品藻人物……过江则为‘侨姓’,王、谢、袁、萧为大;东南则为‘吴姓’,朱、张、顾、陆为大;山东则为‘郡姓’,王、崔、卢、李、郑为大;关中亦号‘郡姓’,韦、裴、柳、薛、杨、杜首之;代北则为‘虏姓’,元、长孙、宇文、于、陆、源、窦首之。‘虏姓’者,魏孝文帝迁洛,有八氏十姓,三十六族九十二姓。八氏十姓,出于帝宗属,或诸国从魏者;三十六族九十二姓,世为部落大人。并号河南洛阳人。‘郡姓’者,以中国士人差第阀阅为之制,凡三世有三公者曰‘膏粱’,有令、仆者曰‘华腴’,尚书、领、护而上者为‘甲姓’,九卿若方伯者为‘乙姓’”,散骑常侍、太中大夫者为‘丙姓’,吏部正员郎为‘丁姓’。凡得入者,谓之‘四姓’。又诏代人诸胄,初无族姓,其穆、陆、奚、于,下吏部勿充猥官,得视‘四姓’”[15](P5677-5678)以及《资治通鉴》卷140,建武三年载“魏主雅重门族,以范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑羲、太原王琼四姓,衣冠所推,咸纳其女以充后宫”。[16](P4393)可见:孝文帝将中原门阀制度引入胡族群体,反映出对当时中原推崇门第主义的事实予以承认,既然承认中原门第,必然要尊重中原世族的既有利益,方可获得中原世族的国家认同,以及对自己所发起的汉化改革与所追求目标的认可。再者,孝文帝按照中原社会评定世族的标准来划分北族贵族,意在使北族贵族与中原世族通过相同的评价体系,使北族贵族的世族化成果获得中原世族的认同,使新晋北族世族获得与中原世族相同的权益,进而推动北族上层与汉族世族群体的融合,消除北族上层与汉族世族之间的文化、身份隔阂。

根据《魏书》卷113《官氏志》前、后职员令,元干、元谧历官,多在四品以上。所以,不论是按照孝文帝改定姓族之标准,还是按照学界的魏晋南北朝时期家族父亲以上三代先祖任官五品以上便可跻身世族之观点,元毓、元昉所属家族成为新晋北族世族、稳居北族世族之首,成为与北方清河崔氏、范阳卢氏、赵郡与陇西李氏、荥阳郑氏、太原王氏相比肩的胡族高门。进而可见,元毓、元昉将宗室血缘近亲、北族顶级贵族与衣冠士人等多重身份合于一身。

三、元毓、元昉认同中原文化——身份转换的根基所在

陈寅恪先生所言“所谓士族者,起初并不专用其先代之高官厚禄为其唯一之表征,而实以家学及礼法等标异于其他诸姓。”[17](P259)明确指出文化素养是造就世族的核心要素。对于北魏宗室而言,仅仅依靠天潢贵胄的出身以及孝文帝所实行改定姓族政策,就想突破族属与文化界限、获得世族身份,是不可企及的。北魏宗室必须努力提升自己的文化素养,高度认同中原文化,具备与汉族世族进行交往所需的文化资质,消除与中原世族在文化上的隔阂,方可突破族属与文化界限、融入中原社会,最终获得中原世族对自己所期待的世族身份的认同。

《元毓墓志》云“弱冠之誉,流慕于京甸。四德靡违,六行斯具”,“垂帘百帙,方丈千经。萧散而居,弗窥华薄之观;韵致渊凝,性以儒素为高。斯乃异世之神伟,殊俗之英才”,“器越生知,文侔先识……文兼曹植”,另据《四书章句集注·孟子集注》卷13《尽心章句上》所载“仁义礼智,性之四德”与《周礼·地官司徒》所载司徒教化民众标准中有“六行”为“孝、友、睦、姻、任、恤”,可以看出:首先,元毓声名鹊起,与其在伦理操守上的卓越表现有关。其次,元毓阅读甚广,博通经史;志文将其与曹植相比,反映出元毓文思敏捷。第三,元毓颇具名士风流气质。据此可见,元毓在言行举止上已与汉族士人无异。

《元昉墓志》云“资神四序,禀淑乾灵,仁竞外朗,内洁圭精。才贯今古,卓绝群声,三坟颇习,九籍斯明。四岳垂德,育此良人,如金如玉,焕乎有文。”亦反映出元昉阅览颇广,博古通今,对典籍颇有造诣;颇具名士风度。

以上所论反映出元毓、元昉因才学素养与伦理操守而声名鹊起、为士人所瞩目与钦赏,最终突破族属与文化限制,融入世族群体。

四、元毓、元昉的起家入仕——世族化的仕宦发展

天潢贵胄与新晋世族身份的合二为一以及文化取向上的中原化,自然有利于元毓、元昉仕宦在孝明帝朝展开。《元毓墓志》云元毓“十有九,释巾通直散骑常侍”,《元昉墓志》云元昉“弱冠投褐为给事中”。魏晋南北朝时期,世族子弟进入仕途、首次被授予职官,称为起家、解褐、释褐,释巾、投褐与起家等相同。由此可以看出北魏孝文帝实行汉化改革、将门阀制度引入北族群体、促进以宗室为代表的北族上层世族化背景下,部分北魏宗室成员仕宦发展动向。

首先,以起家入仕年龄而言,以元毓、元昉为代表的部分北魏宗室成员起家年龄较轻。北魏洛阳时代,宗室以20 岁以内年龄起家入仕,元毓、元昉兄弟并非孤例,《元寿安墓志》云元寿安“年十七,以宗室起家,除散骑侍郎,在通直”,[1](P71)《元顺墓志》云元顺“年十七,起家为给事中”,[1](P85)《元道明墓志》云元道明“年十七拜太尉府咸阳王参军事”,[1](P105)《元馗墓志》云元馗“虽年在稚弱,高齿莫先。司空杨公雅称其才,征为参军事。年尚童幼,如仪神远畅,凡厥府僚,莫不叹伏”。[1](P122)南北朝时期,“士庶之际,实自天隔”,[18](卷42《王弘传》,P1318)即世族与庶族待遇差别之一便是入仕年龄之早晚,正如“甲族以二十登仕,后门以过立试吏”。[19](卷1《武帝纪上》,P23)世族子弟20 入仕,经过10 年仕宦发展,仕宦阅历与晋升幅度非常人所能企及。可见世族子弟与庶族子弟入仕年龄上的差距,必然使双方在仕宦显赫程度方面拉开明显的距离。据此可以看出,北魏洛阳统治者使世族化的北族与汉族世族在以门第与贤才为统一选官标准的竞争中,具有同等竞争力;在此基础上,统治者通过让部分宗室成员以20 以内年龄入仕,让部分宗室成员提前得到历练、尽可能多的掌握权力。

其次,以起家官等级与执掌而言。元毓所任通直散骑常侍为四品,执掌劝谏、侍从皇帝、参与政事。元昉所任给事中为从六品,执掌侍从皇帝、参与政事。可见元毓、元昉起家官品级远较一般世族子弟起家官品级为高,尤其是元毓所任通直散骑常侍在北魏洛阳时代诸多起家官中品级最高;元毓、元昉所任起家官,同于魏晋南北朝时期汉族世族子弟对清望官翘首以盼的趋向。正如学者所论“六朝把符合士族心态旨趣,兼具文翰、近密、尊贵、舒适特性的职务统称清官”。[20](P61)《通典》卷16《选举四·杂议论上》所载“孝明帝时,清河王怿以官人失序,上表曰:‘孝文帝制,出身之人,本以门品高下有恒,若准资荫,自公卿令仆之子,甲乙丙丁之族,上则散骑秘著,下逮御史长兼,皆条例昭然……’”[21](P393)揭示出:孝文帝改定姓族后,具备得天独厚条件的元毓、元昉在起家入仕、权力分配的竞争中能够捷足先登。

五、元毓、元昉墓志与北魏洛阳时代重要历史事件

(一)北魏洛阳时代国家宗室政策对元毓、元仕宦的影响

北魏洛阳时代国家宗室政策,主要指孝文帝、宣武帝与孝明帝三朝宗室政策。

孝文帝时期的国家宗室政策,如前所述,重用宗室血缘近亲,在一定程度上限制宗室血缘远亲。

宣武帝与孝明帝时期的国家宗室政策,《魏书》卷72《阳尼传附阳固传》所载“初,世宗委任群下,不甚亲览……尚书令高肇以外戚权宠,专决朝事;又咸阳王禧等并有衅故,宗室大臣,相见疏薄。”[14](P1604)与《魏书》卷9《孝明帝纪》所载“(熙平二年)八月戊戌,宴太祖以来宗室年十五以上于显阳殿,申家人之礼。己亥,诏庶族子弟年未十五,不听入仕。诏曰:‘皇魏开基,道迈周汉,蝉连二都,德盛百祀。虽帝胤蕃衍,亲贤并茂,而犹沉屈素履,巾褐衡门,非所谓广命戚族,翼屏王室者也。今可依世近远,叙之列位。’”[14](P226)透露出:首先,宣武帝时期,宗室近亲成员元详擅权、元禧谋逆、元愉僭越称帝,宣武帝不得不将孝文帝时的宗室政策反其道而行之。其次,虽然宣武帝所实行的宗室政策对防范来自于宗室近亲的威胁起到作用,但在一定程度上加剧宣武帝与宗室近亲之间的矛盾,此种局面持续到孝明帝前期;更为严重的是,孝明帝在位期间,先后有宗室近亲成员元法僧、元愿达叛逃江南;孝明帝为整合宗室内部力量,对孝文帝与宣武帝的倚重一方、限制另一方的宗室政策进行调整,不再区分宗室血缘远近,《魏书》卷15《昭成子孙·常山王遵传附元晖传》所载“诏晖与任城王澄、京兆王愉、东平王匡,共决门下大事。”[14](P380)透露出孝明帝对宗室血缘近亲与远亲均予以倚重。

根据以上论述,孝明帝基于整合宗室内部力量、加强宗室成员在近侍机构中的影响而调整宗室政策,是元毓、元昉在孝明帝时期起家竞争中得以脱颖而出的重要外部因素。

(二)从墓志记事看河阴之变对元毓、元 仕宦的影响

发生于北魏孝明帝武泰元年(528 年)的河阴之变,是北魏历史上规模空前的动乱。河阴之变,彻结束了北魏洛阳时代的繁盛,亦波及洛阳中央官员的仕宦前途。刊刻于河阴之变后的北魏墓志,多隐晦记载河阴战乱对士人所造成的创伤。

经济与文化日趋繁荣、众多迁洛北族成员尽享汉化成果的洛阳时代后期,正如《元毓墓志》所云“萧散而居,弗窥华薄之观;韵致渊凝,性以儒素为高。斯乃异世之神伟,殊俗之英才。方当羽仪九命,毗亮台阶,而福报无徵,歼我良人”,众人对即将发生的动摇北魏根基的空前规模内乱较少察觉。武泰元年(528年)二月,尔朱荣以清君侧为由举兵南下;四月,尔朱荣率军入洛,将胡太后、幼主沉于黄河,拥立元子攸为帝,在洛阳地区大肆屠戮,“纵兵乱害,王公卿士皆敛手就戮,死者千三百余人,皇弟、皇兄并亦见害”。[14](卷74《尔朱荣传》,P1648)可见,首先,包括宗室在内的众多洛阳官员殒命于战乱,仕宦戛然而止,北魏中央实力严重受损;其次,北族上层精英分子遭受屠戮,使以该群体成员为核心的汉化改革运动不得不终止。《元毓墓志》所云“方当羽仪九命,毗亮台阶,而福报无徵,歼我良人”透露出若没有河阴之变,元毓极有可能位极人臣。

刊刻于河阴之变后的北魏宗室墓志对墓志主人亡故与河阴之变的关系极力曲笔,只字不提尔朱荣与此次战乱的关系。除《元毓墓志》、《元昉墓志》外,如《元悌墓志》云“春秋廿有三,以武泰元年四月十四日薨于河梁之西”,[1](P83)《元邵墓志》云“武泰元年太岁戊申四月戊子朔十三日庚子暴薨于河阴之野,时年二十有三”,[1](P84)《元顺墓志》云“建义元年四月十三日奉迎鸾跸于河梁,于时五牛之旆在郊,三属之甲未卷,而墟民落编,多因兵机而暴掠。公马首还,届于陵户村,忽逢盗贼,规夺衣马,遂以刃害公,春秋卌有二,乃薨于凶手”,[1](P86)《元均之墓志》云“春秋三十有八,武泰元年四月戊子朔十三日薨于洛阳”,[1](P86)《元彝墓志》云“武泰元年四月十三日奉迎銮跸于河渚,忽逢乱兵暴起,玉石同焚,年廿三而薨逝”,[1](P87)《元瞻墓志》云“春秋五十一,以建义元年四月十三日薨于位”,[1](P88)《元谭墓志》云“春秋卌有一,建义元年岁次戊申 四 月 十 三 日 龙 飞 之 会,横 离 大 祸”,[1](P89)《元悛墓志》云“建义元年四月十三日卒于河梁之南”,[1](P90)《元愔墓志》云“建义元年四月十三日卒于河梁之南”,[1](P91)《元谳墓志》云“春秋卌,以建义元年岁次戊申四月十三日龙飞之会,横祸奄及”,[1](P92-93)《元端墓志》云“春秋三十六,大魏武泰元年四月戍子朔十三日戍子卒于邙山北”,[1](P94)《元略墓志》云“春秋卌有三,以大魏建义元年岁次戊申四月丙辰朔十三日戊辰薨于洛阳之北邙”,[1](P95)《元子正墓志》云“春秋廿有一,以建义元年岁在戊申四月戊子朔十三日庚子薨于河阴”,[1](P99)《元周安墓志》云“建义元年,主上圣德应符,中兴启运,奉迎河阴,遇此乱兵,枉离祸酷”,[1](P100)《元钦墓志》云“春秋五十九,以建义元年四月十三日遇害于北芒之阴”,[1](P101)《元道隆墓志》云“奉迎乘舆,道遇乱兵。春秋卅,以建义元年四月十三日,座于北邙行次”。[1](P103)本文认为,河阴之变后,尔朱荣全面掌控北魏洛阳中央,权势日盛。所以,墓志撰写者对尔朱荣不得不有所顾忌。

六、元毓、元昉卒后所得赠官

尔朱荣对北魏洛阳官员大加屠戮,必然使其遭到众人的敌视。尔朱荣上书孝庄帝,请求对殒命于河阴之变者进行赠官,以收拢人心。《魏书》卷74《尔朱荣传》所载“于时,或云荣欲迁都晋阳,或云欲肆兵大掠,迭相惊恐,人情骇震,京邑士子不一存,率皆逃窜,无敢出者。直卫空虚,官守废旷。荣闻之,上书曰:‘臣世荷蕃寄,征讨累年,奉忠王室,志存效死。直以太后淫乱,孝明暴崩,遂率义兵,扶立社稷。陛下登祚之始,人情未安,大兵交际,难可齐一,诸王朝贵横死者众,臣今粉躯不足塞往责以谢亡者。然追荣褒德,谓之不朽。乞降天慈,微申私责。无上王请追尊帝号,诸王、刺史乞赠三司,其位班三品请赠令仆,五品之官各赠方伯,六品已下及白民赠以镇郡……’……自兹已后,赠终叨滥,庸人贱品,动至大官,为识者所不贵……荣启帝遣使循城劳问,于是人情遂安,朝士逃亡者,亦稍来归阙。”[14](P1648-1649)鲜明反映出:首先,尔朱荣通过赠官,在一定程度上达到稳定时局的目的。其次,既然尔朱荣欲通过赠官以稳定时局,必然不会完全拘泥北魏赠官的常规。

《元毓墓志》云“追赠使持节、卫大将军、仪同三司、冀州刺史,王如故”,《元昉墓志》云“策赠使持节、抚军将军、光州刺史”。根据《魏书》卷113《官氏志》后职员令,卫大将军为二品,仪同三司为从一品,冀州刺史为三品,与元毓生前所任通直散骑常侍(四品)相较,赠官上升一阶至四阶;抚军将军为从二品,光州刺史为从三品,与元昉生前所任给事中(从六品)相较,赠官上升五阶至七阶。正如学者所论河阴之变后的赠官与宣武帝、孝明帝时期包含将军号在内上升二阶以内为常例的赠官情况大不相同的是,河阴之变后的赠官上升幅度大为增加,赠官与生前任最终官相较,上升幅度最低为二阶。[22](P175)

七、元毓、元昉墓志等级与葬地

《元毓墓志》,志石边长55cm;[1](P99)《元昉墓志》,志石高53.3、宽54.5cm。[1](P98)元毓生前所任职官为四品,赠官在一品至三品;元昉生前所任职官为从六品,赠官在二品至三品。赵超在《试谈北魏墓志的等级制度》中认为北魏洛阳时代,官员生前任官三品以下、但赠官在一品至二品的,“墓志外形尺寸可能小于边长0.6 米,在0.55 米左右”;[23](P59)官员生前任官三品以下、但赠官在三品的,此类型的墓志“大多数的外形尺寸在0.6 米以下,以0.55 米居多,也有一部分在0.45 米至0.50 米之间”。[23](P59)由此可见,元毓、元昉墓志等级大体符合北魏洛阳时代墓志等级常制。

《元毓墓志》、《元昉墓志》均云建义元年(528 年)七月三十日,元毓、元昉葬于“西陵之兆”。西陵,为北魏洛阳时代祖陵孝文帝长陵别称,亦称金陵、[24](P125)东垣之陵与大陵。[25],P505)元毓、元昉葬地位于北魏孝文帝长陵区。

《元毓墓志》,1915 年出土于洛阳城北徐家沟;[1](P99)《元昉墓志》,1928 年出土于洛阳城北安驾沟。[1](P98)元毓、元昉父元谧墓志,1930 年出土于洛阳城西东徒沟村东北李家凹村。[1](P52)可见,元谧家族并没有形成家族族茔。

北魏洛阳墓区分为“北邙山陵墓区”、“乾脯山、首阳山墓区”。[24](P141)北邙山陵墓区,为北魏洛阳时代诸帝陵所在;目前所发现183 方北魏宗室墓志,有173 方出土于北邙山陵区。[24](P142)表明北邙山陵墓区是北魏洛阳时代的核心陵墓区。根据相关考古成果,迁洛的其他北族成员及其后裔故去后,均葬于洛阳。此与《魏书》卷20《文成五王·广川王略传附元谐传》所载北魏孝文帝规定“迁洛之人,自兹厥后,悉可归骸邙岭,皆不得就茔恒代”[14](P527)有关。

结语

首先,元毓、元昉墓志,补充与完善献文帝拓跋弘子嗣中元干一支的世系。

其次,元毓、元昉的刊刻时间段值得关注。一方面,元毓、元昉墓志刊刻于汉化流风全面影响迁洛北族的洛阳时代,志文记载的夸耀门第、彰显学识修养、渐具名士气质、世族化的起家入仕,透露出中原文化对北魏宗室的影响。另一方面,元毓、元昉墓志刊刻于河阴之变后、尔朱荣执掌北魏中央的孝庄帝时期,墓志隐晦地透露出以元毓、元昉为代表且汉化颇深的部分北魏宗室殒命于河阴之变,不仅其仕途戛然而止,亦使汉化改革事业受到严重影响。

第三,北魏宗室血缘近亲的出身、死于王事,使元毓、元昉卒后获得高品级赠官与较高等级规格墓志、葬于北魏洛阳时代祖陵区域的殊荣。