女性形象的凝视与操演

——以20世纪30年代摩登女性漫画为例

2023-05-28曹一倡CaoYichang

曹一倡/Cao Yichang

“摩登”是20世纪30年代中国社会尤其是上海流行的词语之一。在汉译佛典中就曾出现了“摩登”一词,但其作为“modern”音译的流行是于20世纪20年代末期开始,《申报》的《新辞源》是如此定义“摩登”的:“今之诠释摩登者……都作为‘现代’或‘最新’之义,……故今简单言之:所谓摩登者,即为最新式而不落伍之谓,否则即不成其谓‘摩登’了。”[1]这种风尚也成为众多女性的新追求,当时的社会中“凡青年或中年,甚至是老年的妇女,只要是烫发,粉脸,涂唇,细眉,长衣短袖,长裤短袜,擦指甲,高跟鞋的,都称之为摩登妇女”[2]。“摩登”中带有“时髦、时尚”等含义对当时的都市女性起到了引导作用,而摩登女性形象则是抽象概念下的具体显现。

随着“摩登”词义的发展和摩登女性的出现,“摩登”的“时髦”意义逐渐超越了“现代”。越来越狭隘的定义加上摩登与消费文化的紧密结合、左翼运动的盛行以及国家民族危机的加重,使“摩登”的意涵逐渐转变为负面,摩登女性形象也从原先的现代女性转变为只追求物质的享乐主义者。矛盾的是,摩登女性的视觉形象构建并未由此减少,摩登女性形象虽是摩登的合格演绎者,但其也是在众多力量裹挟下被塑造与凝视的视觉符号。这一矛盾被漫画精准地捕捉与洞察,摩登女性原本积极的、正面的视觉形象被批判的声音所压制,她们成为堕落、邪恶、物质与享乐的负面形象代表,摩登女性形象的构建也变得越来越复杂多样。

一、多样与平面:漫画中的摩登女性形象

20世纪30年代的摩登女性被置于多种场域中,摩登女性视觉形象存在多种主题阐释。首先是对女性身体的观看。在1934年《时代漫画》第4期刊登的漫画《陌生客》(图1)中,一位穿中山装、戴眼镜、手夹香烟的中年男性双眼紧盯着一位身穿紧身旗袍的摩登女郎的身体,漫画配文:“我们此地……请常常来走动……”[3]摩登女郎侧身回头时淡然的眼神与男子直接且热烈的目光形成了强烈对比。还如在1934年《时代漫画》第5期刊登的漫画《猎艳家的风度》(图2)中,两三群穿洋装的男士在树林里凝视着前方的摩登女郎。女性身体成为一种赤裸裸的观看对象,且凝视者大部分为男性,这样的摩登女性漫画构成了30年代漫画中摩登女性形象的主要类型。由凝视下的女性身体引申出摩登女性形象的特点:强烈的魅惑力。张英超的漫画《黑羽之舞》(图3)中,一位身形姣好的摩登女郎于舞池中跳舞,配文为:“玄色的发,红的唇,黑的羽和黑的饰品,白白的肉体,白亮的灯光,单纯的色彩,感应了新感觉的直觉,热的音律,热的笑,急的步调,紧张的情绪……”[4]摩登女性独有的诱惑不停吸引着观者,原本被看作是女性身体解放的积极象征转而被置于男性目光训诫下的物化姿态,甚至使这类漫画带有明显的情色化倾向,女性身体被赋予了强烈的个人私欲。

图1 鲁少飞 陌生客漫画 1934年

图2 叶浅予 猎艳家的风度 漫画 1935年

图3 张英超 黑羽之舞漫画 1934年

对两性关系的述说也是摩登女性形象展示的一大主题。这类漫画主要是描画摩登女性前卫的恋爱观,如郭建英的漫画《摩登结婚》中,一女子说:“你的哥哥,听说前月已结了婚是吗?”另一女子答:“是。”女子说:“那预备什么时候离婚呢?”[5]在他的漫画《冷热交响曲》(图4)中,一位摩登女子在与男子约会时用脚在餐桌下引诱对方,男子紧张得冒冷汗。不同于以往在三从四德等传统观念规训下的女子,漫画中将摩登女性塑造成主动求爱的摩登女性,这同时也引发了时人对她们的道德批判。陈少翔的漫画《摩登化的丈夫》中,怀抱婴儿的丈夫与打扮时髦的妻子形成的强烈对比,欲在讽刺未承担家庭职责、只追求物质的摩登女性。矛盾的是,在黄嘉音的漫画《俘虏》(图5)中,一位摩登女性被一位身材肥胖的男子戴上手铐牵着走,这又与女性在恋爱关系中占据上风的漫画形象相反,摩登女性被描述成利用自身的性诱惑而满足虚荣心的堕落形象。

图4 郭建英 冷热交响曲漫画 1932年

一·二八事变、淞沪会战等战争使时人意识到国家民族已迎来巨大的生存危机,如何“救国”成为重要的社会议题。摩登女性开始与国难挂钩,摩登女性以“独立自主—追求西化事物—不顾家庭责任—缺乏社会道德”的因果逻辑被大力批判。在“摩登”受到国民党官方与左翼两种政治意识形态压迫而被赋予强烈的负面意味下,摩登女性被打上了“不爱国者”的标签。在1934年《国货周报》创刊号的一幅漫画中,一位时髦的摩登女郎手持鲜花,背后有手表、皮鞋、化妆品等一堆外国商品,配文称“洋货的忠实推销员”[6]。在1934年《美术生活》第9期刊登的漫画《乞婚式的爱国》中,一位打扮时髦的摩登女性高傲地站着,前面的男子下跪乞求她不要再进行消费。这时期的漫画通常把摩登女性塑造成追求物质的、大肆消费的放纵形象,她们不把民族存亡放在眼里,.只注重个人的生活享受。.在1934年《时代漫画》第2期刊登的漫画《有效的劝募(名媛表演)》(图6)中,一位身穿胸罩内裤、耳戴金耳坠、脚踩红蝴蝶结尖头鞋的妖娆女子手拿摇铃于街头劝募,画面左侧戴礼帽的绅士大方投币。女子脚边放着一张海报,画一面黄肌瘦的难民以极度渴求的眼神期待着生存的机会,怀里哇哇大哭的婴孩不停在挣扎。海报上方写着:“为饥寒难民求援!”不同于前面斥责摩登女性的漫画,这幅漫画又描画了摩登女性利用自己的性优势来进行爱国劝募。

图6 鲁少飞 有效的劝募漫画 1934年

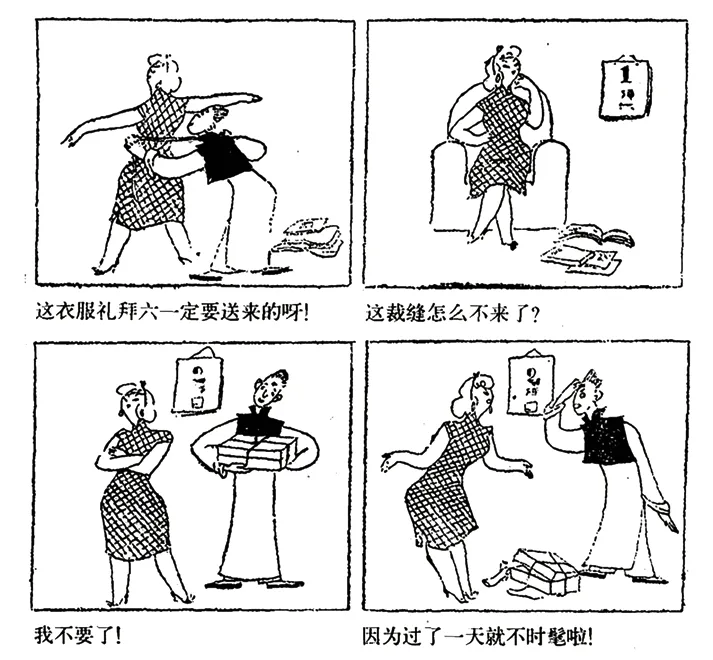

矛盾的是,题材内容的丰富并未给摩登女性形象在形式塑造上带来新的创意。30年代漫画中的摩登女性皆被塑造成一个固定的形象:外表上烫着时髦的发型、穿贴合身材曲线的旗袍,生活上用各式各样的洋货化妆品、行为大胆主动、消费奢侈享乐。《上海漫画》第4期的封面漫画《妇人与蛇》(图7)就画了一个双眸微阖的裸体女性,眼神迷离且充满强烈的吸引力。汪子美的漫画《享乐的尖端》(图8)中,一位身着西装戴礼帽的男子怀中抱着一个丰乳肥臀的裸体女子,姿势妩媚妖娆。类似的题材还出现在汪子美的另一幅漫画《欣赏》中,只穿短裙、胸部裸露的年轻女子在一群酒足饭饱的男人旁舞蹈,女性特质明显的胴体展示逐渐变成了一种符号化的语言。除了身体展示,几乎漫画中的每个摩登女性都是化着精致的妆容,卷着时髦的卷发,穿着新潮的洋装。在1935年《时代漫画》第21期的封面《风头·姘头·滑头·狗头》(图9)中,一穿洋裙戴礼帽的时髦女子坐于船上与西装男子约会,女子穿着轻薄丝袜与尖头凉鞋,圆润的项链配着齐耳短发。这样的形象还出现在梁白坡的《蜜蜂小姐》(图10)中,蜜蜂小姐的形象就具有典型的摩登女性特点:身材前凸后翘,装扮前卫摩登。只要晚一天,之前想让裁缝做的衣服就会变得不时髦。一种固定形式的表达已在摩登女性形象的构建中形成,这不仅为艺术家提供了创作的舒适区,也为观赏者开放了一个易理解的读图通道,由此摩登女性形象形成了一个符号式的图像阐释。

图7 叶浅予 妇人与蛇 漫画 1929年

图8 汪子美 享乐的尖端 漫画 1935年

图10 梁白坡 蜜蜂小姐 漫画 1935年

摩登女性形象的符号化也并未给主题阐释带来统一性。30年代漫画中的摩登女性形象既有对摩登女性外在美的描摹,又有对女性身体造成的色情诱惑的谴责;既有对摩登女性吸收西方现代思想的恋爱观的述说,又有对女性不遵守传统妇德的批判;既有对摩登女性加入国家民族存亡战斗的塑造,又有对女性热衷于资本消费的规训。类型化图像中的复杂性由此显现:漫画中的摩登女性视觉形象在既定的类型框架中呈现出美丽又空洞、现代又堕落、娱乐又放纵的双重性,不断重复的形象背后是一种固定化的、扁平化的审美趣味。但各种话语言说下的图像又产生了空间的延续与拉扯,这种张力互相分散使漫画中的摩登女性形象存在着矛盾之处,精致中存在粗糙,纯粹中存在世俗,稳定中存在分裂。

二、凝视与操演:摩登女性形象构建下的矛盾

摩登女性既平面又多样的形象是背后多种力量操控下的结果,摩登女性形象是被言说的。1927—1937年是民国工商业发展的“黄金十年”,即使中国这十年的经济繁荣从某种角度上说是西方列强转嫁危机使得国内民族工商业面临冲击后的反抗,但这也使民国政府构建出“民族主义消费文化”[7],并深刻影响了国内十年的发展,因此葛凯(Karl Gerth)认为“消费主义是创造近代中国的关键”[8]。在这样的环境下,各种国货运动、“国货年”相继而起,民族主义消费通过广告、展览等新兴媒介的形式直接指导了国人的物质消费,最为明显的就是对“西来商品”的批判。而这种批判直接体现在对摩登女性消费行为的个人化和典型化,因为摩登女性不仅被认为是国货消费的理想代表,也被认为是过度消费的叛国者。我们可以从这时期摩登女性漫画中看出,摩登女性被打上了过度消费、盲目消费、西化消费的印记。在席兴群刊登于《漫画生活》的漫画《都市风光》(图11)中,一位身穿泳衣的女子站在泳池边瑟瑟发抖,配文为:“穿游泳衣的人不一定会游泳”[9]。女子为了追求时髦去购买游泳衣而未考虑到自己的实际需要,这反映了摩登女性盲目且不理性的形象。还有更直接的如1934年第2期《国货周报》刊登的漫画《掌上时髦》(图12)中,一位具有典型摩登女性形象的女子被一只大手托着,大手上写着“外国经济势力”。把西方物质消费的对象由国人逐渐演变成摩登女性,消费行为的个人化与性别化还存在于百货公司的商品分类中。30年代的百货公司将厨房用具、卫生用品、家具、饮食、服饰、文具等商品以私人生活方式为分类标准,个人消费得到强化,每个人都可以在商场中得到关注。与此同时,除了少数领域是男性涉及的(如文具),这样的布局也使女性的消费增多,消费成为女性管理生活的一部分,这也暗含了消费是女性照顾家庭的职责之一的社会分工。

图11 席兴群 都市风光 漫画 1934年

图12 无名 掌上时髦漫画 1934年

一名叫永延的作家在《妇女杂志》上呼吁大家要纠正错误的消费观念时提到:“‘虽然奢侈是社会的流行病,犯这流行病的,不只是妇女,可是以妇女为尤甚。’这一句话你们至少要承认。实在,也不能不承认,因为事实就是如此……”[10]奢侈与女性产生了紧密的联系,这不难理解为何在国货运动、国货年下选择摩登女性形象作为批判代表,摩登女性形象成为奢侈、盲目、感性消费的符号话语。即使如此,在推行国货运动的时候却又以摩登女性形象来做推广。如1934年1月16日《时代》画报报道了杭州震旦丝绒公司十月间在杭州举行国绸时装表演,这何尝不是一种自相矛盾呢?

这样的矛盾实际还存在于国民党官方意识形态与左翼文化之间的分化。1927年国民党政府在南京成立后并未形成一个稳固的政权,作为国家领导者的权威丧失使国民政府开始思考从文化道德层面寻找出路。[11]民族主义不仅是国民政府文艺政策的主要指导思想,也与左翼群体倡导的“普罗文艺”在艺术目的上有相似之处,即希望艺术能够参与救国。国民党新生活运动与左翼文艺运动共同对摩登进行压制,但由于国民政府又忌惮于损害西方资本主义的利益,因此反摩登运动“只能流于一种姿态”[12]。最明显的是此时漫画中的摩登女性形象既有强调现代、时髦的积极意涵,又有对其批判、谴责的消极一面。1934年杭州出现了摩登破坏团,他们提倡国货,并在游艺场所用剪刀、镪水破坏摩登女性的衣服。[13]最摩登的事物出现在上海,但反摩登行动并未出现在摩登风气最盛的上海,这是耐人寻味的现象。甚至本应作为具有性别觉醒、颠覆父权等主体意识的现代女性代表——摩登女性——也被国共两派女权主义群体所忽视,摩登女性具有的突破传统性别分工、身体的自我主宰等积极行动也被“新贤妻良母”“出走的娜拉”等潮流淹没,摩登女性视觉形象几乎丧失了自我发言权,成为被凝视与操演的角色,最明显的则是对身体的控制。从身体的必要尘封和压抑到身体的置换,福柯(Michel Foucault)认为身体已是被权力精心改造的对象,那么被动的身体“最终出路只能是隐秘的自我美学改造”[14],身体被美学的目标控制,身体的历史变成了权力与社会纠葛的历史。30年代漫画中大量摩登女性形象的塑造都是通过身体来展示的,这无疑是对身体的控制。而德勒兹(Gilles Louis René Deleuze)认为身体就是力的本身,“任何两种不平衡的力,只要形成关系,就构成一个身体”[15]。因此,操控身体的表现就是操控身体背后本身的力量,对摩登女性身体的操控则是一种权力的控制。

三、美丽与堕落:摩登女性形象背后的社会悖论

多种力量的合力操演使30年代漫画中的摩登女性形象存在模糊性,被构建的形象缺乏了应有的主体性,此时图像的暧昧性、非线性特点占据了上风。瓦尔堡(Aby Warburg)提出了“间隙”(zwischen)概念,贡布里希(Sir E.H.Gombrich)将它翻译为“interval”“distance”“gap”。以瓦尔堡所说的“间隙的图像学”(Iconology of the interval)反过来理解这个概念的话,即图像之间存在的间隙、空间为图像与符号之间的进化创造了条件。如北京大学学者唐宏峰所认为的,“非线性的循环往复的图像从来都是充满间隙的,或者说图像的特性就在于间隙,空白之间的意涵,是无法诉诸语言的‘间隙的图像学’”[16]。笔者认为,正是这种“间隙”使漫画中的摩登女性形象有了可塑造的无限可能,这也使得该形象变得动荡、摇摆,被填满的空白部分在从无限潜能的状态返回到了形象既定模式。这可以理解为什么漫画中的摩登女性形象既是复杂多变又是固定平面了,这也使该形象多种张力互相拉扯,矛盾得以显现。

图像一旦丧失了活力,符号就变成了刻板的东西,这与摩登女性本身的可变与发展是相悖的。那么,漫画中的摩登女性形象能在什么程度上阐释图像与现实的关系?唐宏峰认为,图像进入历史并非是对历史叙述进行扩展补充,而是其进入对固有历史书写模式起到了一种质疑、穿破、批判以及打碎的作用。以此观点为基础,30年代漫画中所构成的摩登女性视觉图像以自身的间隙穿刺于历史中,但正是因视觉图像的有限性与诸多话语涉入的被动性使这个形象处在了自相矛盾的位置。这并不是强调图像对历史的无能,而是以一种辩证的角度去分析摩登女性视觉形象。由此,30年代漫画中的摩登女性形象中所展现的矛盾除了图像本身存在的间隙,被凝视与操控的图像以一种蒙太奇的碎片方式潜入真正的历史,摩登女性形象中呈现的美丽与堕落、纯洁与邪恶、上进与消极本质上暗含了当时意识形态日益分化的社会现象,漫画本身所具有的夸张、讽刺、批判的艺术手法使这个悖论更加鲜明。

在新兴消费主义与帝国主义政治力量的合谋、国民党官方多方控制与左翼意识形态力量的对抗中,摩登女性形象本身被以各种悖论而操演,普遍的父权制思想与传统视角下的道德规训更促使摩登女性被推上了社会危机下的舆论口,这实际是社会本身阶级矛盾的凸显。正因摩登女性丧失了自主的话语权,使相对被动的她们在物质与精神层面的表现被分裂了,摩登女性形象既是真正的摩登女性的外在躯壳,也是她们被裹上一层蜡油后呈现出的麻木的、无知的形态。即使人们也对摩登女性的内在也提出了要求,如郭建英认为“现在美绝不是只在外观上加以摩登的修饰,就会简单地产生的东西。它须由女子内心美和外部美综合的结晶”[17],但这始终是站在对立面的道德高位所给予的指点,这无疑是一种雪上加霜。

总而言之,20世纪30年代漫画中的摩登女性形象既可以被分类但又不止于分类的矛盾不仅反映了当时社会把摩登女性形象放在“他者”的客体位置进行凝视,这也凸显了操演者本身的心理、文化、社会等需求。这样的形象只是操演者对摩登女性幻想出来的形象,这并不是真正的摩登女性,而是“何为他们眼中的摩登女性”。