毛泽东书法风格中的“人民”符号与“人民”精神

2023-05-28LuoSheng

罗 胜/Luo Sheng

毛泽东是1999年《中国书法》杂志投票评选出的“二十世纪十大杰出书法家”之一。[1]236纵观当代书法领域,毛泽东书法无疑也是最具时代色彩的,其中,最宝贵的当是其作品中蕴含的“人民精神”,而“人民”符号又是这一精神的最强音。在党的二十大报告中,“人民”一词出现了一百七十七次。习近平总书记在二十大报告中指出,“全党要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨,树牢群众观点,贯彻群众路线,尊重人民首创精神,坚持一切为了人民、一切依靠人民,从群众中来、到群众中去,始终保持同人民群众的血肉联系,始终接受人民批评和监督,始终同人民同呼吸、共命运、心连心,不断巩固全国各族人民大团结,加强海内外中华儿女大团结,形成同心共圆中国梦的强大合力”,并提出新时代“深入贯彻以人民为中心的发展思想”[2]的要求。二十大后,习近平总书记带领新一届中共中央政治局常委瞻仰延安革命纪念地时强调:“全党同志要站稳人民立场,践行党的宗旨,贯彻党的群众路线,保持党同人民群众的血肉联系,自觉把以人民为中心的发展思想贯穿到各项工作之中,扎实推进共同富裕,让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。”[3]坚持“全党要坚持全心全意为人民服务”是我党的建设宗旨,也是以毛泽东同志为代表的老一辈无产阶级革命家践行革命和建设国家的服务宗旨。关于“人民”这个观念,在《孟子》里亦有提及。孟子说:“诸侯之宝三:土地、人民、政事。”[4]在这里,孟子认为诸侯国应该把“土地”和“人民”以及行政事务都当成宝贝一样看待。孟子之说,显然有把“人民”和“土地”都当成诸侯的私有资产之嫌。中国古代经典里相关“人民”的概念很多,有“黎民”“邦民”“国民”和“众人”“百姓”“人人”“万民”“群众”等,广义的理解皆指“人民”。在佛教教义里还有“众生”说,在道教经典里还有“教民”等称呼。其实,狭义地看,这些立足于一家一教视野下的“人民”或“教民”观念,显然与毛泽东思想里的“人民”观念有很大差别。同时,毛泽东思想在发展和形成的各个时期对“人民”的提法也不同,从广义上看,有“工农”“知识分子”“国民”“群众”“百姓”“工、农、兵”“无产阶级”等等与“人民”互有交集的称呼。本文只从书法符号的形式理念去讨论毛泽东书法中的“人民”精神。

一、毛泽东书法艺术的分期

关于毛泽东书法的分期,说法很多,大致有以下几种解读。

(一)刘锡山著《毛泽东的书法艺术》,把毛泽东书法从发展到成熟分为五个阶段:[5]第一个阶段(1900—1919),初学书法期;第二个阶段(1920—1937),书法探索期;第三个阶段(1938—1949),书风形成期;第四个阶段(1950—1960),书风深化期;第五个阶段(1961—1966),书法造极期。(二)王鹤滨著《行草书圣毛泽东》,把毛泽东书法分为两个阶段:[6]2第一阶段为新中国诞生之前,毛泽东书法表现了一种奋发之情和斗争精神(又把此阶段分为两期,即第一期、第二期);第二阶段为新中国诞生之后,毛泽东书法呈现出淡雅之感,愉快、向上、稳定、平和之情(又把此阶段分为两期,即第三期、第四期)。同时该书还提出了毛泽东书法“四座丰碑说”,[6]概论页第一座丰碑是1925年的小字行楷《致萧子升》,第二座丰碑是1960年的大字行楷《艰苦朴素》,第三座丰碑是1963年的草书《忆秦娥·娄山关》,第四座丰碑是1964年的《沁园春·长沙》。(三)毛泽东手迹鉴定专家齐得平把毛泽东书法演变分为三个阶段:[7]794毛泽东青年时代可为第一阶段,主要依据毛泽东1920年前的三十多件作文、书信的手迹,如《商鞅徙木立信论》、《讲堂录》中的《离骚经》等,因此期间字迹较为工整,并由此认定为毛泽东书法的楷书阶段;第二阶段为1921—1949年期间,主要依据毛泽东起草的电文分析,认为这个阶段毛书多为行书而非草书,并由此认定为毛泽东书法的行书阶段;第三阶段为1949年之后,除了起草电文外,还保存下来了千余封书信。这期间毛泽东写给高级民主人士、老先生、科学家等书信多为草书,有的非常草,写给文化程度低的对象则字迹都清楚规整,由此认定为毛泽东书法的草书阶段。(四)蒋昌诗、谢应成著《毛泽东书艺精萃博览》,把毛泽东书法也分为两个阶段:[8]5初级阶段,1900—1955年期间的书法,这个阶段又被分为三个时期,1900—1919年为“正书入门、心追手摹”期,1920—1937年为“正行探索、目览千帖”期,1938—1955年为“草书飘逸、博采众长”期;高级阶段,1956—1976年期间的书法,这个阶段又被分为两个时期,1956年至1962年为“专攻草书、天纵自然”期,1963年至1976年为“意气贯通、书精定名”期。(五)良石、王会军、武焕平著《毛泽东书法》,把毛泽东的书法分为三个阶段:[9]第一个阶段,大概在1921年以前,这个阶段的特点是以临摹大家书法名帖打下基础;第二个阶段为中年独创时期,为1921年到1949年之间,这个期间的书写特征为字体从右倾变化为左倾;第三个阶段为晚年登峰成体,在1950年至1976年之间,这个阶段书法进入大草阶段,特征为书写任意驰骋,点画成篇。(六)邓力群著《毛泽东与书法》,认为毛泽东书法作品主要集中在题词、信札、诗词手迹和手写古人诗词,并把其书法分为两个阶段、四期:[10]第一阶段和第二阶段以新中国成立前后为标志划分,前后阶段又各分两期,从而形成四个分期。第一期1915—1937年,为书法探索期,以《致萧子升》《明耻篇》《夜学日志》等为代表;第二期1938—1949年为书法成熟期,以《为教育新后代而努力》《实事求是》等题词为代表;第三期1950—1960年为书法深化期,以《百花齐放推陈出新》《人民日报》题词等为代表;第四期1961—1966年为书法鼎盛期,以《清平乐·六盘山》《七律·长征》《满江红·和郭沫若》手迹等为代表。(六)谢德萍著《大笔一挥天地惊:论毛泽东书法艺术》,则以毛泽东书体的变化把毛泽东书法分为四个阶段:[11]38-39第一个阶段为楷书阶段,学书求平正、笔底见功力;第二个阶段(30代初—40年代中)为行书阶段,是毛泽东行书成熟;第三个阶段(40年代末—50年代)为行草阶段,行草书更加纯熟,书体从行草书向草书大草过渡;第四个阶段(60年代以后)为草书阶段,用笔由劲直变为刚柔,点画圆润,字体结构,险绝归平正,随心入神化。(七)李树庭著《毛泽东书法艺术》一书,把毛泽东书体的演进分为三个阶段,每阶段又分成若干个小段解读:[12]第一个阶段为基础期,在1935年以前;第二个阶段为书体追求期,在1936年至1949年期间,这期间书法侧势、纵长,字体有明显风格变化;第三个阶段为书体形成与繁富时期,为1950年以后。毛泽东书体成熟精进,书法创作无拘无束。

综上所述,关于毛泽东书法分期说法,主要有三类不同侧重。第一类侧重书风和时间,如刘锡山、王鹤滨、李树庭、良石、王会军、武焕平等学者之观点;第二类侧重书体和时间,如蒋昌诗、谢应成、谢德萍等;第三类侧重作品和时间,如邓力群等。研究方法不同,解读角度也不同,各有短长,各有侧重。事实上,毛泽东本人对自己书法的分期也有独到认识。他说:“我练字经历了四个阶段,第一阶段是1921年以前,打下书法基础;第二阶段是建党后到抗日战争爆发,由于流动性和严酷的斗争环境,留下的作品不多;第三个阶段是1938年到1949年,我用文房四宝打败了国民党四大家族;第四个阶段是进北京城后,全国人民兴高采烈,我的书法也就欢快飞动了。”[13]146关于毛泽东书法分期说,各家皆有妙论。不过与毛泽东自己的书法分期认识最相近的是刘锡山和蒋昌诗、谢应成的说法。为了分析方便并参照毛泽东本人的分期说法,本文尝试把这两种说法综合起来,把毛泽东书法分为学子时期、革命初期、抗日战争时期和解放战争时期、新中国时期四个阶段,并从这四个分期来找寻其书法中的“人民”精神。

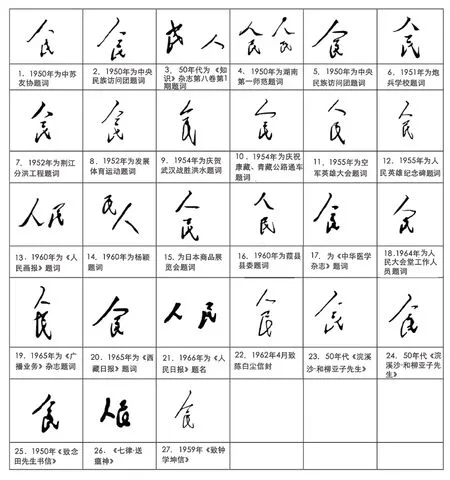

二、毛泽东书法中“人民”符号的艺术形式

根据蒋昌诗《毛泽东书艺精萃博览》一书的粗略统计,毛泽东书法作品共有三百六十五件,其中出现“人民”字样的书法作品约有六十件之多,这还不包含有“群众”“人人”“百姓”“工农”“战士”等广义上具有“人民”特质的词汇。毛泽东书法中的“人民”符号变化丰富,以前研究者却几乎没有关注到。同时,就行书中的“人民”符号的书法变化来看,远超书圣王羲之《兰亭序》中“之”字的变化,也已超越历代书家和当代艺术家对于某个单词书写内涵的传达。

(一)学子时期

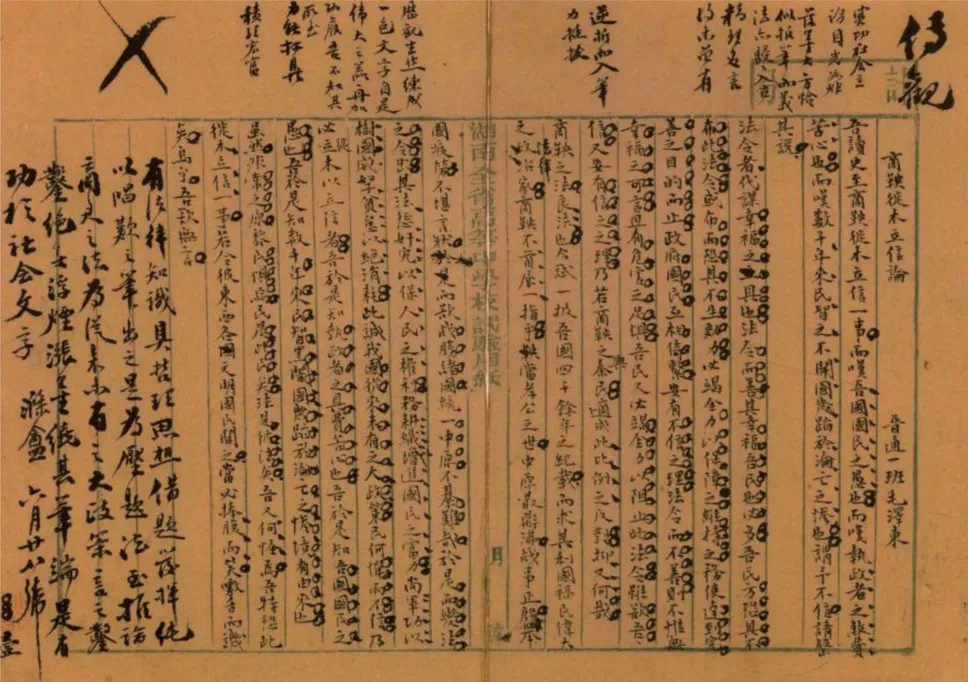

第一阶段,1912—1920年之间。毛泽东书法作品并不多,现存的作品有十一件左右,而且各种书体都有。毛泽东之女李讷说:“老人家早年学书法是从欧阳询的楷书开始的,后来转学颜体、魏碑,行、草书喜欢学王羲之、王献之、孙过庭、怀素的。”[14]对现存的《商鞅徙木立信论》《致湘生》《讲堂录》《离骚经》等十几件书法作品的考察也证实了李讷的说法。其中,最能代表此阶段毛泽东思想和书法精神的,恐怕要算《商鞅徙木立信论》了。此作也是现存毛泽东文献里最早出现“人民”符号的,是其在1912年湖南全省高等中学读书时写的作文。文中的“人民”字样,在毛泽东“人民”符号里还是首次出现,这件书法作品也是毛泽东早期学习的书法代表作(图1)。

图1 毛泽东《商鞅徙木立信论》(中央档案馆《毛泽东书法选甲编1》,荣宝斋出版社,2013年,第5页)

《商鞅徙木立信论》中首次以书法的形式诠释“人民”符号,不但对探讨毛泽东思想中的“人民”观念有一定的价值,而且对其书法研究也有着举足轻重的意义。文中“民”字出现了十七次,每次写法也皆有变化。此时的毛泽东尚是少年,书写总体还保留有欧体书法的结构特点,比如,“人”的字形稍长,结体上平正中寓峭劲,字体大都向右扩展等结构特点。在用笔上强调指力,笔力刚劲,力贯毫端,同时还吸收了“二王”的行书的笔意。毛泽东当时的国文老师对这篇文章评价很高,称“历观生作,练成一色文字,自是伟大之器。再加功候,吾不知其所至”[15]。

《商鞅徒木立信论》(图2)单字变化丰富,“人”字的撇、捺,就具有典型的欧体用笔特征。直撇逆锋起笔,然后转锋下顿。渐行提笔出锋,笔尾之处略尖。直捺左上细锋逆起笔,然后转锋下滑渐顿,.呈弧势按笔伸展,.右下行出锋。.此字用笔方整,.力贯毫端。文中十七个“民”字书法变化丰富,.主体书写结构在毛泽东中后期行书和草书的风格中都保留了下来。

图2 《商鞅徙木立信论》中的人民符号(见中央档案馆《毛泽东书法选甲编1》,荣宝斋出版社,2013年,第5页)

这期间,毛泽东书法表现出来的精神可以用“守正致用”四字概括。在长沙求学期间,他一方面受传统文化影响,一方面又受新学的影响,同时还受到了像《民力》这样的报纸和孙中山的同盟会纲领的影响。曾经强大的中华民族这阶段饱受军阀混战之苦和外国势力霸凌,当时的毛泽东可谓“痛心疾首”,在其《自传》里曾主张“将孙中山由日本招回来任总统,并以康有为任总理,梁启超任外交部长”[16]的想法。不难看出,毛泽东早年认识到的“人民”精神尚存孔、孟“执政为民”之观念,也有康有为、梁启超和孙中山的“新民”思想、积极要求变革思想的影响。同时,也正如毛泽东书法研究学者谢德萍、蒋昌诗分析指出的那样,毛泽东这个时期的书风呈现出“书求平正、笔底见功力”“正书入门、心追手摹”的艺术特征。

(二)革命初期

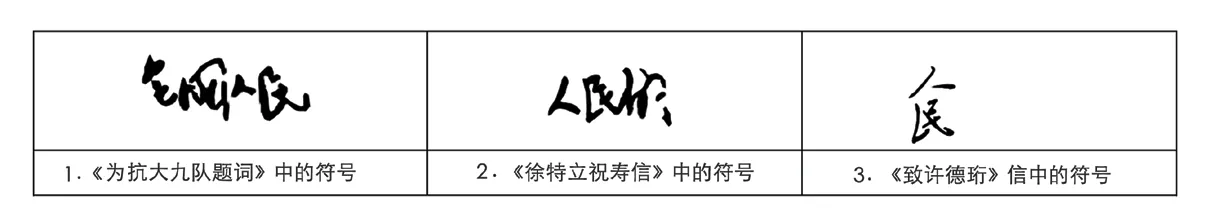

第二个阶段,1921—1937年之间。这个时期毛泽东的书法作品,因其革命工作流动性大,斗争环境艰苦,保留下来的作品非常少。据郑广瑾《毛泽东书艺》介绍,现存毛泽东的书法作品有二十多件手迹。其中以《为抗大九队题词》《毛泽东给徐特立六十寿辰祝寿信》《致许德珩等》三件作品为代表(图3)。

图3 毛泽东书法革命初期的“人民”符号(1—3:见郑广瑾《毛泽东书艺》,河南人民出版社,2014,年第11页;蒋昌诗、谢应成《毛泽东书艺精萃博览》,四川大学出版社,1992年,第21页;郑广瑾《毛泽东书艺》,第15页)

这个时期毛泽东书法中“人民”符号有四个的特征:首先,在字体形势出现向左倾斜的笔势;其次,喜欢追求连绵的笔意,线条粗细变化不是很大,可能是受怀素《自序帖》的影响;再次,受欧体结字的影响,结体险峻、整严,主笔夸张;最后,就笔法而言,方笔类草书可能受《兰亭序》的用笔影响,圆笔类草书可能受怀素《自叙帖》的用笔影响。这些特征在上述几幅作品中表现突出,比如在《为抗大九队题词》的中“人民”的“人”字,有《兰亭序》“曲头撇”的特征;《徐特立祝寿信》中“人民”符号里的“人”字,欧体间架结构明显,主笔拉长,长撇直下,回捺收紧;又如在《致许德珩等》信中,“人民”二字已具有毛泽东成熟时期的书风,“人”字撇画,曲头(弯头)用笔特征明显,曲头起笔后钝角向左倾斜撇出,捺字露锋向左出锋,边行笔边下压笔锋,然后转锋顿笔,“民”字依人立,先用方笔写出横折横,再露锋入笔略向右斜作弧度向下写直画,转笔回锋向右提出,紧接着,竖提之势向左上拉捻,转笔锋,露锋入笔,从小渐大写横画,再向上悬空捻转笔锋,向下写斜钩。

这个阶段毛泽东的书法风格可能受书写工具的影响。郭化若在受采访时说,毛泽东“最爱看王羲之的字帖,他除了用毛笔写字以外,还用铅笔写,有时用铅笔斜着在宣纸上也写。用毛笔时,有中锋,也用侧锋”[11]256。总之,这个时期毛泽东书法遗存并不多,其中具有“人民”符号的则更少。另外,这个阶段毛泽东在革命观念上更强调工农和战士,这也可能是书法中“人民”符号出现较少的原因。此时的毛泽东已经成为坚定的马克思主义信仰者,在战火中追求真理,流动性极大,斗争环境艰苦,这时期他在书写工具上较为随性,其书法多体现出“以行践义”的艺术精神。

(三)抗日战争时期和解放战争时期

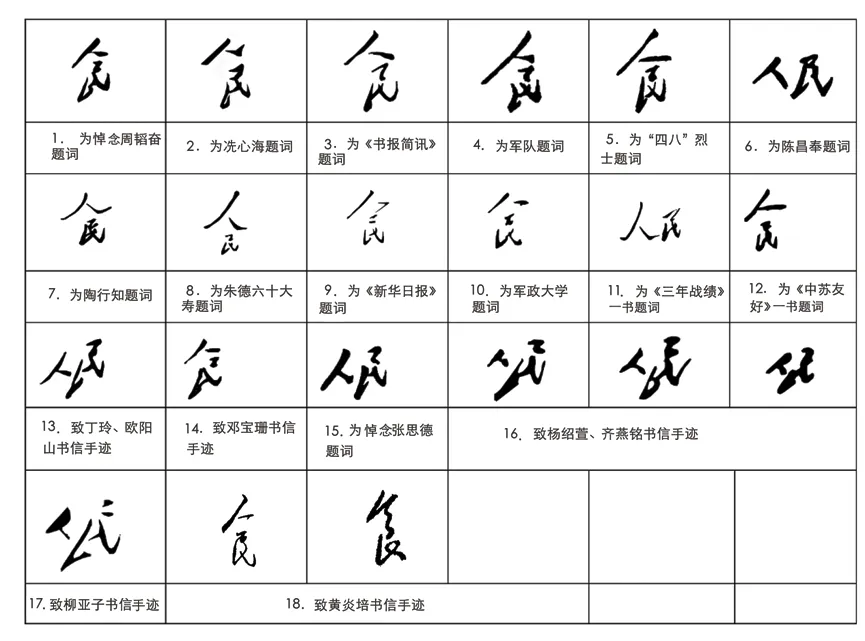

第三阶段,1938—1949年之间,是毛泽东书风形成时期。这一时期,也是他书法书写形式的成熟时期。在此阶段,毛泽东书写的一些“人民”符号还成为几个时代的印记——如1945年在追悼张思德会上题词“为人民服务”,1949年9月29日为《新华日报》创刊号题词“爱祖国、爱人民、爱劳动”等。毛泽东这个时期的书写作品比较多,光有“人民”符号的作品仅仅出现在书法类书籍中的就有二十幅左右,甚至更多。这个时期的代表作品有1944年《悼念邹韬奋题词》《书报简讯题词》,1945年《冼星海病逝题词》《为军队的题词》《追悼张思德题词》等,1946年有《“四八”烈士题词》《为陈昌奉题词》《痛悼陶行知题词》《朱德六十大寿题词》等,1949年有《为华北军政大学题词》《中国人民解放战争三年战绩》《中苏友好》等,书信类则有1944年《致邓宝珊和丁玲、欧阳山信》《致杨绍萱、齐燕铭信》《致柳亚子的信》《致黄炎培的信》等(图4)。

图4 第三阶段毛泽东书法中的“人民”符号(见蒋昌诗、谢应成《毛泽东书艺精萃博览》,第67、249、73、70、251、76、77、78、87、89、89、260、338、335、189页;郑广瑾《毛泽东书艺》,第25页;季世昌《毛泽东诗词书法艺术》,中央文献出版社,2007年,第564、568页)

这期间毛泽东书法里“人民”书写的笔法也更为丰富。首先,是字体形势整体向右倾斜,夸大主笔,结体更加险峻。“人”字结构纪念碑造型逐渐形成,曲头(弯头)撇气势日益明显,如7号、11号、12号字。其次,毛泽东的章草书法,由第二阶段的连绵不断的书写特征过渡到行草字字独立的特征(字内笔画有相连,但字与字之间不相连带而又取其连带的气势)。再次,这期间由于“人”字的撇、捺用笔变化丰富,“人民”符号的结构组合也丰富起来.(如6号、13号、15号、16号字等)。“人民”字组合有开合、疏密、长短、大小、粗细等多重组合变化。在上下结构中,“人”字捺画短者或与“民”字齐首,也有少部分超出“民”字头,用牵丝向下引出“民”(如9号字)。捺画,则似斗笠和伞盖。最后,“人民”符号用笔圆、方相间,强调气势时多用方笔(如9号字)。笔画上削繁就简,部分“竖提”与“横、斜钩”中的“横画”被省略(如16号、17号字等)。字与字之间的牵丝呼之欲出,形逐势生,折笔多圆过,而少方折。线条雄劲,浑厚古朴,随缘随意中求规整端庄、均衡之美。

(四)新中国时期

第四阶段,1949年之后的新中国时期。这是毛泽东书风高度成熟期,也是其“人民”符号丰富多彩的高潮期。郭沫若说,毛泽东的书法“豪迈潇洒,深邃流畅,奔放自如,自成一体。风格独创,使你百看不厌,给你一种美的享受”[17]。有一次毛泽东和书法家舒同谈论书法,事后,舒同感叹,毛泽东同志的每句话,都为他的书法道路指明了方向。[13]147毛泽东这个阶段的书风不拘一格,作品众多,书法中的“人民”符号也更加丰富,且至今都是最为响亮的人民音符。比如20世纪50年代题词“发展体育运动,增强人民体质”“一切为了人民健康”“人民英雄,永垂不朽”“为人民服务”等“人民”符号书法代表作(图5)。

图5 新中国——毛泽东书法中的“人民”符号(1—6:见蒋昌诗、谢应成《毛泽东书艺精萃博览》,第274、276、122、123、276、100页;7—12:同上,第280、281、288、616、290、291页;13—18:同上,第299、300、307、82、608、610页;19—21:同上,611、614、617页; 22—24:见季世昌《毛泽东诗词书法艺术》,第508、156—157页;25—26:见蒋昌诗、谢应成《毛泽东书艺精萃博览》,第381、428页)

在新中国时期,毛泽东书法中的“人民”符号具有以下特点:首先,字体倾斜取势,整体向右倾斜,结体比第三阶段更加灵活,轻重并施,减省笔画,豪放而不羁,仿形取神,展现出伟人胸怀天下的情怀。其次,书写字体在结体上不拘一格而自有法度。草书用笔豪放,执笔圆活;行楷书从容不迫,大度包容。就“人民”符号而言,纪念碑式的结体组合更加宏伟,气势撼人。“人”字以整篇书法得势为中心,“民”字又以“人”字得势为中心,在结构中夸大主笔。“人”的纪念碑特征加强(见图5:12号、13号、19号字),曲头(弯头)撇的特征日益显著(见图5:2号、4号、6号、7号、8号、10号字)。有的符号,昂首挺胸,显示出人民英雄的特征(见图5:12号、13号、19号字),也有俯首甘为孺子牛的特征(见图5:3号、14号字)。如《人民日报》发表于1966年11月19日和1952年5月29日(为荆江分洪工程等题词)的“为人民服务”,用行草书书写,字字独立,但字与字之间的牵丝也较以前逐渐增多,如1955年6月9日,为人民英雄纪念碑的题词书法中的“人民”符号,也是如此。在这个阶段,多数书幅中,其他部分字字独立,唯“人民”二字以牵丝相连,如1950年为中央民族访问团题词;1965年10月27日为《西藏日报》的题词中,“人民”虽字字独立,其象征的却是各族人民牵丝相连,这展现了一种独特现象,似乎有强调新中国人民的独立精神和各民族之间手拉手团结建设新中国的寓意。

总之,毛泽东在新中国建立之后,由于心境愉快,书法中的“人民”符号变化更为丰富,更为自由、豪放。他这时期的作品不可以法度测量,但笔墨结体皆以“得势为要”,以更为不羁的线条诠释出“以神写形”之书写真谛(图6)。其中,可能有的“人”字符号与其他文字的组合中的撇捺变化非图6中列举的例子所能概括,如果把其他字去掉,观者都不知道“人”字还可以那样写。又比如图6中的6号“美人”的“人”字,更像徐渭大写意画中的葡萄藤,而非书法的“人”字。所以从这些符号中还可以看出,毛泽东书法中“人民”符号的变化还应有无尽可能,是用形式分析难以穷尽的。

图6 “人民”符号补充说明(“人”符号变化:见季世昌《毛泽东诗词书法艺术》,第161、249、379、219、573、653、301、762、107页)

三、毛泽东书法中的“人民”符号传达了他的“人民”精神

艺术风格的形成是艺术家趋向成熟的标志,艺术符号则是艺术风格的表现形式,它们都是艺术家自我情感世界的凸显。法国思想家布封说“风格即人”[18]。马克思在《评普鲁土最近的书报检查令》一文亦说:“我只有构成我的精神个体性的形式,‘风格就是人’”。[19]毛泽东也曾把书法面貌比喻成人,毛泽东曾对身边学书法的工作人员说,记字的结构、造型、行笔、章法,如同你要熟悉一个人。[1]222美国符号学家苏珊·朗格认为:任何成功的艺术品都像一个生命体符号,这种符号是人生命特有的情感、情绪、感受、意识的一种表现。[20]通过以上艺术观念的阐述,亦可以这样认为,毛泽东书法中的“人民”符号也是其生命里特有情感、情绪、感受、意识的表现。从这个层面看,这些“人民”符号所传递出的精神也和其文艺思想相统一。同时,“人民”符号观念也集中体现了毛泽东文艺思想的四个方面:第一,人民是创造世界的主体;第二,文艺工作对象是工农兵,服务对象是人民;第三,人民生活是文艺创作的源泉,文艺创作的评价以人民为标准。

(一)人民是创造世界的主体

毛泽东认为人民是创造世界的主体。1945年4月24日,他在《论联合政府》中指出:“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。”[21]1094毛泽东始终坚信党的根基在人民、.党的力量在人民,.并坚持一切为了人民、.一切依靠人民。这种观念在毛泽东个人生活中认识深刻。有一次,长春市市委书记朱光奉命前往广州赴任,去向毛泽东同志辞行,毛泽东同志为他写了一段赠言:“到南方去,同原在南方工作的同志团结在一起,将南方工作做好,这是我的希望。”(图7)朱光此时也来了书兴,作诗一首并题款:“朱光于1949年建国前夕古都中南海书法家之府。”毛泽东看完,将“书法家之府”改为“书癖家之家”。毛泽东很认真地说:“咱们可不能忘本啊!多少年,咱们以天地为家,马背为家,与山川江河同卧,何处是家?何处有家?时至今日,我们人民,我们党胜利了,有了一个安定的家。人生一世,保全一家,繁荣兴盛,足矣、足矣!不学闯王李自成和朱元璋,你我都得注意呢!胜利来之不易,家来之不易,多少烈士的鲜血洒遍大地。我们这些幸存者,怎能妄称?”[1]121毛泽东的这种阐述正体现了共产党人为民情愿“鞠躬尽瘁、死而后已”的精神。在抗日战争和解放战争年代,老一辈革命家以马背为家,马革裹尸、不怕牺牲;在和平年代不能忘本,以人民安居乐业为家,展现了毛泽东同志等老一辈共产党人“全心全意为人民服务”的生活风范。

图7 毛泽东同志为朱光题赠言(杜忠明《毛泽东书法八十年》,中央文献出版社,2015年,第120页)

(二)文艺工作对象是工农兵,服务对象是人民

1942年5月,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》里指出,文艺工作的对象是“工、农、兵”,并认为文艺工作应深入人民生活,熟悉他们的语言来提高创作,从而更好地为“工、农、兵”服务。在反对党八股期间,还有一个毛泽东与“城墙书法家”的故事,最能说明毛泽东为什么强调文艺工作的对象是“工、农、兵”的观念。1942年2月28日,毛泽东在延安干部会上演说:早几年,在延安城墙上,曾看见过这样一个标语:“工人农民联合起来争取抗日胜利。”这个标语的意思并不坏,可是那工人的工字第二笔不是写的一直,而是转了两个弯子,写成了“”字。人字呢?在右边一笔加了三撇,写成了“”字。这位同志是古代文人学士的学生是无疑的了,可是他却要写在抗日时期延安这地方的墙壁上,就有些莫名其妙了。毛泽东批评的这个同志就是后来的书法家钟灵。由于毛泽东的批评,群众就给钟灵取了个“城墙书法家”的绰号。新中国成立后,钟灵在中南海见到了毛泽东,工作人员介绍说:“这是钟灵,就是主席曾在延安批评的那个将‘工人’写成‘.’的‘城墙书法家’。”两人见面又谈笑起了此事,毛泽东说:“我批评的不是那两个字,而是批评宣传工作不看对象,把那种字写在延安城墙上。”[7]742毛泽东也曾在《讲话》中指:文艺工作的对象是“工、农、兵”。如果这个时期把“工人”二字写成那样的怪字,很难有“工、农、兵”能看懂,这样很不利于革命宣传。

文艺工作的对象是“工、农、兵”这个概念,毛泽东在新中国成立之后的表达有所拓展。1957年3月8日,他在《同文艺界代表的谈话》中说:“有人说为工农兵服务的方向也不要了。我看为工农兵服务是不错的。你不为工农兵还为谁?资产阶级也要改造成工人阶级。知识分子也要是工人阶级,你说不要为他们服务,中国就没有其他人了。”[22]现在很多文艺工作者没有关注到毛泽东同志在新中国成立后所倡导的文艺工作的对象是“工、农、兵”这个概念的新诠释,而妄自菲薄。

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中提出的第一个问题就是“我们的文艺是为什么人的”,他说列宁还在1905年就已着重指出过,我们的文艺应当“为千千万万劳动人民服务”[23]6。《讲话》里还特别解释,文艺服务的对象有四种人,工人,农民,武装起来了的工人农民即八路军、新四军和其他人民武装队伍,还有城市小资产阶级劳动群众和知识分子。他们是最广大的人民大众。不过,毛泽东在这里是辩证地来看这个问题的,其中在1939年4月给抗大的题词中指出:“知识分子之成为革命的或不革命的或反革命的分界,看其是否愿意并且实行结合工农民众。他们的分界仅仅在这一点。”[8]30这里可以看出,为人民服务的对象不包括反对人民的所有人,而是和工农民众一条战线上的人。

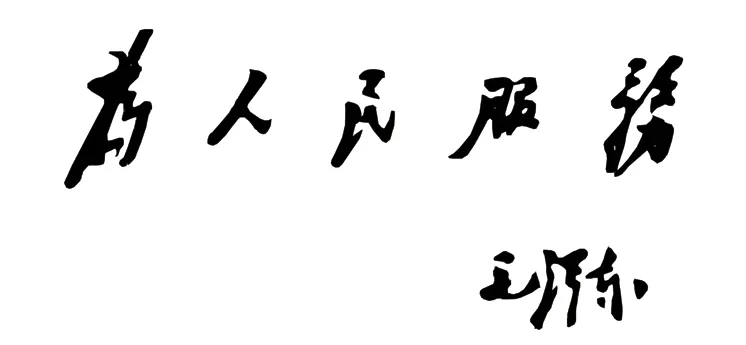

“全心全意为人民服务”不但是我党的宗旨,也是毛泽东思想的宗旨。1939年2月,毛泽东在《关于〈孔子的哲学思想〉一文给张闻天的信》中说:孔子的仁勇观念“是仁于统治者一阶级,而不仁于大众的;勇于压迫人民,勇于守卫封建制度,而不勇于为人民服务的”[24]。从这里可以看出,毛泽东倡导的人民思想是不同于封建礼教、孔、孟所阐述的“人民”和“国民”观念,而是共产党主张的“执政爱民”的“人民”思想。1944年9月8日,毛泽东在张思德追悼会上发表“为人民服务”的题词(图8),并强调说,因为我们是为人民服务的,所以,我们如果有缺点,就不怕别人批评指出,不管是什么人,谁向我们指出都行。这里毛泽东的“人民”思想又包括以马克思主义为基础对儒家“推己及人”和“己所不欲,勿施于人”等优秀思想的继承和发扬。

图8 张思德追悼会题词“为人民服务”(郑广瑾《毛泽东书艺》,第25页)

毛泽东在党的七大报告中指出,把“全心全意为人民服务”作为党的宗旨。1945年通过的《中国共产党章程》“总纲”明确规定:“中国共产党人必须具有全心全意为中国人民服务的精神。”[25]长期以来,毛泽东作为党、政、军领袖,不但自己坚持“全心全意为人民服务”的宗旨,而且还要求党、政、军的各行各业都要以“为人民服务”为准则,并推进到工作中去。毛泽东在1944年9月18日战斗英雄代表大会上发表了《坚持为人民服务》的讲话。讲话指出:“我们的军队是真正人民的军队。我们的每一个指战员以至每一个炊事员、饲养员,都是为人民服务的。”[26]1964年,毛泽东又为人民大会堂工作人员题词:“勤学苦练,为人民服务。”[8]6101965年,为庆祝中国人民广播事业创建20周年题词:“努力办好广播,为全中国人民和全世界人民服务。”[8]611在国际上,最有影响的要算毛泽东在1966年11月19日为《人民日报》的题词“为人民服务”(图8),横幅行楷书写成,字字独立,用笔遒劲,笔势右斜,中轴端正。毛泽东书写的“为人民服务”,不仅仅传达出对书法形式的认知,在内容上更着力体现了一个政党的核心价值观。“为人民服务”横幅通过《人民日报》传播影响很广。有意思的是,台湾台北桃园机场也悬挂有一件为企业制作的CIS理念标识,以毛体字“为人民服务”为范本制作。这幅标识特别强调“人”字,并用艺术体镶嵌到毛体书法“为人民服务”的字体中(图9、图10)。

图9 1966年人民日报题词 “为人民服务”(蒋昌诗、谢应成《毛泽东书艺精萃博览》,第617页)

图10 台湾桃园机场悬挂的“为人民服务”(杜忠明《毛泽东书法八十年》,第149页)

所以从这些表述上可以看出,毛泽东书法中的“人民”符号的思想,始终坚持“服务对象是人民”的思想,正是基于这一理念所呈现出来的“人民”书法符号的表现形式,而受到世界各国和台湾企业的文化推崇和人民的认可。

(三)人民生活是艺术创作的源泉,文艺评价以人民为标准

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出:人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏,艺术家要到人民生活丰富的源泉中去,观察、体验、研究、分析一切人、一切阶级、一切群众、一切生动的生活形式和一切文学艺术的原始材料,然后创作出比实际生活更高更典型的艺术作品,不可做那种空头文学家或空头艺术家。[23]10毛泽东《采桑子·重阳》词作于1929年,现存墨迹两件。该年9月,红军击败敌人围剿攻占了上杭,时逢重阳节,毛泽东触景生情作了该词,因而句中描绘有“岁岁重阳,今又重阳,战地黄花分外香”[7]42等情景。1932年,第四次反“围剿”前,舒同随军打扫战场与毛泽东不期而遇,毛泽东见地上有许多子弹壳,拾起一枚说:“战地黄花,这就是战地黄花啊!”舒同感叹许多人都把“黄花”理解为菊花或其他花卉,没想到这就是战地黄花。《采桑子·重阳》这首词很好地强调了毛泽东的主张——文艺工作者要去人民生活中挖掘矿藏,文艺要歌颂人民敢于斗争的创作精神。

同时,毛泽东认为,艺术家要从人民生活中去体验生活,热情地歌颂人民的光明事业,揭露资产阶级的“黑暗”。被传为诗史佳话的《浣溪沙·和柳亚子先生》就是这方面的创作典范。1950年10月3日,中华人民共和国成立一周年的庆祝联欢晚会上,柳亚子先生即兴创作了一首词《浣溪沙》。当晚,毛泽东主席和词作答。第二天,毛泽东把两首词写到宣纸上,一并送给了柳亚子。《浣溪沙·和柳亚子先生》词曰:

长夜难明赤县天,百年魔怪舞翩跹,人民五亿不团圆。一唱雄鸡天下白,万方乐奏有于阗,诗人兴会更无前。[7]153

毛泽东感慨道,长夜难明的神州大地,自鸦片战争以来的百年中国,帝国主义及其代理人的反动政府在神州大地上群魔乱舞、肆意妄为,置中国人民于水深火热之中,使人民四分五裂,各民族之间也产生了隔阂,五亿中国儿女皆不能团圆。雄鸡一唱,慢慢黑夜退去东方已经大明。神州大地四面八方奏乐联欢,其中就有来自于新疆人民的于阗乐。诗人兴会唱和,盛况空前。传世之作有其手书《浣溪沙·和柳亚子先生》一幅,另有一幅合写柳氏原作及其和词,[7]156-157前者用行楷书写,字字独立,后者字意连绵,巧用标点断句,气节分明,表现了当时毛泽东歌颂人民、庆祝新中国国庆的美好境界。

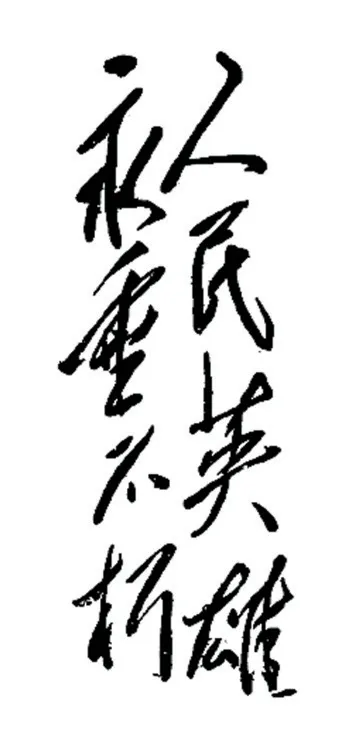

毛泽东认为文化艺术的创作应以服务人民为中心,文艺要与人民群众“同心同德”。反对倒退、促成进步的东西便都是好的,与之相反的行为便是坏的。人民艺术的内容要和形式统一。对于好的文艺传统要继承,其目的仍然是为人民服务。对于过去的文艺形式要改造,加进新内容,变成为人民服务的东西。他在《论联合政府》中指出:“共产党人的一切言论行动,必须以合乎最广大人民群众的最大利益,为最广大人民群众所拥护为最高标准。”[21]1096毛泽东作为人民领袖,其审美精神始终保持“文艺评价以人民为标准”的准则。1955年6月9日,毛泽东为人民英雄纪念碑题词中的“人民”二字按纪念碑造型书写,把“人民”和“永垂”二字写得崇高而伟大(图11)。1944年11月15日,他在“为悼念邹韬奋逝世题词”中将“热爱人民”“鞠躬尽瘁”都作夸大强调,笔力遒劲,而把“死而后已”写得细小,气度淡定而从容,突出了邹韬奋作为党员热爱人民的真切之情(图12)。

图11 人民英雄纪念碑题词(蒋昌诗、谢应成《毛泽东书艺精萃博览》,第291页)

图12 悼念邹韬奋逝世题词(蒋昌诗、谢应成《毛泽东书艺精萃博览》,第67页)

1950年12月31日,毛泽东为已牺牲十五年的瞿秋白同志题词。毛泽东站在服务人民的立场上,评价瞿秋白同志为人民工作,不怕牺牲精神,并列了两大要领:第一,瞿秋白生前有人反对他,但他为人民工作的勇气并没有挫下来;第二,瞿秋白在革命困难的年月,为人民工作的革命精神。这种精神也是毛泽东等老一代革命家在战争年代和国家建设时期所坚守的精神。毛泽东曾用《讲话》里的原话“要做人民的先生,先做人民的学生”[23]12为湖南第一师范学院题词,来勉励该校的学生。[8]123此作线条遒劲有力,且“人民”二字出现两次,在结构和用笔上也各有变化,书写速度较快,便捷美观,气韵生动。

从这些例子可以看出,毛泽东书法运用“人民”符号,抒发革命精神;其书法作品坚持了他所倡导的“人民生活是艺术创作的源泉,文艺评价以人民为标准”这一文艺理念,并通过书法艺术的方式加以呈现,这些表现也成为毛泽东书法的精神内核。

四、结 论

通过全文的解析可以看出,毛泽东书法中的“人民”符号是其思想的显现,同时传达了他“以人民为中心”的艺术审美观念。如何正确理解并全面诠释毛泽东书法风格中的“人民”符号与“人民”精神,也是毛泽东书法艺术研究的一个重要课题。毛泽东书法中的“人民”符号,是其思想的一种特殊表现形式。他书法中的“人民”精神,也贯穿于我党老一辈无产阶级革命家坚持“全心全意为人民服务”的始终。在新时代,如何全面正确地理解和发扬毛泽东的思想,包括对其书法艺术精神进行研究和探讨,也是新时代艺术理论界应当重视的一项光荣的思想使命。毛泽东书法中的“人民”符号,不但体现了一个民族和几个时代挥之不去的印记,还是新时代应该继承和发展的书写精神。总之,毛泽东书法中的“人民”符号所表现出来的人民精神,不但是毛泽东思想研究的重要课题,还应是当代红色文化传播研究的一个重点课题,远非一篇粗浅的论文可以弘扬。值此之际,想借此文抛砖引玉,求教于方家。