明正德至万历间尚宝司“宝色”研究

2023-05-28陈奕婷ChenYiting

陈奕婷/Chen Yiting

学界目前关于传统印泥的研究,或从工艺的角度探讨印泥的原料与制作方法,或从鉴赏的角度依据印迹的性状归纳时代特征,进行通代的总述。①分期、分类较为细致的研究,多集中于入清后逐渐形成的漳州、常州、上海等印泥制作流派,专门针对明代印泥的研究较为少见。②又因前人研究往往以类书、笔记为核心资料,探讨对象多集中于私人印信,所以官印印泥的研究更为稀少。③明代政书类文献中关于“尚宝司”及“宝色”的史料,对于揭示御用宝玺的印泥原料及其制作具有重要价值,此前却未受到研究者的重视。本文将以《大明会典》《工部厂库须知》等明代政书中关于“宝色”的史料为依据,指出“宝色”的原料构成,并通过考察武陵山区丹砂开采及贸易情况,尝试还原明正德至万历年间“宝色”关键着色原料“水花朱”的采办史,最后结合文献分析“宝色”的制作与收贮方式。

一、原料与特性

尚宝司是明代管理御玺、符牌与官印的机构。依明初定制,该司为正五品衙门,设有卿一人、少卿一人、司丞三人,其主要职掌是奏请用宝、逢典礼仪式时布置宝玺及宝案,以及每年末的洗宝、清点等务。[1]2947-2954万历《大明会典》卷二百二十二“尚宝司·凡宝色”条记载了“宝色”的原料及其来源:“凡宝色,合用银朱,奏行工部淘洗送用。油,行顺天府宛、大二县上纳。蜜、瓷器行光禄寺支给。熟艾、白芨、皂荚等物,行太医院取用。”[1]2948明代御用玺印称“宝”,印泥又称“印色”,显而易见,《明会典》所载“宝色”,即御用玺印的印泥。

一般而言,印泥的原料可分为几种:用于着色的矿物颜料,如朱砂、银朱等;用于调和、稀释的液态原料,如蓖麻油、蜜等;用于填充的纤维原料,通常用艾绒。至于苍术、白芨、胡椒、花椒、皂角等物,邓散木认为“故神其用,不足置信”[2]192。《明会典》“尚宝司·凡宝色”条的记载说明明代御用印章印泥制作颜料用银朱,稀释剂用油、蜜,纤维用熟艾,并加入了白芨、皂荚作为辅料。

关于制作宝色所用银朱,《明会典》载:“凡宝色,尚宝司每年该银朱九十斤,行内库关支。正德十二年,加朱三十斤,派行四川,收买涪州水花银朱一百二十斤,解部转发器皿厂淘洗送用。”[1]2643《工部厂库须知》“虞衡司·年例钱粮·一年一次”载:“尚宝司,宝色。召买:水花朱,一百二十斤。”[3]267-268由于采买数量、目的等条件一致,上举两条记载中的“水花银朱”与“水花朱”当指同一物。可知,“水花银朱”或称“水花朱”,是尚宝司用于制作宝色的原料,自正德十二年(1517)起派行四川涪州采办,每年需用一百二十斤。

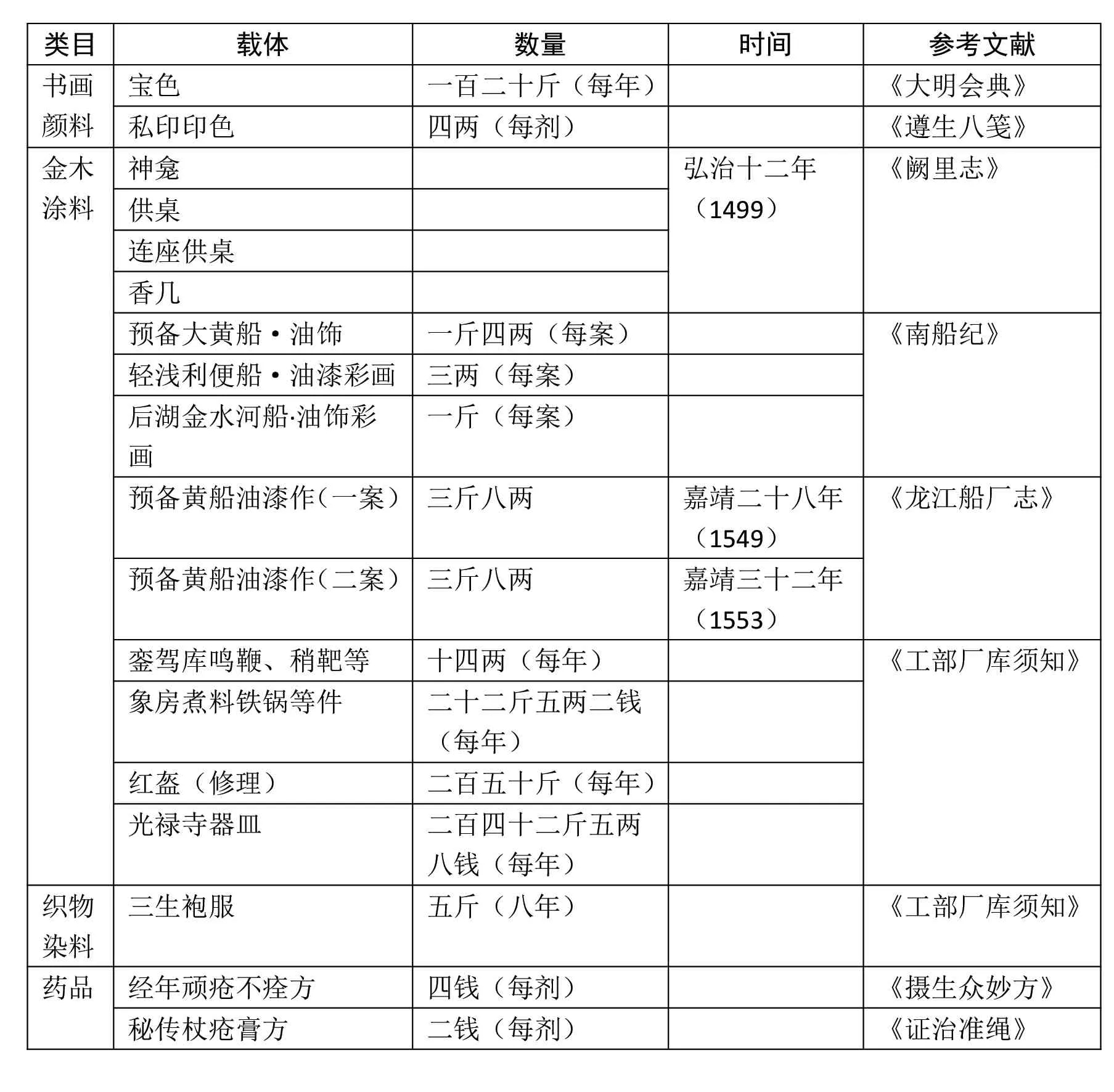

作为宝色着色原料的水花朱为何物?具有怎样的特性?今人研究鲜有论及。唯刘梦雨《清代官修匠作则例所见彩画作颜料研究》一文,依据水花朱与银朱、朱砂在文献中并列的情况,说明三者不完全等同。[4]文献中关于水花朱的记载,大部分集中于明,清代仍有《本草品汇精要续集》等个别文献提及,但其内容基本沿袭自前代记载。④另外,古文“花”“华”相通,因此明代《本草纲目》与清代《绘事琐言》等文献记载的“水华朱”,当与“水花朱”为同一物。依据现有文献,本文将明代水花朱的应用情况列表说明(表1)。⑤

表1 明代水花朱应用情况表

据表1可知,在明代的实际应用中,水花朱适用载体范围较广,除印色外,主要还包括与油漆调和后使用的金木涂料以及织物染料等,也可以入药。相较普通银朱而言,水花朱更常用于小面积的、对精致程度要求更高的物件涂饰上。尽管水花朱以官用为多,但在民间未被禁断,甚至私印印色也有以水花朱为着色材料的配方,高濂《遵生八笺》的印色原料包括“水花朱四两”说明了这一点。在已知文献中,《阙里志》记载的弘治十二年(1499)曲阜文庙火灾过后重修大成等殿,添置殿内设施,是关于水花朱应用的较早记录,此时水花朱与银朱就已经在同一物料详目中并列。⑥直至《工部厂库须知》成书的万历四十三年(1615),水花朱在明代宫廷仍有较大规模的使用,且依然与银朱具有明确的区分。⑦

明代对于水花朱性质的说明,主要记载于医家类文献中。《本草纲目》载,银朱“真者谓之水华朱”,提出水花朱是区别于“(今人)以黄丹及矾红杂之,其色黄黯”之伪品的真银朱。[5]成书时间稍晚但同样初刊于万历年间的《本草原始》则提供了水花朱的另一种解释,认为“银朱,俗亦呼水华朱”,因其“系硫磺同水银升炼而成”,“故俗谓之水华朱”。[6]前文已经述及,在明代其他文献中,“银朱”与“水花朱”的指代并不完全等同,因此将“水华朱”解释为银朱俗称之说似乎与同时期的事实不符,但若结合《本草纲目》“银朱之真者”说的背景是“今人”的造伪,则有这样一种可能,“水花朱”其名,或许确曾为银朱俗称,但随着造伪银朱的产生,“水花朱”与“银朱”的词义逐渐分化,分别指代用水银升炼而成的真银朱,和掺杂了黄丹、矾红等物的伪银朱。

明末清初方以智《物理小识》是较早记载水花朱制备方法的文献,在其归类体系中,水花朱被归入“金石类”“汞成银朱轻粉法”条,列于银朱的制备方法之后。升炼银朱的方法为“石亭脂二斤,新锅镕化,以汞一斤,炒作青砂头,不见星,研末罐盛,石版盖之,铁线缚之,盐泥固济,大火煅之,取出,贴罐为银朱,贴口为丹砂”[7],该制备方法或参自《本草纲目》引胡演《丹砂秘诀》⑧,但对于水花朱性质的解释,方以智没有完全沿用“银朱之真者”说,而是从制作层面说明水花朱与银朱成分的区别——“又见一法,用白铅二两,汞五两,硫磺二两,火硝两半,伏龙肝三钱,共研细末,入罐封固,升五柱香,冷定取出擂碎,即水花朱”[7]。方以智用了“又见一法”描述水花朱的制备方法,并附载于银朱之后,说明他不希望突出二者的区别,只是将“水花朱”当作了“银朱”的另一种表述。但“银朱之真者”说在入清后并未绝迹,而且这种在明代见于医药文献中的定义,后世被艺术文献继承和扩充。迮朗《绘事琐言》“银朱”一条,引用了前述“石亭脂二斤”的银朱制作方法,但未采用“白铅二两”制水花朱之说,而是在银朱之后言“真者谓之水花朱”,并补充了另一种伪银朱的辨认方式——“又有以衣粉掺入者,其色淡红,宜辨之”。[8]《物理小识》与《绘事琐言》的记载进一步佐证了“水花朱”与“银朱”二词因造伪而产生不同指向的假说:一方面,用化学方法升炼直接得到的“银朱”可称为“水花朱”;另一方面,直至清代,新的造伪方式仍在产生,且医药学家和艺术家都留意到造伪现象并将辨认方式纳入相关著作,可见造伪的持续与普遍,由此产生了区分二者名称的必要。

综上可知,尚宝司制宝色所用颜料水花朱是银朱的一种,文献关于该物的记载分布在明中期至清中期,实际应用相对广泛的时期是明中后期。《本草纲目》指出,水花朱是较混合了其他颜料的银朱更纯粹的“真”银朱,该说在清代仍有延续。“水花朱”一词或源自银朱俗称,何时分化为银朱的一个种类据现有文献已不可考。

除了着色原料外,作为稀释剂的液态原料,也是印色的重要成分,影响了印迹的呈色与持久性。一般认为,按照调朱原料的不同,印章可分为水印、蜜印、油印三种,并依次对应印泥制作的三个发展阶段。⑨尽管各发展阶段的起止时间仍是众说纷纭,但学人几乎一致地认为三种印色彼此独立,未见有研究指出可能存在的中间状态。若是依据元明时期的类书、笔记,一般情况下,油、蜜确实分属于不同的印色方料。其中较早的样本是成书于元代、明代仍有官私刊刻的《居家必用事类全集》[9],该书记载了两种印色制作方法:一种是“真麻油半两许,入蓖麻子十数粒,捶碎同煎,令黄黑色,去蓖麻,将油拌挼熟艾,令干湿得所,然后入银朱,随意多少,色红为度”;另一种则“用蜜最善者,纸素虽久,色愈鲜明”。[10]明人王佐《新增格古要论》沿用了油、蜜两种不同的调朱方法,除前者煎油时新增“白仁”一种原料、煎至“黄黑色”改为“黄色”外,与《事类全集》的记载基本一致,在两种调朱方法之后,王佐补充道“今内府用宝以蜜”。[11]

《明会典》“尚宝司·凡宝色”条的记载则说明,至少在两版《明会典》相继刊刻的正德至万历年间,宝色的制作方法并非仅用单一的油料或是蜜料,而是油、蜜并用,体现了印泥发展从蜜印阶段到油印阶段的过渡特征。事实上,明人李诩在《戒庵老人漫笔》中传赵孟頫所用印色就已采用了这种方法,该书记载的“赵松雪印色方”,便是将“好麻油或菜油”煎熟后,加入明矾、蜜、猪牙、皂角等物制成,“蜜”字下有“少许,不渗”四字注解,说明了蜜在松雪印色方料中的数量与作用。[12]明代宝色的制作兼用油、蜜,应是出于相似的目的。

二、价格与采办

洪武二十六年(1393),工部专设颜料局掌管合用颜料事宜。“烧造银朱”等事,就由该局掌管,制成的颜料“逐月差匠进赴甲字库收贮,如果各色物料缺少,定夺奏闻,行移出产去处采取,或给价收买”。[1]2643然而,据正德《明会典》,至晚在弘治十五年(1502)⑩,制宝色所用银朱已不取自工部库存,而是“奏行工部,转行顺天府支给官钱买办”[13]。正德十二年(1517)后,前文已经提到,尚宝司为宝色事“加朱三十斤,派行四川,收买涪州水花银朱一百二十斤”[1]2643。

采办水花朱所需年例银两在《明会典》中有记载:“嘉靖三十六年(1557)题准以后,动支节慎库料银,照数召买,淘洗送用。每岁该银六十三两六钱。”[1]2643而工部“四司经费”的记载恰好反映了尚宝司宝色在一年以前的价格,于是我们可以还原嘉靖三十五年(1556)至三十六年这一年间水花朱价格的动态过程。嘉靖三十五年定“四司岁领额料银共五十万两”,其中,“虞衡司”条目下包括了“尚宝司,宝色,每年约该银六十二两四钱”。[1]2762对于这一数目,《厂库须知》卷六,“虞衡司·一年一次.”.的钱粮中也有相似记载,即前文提到的:“尚宝司,宝色。召买:水花朱,一百二十斤,每斤,银五钱二分,该银六十二两四钱。”[3]267-268说明《明会典》记载的宝色所用六十二两四钱的经费全为采办水花朱所用,油料等的采办不包括在这笔银两中。所以水花朱价格在嘉靖三十五年至三十六年这一年间的增长就是一两二钱,合每斤一分,增幅1.92%。尽管纵向上看,水花朱的价格在这一年间的增幅不算很大,但横向而言,水花朱的采办是宝色制作所需经费中耗资最高的部分。“尚宝司·宝色”条指出,宝色油“行顺天府宛、大二县上纳”[1]2948。其中,宛平县有反映该县政治、经济相关情况的《宛署杂记》,记载了尚宝司油料与其他相关物料采办的数量与价格:“熬煎宝色油二十五斤,价一两七钱五分,木炭一百五十斤,价六钱六分。”[14]油的单价为每斤七分,木炭为每斤四厘四毫,相比水花朱增价前所需的每斤五钱二分、增价后的五钱三分,油料、木炭的价格几乎只是零头。

依据《明会典》记载,水花朱采办的地点是四川涪州。明代涪州隶重庆府,地处长江与黔江(今乌江)交界,西面与重庆府城,南面与其治下武隆、彭水二县,以及贵州思南府等地有水系连通。[15]黔江自涪州以南深入贵州腹地的河段,在明代是川盐入黔、木材出黔的通道。⑪杨慎《丹铅摘录》言,大江(今长江)“至涪州而黔江合南夷诸水会之”[16],万历《重庆府志》载,涪州“据五溪之要冲,当三峡之津隘”[17],体现了涪州地理位置对于川黔水路交通的重要性。此外,自乌江洪渡河口至婺川、思南、石阡、镇远又有陆路贯通。[18]可见涪州具有集散川黔物资的交通条件。

早在《后汉书》中便有“涪陵,出丹”[19]之说,东汉涪陵治所在今彭水苗族土家族自治县,[20]2448地理位置大约相当于明清时期的涪州府彭水县。[20]2499然而,明万历年间的四川地方志已经不再将丹砂、银朱等作为涪州物产纳入记载,[21]这可能与局部矿产的枯竭有关。而地处明代涪州府治以南的武陵山区是历史上重要的丹砂产区,前人研究表明,明代该区丹砂的产地特征是由东部转移至西南部,即由湘地转移至黔地。⑫尤其与涪州有水陆交通连接、地处武陵山脉贵州段的思南府,在明代有较大规模的丹砂开采。⑬

弘治《贵州图经新志》“思南府·土产”条载“丹砂、水银、银朱(具婺川县出)”[22],彼时婺川有板场、木悠⑭、岩前三个丹砂坑,民人采砂为业——“土人以皮为帽,悬灯于额,入坑采砂,经宿方出,其良者如芙蓉、箭簇,生白石上者为砂床,碎小者末之,以烧水银为银朱,土人倚为生计,岁额水银百六十斤入贡,而民间贸易,皆用之如钱钞焉”[22]。嘉靖《思南府志》沿用此说[23]10b,说明明中后期思南地区,尤其是婺川县丹砂矿藏的丰富,以及砂矿开采、银朱升炼行业的兴盛。婺川北有楠坪路通涪州,该地丹砂或即从此路运往川地。[23]8a

明中叶起,重庆一带商品经济进入短暂的兴盛期,商贸活动又以水路交通要道为集中地。[24]商业的兴起促进了武陵山区丹砂向涪州集中、经涪州的外流。《思南府志》载:“(本府)上接乌江,下通蜀、楚,舟楫往来,商贾鳞集。郡产朱砂、水银、棉、蜡诸物,皆中州所重者,商人获利,故多趋焉。”[23]8b在丹砂产地婺川,有明万历间陕西商人陈君仁修建的瓮溪桥及道路,其碑记言:陈君仁等“窃见自三坑司由小黄坝、龙井坡、三潮水、细沙溪、瓮溪湾、鲁牙溪、黄茅井至县,道路崎岖,桥梁缺修,往来艰行病涉”,于是“自备己财,鸠工命匠,买陈有二民地,以龙井坡至碓窝田改修”,桥路工程“起万历十四年丙戌岁四月廿六日,止十六年戊子岁五月十二日,桥成路就,便益行人”。[25]碑记的记载体现了此时婺川商贸的繁荣,以及商人通过桥路的修建参与地方建设、促进地方商品外流的历史。

《厂库须知》“宝色”条后附注的“前件”,揭示了水花朱在万历末结束采买的事实:“皆,召商办送该司。今,据商称费累,合无免买,即折银,送司自办,似为便益。”[3]268《厂库须知》初次刊刻时间在万历四十三年(1615),可知是年即为尚宝司召商采办涪州水花朱的时间下限。由此,尚宝司为制宝色之事,召商赴涪州采办水花朱的历史,始于正德十二年(1517),结束于万历末,至晚不超过万历四十三年,其间约经历了一百年时间。至于“商称费累”的原因,可能与道路的通断有关:万历时期,川黔交界地带盗乱频发,不仅“万历三大征”之一播州杨应龙之乱于万历十八年(1590)爆发,至万历二十八年(1600)方才平息,[26].反复的匪盗劫掠也对商路的通断造成了直接的影响。万历四十四年(1616),兵科给事中熊明遇奏言:“贵州荒僻之区,兼多反覆,近苗仲剽盗如云,管艾职官,燔烧村堡,商旅之涂几塞。”[27]

总之,明廷在涪州采办的银朱应主要产自其南面的贵州思南府,经乌江水路或楠坪陆路运出。涪州作为银朱采办地的条件包括接近原产地、交通便利以及商业活动兴盛等。时至万历末期,交通条件被叛乱和匪盗破坏,商业的短暂繁荣结束之时,明廷也就不得不停止了召商赴涪州的宝色原材采办。

三、制作与收贮

印色的制作需要经历繁复的工序,制成既不干裂、渗油,又能保持色彩鲜明的印色实非轻易之事。而《明会典》关于银朱由“工部淘洗送用”[1]2948的记载则透露了另一关键信息:明代的宝色制作,在购置原材后,工部仅进行基础的准备工作,即简单的“淘洗”,接下来,油料的炼制、晾晒,以及加入颜料后可能需达“数千遍”⑮的研磨,就交由尚宝司完成了。尽管为“煎熬宝色等件”,工部每季拨给尚宝司“班匠十名供用”,煎制油料、调制银朱等需要大量体力与耐力投入的工作可能无须尚宝司文官的亲自操劳,[1]2952但“宝色”以原材料状态交付尚宝司,说明了明代宝色制作由宝玺管理机构完成的事实,督管宝色的制作,是该司在制度条文之外的职务之一。

至于宝色的收贮,《明会典》“尚宝司·凡宝色”条载“蜜、瓷器,行光禄寺支给”[1]2948。明代光禄寺是掌管“膳羞、享宴等事”[1]2891的机构,宝色所用蜜料由光禄寺供给尚在情理之中,可是为何瓷器也由该寺支给?光禄寺器皿“专备膳羞等项应用”者,“系两京工部负责造送”,“原额一千六百五十件”,“不足则题请添造,有余则止”。[1]2896缸、坛等较大型器皿,以及酒瓶等项,则由河南彰德府解纳。[1]2898“小油红器皿”起初由工部造办,后因不足用,光禄寺自行买料雇匠兼造,弘治十一年(1498)后,由工部给银买办。[1]2894总之,光禄寺虽因盛放食材、膳羞的需要,涉及大量器皿的使用,但除补充自用的不足外,不负责瓷器的备造。

从《明会典》对于工部器皿厂的相关记载来看,光禄寺所需器皿不仅数额巨大,而且添造频繁:成化十二年(1476),“岁造一万件”,弘治二年(1489),“增添岁造一万二千件”。[1]2715弘治二年至嘉靖二十四年(1545)间可能还有一次未载明的添造,使得嘉靖二十五年(1546),即便将二十四年新添的“七千一百五十件”减去之后,仍“岁造三万二千三百件”。[1]2716在这样的增长趋势下,嘉靖二十三年(1544),由于光禄寺“添造器皿数多”,题准“该寺监供应之后,务即照数发出辏用,不得私匿、弃毁”。[1]2718尚宝司关领的瓷器,有可能就来自这部分旧器。对比分别刊行于正德四年(1509)和万历十五年(1587)的两版《会典》中“尚宝司·凡宝色”条对于宝色原材的记载,正德《会典》为“其油、蜜、熟艾、白芨、皂荚等物,俱于各该衙门关用”[13]。万历《会典》如前所述为“油,行顺天府宛、大二县上纳。蜜、瓷器,行光禄寺支给。熟艾、白芨、皂荚等物,行太医院取用”[1]2948。前者未载瓷器的取用,后者不仅新增瓷器一项,且特殊说明其取自光禄寺。两版会典的成书时间正好间隔了光禄寺岁用瓷器大幅增加的嘉靖朝,以及题准将该寺旧器“发出辏用”的嘉靖二十三年这一节点。这就从时间层面印证了尚宝司使用光禄寺旧瓷的可能性。

印色制作过程中的多项工作都涉及瓷器的使用,按照《印章集说》的制印色法,油料煎成后,需“以瓷罐盛之埋地下,三日取出,晒一二日,以去水气”,不用时,则需“将罐口封固”,使印色“虽百年不坏”,调和颜料时,若不急于使用,则将新合印色“贮瓷器内晒五七日更佳”。[28]前文已经论及,宝色制作的大部分工作需由尚宝司承担,因而该司为宝色事领取的光禄寺瓷器无疑需要满足这部分需求。然而,制成的宝色是否也由这些瓷器收贮?

从实用的角度而言,用旧瓷收贮印泥,是具有一定合理性的。清人汪镐京《红术轩紫泥法》将印泥使用的要点归为八条,分别是“慎收贮、养色泽、勤翻调、戒动摇、宜拭净、宜薄垫、宜翻晒、慎霾湿”,其中,“慎收贮”一条提到,收贮印泥的器皿“旧瓷第一,晶玉次之,不宜铜锡,最忌漆器,犀象及石尤所忌也”。[29]《篆刻针度》则认为仅有瓷器合用,陶器、铜锡、晶玉等器皆不佳,并指出原因:“注印色唯瓷器最宜,得古窑尤妙,若瓦器耗油,铜锡有锈,玉与水晶及烧料俱有潮湿,大害印色,近有青田石印池,亦不可用,如用,必以白蜡蜡其池内,度不吃油。”[30]近人邓散木认为,印色池“以旧瓷为佳”,“市购新瓷,性多燥烈,宜先入沸水中滚数透,去其火气,拭干冷却,然后可用”。[2]195随着油印的普及,与之相适应的容器成为使用者谈论的焦点,易锈、“吃油”的容器不再适合盛放印泥。前人的经验表明,印泥容器以瓷器为佳,旧瓷器因为“火气”已去,所以最为适宜。

查考《明会典》,未见关于“宝色池”的记载,却在皇后、太子、亲王等宗亲冠服中载有“宝池”一物,其中,“皇后之宝依周尺方五寸九分,厚一寸七分,宝池用金,阔取容宝,宝匣二副,每副三重”,皇太子、亲王之宝的“宝池”制式俱与皇后相同。[1]1036宝池尺寸“阔取容宝”,说明与“印色池”可简称“印池”不同,“宝池”的功用更可能是盛放宝玺而非宝色。又及,皇后、太子、亲王的册、宝、宝池、宝匣俱载于“冠服”类最末的“册宝”条目下,列于“礼服”“常服”等条目之后。而《明会典》记载的皇帝冠服中,却没有宝匣、宝池等物,仅在工部负责备造的“皇帝、皇太子、亲王卤簿、车驾等项仪仗”内有宝匣一座,该宝匣为“木质,朱红漆匣盖顶,并四面戗金云龙文,座戗金、仰覆莲花并香草文”[1]2500。此“仪仗”宝匣与皇亲宝匣不同的制式和归类方式意味着二者应对不同的使用场合,后者位列“仗马”“香炉”之后,“马杌子”“鞍笼”“黄帐房”“大辂”之前,更可能是与车驾配合使用的宝物箱,而非宝玺或宝色的容器。总之,《明会典》的记载表明:其一,皇后、亲王宝玺配有宝池,而皇帝宝玺无相似配置;其二,宝匣、宝池的使用都与册宝仪式相关,是宝玺而非宝色的容器。由此,直至万历时期,宝色容器尚未形成定制,真正用于日常存贮宝色的,确有可能是尚宝司领取自光禄寺的那些“发出辏用”的旧瓷。

这样做的前提,应当与宝玺的使用方式有关,《明会典》卷二百二十二《尚宝司》规定:“凡诰敕等项写完,合用某宝,本司官会尚宝监官于皇极门用”[1]2947;“凡诸王、将军,并文、武官员,诰敕写完,本司官于御前奏请宝用”[1]2947-2948;“凡用御宝,俱预编某字号勘合一百道,底簿一扇,.用尽再编,.其勘合本司收贮,.底簿付尚宝监缴进”[1]2948。在使用宝玺的过程中,钤盖的工作由尚宝司文官管理、尚宝监内官执行,皇帝一般不直接接触宝色,所以容器的选取侧重实用性而非象征性,甚至循环利用一部分过剩的旧器,也就合情合理了。进而可知,即便是公认奢靡成风的嘉靖一朝,如宝色一类不被皇帝直接使用的宫廷用度的生产,仍然在细微之处体现着“节用”的观念。这或许来自懂得印色制作与收贮方法的技术人员的建议,同时也必然需要负责督造等相关事宜并能够影响制度制定的人员配合,才能最终被归结为《明会典》中宝色用瓷“行光禄寺支给”的条例。

四、结语

总之,在明正德十二年(1517)至约万历四十三年(1615)间,尚宝司所制宝色,是一种以水花朱为主要色料,兼用油、蜜调和的印泥。若按照“水印”“蜜印”“油印”划分印泥发展的三个阶段,那么尚宝司的宝色体现了自“蜜印”向“油印”演变的过渡特征。制宝色所用水花朱是银朱的一种,其产地约在贵州思南府境,该地出产的丹砂、银朱、水银等物向北运至当时的水陆交通枢纽涪州进行销售,明廷自正德十二年起召商赴涪州采办水花朱,直到万历间,此项采办工作随着商路的阻断而停止。尽管在明代的制度条文中,颜料制作事宜由工部颜料局负责,而尚宝司主职是宝玺的管理,但实际上,制作、督造、收贮宝色也由尚宝司完成,体现了明代宫廷在颜料制作事宜方面,存在制度上的专门化生产和实际上的就近兼管之间的差异。

注释:

①关于传统印泥的总述性研究包括:邓散木:《篆刻学》,上海:上海人民美术出版社,2018年,第191—195页;那志良:《鈢印通释》,台北:台湾商务印书馆,1980年,第154—159页;符骥良:《篆刻器具常识》,上海:上海书画出版社,1993年,第1—35页;仇庆年:《传统中国画颜料的研究》,苏州:苏州大学出版社,2014年,第77—78页;英弢:《精制“八宝十珍印泥”法》,《故宫博物院院刊》,1980年第4期,第85—87页;[日]长谷川千夏:《关于印泥的考察》,中国美术学院硕士学位论文,2011年;肖世孟:《朱砂入印泥考》,《湖北美术学院学报》,2014年第3期,第14—16页。

②关于清以后印泥制作流派的研究包括:黄泓主编:《鲁庵印泥制作技艺》,上海:上海文化出版社,2011年;沈佳艳:《漳州八宝印泥研究》,福建师范大学硕士学位论文,2017年;田旭峰、陈彪:《中国书画家篆刻印泥的主要流派》,《书法》,2019年第8期,第59—63页。

③分期具体到明代的印泥研究,往往附于印章断代研究之后,未见专论形成,这类研究包括:刘江:《中国印章艺术史》,杭州:西泠印社出版社,2005年,第331页;王维:《万历年间江南地区文人生活中的篆刻世界》,南京艺术学院博士学位论文,2017年。

④《本草品汇精要续集》提到水花朱的升炼:“今人多用水银一斤,烧上好水花朱一十四两八分,次朱三两五钱。”(〔清〕王道纯、〔清〕汪兆元:《本草品汇精要续集》卷1,上海:商务印书馆,1936年,第1叶背)该说未载于明人刘文泰等撰《本草品汇精要》(〔明〕刘文泰:《本草品汇精要》,明抄本,北京:中国国家图书馆藏〔善本书号:17402〕),可能是参自《本草纲目》“每水银一斤,烧朱一十四两八分,次朱三两五钱”(〔明〕李时珍:《新校注〈本草纲目〉》〔第5版〕,刘恒如、刘山永校注,北京:华夏出版社,2013年,第376页)。

⑤表格引据各书版本、页次如下:〔明〕高濂:《遵生八笺》,王大淳点校,杭州:浙江古籍出版社,2016年,第624页;〔明〕陈镐:《阙里志》卷四,明嘉靖三十一年(1552)刻本,北京:中国国家图书馆藏(善本书号:05614),第6叶正、7叶正;〔明〕沈启:《南船纪》卷一,清乾隆六年(1741)沈守义重刻本,北京:中国国家图书馆藏(善本书号:A03779),第8叶背、66叶背、71叶背;〔明〕李昭祥:《龙江船厂志》,王亮功点校,南京:江苏古籍出版社,1999年,第174—175页;〔明〕何士晋等汇纂:《〈工部厂库须知〉点校(正册)》,连冕、李亮等点校整理,北京:中国建筑工业出版社,2014年,第108页、268页、278页、414页、585页、610页;〔明〕张时彻:《摄生众妙方》,张树生点校,北京:中医古籍出版社,1994年,第158页;〔明〕王肯堂:《证治准绳》卷六,明万历三十(1602)至三十六年刻本,第99叶正。

⑥《阙里志》载:“菱花、龟背、槅扇、木柱、外泊风板俱银朱,供桌、香几各一张,俱水花朱”(〔明〕陈镐:《阙里志》卷四,第6叶正)。

⑦《厂库须知》卷六,“虞衡司·年例钱粮·三年一次·锦衣卫象房煮料铁锅口等件”条,有“银朱,九斤八两”及“水花朱,二十二斤五两二钱”并列(〔明〕何士晋等汇纂:《〈工部厂库须知〉点校(正册)》,连冕、李亮等点校整理,第278—279页)。

⑧“胡演丹药秘诀云:升炼银朱,用石亭脂二斤,新锅内熔化,次下水银一斤,炒作青砂头,炒不见星”(〔明〕李时珍:《新校注〈本草纲目〉》〔第5版〕,刘恒如、刘山永校注,第376页)。

⑨邓散木提出北宋印迹多为水印,南宋以后改用蜜印,元代始有油朱之制(邓散木:《篆刻学》,第191页)。油朱始于元代之说,有元人著《居家必用事类全集》为据(见参考文献[9]、[10])。沙孟海据“徐森玉先生鉴古的经验”提出宋代一般以蜜调朱,元人多用水印(沙孟海:《印学史》,杭州:西泠印社出版社,1987年,第82页)。那志良依据徐康《前尘梦影录》的记载,以及故宫博物院藏档案中所见印迹,说明水印、蜜印之法在明清之时仍被使用,原因是铜印不适于油印泥,久用会使印泥变黑。此外,依据存世书画收藏印,那志良指出宋代水印、油印都有,且已经是油印多于水印,因此油印之兴不应始于元(那志良《鈢印通释》,第155页)。符骥良依据严桂荣重装王羲之《上虞帖》时漂洗出的南唐油朱印文,指出油印的出现不晚于南唐(符骥良《篆刻器具常识》,第2页)。戴南海依据传世书画所见印章,提出唐、五代大都用蜜印或水印,油印始于宋初,宋代水印、油印杂见,南宋油印逐渐多于水印。其中蜜印颜色红而厚,水印颜色淡而薄,油印因有油质的关系,字口较蜜印、水印清晰(戴南海:《古书画鉴定秘要》,西宁:青海人民出版社,1993年,第120—121页)。总之,前人研究一般认为水印、蜜印的使用在油印之前。至晚在元,油印泥的制作已有了文献的记载。若依据鉴古经验,则可将油印的发端上溯至五代。

⑩通称正德本《大明会典》纂修完成于弘治十五年,所记事例,亦仅仅记到弘治十五年 (原瑞琴: 《 弘治 〈大明会典〉 纂修考述》,《中国社会科学院研究生院学报》, 2009年第3期, 第115页)。

⑪明代黔江水运情况参:蓝勇:《四川古代交通路线史》,重庆:西南师范大学出版社,1989年,第203页;夏鹤鸣、廖国平:《贵州航运史(古、近代部分)》,北京:人民交通出版社,1993年,第80—81页。

⑫自贵州苗岭分支,行乌、沅二江间,蔓延于湖南省西北境沅、澧二江间,至常德西境之平山止,通称武陵山脉(臧励龢:《中国古今地名大辞典》,上海:商务印书馆,1936年,第507页)。该区在明代的丹砂分布特征,参胡安徽:《历史时期武陵山区药材产地分布变迁研究(618-1840)》,西南大学博士学位论文,2011年。

⑬论及明代黔北地区丹砂开采、贸易的研究有:朱圣钟:《鄂湘渝黔土家族地区历史经济地理研究》,陕西师范大学博士学位论文,2002年;周小艺:《兴盛、衰落与重建:黔北仡佬族历史演变的研究》,中央民族大学博士学位论文,2011年;吴芳梅:《以丹为业:龙潭仡佬族的历史、生计与认同》,厦门大学博士学位论文,2018年;张颖、彭兆荣:《丹砂庇佑:龙潭古寨乡土景观绘本民族志》,北京:中国社会科学出版社,2021年。

⑭“木悠”原误作“本悠”,据该书同卷“山川·丹砂坑”条及后世地名更正(〔明〕赵瓒:《〔弘治〕贵州图经新志》卷四《思南府·风俗》,第54页、55页)。

⑮《印章集说》“合印色法”条:“研数千遍,愈多研愈红”(〔明〕甘旸:《印章集说》,《丛书集成初编》,第1540册,上海:商务印书馆,1937年,第14页)。