清华简《楚居》“湫郢”考

2023-05-27徐文武

徐文武

(长江大学 人文与新媒体学院,湖北 荆州 434020)

对清华简《楚居》所载诸“郢”地望的探索和对相关史实的研究,是破解至今仍然困扰我们的众多楚史之谜的重要途径。本文以清华简《楚居》所记“湫郢”为例,结合考古材料和文献记载,对湫郢的地望进行探讨,并对涉及湫郢的相关史实进行探究。

一、《楚居》“湫郢”及其地望诸说

在《楚居中》,“湫郢”始见于楚文王在位时。楚文王在位时间为公元前689年至公元前672年,此时为春秋前期。“湫郢”在《楚居》中最后一次出现,是在“湫郢”被更名为“肥遗”后,以“肥遗”之名出现在“中谢起祸”事件之后。河南新蔡葛陵楚简也记载有“肥遗”这一地名,称之为“肥遗郢”:“王自肥遗郢徙于鄩郢之岁”(甲三:240),这一记载正好与《楚居》所记“肥遗”相互印证。李学勤先生根据葛陵楚简的记载,推定“王自肥遗郢徙于鄩郢之岁”当在公元前377年,即楚肃王四年[2],此时当属战国中期。以目前所能见到的材料来看,“湫郢”在春秋早期至战国中期长达300年左右的时间里,一直是楚王的一处重要的居止之地,可见其在楚国发展史上具有重要意义。

李学勤将《楚居》所载“湫郢”与《左传》中记载的一处名“湫”的楚地名联系起来,认为二者有一定的关联性。[3]《左传·庄公十九年》记:“十九年春,楚子御之,大败于津。还,鬻拳弗纳。遂伐黄,败黄师于躇陵。还,及湫,有疾,夏六月庚申卒。”楚文王出师大败黄国后,在返回途中,在一处名为“湫”的地方身染重疾,不久病故。在《楚居》中,楚文王是最早居“湫郢”的楚王。《左传》所记楚文王所“还”之“湫”,应当就是《楚居》所记“湫郢”。

关于“湫郢”的地望,在以往的研究中,学者们发表了不同的观点。其一,认为“湫郢”即湖北宜城楚皇城遗址。赵平安说:“颇疑楚皇城就是湫的遗迹。”[1]其后,牛鹏涛在《清华简〈楚居〉武王、文王徙郢考》一文中也赞同其说,以为今襄阳宜城东南的楚皇城即为“湫郢”。[4]其二,认为“湫郢”在湖北宜城小胡岗遗址。小胡岗遗址位于宜城市郑集镇红星村,南北长约1500米,东西宽约1200米,是一处东周时期的文化遗址。在该遗址南约1公里的蒋湾母牛山曾发现一处春秋中期的墓地,极有可能与小胡岗遗址有关联。笪浩波据此认为:“小胡岗遗址的年代与成王时期相合,这也反证了小胡岗遗址可能为‘湫郢’。”[5]其三,认为“湫郢”在河南泌阳象河关。黄灵庚在《清华战国楚简〈楚居〉笺疏》一文中提出,湫郢即《鄂君启节·车节》所记“象禾”[6],又据谭其骧《鄂君启节铭文释地》,以为“湫郢”“即今河南泌阳县北象河关”,“车行出方城伏牛山隘口,折东南抵此”。[7]至于“湫郢”与“象禾”是如何关联的,黄先生在文章中未有涉及。以上关于“湫郢”地望的诸种说法,证据并不充足,难以令人信服。

二、从《水经注》入手探讨“湫郢”地望

在古代文献记载中,楚国以“湫”为地名的,除了有“湫郢”外,还有“湫城”“湫邑”。这些以“湫”为名的地方,应该指的是同一个地方,属于历史地理学上常见的“同地异名”现象。在“湫”字后分别加上“郢”“城”“邑”,只是为了说明“湫”地所具有的不同功用。因该地曾作为楚王的居止之地,则有“湫郢”之称;因该地建有城垣之类的军事设施,则有“湫城”之谓;因该地曾被楚王封赐给贵族作为采邑,则有“湫邑”之名。我们可从“湫城”“湫邑”入手寻找线索,探讨“湫郢”的地望。

“湫城”之地名,最早见于西晋杜预《春秋左氏经传集解》。《左传·庄公十九年》记楚文王伐黄返楚“及湫”,杜预为“湫”作注谓:“南郡鄀县东南有湫城。”由此可见,杜预认定《左传》所记“湫”即“湫城”。古本《水经注》中也载有“湫城”,不过,在传世诸本中,均将“湫城”讹写作了“狄城”。清武英殿聚珍本《水经注》卷二十八“沔水”记,沔水(汉水)过宜城县城后,东南流,东岸有鄀县故城、狄城:

沔水又东,敖水注之。水出新市县东北,又西南迳太阳山,西南流迳新市县北;又西南而右合枝水。水出大洪山而西南流,迳襄阳鄀县界,西南迳狄城东南,左注敖水。敖水又西南流注于沔,实曰敖口。

在这段文字中出现的“狄城”本为“湫城”,对此,杨守敬、熊会贞在《水经注疏》“清写本”(北平科学社影印)和“最后修订本”(台北中华书局影印,也称“定稿本”)中早有订正。《水经注疏》最后修订本曰:

朱“湫”讹作“狄”,赵、戴同。会贞按:明抄本、黄本作“秋”。考《左传》庄十九年,楚子伐黄,还及湫有疾。杜注:南郡鄀县东南有湫城。续汉志注引左传及杜注同。准以地望,即此注所指之城,则此当作“湫”无疑,“秋”乃湫之脱烂,“狄”又形近致讹耳,今订。在今钟祥县北。[8](P162)

熊会贞认为,《水经注》诸种版本将“湫城”讹为“狄城”,乃因“形近致讹”,当据《左传·庄公十九年》予以订正。

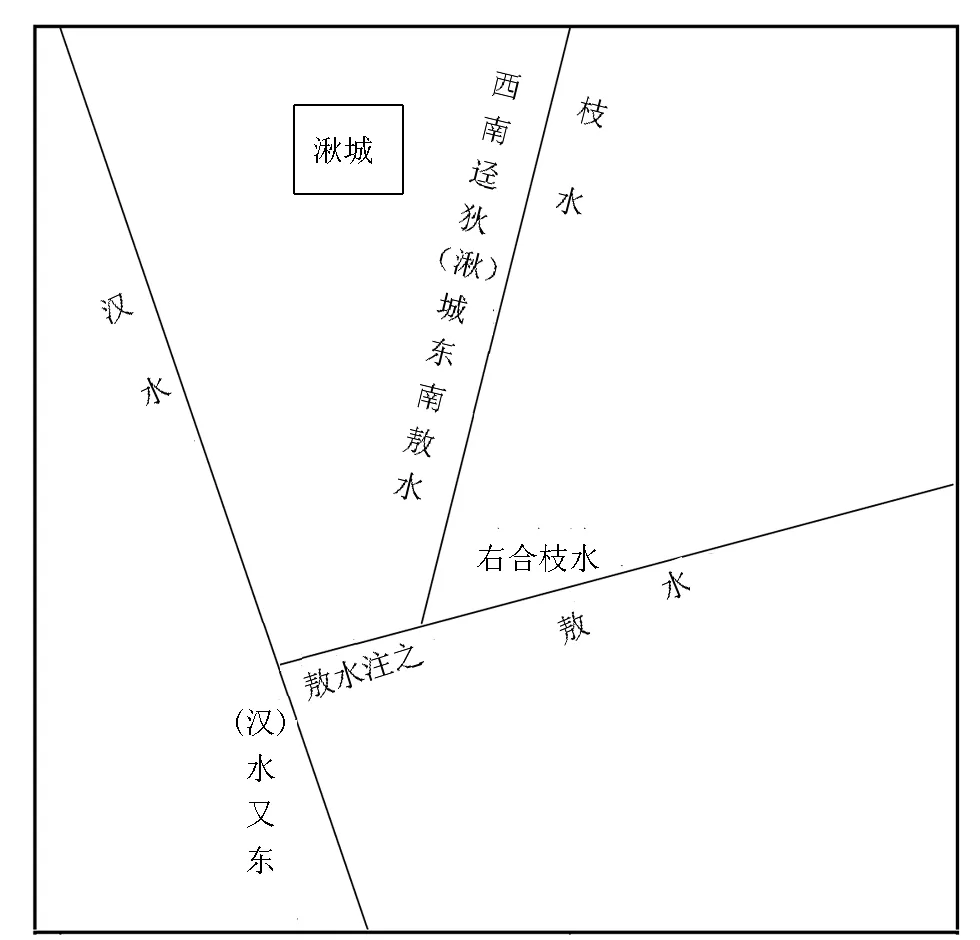

《水经注·沔水》对“湫城”(讹作“狄城”)所在地的水系有较为清晰的记载,这是迄今所见研究“湫城”地望最有价值的资料。据上引《水经注·沔水》的记载,枝水“西南迳狄(当作“湫”)城东南”后注入敖水,这说明两点:其一,湫城位于枝水与敖水会合之前的河段;其二,枝水流经湫城东南,流向为西南方向。根据《水经注·沔水》的文字描述,我们可以绘出“湫城”与汉水、枝水、敖水位置关系示意图,见图1。

图1 据《水经注·沔水》绘制的“湫城”与汉水、枝水、敖水位置复原示意图

根据《水经注》所绘出的汉水、枝水、敖水位置关系示意图,可以在今湖北省钟祥市境内找到相应的水系。钟祥市境内有汉水及其支流敖水、枝水,无论是河流名称,还是河流走向,以及干流与支流的分合关系,都与《水经注》所记完全一致,堪称完美“复盘”。清顾祖禹《读史方舆纪要》卷七十七“湖广三”之“承天府”载:

直河在府北十五里,其水直入汉江,故名。俗讹为“池河”。府北三十里又有瓦埠河,流入直河。《志》云:池河,即《水经》所载枝水也。源出大洪山,西南流经襄阳宜城县界。又有滶水,在府北六十里,合流而西南注于沔水。

承天府,明嘉靖十年(1531)升安陆州改置,治钟祥县(即今湖北钟祥市),属湖广布政使司;清顺治三年(1646)改为安陆府。在今湖北钟祥市北有直河。直河,古称“枝水”,又称“长寿河”,发源于大洪山。《大清一统志》卷265“安陆府”“山川”记:“枝水,在钟祥县北”。今“直河”因《水经注》所记“枝水”而得名。清同治《钟祥县志》卷三“直河”条记:直河“直入于汉,俗讹为池河”。又记:“直河即所谓枝水也。”直河有一条与枝水同发源于大洪山的支流,名曰“敖水”,又称“滶水”,也称“敖河”。《大清一统志》卷265“安陆府”“山川”记:“敖水,在钟祥县北,今名直河。”

今钟祥市境内的直河水系与《水经注·沔水》所记枝水、敖水,无论是河流名称,还是河流方位、水源及流向,都是完全吻合的。古今学者对此无异议。对此,荆楚历史地理学名家石泉在《古代荆楚地理新探》一书中说:“在(钟祥——引者注)县城附近稍北,西南入汉水的较大河流敖水(又称直河)及其支流枝水(又称长寿河),则与《水经注·沔水篇》所记敖水及枝水基本相符。古今于此皆无分歧。”[9](P124)

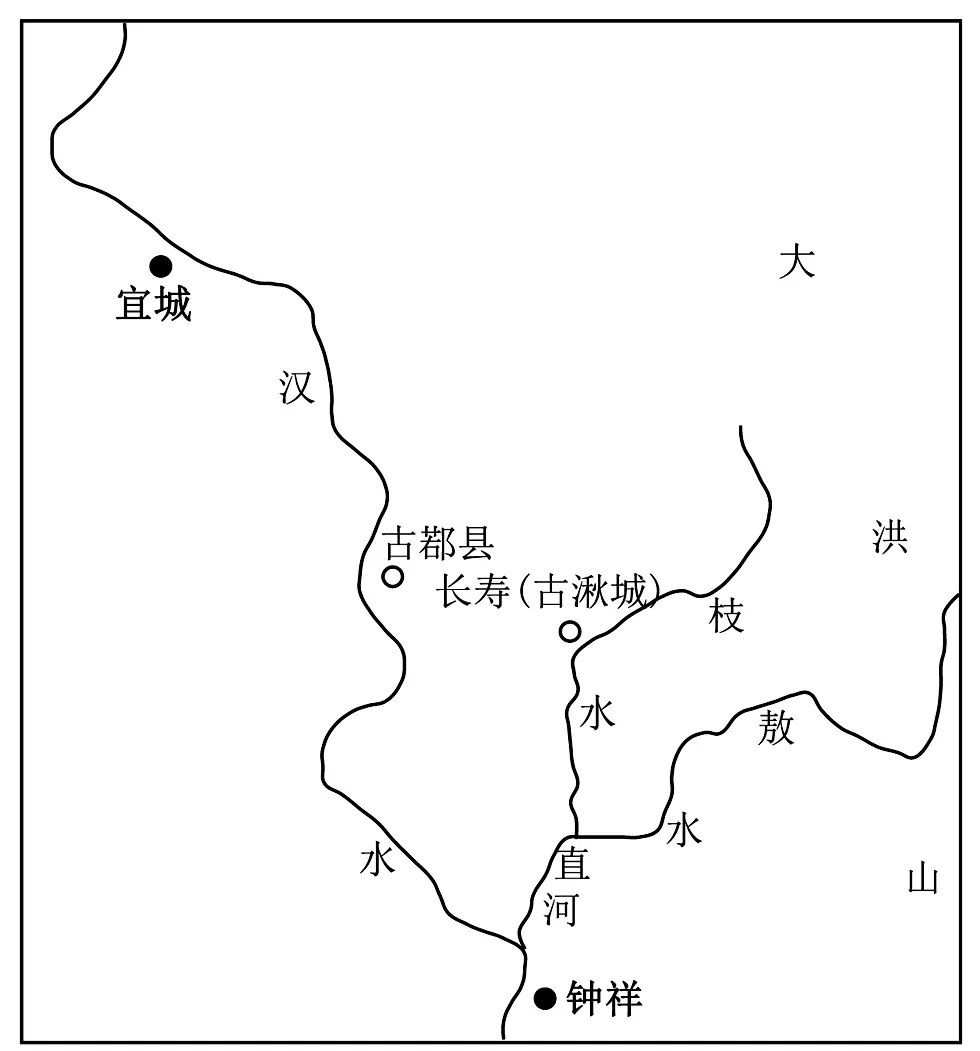

在确定了枝水与敖水的地理位置后,接下来探寻“湫城”的位置就不是一件困难的事了。结合《水经注·沔水》所记,枝水“西南迳狄(湫)城东南”,大致可以确定古湫城的地理位置应在今钟祥市长寿镇一带。张修桂在《〈水经注·沔水〉襄樊——武汉河段校注与复原(上篇)》一文中,根据谭其骧《中国历史地图集》将“湫城”定位“在今钟祥长寿店附近”[10](P81),这一结论是可信的。

在古代文献的记载中,关于“湫城”的定位,多是以钟祥、宜城作为参照点进行描述的。如《大清一统志》卷265记载:“湫城,在钟祥县北。”清顾栋高《春秋大事表》“襄阳府”条下云:宜城县“东南有湫城,为楚湫邑”[11](P683)。杨伯峻《春秋左传注》云:“湫音剿。《清一统志》谓湫在湖北省钟祥县北,《春秋大事表》谓在湖北省宜城县东南,其实一也。”今长寿镇正位于钟祥市以北、宜城市东南方向,这与古代文献中对湫城的定位也是完全吻合的,见图2。

图2 直河水系及古湫城地理位置示意图

在今钟祥市长寿镇及其周边发现的东周时期古城址和古遗址,极有可能与湫城有关。在钟祥市长寿镇有一处古城遗址,国家文物局编写的《中国历史文化名城词典》称该城址为“长寿城址”,并认定该城址为“东周时期旧城”。[12](P390)长寿城址位于长寿镇西北约500米处,呈不规则长方形,长700米,宽500米,城垣厚约6米,城门4个,环城河宽约4米,发现水井多处。现存土城长35米,宽10米,高1.5米。结合古湫城的地理位置来看,长寿城址应该就是东周时期的湫城城址,也就是清华简《楚居》所记的“湫郢”遗址。

在长寿镇南约4公里的刘畈村,曾发现东周时期的陶家巷遗址。陶家巷遗址略呈方形,面积不大,南北长170米,东西宽150米,面积2.55万平方米,高出平地80厘米。文化堆积层厚约1.8~2米之间,内含有陶器、石器等,陶器有鬲、罐、盆、瓮等残片,纹饰有绳纹、附加堆纹等,其器形特征、纹饰与东周时代的器形特征、纹饰相近似。[13](P775~776)陶家巷遗址距离长寿城址不远,这里应是与湫城相关联的一处东周时期楚人的建筑台基遗址。

何光岳在其所著《中华姓氏源流史》一书“湫氏”条下,将湫城定在“今流水乡周家坡”。[14](P510)“流水乡”今为湖北省襄阳市宜城市流水镇。流水镇位于宜城东南部,汉水东岸。周家坡位于流水镇以东约5公里处。此地不在直河水系范围内,与枝水、敖水相去甚远,与《水经注》所记“湫城”的历史地理环境不符。何光岳将周家坡与“湫城”联系起来,不知何据,不足信矣。

三、与“湫郢”有关的史实发微

湫郢在不同的历史时期发挥着不同的功用。春秋早期,湫郢是楚国北进中原的军事重镇;春秋中后期,湫郢是楚国贵族的封邑;战国中前期,湫郢成为楚王避居的行都。

春秋早期,湫郢是楚文王北拓中原的重要军事重镇。楚文王继位后,继承楚武王的事业,全力向北开拓。他继位的第二年,加快了北进中原的步伐,先后伐灭邓、申、吕等小国,使楚国的势力进入南阳盆地,打开了通向中原的门户。《左传·哀公十七年》记,楚文王“实县申、息,朝陈、蔡,封畛于汝”。楚文王一路挥师北上,灭申国、息国以为楚县,使陈国、蔡国俯首称臣,楚国的边境到达了淮河支系汝水流域。

清华简《系年》记载了楚文王向淮河干流及其支流汝、颖扩张的史实。《系年》第5章记:“文王以北启出方城,圾肆(封畛)于汝,改旅于陈。焉取顿以恐陈侯。”“顿”即顿国,是周朝在淮水中上游地区分封的“汉阳诸姬”之一。顿国都城城址位于今河南周口市商水县平店乡李岗村西,称为“北顿”。楚文王灭顿后,楚成王时又复顿。楚国恢复顿国时,在今项城市南顿镇东北为顿国新建了都城,称为“南顿”。《系年》记楚文王“取顿”之“顿”系“北顿”。楚文王攻灭顿国,说明此时楚国的势力已经到达淮河支系颖水流域。

为配合楚国势力不断北拓,楚文王不断将军事重心向北迁移。关于这一点,我们从《楚居》所记载的楚文王迁郢路线就可以看得非常清楚。《楚居》记:“至文王自疆郢徙居湫郢,湫郢徙居樊郢,樊郢徙居为郢,为郢徙居免郢,焉改名之曰福丘。”疆郢,即《左传·桓公十一年》所说的“君次于郊郢以御四邑”之“郊郢”。[15](P265)郊郢,史家均以为在钟祥郢州故城,即今湖北省钟祥市郢中镇,如顾祖禹《读史方舆纪要》卷77“安陆府”即谓府治钟祥在“春秋时为楚之郊郢”,又如杨伯峻《春秋左传注》云:“郊郢,当即今湖北省钟祥县郢州故城。”湫郢位于今钟祥长寿镇,在疆郢之北,南距疆郢30公里。樊郢,《楚居》整理者据《水经注·沔水》认为“在今湖北襄樊市樊城”。[16](P188)樊郢位于湫郢以北100多公里。由此可见,楚文王先居疆郢(今钟祥市郢中镇),后改迁湫郢(今钟祥市长寿镇),再北迁樊郢(今襄阳市樊城区),将楚国的军事重心向北推进了130多公里。楚文王一路向北,正是为了配合实施北拓中原的战略。

春秋中后期,湫郢成为楚国显贵宗族伍氏封邑。南宋邓名世《古今姓氏书辩证·十姥》云:“伍氏出自春秋时楚庄王嬖人伍参,以贤智升为大夫,生举,食邑于椒,谓之椒举。其子曰椒鸣、伍奢。椒鸣得父邑,而奢以连尹为太子建太傅。”(1)邓名世:《古今姓氏书辩证》卷二十四,钦定四库全书版。南宋郑樵《通志·氏族略》亦云:“伍氏以其祖伍参食邑于椒,故其后为椒氏。”[17](P134)伍氏出自芈姓,与楚王族同姓,自伍参始,伍氏四代相传为楚大夫。伍参辅佐楚庄王有功,受封于椒邑,其后以封邑为氏,为“椒氏”。伍参之子伍举,又称为“椒举”,如《国语·楚语上》曰:“椒举娶于申公子牟。”韦昭注曰:“椒举,楚大夫,伍参之子、伍奢之父伍举也。”因“椒”与“湫”二字古通,椒氏之“椒”又写作“湫”。如《左传·襄公二十六年》曰:“声子使椒鸣逆之”,“椒鸣”在《国语·楚语》中写作“湫鸣”。有学者据此认为,伍参的封地椒邑,正是《左传》所记楚文王病卒之地“湫”[18](P211),不为无据。

春秋早期之“湫郢”,在春秋中期成为伍氏封地“湫邑”。湫邑作为伍氏家族的食邑,经伍参、椒举(即伍举)、椒鸣三代世袭后,至楚昭王时被收回,再度成为楚王的“湫郢”。楚平王时,伍举之子伍奢因遭费无极陷害被杀。公元前506年,伍奢之子伍子胥为报杀父之仇,引吴师入郢,占领楚郢都长达10个月之久。受这一事件的影响,伍氏家族在湫邑的封地理应被楚王收回。吴师入郢之后,伍氏宗族再无显贵之人,即可说明这一问题。

春秋晚期至战国前期,湫郢又成为楚王避居的别都。周代天子、诸侯在国都之外另建有别都。《史记·楚世家》云:“于是王(指楚灵王)乘舟将欲入鄢。”集解引服虔曰:“鄢,楚别都也。”又,《国语·楚语上》云“灵王城陈、蔡、不羹”,韦昭注:“三国,楚别都也。”可见,春秋时期,楚国不仅有别都之制,而且还有多处别都。别都有多种类型,有的是离宫型别都,有的是行都型别都。[19](P36)离宫型别都在国都之外修建有城池、宫殿、园林,作为君王游猎、享乐之所;行都型别都是君王的临时驻地,或者是国都发生祸乱时君王的避居之地。战国时期,湫郢是楚王躲避祸乱的移居之地,属于“行都型别都”。据《楚居》记载,战国时期楚惠王和楚悼王都曾因宫廷内乱而避居湫郢。

楚惠王避居湫郢,乃因“白公起祸”。《楚居》记载:“白公起祸,焉徙袭湫郢,改为之焉曰‘肥遗’。”“白公起祸”是楚国发生的宫廷内乱事件,后世也称为“白公之乱”。公元前479年,楚平王之孙白公胜借向楚惠王敬献战利品之名,乘机发动叛乱,带兵攻入郢都,劫持楚惠王。白公胜后被前来勤王的叶公子高攻败,楚惠王获救。可能是因为在此次事件中受到惊吓,再加之楚郢都有内患需要时间清除,楚惠王前往湫郢,以湫郢作为临时避居之地。

楚惠王避居湫郢期间,将湫郢改名为“肥遗”。“肥遗”作为地名也出现在河南葛陵新蔡出土楚简中,写作“肥遗郢”:“王自肥遗郢徙于鄩郢之岁。”楚惠王为何要将“湫郢”改名为“肥遗”,文献中并无相关记载,但也并非无迹可寻。“肥遗”见于《山海经·西山经》:“(英山)有鸟焉,其状如鹑,黄身而赤喙,其名曰肥遗,食之已疠,可以杀虫。”有学者认为,这种“状如鹑”“黄身”“赤喙”的鸟并非是一种神秘的鸟类,其实就是在长江中游和长江以南地区常见的一种名叫“竹鸡”的鸟。[20](P269)竹鸡肉可入药,用于治疗多种疾病。明代李时珍《本草纲目》第四十八卷“禽部”记载,竹鸡肉主治“野鸡病、杀虫,煮炙食之”[21](P1395)。又,明代吴禄辑《食品集》云:竹鸡“味甘平,无毒。主野鸡病,杀虫。煮炙食之”[22](P59)。从先秦时期楚人所著《山海经》至明代中医著作都一致认为,煮炙竹鸡肉,食之可以“杀虫”。文献中关于竹鸡可以煮食用以杀虫的记载,很容易让人联想到楚惠王曾因吞食水蛭(俗称“蚂蟥”)而致病的历史故事。汉代贾谊《新书·春秋》、刘向《新序·杂事》、王充《论衡·福虚》上都记载有楚惠王吞蛭的故事。《论衡·福虚》记云:“楚惠王食寒菹而得蛭,因遂吞之,腹有疾而不能食。……是夕也,惠王之后而蛭出,及久患心腹之积皆愈。”他书所记大致一致,大意是说:楚惠王进餐时,在腌渍蔬菜中发现了一条水蛭。他面临着两难的选择:如果依法追究责任,负责君王饮食的庖厨和负责监食的人都要定罪受罚;如果不追究责任的话,又会损害国法的威严。楚惠王出于仁德之心,将这条水蛭吞下肚去,引发了腹疼。当晚,惠王出恭时,水蛭随之排出体外,腹疼好了,甚至久治不愈的腹疾也好了。惠王生吞水蛭引发腹疼后,在大臣的追问下,他说出了实情。在得知病因后,宫廷御医一定会采取措施对症医治。虽然文献中并没有记载御医为惠王医治的过程,无从知晓御医给惠王吃了什么药,但以当时人们所具有的肥遗(竹鸡)“可以杀虫”的医学常识,可以推想御医的首选治疗方案应该是将煮熟的肥遗(竹鸡)让楚惠王吃下,以达到“杀虫(水蛭)”的目的。楚惠王在病癒后,将“杀虫(水蛭)”的主因归之于肥遗(竹鸡),也是顺理成章的事。据以上分析,楚惠王很可能是在生吞水蛭后,因食肥遗(竹鸡)而治好了腹疾,为纪念此事,他遂将“湫郢”改名为“肥遗”。

楚悼王在位时,也曾因“中谢起祸”而避居肥遗(湫郢)。《楚居》云:“至悼哲王犹居朋郢。中谢起祸,焉徙袭肥遗。”有学者将“中谢起祸”与楚悼王死后楚国旧贵族射杀吴起一事联系起来,这一说法是有问题的。从《楚居》的行文来看,“中谢起祸”后,“徙袭肥遗”的行为主体是悼哲王(即楚悼王)。楚国贵戚大臣因吴起变法而心生怨恨,射而杀之,这是发生在楚悼王死亡之后的事。《韩非子·和氏》云:“悼王行之期年而薨矣,吴起枝解于楚。”楚悼王既已死亡,就不可能“徙袭肥遗”了。因此,“中谢起祸”与吴起因变法被杀一事无关,应该是发生在楚悼王时期的另一起宫廷政变事件。这一事件并不见于传世文献记载。

“中谢”,在传世文献中也写作“中射”,是楚国宫廷内官名,属于楚王的侍御近臣之类的官职。《史记·张仪列传》记有中射对楚王之语,唐代司马贞《史记索隐》注云:“盖谓侍御之官。”中谢之官因是楚王近臣,其言行对楚王影响颇大,甚至影响到楚国的朝政。《吕氏春秋·去宥》中就有中谢之官离间楚王与贤臣关系的记载:“荆威王学书于沈尹华,昭厘恶之。威王好制。有中谢为昭厘谓威王曰:‘国人皆曰:王乃沈尹华之弟子也。’王不说,因疏沈尹华。”在中谢之官离间之后,楚威王疏远了贤臣沈尹华。中谢之官“一言而令威王不闻先王之术,文学之士不得进,令昭厘得行其私”[23](P244),因此而被斥为“细人”。《韩非子·说林上》还记有中谢之官(原文记作“中射之士”)抢夺方士献给楚王的不死之药的故事,中谢之官居然在抢夺楚王的不死之药后,又能通过一番辩词成功说服楚王免其死罪。这些都说明,中谢之官在楚国宫廷中是一个比较特殊的群体,他们不仅能左右楚王的意志,还敢在宫廷中肆意妄为。《楚居》所记“中谢起祸”一事,应该是发生在楚悼王在位时期发生的一起中谢之官祸患宫廷的事件,但因史载缺失,今天已无从考证该事件的原委经过。楚悼王在“中谢起祸”事件发生后,与楚惠王在经历了“白公起祸”事件之后一样,前往肥遗(湫郢),在此避居过一段时间。

综上所述,清华简《楚居》所记“湫郢”即今湖北省钟祥市长寿镇长寿古城遗址。湫郢在春秋早期曾是楚文王北进中原的军事重镇;春秋中期成为楚国显贵宗族伍氏的封地,称为“湫邑”,也记作“椒邑”;春秋晚期至战国前期,湫郢成为楚王避居的行都,楚惠王在此避居期间“吞蛭”患疾,因食“肥遗”(竹鸡)而治癒,遂将“湫郢”改名为“肥遗”。