创设数学学习的“广阔背景”

2023-05-26顾春芹

顾春芹

[摘 要]核心素养导向的教学改革,需要将学生置于广阔的学习背景之中。数学来源于生活,从学生熟悉的生活背景出发,在学生创造的图画作品中,引领学生走进数学的世界,经历观察、发现、寻找模型的过程,并在运用模型的过程中进行跨学科融合,增强学生学习数学的兴趣,拓宽学生思维的广度与深度。

[关键词]一一间隔排列;模型建构;跨学科融合;核心素养

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2023)08-0021-04

中国教育学会学术委员柳夕浪先生在《课程改革的核心素养导向意味着什么》一文中提出,世界更像一个语境、一个舞台、一个背景,核心素养与特定的语境、舞台、背景相关联,是个人与具体语境、舞台、背景互动的结晶。也就是说,柳夕浪先生将核心素养界定为“个体在特定的情境下能成功地满足情境的复杂要求与挑战,并能顺利地执行生活任务的内在先决条件”。从这个角度来思考数学教学,也就是要努力丰富数学学习的背景,背景越广阔,学习就越开放,越有挑战性,越能培养学生的能力和素养。

三年级的“一一间隔排列”属于探索规律的教學内容。生活中的间隔排列现象非常多,但生活是纷繁复杂的,从生活的世界走到数学的世界就需要进行概括和提炼,进而建构模型。数学模型具有很强的包容性和扩展性,不仅能在学科内部扩展,还能向其他学科扩展,向更高层次进行建构。

基于此,勾连生活与数学,提升学生主动探究的积极性;引导学生观察与思考,探究研究对象所表达的事物之间的关系,引导学生建构数学模型;跨学科融合,帮助学生感悟数学模型的力量,均是本节课教学的重点。

一、展示作品,交流排列现象

(课前安排学生画一画“生活中有趣的排列”)

师:数学来源于生活。课前布置的“画一画生活中有趣的排列”,都画好了吗?你画的是什么,是怎么排列的?

生1:我的衣服、帽子上有些图案排列挺有趣的,几个花纹不断重复。

生2:有些烤串是一块排骨、一块年糕、一块排骨、一块年糕……这样串起来的。

生3:我和妈妈逛超市,发现货架上的物品都是一类一类摆放在一起的。

生4:我们的手指排得也很有趣,中指最长,大拇指最短。

生5:我们小区的路灯和树排得很整齐,两盏路灯中间都种着树。

师:看来你们都有一双善于发现的眼睛,能从生活中找到这么多有趣的排列现象。正是这些排列现象让我们的世界变得有序、整齐、多彩而又美丽。

【思考】生活是数学的源泉,也是数学学习的舞台。对于寻找生活中有趣的排列现象并画出来的活动,有的学生找到了大自然中的排列现象,有的学生在艺术作品中找到了排列现象……学生画的过程既是一次思考凝练,也是一种创新融合,他们对生活中纷繁复杂的现象进行选择、描摹,并用语言表达出来。这些学生自己寻找和创作的素材成了本节课的研究素材,为本节课的深度探索营造了良好的氛围。

二、归类比较,建立间隔模型

师(出示图1):我们仔细观察这些作品,它们有没有共同点?

生1:作品①是灯、树、灯、树……作品②是肉、年糕、肉、年糕……

师:这些作品中的图案的排列都是有规律的,对于作品①,如果继续往下画,会是什么?

生2:灯。我发现它们都是一个间隔着一个排的。

师:像这样,两种物体一个隔一个排列,叫作一一间隔排列。再看看你们找到的排列中,有这样一一间隔排列的吗?

(学生在交流的过程中默认了一一间隔排列就是一个间隔着一个,但有少数作品引发了争议)

师(出示图2):这两个作品中的图案是不是一一间隔排列呢?

生3:我觉得作品②中的图案不是一一间隔排列,这里只有手指,看不到一个间隔着一个。

生4(画手的学生):我是这样想的,手指、空隙、手指、空隙……

师:太厉害了,空隙也可以当作一种事物,所以,作品②中的图案可以看作一一间隔排列。那作品①呢?

生5:我觉得作品①不是,一一间隔排列应该是一个间隔着一个。

师:有不一样的想法吗?

生6:如果把两棵树看作一个整体(将两棵树圈起来),这样也是一个间隔着一个,我觉得也算是一一间隔排列。

师:是啊,这样一组间隔着一组,也是间隔排列,只不过这种间隔排列稍微复杂一点。今天咱们先从一个物体间隔着一个物体的简单情况开始研究。

【思考】引导学生观察、比较、分析自己的作品,学生能从多样化的素材中提取共同因素,初步感知一一间隔排列的特征,并丰富和拓展一一间隔排列中“一”的意义:可以是一个间隔着一个,也可以是一组间隔着一组。基于意义的理解,学生初步构建了“一一间隔排列”的结构模型。

三、深入研究,寻找数量关系

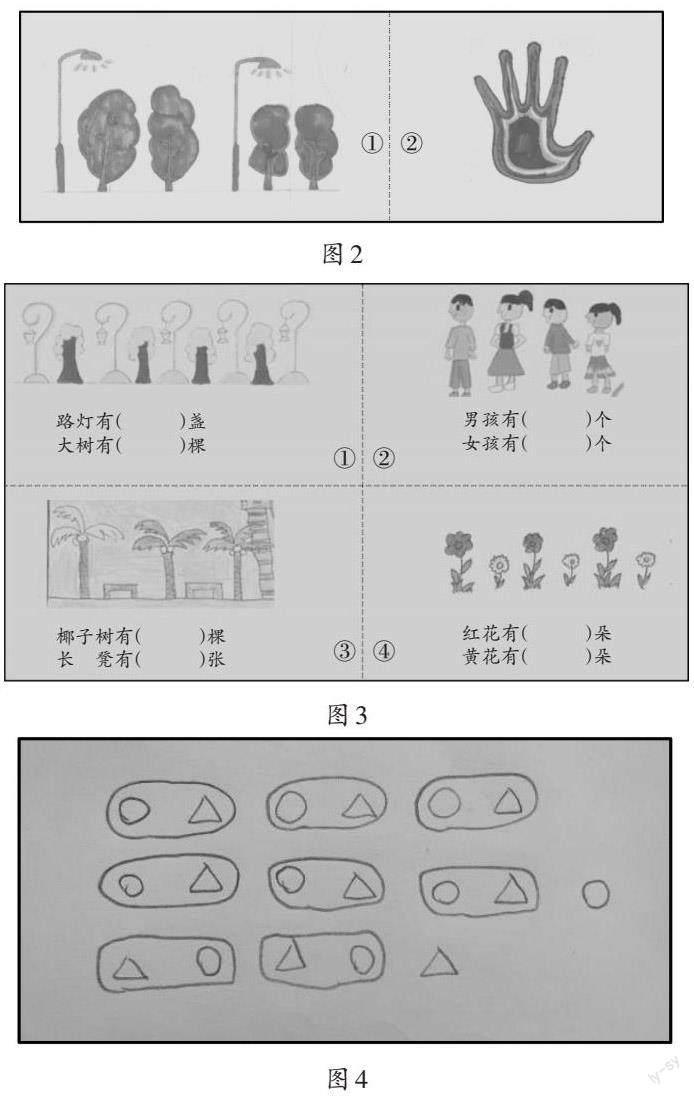

师(出示图3):数学是研究数量关系和空间形式的学科,那一一间隔排列的物体中藏着怎样的数量关系呢?请仔细观察这几个作品,看一看、数一数,你有什么发现?

生1:作品②和作品④中的两种物体数量一样,男孩有2个,女孩也有2个;红花有3朵,黄花也是3朵。

师:数学真奇妙,关系最重要!你不仅看出了它们各自的数量,还发现了它们是相等关系,给你点个赞!

生2:在作品①中,路灯有5盏,大树有4棵。在作品③中,椰子树有3棵,长凳有2张。它们的数量都相差1。

师:真厉害!你能关注到它们的关系。都是一一间隔排列,什么情况下两种物体数量相等,什么情况下两种物体数量相差1呢?

生3:如果一个搭配一个,正好搭配完,两种物体数量就相等。

生4:我们发现排列的两端的物体相同时,两种物体的数量相差1;排列的两端的物体不同时,两种物体的数量就一样多。

师:真了不起!学习数学不仅要会观察,还要会思考和会表达。你们还有其他不同的研究方式吗?

生5(出示图4):我想用○和△来代替物体。一一间隔排列,可以把一个○和一个△看作一组,当这一组是完整的时候,它们的数量就相等;当这一组不完整的时候,数量就相差1,而且哪个排在前面哪个就多1。

师:这个解释蛮有意思的。最后一组是完整的,其实也就是刚才说的一个搭配一个,正好搭配完。当最后一组不完整的时候,其实也就是刚才说的排列的两端的物体相同。

师:生5用图形代替了物体,还用一一对应的方法找到了今天我们所研究的一一间隔排列中的小秘密,同时也是对刚才两位同学得出结论的一个验证。真是高手中的高手!

【思考】从单一研究每个作品中两个事物的数量,到研究每个作品中事物间的数量关系,再主动从单个图形的观察到组图的比较,学生形成合理推测,并用自己的方式验证推理,发现一一间隔排列的规律。在不断经历“再发现”的过程中,学生的思维在漫溯。

四、跨学科融合,感受数学力量

师:一一间隔排列是一种特殊又常见的排列形式,不仅能运用在数学中,也能运用在其他学科里呢。(出示图5-1和图5-2,让学生分别描述其中的一一间隔排列现象)

【思考】本环节着重让学生寻找艺术作品中的一一间隔排列。跨学科的融合,不仅丰富了学生对一一间隔的体验,更加深了学生对一一间隔数学本质的理解,学生从中能感受到数学的强大力量。

五、总结交流,升华学习体验

师:今天我们欣赏了很多有趣的排列现象,并着重研究了一一间隔排列,你有什么收获?

生1:我知道了一一间隔排列可以是一个间隔着一个排列,也可以是一组间隔着一组排列。

生2:我知道了一一间隔排列的两种物体间的数量关系,可能会同样多,也可能相差1。

生3:我知道了数学从生活中来,生活中处处有数学。

生4:我們研究数学问题的时候可以从简单到复杂。

师:是啊,生活中处处有数学,只要我们善于观察、善于思考,就能学会用数学的眼光看世界,就能发现更多的数学秘密。

【总析】

苏联教育家苏霍姆林斯基认为,学习要在一种多方面的丰富的精神生活的广阔背景下进行,使知识在多种多样的智力活动中不断充实。《义务教育数学课程标准(2022年版)》在“总目标”中也进一步明确,要使学生“体会数学知识之间、数学与其他学科之间、数学与生活之间的联系,在探索真实情境所蕴含的关系中,发现问题和提出问题,运用数学和其他学科的知识与方法分析问题和解决问题”。本课教学在以下三个方面着力体现了上述理念。

第一,将数学学习置于丰富多样的“生活背景”。

学习数学,首先要明白数学是怎么回事。有学者指出,数学来源于生活,来源于现实世界,把现实世界的问题转变成能够运用已有的数学规则解决的数学内部的问题,然后再通过求解数学问题来解决现实世界的问题。本节课的教学,无论是课前的绘画活动,还是课中的规律探究,都充分依托学生熟悉的生活素材,不仅引导学生学会用数学的眼光观察世界,更注重引导学生学会如何在提取核心要点、剔出非本质要素的过程中逐步从生活的世界走进数学的世界。广阔的生活背景,让数学变得可感、亲近而又充满张力。

第二,将数学学习置于精巧灵动的“智力背景”。

后现代课程论专家多尔认为,学习是意义创造过程之中的探险。数学的探险更多的是智力挑战。本节课课前的“寻找”不是一次单纯的找,也不是直接把现实的生活带进课堂,而是让学生观察生活(涉及人际交往、观察地点、观察物体的选择等)、进行筛选(涉及判断、取舍)、绘画(涉及如何将生活进行抽象表达)。在这个过程中学生需要不断思考、创造、表达。课中从“一个间隔一个”的现象深入到现象背后的数量关系,再到关系背后的道理解析,环环相扣,拾级而上。这样的教学,不仅使学生意识到数学知识之间是有联系的,还让学生真切感受到同类知识间的前后一致性。在观察、类比、推理的过程中,学生的思维体验丰富了,思维品质也提升了。

第三,将数学学习置于互联融通的“学科背景”。

研究表明,情境兴趣(对学习环境的特定特征进行回应时而自发产生的心理状态)可以很好地预测学生的参与度、积极态度与兴趣。而跨学科融合这一手段,能充分调动学生的学习兴趣,增进学生对知识的理解,并提升学生的综合能力。课前,学生通过图画展示与排列有关的生活素材,这是学生对生活的观察与提炼的过程,更是学生用符号、图画等表达生活和表达数学的过程;课中,学生通过欣赏美术作品和歌曲,感受其他学科中隐藏的一一间隔排列现象,充分理解一一间隔排列模型。

跨学科的融合带来了惊喜,“原来数学真的无处不在”是一种美妙的体验,学生的学习兴趣大大提升;跨学科融合带来了思考,学生在不同之中寻找相同点,加深对模型本质的探索与理解,学生的思维能够走向更深处;跨学科融合带来了创造,学生在这个过程中不仅丰富了对一一间隔排列的体验,还萌生了很多创作的欲望,不少学生表示要用今天所学的知识去创造更美好的图案,寻找更多的数学秘密。这显然是我们教育工作者最想看到的课堂!

【本文系江苏省教育科学“十四五”规划课题“基于整体建构的小学数学建模教学研究”(课题批准号:C-b/2021/02/79)的阶段性研究成果。】

(责编 金 铃)