幼儿园班本课程建设之三问

2023-05-16甘肃省玉门市第一幼儿园田会玲

甘肃省玉门市第一幼儿园 田会玲

班本课程是指以班级为单位、以促进幼儿的发展为出发点和最终目标,围绕本班幼儿的兴趣和问题,充分利用幼儿园及家长资源,以师幼互动为主体,共同构建主题内容的课程。班本课程内容贴近本班幼儿的已有经验与发展需要,课程设计与实施充分聚焦本班幼儿的兴趣点和发展点,既给予了教师更多的课程自主选择权,也更好地满足了幼儿的个性化发展。随着学前教育改革的纵深推进,各地的幼儿园班本课程建设如火如荼。然而,在班本课程建设中,如何实现从模仿到独创的转变?如何追随幼儿的视角和脚步挖掘主题价值?如何做到追随与引导并重,从而实现师幼的双向奔赴和成长?我们需要我们从多个角度进行全方位的思考和实践。

课程来源之问——从哪里来

班本课程建设的首要问题就是要确定主题来源,我们可以从陈鹤琴先生的“儿童在哪里?学习在哪里?课程在哪里?”三个维度着手。在主题确定之前,教师要基于幼儿的发展特点和已有经验科学地筛选,分析课程的适宜性,判断课程的价值点,追问课程建设的可持续性,摒弃简单的“拿来主义”,避免成为课程建设的“网络搬运工”。

1.围绕幼儿生活经验

要渗透“生活即教育”的理念,就必须立足于幼儿的生活经验,切实满足幼儿的现实发展需求,激发幼儿主动参与的兴趣,聚焦幼儿的最近发展区。教师在选择班本课程主题时,一定要从幼儿最近的讨论话题、行为举止等日常生活中获得灵感,例如,叶子、水果、泥巴、鞋子这些幼儿最熟悉的事物就是很好的主题来源。我们的家乡玉门是个多风的地方,尤其到了春天,幼儿每天都会经历与风的邂逅。早晨来园后,幼儿总会围在一起讨论关于与风的话题。乐乐说:“今天的风太大了,我的帽子都被吹跑了。”琪琪说:“我看见风把柳树都吹绿了。”悦悦:“我家蔬菜大棚的塑料膜都被大风卷起来了”……于是班本课程“‘风’狂探秘”应运而生。教师要切实用班级幼儿的视角审视主题,切不可脱离幼儿的生活实际,片面追求“高大上”的教育内容。

2.紧扣幼儿兴趣发现

兴趣是幼儿最好的老师,也是幼儿一切活动的内驱力。在日常生活中,教师一定要做有心人,在追随幼儿兴趣的基础上,善于用眼发现幼儿在活动中的表现,用耳聆听他们与众不同的发现、讨论,也许是偶然发现的一只小蚂蚁,又或是一把摇动的扇子、一片飘落的树叶……这些都是幼儿感兴趣的内容。一次散步时,孩子们捡到了几片树叶。明明大声说:“秋天树叶都会变黄,还会飘落。”凯凯说:“不对,松树一年四季都是绿色的,不会落叶。”“有的树叶像蝴蝶、有的树叶像手掌……”他们围绕眼前的树叶不停地争论、想象。追随幼儿的发现,我适时抛出问题:“树叶有哪些不同?”“树叶有什么作用?”我引导和鼓励幼儿自主发现,有趣的班本课程“树叶的秘密”自然而然地诞生了——教师只有抓住了幼儿的兴趣点,所开发的班本课程才能更好地发掘幼儿的潜能,进而促进幼儿自主化、个性化的发展。

3.开发利用本土资源

《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)指出:“教师要为幼儿提供感受和体验家乡文化的机会,从而培养幼儿对社会的认同感,加深幼儿对本土文化尊重和热爱的情感,为传承优秀的民族文化传统奠定基础。”

在班本课程建设中,教师善于挖掘、整合本地的红色文化、“铁人精神”、石油资源等——我们借助“中国石油工业的摇篮”“铁人王进喜的故乡”这两张名片,在幼儿中开展了以“我是玉门石油娃”为主题的班本课程。通过社会实践活动带领幼儿走进王进喜的故居,聆听王进喜的人生故事,感受“铁人精神”,同时不断丰富主题内容——例如科学活动“石油一家子”、健康活动“石油娃娃运油忙”、艺术活动“我给铁人鲜束花”等。此外,我们还合理开发、积极利用本土资源所具有的生活化、具体化、实践性、可操作性和亲历性等特点,巧妙地把本土文化资源、自然资源等融入班本课程建设之中,也把爱家乡的情感根植于幼儿幼小的心间,达到了“润物无声”的教育效果。

课程推进之问——到哪里去

班本课程的实施不是一蹴而就的,而是从确定主题方向和活动内容的静态状态逐步转化为课程实施的动态渐进过程,需要教师对主题推进的路径、课程内容的设计、家园活动的实施,以及一日生活的衔接等方面作出科学、合理的调控,从而确保课程建设有序推进,这就需要教师多花心思、巧做文章,同时特别注意以下问题:

1.处理好预设与生成的关系

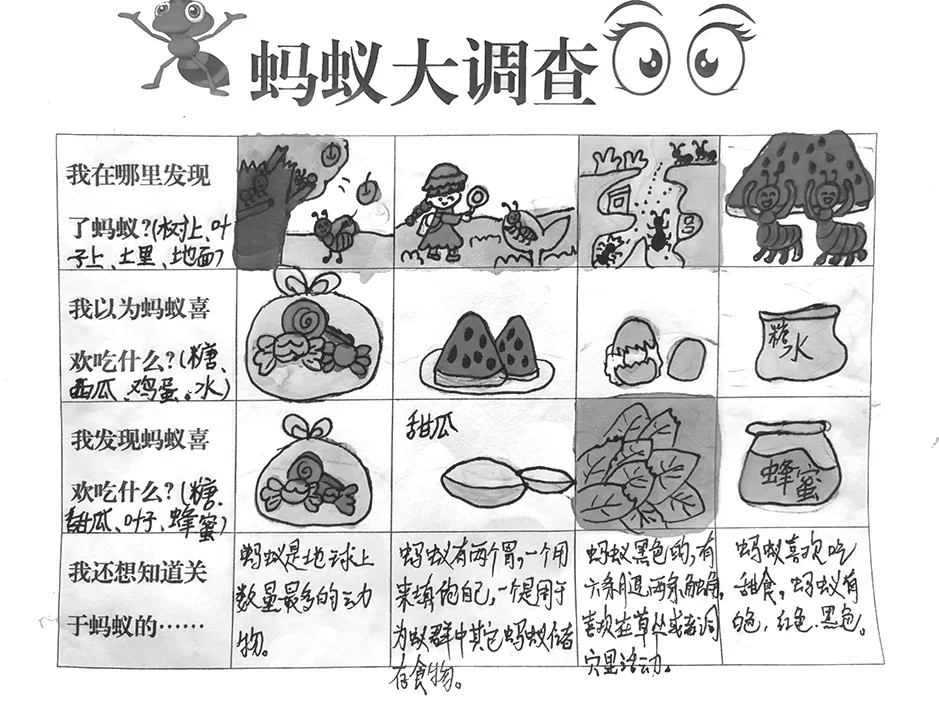

班本课程建设的主题来源不是教师的“一言堂”,课程内容的实施也不是按照既定的“路线图”一成不变。教师要从传统课堂的指挥者转变为幼儿学习的咨询者、推动者,构建多维有效的教育实施策略,及时将生成性课程补充到班本课程建设体系中,依据主题活动进程不断调节课程内容与幼儿现实经验、兴趣特点等方面的契合度,使课程建设更加贴近幼儿、更有利于幼儿的可持续发展。例如,在“有趣的蚂蚁王国”主题活动实施的过程中,幼儿发现西瓜皮上爬满了蚂蚁,便七嘴八舌地争论“蚂蚁喜欢吃西瓜还是虫子”。教师及时抓住这一契机,引入了绘本故事《蚂蚁和西瓜》,幼儿自发地提出要通过实验的方式,验证蚂蚁到底喜欢吃什么,于是有关“蚂蚁美食大调查”的活动随机生成,在师幼的双向推进下,班本课程受到了幼儿的热烈追捧。

2.处理好资源整合与领域内容的取舍

没有一套既定的教材是为所有教师或幼儿量身定做的,这需要教师主动建构和开发课程,使其更加贴近幼儿的实际发展需要。《3~6岁儿童学习与发展指南》指出:“儿童的发展是一个整体,要注重领域之间、目标之间的相互渗透和整合,促进幼儿身心全面协调发展。”在确定班本课程内容时,教师要在整合多方资源的前提下,兼顾健康、语言、社会、科学、艺术五大领域的内容,同时确保各领域内容有机衔接。例如,在班本课程“小鸡‘蛋’生”中,幼儿通过科学活动“小鸡一家”了解鸡的生活习性;在艺术活动“小小蛋儿把门开”中愉快地进行“小鸡出壳”的音乐表演活动;在语言活动“母鸡萝丝去散步”中感受诙谐、幽默的故事情境;在健康活动“老鹰捉小鸡”中锻炼躲闪能力,体验合作进行游戏的快乐……这些活动渗透了五大领域的内容,活动的开展都遵循了由浅入深、循序渐进的原则,避免了五大领域的简单拼凑或内容上的单一堆砌。

3.挖掘家长资源,引领家园协同推进

家长是幼儿园重要的合作伙伴,家长在班本课程建设中的作用至关重要。在课程建设中,家长既是幼儿园课程实施的推动者,也是课程建设的参与者。例如,在班本课程“你好,土豆”的实施过程中,家长协助教师带来了各种各样的土豆,并带领幼儿在菜园开展“种植土豆”的实践活动。在收获的季节家长和幼儿一起把土豆变成了各种美食——家长参与教学资料的收集、实践活动的组织、课程话题的延伸、情感信息的支持等环节,协同教师促使班本课程建设向更好的方向发展。

4.促使主题教学与区域活动相得益彰

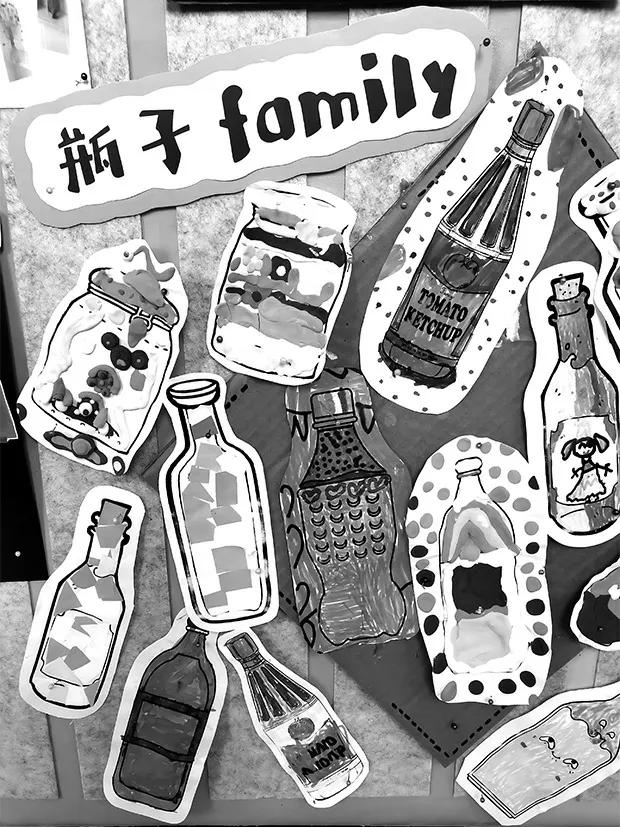

在班本课程建设中,区域活动对主题教学的推动作用是显而易见的,幼儿在宽松、自主的区域活动中探究的深度远比预想的要多、要远。教师要充分利用集体教学活动和区域活动的不同优势,通过集体教学活动引发兴趣,加深投放区域材料的探索方式,让课程建设始终伴随幼儿的一日生活。例如,在“玩转瓶子”的课程实践中,在集体教学活动“瓶子大揭秘”“瓶子的旅行”之后,教师将各种瓶子随机投放到不同区域中——在科学区,幼儿分别在瓶子里装上沙子、大米、豆子等不同材料,通过探索发现瓶子内装的材料不同,发出的声音和大小也不同;在健康活动区,幼儿或用瓶子打保龄球,或用瓶子装满水进行挑水、举重等体能锻炼;在美工区,幼儿用颜料、毛线、彩泥等材料装饰瓶子,期待瓶子的华丽大变身。在丰富的区域活动中、在多样的瓶子世界中,幼儿尽情地与瓶子互动、游戏,弥补了集体教学活动整齐划一的不足。随着班本主题活动的推进,教师通过开展丰富有趣的区域活动进一步拓展深化主题内容,满足幼儿多方面、个性化的兴趣需求,使集体教学活动和区域活动互为补充又相互促进。

5.注重班本课程建设与主题环境创设的隐性互动

环境是幼儿园课程中重要的教育资源,发挥着无形又有效的作用。在班本课程建设中,教师要站在“心中有幼儿、眼里有幼儿、行动里有幼儿”的角度,创设与课程主题一脉相承的主题环境,让环境成为“不说话的老师”。例如,在主题活动“树叶的秘密”推进中,教师和幼儿一起开展“叶子秘密知多少”的问卷调查、一起动手制作树叶标签和树叶贴画、一起开展树叶拓印等,同时将问卷表、叶贴画、活动照片等及时布置到主题墙上,不断充实和完善主题环境。幼儿在参观、制作的过程中相互学习、讨论,在与主题环境的互动中进一步丰富了对“奇形妙叶”的认知,进而引发了更多关于树叶的话题。科学有效地创设主题环境,既可以丰富和再现课程内容,又可以吸引幼儿自主、愉悦地与环境对话,将班本课程建设引向深入。

课程评价之问——如何评价得失

评价是班本课程建设中必不可少的环节,教师要在客观、公正和标准化的基础上充分发挥课程评价的诊断功能。通过评价,教师一方面可以全面、准确地掌握幼儿参与班本课程建设过程中的能力发展、个性需求等,另一方面可以及时总结班本课程建设中的成功经验,发现和弥补其中的不足,为进一步培育、优化、升级班本课程建设指明方向、奠定基础。

1.对幼儿的评价要全面

在班本课程建设中,教师借助集体教学、区域游戏、社会实践等多种教学形式,引导幼儿主动参与、积极体验、深入思考、大胆实践,以激发幼儿的活动兴趣,发挥幼儿的主观能动性,促使其在观察、表达、思维等方面获得更好的发展。但在具体活动中,教师要用发展、全面的眼光来评价幼儿,避免以偏概全。例如,在“风在哪里”的探究活动中,男孩显得思维很活跃,很快就在动手、动脑中找到了风的影子;而在“制作风车”的美工活动中,女孩就展示出了心灵手巧的一面,灵巧的小风车引得男孩们羡慕不已。可见,如果教师只用某项单一的评价指标对幼儿展开评价,很容易挫伤幼儿的积极性和自信心。因此,教师应该转变教育观念,优化教育行为,丰富自身对课程建设的再认识,让课程建设在师幼的双向互动中更趋完美。

2.对课程内容及实施的评价要准确

在对班本课程的评价过程中,教师首要考量的是课程的适宜性,也就是在预设活动中要关注本班幼儿的兴趣需求,体现课程的价值所在;要关注幼儿的现有水平和发展特点,体现课程的实效性;关注幼儿园的环境资源,体现课程的可操作性;关注幼儿在观察、动手、思维等方面的能力水平,体现课程的推进性。例如,在中班主题活动“牙有千千问”中,教师如果只是简单地照搬、模仿现有的教案,而不对幼儿和课程进行深入思考,加之幼儿没有换牙的体验,就会与“换牙我不怕”这样的课程内容融为一体,活动的实施效果便会大打折扣。另外,教师要对课程实施的层次性、全面性、科学性做出全面准确的评价,力求在“评价反思—修正提升—完善推广”的基础上,使其成为幼儿园班本课程建设的范本。

3.对教师的评价要客观

在班本课程建设中,教师和幼儿同样是参与者、学习者、受益者。师幼双方潜心钻研、科学施教,充分发挥自身的教育智慧,用心追随幼儿的发现,用情捕捉教育灵感,相继开发建设了“‘纸’因有你”“‘泥’好呀”“一园蔬菜成了精”等符合不同年龄段幼儿的班本课程,既为园本课程体系建设补充了鲜活的内容,又促进了自身课程建构能力、观察能力、反思能力的提升。与此同时,我们也要看到班本课程建设中存在教师首创精神不足、教学反思缺乏深度、课程建设科研意识薄弱、家园配合默契度不高等诸多问题,这就需要通过对教师的客观评价,引发教师以更加科学、严谨的教育教学态度进行班本课程的开发与实施。

随着班本课程建设的不断推进,越发凸显了幼儿兴趣是基础、教师预设是推手、家长参与是催化剂,三者缺一不可的关系。在此基础上,教师更要就课程的均衡性、材料的科学性、评价的多元化进行不断探索和实践,同时借助班本课程建设这一载体,真正实现教师从单一的课程实践者向课程推进者的转变,幼儿从被动的活动参与者向课程活动的主宰者转型,实现真正意义上的师幼双向成长。