“有限”到“无界”:山东地区汉代画像石边框形式与叙事空间

2023-05-10吴若明

吴若明

一 、汉画像石图像研究绪论

汉代画像石从中国东部山东向西经河南、陕西,至西南四川等人口密集多地跨区域的分布,展示了汉代生活、艺术和丧葬文化。近年海内外学者对汉画像石的研究以地域性研究为主,着重技法、风格,对汉画像石图像的主题、形式及社会意义从多方面展开研究,既有汉画像石本体的刻绘技法、艺术特征、表现主题的研究,还有对其内在意义的图像志分析。汉画像石图像研究通常包括地方图录、案例研究及主题图像研究、跨区域综合比较及拓展研究等。

1、地域及地方图录编绘

随着各地考古的相继发现,对于汉画像的研究以地方性资料汇整及研究著作陆续问世。如《山东汉画像石》将山东地区频繁出现的汉画主题综合讨论,从农耕社会的辛勤劳作,到浩浩荡荡的车骑出行、宏大的乐舞百戏、教育世人的明君贤相圣贤、忠义刺客、孝子列女等。《邹城汉画像石》以山东邹城出土的汉画像石为对象,按出土地点分类,对相关主题分类描述,一是自然元素的识别,如动植物、瑞兽等;其次是借助题记的意义认知,如车马出行、主人拜谒、西王母、东王公等。自2012 年以来,北京大学汉画研究所联合各地编撰中国汉代图像数据库,出版《汉画总录》,目前按地方分卷已出版四十余册。总录从整体视角出发,将区域性汉画图像汇整,在原来的拓片基础上,辅以原石、线图等综合呈现。

2、祠堂个案研究

以《孝堂山石祠》为例,从考古学角度,侧重建筑构件与图像研究。对孝堂山地理位置和名称、祠堂建筑形制、画像内容、题记和后人题记、祠堂主人等做了详尽的考证和分析。图像主题的表现意义也备受关注。《武梁祠—中国古代画像艺术的思想性》除了对祠堂结构、祠堂主人、建造年代等进行了综述,将汉画像石图案分为屋顶祥瑞征兆;山墙神仙世界以及墙壁帝王将相、列女义士等。突出的是武梁祠和汉代社会思想文化间的关系,关注其在礼仪中的多重功能以及背后所体现的汉代宇宙观。①

3、主题图像研究

主题研究包括特定图像内容或形式的分析,如《画外之意:汉代孔子见老子图像研究》《汉画像胡人图像研究》等均围绕特定主题进行论证,也注重对其社会意义和文化交流等影响展开论述,《汉画像的叙述—汉画像的图像叙事性研究》结合“模块叙述”“象征性叙述”“叙事层次”“叙事领域”,对汉画像石图像叙事作了专题考证。

4、跨区域综合比较及拓展研究

汉画像石研究也借鉴其他媒介,《仙凡幽明之间—汉画像石与大象其生》从地理志等角度出发,结合汉代的铜镜探讨汉画图像,对于汉代的灵魂观、生死观、宗教观等做了深入分析。②《灵光殿到武梁祠:两汉之交帝国艺术的遗影》《读图观史:考古发现与汉唐视觉文化研究》等近年新著,也对汉代画像石和宫廷艺术、汉代壁画等多元艺术形态作了综合论证,将画像石研究纳入汉代艺术与视觉文化的宏观体系。

二、汉画像石边框形式、建筑与叙事空间

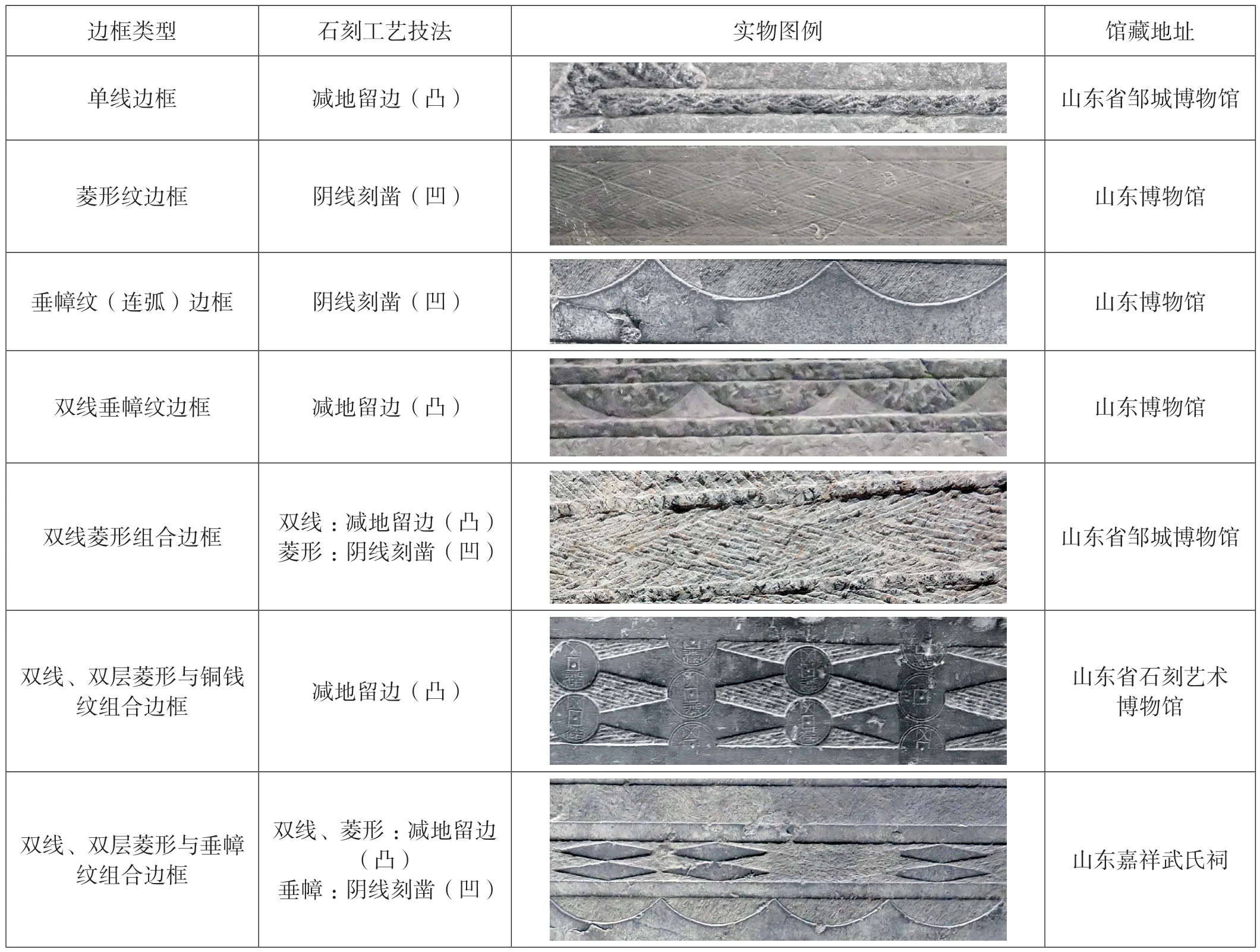

作为建筑构件的汉代画像石,在叙事性表达中合理地运用了边框形式的多样化处理,并依托汉画像石建筑形式,构成不同的叙事空间。山东地区汉画像石边框处理多为几何形制,通过重框、分割等形式,将单一的绘画对象分成多个单元,从而在独立的单元内进行局部主题刻绘。画像石的边框制作,按石刻工艺技法可分为阴线刻凿(凹)、减地留边(凸)两种基本边框形式,并随着装饰工艺的变化而呈现出单线、双线以及和垂幛、菱形、双菱形等几何纹饰单一或交替运用的多重边框,简繁多样的边框样式具有自由组合的变化空间(表1)。这种几何边框的设置最初借鉴了早期艺术及绘画手卷等多种媒介的构图方式,从而完成人物主题的叙事性表达和多维叙事空间的整体统一。孟久丽(Julia. K.Murray)将汉画像石列入中国早期叙事性(Narrative)的体系中,展现了前佛教(佛教盛行之前)叙事性绘画主要特征的范例。特别是山东等地汉代画像石,将人物形象刻绘到一个相对封闭具有情节性的作品中。③

表1:山东地区汉画像石边框基本样式示例,作者绘制及局部拍摄

门阙、立壁等的画像石边框多以平行分割为主,以山东嘉祥武氏祠为例,纵向门阙及立壁式的画像石在进行人物刻绘时,依据不同主题从下至上分为五层,每层之间以减地刻绘的形式突出人物主体形象和单线边框(图1、图2)。除了横向的单线边框分割外,整体门阙边框中采用了与门阙形制相近的多重边框。在相对复杂的组合式几何纹边框构成中,多层平行分布的边框形式既有反复运用的垂幛、菱形,也有相对独立运用的卷草(忍冬)纹与绳纹。通过单一线条边框与变化组合的几何纹边框体现了简繁变化,简单建筑墙壁空间上构建多维分割区域,以上下边框组合式样的双层菱形与垂幛边框重复运用,在画面中构成一种协调、呼应与统一,而变换纹样的几何边框让画面又显得丰富多样。

图1:山东嘉祥武氏祠画像石西阙,作者摄影

图2:山东嘉祥武氏祠画像石西阙局部,作者摄影

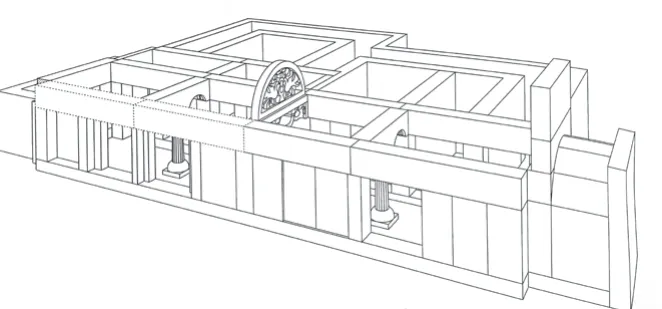

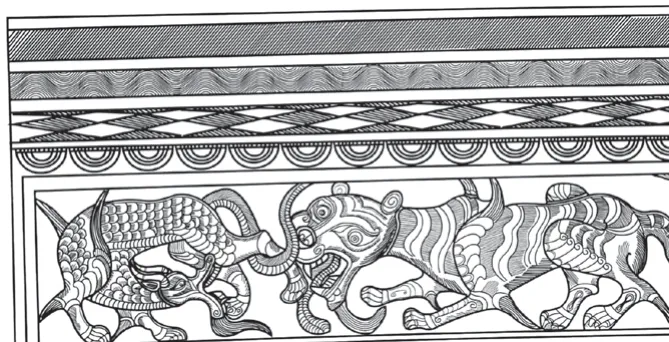

构建祠堂和墓室门楣、横梁部分的画像石多以横向条石为主,横向的边框式样也运用到纵向区间的平行分割的边框样式,和纵向墙壁、墓门等画像石上平行分割出的独立单元边框装饰趋于一致,并结合垂幛(连弧)纹、锯齿纹、双层菱形纹等常见几何装饰作为线条间夹饰,增强了边框装饰感,突出了画面中心内容。对于较长的装饰主体,还可以进行纵向或横向的分割形式,以变化的边框形成相对独立的叙事空间,分主题刻绘区域空间。以山东临沂吴白庄汉画像石墓为例(图3),墓门门楣有四块长条状画像石,自下而上形成相对均分的两个平行空间,下部为主题性图像,上部通过平行线条分割,分别以垂幛纹、菱形纹、水波纹、斜线纹等形成四重复合纹饰带,突出下部主题画面的装饰性效果(图4)。中间两块画像石的纵向边框依据其自身建筑构建的独立性,仅以单线边框区分相邻条状画像石的主题绘画,但在东西侧的两块画像石边框上同时增加了边界边框的多线刻绘,与条状画像石上部的边框线条及几何图像趋于一致,题材变化的四块条状画像石从而通过边框的内在联系形成了一个整体的建筑门楣。

图3:山东临沂吴白庄汉画像石墓示意图,临沂市博物馆编《临沂吴白庄汉画像石墓》,齐鲁书社,2018 年,第6 页

图4:山东临沂吴白庄汉画像石东墓门东门楣画像摹本局部,《临沂吴白庄汉画像石墓》,第42 页

这种整体纵向的平行分割边框形式在先秦青铜装饰中已较为常见,如战国早期镶嵌画像纹壶(图5、图6),按壶身平行分层,对不同主题的人物场景进行区间装饰,在装饰风格、人物比例关系等方面达到了器物装饰的整体和谐,边框的形式包括单线和带有几何纹装饰的双线组合。汉代画像石在祠堂、墓葬等建筑空间的纵向石壁等区域,同样体现了这种平行分割和区域边框的变化及统一样式,成为叙事性主题图案绘制的经典样式。类似的边框平行主题分割对后期也影响深远,如北魏司马金龙墓葬出土的彩画漆屏风,构成屏风的五块纵向屏板绘制也以单幅、独立视觉的再现形式绘制,屏板图画以黄线分割,构成相对独立的四个平行区间,在视觉上既有相对独立的叙事空间,也有整体的统一。④

图5:战国镶嵌画像纹壶,上海博物馆,作者摄影

图6:战国镶嵌画像纹壶局部,上海博物馆,作者摄影

三、“重框”与“出框”:视觉空间的多重营造

边框的形式是一种界面性的框架设定,引导并彰显了图像内部的组织结构形式。作品内部的空间深度,可以通过内容在与图像的主边框平行的纵深平面排布,画面中心更为清晰地呈现,形成更为明显的纵深效果。⑤山东地区画像石的边框设计及图样与其他地区汉画像石具有一定的关联性,如建筑门楣、墙壁等建筑空间通过横向和纵向平行分割的边框样式形成独立叙事空间的方式,在相邻的安徽萧县、江苏徐州等地画像石中也得以体现,但相对于四川等地的画像石,多表现为更严格的形式化(Formal)和固定程式化(Stereotyped)。⑥同时体现在山东地区汉画像的边框处理中,并形成 “重框”与“出框”两种重要的边框样式,达到多重空间营造的视觉效果,将有界的边框延展到无限的空间范畴。

1、“重框”概念的形成

根据对山东地区汉画像石的考察,“重框”现象广泛运用于汉画像石不同的建筑构建载体中。所谓“重框”,是指在汉画像的刻绘主题边框处理中,以均匀分布的多重线条作为边饰,突出内部主题纹饰的同时,形成视觉审美的纵深空间感。重框的形式通常依据装饰载体的整体布局,随装饰的具体对象作相应处理,通过关联性的透视收缩和线性透视,展现平面型的纵深结构(Recessional Structure of Planarity)。⑦如上述山东嘉祥武氏祠祠堂门阙,主题图像自下而上以单线边框作五层区分,并依据画像石建筑基石的整体形状进行主题图像外多重边框刻绘,以垂幛纹和双层菱形纹饰相间装饰在五层边框线条形成的四条夹层空间中。武梁祠建筑内部的后壁画像中也同样运用了一致的几何纹饰,按照多层边框纹饰形成重框效果(图7)。

图7:山东嘉祥武氏祠画像石后壁局部,作者摄影

山东汉画像石“重框”形式突出了建筑装饰主题画面,也凸显了对内框图像的尊崇与敬意,并加强了视觉上的纵深感,与传统的书画装裱样式意义相近。以挂幅堂画装裱为例,最简单的挂幅装裱风格,即上下各留几英寸空白,左右各装裱一条窄边。⑧重框与内饰的结合广泛地运用在壁画、木质屏风、挂幅、以及彩绘横梁等媒介上,形成书画装裱的效果,尽管这种装裱工艺最初源自对书画收藏存放的实际功能,但同时也形成了装裱审美的风尚和隔水、天、地等装裱术语。这种“内框”与“外框”结合的“重框”形式并非仅仅是单一的“二重框”式样,在上述山东地区画像石的边框处理中,更多的是以四层以上的多重重框装饰。这种“重框”现象与书画中的多条衬边装裱样式相近,即在书画上贴附多条“内框”。这种方式在中国书画装裱中已不常见,但在日本仍被普遍用来装裱佛教绘画,称为“佛仕立”。装裱师在第一条“内框”上增加第二条不同质地的边框,甚至第三、四和五条边框被贴附在画作上,衬条的数量也与山东汉画像石的“重框”线条数量相近。这种用于书画的多重装裱方式源自佛教“幢式装裱”的多层边缘宗教艺术,从而使原作被包围在一个四重或五重的裱边内,不仅保护书画,更营造出宜人的效果,避免宗教意义上对内框宗教图像的亵渎。⑨

2、“出框”现象与三维空间意义

相对于“有界”的重框及边框,在山东地区汉画像石的刻绘中还普遍出现一种“出框”现象,即主题图像的部分内容不受边线框界限定,在形象表达中超出本身所在的边框界限,形成视觉空间的三维意义。

(1)建筑图像的“出框”现象

在人物活动场景中的楼阁、树木等,在画像石的边框处理中常表现为“出框”形式。如高李村汉代石祠堂的画像石(图8),画面中心人物形象所在的屋顶及柱基部分都分别在平行边框中出现了“出框”现象,这种形式不仅是因为刻绘对象的体积偏大,也同时以“出框”的形式体现了三维空间。在前后的亭柱和屋檐的交错部分,也通过完整和因前后遮挡而部分刻绘的方式形成建筑的前后空间。画像石即处于建筑的中心位置(图9),“出框”的建筑刻绘不仅在画像石的中心位置,也是观者的视觉中心和祠堂建筑的中心部位,除此处建筑的“出框”外,整个祠堂中其他画像石图像都严谨地限制在其相应的边框界定内。在前面建筑的屋顶及柱基处的出框形式具有一定的前后空间关系,使中心图像跃然石上,成为观者在画面中捕捉到的视觉焦点。

图8:祠主受祭画像局部,高李村汉代石祠堂画像石局部,邹城博物馆,作者摄影

图9:祠主受祭画像,高李村汉代石祠堂画像石,邹城博物馆,作者摄影

(2)主题刻绘局部“出框”表现

如群兽搏斗画像石(图10),老虎腿部则不受绘画主题边框界限的制约,而是直接刻绘于尾部边线之上。对比这件画像石其他主题纹样部分,可以发现线条通过刻绘的覆盖性表现主题形象的空间前后关系是工匠常用的方式,在山东汉代画像石群兽搏斗主题图像中同样有类似线条刻绘的覆盖关系(图11)。腿部刻绘线条完整,而尾部在与其交错处,都没有交叉刻绘,对观者呈现出视觉中尾部在腿的后面的三维空间感。在两兽交错的尾部与前腿部同样分别刻绘完整和交错部分缺失,营造了这样一种视觉呈现的前后空间感。

图10:群兽搏斗画像局部一,邹城郭里镇卧虎山石椁墓,邹城博物馆,作者摄影

图11:群兽搏斗画像局部二,邹城郭里镇卧虎山石椁墓,邹城博物馆,作者摄影

画面局部的“出框”处理增加了画面的空间感,在其他媒介艺术创作中也常出现。如瓷器装饰中的“过墙”图案,即将原来相对独立的内外壁装饰部分图像连接起来,通过主题纹样的一致性和连续性形成图像“过墙”的视觉效果,增强立体空间图像阅读的延展性;同样在书法篆刻中的边框处理中,也常在已完成的边框补刻,构成一种“破框”形制,不仅增强其独特之处,也改变过于拘谨的表现空间。书画作品中也会出现这种线条不受边框限制的形式,画面中的所有线条并非局限于有限的纸张内,截取式构图的折枝花鸟都体现出这样的一种“出框”意蕴,从而将画面内有限的表现空间延展到画面外无限的自然空间中。

(3)误刻与“出框”

此外,也不排除偶然性“出框”,即因刻绘中空间位置处理不当而出现的局部线条超出边框,如孔子弟子画像石(图12),孔子弟子子路突出人物身份的标志性形象鸡冠的头部也超出边框,这里应是在刻绘中没有足够的空间所致。“出框”局部可以看见出框图像下面原来的边框线,是一种刻绘中的偶然。主观“出框”设计与创作中因空间限制而出现的“出框”现象甚至出现在一件画像石图像中,如山东滕州龙阳店出土的百兽率舞画像(图13),既有“出框”图像与初始边框交织的现象,也有在局部覆盖底部边框的主观“出框”图像设计,体现了这种“出框”设计式样从最初的构图布置失误而逐渐向主观的构图样式转变,出框的样式增强了画面的维度与空间。部分出框设计中的主题纹样,甚至可以整体覆于边框之上,形成明显的空间前后关系(图14、图15)。

图12:孔子弟子画像局部,邹城城区面粉厂出土,邹城博物馆,作者摄影

图13:百兽率舞画像,滕州市龙阳店出土,山东博物馆,作者摄影

图14:卧羊画像,出土地不详,山东博物馆,作者摄影

图15:双鹿画像局部,烟台市福山区东留公出土,山东博物馆,作者摄影

在山东地区汉画像石中普遍运用的“出框”设计在其他地区汉画像石中也偶有相似。如南阳地区画像石也出现有“出框”现象,尽管有偶然性的可能。相对于严格刻绘于边框界限内的右腿足部,石刻中人物的左腿足部都刻绘于边框之上,从而产生跨越奔走中跃然图外的三维视觉空间效果。⑩出框的效果同样在空间设置中将有限的二维空间引入三维的立体空间中,增强了艺术处理中的多维视觉效果。

四、边框叙事与空间意义

在视觉艺术现象学的观看体系中,框架被认为是一种对画面主题的界面结构,即将主体内容给予界限范围的形式,其边框本身便加剧了作品内部的空间深度,并将边界的这种双重功能意象化和强化。⑪边框叙事形式有利于汉代画像石的主题图像丰富呈现,并对后期的丧葬石刻叙事空间有所影响。图像表现的系列人物形象,在汉代画像石及稍晚的屏风等通过边框的形式强调了这种区域分隔的装饰效果,而手卷则似乎规避了这种过于拘谨的边框区分形式,“出框”形式则在二者中达到均衡。汉代画像石“重框”强调边框的界定,“出框”则体现画面的连续性,体现了中国艺术理论体系中“虚实”境界和“弦外之音”“韵外之致”的审美意趣。⑫这种边框叙事与出框效果的营造技艺在后世也具有一定影响,甚至在北魏时期河南巩县石窟寺的畏兽石浮雕中依然可以看到这种出框的现象,双翼畏兽的羽翼等部分总不受边框限制,形象突出于边框之上,表现了其更为自由的存在空间。⑬在河南出土的北魏孝子棺上的主题中,虽然与汉代画像石中盛行的孝子图主题具有继承关系,但在画面的刻绘中,并没有完全延续山东地区汉代画像石上流行的边框间隔形式,而采取与手卷式类似的连续画面的转向之风,体现了早期艺术中叙事性故事题材绘画的影响。同时,文字叙事的先后顺序转换为图像线性展开的连接关系,呈现出“可见”的时空关系以及另一种形式上的空间视错觉。⑭

一个民族、时代、阶级、宗教、哲学等原理,都会不知不觉地体现在作品中,且具有时代的共鸣性和象征价值,即深义图像志。⑮对其程式化主题、隐喻的表现及构图方式、类型史等的研究,是有意识赋予传达的形式特征,促成观者的叙事导向不受材质限制并在和壁画、屏风等的相互比较中得到共识,从而进入更为特定的情境逻辑(Situational Logic),即一种从具体材料的调查分析中构建起假说,并在不断扩大的材料分析中检验假说的活动,由于客观标准的变动性,情境机制容易导致炫耀技巧,追求时尚。⑯作为在一定时期、特定区域内的研究对象,汉画像石具有其潜在的统一表现,也即是作为历史在场者的共性特征。在艺术史叙事中重建与视觉观看之间的关系,回归艺术本体,“回视”艺术作品与观者之间的双向互动关系。⑰

边框通常被认为是从再现场域四周的表面上孤立出来的,有规则封闭圈的概念。但其图像的某些要素穿过了边框,就好像边框只是背景的一部分。这种穿过边框的表现手法展示出正在运动的形象,让其看上去更为逼真,且没有限制。⑱山东地区汉代画像石的边框形式在刻绘样式中具有共性表象,“重框”的刻绘强调了视觉对象的主体性表现,“出框”的线条则与山东地区整体的严谨刻绘风格形成对比,成为艺术刻绘对象从二维走向三维空间的呈现方式,并在这一区域不同画像石中有所表现,从偶然的创作空间处理的局限转变成一种艺术创作的程式化构图,将有限的刻绘空间延展到无限的三维叙事空间,并在河南等其他地区的画像石中也出现类似的情况,具有这一时期的共性特征,特别是山东地区刻工常用的具有“炫技”性质的刻绘技法。值得注意的是,利用刻绘技法将原本单一的主题从静态的画像石平面空间引入立体三维空间,强调刻绘的“拟真性”是汉代画像石刻工普遍追求的审美标准。如郑岩在近年川渝地区的汉阙雕刻固定主题的建筑构建研究中,已关注到其广泛出现的通过圆雕动物介入等“炫技”细节处理,增强建筑的结构空间和“拟真”氛围,从而营造“观者在场”的视觉效果。⑲

五、总结

山东地区的汉代画像石分布广泛,有显著的地域特征,主题形象具程式化特征,刻工严谨。其图像刻绘中广泛地运用到边框式样,对于特定区域主题的刻绘多以“重框”强调,增强了主题画面的装饰感。同时在边框界定的区域空间内,又巧妙地运用 “出框”技法,有意识地将刻绘主体的局部打破边框的界限,从而走向更为发散的三维空间,将“有界”的二维边框画面带入“无限”的三维叙事空间,在常见的二维画面中营造三维空间的视觉效果。尽管这种技法的使用最初或许只是工匠对于画面位置经营的误判,但最终发展成为山东地区汉代画像石的普遍“炫技”样式,并将这种叙事主题引入立体场景,产生特定的形式意义。此外,江苏、河南等其他区域的汉代画像石也具有相近的边框叙事风格与重框装饰,偶尔出现的“出框”式样也同样营造了这种从有界到无限的空间效果,并在南北朝等后期墓葬乃至佛教建筑的空间构成中,也有意识地注重线条、边框及三维空间的内在关联,体现了一种延续性的发展与观念的变迁。

注释:

① 孙吴娟:《评巫鸿<武梁祠:中国古代画像艺术的思想性>》,《美与时代》,2011 年第2 期,第57-59 页。

② 孙机:《仙凡幽明之间—汉画像石与“大象其生”》,《中国国家博物馆馆刊》,2013 年第9 期,第81-117 页。

③ (美)孟久丽(Julia K.Murray)著,何前译:《道德镜鉴:中国叙述性图画与儒家意识形态》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014 年,第13 页。

④ 吴若明:《图像和衍生—汉画像石研究的几个国际化概念》,《天津美术学院学报》,2017年第9 期,第103 页。

⑤(英)保罗·克劳瑟(Paul Crowther)著,李牧译:《视觉艺术的现象学》,南京:南京大学出版社,2021 年,第73 页。

⑥ Richard C. Rudolph, Han Dynasty Reliefs from Nanyang,Oriental Art, 1978(2), p.179.

⑦(英)保罗·克劳瑟(Paul Crowther)著,李牧译:《视觉艺术的现象学》,南京:南京大学出版社,2021 年,第50 页。

⑧(荷)高罗佩(Robert H.Van Gulik)著,万笑石译:《中国书画鉴赏:以卷轴装裱为基础的传统绘画研究》,长沙:湖南美术出版社,2020 年,第13 页。

⑨(荷)高罗佩(Robert H.Van Gulik)著,万笑石译:《中国书画鉴赏:以卷轴装裱为基础的传统绘画研究》,长沙:湖南美术出版社,2020年,第79 页。

⑩ Richard C. Rudolph, Han Dynasty Reliefs from Nanyang,Oriental Art, 1978(2), pp.180-181.

⑪(英)保罗·克劳瑟(Paul Crowther)著,李牧译:《视觉艺术的现象学》,南京:南京大学出版社,2021 年,第72 页。

⑫ 李新:《中国艺术理论话语体系中的“虚实”概念发展流变研究》,《艺术设计研究》,2023年第1 期,第118 页。

⑬ 贺西林:《读图观史:考古发现与汉唐视觉文化研究》,北京:北京大学出版社,2022 年,第72 页。

⑭ 郑岩:《北朝葬具孝子图的形式与意义》,《美术学报》,2012 年第6 期,第44 页。

⑮(美)欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)著,戚印平、范景中译:《图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题》,上海:上海三联书店,2011 年,第6-13 页。

⑯(英)贡布里希(E. H. Gombrich)著,范景中等译:《理想与偶像—价值在历史和艺术中的地位》,上海:上海人民美术出版社,1996 年,第355 页。

⑰ 李公明:《在艺术史叙事中重建与视觉性和观看研究的关系》,《美术观察》,2022 年第3 期,第10 页。

⑱(美)迈耶·夏皮罗(Meyer Schapiro)著,沈语冰译:《艺术的理论与哲学:风格、艺术家和社会》,南京:江苏凤凰美术出版社,2016年,第8 页。

⑲ 郑岩先生在2022 年“跨越与超越:艺术史与博物馆国际学术研讨会”中曾对川渝地区汉阙雕刻这种技法作了专题讨论,并提到这种建筑技法所产生的视觉效果及刻工的“炫技”方式。