在少儿舞蹈教学中运用“四精四美”优化策略的措施分析

2023-05-08尤慧娣

作者简介:尤慧娣(1977~),女,汉族,浙江杭州人,杭州市临平区实验小学,研究方向:小学音乐教育。

摘 要:舞蹈作为义务教育艺术新增的课程,是对学生进行审美教育的重要方式。但在笔者的调研中发现,当前少儿舞蹈教学存在过度关注技能,忽视审美价值的问题。基于此,文章以少儿舞蹈基本艺术特征为导向,精心优化“肢体美”;精细雕琢“童趣美”;精确体悟“风格美”;精准发掘“情感美”,实现舞蹈教学的精准转变,由此提升学生感受美、表现美的能力,助推学生艺术核心素养的形成发展。

关键词:小学舞蹈教学;审美价值;“四精四美”

中图分类号:G623.7 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2023)10-0159-04

随着美育观念的不断深入,艺术课程的审美教育价值越来越被重视。舞蹈作为义务教育新增的艺术课程,如何在舞蹈教学实践中培养学生感受美、表现美、创造美的能力,逐步完善、发展学生艺术核心素养,成为当下相关方面迫切需要思考的问题。

一、 问题的提出

传统小学舞蹈教学,过度注重技能,忽视审美价值,以技能发展目标代替舞蹈艺术教育价值,存在“以练代育,舞而不美”的问题。

(一)注重技能目标 忽视肢体美感

在舞蹈教学中,老师对舞蹈艺术教育价值的认知不到位,常常把劈叉、压腿、踢腿等肢体技能目标作为教学训练重点,忽视感性的艺术体验,对肢体艺术表现力的培养缺少有效的方法,导致学生肢体动作缺乏美感,肢体艺术变成了肢体技术。

(二)依赖专业体系 缺乏童真童趣

教材内容选择上依赖《北京舞蹈学院少儿考级》《少儿基本功训练》等专业舞蹈教学体系,过于关注专业技术,从选材到教学,忽略了少儿舞蹈独特的审美情趣以及童真童趣带给学生的真实情感体验。比如一些低段学生表演《小鸭子》组合,虽然动作整齐划一,但是神情始终高度紧绷,没有表达出作品快乐的小鸭童趣形象。

(三)强调动作传授 缺失风格理解

在民族民间舞等风格性较强的教学中,片面追求动作的传授,忽视舞蹈本身与传统文化、生活的关系以及对文化的理解体验,导致学生无法准确把握民间舞的风格韵味。

(四)追求技术展示 忽略情感表达

把舞蹈作品的学习看成浅层的动作模仿和外在的技术追求,缺少对作品艺术内涵的挖掘,缺少深入的情感体验,导致学生的表演缺乏艺术感染力。比如《我是一个兵》演出现场,映入眼帘的是各种技巧和力量型的动作,表情单一,无法把观众带进娃娃学军的情绪里,缺乏艺术感染力。

以上问题,阻碍了学生审美艺术素养的形成和发展,不利于学生艺术素养的全面构建。因此笔者提出“四精四美”的概念,从技术规范到肢体美感精心优化“肢体美”;从专业借鉴到儿童视角精心雕琢“童趣美”;从元素韵律到风格审美精确体悟“风格美”;从动作模仿到情感表达精准发掘“情感美”,旨在实现从“技能教学”到“艺术教育”的转变,落实审美素养,提升小学舞蹈教学的审美教育价值。

二、 “四精四美”优化策略的实施探索

“四精四美”优化策略的建构,具體来说,以审美感知体验为基础,以发展审美能力为目标,就是从肢体美、童趣美、风格美、情感美四个方面入手建构更为完善的教学内容体系,实施更加精准有效的教学策略,落实审美素养,有序推进学生艺术素养的全面构建。

(一)精心优化“肢体美”:从“技术规范”到“肢体美感”

1. 专心改变技能训练,启发学生审美想象

技能训练模式的舞蹈教学,强调肢体动作的规范性和技术性,往往忽视审美感知的培育,影响肢体艺术表现力的培养。舞蹈的肢体语言除了技能之外,还要给人以艺术美感,才能被人们所喜欢。因此,课堂教学应以审美体验为基础,在教学实践中启发学生审美想象,不断渗透美感意识,为学生的“肢体美感”的形成发展奠定基础。

比如在《腿的组合》教学中,用形象的语言来启发学生的审美想象“小脚尖向远处延伸,仿佛触碰到了天空中的小星星,然后和星星一起缓缓升起缓缓落下”,塑造腿部动作的线条感和延伸感,用音乐情绪渲染气氛,引导学生用匀速的动作,有控制、有美感的腿部线条表达舞蹈意境。

专注于审美感知的肢体教学,不但使学生在学习的过程中体验到表现肢体美的愉悦,还能提升学生的审美想象力,体悟艺术和生活的广泛联系。

2. 精心构建层级序列 引导学生审美进阶

肢体美感的形成发展,需要一个循序渐进的教学体系来支撑。教师要融合审美教学理念,整体把握教材,将教学内容有机整合起来,构建从易到难、层级递进的审美教学序列,更好地推进学生肢体审美表现力的发展。

从舞蹈肢体表现力来看,从低段儿童的表情自然、可爱,到中段学生的情绪饱满、富有感染力的动作、表情,形体挺拔、动作规范,再到高段学生具有艺术感染力的动作、表情,线条美、姿态美,体现了审美能力层级递进的过程。

审美教学序列的构建,对每个学段的教学目标更加明确,能使学生的审美能力得以持续发展,有利于学生审美艺术素养的有效落地。

(二)精细雕琢“童趣美”:从“专业借鉴”到“儿童视角”

1. 巧妙改变竞技观念,激活学生审美情趣

专业院校舞蹈训练教材侧重专业,而学校舞蹈以育人为先,二者理念不同。照搬专业教材容易形成过度追求基本功、表现技巧的竞技观念,忽略少儿舞蹈语言独特的美学意味。笔者认为,小学舞蹈教学应站在儿童视角,细致选择体现儿童生活的教材内容,在富有童年趣味的真实情境中,雕琢艺术形象,提升审美情趣,培育美好心灵。

比如排练少儿舞蹈作品《快乐大脚》,排练时孩子们都会自然而然地进入企鹅角色,哪怕是休息时间,“小企鹅”们都没有从角色中出来,仍然走着可爱的企鹅步,说着“咿咿呀呀”的企鹅语,甚至还用夸张的企鹅动作进行交流,整个排练厅仿佛变成了冰天雪地的南极,充满了“小企鹅”的欢声笑语。

儿童视角的教学内容,才能真正走进学生的内心,激活学生的表演欲望,充盈学生的精神世界,培养积极、健康的审美情趣。

2. 精细搭建童趣平台,丰富学生审美体验

童趣形象美的培养,除了符合儿童视角的教学内容之外,还需要富有童年情境的舞台实践,丰富学生对不同童趣形象的审美实践体验。以校园活动为依托,比如学校的大型综合文艺活动、节日主题活动等,搭建具有主题情景的展示舞台,精细化布局引导学生参与实践,在特定情境中学生感知、体验、运用舞蹈认知和技能塑造舞蹈形象,提高学生的艺术实践能力。

比如在笔者学校建队节活动时表演主题舞蹈《小红军》;在丝绸之路元旦主题活动时表演舞蹈《梦回敦煌》;教师节表演情景舞蹈《老师老师》,以此积累提高学生表演经验和塑造舞蹈形象的实践能力,积累审美经验,提高学生舞蹈艺术素养。

以童年主题情景为载体的舞台实践活动,大大丰富了学生的审美实践体验,提升了学生的艺术形象思维能力,也能帮助学生树立热爱生命和生活的态度。

(三)精确体悟“风格美”:从“元素韵律”到“风格审美”

1. 精到改变理性输入,传承民族舞蹈“独特美”

民族民间舞蹈根植于传统文化,承载着各民族特有的审美观念,蕴含着丰富的人文内涵。因此学生对民族民间舞的学习,不能只是“理性”输入元素、动作,还需要感性体验民族文化的审美理解过程。通过文化体验帮助学生感知各民族的独特审美,增强学生对民族文化的理解、认同与传承,并在文化理解的基础上帮助学生更加准确地把握舞蹈风格。

比如古典舞有了“身韵”,才有了线条流动的韵律之美,通过对中国传统美学文化的理解,了解身韵遵循的欲左先右、欲开先合的运动规则,学生才能更好地表现古典舞的动态魅力,把握中国舞独特的风格韵味。在反复实践过程中,理解中国文化的美学精髓,逐渐产生认同感和使命感。

对民族民间舞的学习是文化传承的重要方式,以文化理解引导审美感知和艺术表现,既获得了舞蹈艺术美的熏陶,又丰富了学生的人文素养,从而促进学生舞蹈素养和人文素养的共同发展。

2. 精确优化教学方式,认同民族舞蹈“风格美”

小学生缺乏生活经验,以具象思维为主,传统的理性输入教学模式,有悖于学生的身心发展特点。教师要针对学生实际情况,优化教学,创设多维度的感性文化体验,从人文背景、地理环境、民族性格、音乐风格等方面入手,引导学生对民族舞蹈形成一个全面而深入的审美认知。在文化认同的基础上再剖析舞蹈动作的体态、韵律,理解动作背后的内涵,更加准确地把握民族民间舞的风格特征。下面以蒙古族舞《硬腕组合》为例,阐述民间舞组合学习案例。

◆整体感知蒙古族文化

在蒙古族舞《硬腕组合》的学习过程中,运用具有蒙古族风格音乐素材童声版《梦中的额吉》增进蒙古族舞蹈情绪体验,通过介绍蒙古族的风土人情,增进学生对民族文化的体验。如蒙古族舞蹈具有浓郁的草原气息,舞蹈动作的形成、发展,有对马、鹰、雁等草原动物的模仿。

◆启发想象学习动作

然后从对鸿雁振翅动作的模仿入手,示范讲解硬腕由腕带动手掌有弹性的提、压,动作干脆、利落的要领,通过审美想象,引导学生掌握硬腕的灵活性和顿挫感。

◆整体表现蒙古族风格

通过音乐的渲染、情境的创设、形象的启发,形成对蒙古族文化的审美理解,配合蒙古族手位以及简单的蒙古族步伐,整体性展现蒙古族舞蹈的风格特点。

先感知整体再剖析动作,先理解文化再表现风格的教学方式,使舞蹈教学过程更加科学、具有指向性,有助于学生更加准确地把握民族“风格美”,提高学生的艺术表现素养。

(四)精准发掘“情感美”:从“动作模仿”到“情感表达”

1. 精当改变浅层学习,引发舞蹈认知“共情美”

抒情是舞蹈艺术的本质内涵,舞蹈是以身体动作过程来展示心灵、表达感情的艺术。所以,舞蹈作品的学习不是以动作模仿为主的浅层学习,而是在认知、理解、融入、共情、传达的深度学习过程中,将内心的情感与身体动作有机融合,形成富有感染力的艺术表达,引发观众的内心共鳴。下面笔者以少儿舞蹈《小种子》的作品排练为例,详细阐述、深入挖掘作品艺术内涵,引发共情表达的深度学习过程。

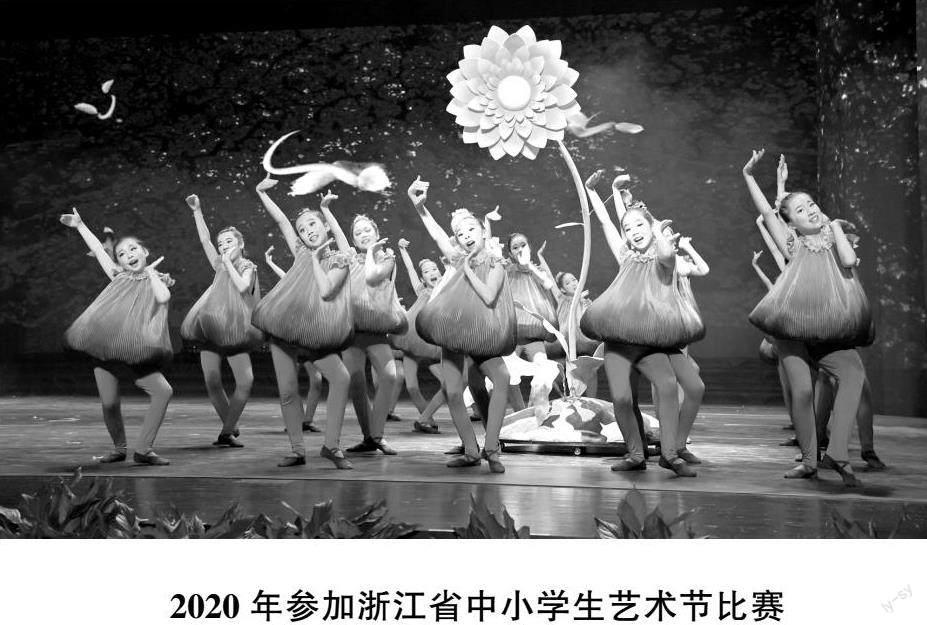

2020年参加浙江省中小学生艺术节比赛

《小种子》作品分析

舞蹈《小种子》表现了藏在泥土里的种子对阳光的向往以及希望能成为一棵大树的美好期盼,采用现代舞和儿童舞蹈相结合的舞蹈语言,表现向阳向上的美好生命状态。

◆创设情境体验认知

通过聆听舞蹈音乐、观看视频了解舞蹈所表达的形象,初步体验舞蹈情绪、风格。在整体体验的基础上,教师讲解动作要领,规范动作,认知把握现代舞和儿童舞结合的舞蹈语言风格。

◆分析作品理解融入

在体验认知基础上,将作品提炼成三个不同的场景,引导学生审美感知小种子不同的舞蹈形象:藏在泥土里的小种子;阳光下的小种子;风雨中洗礼的小种子。从而引导学生深入理解小种子在泥土里对阳光的向往;阳光下的小种子的快乐舞蹈的形象;风雨洗礼的小种子坚强不屈、不断成长的舞蹈形象。

通过对作品三种舞蹈形象的审美理解,学生用传神的表情、富有张力的肢体动作表达迫切的向往和期盼;用灵活、利落的动作连接表现小种子的快乐、灵动的舞蹈形象;用富有律动感和力度的动作表现小种子坚强不屈、不断成长的舞蹈形象。

◆挖掘内涵共情表达

在反复的教学实践中,深刻理解舞蹈作品中内蕴的艺术情感,一颗小种子,却有如此强大的生命力,形成强烈的情感对比,产生共情。学生在内心共鸣的推动下,肢体美和情感美完美融合,创造性地表达作品情感。

通过案例我们看到“小种子”鲜活的艺术形象背后是真挚的生命情感。正是理解了作品的艺术内涵,学生才能凝练出富有情感内涵的舞蹈语言,“小种子”这一艺术形象才有了直抵人心的力量。

2. 精准强化舞台实践,传达舞蹈表现“创生美”

舞台实践是舞蹈艺术学习的必经之路,学生在课堂上对舞蹈作品内涵、情感价值的深度认知理解,需要在舞台表演实践中展示和传达。在舞台实践过程中,学生逐渐学会把握舞蹈艺术的特性和规律,将肢体语言融入情感和艺术的认知,由内而外地诠释舞蹈形象和艺术内涵,达到求“真”求“美”的艺术创作境界,提高了艺术创造素养。

因此,笔者努力创设更高一级的舞台实践机会,比如浙江省中小学生艺术节;浙江省青少年原创舞蹈大赛;杭州市春节晚会;杭州市艺术节等。在舞台实践过程中,学生深入揣摩艺术作品付诸舞台实践,塑造舞蹈形象,表现舞蹈情绪,表达内心情感,由内而外进行艺术创造表现。通过这些艺术实践,学生的身心得到了锻炼,初步具备了创造性思维、创新性表现能力。在此基础上,2022年进行了一次成功的艺术创作实践,原创少儿舞蹈《晓春飞蝶》获得浙江省青少年原创舞蹈大赛的一等奖。

三、 “四精四美”优化策略的实践思考

(一)育人为先的教学价值转化

“四精四美”教学策略的构建,主要促进了教师教学观念的转化。改变了以往以专业技能获得为价值取向的教学观念,注重审美体验,强化艺术实践,注重艺术素养的培育,有利于实现“以美育人”的艺术教育价值。

(二)多元整合的教学目标优化

舞蹈教学不再局限于肢体技能的目标,对教学目标进行了多元整合升级,关注技能目标和审美能力共同发展,也涵盖了艺术表现、文化理解、创意实践等核心素养的培育,使教学目标预设更为完善,对学生艺术素养的全面构建有着重要意义。

(三)学为中心的教學内容细化

从肢体美、童趣美、风格美、情感美四个方面对教学内容进行了系统化的整理,实现教学内容体系的结构化;在教学内容的选择上,站在学生的角度,精心挑选童趣化、情境化的教学内容,使学生体会到舞蹈带来的身心愉悦,更好地激发学生的学习兴趣。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育音乐课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:1-13,74-81.

[2]隆萌培,徐尔充.舞蹈艺术概论[M].上海:上海音乐出版社,2009:9-38.

[3]吕艺生.舞蹈美学[M].北京:中央民族学院出版社,2011:3-40.