反刍思维对中学生网络成瘾的影响:一个有调节的中介模型

2023-05-05刘雨佳吴庆春刘汇涛辛素飞

刘雨佳 吴庆春 刘汇涛 辛素飞

摘 要:一直以来,由于在青少年群体中的高发性、高危害性,网络成瘾受到各界的高度重视。作为一种消极的特质性因素,反刍思维对网络成瘾具有独特影响,然而其具体作用机制尚不清楚,难以制定针对性的干预措施。通过对577名中学生调查研究,考察中学生群体中反刍思维对网络成瘾的影响,以及学业倦怠和应对倾向的作用。结果表明:第一,反刍思维对网络成瘾具有显著正向预测作用;第二,学业倦怠在反刍思维与网络成瘾之间起部分中介作用;第三,应对倾向在反刍思维与学业倦怠之间的调节作用显著。验证了反刍思维、学业倦怠和应对倾向对网络成瘾的联合作用,揭示了反刍思维影响中学生网络成瘾的内部机制,对缓解中学生学业倦怠、减少网络成瘾问题具有一定的理论与实践价值。

关键词:反刍思维;学业倦怠;网络成瘾;应对倾向;中学生

中图分类号: B844.2文献标识码: A文章编号:1004-8502(2023)02-0059-11

作者简介:刘雨佳,鲁东大学教育科学学院硕士研究生,研究方向为青少年心理健康与问题行为;吴庆春,鲁东大学教育科学学院本科生,研究方向为青少年心理健康与问题行为;刘汇涛,鲁东大学教育科学学院本科生,研究方向为青少年心理健康与问题行为;辛素飞,鲁东大学教育科学学院教授,研究方向为心理变迁与社会变迁、青少年心理健康與问题行为。

一、引言

中国互联网络信息中心发布的相关数据显示[1],截至2020年底,我国未成年网民规模已达1.83亿人,未成年人的互联网普及率高达94.9%。然而,伴随着网络的高度普及,不当的网络使用逐渐成为威胁青少年心理健康的重要因素[2]。个体对网络的戒断和耐受反应,伴随着加重上网欲望和失控行为的表现被称为网络成瘾[2]。现有研究表明,网络成瘾不但与青少年焦虑、抑郁等消极情绪高度相关,而且会增加敌意、攻击性和自杀行为等社会心理问题[3]。如今,网络成瘾已经被各个国家高度重视,网络成瘾的概念界定、影响因素与干预措施的相关研究也逐渐丰富。综观以往关于网络成瘾影响因素的研究,除了探讨网络本身的特征因素、外部不良环境因素外,个体特质性因素也被证实对网络成瘾具有独特且显著的预测作用[4]。相较其他特质性因素,消极的人格特质容易增加个体认知、情感及行为上的风险,对个体的身心健康更具危害性[4]。而且,个体人格特质具有跨时间、跨情境的稳定性,能够快速筛选和识别出网络成瘾的易感、高发人群。因此,探究消极人格特质对网络成瘾的内在作用机制及其影响,有利于理解网络成瘾的发生发展,为其干预实践提供切实可行的理论基础。

(一)反刍思维对网络成瘾的影响

在诸多消极人格特质因素中,研究者发现,反刍思维对许多心理问题具有重大影响,与网络成瘾高度相关[4][5]。反刍思维指对消极事件的原因、结果和影响进行毫无建设性的反复思考[6]。它不利于解决问题本身,反而会使个体陷入消极认知、消极情绪与消极行为的恶性循环。作为一种由反思性认知风格引起的不良认知,反刍思维能够激活个体的消极认知偏向,进而造成低自我效能感和自我怀疑。而个体持有负面自我评价时,会试图利用网络以一种非威胁性的方式从他处获得更多积极回应(如“与现实生活相比,我在网络中能得到更多尊重”),从而加深对网络的依赖[7]。因此本文提出研究假设H1:反刍思维正向预测网络成瘾。以往关于网络成瘾的特质因素研究缺少反刍思维及其内在作用机制的探讨,这给网络成瘾的预防与干预带来一定困难。深入探究反刍思维与网络成瘾的作用机制,对有效预防和科学干预青少年网络成瘾具有重要意义。

(二)学业倦怠的中介作用

在病理性互联网使用(Pathological Internet Use, PIU)的认知—行为理论中,非适应性认知是网络成瘾的核心因素,并位于这一机制的远端,通过影响近端的状态性因素最终作用于网络成瘾[7]。考虑到青少年面临的升学压力,作为非适应性认知的反刍思维在各个层面上产生的不良影响,可能会加剧个体的状态性风险,如学业倦怠[8]。有研究者对我国中学生群体的学业倦怠情况进行分析,结果发现,中学生学业倦怠主要表现为情绪耗竭、生理耗竭、低学业效能感与师生关系疏离[9]。首先,反刍思维能够加深并维持抑郁情绪,并对焦虑存在特定的正向影响,加剧个体的情绪耗竭[10]。其次,反刍思维引发的消极认知偏向,和悲观、自我批判与低掌控感高度相关,进而导致个体自我效能感不足[10]。最后,反刍思维还能够正向预测社交焦虑和社交回避,影响个体社会适应性,致使个体与同伴、老师关系疏离[11]。

已有研究发现,学业倦怠与网络成瘾高度相关[12]。具体来说,网络具有简单快速满足交流、发泄情绪和获取认同的特性,能够使个体获得快乐感和满足感,转移学业倦怠带来的困扰[13]。网络成瘾“失补偿”假说也认为,个体在发展过程中遇到挫折时选择病理性补偿会引起“失补偿”,导致自我发展的偏差或中断[14]。有研究者认为,学业倦怠是在学习方面心理资源的损耗和流失[15],进而导致个体选择网络进行心理补偿,如果过度依赖网络带来的精神逃避,网络使用会成为青少年心理发育过程受阻时的“病理性补偿”,即网络成瘾[14]。综上,反刍思维能够通过学业倦怠的中介作用预测网络成瘾,于是本文提出研究假设H2:学业倦怠在反刍思维与网络成瘾之间起中介作用。

(三)应对倾向的调节作用

反刍思维不仅能够直接影响网络成瘾,还能够作为非适应性认知通过学业倦怠间接影响网络成瘾,因此有必要帮助个体增加心理资源,缓解或阻断风险特质与风险状态的叠加,以达到预防或干预网络成瘾的目的。在当前各种社会心理问题的临床实践中,认知行为疗法因其有效性受到业界的高度重视,并被广泛运用于青少年群体[16]。该疗法的基础理论认为,聚焦于认知是干预的有效活性成分,进而可以矫正不良行为,最终建立良性循环[17]。由此可以推断,个体通过努力矫正认知和行为以改变当前情境和情绪,或许是调节风险因素影响网络成瘾的有效方式。有研究证实,积极应对能够起到削弱或缓冲风险因素对个体心理健康的不良作用,而消极应对则会加强对心理健康的负性影响[15]。因此,本研究进一步引入“应对倾向”这一变量,探究其在反刍思维影响网络成瘾,以及通过学业倦怠影响网络成瘾过程中的调节作用。

应对的过程理论指出,个体对外界环境进行认知评估,并适当调节所采取的策略和方式,最终采取以问题为中心或以情绪为中心的有效应对[18]。值得注意的是,过程理论认为应对方式并无好坏,但基于能否主动解决问题的标准,则存在消极与积极的应对倾向之分。对高反刍思维水平的个体而言,反复思考消极内容且出现应激反应后,如果对当前状态进行评估并采取合适的情绪调节策略,寻求解决问题的方式,就可能恢复心理资源,避免造成更大的心理损害[19],减少陷入学业倦怠和网络成瘾的风险。相关研究也发现,积极应对倾向能够缓冲学业倦怠对青少年心理健康的负面影响,使青少年进行自我调节,削弱学业倦怠带来的失落感和压力感[15],对避免进一步导致网络成瘾具有重要意义。而消极应对则意味着个体放弃心理建设及正面应对和解决问题,转而采取其他方式(如网络活动)暂时转移注意、缓解不良情绪,极大地增加了网络成瘾的风险[15]。据此,应对倾向对反刍思维与学业倦怠引发的网络成瘾的缓解或阻断具有重要意义,为风险特质个体产生风险状态进而威胁心理健康的问题提供了干预思路。因此,本文提出研究假设H3:应对倾向可以调节反刍思维对网络成瘾的影响,以及反刍思维通过学业倦怠影响网络成瘾的中介过程。

综上,本研究拟构建一个有调节的中介模型(见图1),来考察学业倦怠的中介作用和应对倾向的调节作用,以对反刍思维与网络成瘾之间的关系进行更深入的探讨,为青少年网络成瘾的预防与干预提供实证和理论指导。

二、研究方法

(一)被试

本研究选取山东省、云南省、河南省、四川省和湖南省7所学校的中学生,以班级为单位发放问卷585份,剔除漏答题、重复值和异常值过多,以及正反题目的回答中出现矛盾的无效问卷后,最终有效被试577人(问卷有效回收率为98.63%)。被试的平均年龄为14.19±1.46岁。其中,初中生424人,高中生153人,男生292人,女生285人。

(二)工具

1.反刍思维量表

《反刍思维量表》由韩秀和杨宏飞修订[20],包括症状反刍、强迫思考和反省深思三个维度,共22个项目,采用1~4级评分,得分越高表示反刍思维倾向越严重。总分在22~88分之间,症状反刍得分在12~48分之间,强迫思考和反省深思得分都在5~20之间。该量表在国内的中学生群体中得到广泛应用,并拥有良好的信效度[21]。在本研究中,该量表的总分及三个维度的内部一致性系数分别为0.93、0.89、0.78、0.72。

2.中学生学业倦怠量表

《中学生学业倦怠量表》由胡俏和戴春林编制[9],包括情绪耗竭、生理耗竭、师生疏离及学习低效能感四个维度,共21个项目,采用1~5级评分,对学习效能感进行反向计分后,得分越高,学业倦怠程度越严重。总分在21~105分之间,情绪耗竭得分在8~40分之间,生理耗竭得分在5~25分之间,师生疏离和学习低效能感得分都在4~20分之间。在本研究中,该量表总分及四个维度内部一致性系数分别为0.92、0.90、0.84、0.82、0.85。

3.简易应对方式问卷

《简易应对方式问卷》由解亚宁编制[22],分为积极应对和消极应对两个维度,包括20个条目,采用1~4级评分,1是不采取,4是经常采取,总分在20~80分之间,积极应对维度在12~48分之间,消极应对维度在8~32分之间。本研究以积极应对与消极应对的标准分之差作为应对倾向得分,应对倾向得分越高表示个体更多地采取积极应对方式,即积极应对倾向越明显。该量表在国内中学生群体的应用中呈现出良好信效度[23]。在本研究中,该量表总分及两个维度的内部一致性系数分别为0.82、0.86、0.73。

4.网络成瘾量表

《网络成瘾量表》由杨(Young)编制、吴汉荣和朱克京修订,该量表包含8个题目,采用5点计分(从不、偶尔、有时、经常、总是),分数越高表示网络成瘾水平越高,总分在8~40分之间[2][24]。修订的中文版量表被用于国内中学生群体中,并呈现出良好信效度[25]。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.87。

(三)数据处理

首先,使用SPSS 22.0对数据进行统计分析,包括共同方法偏差检验、变量描述性分析和相关分析。其次,使用SPSS宏程序PROCESS插件检验学业倦怠在反刍思维与网络成瘾之间的中介效应和应对倾向的调节效应。

三、结果分析

(一)共同方法偏差检验

为避免共同方法偏差,采用赫尔曼单因素检验法进行检验。结果显示14个因子的特征值大于1,第一个因子可以解释22.61%的方差变异,低于40%的临界标准,表明本研究数据不存在因相同的数据采集方法产生与研究内容无关的系统误差[26]。

(二)描述性统计和相关性分析

如表1所示,反刍思维与学业倦怠及网络成瘾呈显著正相关;学业倦怠与应对倾向呈显著负相关,且与网络成瘾呈显著正相关;应对倾向与网络成瘾呈显著负相关。

(三)有调节的中介效应检验

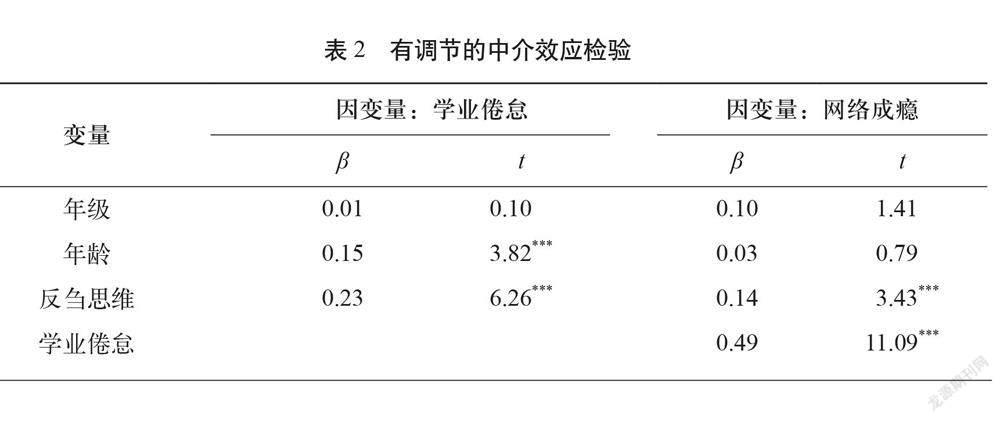

首先,使用PROCESS检验学业倦怠在反刍思维和网络成瘾之间的中介作用,其中所有变量均已经过标准化处理。在控制年级和年龄变量后,反刍思维能够显著正向预测网络成瘾(β=0.37, p<0.001)。将学业倦怠作为中介变量纳入后的结果显示,反刍思维对网络成瘾的直接效应依然显著(β=0.14, p<0.001)。此外,反刍思维显著正向预测学业倦怠(β=0.45, p<0.001),学业倦怠显著正向预测网络成瘾(β=0.51, p<0.001)。因此,学业倦怠在反刍思维与网络成瘾之间的部分中介作用显著,其中中介效应占总效应的比例为62.03%。

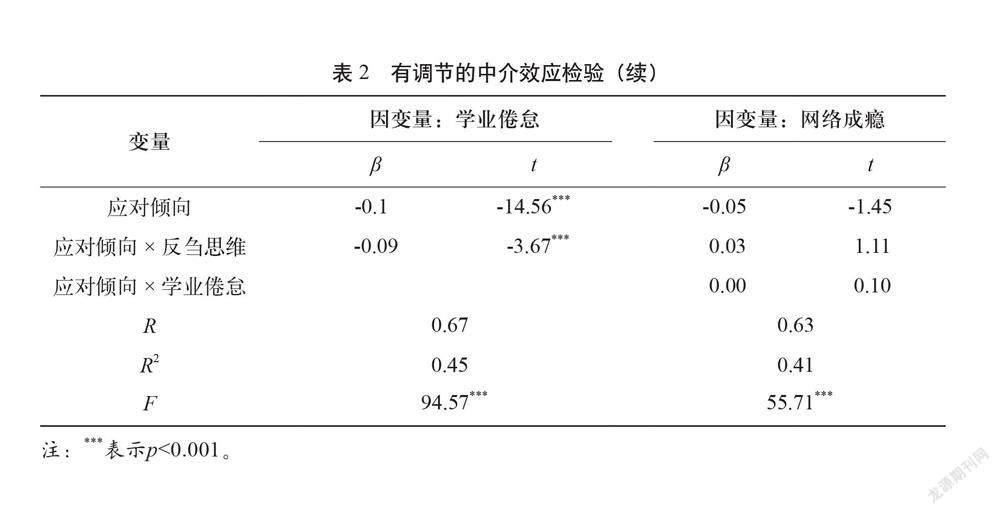

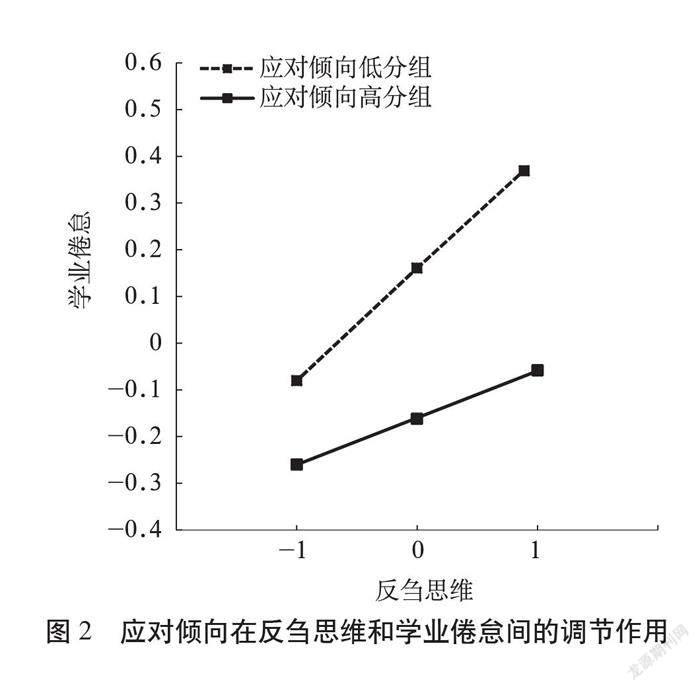

其次,根据温忠麟和叶宝娟的观点[27],引入应对倾向作为调节变量后进行有调节的中介作用分析,结果如表2所示。反刍思维和应对倾向的交互项对学业倦怠的預测作用显著(β =-0.09, p<0.001),表明应对倾向调节反刍思维对学业倦怠的影响路径,而应对倾向与反刍思维、学业倦怠的交互项分别对网络成瘾的预测作用均不显著,表明应对倾向不调节反刍思维对网络成瘾以及学业倦怠对网络成瘾的影响路径。为进一步解释调节效应,本研究将应对倾向均值各加减1个标准差后进行简单斜率分析,以检验应对倾向在反刍思维与学业倦怠关系中的影响。如图2所示,对于应对倾向低分组(低于均值1个标准差),反刍思维显著正向预测学业倦怠(Bsimple=0.35, t=7.88, p<0.001),反刍思维增加1个标准差,学业倦怠会上升0.35个标准差;对于应对倾向高分组(高于均值1个标准差),反刍思维对学业倦怠的正向预测明显减缓(Bsimple=0.12, t=2.19, p<0.05),反刍思维增加1个标准差,学业倦怠仅上升0.12个标准差。因此,应对倾向可以在反刍思维对学业倦怠的正向预测中起缓冲作用。

四、讨论

(一)反刍思维对网络成瘾的影响

本研究基于病理性互联网使用的認知—行为理论,考察了特质性因素(反刍思维)与状态性因素(学业倦怠)对网络成瘾的影响机制。本研究选取了较为典型的反刍思维作为特质性因素,证实这一消极人格特质能够显著正向预测网络成瘾,这与以往研究结果一致[4][5]。反刍思维水平越高的个体,网络成瘾程度越严重,这一结果也支持病理性互联网使用的认知—行为理论,即反刍思维等非适应性认知是网络成瘾的重要影响因素。

有研究指出,相较暂时性的状态反刍,本研究关注的长期性的特质反刍思维对个体认知、情感和行为的负性影响更大,与青少年的诸多消极心理和行为密切相关[28]。反刍思维的注意范围模型认为,长期的反刍思维使得个体注意范围狭窄,在加深负性信息加工程度的同时,也减少了其他信息受到注意和加工的机会[28]。这一模型得到其他实证研究的支持,高反刍倾向的个体认知更加消极,容易陷入消极情绪中无法自拔[29]。个体为逃避反刍思维带来的痛苦,沉浸在拥有无限信息源的网络空间中,虽然暂时减轻了负面情绪体验,但作为一种正强化,增加了上网频率和强度,导致了个体对网络的过度依赖[5]。因此,在对网络成瘾行为进行干预时,不仅应包括针对网络过度使用本身的解决方案,还应从个体特质出发,关注个体当前的认知风格是否有益于身心健康,缓解其不良认知。

(二)学业倦怠在反刍思维与网络成瘾间起中介作用

考虑到本研究的被试选自学校中的青少年群体,反刍思维对个体状态的影响会体现在学业活动中,故选取学业倦怠这一状态性因素。本研究也证明了之前的假设——学业倦怠在反刍思维与网络成瘾之间起部分中介作用,拥有反刍思维特质的个体通过学业倦怠增加了网络成瘾的风险。反刍思维对认知功能的损害体现在学业活动中,这一观点与认知资源占用理论一致。认知资源占用理论认为,个体由于频繁地处于自发的反刍思维状态中,其认知资源被严重占用,进而损害执行控制功能,可能导致学业倦怠程度加重[30]。一方面,反刍思维造成个体对负性刺激抑制能力不足,导致本该用于学习的认知资源受到挤压,难以运用高级学习策略[31];另一方面,反刍思维造成工作记忆中的监控功能受损,弱化了自身的问题解决能力,加重了个体在学习和生活中的倦怠感[32]。另外,反刍思维对抑郁、焦虑等消极情绪的正向预测作用也不可忽视,负性情感的累积对心理资源的极大削弱也是产生学业倦怠的重要原因之一[9]。

反刍思维引发中学生产生学业倦怠后,其内部学习动机降低,产生无助和回避的心理,从而可能选择与学习任务无关的其他活动作为补偿和逃避[13],而网络所具有的便利性和虚拟性,使其更容易成为中学生的选择,这一点也支持了“失补偿”假说。学业倦怠水平高的个体在现实生活中通常表现出人际关系疏离,而网络所具有的匿名性会促使人们进行自我表露[33],吸引个体选择将网络作为新的社交场所。有研究表明,青少年更偏好利用网络进行社交,这使得青少年问题性社交网络使用行为频发[34]。由此可见,反刍思维作为一种消极的人格特质,会加剧学业倦怠这种状态性因素,进而增加网络成瘾的可能性。结果提示,特质性因素与状态性因素之间存在着各个层面的紧密联系,这些风险因素不但能单独预测网络成瘾,而且特质性因素能通过状态性因素对个体身心健康产生危害。因此,不仅要提高学生理解自身思维和感受的能力,以阻断消极情绪循环往复,还应培养学生对学习的热情和兴趣,在学业活动中产生积极的情绪体验,从而降低个体网络成瘾的风险。

(三)应对倾向调节反刍思维对学业倦怠的影响

本研究还发现,应对倾向能够调节反刍思维对学业倦怠的影响。个体越倾向于采取积极的应对方式,则反刍思维对学业倦怠产生的影响越小。这一结果证明,积极应对倾向能够对反刍思维与学业倦怠的双重风险起到一定的缓解作用。压力与应对的交互作用理论指出,应对方能够影响个体对生活事件和外部环境的认知,而积极的应对倾向通过主动采取措施以缓解或调节个体感知到的压力,从而维持身心健康[18]。一方面,积极的应对倾向有更稳定的情绪调节机制,能够使个体感受到更多积极情绪,缓解负性认知带来的不良影响,从而增强注意力资源的合理分配,提高学业投入而非逃避[23]。另一方面,积极应对的个体更倾向于从现实生活中获取社会支持,心理韧性也更高[35],因此遭遇反刍思维后能够积极调动心理资源和外部资源共同应对压力情境,避免产生持续的心理与生理耗竭,从而缓解学业倦怠的严重程度。

与之相反,陷入反刍思维中的个体如果采取消极应对倾向,放弃积极心理建设,一直处于对消极信息的分析与强化中,则更容易产生焦虑、抑郁等消极情绪,过度损耗心理资源,最终导致学业倦怠的产生[36]。相关研究也证实,采取消极应对倾向的个体由于缺乏对当前情境的主动认知评估,意志力被极大削弱,进而产生无助感[37],加重了反刍思维对学业倦怠的负面影响。总之,积极应对倾向缓解了负性认知对个体心理和生理的不良影响,使得个体适应良好,避免了学业倦怠的加剧。因此,针对反刍思维倾向明显等风险特质人群,应培养其积极应对的态度和意识,主动面对情绪和认知上的不适并寻求解决办法,以防对心理健康造成更大损害。

同时,应对倾向在反刍思维到网络成瘾、学业倦怠到网络成瘾的路径中没有表现出调节效应,说明与应对倾向相比,反刍思维与学业倦怠对网络成瘾的影响较为稳定。高反刍思维、高学业倦怠对心理资源造成极大损耗,在内部心理资源不足的情况下,个体在积极应对的过程中可能并非优先考虑问题导向的应对方式,而是寻求能够增加积极体验、发泄和排解负性情绪的调节策略,如打游戏、沉迷于短视频等网络活动,进而发展为网络成瘾。相关研究也发现,在高风险情境中,寻求问题解决的积极应对方式会进一步损耗情绪和认知资源,加剧心理压力,对心理健康造成更大的负面影响[15]。该结果也启示我们,在帮助青少年培养其有效的积极应对策略时,要做到因时、因境制宜,选择情绪调节与问题解决的双重策略,避免心理资源的浪费和损耗,从而减少发生网络成瘾等其他心理和行为问题的可能性。

(四)研究的局限与启示

本研究基于病理性互联网使用的认知—行为理论,考察了远端的特质性因素(反刍思维)与近端的状态性因素(学业倦怠)对网络成瘾的共同影响,并发现应对倾向能够缓冲风险因素对个体的消极影响。但是,本研究仍存在着一些局限和不足。首先,病理性互联网使用的认知—行为理论认为,网络成瘾的核心因素是非适应性认知,同时还受到生活事件(如压力源)的影响,这也符合个体与环境交互作用模型理论,本研究仅从心理层面考察了个体特质与状态对网络成瘾的影响,将来可考虑加入外部环境变量进行探究。其次,从数据收集上看,四个量表皆来自被试的主观报告,难以排除社会赞许性,在未来研究中可以丰富研究测量的方法,如采用观察法测查学业倦怠表现。最后,随着科技的发展,网络成瘾逐渐有了更丰富的内涵和形式,诸如社交网络成瘾、智能手机成瘾、短视频成瘾等,本研究的结论对这些成瘾行为是否具有普适性,有待验证。

五、结论

本研究的结果证实,反刍思维作为一种消极的人格特质是影响网络成瘾的重要因素,能够通过影响中学生的学业倦怠进而导致网络成瘾;同时,中学生的应对倾向能够调节反刍思维对学业倦怠的影响,积极应对倾向缓解了反刍思维对学业倦怠的负面影响。中学生网络成瘾的预防与干预,不仅要有针对网络成瘾本身的解决方法,还应充分考虑到学业倦怠及个体自身特质等多种因素。

【参考文献】

[1] 共青团中央维护青少年权益部, 中国互联网络信息中心.《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》[EB/OL].(2021-07-20). http://www.gov.cn/xinwen/2021-07/20/content_5626236.htm.

[2] YOUNG K S. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder [J]. CyberPsychology & Behavior,1998, 1(03): 237-244.

[3] OZTURK F O, AYAZ-ALKAYA S. Internet addiction and psychosocial problems among adolescents during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study [J]. Archives of Psychiatric Nursing, 2021, 35(06): 595-601.

[4] NOSRATABAD T H, BAYRAMI M, SHIRI A. Structural relations of rumination and catastrophizing and the symptoms of Internet addiction: The mediating role of anxiety [J]. Razi Journal of Medical Sciences, 2019, 26(05): 1-8.

[5] HAZRATBEGI F, ASGARI P, MAKVANDI B, et al. The structural relationships of problem solving skills and Pspiritual intelligence with internet addiction tendency according mediating role of rumination[J]. Journal of sychological Science, 2022, 21(0114): 1251-1264.

[6] NOLEN-HOEKSEMA S, WISCO B E, LYUBOMIRSKY S. Rethinking rumination [J]. Perspectives on Psychological Science, 2008, 3(05): 400-424.

[7] DAVIS R A. A cognitive-behavioral model of pathological Internet use [J]. Computers in Human Behavior, 2001, 17(02): 187-195.

[8] RESKATI M H, HOSSEINI S H, SHAFIZAD M, et al. Relationship between mental rumination and academic burnout among medical students of Mazandaran University of medical sciences [J]. Journal of Health Research in Community, 2019, 5(02): 52-60.

[9] 胡俏,戴春林.中學生学习倦怠结构研究[J].心理科学,2007,30(01):162-164+195.

[10] 郭素然,伍新春.反刍思维与心理健康(综述)[J].中国心理卫生杂志, 2011,25 (04):314-318.

[11] 徐慧,赵富才.反刍思维与社交焦虑的关系:来自元分析的证据[J].心理技术与应用,2021,9(05):270-282.

[12] 曲星羽,陆爱桃,宋萍芳,等.手机成瘾对学习倦怠的影响:以学业拖延为中介[J].应用心理学, 2017, 23(01):49-57.

[13] 秦鹏飞,赵守盈,李大林,等.压力知觉对大学生手机成瘾的影响:自我控制和学习倦怠的序列中介效应[J].心理科学,2020,43(05):1111-1116.

[14] 高文斌,陈祉妍.网络成瘾病理心理机制及综合心理干预研究[J].心理科学进展,2006,14(04):596-603.

[15] 何安明,万娇娇,惠秋平.手机依赖与青少年心理健康的关系:学业倦怠的中介作用和应对方式的调节作用[J].心理发展与教育,2022,38(03):391-398.

[16] 师彬彬,朱智佩,蒋江灵,等.简短认知行为疗法治疗抑郁障碍的研究综述[J].中国心理卫生杂志, 2017,31(09):670-676.

[17] KNAPP P, BECK A T. Cognitive therapy: Foundations, conceptual models, applications and research [J]. Brazilian Journal of Psychiatry, 2008, 30(Suppl. 2): S54-S64.

[18] LAZARUS R S, FOLKMAN S. Transactional theory and research on emotions and coping [J]. European Journal of Personality, 1987, 1(03): 141-169.

[19] ANDREWS G, TENNANT C, HEWSON D M, et al. Life event stress, social support, coping style, and risk of psychological impairment [J]. The Journal of Nervous and Mental Disease, 1978, 166(05): 307-316.

[20] 韩秀,杨宏飞.Nolen-Hoeksema反刍思维量表在中国的试用[J].中国临床心理学杂志,2009,17(05):550-551+549.

[21] 李大林,黄梅,陈维,等.生活事件对初中生抑郁的影响:自尊和反刍思维的链式中介作用[J].心理发展与教育,2019,35(03):352-359.

[22] 解亚宁.简易应对方式量表信度和效度的初步研究[J].中国临床心理学杂志,1998,6(02):114-115.

[23] 贾晓督,李智勇.不同应对倾向大学生在正负性情绪状态下的注意特点[J].中国学校卫生, 2017, 38(11):1657-1660.

[24] 吴汉荣,朱克京.影响大学生网络成瘾相关因素的路径分析[J].中国公共卫生,2004,20(11): 1363-1364.

[25] 凌宇,陈阳,游燏吉,等.社会支持对青少年网络成瘾的影响:坚毅和特定领域冲动的链式中介作用[J].中国临床心理学杂志,2021,29(03):567-571.

[26] 汤丹丹,温忠麟.共同方法偏差检验:问题与建议[J].心理科学,2020,43(01):215-223.

[27] 温忠麟,叶宝娟.有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补?[J].心理学报,2014,46(05):714-726.

[28] WHITMER A J, GOTLIB I H. An attentional scope model of rumination [J]. Psychological Bulletin, 2013, 139(05): 1036-1061.

[29] 黄韵榛,周鹏,丁欣放,等.特质反刍思维个体的注意范围及其调节能力[J].中国临床心理学杂志, 2019, 27(02):227-231.

[30] WATKINS E, BROWN R G. Rumination and executive function in depression: An experimental study [J]. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2002, 72(03): 400-402.

[31] 马鑫,赵晴雪,王觅,等.高反刍思维个体对情绪词汇的抑制缺失.中国心理卫生杂志,2013,27(12):918-923.

[32] 陈骁,冯正直.特质反刍思维与执行控制功能缺陷[J].中国临床心理学杂志,2015,23(06):1065-1069.

[33] MCKENNA K Y A, GREEN A S, GLEASON M E J. Relationship formation on the Internet: Whats the big attraction? [J]. Journal of Social Issues, 2002, 58(01): 9-31.

[34] VALKENBURG P M, PETER J. Online communication among adolescents: An integrated model of its attraction, opportunities, and risks [J]. Journal of Adolescent Health, 2011, 48(02): 121-127.

[35] 宋潮,麻超,張怡萱.新疆维吾尔自治区某校流动儿童应对倾向在心理韧性与社会支持关系中的中介作用[J].中国心理卫生杂志,2016,30(02):127-132.

[36] 余佳,刘可智,刘帅.大学生应对方式与失眠的关系:反刍思维的中介效应[J].南方医科大学学报, 2020, 40(01):137-141.

[37] CHANG Y. The relationship between maladaptive perfectionism with burnout: Testing mediating effect of emotion-focused coping [J]. Personality and Individual Differences, 2012, 53(05): 635-639.

Impact of Rumination on Middle School Students Internet Addiction: A Moderated Mediation Model

LIU Yu-jia, WU Qing-chun, LIU Hui-tao, XIN Su-fei

(Ludong University)

Abstract: Internet addiction has always been highly valued by all sectors of society due to its high incidence among and severe harm to young people. As a negative personal trait factor, rumination has a unique impact on Internet addiction, but its specific mechanism is still unclear, and it is difficult to formulate targeted interventions. Based on questionnaire survey conducted among 577 middle school students, this paper studied the impact of rumination on Internet addiction, and explored the moderating effect of academic burnout and dispositional coping. Results are as follows: Firstly, Rumination has a significant positive predictive effect on Internet addiction. Secondly Academic burnout partially plays a mediating role in the relationship between rumination and Internet addiction. Thirdly Dispositional coping plays a moderating effect on rumination and Internet addiction. The conclusion examines the combined effects of rumination, academic burnout, and dispositional coping on Internet addiction, and reveals that the internal mechanism of rumination as a negative cognitive affecting Internet addiction, which has theoretical and empirical values for alleviating academic burnout and reducing Internet addiction among middle school students.

Keywords: Rumination; Academic Burnout; Internet Addiction; Dispositional Coping; Middle School Students

(責任编辑:魏 一)