地理核心素养视域下初中生高阶思维培养的策略

2023-05-05马小雪王彦超

马小雪 王彦超

摘 要:新版义务教育地理课程标准明确了培养初中学生核心素养的指向要求。依据新版义务教育地理课程标准关于地理课程性质、跨学科主题学习、学业质量要求的相关表述,提出培养学生高阶思维能力的有效路径:根据课标高质量甄选适切的生活素材,设计问题链促进学生高阶思维能力外显,引导学生以科学家的研究视角发现和解决问题,注重综合思维训练,促进高阶思维的养成,构建学生思维进阶高阶思维的有利脚手架。实践表明,这些路径可以使学生在学习过程中,能够充分发挥和强化自身优势进行深度学习,并在学习过程发展思维、提升能力、激发创新意识,从而高效地落实地理核心素养。

关键词:高阶思维能力;问题链;科学家视角;脚手架

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)05-0051-04

近年来,高阶思维已成为热点话题。相关文献中指出:高阶思维在研究与教学方面都颇具发展潜力[1]。高阶思维能力主要包括创新能力、问题求解能力、决策力、批判性思维能力四大方面[2]。《义务教育地理课程标准(2022年版)》提出:地理课程贴近生活,关注自然与社会,对培养学生的批判思维、创新精神和实践能力具有重要的价值。因此,在新课标实施背景下,地理教师如何选择实际生活和自然界中的地理素材?如何通过设计地理问题发展学生高阶思维能力?如何将地理核心素养与高阶思维培养有效整合?如何设计地理试题提升学生高阶思维能力?要回答这些问题,探讨高阶思维能力培养的路径显得尤为必要。

一、甄选适切的生活素材,启动高阶思维能力的锚点

美国学者达克曾提出高阶思维教学的关键是建立学生提问、分析、形成假设和检验假设的能力,也就是“探究”技能。生活实际背景是创造思维的条件,没有实际生活经验,很难提出相关问题并展开相关问题的想象[3]。合适的思维锚点,可在我们面对未知事物时,利用思维锚点形成网,包裹问题,使未知的事物清晰化、具体化,进而解决问题。新课标“课程内容”模块的“内容要求”部分中有1~2条关于结合生活实例的要求;在对应的“学业要求”中要求学生理解这部分知识对人们生产生活的影响。地理知识来源于生活,用地理知识解决生活的实际问题是新课标学业质量描述的基本要求。因此,将生活素材作为思维的锚点更有利于学习对生活有用的地理知识,从生活中提取探究问题更有利于激发学生兴趣、引起学生重视,激发学生自信,积极阐述自己的观点,进而促进地理高阶思维能力的发展[4]。基于此,适切的生活素材可作为发展高阶思维能力的锚点。首先,联系生活和生产的素材,具体包括日常生活、社会生活、工业生产和农业生产。日常生活包括衣食住行,例如,最近的“候鸟老人”新闻,为什么东北三省的老人喜欢到海南三亚去过冬?这是学习中国气候非常适切的素材,东北农村地区的腌咸菜、积酸菜、冷冻菜、窖藏菜和晾干菜的产生都与东北漫长的冬天有着密不可分的关系;其次,联系经济生活和政治生活的素材,课标强调地理教材要充分发挥培根铸魂、落实中国优秀传统文化、体现国家和民族的基本价值观的作用。国家发展过程中,经济领域和政治领域的要事等素材都可作为地理教学素材,例如,“传统藏毯织出创新范儿”这一新闻时事衍生出很多问题:为什么藏毯的故乡是青海?藏毯的原料西宁大白毛是哪种动物毛?为什么青海省分布有这种动物?这为八年级中国地理西北地区的学习提供了很好的素材。最后,链接科技发展和科技前沿的素材,地理学科前沿发展和科学技术的新发展的情景素材包括:纳米科学、材料科学、航天科技、生命科学、信息科学。这些都是培养学生自豪感、家国情怀和开拓视野的珍贵素材。例如,2022年神州十三号搭载的作物种子顺利出仓;2022年5月15日凌晨,“极目一号”浮空艇从海拔4 270米的中科院珠峰站附近发放场地升空,开启了第二次青藏科考“巅峰使命”珠峰科考浮空艇观测任务,获取青藏高原9 000米高空的大气组分变化科学数据,为揭示“亚洲水塔”水的来源提供关键数据和理论基础,为全球变暖背景下青藏高原水生态与人类活动链式变化应对策略提供了重要的科学依据。

基于生活实际的情境化学习,让学生在合适的现实任务情境中学习,有助于正迁移的达成和良好的知识建构,也是新课标学业质量描述的基本要求。提供生活素材的形式可为图片、视频、文字材料、语言描述等,也可为单一形式或多种形式的组合。教师在选择时,除了需要注意适切性,还需要把握好难易度和真实性。

二、设计问题链促进学生的高阶思维外显

新课标提出培养学生的地理核心素养,倡导学生在各种复杂多样的真实情境中,在有意义、开放的任务和活动中,不断实践、讨论、质疑和反思,用已有的知识经验,分析并解决各种复杂和陌生的问题。这就需要关注学生的学习过程,特别是思路方法的形成过程[5]。让学习过程中内隐的思维显性化,是培养学生高阶思维能力的重要策略。问题的设计视角和进阶设计是思维外显的有效方式,教师提问、追问,学生演示、表达、分析思维,都是将思维可视化、外显化的过程,课标中对这部分的要求也非常明确。

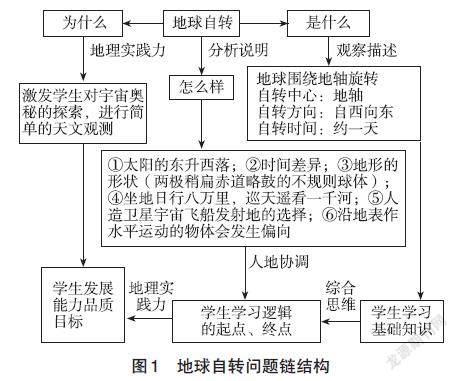

例如,课标中“地球的宇宙环境”和“地球运动”学业质量要求架构出“描述地球与宇宙关系”“说明太空探索的意义和价值”——综合思维;从系統和动态的角度,描述和说明地球自转和公转的特征及其产生的自然现象,并将地球运动与人们的生产生活相联系,扩展学生对人地关系的认识,建立爱护地球的观念——综合思维、人地协调观,进而培养学生探索宇宙奥秘的兴趣,进行简单的天文观测等活动培养地理实践力。笔者以“地球自转”这部分内容为例,整理、分析并梳理出问题链结构(图1)。学生在教师的引导下,结合生活实例,围绕“地球自转产生的主要自然现象及对人们生活生产有哪些影响”进行头脑风暴。

这是以学生发展为中心的实践性学习,强调基础知识、基本技能,落实核心素养,强调思路方法的建构、打破与重构,是提升学习力的有效措施。需要教师关注学生的学习过程,特别是思路方法的形成过程。教师通过整体架构引导学生将学习过程中内隐的思维显性化,例如,通过问题链设计,进而设计若干项解决问题的任务。引导学生在完成任务的过程中不断生成和解决问题,这是学生思维不断外显的过程,也是学生高阶思维发展的过程。

三、引导学生以科学家视角研究问题,促进学生高阶思维科学化

美国义务段科学教材提出:让学生利用自己的知识,在其周围的世界探索科学。调查事情是如何运作的,批判性地思考解决问题,帮助学生像科学家一样迎接充满未知的世界, 像科学家一样用科学的方法探索、思考和解决问题,在这个过程中体会知识的意义,提出假设、用实践检验,形成科学素养,培养学生初步具备崇尚真知、独立思考、大胆尝试等科学品质。而什么是科学家视角,在新版地理课标中也有明确呈现,本文以新版课标跨学科主题学习案例1探访“地球之肾——湿地”和案例2“我的家在这里”的学习活动设计为案例进行梳理(图2)。科学家视角逻辑路径梳理:第一,选择一个可应用的技能和知识,构建出使用沟通和交流的话题。第二,通过问题建立联系,如图2中的问题群,制作湿地公园电子地图,规划考察路线,观测湿地的气温、湿度等气象要素,寻找湿地水源并分析功能,提出湿地保护建议;通过阅读和撰写文章更好地理解“地球之肾”。第三,针对性训练,运用批判思维和分析能力体验工程设计流程是一种跨学科和专业的体验,也可以理解为一种STEM教育。第四,体验科学家发现和解决问题的过程,通过数据分析,检验假设,解决现实世界中的谜题,例如,关于湿地与人类活动的关系,提出具有开放性和价值的问题。最后是反思,在完成这些任务后,学生通过实验对整个活动过程开展反思,进行元认知活动,在教师引导下,学生要反思其在活动过程中学到的高阶思维技能,教师应对这些思维技能的使用规则做出概括,详细地描述应在何时、如何以及为什么可以使用这种特定的思维技能。

总之,在新课标的跨学科主题学习模块中,学生活动的设计思路以及任务群的确立,基本围绕应用技能知识,有沟通和交流方法的话题;通过问题建立联系,理解过程;针对性运用批判思维和分析能力体验工程设计流程。这四大核心视角基本就是科学家的探索路径,引导学生经历这样的思维集群,可极大提升学生高阶思维的发展效率。

四、深化发展思维要素的综合运用,促进学生高阶思维的养成

地理新课标强调“要综合认识地理事物的整体性,注重地理要素相互作用、相互影响的关系,从空间和时间的角度综合分析复杂的自然和人文地理问题以及区域人地关系状况,对其进行系统性、地域性的解释”,这是一种思维方式和能力的体现。通过地理观察、比较、分析、评价和创造等思维方式方法的训练才能实现上述目标的达成。其中分析、评价和创造是布鲁姆分类目标中的后三个项目,被认为是所有学科所共有的高阶思维类别。因此,发展思维要素的综合运用能够很好地促进高阶思维的养成。解决问题的思维活动就是调动知识、重组知识,形成新的知识系统的过程,是高阶思维重要的环节,调动知识的过程就是梳理地理要素体系、根据要素体系建立要素联系,再从时间和空间的角度辨识要素的联系,认识和归纳地方区域特征、区域差异等,其综合思维和高阶思维关系如图3所示。

新版课标增加了学业质量模块,是以核心素养为主要维度。思维要素的综合运用促进高阶思维的养成分析,本文选择2020年济宁中考题为案例进行分析。

读亚洲简图,回答问题。

(1)描述亚洲的位置。

(2)据图判断亚洲的地势特点是中部高、四周低的判断依据。

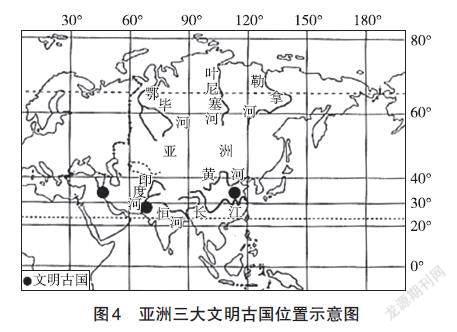

(3)在世界文明的发展进程中,亚洲曾形成三大文明古国,它们的大致位置如图4所示,请描述亚洲三大文明古国所具有的共同自然地理特征。

【试题解析】问题(1)需要学生梳理地理位置要素,一是半球位置;二是纬度位置;三是海陆位置。问题(2)属于在认识基础上的读图分析过程。首先,需要学生对要素进行梳理,包括河流的形状,河流的发源地和注入地,亚洲地形的排列分布特点,其次,分析要素的影响和联系,学生的思维过程是分析出图中和地势联系的河流特点,通过河流自中部向四周奔流入海判断出来。问题(3)需要梳理地理要素后从空间和时间角度分析评价,进而建立联系。亚洲人类文明的发祥地是黄河流域、印度河流域和两河流域,这些地区气温比较温和、水源充足、土地肥沃、地形平坦,以平原为主。

上述思维过程将各地理要素相结合进行思考,运用地图,从梳理要素入手,综合时间和空间分析各要素间的联系和制约。与死记硬背的学习方法不同,这样的学习能使学生深入探究“地理位置、地形、河流”等自然要素的相互影响关系,这是对图3思维过程的完善。从①式到②式, 再到③式,逐步深入原因探究,如同抽丝剥茧,是深度学习,也是高阶思维过程的一部分。

五、构建学生思维脚手架,有效促进思维进阶

人的认知过程是由浅到深、由表及里,不断发现新真理的进阶过程。随着学生年龄的增长,地理教师也应该致力于推进学生思维不断进步和发展,才有利于学生关键能力的养成。新版课标中“学业质量评价”中提到“考查学生在真实情境中与任务中运用区域认知观察和感悟地理环境,以及发现、认识、分析和评价人地关系问题的能力”“命题的任务指向能够测评出学生在完成地理事物和現象识别、地理差异比较、地理综合分析与地理工具运用等过程中的表现”。课标中明确指出初中地理不仅是认识和识别地理事物和地理现象等低阶思维的训练,更多的是在此基础上学生的深度思考和考察。教师如何构建由浅入深的思维认识过程,脚手架的搭建显得尤为重要。从命题的角度分析,首先,可通过设置习题的目标、内容、形式等完成。在习题设置中,机械记忆的考查问题要少于高阶思维的问题,练习的活动要体现分层作业,明确指出高阶思维目标层级。可从识别概念、模型应用、因果关系、描述、比较和对比、推断、概念应用以及形成最终的总结和结论等维度设置目标,通过解决问题调动知识优于单纯地传授知识。下面以美国科学教材中“岩石圈地表特征”为案例进行说明。

(1)定义:什么是地形?

(2)识别:海拔高度和相对高度。

(3)将每一组等高线与正确的示意地形相匹配(图5)。

(4)比较和对比——塑造岩石圈方面和破坏岩石圈方面的力量。

(5)推断——洗车场的经营者想要在社区开一家新店,车主如何使用GIS确定洗车店的位置?解释数据中应该包括哪些信息。

(6)概念应用——解释水为什么既是塑造性又是毁灭性的力量。

在这节课中,學习了地圈的地貌和各种地形,了解了不同力量是如何塑造这些地貌的。

探索问题:一场大火对岩石圈可能产生毁灭性的影响。交互问题:破坏了岩石圈。

确定地圈、大气和生物圈之间的相互作用如何影响森林火灾的过程和破坏性。

案例中的习题在设置上注重从多样化思维角度提问,需要学生能够先理解概念再去辨析并进行解释说明。能够看出“高级思维”的培养应该不断在“生活”中加强,这样才能够突破低阶思维走向高阶思维。另外,题目中对于学生高阶思维发展脚手架提供到位,题中“识别、解释图表、比较和对比、推断、概念的应用”等关键词是对学生思维发展高度的要求,关键词后的具体表述是通过具体的地理事象描述使学生更好理解。通过不断进阶、脚手架,落实了学生高阶思维的发展路径,有事半功倍的效果。能够把新知识与旧知识以及概念经验建立联系,并且能够把新知识纳入已有的知识系统中,这个联系是学生知识迁移和进行知识建构的过程,此过程中搭建合适的脚手架创设优良的学习环境,为学生更好地形成神经网络联结提供支持,是高阶思维能力培养不可或缺的方式。

六、结语

基于国家双减政策背景,以及义务教育新课标的颁布,初中地理教学高阶思维的研究对一线地理教师提高课堂效率具有重要指导作用,高阶思维的培养是关键,从新课标部分内容组织、探究活动、学业质量等编排中体现出对于高阶思维的重视与渗透,在具体学习过程中结合实际生活,适当增加地理实践内容和生活案例的分析等,创造让学生像科学家一样解决问题的教学模式,提升学生的地理核心素养,进而养成与时俱进的创新能力,更好地发挥地理教育培根铸魂、启智增慧的作用。

参考文献:

[1] 杨思贤,李子建.在课程与教学中发展学生的高阶思维一项香港教研个案的启示 [J].课程教学研究,2013,15(3):5-10,16.

[2] 钟志贤.面向知识时代的教学设计框架——促进学习者发展 [M].北京:中国社会科学出版社,2006.

[3] 王靖,崔鑫.深度学习动机、策略与高阶思维能力关系模型构建研究[J].远程教育杂志,2018(6):41-52.

[4] 李艳.基于真实情境的问题驱动教学模式案例设计——以“武汉市洪涝灾害及其应对措施”为例[J].地理教育,2022(3):21-23.

[5] 唐文红.PBL在初中地理教学中的应用[J].地理教育,2019(8):7-9.