期末测试(二)

2023-04-29杨艳

杨艳

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1. 文明是最广泛的文化实体,指人类文化和社会发展的高级阶段,国家的出现一般被视为进入文明社会的最重要标志。下列考古发现中,可以用来作为中华文明已产生的最有力证据的是 ( )

A.姜寨聚落遗址各墓葬的随葬品差别不大 B.仰韶文化出土彩绘陶器

C.良渚遗址主要由宫城、内城、外城组成 D.北京人已经学会使用火

2. 春秋时期齐国的青铜器皿,在山东出土不少,大致可见的趋势,齐器中的礼器越到晚期越少,日用品相对地日益增多;青铜器的器形与纹饰,也越来越多姿多彩。这一趋势反映 ( )

A.青铜铸造技术逐渐成熟 B.儒家思想遭到了挑战

C.贵族等级秩序遭受冲击 D.文化的地方色彩增强

3. 汉文帝时期,在晁错的建议下,“募民徙朔方十万口”;汉武帝时期,“通西南夷道”,并“募豪民田南夷”,此外派司马迁为钦差负责新开拓地区的郡县设置,“以其故俗治,毋赋税”。这说明西汉时期 ( )

A.民族政策呈现镇抚相济 B.采取多元措施促进民族交融

C.重农抑商政策出现松动 D.重视边疆地区的开发与治理

4. 隋唐时期,全国范围内的公私商船、南北杂货都经过两淮商运枢纽运销四方。广州的犀角、象牙,两湖的稻米、木材,四川的蜀锦等都沿江东下,集散于江淮,或者继续北运。这一现象主要得益于 ( )

A.长途贩运的快速发展 B.海上丝绸之路的开辟

C.手工业生产较为发达 D.大运河加强南北沟通

5.20世纪70年代初发掘的唐章怀太子李贤墓墓道两壁上绘有一幅以六人组成的“客使图”(如下图),位于左边的三人为唐代鸿胪寺文职官员;位于右边的是东罗马使节和东北靺鞨族的使者。该图可用于说明当时 ( )

A.大唐文明的影响力强大 B.民族关系和谐稳定

C.中原王朝疆域空前扩大 D.朝贡贸易开始兴起

6. 辽朝统治者很重视对儒学人才的吸纳和重用,如圣宗就曾“诏诸部所俘宋人有官吏儒生抱器能者,诸道军有勇健者,具以名闻”。此外,辽朝还通过兴办官学、开科取士等方式,培养和选拔儒学人才,涌现出一批“为生民立命”“为万世开太平”的儒士。这些做法 ( )

A.利于推动契丹政权封建化进程 B.旨在消除契丹与汉族间矛盾

C.确立了儒学在辽朝的正统地位 D.体现出因俗而治的统治政策

7. 自1167年开始,金世宗开始对猛安谋克制进行改革和重建,严禁猛安谋克户出卖土地、奴婢,禁止酗酒游宴,鼓励猛安谋克户亲自从事耕种。改革并没有收到预期的成效。猛安谋克户依然无法改变懒惰、畏战的面貌。猛安谋克制的衰亡源于 ( )

A.金世宗改革对封建化的逆转 B.猛安谋克的日益腐化

C.因俗而治不适应多民族地区 D.社会条件的根本变化

8. 明太祖罢左右丞相,废中书省,将原中书省的权力进行拆分,划归六部。六部的长官主要由四大学士组成,四大学士将六部的各项事宜进行统筹梳理,最后将整理好的奏折提交给皇帝。这些做法有利于 ( )

A.提高内阁政治地位 B.加强中央集权

C.权臣集体参与决策 D.提高行政效率

9. 《本草纲目》不仅介绍历代本草的中药理论和所载药物,还首次载入民间和外用药三百七十四种,并附药方一万一千零九十六则。尤其是在分类方面,从无机到有机,从低等到高等,基本符合进化论观点。由此可见,李时珍 ( )

A.医德高尚又不盲从古训 B.集中药学之大成又有创新

C.注重考证并且善于总结 D.体察民情并彰显家国情怀

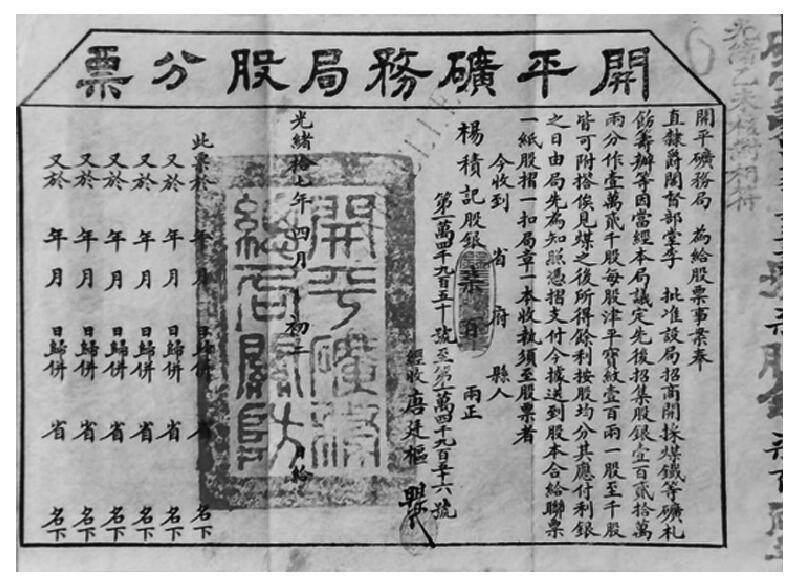

10.下图所示为1881年开平矿务局发行的黄色横版股票。这说明该企业 ( )

A.在民间的信誉较高 B.招股较为顺利

C.经营方式的近代化 D.发展势头良好

11. “明定国是”诏书明确宣示:“嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迁谬之弊。”这种主张 ( )

A.已认识到国家落后根源 B.践行预备立宪的主张

C.有助于减少变法的阻力 D.突破中体西用的思想

12. 1901年,清廷下诏停止49个城镇文武考试五年,涉及到直隶省、山西省、河南省、东三省、陕西省、浙江省、江西省、湖南省等。导致这一现象的原因是 ( )

A.《辛丑条约》签订 B.财政不堪重负

C.清末新政废科举 D.广设新式学堂

13. 南京临时政府颁布了《商业银行暂行则例》《商业注册章程》等法令,支持国人成立中国实业公司,还增加了个人财产、工商企业权益受法律保护的规定,同时成立了中央实业部、交通部和财政部。这些举措 ( )

A.完善了中国近代经济法律体系 B.提高了民族资产阶级政治地位

C.有利于民族资本主义经济发展 D.有利于抑制官僚资本主义膨胀

14. 参加过巴黎和会的中国外交家顾维钧在回忆录中说:“代表团最后的一致意见和决定是自己作出的,并非北京训令的结果”,“无论从国内还是国际观点来看,它都是中国历史上的一个转折点。”这一转折点 ( )

A.扭转了中国外交的被动局面 B.促使中华民族的民族意识开始觉醒

C.引发了国内的五四爱国运动 D.体现了中国外交代表团的抗争精神

15. 黄埔军校不仅创办了多种政治性报刊杂志,还在1925年成立“血花剧社”,成立两年内剧社共在校内外演出50多场,剧目有《血泪潮》《还我自由》《黄花岗》《鸦片战争》《革命军来了》《联合战线》等。由此可见,黄埔军校 ( )

A.注重进行革命宣传和教育 B.号召群众支持北伐战争

C.是反对北洋军阀的主力军 D.是国共合作的必然结果

16. 1935年1月,中共中央政治局在遵义召开扩大会议,开始独立自主地运用马克思列宁主义原理来解决党内存在的方针路线政策问题。这 ( )

A.确立了毛泽东思想的指导地位 B.彻底摆脱了共产国际的领导

C.纠正了党内右倾机会主义错误 D.标志着中共从幼稚走向成熟

17. 1940年,毛泽东发表《新民主主义论》,设计了抗日战争胜利后中国建设新民主主义国家的蓝图。1945年,毛泽东在中共七大上作《论联合政府》的政治报告,将新民主主义国家的形式具体化。这表明中国共产党 ( )

A.努力维护抗日民族统一战线 B.决心打倒国民党解放全中国

C.致力于实现中国的民主制度 D.为建立新中国进行理论准备

18. 周恩来说“我们应该在朝鲜争取反美胜利”,这样“才能够使我们中国人民的胜利继续发展……全世界人民为着和平民主阵营努力反对侵略战争的运动,才能更加高涨起来”。材料表明,抗美援朝战争 ( )

A.打破了美帝国主义的封锁 B.有助于巩固新生人民政权

C.有助于争取世界长久和平 D.提升了新中国的国际威望

19. 1949年以前,石家庄的服装业基本上是私人个体手工业和工场作坊式的生产。1951年,有70名职工的石家庄市新华服装厂成立。到1957年,石家庄拥有了棉纺织行业、印染行业、针织复制业、服装鞋帽业等,成为华北地区重要棉纺织工业基地。石家庄的转变主要是由于 ( )

A.国家工业化的大规模推进 B.棉花种植中心地位的稳固

C.国民经济调整任务的完成 D.现代企业制度的普遍确立

20. 习近平总书记在二十大报告中提到:“ ‘和平统一、一国两制方针是实现两岸统一的最佳方式,对两岸同胞和中华民族最有利。”下列对“一国两制”理解正确的是 ( )

A.最早是为解决香港问题提出 B.首先在澳门地区成功实施

C.是马克思主义中国化的体现 D.实现了台湾问题顺利解决

二、非选择题

21. (14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 在汉朝以前,三公的办公场所称为“府”,是当时国家最高权力机关。到了汉成帝时,开始了机构改革,三公行政级别平行,联合执政,大大削弱了丞相的权力。在三公之下,又设置了太常等9个“卿级”官员,卿的办公场所称为“寺”。“九寺”是汉代的九大部委,综合了现今国务院各个部委。九寺中的太常寺,相当于现代文化部、教育部、科技部、卫生部、药监局、气象局。一直到明清时期,也都有不断的机构改革。洪武十三年,朱元璋废除中书省,创设“四辅官”,几个人共同为皇帝出谋划策,延续到了清朝。

——摘编自《中国古代历次机构改革》

材料二 清代自康熙中期至清末,二百余年间之内政、外交、军事、文化、财政等一切机密要务,乃至皇帝与各具奏人的私人交情,密折内都有反映。如此广博、繁杂的密折内容,无疑给皇帝开辟了广泛的情报来源,广其耳目,增其见闻,洞悉庶务,使其虽身居九重大内,却能及时且较真实地了解全国的政治、经济、社会形势,以及各地风土人情和各级官员的所作所为,而且使百官互相监视,彼此牵制,故人心存戒心,惟恐遭人暗中揭发,一般不敢为所欲为,极有利于皇帝个人独裁专制。

——摘编自刘融《清王朝的朱批密折制述论》

(1)根据材料一,概括中国古代中央机构改革的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝奏折制的特点及历史作用。(8分)

22. (14分)中外交流促进了世界文明发展,亦展示了中华文明魅力。阅读下列材料,回答问题。

材料一 张骞,汉中人也,建元中为郎。时匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,……骞身所至者,大宛、大月氏、大夏、康居,而传闻其旁大国五六,具为天子言其地形所有。语皆在《西域传》。

——班固《汉书·张骞传》

材料二 1953年元旦的《人民日报》社论提出了全国人民的三项伟大任务:第一,继续加强抗美援朝斗争;第二,开始执行国家建设的第一个五年计划;第三,召集全国人民代表大会,通过宪法,通过国家建设计划。此时,中国已经具备了经济建设和社会改造的国内条件,还需要争取的就是有利的国际条件,特别是与周边国家建立良好关系。

——摘编自刘磊《万隆会议与中国同亚非国家的经贸关系》

材料三 2013年,中国提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,简称“一带一路”的合作倡议。该倡议是中国根据古丝绸之路留下的宝贵启示,着眼于各国人民追求和平与发展的共同梦想,秉持开放包容的共商共建共享原则,为中国与相关国家的经济合作、共同繁荣提供新的平台与新的动力。

(1)根据材料一,指出张骞“通西域”的目的,并结合所学概述其意义。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,概括新中国成立初期面临的不利国际条件,并简述50年代中国在争取“与周边国家建立良好关系”的外交成果。(4分)

(3)根据材料三并结合所学,以“一带一路”外交贡献为例,分析说明中国正从经济全球化的参与者变成更具影响力的推动者。(4分)

23. (12分)阅读下列材料,回答问题。

材料 学界对中国古代“中国”一词涵义的宽泛性已经有了足够的认识,据学者研究,在先秦古籍中“中国”一词共出现178次,其含义主要有五种,一为京师之意,凡9次;二为国境之内之意,凡17次;三为诸夏之领域之意,凡145次;四为中等之国之意,凡6次;五为中央之意,凡1次。翁独健先生认为,古代中国一词“只是地域的、文化的概念,或者是一种褒称”。陈玉屏则认为“‘中国之‘中,并非源自地域位置,而是源自‘以我为中心的政治理念”等等。

——摘编自赵永春、贾淑荣《中国古代的“国号”与历史上的“中国”》

选取中国古代史整体、部分或某个朝代,对材料中的观点提出自己的看法,并加以阐述。(要求:论题具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)