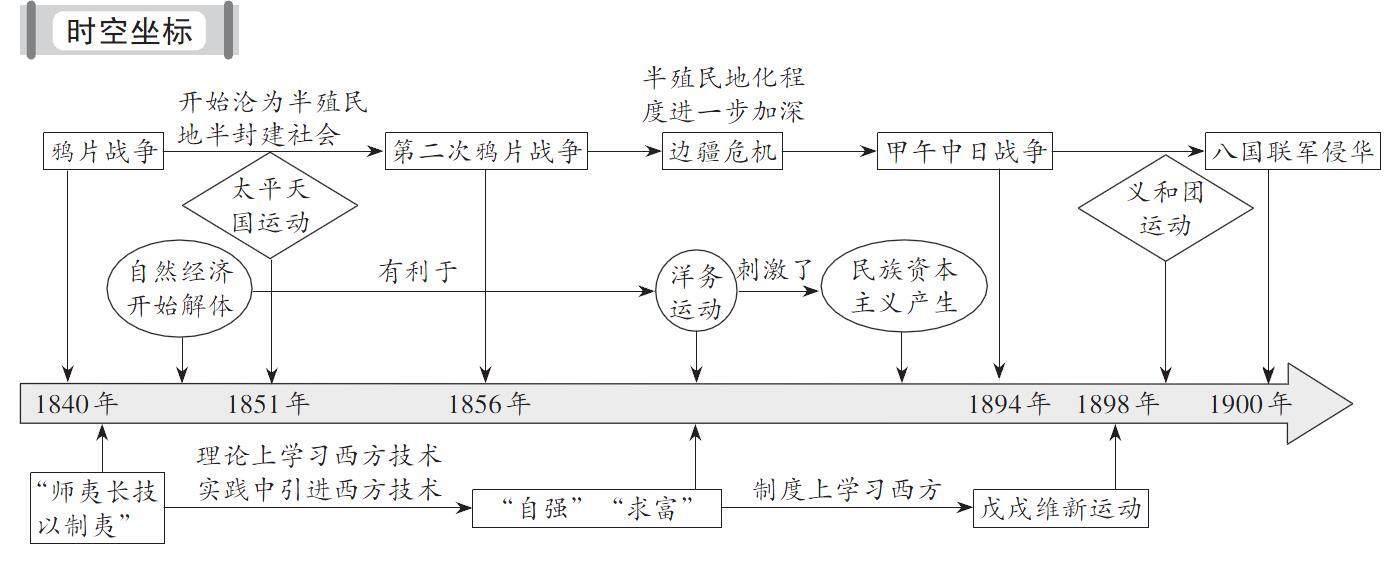

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

2023-04-29陈卉

陈卉

单元特征

半殖民地半封建社会的形成(1840~1901年)

1. 屈辱史:近代列强相继发动了鸦片战争、第二次鸦片战争、中法战争、甲午中日战争、八国联军侵华战争等,并签订了一系列不平等条约,中国逐渐陷入半殖民地半封建社会的深渊,民族危机逐渐加深。

2. 抗争史和探索史:地主阶级虎门销烟,开眼看世界;洋务派推行洋务新政。农民阶级先是发动太平天国起义,后又掀起义和团运动。资产阶级维新派掀起了救亡图存的戊戌变法运动。受阶级局限性和时代的制约,这些都未能挽救国家被动挨打的危局。

重点难点

一、19世纪中期到20世纪初西方列强侵华

1. 侵华起因:与世界资本主义发展阶段和程度紧密相关,具有明显的阶段特征。

2. 侵华目的

(1)两次鸦片战争是以打开中国市场、倾销商品、掠夺原料为目的,反映了工业革命后商品输出的愿望。

(2)甲午中日战争是日本为实现征朝侵华而挑起的战争,目的是扩大资本输出,反映了帝国主义时期资本输出、分割世界的侵略要求。

(3)八国联军侵华战争则以镇压义和团和瓜分中国为主要目的。

3. 侵华趋势——逐步升级

(1)战争发动者:经历了由一国到多国的变化,也反映了近代国际关系由以欧洲为中心向它的两侧转移的变化趋势。

(2)战争规模:波及地区一次比一次广,规模一次比一次大。

(3)侵华方式、手段:经历了由以商品输出为主到以资本输出为主、从武装侵略到控制清政府“以华制华”的变化。

(4)战争危害:列强获取的政治、经济特权逐步增多,中国半殖民地化程度日益加深。

4. 双重影响

(1)破坏性:造成了中国的贫穷落后,阻碍了中国民族资本主义的发展。

(2)建设性:冲击了中国旧的经济和政治秩序,扩大了中外交流的范畴和规模,客观上有利于中国近代社会的进步。

二、太平天国运动体现的时代特色

1. 起义背景新:以往的农民起义多因土地兼并、政治黑暗、自然灾害而发生;而太平天国运动则是因战争赔款加重了人民负担而发生的。

2. 起义形式新:过去的起义也有利用宗教的,但大多数是中国人自己的宗教;而太平天国利用的宗教是外来宗教与中国民间宗教相结合的拜上帝教。

3. 革命任务新:太平天国运动在承担传统的反封建任务的同时,还承担起反侵略的任务,成为民主革命的准备阶段。

4. 指导思想新:以洪仁玕为代表的先进人士,大胆地提出了发展资本主义的蓝图,在一定程度上超越了农民阶级的局限性,具有进步意义。

5. 对外交往新:太平天国曾与洋人打交道,当西方列强提出以国家利益为交换条件支持太平天国时,被拒绝了,这些现象都是以往的农民起义所不曾遇到的新问题。

6. 失败原因新:遭到中外反动势力联合镇压,这是以往的农民运动所不曾遇到的新情况。

三、洋务运动是中国近代化的起步

1. 思想上:洋务派面对新的形势,提出了“中学为体,西学为用”这一最早的近代化思想,表明了统治阶级已经承认“中学”的不足,也使中国人的价值观由“传统人”开始向“现代人”转变,开启了中国思想的近代化。

2. 经济上:洋务派创办的近代企业,尤其是民用企业,引进了西方先进的生产方式,培养了科技人才,开启了近代中国工业文明的先河,为中国近代化的发展提供了物质条件及管理经验。

3. 外交上:洋务运动使中国外交开始向近代化转变,建立了中国第一个常设的外交机构总理衙门,加强了清朝同外国的联系。

4. 军事上:洋务运动创建近代海军,开始了中国军事近代化的历程。

5. 教育上:洋务运动设立新式学堂,培养翻译、科技、军事方面的人才,开启了中国教育的近代化。

四、义和团运动的进步性和局限性

1. 进步性

(1)是一场伟大的反帝爱国运动。义和团运动把斗争的矛头指向帝国主义,提出了“扶清灭洋”的口号,反映了当时中国社会主要矛盾的变化,体现了反抗精神和朴素的爱国意识。

(2)沉重打击了外来侵略势力,阻止了列强瓜分中国的企图。

2. 局限性

(1)指导思想上带有蒙昧迷信和盲目排外的落后性。

(2)义和团运动没有统一的领导,对清朝统治者缺乏警觉,斗争中存在严重的盲目性、自发性和分散性。

五、戊戌维新运动的特点

1. 领域广泛:下至经济基础,上至上层建筑(政治、军事、思想文化),体现了除旧布新的新气象,但未涉及政治制度的根本变革。

2. 推行范围:仅限于社会上层,没有深入广大民众中,因而没有形成变革的巨大力量。

3. 推行者:由没有实权的皇帝来推行,显示出维新力量的薄弱。

4. 性质:是一场资产阶级性质的改革。

5. 目的:变法图强,救亡图存。

6. 作用:起了思想启蒙作用,有利于资本主义的发展和先进科学文化的传播。

7. 过程:变法措施过于急躁,分不清轻重缓急。

六、“西学东渐”与近代中国的思想解放

1. 概述:“西学东渐”通常是指在明末清初以及晚清民初两个时期,欧洲及美国等地学术思想的传入。

2. 表现

(1)第一次高潮:明万历年间天主教传教士传入大量科学技术。当时中国一些士大夫及皇帝接受了西方科学技术知识,但在思想上基本没有受到影响。

(2)第二次高潮:19世纪中叶前后开始,两次鸦片战争的刺激,洋务运动的兴起,促使西方的科学技术再一次传入中国。洋务派以“中体西用”的态度只关注西方先进武器及器械技术等,而未学习其制度及思想。

(3)第三次高潮:19世纪90年代以后,洋务运动的局限性逐渐暴露,许多有识之士开始更积极全面地向西方学习,出现了康有为、梁启超等一批思想家。他们向西方学习大量的自然科学和社会科学的知识,政治上要求改革。

3. 特点:以来华西人、出洋华人、书籍以及新式教育机构等为媒介;以香港、通商口岸以及日本等作为重要窗口;西方的人文科学、自然科学、文学艺术等大量传入中国,对中国各领域都产生了重大影响。

4. 影响:在“中体西用”思想的指导下,中国近代化开始起步。前期主要局限于“器物”层面,在洋务运动后期,出现了倡导政治体制变革的早期维新思想及康梁维新思想,中国近代化出现了由“器物”层面向“制度”层面过渡的迹象。