高铁对民族地区城市高质量发展的影响

2023-04-29刘玉萍胡琼芳

刘玉萍 胡琼芳

摘要:本文从投入产出效率提升的角度构建高铁影响民族地区城市高质量发展的理论框架,基于2006—2017 年民族八省区地级市的高铁开通和经济社会发展数据,对高铁对民族地区城市高质量发展的整体影响及其来源进行实证检验并考察了可能的影响机制。研究显示:从整体影响及其来源看,高铁对民族地区城市高质量发展具有积极影响,且影响主要源于其对技术创新和规模经济的促进作用;从影响的异质性和动态性看,高铁对民族地区城市高质量发展的影响因城市发展基础而异,且积极效应的显现具有一定的时滞性,时滞期约为3 年;从影响机制看,高铁会通过固定资产投资的投资推动、旅游产业发展的产业带动以及绿色发展的产出拉动3 项机制,对民族地区城市高质量发展产生不同方向的影响。今后应进一步加强民族地区的高铁建设,有针对性地补齐高铁城市的资金和要素短板,对不同城市采取差异化的发展激励政策,以促进民族地区城市借力高铁赋能高质量发展。

关键词:高铁;民族地区城市;高质量发展

中图分类号:F063.6;F532.8 文献标识码:A 文章编号:1007-8576(2023)02-0012-14

DOI:10.16716/j.cnki.65-1030/f.2023.02.002

一、引言

2008 年京津城际高速铁路建成通车标志着我国开启了“高铁时代”。《中长期铁路网规划(2008 年调整)》提出要在2020 年之前建成“四纵四横”骨干网络的高铁规划发展目标;到2016 年“四纵四横”高铁网络基本形成之时,《中长期铁路网规划》(发改基础〔2016〕1536 号)进一步将“四纵四横”高铁网络扩展为“八纵八横”高速铁路主通道。从规划发展方向看,与“四纵四横”时期高铁发展主要集中在中东部地区不同,“八纵八横”时期高铁建设将着重向西部地区尤其是民族地区倾斜。随着“八纵八横”高铁规划建设目标的陆续实现,西部民族地区将逐步建成相对完善的高铁网络,这也有利于实现党的二十大报告提出的“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成,构建现代化基础设施体系”的目标。自党的十九大报告首次提出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的科学判断后,党的二十大报告更明确提出“高質量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”,进一步凸显了高质量发展的全局和长远意义。高质量发展“不是只对经济发达地区的要求,而是所有地区发展都必须贯彻的要求;不是一时一事的要求,而是必须长期坚持的要求”①。习近平着眼全党全国人民的中心任务,着重强调“在强国建设、民族复兴的新征程,我们要坚定不移推动高质量发展”②。今后高质量发展将贯穿我国经济社会发展的各领域和全过程,民族地区未来的发展也将且必须践行高质量发展的要求。

在当前全社会勠力推动高质量发展和民族地区高铁建设快速推进之际,一个经常被提及的问题是:高铁能为民族地区高质量发展赋能吗?尽管既有研究显示,高铁整体上对沿线地区的经济社会发展具有积极影响,但对不同发展水平和资源禀赋地区的影响明显不同,由于扩散效应、涓滴效应及虹吸效应等不同方向影响的相互作用,高铁甚至可能不利于基础条件相对较差的边缘地区和中小城市的发展。我国民族地区大多生态脆弱,经济发展的基础条件通常也较为薄弱,随着高铁的快速发展,一方面人们期盼“火车一响,黄金万两”,民族地区能借“高铁红利”实现经济发展质量提升,另一方面人们又担忧“高铁一通,人去楼空”,由于可能产生发达地区对欠发达地区的虹吸效应,高铁反而可能引致民族地区经济发展质量降低。

为明确高铁在民族地区高质量发展中的作用,本文拟基于2006—2017 年我国民族八省区①地级市的高铁开通和经济社会发展数据,从投入产出效率提升的角度构建高铁影响民族地区城市高质量发展的理论框架,在此基础上实证检验高铁对民族地区城市高质量发展的整体影响及其来源,分析影响的异质性和动态性,识别影响的机制,并提出有效利用“高铁红利”助推民族地区城市高质量发展的政策建议。对高质量发展视角下民族地区高铁效应的实证检验,有助于深入理解高铁在民族地区发展中的作用,为民族地区借力高铁实现发展质量提升提供参考。

二、理论框架与研究假说

高质量发展是一个多维度概念[1],从宏观经济的角度来看,高质量发展意味着高质量的供给需求、高质量的要素配置、高质量的投入产出、高质量的收入分配和高质量的经济循环[2],推动高质量发展就是实现以较少的要素投入获得较大的产出收益,提高投入产出效率,降低能源环境成本[3]。从投入端看,发展质量集中体现为劳动力和资本等关键要素的配置和利用效率,高质量发展意味着全社会劳动生产率和资本收益率的提升[4];从产出端看,新时代高质量发展以新发展理念为引领,意味着创新、协调、绿色、开放、共享等不同方面综合绩效产出②的改善[5]。

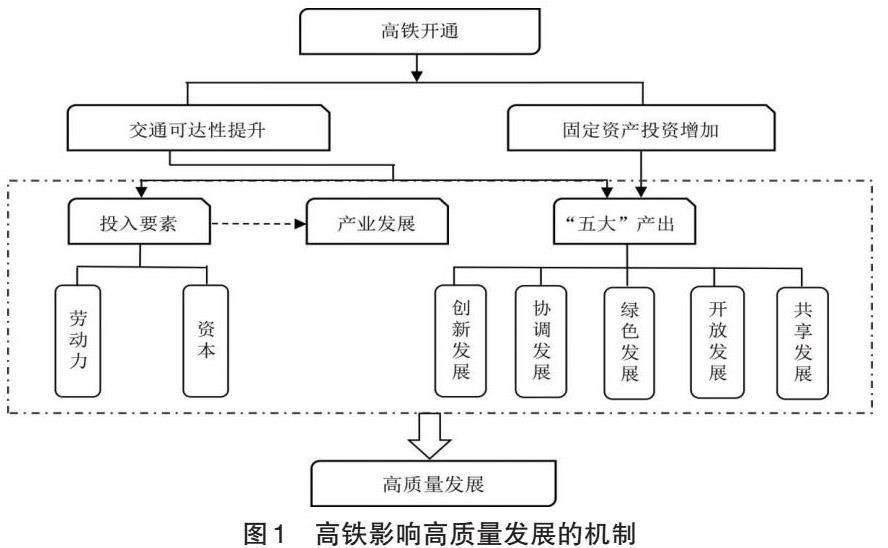

作为便捷高效的交通设施,高铁能有效提升沿线地区的交通可达性;作为投资巨大的基础设施,高铁建设能直接增加沿线地区的固定资产投资[6]。随着交通可达性的提升,要素流动的障碍减少,劳动力和资本等生产要素的流动加快[7],各经济主体将在更大范围内配置要素资源,投入要素的配置效率会因之提升。不仅如此,产品和要素在不同地区间的快速流动和集聚,还将对不同产业的发展产生不同影响,加速与人口流动和交通关系密切的第三产业发展[8]。交通可达性提升所致的时空压缩会引发空间重构效应、外溢效应等,固定资产投资增加则会产生投资的乘数效应[9],这些均会对“五大”产出产生积极影响,产出绩效由此得以改善。在投入要素配置效率提升、更为“清洁”的第三产业发展以及“五大”产出绩效改善的共同推动下,高铁沿线地区的投入产出效率将会提升,从而表现出更高的经济发展质量。高铁影响高质量发展的机制如图1 所示。

与其他地区相比,民族地区的交通状况较差,交通基础设施对民族地区发展的制约性也较强,高铁开通将推动民族地区交通可达性得到较大程度的改善。高铁开通后,通过优化投入要素配置和对“五大”产出的积极影响,民族地区城市的发展质量也将明显提升。据此,本文提出研究假说1 即整体而言,高铁对民族地区城市高质量发展具有积极影响。

虽然整体上看高铁有助于促进沿线地区经济发展质量提升,但这一促进效应却可能存在较大的地区差异性。从要素投入看,随着高铁的开通,沿线地区人口流动的速度不断加快、规模不断增大,但在不同时空尺度上和不同区域范围内,高铁所致人口流动的变化趋势并不相同[10];同样,由于扩散效应、虹吸效应等不同方向影响的相互作用,高铁对沿线地区资本流向的影响也具有非对称性[11]。因此,尽管通过促进要素资源的空间(再)分配,高铁开通整体上提高了投入要素的配置效率,但其对不同地区要素资源配置的影响存在差异[12]。从“五大”产出看,高铁城市能否实现预期的产出增长在很大程度上取决于高铁发展与城市经济发展的同步性[13],由于要素资源禀赋和发展基础差异,不同城市因高铁开通所致的交通可达性提升程度和资源配置效率提高幅度不同[14],这就使得高铁开通会对不同城市不同方面的产出产生不同的影响。

除区位差异外,高铁对民族地区城市高质量发展的影响亦可能会随时间的推移有所变化。从影响链条看,高铁通过提升交通可达性便利劳动力和资本要素的流动从而优化地区资源配置,并促进利好产业的发展和相关产出的增长。在此过程中,交通可达性提升同区域内交通接驳能力有关,劳动力和资本要素的流动与集聚则需以相关的生产、生活和产业配套设施为支撑,无论是交通接驳能力提升还是配套设施建设,均需经过一定时间方可完成,这使得高铁效应不会即时显现,而是相对于高铁开通表现出一定的时滞性。除此之外,与高铁及其配套设施建设相关的固定资产投资也是高铁影响资源配置和产出的主要来源,然而此类投资在高铁建成之后势必逐渐减少,与此相关的高铁效应也将不断弱化。因此,无论是从影响链条还是高铁开通后投资的变化看,高铁的影响会随时间推移而有所不同,这也意味着高铁对民族地区城市高质量发展的影响将表现出时间动态性。据此,本文提出研究假说2 即从区域和时间看,高铁对民族地区城市高质量发展的影响具有区域异质性和时间动态性。

由图1 所示的高铁影响高质量发展的机制可知,高铁开通可能通过优化投入要素配置、推动相关产业发展以及增加“好的”产出来提升沿线地区的经济发展质量。从投入端看,与高铁对人口集中或分散的不确定性影响相比,高铁对资本流动的影响不仅速度更快,方向也更为明确。李平[9]研究發现随着高铁的开通,与高铁及其配套设施建设相关的固定资产投资会快速增长,交通状况改善也将吸引大量外来投资,资本的涌入不仅会改变资本劳动比从而影响投入要素的配置效率,还将通过投资的乘数效应对不同产出产生影响。由此,经由对资本存量的影响,高铁开通最终将影响沿线地区的经济发展质量。高铁开通后,随着交通可达性的提升和大量资本的流入,与人口流动和交通关系密切的第三产业将获得相较于其他产业更多的“高铁红利”,从而得到更好的发展。这类产业往往具有较高的发展绩效和正外部性,在这些高效产业的带动下,沿线地区的产业结构会加速升级且经济效率不断提升,经由产业发展的带动,高铁开通将对沿线地区的高质量发展产生积极影响。从产出端看,覃成林[12]研究发现高铁开通后,随着交通可达性的提升和固定资产投资的增加,沿线地区的创新、协调、绿色、开放、共享发展多有不同程度的改善,“好的”产出因高铁开通而增长,当投入的增速小于产出时,产出的快速增长将使沿线地区的投入产出绩效得到改善。由此,高铁开通可能通过产出拉动对沿线地区的经济发展质量产生影响。

根据上述分析,高铁可能通过投入端资本流入的推动和相关利好产业发展的带动,以及产出端“好的”产出增长的拉动等作用机制,对沿线城市高质量发展产生影响。对于资本较为稀缺的民族地区而言,不仅高铁建设本身会推动大量相关投资进入,交通状况的改善也将吸引大量外来投资流入,这些均将有效缓解民族地区的资本短缺。民族地区城市大多自然资源丰裕、生态环境优美,在高铁的助力下,资源和景观会得到更好的开发,促进相关产业发展提速,同时由于资源配置效率提升,产出效率也会得到不同程度的改善,“好的”产出因之增长。据此,本文提出研究假说3 即从影响机制看,高铁会通过投资推动、产业带动和产出拉动等机制对民族地区城市高质量发展产生影响。

三、研究设计

(一)模型设定

民族地区高铁开通并不满足随机性条件,而是具有一定的选择性,高铁发展规划等政治因素以及高铁开通成本、经济发展水平、人口密度等经济因素,均可能影响民族地区高铁开通的城市和时间选择。由于这些影响高铁开通的政治或经济因素也与高质量发展相关,简单的差分比较可能受内生性问题的影响,使估计结果出现偏差。为减少内生性,本文将高铁开通视为一个民族地区交通基础设施改善的“准自然实验”,在双重差分(DID)框架下设定实证分析模型,对高铁效应进行检验。双重差分法通过构造受高铁开通影响的“处理组”和不受高铁开通影响的“对照组”,对比高铁开通前后处理组和对照组之间差异的变化,从而实现对高铁效应的识别。因民族地区各城市高铁开通的时间并不同步,表现出时间上的渐进性,宜采用渐进性双重差分模型。参照郭峰[15]的做法,基于渐进性双重差分模型的实证模型设定如下:

yit =α +β1whetherit ×timeit +β2whetherit +β3timeit +Σφj xit +εit (1)

式(1)中:i 和t 分别指代城市和年份;y 为表征城市经济发展质量的因变量;whether 为高铁开通变量;time 为高铁开通时间虚拟变量;whether ×time 为双重差分项,也是本文的核心解释变量;x 为影响城市经济发展质量的其他控制变量;ε 为残差项。

(二)变量选取

1. 因变量。全要素生产率提高是实现经济高质量发展的核心要求[16],本文采用由Fare-Primont 指数法[17]测算的全要素生产率测度民族地区城市的高质量发展水平(tfp)。投入指标涵盖资本投入、劳动投入、政府投入3 个方面,分别以固定资产投资(asset)、在校中学生人数(student)、政府财政支出(ex?pend)度量;产出指标则主要指向新发展理念下创新、协调、绿色、开放、共享发展5 个方面,其中创新发展以发明专利授权数(patent)度量,协调发展以城乡居民收入比(incomep)度量,绿色发展以PM2.5 年均排放量(pm)度量,开放发展以对外开放程度(open)度量,共享发展以人均实际收入水平(pgdp)度量。同时,进一步将全要素生产率分解为技术效率、规模效率、剩余混合效率,并分别以分解后的指标技术创新(ote)、规模经济(ose)、配置效率(rme)为因变量,以检验高铁对民族地区城市高质量发展影响的来源。

2. 自变量。本文分别以是否开通高铁(whether)、高铁站台数(all_pl)和新增站台数(new_pl)作为自变量,以从不同维度检验高铁开通的影响。

3. 控制变量。参照贺晓宇[18]的做法,本文选取的控制变量包括经济规模(lngdp)、产业结构(tertia?ryp)、人口规模(pop)、公共服务水平(hospital)、财政压力(pressure)。

(三)数据来源与描述性统计

本文的实证研究主要采用2006—2017 年我国民族八省区地级市层面的高铁开通和经济社会发展数据。其中,高铁开通数据主要根据高铁网(http://www.gaotie.cn/)的高铁线路资讯信息和百度百科的相关高铁站点词条信息手工统计而得,经济社会发展数据主要来自EPS 数据平台中国区域经济数据库和对应年份的《中国城市统计年鉴》,并以各样本省区相应年份的统计年鉴为补充。主要变量定义与描述性统计结果如表1 所示。

(四)平行趋势检验

使用双重差分法进行政策效应评估的重要前提是,处理组如果未受到政策干预,其时间效应(趋势)应与对照组一致,即满足平行趋势(parallel trend)假设。为直观考察民族地区高铁城市和非高铁城市经济发展质量变化的动态差异,本文采用改变前后窗宽的方法检验高铁开通前后不同时间段内影响差异的变化,对应的回归方程设置如下[15]:

式(2)中,Dkit 为表征高铁开通这一事件的虚拟变量。具体而言:若tih 为城市i 开通高铁的具体年份,t -tih =k (k = -3, -2,…,3)分别表示高铁开通的前3 年、前2 年、…、后3 年,且当t -tih =k 时,Dkit = 1,否则Dkit = 0。参数αk 反映了高铁开通k 年对民族地区城市经济高质量发展影响的大小。αk 的估计结果(限于篇幅未列示)显示,在高铁开通之前,不同年份αk 的估计值均较小且在统计上不显著,而在高铁开通之后,αk 的估计值增大且开始变得显著。由此可以认为,在高铁开通之前民族地区高铁城市和非高铁城市的经济发展质量并没有显著差异,即具有相似的时间变化趋势,支持平行趋势假设。这也表明本文研究对象符合采用双重差分法的基本条件,实证模型合理。

四、高铁影响民族地区城市高质量发展的实证检验

(一)整体影响及其来源

根据运行线路不同,高铁开通主要有两种形式,一种是在普通铁路线路升级改造的基础上运行高铁,另一种是新建专门的高铁线路以运行时速更快的高铁。按照Bertolini[19]的“节点—场所”理论,铁路对周边区域的影响主要由节点效应和场所效应构成,节点效应与交通可达性相关,反映了铁路的交通属性,场所效应意指铁路站区可为经济活动提供场所,更多体现了铁路的城市功能属性。从高铁的影响看,在普通铁路线路升级改造的基础上运行高铁,铁路的运输效率提升,高铁将体现出节点功能;新建专门的高铁线路以运行时速更快的高铁,不仅铁路运力提升,配套的高铁新城建设还可为城市扩张提供场所,将同时展现高铁的节点效应和场所效应。为检验高铁开通的影响,本文除以是否开通高铁(whether)为自变量分析高铁的整体效应外,还分别以高铁站台数(all_pl)和新增站臺数(new_pl)为自变量检验高铁的节点效应和场所效应,回归结果如表2 所示。

表2 的估计结果显示:以tfp 为因变量,不同高铁开通自变量的系数估计值均至少在10% 水平显著为正,表明整体上高铁开通对民族地区城市高质量发展具有积极影响,研究假说1 得以验证。whether的系数估计结果显示,与未开通高铁的城市相比,高铁开通平均可使沿线城市的全要素生产率提高0.065。all_pl 的系数估计结果显示,高铁站规模扩大会使高铁的积极影响增强,平均每增加一个高铁站台,沿线城市的全要素生产率将提高0.003,体现出高铁对高质量发展影响的节点效应。new_pl 的系数估计结果进一步表明,每新增一个高铁站台将使沿线城市的全要素生产率提高0.004,高于高铁站台数的平均影响,这是因为新建高铁站点不仅具有节点功能,还能够发挥(相对于原有铁路站点)更强的场所功能,在节点效应和场所效应的共同作用下,新建高铁站点对沿线城市高质量发展的积极影响也就更大。由此,整体来看高铁对民族地区城市高质量发展具有积极影响,高铁不仅承担了交通运输功能,表现出显著的节点效应,高铁站点尤其是新建高铁站点还表现出较强的场所效应。进一步地,将表征高质量发展水平(tfp)的全要素生产率分解为技术效率、规模效率和剩余混合效率后,表2 的估计结果显示:以ote 和ose 为因变量,whether 的系数估计值分别在1% 和5% 水平显著为正,表明与未开通高铁的城市相比,民族地区已开通高铁的城市平均将有更高的技术效率和规模效率;以rme 为因变量,whether 的系数估计值为正但并不显著。由此,高铁开通将推动民族地区城市技术效率和规模效率的提升,但不会对剩余混合效率产生显著影响,表明高铁对民族地区城市高质量发展的积极影响主要源于其对技术创新和规模经济的促进作用。

高铁对高质量发展的积极影响可能来自技术创新能力提升和资源配置效率提高。高铁开通所致沿线城市交通可达性提升,增强了信息可用性,促进了不同行业之间的互动,加速了知识与技术的空间溢出和高效传播[20],这些均对沿线城市的技术创新具有积极影响。通过拓展区域运输网络,高铁开通降低了客货运输成本,促进了城市间各项活动的循环与更新,企业市场范围扩大从而加速形成产业集聚与分工[21],人口也逐渐向高铁新城周边集聚,并因产业和人口集聚产生规模经济。而高铁对沿线城市资源配置可產生不同方向的影响:一方面,高铁开通后,物质和人力资本可能大量流入,对资源丰裕但资本紧缺的地区而言,资本流入将调适资本和资源的比例,提高资源配置效率;另一方面,由于资本的趋利性,高铁开通后资本将趋于流向短期回报更高的行业或产业,且相对于中小城市,中心城市能够吸引更多的物质和人力资本流入,这就使得资本相对丰裕的行业或城市在高铁开通后可能吸引更多资本流入,由于资本的边际收益递减,资本流入优势行业或城市反而不利于资源配置效率提升。由此,高铁对资源配置效率的影响将取决于城市资本的稀缺程度与资本流入产业(城市)的“选择性”,整体影响方向并不明确。

(二)影响的异质性分析

虽然国家的高铁线路规划是以尽可能促进沿线地区经济社会发展为主要目标,但这并不意味着高铁沿线地区利益均等化,而是类似于一个基于各地区发展水平的机遇与挑战并存的博弈过程。通过不同方向高铁效应如涓滴效应、溢出效应、虹吸效应等的相互作用,高铁开通势必引致沿线地区的价值重构[8]。一方面,发展基础较好的中心城市由于本地市场规模大,地方政府财政实力强,产业和交通配套好,劳动力和资本等要素资源能更好地利用高铁运力获得较高回报,从而可能在高铁开通后获得相对更大的竞争优势;另一方面,随着劳动力和资本的大量涌入,中心城市将出现竞争加剧、交通拥堵、资本过剩等“聚集不经济”现象,根据边际收益递减规律,劳动力和资本等要素资源的回报率势必随之降低,此时高铁又将为资源扩散和区域均衡发展创造条件。正因如此,对于发展基础不同的民族地区城市而言,高铁扩大区域差异与缩小区域差异的作用力同时存在,这也使得高铁对不同城市高质量发展的影响可能因其发展基础而异。

参照已有研究并结合民族地区发展实际,本文主要从经济和交通两个方面,检验高铁对不同发展基础和资源禀赋的民族地区城市高质量发展影响的异质性。具体而言,以经济规模(lngdp)、产业结构(tertiaryp)和财政压力(pressure)度量不同城市经济发展水平的差异,以公路发展水平(roaddens)和高铁发展水平(hsrdens)度量不同城市交通发展水平的差异,分别在回归方程(1)中加入是否开通高铁变量(whether)与各经济(交通)变量的交乘项,根据交乘项的系数估计值判别高铁影响的异质性,回归结果如表3 所示。

1. 经济规模的异质性影响。由表3 可知,whether×lngdp 的系数估计值在10% 水平显著为负,表明城市经济规模越大(一般而言经济发展水平也越高),高铁对其高质量发展的积极影响越小。这与刘耀彬[8]有关高铁对产出影响的实证研究结果并不一致,其认为由于虹吸效应的影响,高铁对大城市产出的积极影响一般要大于中小城市。对此,可能的合理解释是,高铁开通后大城市产出的增长主要来自投入的增加而非发展质量的提升。诚然,高铁开通后会有更多的物质和人力资本流入大城市,但由于资本的边际收益递减,相较于资本更为稀缺的中小城市,大城市资本和劳动力投入所获平均回报反而更少,由此表现为随着经济规模的增大,高铁对高质量发展的积极作用反而减小。

2. 产业结构的异质性影响。由表3 可知,whether×tertiaryp 的系数估计值在5% 水平显著为负,表明对于第三产业相对更发达的民族地区城市而言,高铁对其高质量发展的积极影响更小。高铁带来的时空收缩效应能否转变为预期的经济收益在很大程度上取决于高铁发展与产业发展的匹配性,一般而言,与第一、第二产业相比,高铁对第三产业的影响更为明显和直接[13]。第三产业相对发达的民族地区城市,本就已经在该产业中集聚了大量的固定资产投资、政府财政投入以及劳动力资源,随着高铁开通后固定资产、财政资金和劳动力的继续流入,尽管第三产业的产出仍将获得长足增长,但投入产出比却会因资本的边际收益递减而降低,由此表现为高铁对第三产业占比相对更高的民族地区城市高质量发展的积极影响相对更小。

3. 财政压力的异质性影响。由表3 可知,whether×pressure 的系数估计值在10% 水平显著为正,表明对财政压力较大的民族地区城市而言,高铁对其高质量发展的积极影响较大。作为投资巨大的交通基础设施,不仅高铁站点区及其配套设施建设耗资颇巨,站区周边的交通配套和站区综合体建设也需要投入巨额资金。民族地区城市大多财政收入有限,大规模的基础设施建设通常需要依靠中央政府的转移支付或直接投入。一般来说,对中央政府的财政依赖越强、财政压力越大的民族地区城市经济发展水平越低,资本和劳动力的稀缺程度越高。伴随着高铁开通以及资本和劳动力的流入,新增单位投入所获产出更多,由此表现为高铁对财政压力较大的民族地区城市高质量发展的积极影响更大。

4. 公路发展水平的异质性影响。由表3 可知,whether×roaddens 的系数估计值不显著,表明在不同的公路发展水平下,高铁开通对民族地区城市高质量发展的影响并未呈现出明显差异。与其他陆路交通运输方式相比,快捷是高铁最大的标签,为保障快捷,高铁通常设站较少,这就使得沿线城市如需利用高铁运力,尚需市内交通将旅客和货物运送至高铁站点,市内交通接驳能力对高铁运力的有效发挥至关重要。但是,路网密度较高的民族地区城市通常也是经济发展水平较高的区域中心城市,如前所述,这些城市的资本和劳动力本已相对丰裕,高铁开通后资本和劳动力的继续流入势必回报不高。一方面,较高的路网密度有助于充分利用高铁运力,对高质量发展有利;另一方面,较高的路网密度也代表着较丰裕的资本和劳动力,从而会使高铁对发展质量的提升作用较小。由此,在正反方向作用力的共同影响下,高铁对民族地区城市高质量发展的影响并未因公路发展水平而异。

5. 高铁发展水平的异质性影响。由表3 可知,whether×hsrdens 的系数估计值在1% 水平显著为正,表明随着高铁网络密度的增大和发展水平的提高,高铁对民族地区城市高质量发展的积极影响增大。高铁具有规模经济特征,当高铁线路较少且网络尚未形成之时,高铁对沿线城市交通可达性的提升作用有限,也无法在较大范围内优化资源配置。随着高铁网络的逐渐完善,不同城市之间的通达性快速提升,更大范围的要素流动也使資源配置效率显著提升,对沿线城市高质量发展的促进作用得以显现。由此表现为高铁发展水平越高,高铁对高质量发展的积极影响越大。

(三)影响的动态性分析

从动态角度看,随着时间的推移,高铁对民族地区城市高质量发展的影响是由强化和衰减两个方向因子共同作用的结果。一方面,高铁主要通过提升交通可达性和便利要素流动来对沿线地区经济发展质量产生影响,在此过程中,交通可达性的提升需要以城市内交通接驳能力的提高为支撑,要素流动也具有渐进性,这意味着需经过一定的时间高铁效应才能逐渐显现,在高铁效应渐次显现的过程中,高铁的影响也将日益深化;另一方面,高铁及其配套设施建设带来的相关资源也是高铁影响高质量发展的主要来源,然而此类资源在高铁建成之后势必不断减少,使得随着时间的推移,由资源流入带来的高铁效应逐渐衰减。为检验高铁对民族地区城市高质量发展的影响随时间的变化趋势,本文进一步在回归方程(1)中加入是否开通高铁变量(whether)与开通时间虚拟变量的交乘项,根据交乘项的系数估计值判别高铁对民族地区城市高质量发展影响的动态性,回归结果如表4所示。

由表4 可知,在以tfp 及其分解指标为因变量的各个模型中,高铁开通变量与表征开通前3 年的时间虚拟变量的交乘项的系数估计值要么不显著,要么显著性水平较低,表明在高铁开通之初其对民族地区城市高质量发展的积极作用并未显现。从高铁开通第四年起,交乘项的系数估计值开始变大且显著性水平增强,高铁开通的积极影响由此开始大量显现。总体来看,高铁对民族地区城市高质量发展的影响表现出明显的时滞性,时滞期约为3 年。可能的原因在于,民族地区各城市内部交通基础设施发展相对更为落后,高铁开通后,相关配套设施的建设需要较长时间,使得高铁效应不能马上发挥。

综上,研究假说2 得以验证。

(四)稳健性检验

本文采用安慰剂检验考察基准回归结果的稳健性,如果民族地区城市发展质量的提升是由其他因素而非高铁开通引致,那么假设非高铁城市开通了高铁,也会得到显著的结果。为此,参照刘玉萍[6]的做法,在全部样本中随机抽取10% 的样本作为受高铁开通事件冲击的样本,被抽中的城市作为假设的高铁城市,时间则为高铁开通时间,在此基础上按照双重差分模型的实证思路重新构建双重差分项whether,然后进行面板数据的双重差分估计,并以whether 的系数估计值判别安慰剂检验中高铁对高质量发展的影响。为保证分组的随机性以增强结果的说服力,本文进行200 次随机分组和相应的双重差分估计,结果(限于篇幅未列示)显示在200 次随机抽样下,试点变量whether 的系数估计值呈均值接近于0 的正态分布,大多估计值小于基准回归所得结果0.065,且基本不显著。表明基准回归中高铁的显著正向影响并非由其他未观测的因素所驱动,基准回归结果稳健。

五、高铁影响民族地区城市高质量发展的机制分析

前文实证结果显示,与高铁的经济社会效应类似,高铁对民族地区城市高质量发展具有积极且异质的影响。那么,在民族地区现有的发展基础和条件下,高铁影响其高质量发展的机制又是什么呢?由图1 所示的理论框架可知,高铁开通可能通过投资推动、产业带动和产出拉动3 项机制推进民族地区城市发展质量提升,这3 项机制分别指向了投入端的要素配置效率提高、相关产业发展加速以及产出端在新发展理念下不同产出的增长。

从要素配置效率看,高铁开通后,劳动力和资本等生产要素流动的成本降低、速度加快,通过改变要素投入比例,高铁将对沿线城市发展质量产生影响。劳动力流动因受诸多因素影响,导致交通基础设施对其的作用并不明确。与此相比,高铁至少可从两个方面推动沿线城市固定资产投资的增长,一是高铁线路铺设和高铁站点改造或新建本身即需要大量投资,二是高铁新城及其周边配套设施建设也将吸纳大量政府及民间投资[10]。然而,对于要素禀赋不同的民族地区城市而言,高铁所致资本流入对其发展质量的影响亦具有两面性:对于资本较为短缺的城市,资本流入将提高资源配置效率并促进经济发展质量提升;对于资本要素本就相对过剩的城市,资本的继续流入只会获得更低的边际收益,反而不利于经济高质量发展。因此,高铁通过投资推动机制对民族地区城市发展质量的影响,其大小和方向主要取决于资本的产出弹性,如果产出的增速高于投入的增速,高铁将通过投资推动机制提升民族地区城市经济发展质量;反之,投资推动机制则不会发挥积极作用。

从相关产业发展看,通过促进产品和要素在不同地区的快速流动和集聚,高铁将对不同产业的发展产生不同影响。相对而言,第三产业由于与人口流动和资本的关系更为密切,将会在高铁开通后获得更多发展红利,对于民族地区城市则主要表现为伴随着高铁开通旅游业的快速发展。民族地区城市大多旅游资源丰富,但受自然和交通条件限制,各地旅游资源开发程度不一,高铁带来的交通可达性改善大幅提升了旅游目的地的可进入性和吸引力,从而对沿线城市旅游业的发展产生了积极的推动作用[22]。作为一种资源消耗低、环境破坏小的绿色生态型产业[23],旅游业发展可与生态环境改善相互促进[24],其对经济增长的促进作用亦已得到广泛认可[25]。需要注意的是,旅游业快速扩张也可能引发负面影响,过快发展的旅游业可能会对其他产业产生挤出效应,从而导致旅游目的地的产业结构不合理,使产业协同较弱甚至出现荷兰病效应[26]。此外,旅游业在带动制造业、交通运输业以及住宿餐饮业等相关行业发展的同时,随着要素投入的增加,也可能引发连带的旅游污染问题[27]。正因如此,尽管高铁对旅游业发展的积极影响已为大量研究所证实,但其通过旅游业发展对经济发展质量提升的促进作用却并不明确。

从“五大”产出看,高铁主要通过加速创新要素流动和弱化技术外溢空间阻隔对沿线城市的创新绩效产生影响[28];高铁是否会促进区域协调发展取决于集聚效应和扩散效应的相对大小[29];高铁可通过替代效应、结构效应、技术效应以及开放效应等渠道影响沿线地区的环境质量,且在不同时期、不同地区和不同环境指标上,高铁对环境的影响存在差异[30];高铁对开放发展的影响主要体现在其对贸易发展和出口增长的积极作用上[31];高铁能提升沿线地区居民的收入和消费水平,但对收入差距的影响并不明确[32]。虽然从整体上看,高铁在“五大”发展中主要发挥积极作用,但对于特定基础条件的地区而言,高铁的影响存在明显差异,尤其需要警惕的是,由于虹吸效应的影响,高铁通常对发展基础较好地区产出的积极影响更大,同时可能导致发展基础较差地区产出的下降。不仅如此,要通过产出增长的拉动作用提升经济发展质量,尚要求产出增长的速度快于要素投入增长的速度,否则,如果产出增长主要来自要素投入增加,那么即便高铁推动了产出增长,其对高质量发展的提升作用也无法显现。

因此,对于发展基础整体较差的民族地区而言,不仅高铁开通对不同方面产出的影响并不明确,产出增长对高质量发展的拉动作用也不得而知,这些均将影响高铁通过产出拉动机制对民族地区城市高质量发展发挥的作用。

通过以上分析可知,高铁开通可为民族地区吸引更多的固定资产投资,推动沿线城市旅游业的快速发展,并对新发展理念下的不同产出产生不同影响,进而可能通过固定资产投资推动、旅游产业发展带动或不同产出增长拉动,对民族地区城市的经济发展质量产生影响。为此,本文以固定资产投资额度量固定资产投资(asset),以旅游产业产值度量旅游产业发展水平(travel),以全要素生产率测算使用“五大”产出指标(patent、incomep、pm、open、pgdp)度量不同方向产出的增长,采用Baron[33]提出的“三步法”,对高铁影响民族地区城市高质量发展的投资推动、产业带动和产出拉动3项机制分别进行检验。具体步骤包括:第一步,将高铁开通变量(whether)同各中介变量进行回归,如果系数显著,则表明高铁开通对投资增加、产业发展或产出增长有影响;第二步,将高铁开通变量(whether)同高质量发展变量(tfp)进行回归,如果系数显著,说明高铁开通对经济高质量发展有影响;第三步,将高铁开通变量和欲检验的中介变量同时加入模型对高质量发展水平变量(tfp)进行回归,如果高铁开通变量(wheth?er)的系数估计值变得不显著或者虽然显著但系数大小有明显变化①,而中介变量的系数估计值仍然显著,则证明高铁开通会通过中介变量代表的机制影响经济高质量发展。在回归方程(1)的实证框架下,基于上述检验过程所得的主要回归结果②如表5所示。

表5 的估计结果显示:在第一步的回归中,高铁开通变量(whether)的系数估计值均在1% 水平显著;从系数估计值的符号看,高铁开通增加了民族地区城市的固定资产投资,推动了民族地区城市旅游产业的发展,提升了民族地区城市的创新发展水平并减少了环境污染。第二步的回归结果如表2所示,高铁开通对民族地区城市高质量发展具有显著的正向影响。第三步中,在将高铁开通变量(whether)和固定资产投资变量(asset)、旅游产业发展水平变量(travel)、创新发展变量(patent)、绿色发展变量(pm)同时加入回归方程后,除创新发展变量(patent)不显著外,其他中介变量的系数估计值均至少在10% 水平显著。具体而言,与表2 基准回归结果进行比较,在加入固定资产投资变量(asset)后,高铁开通变量(whether)的系数估计值有所增大,而加入旅游产业发展水平变量(travel)或绿色发展变量(pm)后,高铁开通变量(whether)的系数估计值减小且显著性水平减弱。从各中介变量(asset、travel、patent、pm)和高铁开通变量(whether)系数估计值和显著性水平的变化可知,固定资产投资、旅游产业发展和绿色发展在高铁影响民族地区城市高质量发展的过程中发挥了中介作用,其中固定资产投资的中介作用为负,旅游产业发展和绿色发展的中介作用为正。

以上估计结果证实,高铁会通过固定资产投资的投资推动、旅游产业发展的产业带动以及“五大”产出中绿色发展的产出拉动3 项机制,对民族地区城市高质量发展产生影响,研究假说3 得以验证。高铁开通吸引了过多的固定资产投资,会对沿线城市的高质量发展产生负向影响,而通过推动旅游产业发展和绿色发展,高铁会对民族地区城市高质量发展产生积极影响。

六、结论与建议

根据“八纵八横”高铁发展规划,我国高铁建设将逐步向西部民族地区倾斜。按照习近平提出的所有地区都必须贯彻高质量发展的要求,未来我国民族地区发展将紧紧围绕高质量发展这个主题。

在此背景下,本文实证检验了高铁对我国民族地区城市高质量发展的影响,得到如下结论:第一,从整体影响及其来源看,高铁对民族地区城市高质量发展具有积极影响,在这一过程中高铁同时展现出节点效应和场所效应;就其来源而言,高铁对民族地区城市高质量发展的积极影响主要源于其对技术创新和规模经济的促进作用。第二,从影响的异质性和动态性看,高铁对民族地区城市高质量发展的影响因城市的发展基础而异,经济规模越大、第三产业占比越高的城市,高铁的积极影响越小;财政压力越大、高铁发展水平越高的城市,高铁的积极影响越大;高铁对民族地区城市高质量发展的积极影响并非即时显现,而是具有一定的时滞性,时滞期约为3 年。第三,从影响机制看,高铁会通过固定资产投资的投资推动、旅游产业发展的产业带动以及“五大”產出中绿色发展的产出拉动3项机制,对民族地区城市高质量发展产生影响,其中固定资产投资的投资推动机制会产生负向影响,旅游产业发展的产业带动和绿色发展的产出拉动机制则会产生积极影响。整体而言,本文的研究结论不仅证实了高铁在助推民族地区城市高质量发展,尤其是经济规模小、第三产业发展水平不高、财政压力大的民族地区中小城市高质量发展中的积极作用,还发现了高铁可能通过产业带动和产出拉动两项机制对高质量发展产生积极影响,为民族地区通过高铁赋能高质量发展提供了经验证据。

根据上述研究结论,本文提出如下建议:一是进一步加强民族地区高铁建设。尽管近年来我国民族地区高铁整体发展较快,但与中东部地区相比仍有不小差距,且在民族地区内部,发展基础相对较差的中小城市高铁发展水平较低。虽然从产出的角度看,发达地区能够更好地挖掘高铁带来的节点和场所优势以获得更多产出收益,但是就高质量发展而言,欠发达地区反而能够更有效地利用高铁优化要素资源配置从而获得更高的投入产出比。因此,加强民族地区高铁建设对于促进区域协调发展具有重要意义,在进入高质量发展阶段后,其为民族地区抓住机遇实现发展质量大幅提升提供了契机。

二是有针对性地补齐高铁城市的资金和要素短板。高铁对民族地区城市高质量发展的积极作用同区域内高铁发展水平、公路交通接驳能力以及配套设施建设水平等诸多因素相关,而高铁配套设施与相关产业基础的建设则需以地方政府的投入为支撑。民族地区高铁城市往往发展基础较差且财政实力薄弱,与高铁相关的配套投入常常无法得以保障,使得高铁的积极作用可能被抑制。因此,为充分发挥高铁的积极效应以推动高质量发展,民族地区城市需积极主动拓宽融资渠道,采取有效措施弥补要素投入的不足,有针对性地补齐资金和要素短板以充分挖掘高铁积极作用的潜力。

三是对不同城市采取差异化的发展激励政策。首先,由于不同的民族地区城市在发展基础和禀赋条件等方面存在差异,为有效利用高铁运力推动高质量发展,政府应根据不同城市的实际情况制定差异化的配套政策和激励措施。其次,由于高铁对民族地区城市高质量发展的影响具有异质性和动态性,这意味着对一些区域或城市(或在短期内),高铁对高质量发展的影响可能并不显著甚至会产生负向影响;而对其他区域或城市(或从长期看),高铁对高质量发展的积极影响则可能很大。

因此,为防止高铁对某些城市高质量发展带来的不利影响,政府应根据高铁对不同城市可能带来的影响采取有针对性的預防措施。此外,由于高铁对不同民族地区城市技术进步的改进、规模效率和资源配置效率的提升等均有异质性影响,不同地方政府应根据自身优势和不足制定差异化的发展激励政策。

参考文献:

[1]任保平,文丰安. 新时代中国高质量发展的判断标准、决定因素与实现途径[J]. 改革,2018(4):5-16.

[2]安淑新. 促进经济高质量发展的路径研究:一个文献综述[J]. 当代经济管理,2018(9):11-17.

[3]武剑,林金忠. 经济增长的福利转化效应:中国与世界比较[J]. 数量经济技术经济研究,2015(8):3-24.

[4]王振华,李萌萌,江金启.交通可达性对城市经济高质量发展的异质性影响[J].经济与管理研究,2020(2):98-111.

[5]黄顺春,陈洪飞.黔滇桂青民族地区经济增长与经济高质量发展协同度分析[J].贵州民族研究,2021(2):135-143.

[6]刘玉萍,郭郡郡. 农民享受到高铁红利了么——基于中国区县数据的实证检验[J]. 山西财经大学学报,2019(12):1-13.

[7]李欣泽,纪小乐,周灵灵. 高铁能改善企业资源配置吗?——来自中国工业企业数据库和高铁地理数据的微观证据[J]. 经济评论,2017(6):3-21.

[8]刘耀彬,郑维伟. 不同等级高速铁路对区域经济差异的影响——基于DID 模型对江西省的实证分析[J]. 南通大学学报(社会科学版),2019(6):23-33.

[9]李平,王春晖,于国才. 基础设施与经济发展的文献综述[J]. 世界经济,2011(5):93-116.

[10]李廷智,杨晓梦,赵星烁,梁进社. 高速铁路对城市和区域空间发展影响研究综述[J]. 城市发展研究,2013(2):71-79.

[11]HELPMAN E,KRUGMAN P.Market Structure and International Trade[M].MA:Cambridge,1985.

[12]覃成林,黄龙杰. 中国高铁与区域经济发展研究进展[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版),2018(5):72-79.

[13]CHEN C L.Reshaping Chinese Space-Economy Through High-Speed Trains:Opportunities and Challenges[J].Journalof Transport Geography,2012(22):312-316.

[14]LEVINSON D M.Accessibility Impacts of High-Speed Rail[J].Journal of Transport Geography,2012(22):288-291.

[15]郭峰,熊瑞祥.地方金融机构与地区经济增长——来自城商行设立的准自然实验[J].经济学(季刊),2018(1):221-246.

[16]刘世锦.GDP增长目标未提“争取更好结果”契合高质量发展[N].每日经济新闻,2018-03-08(03).

[17]O'DONNELL C J.The Sources of Productivity Change in the Manufacturing Sectors of the U.S.Economy[Z].CEPAWorking Papers Series,2011.

[18]贺晓宇,沈坤荣.现代化经济体系、全要素生产率与高质量发展[J].上海经济研究,2018(6):25-34.

[19]BERTOLINI L.Spatial Development Patterns and Public Transport:The Application of An Analytical Model in theNetherlands[J].Planning Practice & Research,1999(2):199-210.[20]WENNEKERS S,THURIK R.Linking Entrepreneurship and Economic Growth[J].Small Business Economics,1999(1):27-56.[21]MELO P C,GRAHAM D J,LEVINSON D,AARABI S.Agglomeration,Accessibility,and Productivity:Evidence forLarge Metropolitan Areas in the US[J].Urban Studies,2017(1):179-195.

[22]吴贵华,张晓娟,李勇泉.高铁对城市旅游经济发展的作用机制——基于PSM-DID方法的实证[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2020(5):53-64.

[23]明庆忠,陈英,李庆雷.低碳旅游:旅游产业生态化的战略选择[J].人文地理,2010(5):22-26+127.

[24]李秋雨,朱麟奇,王吉玉.全域旅游背景下吉林省旅游业-经济-社会-生态环境协调性研究[J].地理科学,2020(6):948-955.

[25]赵磊.国外旅游发展促进经济增长假说(TLGH)研究综述[J].旅游科学,2012(4):77-95.

[26]邓涛涛,刘璧如,马木兰.旅游产业依赖与全要素生產率增长——基于“资源诅咒”假说的检验[J].旅游科学,2019(1):1-17.

[27]曾婧婧,保瑞,温永林.旅游业资源名片效应、区位因素对空气污染的影响[J].中国人口·资源与环境,2020(11):194-205.

[28]DONG X F,ZHENG S Q,KAHN M E.The Role of Transportation Speed in Facilitating High Skilled TeamworkAcross Cities[J].Journal of Urban Economics,2020(C):1-16.

[29]张克中,陶东杰.交通基础设施的经济分布效应——来自高铁开通的证据[J].经济学动态,2016(6):62-73.

[30]范小敏,徐盈之.交通基础设施建设是否具有减排效应——来自中国高铁开通的证据[J].山西财经大学学报,2020(8):56-70.

[31]孙浦阳,张甜甜,姚树洁.关税传导、国内运输成本与零售价格——基于高铁建设的理论与实证研究[J].经济研究,2019(3):135-149.

[32]俞峰,唐宜红,张梦婷.高铁开通对中国城乡收入差距的影响研究[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2020(4):129-143.

[33]BARON R M,KENNY D A.The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986(6):1173-1182.

(责任编辑:孙竹青)