煤制柴油理化特性对柴油机排放性的影响

2023-04-25王杰赵凯李小华

王杰,赵凯,李小华

(1.江苏大学汽车与交通工程学院,江苏 镇江 212013;2.中汽研汽车检验中心(常州)有限公司,江苏 常州 213100)

随着国民经济发展,我国汽车保有量日益增加,对能源需求及污染物控制带来了严峻挑战[1]。我国能源结构是“富煤少油有气”,我国石油储量相比于消耗量,处于贫油的状态。俄乌冲突以来国际局势愈加复杂,2022年国内油价连续22次上调,0号柴油逼近9元大关[2],因此,发展可替代石油基燃油的清洁油品迫在眉睫。煤制柴油作为一种新型能源,具有与石油基燃料相近的动力性、燃油经济性,且其十六烷值高,使得燃烧较为柔和,硫和芳香烃含量较低,对发动机排放物的生成有一定的抑制效果,因此发展煤制柴油具有较好的前景[3]。

根据生产工艺的不同,煤制柴油分为煤直接液化油(Diesel of Direct Coal Liquefaction,DDCL)和煤间接液化油(Diesel of Indirect Coal Liquefaction,DICL)。从产业角度分析,我国现代煤化工发展始于20世纪末,贯穿“九五”至“十三五”共5个“五年计划”,经过近25年的发展,截至“十三五”末,我国煤制油产能达到898 万t/a。随着“十四五”规划到来,我国煤化工产业又将步入新台阶。现阶段我国大部分煤制油生产企业均以生产煤间接液化油为主,煤直接液化油主要由神华集团生产,神华集团在内蒙古鄂尔多斯建成全球首套生产规模为 108 万t/a煤直接液化生产线,经济效益良好[4]。随着煤化工产业发展,国内外专家学者对煤制柴油在内燃机上的应用进行了大量研究。管文军在分别搭载SCR和DOC+DPF两种后处理装置的柴油机上进行了F-T柴油的研究,发现在搭载SCR后处理系统的发动机上燃用F-T柴油会降低NOx和PM排放量,在搭载DOC+DPF后处理系统的发动机上燃用F-T柴油会降低CO和PM排放量[5]。杜宏飞在一台柴油机上燃用F-T柴油和普通柴油的混合燃料,对发动机动力性、排放性进行了研究,研究表明,随着F-T柴油掺混比例的增加,发动机的动力性能指标与经济性能指标都随之下降,热效率随之提高,并且通过添加F-T柴油可以降低NOx,HC,CO,PM等污染物的排放量[6]。但国内涉及到煤直接液化油与煤间接液化油以及国标柴油按比例掺混并进行发动机性能研究鲜有报道。DDCL油十六烷值低、密度高,成本相对较低,而DICL油则相反。如果两者按比例进行调和并添加适当添加剂,将有可能得到符合排放标准的高性能煤基柴油。煤制柴油按一定比例与石油基国Ⅵ柴油进行混合并加入适当添加剂,可能在保留煤制柴油清洁能源特性的同时降低油品成本,有利于煤制柴油的市场发展。

本研究在装备符合国Ⅵ排放标准的DOC+DPF+SCR+ASC后处理系统的柴油机上,在发动机台架通过WHTC,WHSC,WNTE试验研究4种煤制柴油和国Ⅵ柴油的在不同理化性质对柴油机排放的影响规律,并分析其原因,探究新型高性能清洁煤制柴油的制备方案,为煤制柴油应用提供一定的理论基础。

1 试验设备及方法

1.1 试验设备

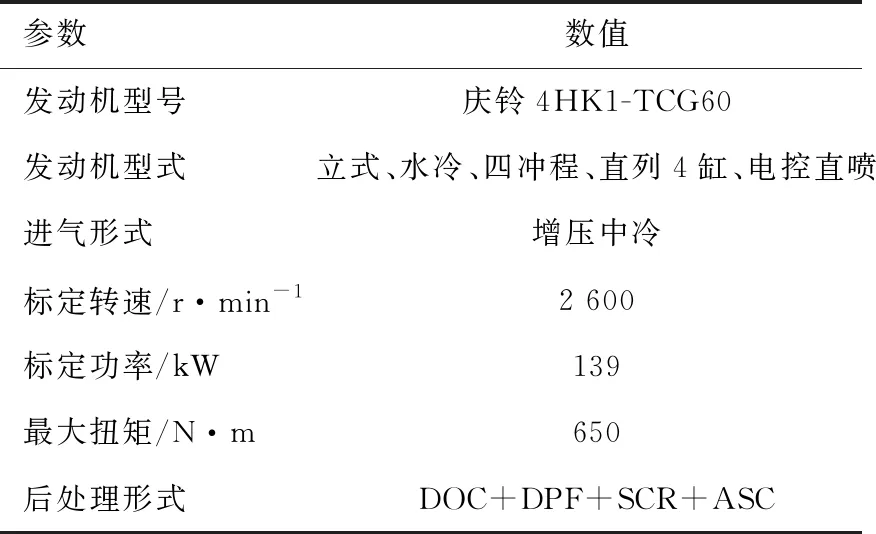

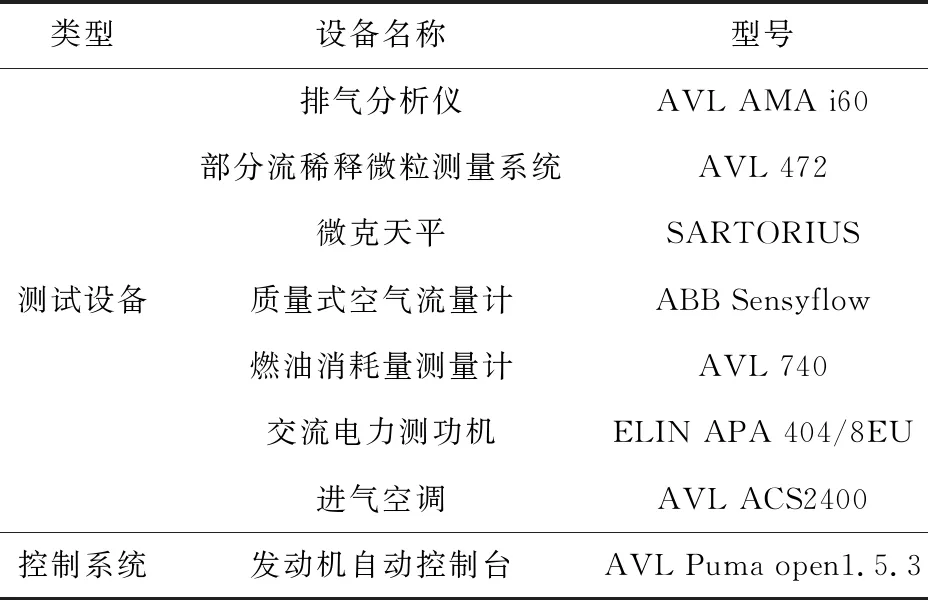

本试验选用一台配备符合国Ⅵ排放标准的搭载DOC+DPF+SCR+ASC后处理系统的4缸柴油机作为试验用发动机,其参数如表1所示。表2列出本次试验所使用的台架设备。

表1 试验发动机参数

表2 发动机台架试验主要仪器设备

1.2 试验用油

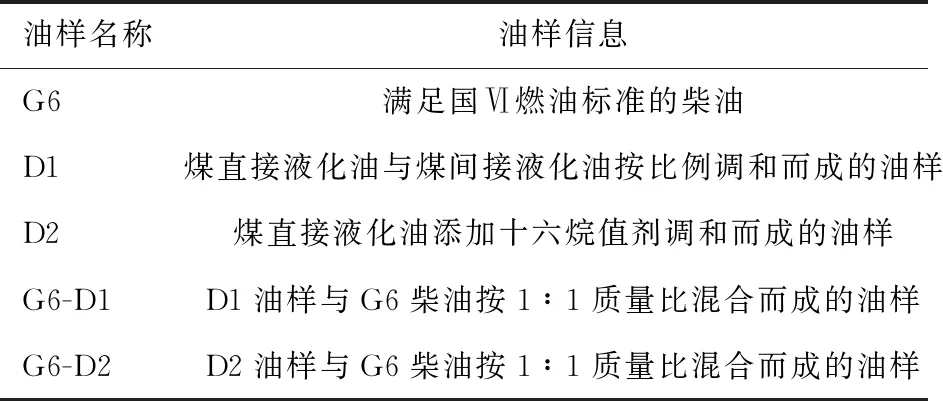

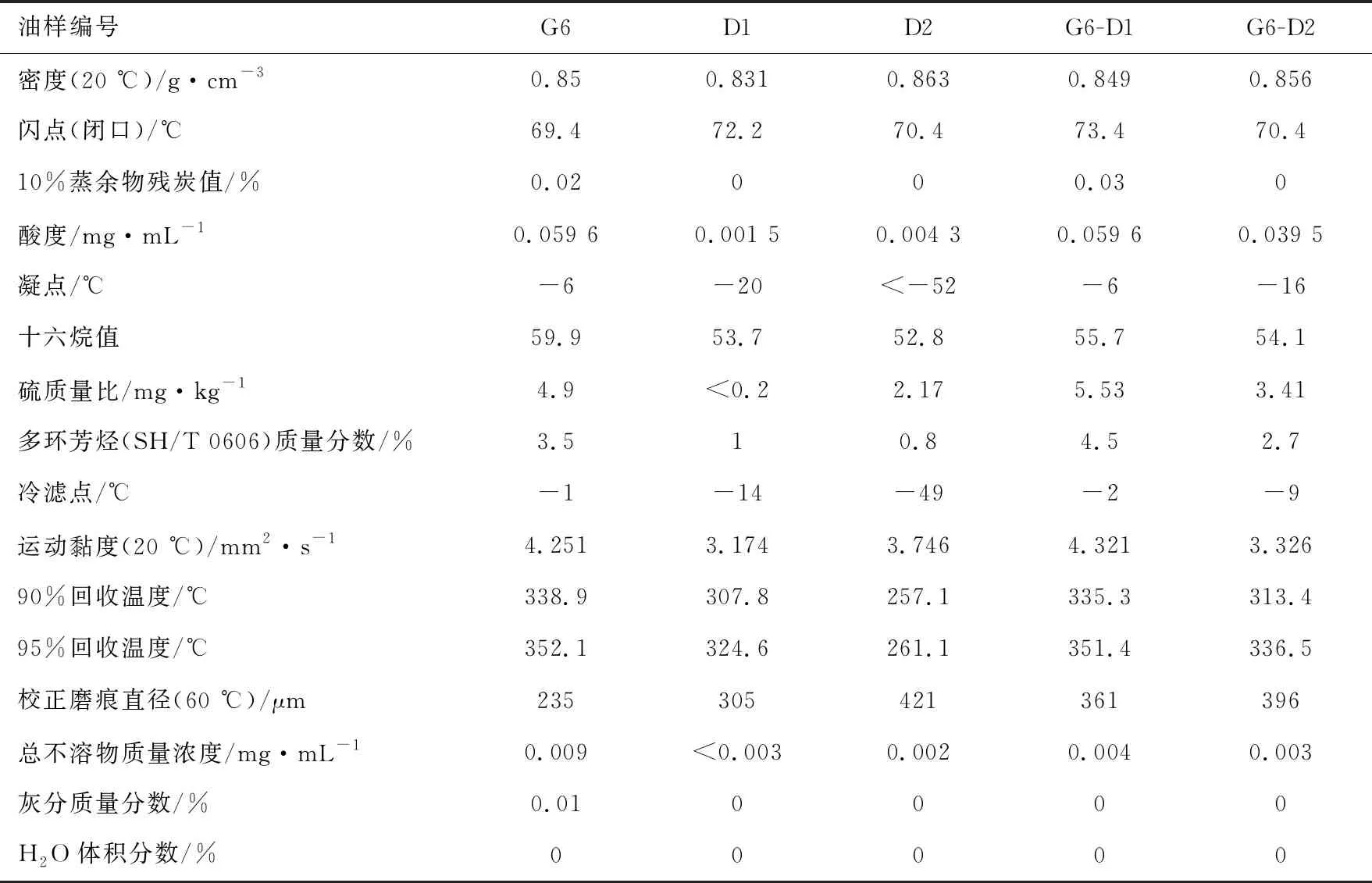

本次试验油样共5种,1种国Ⅵ柴油作为基准油样,4种煤制柴油。油样信息如表3所示,油样理化性质如表4所示。本次试验的5种油样理化性质均符合国Ⅵ车用柴油标准(GB 19147—2016)[7]。

表3 试验油样信息

表4 油样的理化性质

1.3 试验方法

为直观分析5种油样在柴油机上的排放表现,本次试验根据GB 17691—2018重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)的要求[8],对5种油样进行发动机瞬态循环试验(WHTC)、发动机稳态循环试验(WHSC)和发动机非标准循环试验(WNTE)。对比试验结果分析5种油样的排放特性,研究油品理化特性对柴油机排放性的影响规律,并分析其原因。

2 试验结果及分析

2.1 NOx与NH3排放结果及分析

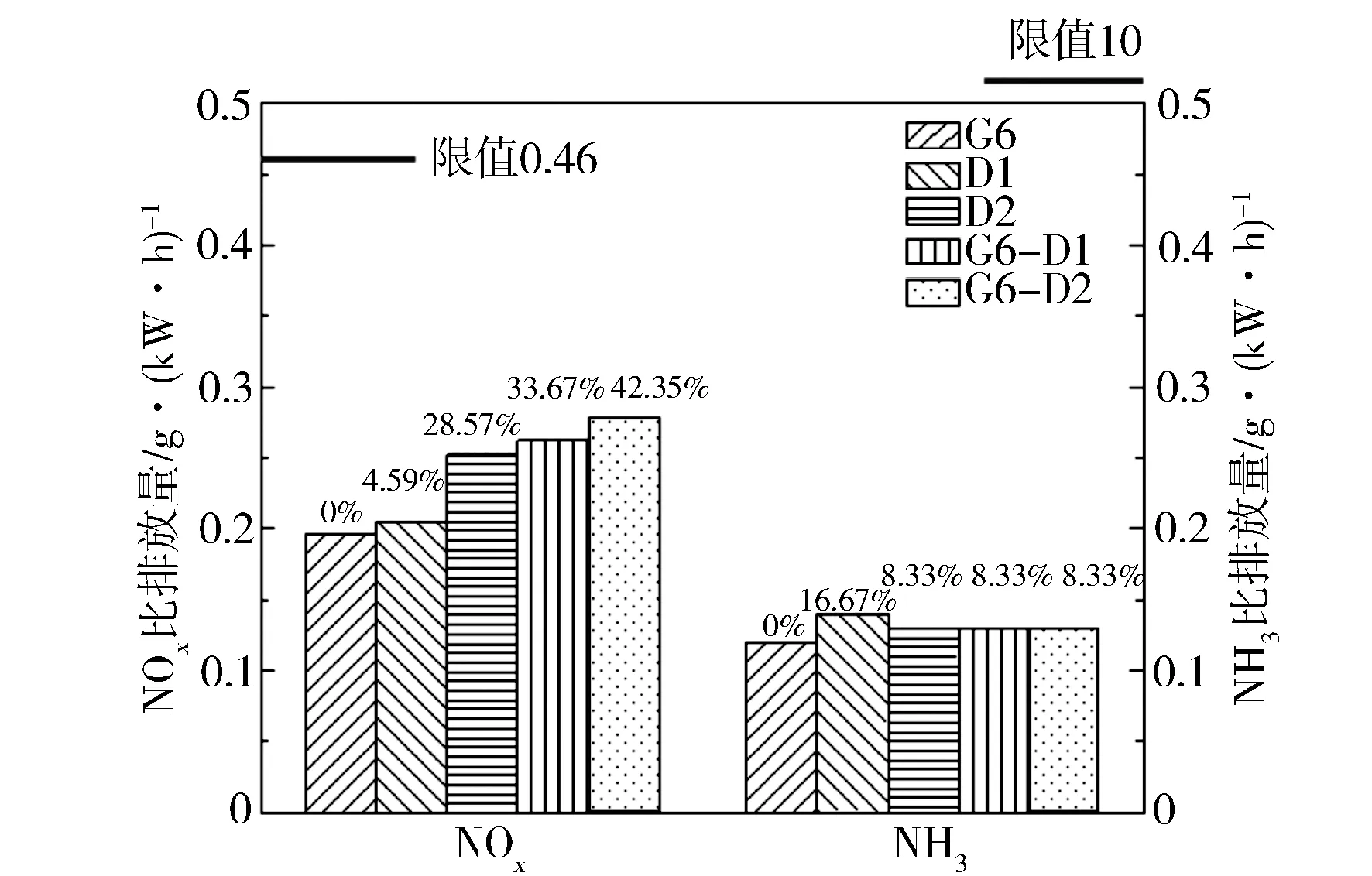

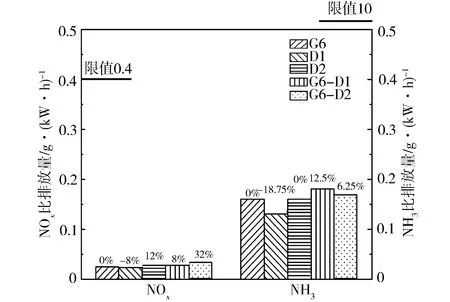

5种不同油品的NOx与NH3排放结果见图1至图3。

从图1至图3可知,在发动机WHSC循环中,燃用D1的NOx排放比燃用G6低8.0%,比燃用D2低17.86%;在发动机WHTC循环中,燃用D1的NOx排放比燃用G6高4.59%,比燃用D2低18.65%;在发动机WNTE循环中,燃用D1的NOx排放比燃用G6低34.62%,比燃用D2低48.48%。

图1 WHTC国Ⅵ循环的NOx和NH3排放对比

图2 WHSC国Ⅵ循环的NOx和NH3排放对比

综合上述排放数据,可以看出D1油样的NOx排放在WHSC与WNTE工况中水平最低。而在WHTC循环中G6油样的NOx排放水平最低。NOx排气污染物形成的三要素为温度、氧浓度、反应时间,任何一个要素发生改变都会影响NOx排放的生成量。而燃油理化性质中能影响上述三要素的指标主要包括十六烷值、多环芳烃含量、密度、T90/T95温度[9]。

结合5种油样的理化性质可以发现,G6的十六烷值最高,而混合后的油样十六烷值均下降。燃料十六烷值低将增加预混燃烧的燃料量,减少扩散燃烧的比例,增加了dp/dv,缩短了达到最高燃烧压力的时间和传热时间,增加了气缸燃烧温度,导致了混合后油样的NOx排放量增加。有研究表明,十六烷值增加可以显著降低NOx排放,当十六烷值由50增至58,低负荷工况NOx排放降低9%以上[10-12]。而WHTC工况与WHSC/WNTE工况相比低速、低负荷工况较多,G6在5种油样中十六烷值最高,因此其在WHTC工况中的NOx排放较低。高十六烷值也是G6柴油在WHSC以及WNTE工况中NOx排放较低的重要原因。

虽然D1油样的十六烷值为53.7,在5种油样里为第二低,对其NOx排放不利,但得益于其极低的多环芳烃含量和极低的燃油密度,其NOx排放较低。理论上说,降低燃料中的芳烃含量可以降低火焰温度和氧离子浓度,从而可以减少NOx的生成。研究表明,在1%~10%范围内,多环芳烃含量每降低1%,NOx排放平均降低1%。柴油密度在0.82~0.855 g/cm3范围内每减少0.01 g/cm3,NOx排放平均降低1%[11-13]。因此D1较低的多环芳烃含量及较低的密度,缓解了其十六烷值较低对于NOx排放的不利影响,使得D1油样的NOx排放水平较低。同理,从理论上说D2油样最高的燃油密度以及最低的十六烷值本应使得D2油样NOx排放较高,但得益于其最低的多环芳烃指标,最终D2油样的NOx排放为5种油样中等水平。

在柴油的蒸馏特性温度中,90%/95%回收温度,即T90/T95是指柴油燃料中90%或95%的成分已蒸发的温度,表征了柴油燃料中重质成分的多少。由于重质成分难以完全燃烧,燃料含重馏分量多会导致柴油机烟度和PM排放的增加,降低T90/T95,可以降低柴油机的NOx和PM排放[13]。由燃油理化性质可以看出,G6-D1和G6-D2油样的T90/T95温度较D1和D2高,这是导致前两者油样NOx排放较高的原因之一。虽然G6的T90/T95温度较高,但同样G6的十六烷值较高,而十六烷值与T90/T95相比对NOx排放的影响更为显著,因此缓解了T90/T95温度因素对NOx排放的影响,使得G6柴油NOx排放水平总体较低。

5种油样在国Ⅵ循环中,G6-D2的NOx排放值最高。G6-D2油样相对较高的密度,较低的十六烷值是造成G6-D2排放值较高的原因。

从图1至图3可以看出,5种油样在WHSC,WHTC,WNTE循环中NH3的排放量偏差小于0.1且远低于限值,表明燃用煤基柴油及其混合油样对发动机后处理的ASC无明显不适。

2.2 PM与PN排放结果及分析

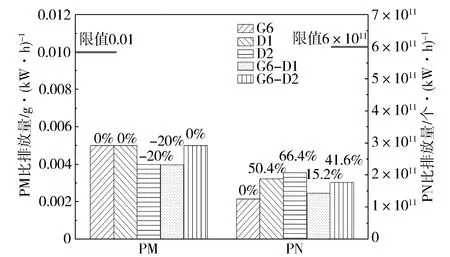

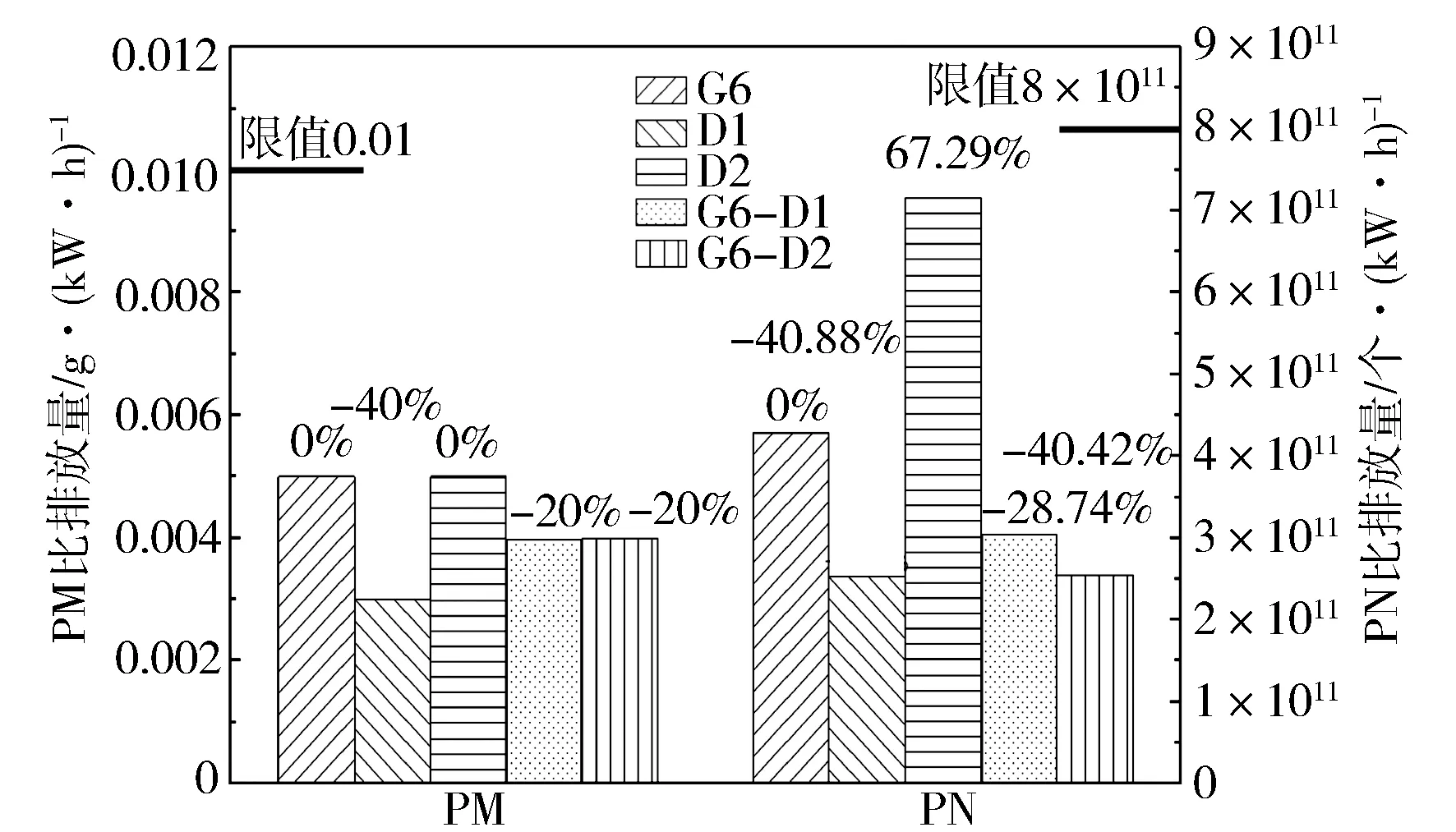

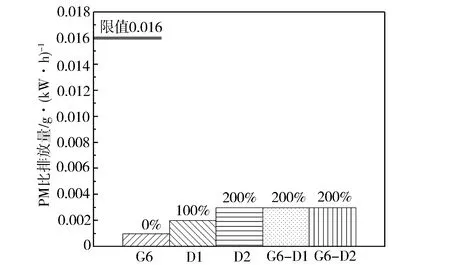

5种油品的PM与PN排放结果见图4至图6。

图4 WHTC国Ⅵ循环的PM和PN排放对比

图5 WHSC国Ⅵ循环的PM和PN排放对比

图6 WNTE国Ⅵ循环的PM排放对比

柴油机微粒一般由固体碳或干炭烟(DS)、可溶有机成分(SOF)和硫酸盐组成。DS主要是燃料在高温缺氧的条件下燃烧裂解而成;SOF主要是由未燃烧和未完全燃烧的中间产物或裂解后再化合的产物构成的未燃HC中的大分子,大部分附着在DS上,少部分单独存在[14]。

从图4至图6可知,在发动机WHSC循环中,燃用D1的PM排放量比燃用D2略低,D2与G6相当;在发动机WHTC循环中,燃用D1的PM排放量与燃用G6相当,比燃用D2略高;在发动机WNTE循环中,燃用D1的PM排放量与燃用G6相当。另外,G6-D1和G6-D2与D1相比PM排放量无明显增大。

在WHSC循环中,D2的PN排放值最高;在发动机WHSC循环中,燃用D1的PN排放量比燃用D2低64.67%,比燃用G6低40.9%;在发动机WHTC循环中,燃用D1的PN排放量比燃用G6高50.4%,比燃用D2低9.6%。

D2油样PM/PN排放在3种排放循环中均呈现较高的水平,这与其较低的十六烷值以及较高的燃油密度有关。十六烷值较低的燃油自燃温度高,预混燃烧的燃料量增加,扩散燃烧的比例减少,缸内着火滞燃期时间长,增加了dp/dv,缩短了达到最高燃烧压力的时间,传热时间缩短,增加了气缸燃烧温度,使得缸内燃烧不完全,促进了PM/PN生成[10]。研究表明,柴油密度在0.82~0.855 g/cm3范围内每减少0.01 g/cm3,PM平均降低1%[12]。因此,较低的十六烷值与较高的燃油密度是导致D2油样PM/PN排放较高的原因。D2的硫含量为5种油品中间水平,对PM/PN排放影响不显著。

G6与G6-D1油样的硫含量及多环芳烃含量在5种油样中呈较高水平。研究表明,柴油中的含硫量直接影响PM的生成,柴油中的硫燃烧生成SO2转化为硫酸盐进而成为PM的一部分。燃料中多环芳烃(PAHS)的生长导致炭烟核心的生成,降低燃料中芳香烃含量,特别是多环芳香烃含量,可以减少炭烟生成前体,从而减少PM/PN排放[10]。PM/PN的生成是一个极为复杂的过程,与许多因素有关,例如缸内燃烧温度、混合气浓度、油气混合均匀性、柴油含氧量等,但上述参数未可知。从现有5种燃料理化性质分析可知,得益于G6与G6-D1油样相对较低的密度以及较高的十六烷值,其在缸内燃烧较为充分,加强了微粒的氧化燃烧,降低了最高燃烧温度,燃油密度及十六烷值的影响超过了硫含量和高多环芳烃含量的影响,最终两种油样的PM/PN排放水平在5种油样中并不高。

由上述分析可知,柴油硫含量、多环芳烃含量对PM/PN排放结果的影响在相对的范围内小于燃料密度、十六烷值的影响,但对排放水平仍有重大影响。因此,虽然D1油样十六烷值水平较低,但极低的含硫量、多环芳烃含量、密度缓解了十六烷值对D1的不利影响,使得D1油样的PM/PN排放同样较低。

2.3 CO与THC排放结果及分析

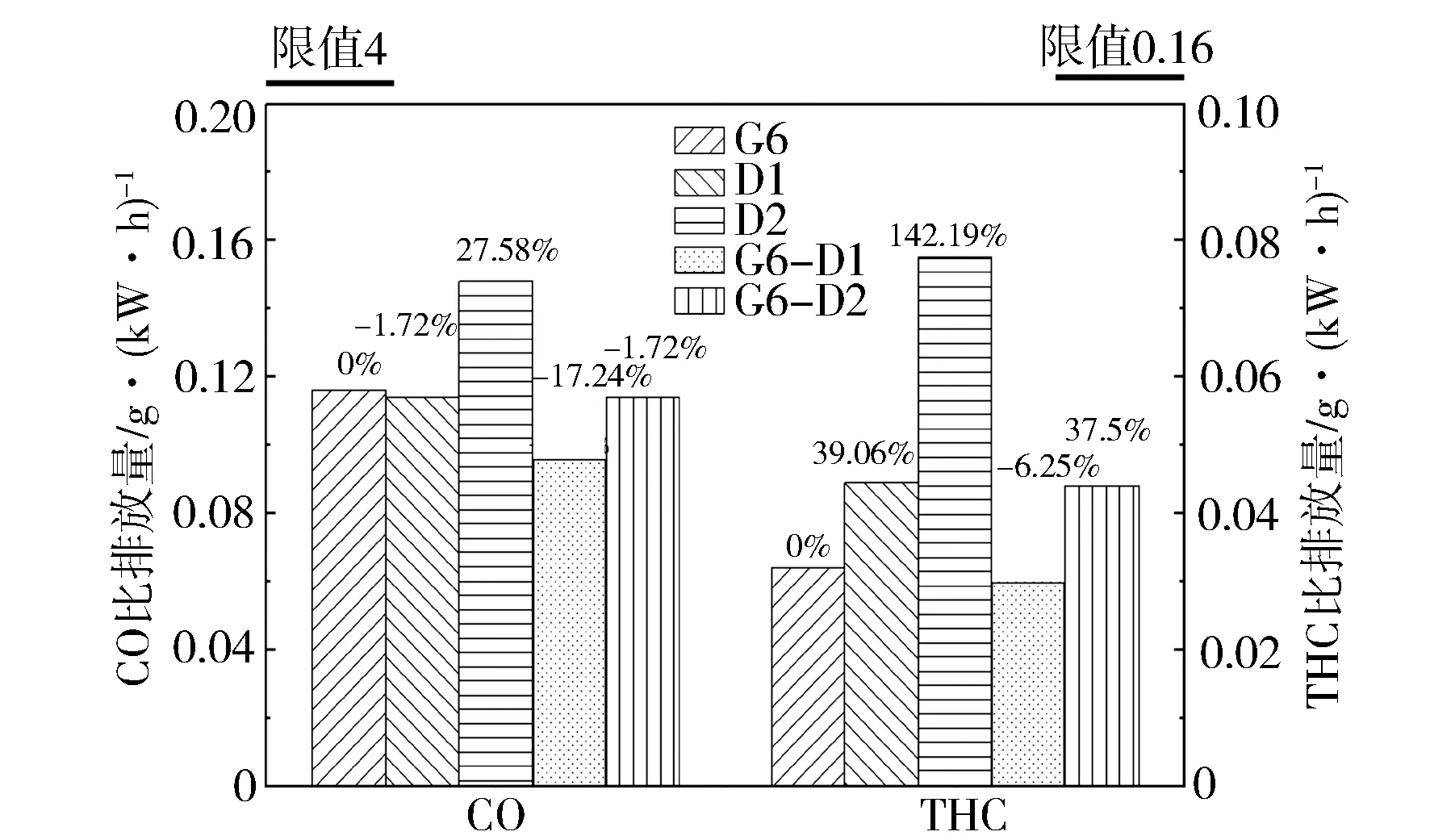

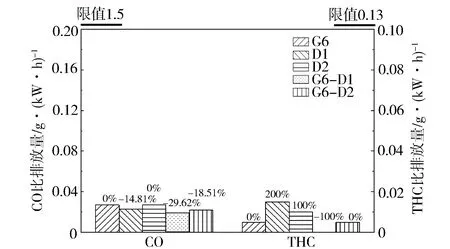

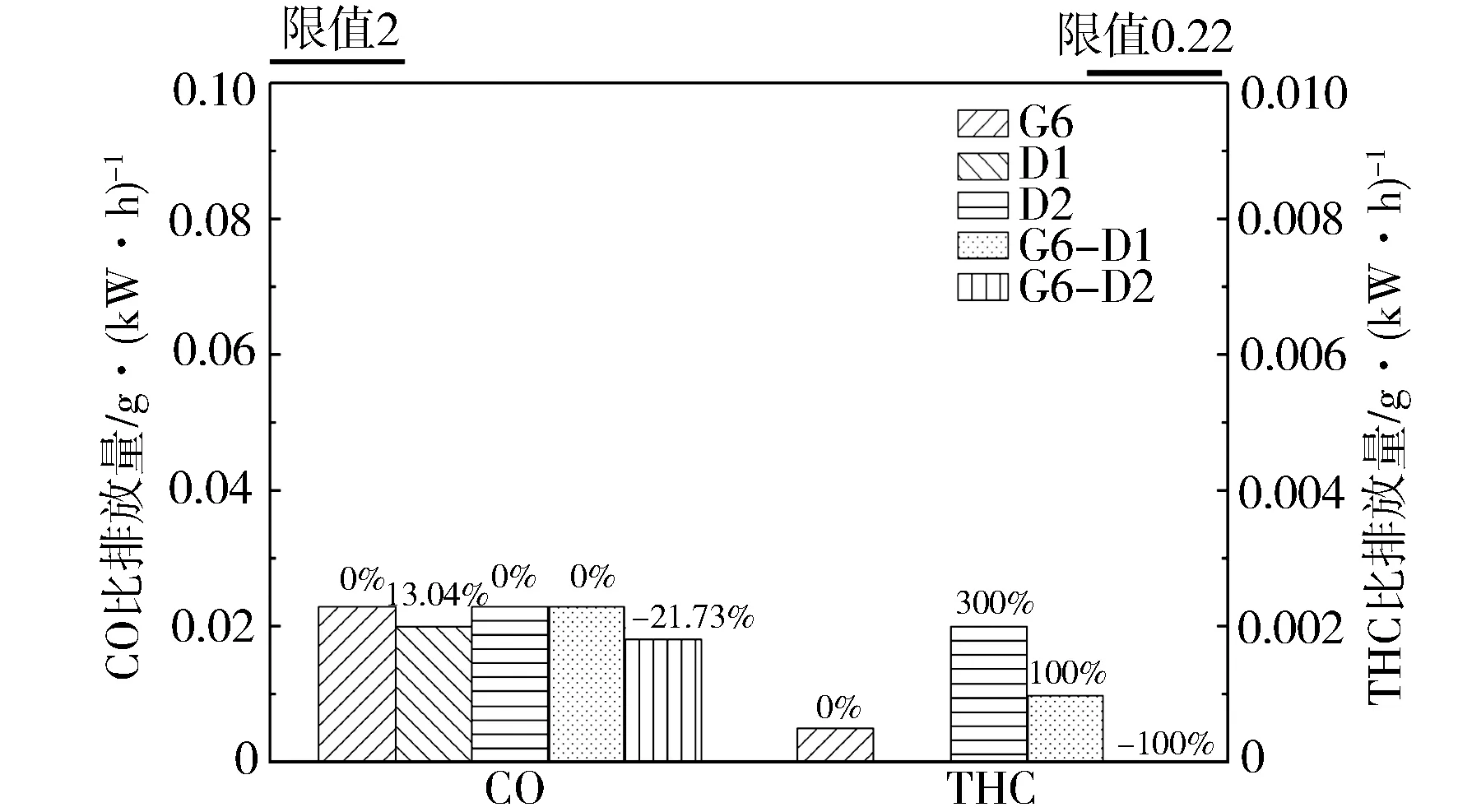

5种不同油品的CO与THC排放结果如图7至图9所示。

由图7至图9可知,在WHSC循环中,D2的CO排放值与G6相同;在发动机WHSC循环中,燃用D1的CO排放量比G6低14.8%;在发动机WHTC循环中,燃用D1的CO排放量与燃用G6相近,比燃用D2低22.97%;在发动机WNTE循环中,燃用D1,D2,G6的CO排放量都很低且相近。在发动机WHSC和WNTE循环中,燃用D1,D2,G6的THC排放量都很低且相近。在发动机WHTC循环中,燃用D1的THC排放量比燃用G6高39.1%,比燃用D2低42.6%。另外,混合后的油样THC排放量无明显增大。

CO排放主要是燃料中烃类成分燃烧时的中间产物和不完全燃烧产物之一[15-17]。影响柴油燃料CO排放的根本因素为缸内温度、缺氧程度和反应时间。涡轮增压直喷柴油机的空燃比非常大,不易生成CO,这正是柴油机的CO排放量远小于汽油机的原因。在中速、中负荷工况下,柴油机的CO排放量最小,柴油机CO的高排放量出现在小负荷工况区,原因是此工况下柴油机的循环供油量较少,燃烧室内存在较多的过稀混合气区。

HC排放包括燃料中未燃烧的碳氢化合物,燃烧和氧化反应形成的碳氢化合物中间产物,裂解和再化合反应形成的碳氢化合物产物,其生成机理比CO排放要复杂得多[15]。

图7 WHTC国Ⅵ循环的CO与THC排放对比

图8 WHSC国Ⅵ循环的CO与THC排放对比

图9 WNTE国Ⅵ循环的CO与THC排放对比

研究表明十六烷值的增加可以改善燃烧,显著降低CO和HC排放。当十六烷值从50增至58,CO和HC排放降低26%[12]。而在5种油样中,D2油样CO与HC排放均最高。从油品理化性质分析,D2油样的十六烷值最低,因此十六烷值是导致上述现象的原因。另外4种油样的十六烷值与CO/HC排放规律也符合上述规律。

3 结论

a) 5种油样中,D1煤制柴油由于其较低的密度、硫含量、多环芳烃值及T90/T95温度等理化特性,其综合排放性能最佳,优于G6柴油样;DDCL与DICL煤制柴油按比例进行调和并添加适当添加剂,可得到符合排放标准的高性能清洁煤基柴油;

b) 4种煤制柴油的污染物排放值均满足国Ⅵ排放限值要求,并且在减少NOx,CO和PM排放物方面煤制柴油相比G6柴油有一定优势;

c) 柴油含硫量、多环芳烃含量对PM/PN排放结果的影响在相对的范围内小于燃料密度、十六烷值对PM/PN的影响,但其含量对排放水平仍有重大影响;

d) 国Ⅵ柴油与煤制柴油混合后的油样可综合国Ⅵ柴油十六烷值高、成本低及煤制柴油硫含量低、多环芳烃含量低等优点,形成高效清洁成本较低的煤制柴油,有利于煤制柴油的市场发展。