再语境化:“旱船会”的田野考察及展演型表演情境探讨

2023-04-25刘丽珺

刘丽珺

(北京师范大学 北京 100875)

笔者于2021 年7 月19 日,跟随由京、津、冀学者联合组成的考察团队①来到河北省涿州市高官庄镇上庄村,以“观察者”的身份,采用表演者个体交流、实地在场观摩、对话访谈交流等田野调查方法,对该村的传统艺术事象“旱船会”进行了系统的考察(见图1,图片内容:前排居中站立的笔者与“旱船会”角色扮演者与伴奏乐师们合影。拍摄时间:2021 年7 月19 日。拍摄地点:河北省涿州市高官庄镇上庄村。摄影:齐易)。在对具体事象“深描”“阐释”的基础上,聚焦民俗艺术的学理性研究。笔者认为,传统民俗艺术,不仅是民众节日庆典的生活事象,而且,还是民众审美愉悦的精神需求。那么,关于与民众需求不一致的问题,是否可以转化一种视角,改变固有认知,把“旱船会”看作是一种民俗表演艺术形式,这样不仅可以在岁时节庆的社群仪式中传承具有集体记忆的民俗事象,还可以拓展其表演性功能,赋予“旱船会”以新语境,动态构建出公众的社会记忆,使其成为民众的一种民俗演艺活动。

图1.笔者与表演者合影

从“出会”到“展演”的场域延伸,是从民俗事象到民俗表演的情境拓展,即:展演型表演情境,②这种新的语境,强调民俗艺术的表演特性,把民俗艺术定义为:表演者把表演文本展示给观演者,而造成观演双方进行“品评”的一种交流活动。因此,民俗艺术“展演”情境的转向研究,也是对其“再语境化”问题的思考,这种“再语境化”,是一种基于局内人的自娱性民俗,向局外人娱他性拓展情境的可能性思考。“展”,是聚焦于被看式的“表现”,而“演”,则是聚焦于体验式的“表达”,而“展演”,则是讲究自娱展现和娱他表演的功能结合。

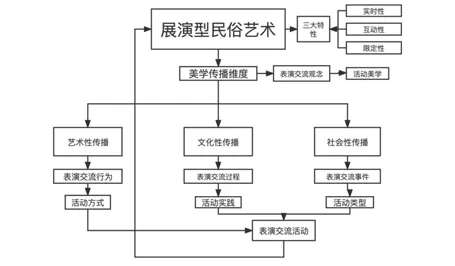

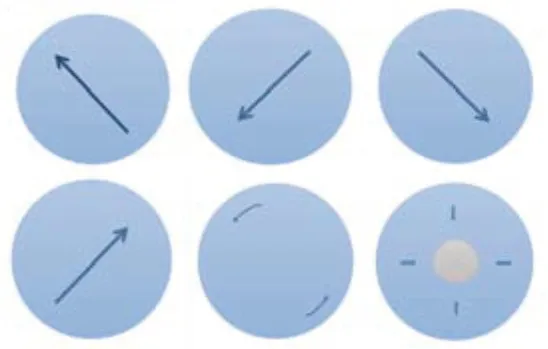

所以,由此提出了新语境化的一个概念,即“展演型民俗艺术”(见图2,图片内容:“展演型民俗艺术”的传播维度示意图。制图:刘丽珺)。同时,围绕着核心概念,鉴于表演交流活动中实时性、互动性和限定性三大传播特性,分别从艺术性传播维度、文化性传播维度、社会性传播维度进行探讨。

图2.‘展演型民俗艺术’传播维度图

一、作为展演型民俗艺术“旱船会”的艺术性传播维度

仅从艺术性传播的维度来看,“旱船会”是一种表演交流行为的民俗艺术。它以“艺术作品”为中介,进行双向交流的传受行为,③这种交流行为,是由表演者、表演文本和观演者三个要素组成,它讲究表演主体与观演客体之间的互动。

(一)表演者

表演者,是表演交流行为的主体实施者,在表演交流活动中进行二度创作和自我鉴赏的行为。所以,其具有表演创作者和表演鉴赏者的双重身份。

首先,把表演者称为表演创作者,是因为表演者在展示表演文本的同时,也进行着二度创作。民俗表演者具有一般社会人和特殊社会人的双重身份。前者即是表演者的“本色”,是一名农作者,后者又是作为表演者在表演活动中的“角色”。如河北省涿州市高官庄镇上庄村表演“旱船会”的人物角色张喜山及其老伴、青白蛇与船夫、拉碌碡夫妇(见图3,拍摄内容:旱船表演。拍摄时间:2021 年7 月19 日。拍摄地点:河北省涿州市高官庄镇上庄村。摄影:齐易)以及在场的乐队(见图4,拍摄内容:《五更调》的演奏乐队。拍摄时间:2021 年7 月19 日。拍摄地点:河北省涿州市高官庄镇上庄村。摄影:齐易)、彩旗队。

图3.旱船表演

图4.《五更调》演奏乐队

在实际表演交流中,要实行表演者的双重“自我”,在“演”中有“创”,就需要发挥“本色”中与“角色”相通的性格因素,并且,抑制两者间相悖的性格因素,脱离一般社会人的性格束缚,诠释表演文本情境中的“角色”性格塑造,来体现作为表演事件中的特殊社会人身份。因此,表演者的二度创作,是表演文本呈现的核心要点。

其次,把表演者称为表演鉴赏者,更确切地说,是具有自我鉴赏能力的表演者。自我鉴赏,是表演者进行二度创作的重要能力,这种“自我鉴赏”能力,一方面,来自于对表演文本、表演者间互动的本体感知和直观体悟;另一方面,来自于作为表演文本被观演者“品评”反馈的接受者。蕴含“自我鉴赏”能力的表演者,主要分为群体表演者和个体表演者。作为群体表演者而言,是指演奏乐队与舞蹈队之间的“自赏”,两者同时在场表演,进行二度创作,又互为对方的“欣赏者”,作为群体性内部的“自赏”,进行直观体悟与“品评”反馈。而作为个体表演者,例如,角色“张喜山”,在交代自身事件的“念白”表演中,应传达出一种“窘境”。首先,要自我体悟到“张喜山”爱赌、怕老婆的性格特点,在二度创作中,不仅在“像他”中进行艺术符码的即兴创造,而且要在“似他”中宣泄主体情感。因此,由于表演者存在着集体性与个体性相统一的表演规则,对携带艺术符码的表演行为产生了一定的文化叙事性框定。

从表演者的双重身份来看,表演者是具有多重性、调适性、创造性、对象性和扩散性等内在特质的。首先是多重性,它是指既具有张喜山独白的个体表演行为,又有青白二蛇与船夫的游船互动,及岸上与水中的表演互动。同一舞目中的多重性,是通过中心与辅助的场位交替来实现,如岸上拉碌碡与水中游船的场位交替,先是表演游船,然后推拉碌碡,再跑船,这里体现了中心与辅助视角的互换;其次是调适性,是指表演者对多层表演域界的调节和适应,如从社会人到特殊人的转化、对表演文本和表演场景的把控等;再次是创造性,是指表演者在进行表演行为时,对他者模仿与自身创造的含量比例、细部环节与材料形式的创新方式,还有是否有利于固化符码的传承与转化等表演文本“新质”的挖掘;第四是对象性,是指表演者既是表演文本的媒介本身,又是表演文本的审美符码。在表演交流活动中,其表演行为则成为观演群体的鉴赏对象;第五是扩散性,是指表演者的表演行为在文化、艺术、社会、美学等多元结构因素,以及对观演者在同一表演文本的审美认知、情感和趣味的接受过程中产生分层审美文化认知。

(二)表演文本

民俗艺术的表演文本,是集“文本形态”与“表演形态”为一身的双重美学性文本形态。它不仅具有实时互动和即时演绎的现实在场性,而且,在表演交流完成后,即刻生成客观存在的可不断临摹的历史先验性。这两大特性说明表演文本是一种动态的文本形态,需要观演者在表演交流活动中去感知和赋予表演文本特定的情感意义。因此,它具有符号修辞中不确定、开放和动态的审美特点。

“旱船会”的表演文本,分为乐曲表演文本和舞蹈表演文本,其中舞队表演涵盖着戏曲表演,它是一种歌、舞、戏一体化的“剧”态情境。乐曲表演文本,具有纸质文本形态,有曲谱和歌词,其表演性质在于各声部对曲谱的合奏与独奏的即兴成分。如果单就照纸质文本来读谱,它是确定的,但是在读谱的同时加入表演成分之后,就成为不确定的了。这种不确定性,正是其能成为范本,让不同表演者进行演绎的依据。而不同表演者的风格差异,也使得表演文本呈现出形态的异彩纷呈,因此,又具有开放性特质。而舞蹈表演文本,包括戏曲表演文本,它是一种“口传身授”的文本形态,不是确定的,依据不同传授者的风格,而呈现出多样化的特征。

“旱船会”的表演文本,由表演场景、行动顺序和表演规则三要素构成。

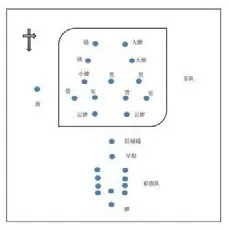

表演场景,是指表演交流活动中围绕着表演文本展开的具体场景。“旱船会”由“踩街”(见图5,图片内容:“旱船会”的踩街场景。拍摄时间:2021 年7 月19 日。拍摄地点:河北省涿州市高官庄镇上庄村。摄影:齐易。)和“撂场”两个大场景组成。“踩街”的表演场景(见图6,图片内容:“旱船会”的踩街场域图。制图:刘丽珺),是由响锣者、彩旗队、表演队和演奏乐队按一定的队形排列而成。

图5.踩街场景

图6.踩街场域图

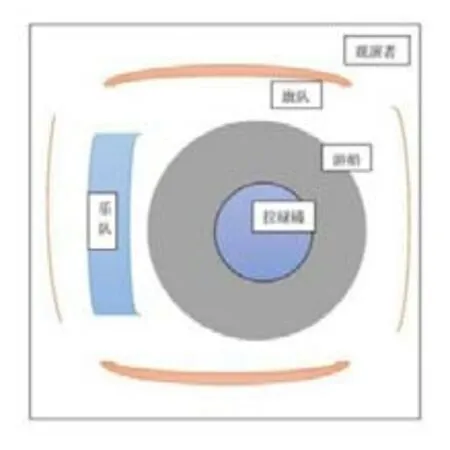

“撂场”表演场景(见图7,图片内容:“撂场”场景场域图。制图:刘丽珺。)又分为旱船场景文本和小戏场景文本(见图8,图片内容:“撂场”表演场景《顶灯》小戏的表演场域图。制图:刘丽珺)。旱船场景文本,是由水中跑船和岸上拉碌碡构成,属于情节叙述。水中游船场景中通过跑船的场图,来对游船速度的描绘和时间流失的叙述,以及在时间流失中又与岸上拉碌碡的周而复始劳作形成对应,讲究一个时间序列是如何发生的。

小戏场景为《顶灯罚跪》(见图9,图片内容:“顶灯罚跪”剧照。拍摄时间:2021 年7 月19 日下午16:40。拍摄地点:河北省涿州市高官庄镇上庄村。摄影:齐易),也称为《张喜山卖线》,以道白、说唱和身体等媒介阐述事件逻辑关系。可见,“撂场”中两个场景表演序列相互衔接,从屋外农田劳作到屋内顶灯罚跪的事件变更,从农家情景到家事情景的视角转换,具有一定的情绪移位的表演效果。

图7.撂场场域图

图8.《顶灯》表演场域图

图9.顶灯罚跪情景图

行动顺序,是指在具体场景中的表演者行为的时间安排,一般是围绕叙述事件而展开的。舞蹈表演文本的行动顺序主要有三:

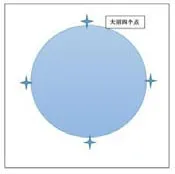

其一,是水中跑船场景的行动顺序,可以分为“打沼”④(见图10,水中跑船场景“打沼”的行动顺序图。制图:刘丽珺)、“扎四角”⑤(见图11,水中跑船场景“扎四角”的行动顺序图。制图:刘丽珺)、“跑八字”和“收船”等环节;

图10.打沼四个点位

图11.扎四角图

其二,岸上拉碌碡场景的行动顺序,则是依照《五更调》的五段唱词,演绎老汉与老婆生产劳作的情境行为;

其三,小戏场景的行动顺序,是以展现老汉张喜山输钱受老婆惩罚的说唱演绎,分为“受罚缘由”和“受罚情境”两个环节。其中,“受罚缘由”是由“自我介绍”和“回家路途”两部分构成。“受罚情境”则由“挨罚挨打”“狮子滚绣球”“穿席洞”和“王八大漩涡”等构成。

音乐表演文本的行动顺序,分为前奏过渡段和轮唱五更调。前奏过渡段的曲调,为铙、鼓、镲等打击乐伴奏。从乐谱《五更调》中,可以窥见传统相和歌辞清调曲的遗韵(见图12,图片内容:河北民歌《五更调》的词曲谱例。制图记谱:刘丽珺),其基本形制为五叠歌词,每叠词字工整对仗,曲调平缓悠扬、清雅哀幽,保持着相和歌的表演模式,唱词与乐曲交替并相互应和。而且,曲子保持着民间小调中固有的“有辞有声”的传统样式。“辞”,即歌词的内容,《五更调》描绘了小媳妇自怜命苦,感叹人生的内心独白。“声”,即曲中衬腔所唱的虚词,如“哎、咳、哟、呀、啊、哇”等。在《顶灯》场域中,音乐表演文本,分为交代故事背景的说唱和小曲唱。说唱,以单皮鼓和木板为小戏“前景”伴奏,采用“数板”形式,刻画他好赌,输钱,又怕老婆责罚的忐忑内心。小曲演唱,分为快和慢两个曲调,乐曲基本配合着舞蹈表演文本而进行,表现张喜山在家中挨罚挨打的情景。

图12.五更调

表演规则,是指“由一系列文化主题以及伦理的和社会互动性的组织原则所构成,它们支配着表演的实践。作为一种言说,表演要受制于一系列的社区基本规则,这些基本规则会在总体上对言说进行调控……”[1](33)表演规则是具有隐匿性的,它存在于表演场景和行为顺序之中。“旱船会”的表演规则主要表现在:其一为“乾旦坤生”角色扮演的戏曲传统。如坐在水中船上的“青蛇”与“白蛇”和拉碌碡的老婆子等;其二为表演题材突出女性主义色彩,以“骚讽”(骚讽是一种对家长里短的哀怨述说,在民间演艺中展现出一种烦闷、不满的情绪,带有一种牢骚发泄的意味。骚讽可作为一种民间表演的辞格化体现。“骚讽”一词来自于王一川对民间表演文化的提炼。)辞格作为表演法则。如推拉碌碡的老夫老妻的打骂互动和张喜山与老婆的受罚互动等,都是以贬男扬女的生活故事来鞭挞民众;其三为遵循民间社会“走会”表演程序的传统,“旱船会”与“走会”一样,也分为“踩街”和“撂场”两道程序。“会”作为民间传统艺术的组织形式,其会规在走会程序中起到关键限定作用;其四为采用“音乐会”为“旱船会”伴奏。“旱船会”的“撂场”表演则是由大小锣、铙、大小镲、笛子、笙、云锣、管子、单鼓、大鼓等打击乐队进行演奏。

(三)观演者

观演者,是表演文本的品赏者与反馈者,其在表演交流过程中对表演文本进行欣赏,扮演“品评”的角色。由此可见,观演者作为一个接受主体,在表演场域中位于一个特殊位置。“旱船会”的观演者,可以细分为表演者自赏、次表演者对主表演者的观赏、乡县民众与文化志愿者对表演文本的观赏。其中,次表演者对主表演者的观赏,其“主与次”的关系对位是相对的,在“旱船会”表演中,其表演者主要由角色扮演者和演奏乐队所组成,相对于角色扮演者来说,演奏者居于辅助位置,它实际在伴奏间歇中完成了对角色扮演者的观赏,以及边演奏、边观演的同步欣赏。接下来,彩旗队的旁观直接参与和乡县民众旁观间接参与,都是参与欣赏表演的观演者。也正是因为位于“品评”一环的观演者的参与,才使得表演得以完成,艺术性传播得以完结。从观演群体的多元化构成来看,观演者的“品评”反馈,具有层级化特点。粗略分为圈内与圈外两种。圈内,是指表演者圈,由角色、演奏者、彩旗队所组成。圈外,在这里是指乡县民众和文化调查者。造成这种层级化的差异是由于观演群体的需求不同所致,如乡县民众对于表演文本的接受,是具有情感满足、文化认同和时间消磨等审美接受心理机制的系列动因。正是由于上述三种需求动因,促使民众能“品评”表演文本,在保持接触过程中,让表演交流互动有序进行,使得鉴赏与反馈得以实现。

表演文本的效果呈现,是“品评”行为实现的重要前提,因此,在“传”与“受”两端下的“居间关系”中交流,是表演行为互动的基础。所以,居间性是“传”与“受”双方共享经验、构建意义的理解与交流的基础。那么,居间关系或居间性的有效平衡,则是表演文本效果完善呈现的基础。这里“传”与“受”的主体,均为同乡民众,主体的社会类别、社会关系、文化规范都是统一的。如果把表演文本作为一个传播媒介,那么它是具有一定社会文化规范力的。所以,居间关系影响要素的抽象化、结构化,是对社会生活具象化、现实化的一种调节指示。其“品评”行为,是包含着对表演文本中互文关系的运用,这种互文关系不仅是指过去与当下的表演构成互文,而且也指既成与新生的表演经验互文。观演者在“品评”表演文本的同时,也深受表演文本框架体系的影响,形成了同一性的表演美感。

二、作为展演型民俗艺术“旱船会”的文化性传播维度

从文化性传播的维度看,“旱船会”是一种表演交流过程的民俗艺术。它以表演文本为中介,进行主体传承的情境实践,这种交流过程是由表演实践、表演符码和表演语境三个要素构成,讲究的是主体文化传承的本体实践。

(一)表演实践

从客观上看,表演实践是表演文本在表演交流活动中,各种审美符码得以贮存和表现的传播载体及工具,而表演文本每动态演绎一次,就是实现了一次表演实践。如果把表演符码作为中介,表演文本作为对象,那么,表演实践就是一种审美传播媒介。

从主观上看,表演实践是靠身体媒介进行审美经验“品评”的一种交往活动,它包含主体本体性实践与主体客体化展示两个方面。“旱船会”作为主体本体性的交流实践模式来看,表演者在交流实践中对表演文本体验中生发出一种用身体语言模式表达的情感生产机制。“旱船会”作为主体客体化的交流展示模式,其表演实践,包括了原型文本表演实践和新生特质文本表演实践。民俗艺术表演是一种“语言”叙事,而非“言语”叙事,其叙事的媒介是身体,以身体媒介作为文本记忆和文本表演的载体,每一次表演均带有着“新生性要素”,在每一次的“经验性的表演”中,也都隐藏着“一系列新生的文本结构”。因此,表演者依据“经验性的表演”来建立一种表演模式,以此适应新的场域,从一个语境到另一个语境的转化中,总是携带着旧语境中表演文本的历史性维度,在新语境的现实性维度中,促使表演文本派生出新的形式、功能和意义。这种互文性的平行关系,是把“已经被证实的结构在此运用”,来保持一种“话语紧凑性和连贯性”,这种具有“诗性”意义的平行关系,正是给虚构艺术表演所缺失的部分添加的一种标记。可见,这种标记是具有文化模塑、社会建构和艺术个性的一种表演新生特性的。

(二)表演符码

表演符码,⑥在表演交流中起着中介的作用,它不仅沟通表演者与表演文本间的即兴创作行为,观演者与表演文本之间的品评行为,而且,也勾连着表演行为和表演文本间的诠释行为。

在“旱船会”中,舞蹈表演符码的构成,分为动态性造型、程式化动作、虚拟性力量和情感性意蕴。所谓动态性造型,是以姿态、表情、动作等进行动态编码,如在“旱船”表演场域中“船”的造型及其动态性塑造;所谓程式化动作,是以规范化、抽象化、程式化为原则的固定动作,如在“旱船”表演场域中“船夫”的系列程式化动作;所谓虚拟性力量,是以表演行为、表演场景和表演氛围有机呈现的一种幻象,如在“旱船”之水中游船的场景,通过船夫与青白蛇的互动,寻见一种乘风破浪、船身摇摆的心象。再如在“旱船”之岸上拉碌碡的场景汇总,通过老夫妇牵引着“碌碡”的系列动作,感受到碌碡的沉重质感和生活的艰辛;所谓情感性意蕴,是以表演文本中蕴含情感思想的传达为核心,如在“顶灯”小戏的表演场域里,通过角色一旦一丑的说唱,感受到生活平实化的韵味和剧情跌宕的惊奇。

“旱船会”表演符码的审美特质,主要表演为四种,第一,张喜山“念白”式的“阐释符码”;第二,“男扮女装”的形象塑造和“女强男弱”角色关系的“意素符码”;第三,用“打沼”、“扎四角”和“跑八字”等,代表水势和时间的“象征符码”;第四,表演文本中的“文化符码”,表现为青白蛇与船夫在水中游船相互逗趣的情境,岸上老夫妇二人农作时互相协作的情境,张喜山头顶油灯,受老婆责罚的情境,这三幅现实版的“村田乐”景象中,有少男少女嬉笑怒骂的片段、有老夫老妻农作生活的片段。这里所体现出的表演符码,是一种文化的认同,就是说在表演文本的现实与历史的双重情境中,通过观演关系中的体验及通感机制,来达到文化共识,是一种蕴含着乡土文化惯例下民众生活趣味的和谐图景。

(三)表演语境

这次专项考察的“旱船会”,是通过表演语境来呈现民俗事象的典型个案,或者说是把表演语境作为理解民俗事象重要因素的田野考察实例。这不仅仅是一种观念意义上的语境转向,而且也是实践价值上的语境转向。从“出会”走向“展演”的观念意义在于,不是单纯地把表演作为一种仪式过程,而是注重其“展”与“看”的互动过程。展演的本质内涵,就是一种表达与展现的演出,而这种表演不能仅被认为是一种“仪式”活动,而且也是一种“生产”活动,在每次表演中产生新质,能产生愉悦的观演体验。所以,更准确地说,“旱船会”的展演是一次“表演交流活动”。从这个视角来看待民俗艺术,它是一种基于大众“自娱性”艺术之上,迈向民众“表演性”艺术的一种具体艺术情境。这意味着原本的生活实用功能,转向了能表达认同情感、满足审美需要的社会美感功能,逐渐形成一种乡村社会美感的培育语境。身受其中的民众在民俗表演场域中得到一种多样化、分层性的审美感知,以此形成一个立体而丰富的审美共同体新认知。就如同岁时出会的惯例一般,每一次展演,实际上就是对审美共同体认知的一次强化,在表演交流活动中对民俗事项的阐释,是来自于对新生结构群和艺术化张力的不断认知的深化。

首先,我们应看到,新生结构群,由文本结构的个性化风格、事件结构的艺术化表达和社会结构的可能性重组所构成。在“旱船会”中,主要有“青白蛇游湖”“老夫妇拉碌碡”“顶灯罚跪”三个情境化范本。“青白蛇游湖”,假借民间传说故事《白蛇传》中“白蛇”和“青蛇”幻化为人形一起同舟游湖为的故事模板为原型,增添了“船夫”一角。这个情境与“老夫妇拉碌碡”的情境形成前后衔接和叙事互补,前情境是一种少女游湖期盼情郎的隐喻叙事,而后情境则是夫妻二人同心劳作的场景叙事。在前情境中缺失民间传说中与“许仙”邂逅相遇、同舟避雨的述说,而是用“跑”图来交代时间变迁与时空扭转,期间与“老夫妇拉碌碡”情境交替演绎,以五更调轮唱的形式,每唱一更,岸上与水中作呼应动作。到了第三个情境,则是述说家长里短之事,与前二者用歌舞形式表达不同,后者加入了“戏曲”的成分,不仅有民间歌舞、还有说唱和滑稽戏等成分的介入。三个情境范本构建起“旱船会”的时空叙事方式。

这种“可能性”的范本,在“小社会”的民俗表演交流中,以“情境化”社会互动的方式进行表演呈现,提供了一种具有憧憬机制⑦的情境性范本。而情境性范本中“表演原型”的意义与价值,与“表演呈现”的实践、意味、经验等,也在不断地创新。

其次,我们也注意到,民俗表演中的艺术化张力,涉及到表演艺术性和表演美感性两方面。其一是“旱船会”的表演艺术性,是不同于舞台表演艺术形态的,它属于民俗艺术演艺活动,强调的是调动民众自娱的主动性与积极性,作为一种自身生活方式的同时,也是一种自我民俗文化的展示。“旱船会”艺术性的提高,是建立在对自我民俗文化的认同和自信基础之上的,重点突出的是对自我艺术形式的敬畏和热爱;其二是“旱船会”的表演美感性,涉及到主体性美感和对象性美感两大类。主体性美感是来自角色艺术形象的语言化塑造,如在拉碌碡和顶灯罚跪中“夫妇”二人的民间艺术语言运用上,要讲求细致化处理,比如在围绕着“碌碡”的推与拉的动作上,要根据碌碡实体重量的质感模拟,在步伐上显现出沉重且缓慢,在形态上则身体前倾下压。

至于对象性美感,则是来自对表演文本的媒介化与作品化的二重统一。表演文本在民俗表演中,有效地联结了表演者与观演者的交流行为,以其媒介化的形式,影响着表演者与观演者的情绪机制。而作为表演事件来看,它以其作品化的存在形式,是一种具有价值意义的完整作品。由此,表演文本作为对象性美感,是以客观存在的真实法则映射到主体尺度之中而形成的一种差异性判断,是受个体意志机制所左右的多元而分层的表演美感。在憧憬机制的调控下,由情绪机制促成的媒介化“表演文本”和意志机制促成的作品化“表演文本”,一起构成了表演美感的“对举”辞格。由此可见,表演艺术性的细致化和表演美感性的差异性,形成了“旱船会”表演艺术转向的一种内在张力。

三、作为展演型民俗艺术“旱船会”的社会性传播维度

从社会性传播维度来看,“旱船会”是一个表演交流事件。它是表演主体依靠身体媒介进行文化表演叙事的交往活动,是由表演行为、表演场域、表演氛围等文化性结构所构成的。动态交流过程,也就是民俗艺术文化性传播的过程,其传播效应是促动社会结构(这里所言之“社会结构”,是指一种大社会中小群体的结构,主要就是为了呈现出一种现实结构与艺术结构的“抻拉”张力作用)的艺术性变更。由此可见,在文化性结构的艺术构成中,表演行为就是实在个体,表演场域则是实在整体,表演氛围是虚化整体,三者构成了有机的社会结构。它通过在表演交流对文化事件的传扬,来建构社会艺术化结构类型。

(一)表演行为

表演行为,是表演者二度创作的表演实践,是处于交流环节中的信息发出端,依据身体媒介为“范本”,进行社会指向意义的交往活动。“旱船会”是民众集体所创作,自发进行的民俗艺术活动,故其表演实践,“二度创作”的空间极大,其最终的实现,是在集体创作范本上进行的自我鉴赏⑧式的表演行为。

“旱船会”中表演行为的自我鉴赏,可以分为进行时和完结时两种状态。进行时的自我鉴赏行为,是在表演过程中角色自我状态的调适,具有即兴特质,与表演场域和表演氛围具有互动融洽的特点;完结时的自我鉴赏行为,是在“旱船会”表演事件结束后,对角色表演行为的调整,具有延迟特质,根据表演场域与表演氛围进行表演文本的修改的特点。这是表演者摆脱原先自我视角的局限,重新审视“旱船会”的表演本文的补充机制。由此可见,角色的表演行为,不仅是具有展示性的创作主体,而且也是一种反思性的鉴赏主体。

“旱船会”在交流中的表演行为,可以从主体性、媒介性和差异化三个方面来考察。先看主体性,交流行为的双方分别为表演者与观演者、乐曲演奏者与舞蹈(戏曲)表演者,围绕着表演文本进行“输出”与“反馈”,表演行为两端间的情绪效果,创造了表演文本的“潜在可能性”;再看媒介性,表演行为所携带的表演本身具有媒介属性,表演文本被抽离其具象的语境背景,作为一种独立客体化存在,自然就具有了自身的本体价值,是一种“具有特殊标记方式的行为,它建构或者表现了一个特殊的阐释性框架……”[1](68)交流行为在此框架之中将能够得到理解,由此形成了相对固定的表演法则;最后看差异化,交流行为以身体符码来进行“表演呈现”,它与“表演原型”之间是存在对立因素的,这种对立因素的形成,是由符号之间转译存在的“新生性维度”所造成的,即把表演文本放在一次次的“情境”之中,表现出不同的“表演呈现”。每一次的“表演呈现”均产生出“表演原型”的新生特质,而这种新生性,具有创造特质,即创造性。

(二)表演场域

表演场域,是表演者与观演者交流得以实现的重要场所。它关注于表演事件发生的环境,是表演事件中实施艺术性传播和延时文化性传播(所谓“延时文化性传播”,是指表演事件的一种文化性维度而言,它以其象征符号和价值观念得以社会性呈现)的重要保障。可以说,“旱船会”社会效应的实现,来自于艺术性与文化性表演事件的双向传播。

表演场域,犹如社会模拟场,在民众聚集的场域中的传达,犹如一种具有历史和现实意义的情感生产。这种场域是一种介于虚构与真实二者之间的一种表演情境,表演者们以幻想实现和现实实现的不对等式表演行为,来表达小社会之境的表演理想。表演场域,为表演交流活动建立表演机制和表演规范,为表演事件传播提供有效场域,也为表演交流活动中的各个环节提供发生条件。如果说表演行为是从表演者个体角度来探讨的话,那么,表演场域则是从整个“旱船会”表演域来看,是由各个要素的集合体和集合体间的关联性所决定的,主要分为舞队表演情境和乐队表演情境。乐队表演,基本上是配合表演情境而进行的。“旱船会”中“踩街”的表演情境,比较随性,以走为主要动作,表现一种沿街走巷,挨家挨户的明示功效,似乎在告知活动和聚拢人气。先前是本村沿街民众之间的走动性联结,或村与村的交往性联结。现今为以上庄党群服务中心门前的空地为据点,进行沿街行走的表演性展示。而“撂场”的表演在空地,表演情境分为两场:第一场是舞队与乐队并置的歌舞场景,基本是围绕《五更调》轮唱,对家长里短的哀怨述说而展示的;第二场是小戏场景,靠一旦一丑的说唱,来叙述挨罚事件的因由。

(三)表演氛围

表演氛围,是表演事件在表演场域中生产出的情感感召和精神鼓动,是实现表演事件有效性传播的重要环节,具有情境弥漫性、要素整合性、物质消散性和情景真实性等特点,具体如下:

首先是“旱船会”的表演氛围具有情境弥漫性的特点。在民俗艺术中,它没有舞台设计,是一种纯生态性的生活自然场景。氛围情调的空间营造,来自于表演人脚踩大地、头顶天人和谐。“旱船会”的表演,散发出一种质朴、野美的风格特质,这种特质渗透于表演情境之中,它是由内在表演和外在表演融合而形成的。内在表演,讲究表演角色在二度创作过程中,由表演者及观演者中身体交感作为媒介,生发出的一种情态特质和感官特质的情感效果;而外在表演,则是除了表演角色之外的自然景观和实地场景等媒介所展现的艺术效果。

其次是“旱船会”的表演氛围具有要素整合性的特点。表演氛围,由自然景观和实地场景与表演文本相结合而形成。三个要素的关系,则体现为通过表演文本这一媒介,在自然景观和实地场景的相交辉映下,形成了一种可感知的“迷狂”氛围。自然天气的阳与阴、阳光光线的强与弱、天空云图的稀与薄等客观自然,均构成了自然景观,直接作用于表演者与观演者的心情。自然之光是“立于物上,笼罩着物……光规定为一种媒介的状态,说的抽象点,规定为空间的状态。”[2](121-122)阳光的明亮性,是剧场内舞蹈所不具备的一种自然性的“迷狂”,⑨它规定了笼罩着物的气氛,是气氛在空间中可被察觉的一种在场方式。这种“在场性”,使得观演群体沉浸于周遭的空间变化样态中而得以察觉自身的在场。实地场景与个体表演一同构建出表演场景,它是表演氛围场景化的整体表现,而整体内部又是由实在个体的无数个表演行为所联结而成的各个表演情节。通过表演场景与表演文本的实践性流动,呈现出从“湖”到“岸”,再到“家”的艺术化情感流动过程,显现出一种飘移的、空间的“质”,以“彼此对照地照亮自己”,形成“旱船会”中场景构图与人物形塑的呼应。

再次是“旱船会”的表演氛围具有物质消散性的特点。氛围消散性,是指表演氛围以流动形态进入或抽离出表演场域,把实体之物形幻化为实体之质态,因此,具有一种物质消散性。表演氛围不能仅仅看成是一种表演行为或表演场景的规定物,而是把它看作是物在空间中是如何散发着影响的“共振板”。它在表演交流活动中的作用,是为了激发主体的表象艺术。氛围,是某个空间的情感色调,在场的人通过自己的处境,感受而知觉到该情感色调,对在场的人是具有情感性影响的,这就是艺术形式所具有的一种社会力量。这种社会性憧憬的演绎,是艺术憧憬转换去构建现实可能性的实现问题,即所谓的虚构性憧憬。这种表演氛围的营造与传播,在民俗表演中具有重要的传扬效果。

最后是“旱船会”的表演氛围具有情景真实性的特点。表演氛围呈现的主体是作为审美对象的表演文本,它的风格特质不仅是通过表演行为的视觉输出,而且是通过表演氛围的精神传递,意在唤起观演双方的真实感受,即文化性表演的“真实感”。它包含着情景真实、行为真实和艺术真实,这一系列的真实,是一种“人为表演所蕴含的适当氛围”。笔者以为情景真实是一种介于“模拟”似与“表现”不似之间的一种具有直接感染力的表演氛围。表演者在情境中模拟着“角色行动”,作为角色人物去表现角色之行动。在表演行为的连续性“交替”的现存实在性和跳跃式“交织”的修辞性意味之中,去营造一种“真实感”,此其一;其二,行为真实,是源于观演群体固有的审美惯例和审美期待,实际上,表演事件的文化感染力,早已存在于公众集体无意识之中,成为乡民们直觉式的理解和审美反应;其三,艺术真实,是对“旱船会”表演氛围艺术性限定与超越的思考,也是民俗艺术边界的不断延展和探索。因为,一旦成为程式化的东西,就不免产生疑问,这种氛围是我们所定义的艺术真实氛围吗?所以,表演艺术的真实,一定是超脱“仪式”的仪式性活动。

结 语

民俗表演所内含的交流特质,决定了其作为一种演艺形式的内在规定性和在场即时性的阐释框架。这个语境框架使得民俗艺术作为一种民俗演艺,而非民俗事象的可行性。民俗演艺同样强调民俗艺术与民众生活之间的关系,而这种关系是受特定社会结构所限定的。已有的社会结构犹如一种“经验共同体”,是承载艺术特性、文化惯例、社会法则和美感共识的结构化交流活动,它对民俗表演具有框定性,而民俗表演也只有在其社会化情境的氛围中才能获得理解性认知。

同时,它也是一种转变社会结构的潜在力量,因为“展演”所具有的特有表演形式,能吸引观演群体的注意力,使其具有掌控“观演者”观赏方式的能力。而“展演”对于不同的观演者来说,具有不同的审美感受和价值意义,对于熟知文化潜规的社群民众来说,民俗艺术就是固有的叙事与渲情的循环表演;而对未知文化修辞的普通民众来说,能从民俗演艺形式中“艺术性意味”和叙事中“文化性意味”两者间获得双重的愉悦感。可见,“展演”与“出会”的传承机制是有一定层面的共通性。

民俗艺术则是在这类场域中带有神灵祭祀的表演,也是一种“演”的形式,只不过“演”的对象是神灵。而“展演”是具有“展”与“演”的双重性质,所谓“展”是摆设出来供人观赏,而“演”讲究自我主体性与他者对象性的交流。可以看出,无论是“出会”还是“展演”,均讲究一种双向性的“交流”,前者为自我与神灵的交流,后者为自我与旁观者的交流。不同的场域空间赋予了“交流”不同的意涵指向,所以,从本质上来说,两者是具有一致性的,均为人的交往活动。故不要拘泥于固定模式,而是要置放于多种场景之中实现社会互动实践,让“它”在流动中发生可能性,以此达到存活条件。

总之,乡土社会中传统民俗艺术文化传承机制的原生场域已然改变,我们所要做的是保留原有的,发展新文化。这种“新文化”不是凭空而来的,而是在原有身体语汇基础之上符合当代民众的欣赏口味去建立起来的。我们要在留存集体记忆的同时,去构建一种新的寄托精神情感的场所,适合现代人的生活方式、现代乡村社会的新民俗活动,最终建立起一种“展演型”的传承机制。

注 释:

①该考察团由河北大学艺术学院齐易教授牵头,笔者以文化志愿者的身份加入,作为该项目的主研人,负责对传统艺术事象“旱船会”进行学理上分析。文章在撰写过程中,曾得到师友的帮助,在此感谢齐易老师对《五更调》曲调的修正,感谢赵书峰老师对本文所提出的修改意见;

②河北省涿州市高官庄镇上庄村旱船会属于传统艺术事象,一般在特定节庆日时候出会,其“会”存在的目的是作为民俗事象活动中的一种艺术化仪式。此次的考察研究,不仅是记录与保存“文化记忆”的考察行为,而且也可作为展示与表达“文化记忆”的表演行为,即文中称为“旱船会”展演型表演情境;

③传受行为,是指传播行为和接受行为的双向互动,两种行为的主体人均具有主动性和能动性的特点。因此,行为双方又被称为“传受双方”,分别为传播主体和接受主体,双方关系,称为传受主体间关系。可参阅胡智锋等著《传媒艺术导论》(北京师范大学出版社2020 版)一书第60 页之详述;

④打沼,为当地艺人行业术语,意思是“大风吹过”,为船被水波大幅度晃动之意。实为在表演场域中的四个面,分别进行完成一次“打沼”环节。其基本动作顺序为跑一圈,打沼两次,再快跑一圈。全套的整体动作,分别朝四个方位各作一次。还有在跑船中船夫踢打的动作,用以表现风浪的“旋风脚”及用右踢腿、下蹲拔船表示“船”头作相应变化的表演造型;

⑤扎四角,亦为当地艺人行业术语,实则是指朝四个方位交叉的四个点游船的前行动作。每扎完一个“点”后,均要跑一圈,再朝另外一“点”行进。在“扎四角”中,船夫有拔船后顶、拨正船身等系列动作。在跑完四个点后,是收船部分,由跑大圈渐渐缩小为跑小圈后直至停船靠岸;

⑥所谓符码,是“依据一套组织规则编排并为一个文化共同体的成员所认同的符号系统。”,可参阅王一川《新编美学教程》(复旦大学出版社2007 年版)一书第68 页之详解;

⑦所谓“憧憬机制”,是指关于可能性的意识,它显现为超越现实、确立长远目标而进行的观念活动。“憧憬机制”的积极作用,体现在将理想的辉光投射于现实,使现实得以在观念中升华的双向互益作用。可参阅黄鸣奋《艺术交往论》(文化艺术出版社1999 年版)一书第8 页~第10 页之详述;

⑧这里言及的“自我鉴赏”,不仅对创作者有意义,而且对其他人也具备重要的价值和意义。因为,它告诉人们,创作者怎样看待自己的作品,又希望他人怎样看待自己的作品,这是分析创作动机与客观效果相互关系的重要根据。可参阅黄鸣奋《艺术交往论》(文化艺术出版社1999 年版)一书第232 页之详解;

⑨所谓“迷狂”,原指创作过程中出现的一种感情高涨、全神贯注、物我两忘的心理状态,波默把迷狂作为一种气氛,本文延用“氛围”的意指,可参阅德国学者格诺特·波默《气氛美学》(贾红雨 译,北京:中国社会科学出版社2018 年版)一书第96 页之详述。