沈曾植与晚清民初书法思想的嬗变与转型

2023-04-21王汝虎李凤娟

王汝虎,李凤娟

(曲阜师范大学 传媒学院,山东 日照 276826)

晚清至民国初期,随着历史政治的巨大转折和文化思想的冲突交融,此时的书法创作和书法审美思想呈现出巨大的激荡与转变。在书法史材料整理上,承嘉庆年间王昶《金石萃编》的著录方式,晚清时期吴云的《两罍轩校汉碑录》、缪荃孙的《艺风堂藏金石文字目》、徐珂的《清稗类钞·鉴藏类》,特别是叶昌炽的《语石》(1901年完成初稿),在金石材料的分类著录上获得了更充分的发挥与完善。梁启超在《清代学术概论》中以为清代金石学“彪然成为一科学”,而以叶昌炽的《语石》为“集清代金石研究诸派之长”[1],《清稗类钞》收录《语石》即多达37条,可见此书在清代金石学和书法资料史上的重要意义。而在出土材料上,甲骨文以及西北汉简的发现与著述,亦极大地刺激了以罗振玉、王国维为代表的晚清民初士人之于书法史特别是书体发展史的重新认识。

承上述书法史料的汇集与新见,在书法思想上,康有为《广艺舟双楫》对北碑美学思想进行了全面而深刻的理论总结,《广艺舟双楫》成为清人书法美学思想的集大成之作。除此之外,在晚清民初时期,被称为“中国完人”“中国大儒”的沈曾植,虽无上述系统性的书学理论著述,但他晚年蛰居上海期间对所收藏的诸多碑帖所作的题跋批点,亦可谓此时重要的书学理论成就:一方面继承了清人对金石碑帖的鉴藏和详考之功;另一方面他重碑帖融合的观念,又超越了清代以北碑为重的书学风尚,代表着晚清民初书学思想的嬗变与转型。正如葛兆光所言,以沈曾植为代表的晚清士大夫,“在近代学术转型期中一手牵着传统,一手攥住现代”[2]。特别是在晚年,寓居上海的沈曾植,以其出色的书法创作和鉴藏功力,成为沪上文物鉴藏圈的核心人物,更是此一时期在传统与现代之间书学思想观念嬗变的代表性人物。故不仅其出类拔萃的书学创作应为书法史所重视,其书学思想亦是中国书法从古典到现代过渡期的重要表征,值得学界更为重视并加以发掘。亦如有学者所论,晚清民初“在对经学、汉学、金石甲骨、中外史地、佛学等诸多方面的全新总结中呈现出清代审美意识跨越式转型的迹象”[3],我们认为对集上述诸学问体系于一身的沈曾植来说(1)《清史稿·沈曾植传》:“曾植为学,兼宗汉宋,而尤深于史学掌故,后专治辽、金、元三史及西北舆地、南洋贸迁沿革。”见沈曾植:《海日楼文集》,钱仲联编校,广州:广东教育出版社,2019年,第3页。,他的书法创作和书学思想正可谓此种审美意识转型的集中代表。

一、1911—1922年:晚年沈曾植与沪上金石鉴藏

沈曾植在晚清民初学界声名至盛,胡先骕甚至赞许他为同治、光绪朝“第一大师”,“章太炎、康长素、孙仲容、刘左庵、王静庵先生,未之或先也”[4]22。王国维在1919年3月所作《沈乙庵先生七十寿序》中,亦高度推崇沈曾植在清代学术史中的学术贡献和历史地位:

世之言学者,辄怅怅无所归,顾莫不推嘉兴沈先生,以为亭林、东原、竹汀者俦也。先生少年固已尽通国初及乾嘉诸家之说,中年治辽、金、元三史,治四裔地理,又为道咸已降之学,然一秉先正成法,无或逾越。[5]

由此可见,沈曾植承继清代乾嘉学术以金石证史之学术范式,盛年以治辽金元史和边疆地理而闻名于京城。沈曾植在京城访学、为官(2)许全胜撰《沈曾植年谱长编》,将沈曾植生平分为五个时期:通籍前期(1850—1879);京官时期(1880—1897);两湖书院、南洋公学时期(1898—1902);外任时期(1903—1910);遗老时期(1911—1922)。见许全胜:《沈曾植年谱长编》,北京:中华书局,2007年。时,京城文物鉴藏和交易尤为活跃,承此风尚,他对金石碑帖多有鉴藏。沈曾植于光绪元年(1875)冬日寓居京城时,始治蒙古史地之学。光绪六年(1880),31岁的沈曾植考中进士,同榜的有王懿荣、李慈铭、梁鼎芬等,包括在此前认识的袁昶、缪荃孙等人,后均成为清末民初重要的金石学家、鉴藏家和书法家。特别是李慈铭,沈曾植视其为好友,交往密切,相互赠转、借阅和题跋碑帖者甚多,如在1889年李慈铭从沈处先后借观《隋正解寺碑》拓本[6]106、《北齐标异乡义慈惠石柱颂》拓本[6]114、旧藏《兰亭》[6]112等。

在个人鉴藏方面,褚德彝《金石学录续补》(下卷)曾言沈曾植“藏金石墨本至数千通,多异品,其隋《陈茂碑》,宋拓孤本也”。[7]隋《陈茂碑》宋拓本和新出《北齐标异乡义慈惠石柱颂》拓本,是为沈曾植在京城期间所购的碑帖珍本。但限于财力(3)许全胜整理上海图书馆藏《海日楼家书》中,有沈曾植与其夫人李逸静的家书82件,从中可详窥沈曾植从光绪初叶外出为官到辛亥革命后定居上海期间,其家庭支度的具体详情。如在光绪初叶,沈曾植初入京城时,与夫人的信中言及在琉璃厂购买金石之费,欲通过夫人从岳母处“得假十金”,可见其青年时期的家庭经济情况。见沈曾植:《沈曾植书信集》,许全胜整理,北京:中华书局,2007年,第93页。,沈曾植在京城鉴藏圈实独辟蹊径,在流连厂肆碑估之时,更多留意当时市场价值不高的明清拓本、覆本。此种鉴藏实践,一方面锻炼了拓本鉴别的能力外,另一方面塑造了他较为独特而公允的书学鉴藏观念。

如在清初被推崇为“汉刻之甲”的《礼器碑》,沈曾植就认为京城鉴藏圈所推崇的宋拓本多有问题,而不应唯宋拓本为贵。沈曾植在光绪丁亥(1887)、戊子(1888)年间购得明拓《礼器碑》,来自京城琉璃厂澄清阁碑估杜生。杜生作为当时京城知名的文物商人,对碑帖拓本的交易基本遵守乾嘉以来重宋拓和初拓本的估值标准,并为当时著名的鉴藏家李慈铭、王懿荣所认可。故京城收藏圈一度盛传沈曾植所得为《礼器碑》宋拓本,而为王懿荣等人所嫉。[8]368据《海日楼题跋》,另有帖估周生曾与沈曾植交往密切,先后欲售给沈自称是宋拓本的《大观帖》(4)沈曾植《大观帖跋》:“己卯(1915年——笔者注)冬月,帖估周生复持《大观》第十一卷来,言是常熟相国家物,纸墨纯古,宋拓无疑。然各书人名氏暨后题款,字口已泐毛,不如此之精湛矣。”(沈曾植:《海日楼札丛·海日楼题跋》,钱仲联辑,沈阳:辽宁教育出版社,1998年,第421页。)周生所言“常熟相国家物”,指翁同龢所藏,沈曾植为翁同龢门生与袍侄,可见周生投人所好之帖估心理。、《宝晋斋法帖》(5)沈曾植在《宝晋斋法帖跋》中,考证自己所藏《宝晋斋法帖》为元末前之拓本。甲寅年(1914),周生持一部《宝晋斋法帖》来售:“言宋拓也。蝉翼淡墨,古香可爱。以之相较,彼本拓自前,然神采笔画,浓淡既殊,亦遂各有胜劣。”(沈曾植:《海日楼札丛·海日楼题跋》,钱仲联辑,沈阳:辽宁教育出版社,1998年,第431页。)由此可见,虽然周生所持本较为古香可爱,然沈曾植以为他所藏元拓本因其泐缺处较少,亦有较大价值。等,沈曾植均对此持疑,并以为自己所藏诸本较周生所称宋拓本更具鉴藏和书学价值。

沈曾植虽因其财力,多只能购买较为廉价的明清拓本,然他却以卓越的书法审美能力,不仅能断伪宋拓本,更能发见诸多明清拓本或覆本独特的书学史价值。如在光绪己亥年(1900),他在扬州以“番饼一元”的低廉价格,购得明代覆本《礼器碑》一本,其言:

此覆本,出吴下,不知其祖自何氏?尝见道光前拓,钱塘许文恪公所藏者,毡蜡精美,神采可爱。惜其作伪为心,不肯定其序跋,明其覆刻所自,否亦何憾临川《庙堂》。光绪己亥,过广陵,偶以番饼一元得此,视都中金题玉躞,贵人炫为宋拓者,为豚蹄而得溝车矣。[8]367

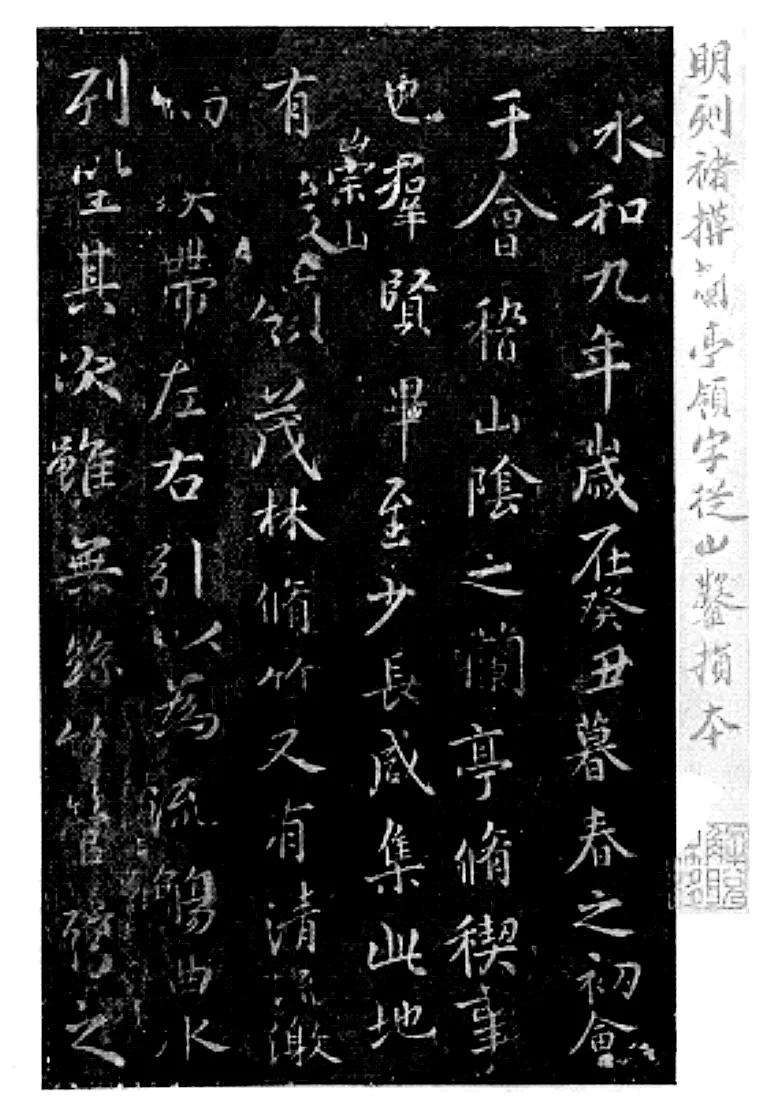

在此跋中,沈曾植不仅夸赞自己从扬州所得明覆本,更言他所见道光前拓虽为作伪,但其覆刻所据原本必然亦精美。除上两种,检钱仲联整理的《海日楼题跋》,沈曾植鉴藏题跋的明拓本还有《昭仁寺碑》(图1)、《九成宫醴泉铭》、《岳麓山寺碑》、《济安侯庙碑跋》等,即使像《九成宫醴泉铭》本不过是“已加剜凿之明拓本”,但沈曾植因它据原石拓得,故“尽是血肉具存,可资研味者。见宋拓后,乃知之。诸摹本能障眼识,不若仍游目于此。他日仍当寻未凿者以备考”[8]375。

图1 沈曾植藏《昭仁寺碑》明拓本

自1911年9月下旬,沈曾植避居上海,始其遗老生活,直至1922年去世。此间沈曾植与前清同僚李慈铭、刘世珩、陈衍、郑孝胥、李瑞清等在上海组成了特殊的“遗民”群体,除或明或暗的政治活动外,诗文酬唱、书画题跋成为他晚年生活的主要活动。作为同光体的代表人物,沈曾植在诗文中表达着一种清亡后遗老的创伤性记忆与焦虑心态;而书画艺术则成为他“安顿心灵的一方天地”[9],更多的是一种静美雅致之境。故此时沈曾植更专心于碑帖书画的鉴藏,是为晚清民初沪上金石收藏圈重要的核心成员之一。身处当时重要的文物交易中心,沈曾植在上海过眼金石书画尤为繁复,因品鉴之精细深刻,成为此时沪上金石鉴藏大家。沈曾植的书画收藏多由后人捐赠给浙江博物馆,据统计,浙江博物馆所藏沈曾植碑帖图籍即有一千一百余种,其中“碑帖三百七十余件,有沈曾植亲笔题跋者七十余种”[10]。沈曾植的书画鉴赏能力,在当时得到了罗振玉和王国维的高度认同,如1916年黄彭年家大量书画出售过程中,沈曾植的估价就起到了决定性的作用。除罗振玉外,当时康有为、陈筱石等收藏大家都参与竞价购(6)见彭玉平:《新发现王国维致沈曾植手札七通考释》,载《学术研究》,2011年第2期。另,《国家图书馆藏王国维往还书信集》(北京:中华书局,2017年),载王国维致沈曾植书信13通,沈曾植致王国维书信46通,时间为1915年秋至1921年,可见在客居上海时,沈曾植与王国维、罗振玉等人交往之密切。,王国维在致罗振玉的信(1916年8月29日)中言及:

其画均请乙老看过,且定价。中有巨然长卷约五丈,乙老谓系元人摹本,前面似郭河阳,后面似巨然本色,渠谓不及所新得赵千里也。[6]427

王国维在信中又言:“惟乙老言画共二箱,其明以后画均带学术性质,甚可宝贵,于沪上销路则颇不宜。”[6]427由王国维的信中可见沈曾植对此时上海书画市场交易的熟稔。故在12月5日罗振玉致信沈曾植更改购单名目时,称沈曾植“沪肆估人,奔走门下者不少,时价如何,公知之既熟,当信鄙言不妄也”[6]434。

1916年6月8日在王国维致罗振玉的信中,王国维言在沈曾植处观《澄清堂帖》,得以与罗振玉旧藏相比较,正可见此时沈曾植收藏之富:

晨诣乙老,见《澄清堂帖》一、三、四三卷,精拓,用淡拓,与公旧藏本异曲同工。又一本署《澄清堂帖上下》,拓亦佳,疑明人将不全原石改题卷数。其邢子愿、吴荷屋诸翻刻,乙老初亦有之。此帖乙老考得系施武子刊于海陵。澄清堂者,海陵之公署名,并谓此帖共甲乙丙丁戊五卷。赵子固极重此帖,盖去淳化之伪,而附以元祐续帖也。[6]425

沈曾植在《明许灵长模刻澄清堂帖跋》中曾系统说明《澄清堂帖》施本、邢本、吴本之间的关系。沈曾植考得宋人施宿(字武字,1164—1222),刊《澄清堂帖》于海陵,明人邢侗(字子愿,1551—1612)、清人吴荣光(号荷屋,1773—1884)、潘仕成(1804—1873)均有翻刻本。沈曾植不仅收藏有施宿宋刻原本,亦集有明人吴周生本、明人邢侗来禽馆翻刻本、明人许灵长摹刻本,以及清人吴荣光本、清人潘仕成海山仙馆刻本,共五种明清翻刻本。通过对宋拓原本和诸翻刻本的比较,沈曾植以为他在壬寅(1902年)秋所得邢侗来禽馆明刻本亦有较高的收藏价值,言“既考得施武子刻,以邢氏本副置施本之旁,麟趾凤毛,殊足尽两代赏会之致情,镌刻之异势利”。故沈曾植对自己所鉴藏的五种《澄清堂帖》明清刻本,甚为看重,以为“虽公惭卿,卿惭长,然五世同居,固是一家之盛事也”[8]429,由此足可见碑帖收藏在其晚年所成之系统性,已成大观。

更为重要的是,沈曾植在此时对所收藏的碑帖进行题跋鉴赏的过程中,全面反思和总结了清代金石碑帖鉴藏观念。此时的鉴藏重视版本的系统性,特别是他对以二王书法为核心的诸种刻帖系统进行整体性的品鉴与收藏,从而对以阁帖为核心的诸种刻帖进行了全面重估。据《海日楼题跋》,沈曾植仅对诸种《兰亭》版本的题跋就多达51篇,大体勾勒出清末所见诸种《兰亭》传本的源流,并得出一些重要结论,可谓现代《兰亭》学研究的前提与基石。如其题《旧刻秘阁续帖本兰亭叙跋》言:“南宋覆刻定本,用意精到,往往并石纹泐一一模出,其标赏特重肥本。盖肥在瘦前,宋季已为难得。”[8]385据石泐纹理判断拓本年代,并以为肥本在瘦本之前,显示他对宋拓本、摹本、覆本之间细微差别的熟稔与把握。又如他言“唐模《稧帖》,传本较多,大抵皆神龙支裔”[8]393(《唐模赐兰亭跋》),对神龙本《兰亭》的价值进行了重估与厘正。在《阁帖》的鉴藏上,沈曾植先后收藏有宋拓本、南宋绍兴国子监本、明肃府本、袁本(袁枢、袁赋诚本)、潘本(明潘允亮本)、顾本(明顾从义本)等,总结《淳化阁帖》诸传本曰:

《阁帖》传本,自潘、顾、肃藩以及北方别本,上至天府三希堂,同出一源,惟泉本别为一家。虽新旧刻刻各不同,大体要各自相合。[8]426

明代袁本、潘本、顾本均覆刻自宋贾似道本,张廷济以为三本同摹自一本,而沈曾植通过比对印识、银绽纹等细节,得出潘本即袁本、潘本与顾本不同出的结论。沈曾植珍藏40年之久的明拓《阁帖》,据翁方纲《肃本考》,以之为一明代未经补刻的原本。[8]426

总之,在上海蛰居期间,晚年沈曾植通过对碑帖的反复鉴赏研习,通过题跋对所寓目和摹习的诸刻帖进行了深刻的理论总结,此种重回二王法帖传统的意识,显然是对清代金石学兴盛以来一味重视碑拓而轻视明清刻帖传统的一种拨正。

二、从独尊北碑到碑帖互证——清末民初书学理论的转捩与演进

清末民初的书学界,伴随着社会政治生活的巨变,不仅书法创作风气有所转变,书法思想亦发生了深刻而复杂的更生与嬗变,其中最为主要的趋向即为此时以沈曾植为核心的沪上遗老群体由独尊北碑之美的碑学风尚转而强调碑帖之间的相互融通。有学者总结到,此时“沈曾植的碑帖互融、郑孝胥的纳碑入帖和曾熙、李瑞清的以帖补碑等做法说明,碑派书法已开始跳出相对狭隘和纯粹的碑学理论界限,向着更为广阔和多样的天地演进”[11]。毋庸置疑,这个更为广阔和多样的天地,即为传统书学向现代书学的转捩和演进,如罗振玉在1913年与沈曾植的信中所言,“私谓金石之学,自宋至于乾嘉皆迭因时代,至今方为结果,则已届歇绝之时”[6]385。在清代金石学与书学思想逻辑完成与嬗变上,1911年到1922年间沈曾植在上海的书法创作和书学思想起着关键作用。王蘧常在《沈寐叟年谱》中称赞其师曰:

是年(1921年),公鬻书自给。初公精帖学,得笔于包安吴,力主运指。壮契张廉卿裕钊,尝欲著文以明其书法之源流正变及得力之由。晚年由帖入碑,融南北书流为一冶,自漆书竹简石经石室,无不涉其藩篱。逪从变化以发其胸中之奇。几忘纸笔,心行而已。论者谓三百年来,殆难与辈,海内外辇金,求书者穿户限焉。[12]

沈曾植、郑孝胥、李瑞清等晚清遗老,都在沪上鬻书,声气相通,塑造着此时书坛一种融南北书风为一体的新风尚。尤其突出的是,沈曾植在诸多书画题跋中,对从阮元到康有为的南北分派论和尊碑思想进行了一种逻辑上的否定,以辩证综合的思想调停、绾和了清人碑帖对立的剖判方式。

沈曾植的碑帖相融观念,主要体现在其《张猛龙碑跋》和《敬史君碑跋》两文中。在《张猛龙碑跋》中,他说:“昔尝谓南朝碑碣罕传,由北碑拟之,则《龙藏》近右军,《清颂》近大令。”[8]371这里沈曾植以风格比拟法融合碑帖审美,以为作为隋碑第一的《龙藏寺碑》近大王书风,纯和萧远;而《张君清颂碑》(《张猛龙碑》)则近小王书风,顿宕激昂。当然此种论述是对包世臣《艺舟双楫》所言“《张猛龙》足继大令,《龙藏寺》足继右军”[13]646的一种发挥。而在《禅静寺刹前铭敬使君碑跋》中,沈曾植则大胆总结道:

北碑楷法,当以《刁惠公志》、《张猛龙碑》及此铭为大宗。《刁志》近大王,《张碑》近小王,此铭则内擫外拓,藏锋抽颖,兼用而时出之,中有可证《兰亭》(定武)者,可证《黄庭》(秘阁)者,可证实淳化所刻山涛、庾亮诸人书者,有开欧法者,有开褚法者。盖南北会通,隶楷裁制,古今嬗变,胥在于此。[8]373

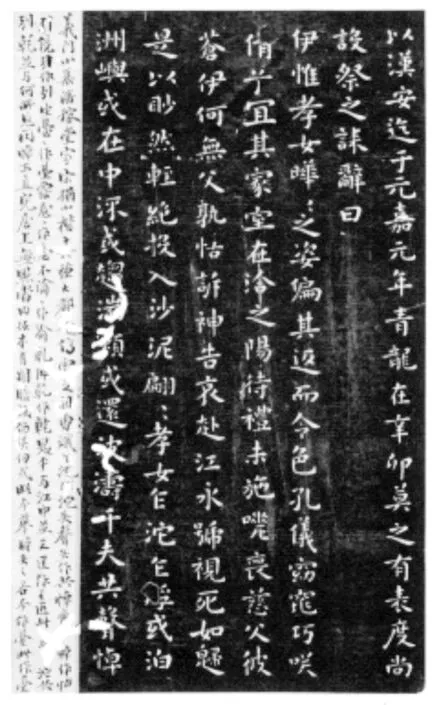

在此,沈曾植更以为《刁惠公志》(又称《刁遵墓志》,见图2、图3)近右军之法,他以溯源之法,判定《敬使君碑》的书写方式,既可证定武《兰亭》和秘阁本《黄庭经》之出处,亦可证实南朝书法之来源。此种以碑证帖、南北汇通的观念实是对康有为独尊北碑观念的拨正,亦是对阮元所论帖学大坏而当学碑之论的一种否定。(7)需要指出的,学界常认为沈曾植的碑帖互证观来自包世臣《艺舟双楫》:“《张猛龙》继大令,《龙藏寺》足继右军,皆于平真通达之中,迷离变化不可思议。”(参见王守民:《从沈曾植的“南北互证”到陆维钊的“碑帖并举”——沈曾植、陆维钊碑派书学观置比较》,载《书法研究》2016年第4期。)毋庸置疑,在书法创作上沈曾植深受包世臣笔法之影响,但上引《艺舟双楫》以《张猛龙碑》和《龙藏寺碑》分别比拟大小王书风,只是一种取喻。《艺舟双楫》作为清代书学思想的代表,尊碑抑帖的思想是非常明显的。我们认为,沈曾植碑帖互证的观念,或直接来自翁同龢的影响。沈曾植作为翁的门生与同乡袍侄,交往密切。翁同龢较早地质疑了南北分派之论,如其在《古缘萃录碑帖二卷跋》(1903年)中言:“夫有宋诸刻,纵多杂糅,山阴法声赖以津迷论者,乃于北碑南帖强为轩轾已伪矣。”见谢俊美编:《翁同龢集》,北京:中华书局,2005年,第1016页。持此南北汇通的观念,沈曾植并不以二王书帖为核心的丛帖、汇帖为古代书学传承的阻碍(8)如康熙年间的杨宾在《大瓢偶笔》所批评的:“唐人最好书,然无集古人书汇为一帖者,有之,自贺监钩填始。至南唐乃入石,南、北宋遂有三十余种之多,明末至今,几至百种,而恶不可言矣。”见崔尔平选编:《历代书法论文选续编》,上海:上海书画出版社,2012年,第570页。,晚年沈曾植系统收藏了从宋代以来的如绛帖、澄清堂帖、博古堂帖、宝晋斋法帖、式古堂法帖、至宝斋法帖、真赏斋帖(图4)、三希堂法帖等诸多丛帖版本,认为这刻帖拓本虽存在着摹刻不精的明显缺陷,但据其中一些较好的刻帖是可以追溯到二王书法的神采情致的(图5、图6)。故他总结刻帖的价值时言:

刻法帖与仿刻宋、元旧拓书籍同例,当具源流所自,行款题记,一一存真,则古帖之面目不亡,而后之学者亦可据形迹以追溯神明所自。盖神明虽妙手不能传,形迹之传,非辅之以确据,不能坚后人之信。元祐、淳熙两《续帖》,皆刻存图记,集帖旧法,故如是也。《墨池》刻例最严谨,《停云》详墨迹而略石刻,遂开后来草率之法。《戏鸿》之后,无足论矣。[8]435

图2 沈曾植藏《刁遵墓志》“彝”字未泐本

图3 沈曾植题《刁遵墓志》“彝”字未泐本

图4 沈曾植题《真赏斋帖》拓本册

图5 沈曾植藏渤海藏真本《兰亭序》

图6 沈曾植藏明刻褚模《兰亭》“领”字从“山”凿损本

宋朝元祐七年、淳熙十二年间两次所刻的《秘阁续帖》,作为补《淳化阁帖》和《秘阁》所不载之法书,均是摹勒上石而成,沈曾植特拈出其具有“刻存图记,集帖旧法”的书学史意义。清人常对刻帖传统有着强烈的批评,如清人钱咏在《履园丛话》中认为,这些采集前人书迹入石而再拓成的刻帖,“其中优劣之各殊,椎拓之先后,真伪之混淆无序,纸墨之浓淡不同,未可同日而语也”[14]。乃至康有为《艺舟双楫》得出结论曰:“碑学之兴,乘帖学之坏也。”沈曾植则指出如明人章藻摹勒上石而成的《墨池堂选帖》(《墨池》),其刻例最为严谨,而从文徵明开始刊刻的《停云馆帖》(《停云》)和董其昌摹刻的《戏鸿堂法帖》(《戏鸿》)则刻例不严谨,不能追溯晋朝法书之形迹。沈曾植珍藏有宋拓残本《太清楼续帖》二册,凡前后四次题跋,比较北宋三大刻帖风格曰:“盖《阁帖》最敦古,《大观》最丰逸,此帖则以清疏潇洒见标韵,一时镌勒风尚各殊。”[8]405沈曾植实际重新厘正了传统刻帖的价值体系,以为《淳化阁帖》、《大观帖》(《太清楼帖》)和《太清楼续帖》,各有风尚,不应厚此薄彼。从书学审美价值上,表彰他所藏宋拓《太清楼续帖》:“拓墨色不极黑,而淹润柔腻,神韵弥胜,皆从墨迹摹入,故笔势轻重起伏,书意可寻。”[8]405从此拓本册中,亦可见古人书写过程中的“使转之妙”,更可追晋人书法神韵。故沈曾植对刻帖的高度重视,是从帖学角度支撑了其碑帖融合的观念,因刻帖实际既是帖学的传统,又需依据拓工的技术镌刻入石,故对刻帖的鉴赏正需对碑帖持通融平正的立场。

在明清之际,刻帖上石之风盛行,其中以明人陈元瑞为代表,先后刻有《玉烟堂帖》《宝晋斋帖》《秀餐轩帖》《渤海藏真帖》《一概园帖》五种,是为将法书书写与刻工技艺完美结合的典范,其中尤以《渤海藏真帖》中的《灵飞经》最为闻名。而沈曾植对所经眼的《玉烟堂帖》《秀餐轩帖》亦给予了较高的评价,以其为多从旧拓原本摹出,故与宋拓多接近,是“近代佳刻”。甚至认为清人孙巫廷所辑《至宝斋法帖》(图7)中的《曹娥碑》乃是从原本摹出,具有重要的摹本价值。对于刻帖的此种高度评价,实际上否定了简单将碑和帖对立起来的二元观念,回到明末清初刻帖风气中的碑帖并重的观念。实因在宋、元、明三代,在二次、三次摹刻和翻刻过程中,所谓帖学有时即是碑学,无法完全分离,此为沈曾植研究碑帖所持通融观的历史基础。从碑学和帖学相通融的视角出发,沈曾植引刘熙载《书概》“北书以骨胜,南书以韵胜;然北有北之韵,南有南之骨也”之论,进而引申为“实则南骨即北骨,北韵即南韵”[15],最终在“骨”“韵”审美元范畴上做了统合性的同一。故沈曾植虽继承了包世臣的北碑思想,又纠正了其书分南北的刻板性理解,故可称为对清代碑学思想的一种完结与转捩。

图7 沈曾植藏《至宝斋法帖》拓本册

需要指出的是,此种碑帖融合观念是为晚清民初士人的共识,如罗振玉亦是批评阮元的南北书派论,以为“予以为时有先后,书有工拙,则有之。而谓南北分派,则未允”[16]。与沈曾植之于刻帖的态度一致,罗振玉亦反对翁方纲诋《澄清堂帖》为南宋坊肆所刻的观点,认为:“盖阁学(指翁方纲)心意中,久牗于王知微所摹勒之右军书,以为山阴真面目尽在于是。日低首下心于《淳化》官帖,其平生赞仰疏记官帖之语,殆不下数万言。”[17]认为包括“澄清堂帖”“式古堂帖”“停云馆帖”等刻帖系统,自有其价值。与沈曾植一样,此种观念实际推翻了以《淳化阁帖》为唯一刻帖标准的帖学传统。同时期的郑孝胥,与沈曾植隐于沪上,在共同研讨碑帖过程中,亦是“治碑学帖学于一炉”[18]而成自己的书法风格。李瑞清则提出“碑帖理宜并究,短札长笺,亦法南朝,殿榜巨碑,宜遵北派”,他以为定武《兰亭》为论古今书法之源流变迁的一大“关键”,“非阮云台奋其私说所能革命也”。[19]可见与清代中期书学风尚不同,晚清民初诸士人已经意识到南北书派二元论观念之偏颇,多有所纠正。又如,叶昌炽在全面整理碑刻文献的过程中中依据书法史发展的实际情形讨论隋书时亦提出:

尤可异者,前人谓北书方严遒劲,南书疏放妍妙,囿于风气,未可强合,至隋则浑一区宇,天下同文,并无南北之限。乃审其字体,上而庙堂之制作,下而闾巷之镌题,其石俱在,未有如世所传法帖者。岂平陈之后,江左书派亦与国步俱迁乎?以此愈可知宋时阁帖,辗转响拓,钟、王、郗、谢,半由虚造。余尝欲辑《隋石记》以明书法流派,觉阮文达南、北书派之说犹不免调停之见,覃溪论唐初欧、褚诸家,一归于山阴法乳,更为町畦未化也。[20]

叶昌炽虽极力批评了阁帖体系的传摹失真,与沈曾植对法帖系统的抉微识真的通融观念不同,但他亦批评了从阮元到康有为将碑帖对立的扞格之见,特别是翁方纲(覃溪)以唐人书为晋人书风的简单传承的观念。

由上,沈曾植和叶昌炽等晚清民初学者,均是将碑帖看作古代书法源流中的共同因子,既肯定刻帖系统独特的书法史意义,又认同出土碑刻所保存古人书法原貌的考古学价值。实际上随着清代传拓技术的发展,特别是拓本册页的流行,当诸多金石拓片被装帧为书帖形式,碑石金文实际上出现了“帖化”,在晚清士大夫精神世界里均衍化为古代书法艺术作品的整体。沈曾植、叶昌炽作为置身于传统和现代过渡期的一代学人,他们对古代碑帖观念的通融性总结,一方面是站在有清一代金石学鼎盛的历史基础上,另一方面则是站在现代学术的起始处对古代书学传统作出了一种历史的完结。

三、从“善隶书为尊”到“古今书体杂形”——古典书体观念的完善

沈曾植书学通融的思想,实与其政治思想观念一脉相承。1907年沈曾植任安徽提学时,一面倡导设存古学堂,以习旧学,另一方面又支持取外国大学高等教法为用,其施政思想显然是一种中西调停的理念,如他所言:“设学堂不必改书院,讲西学不必废时文,两利并存,合辑之术在调停。”[21]35故沈曾植的碑帖融合论,是为沈曾植中体西用、中西通融价值观的一种学术体现。而此种通变思想,落实在书体源流理论上,与清代碑学思想一味尊崇隶书不同,沈曾植从书法发展史的复杂性出发,更多地强调“古今书体通变”的重要性,如其“论行楷隶篆通变”曰:

楷之生动,多取于行。篆之生动,多取于隶。隶者,篆之行也。篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此所通乎今以为变也。篆参籀势而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。[22]

此为对包世臣北碑审美理论的一种引申,包氏《历下笔谭》言:“北碑体多旁出,《郑文公碑》字独真正,而篆势、分韵、草情毕具。”[13]651从书势审美上,包世臣以为《郑文公碑》虽是真体,但具篆书之势、八分之韵和草书之情,实包孕诸体之美。沈曾植则扩而广之,以为诸书体之间本即具古今相参、通变相溶之内在的统一性。

1913年与沈曾植相友的刘世珩(1874—1926)(9)褚德彝《金石学录叙补》:“刘世珩,字聚卿,号蔥石,又号檵庵,安徽贵池人。光绪甲午举人,官度支部右参议。”见李遇孙、陆心源、褚德彝:《金石学录三种》,桑椹点校,杭州:浙江人民美术出版社,2017年,第226页。,作为同时寄居于海上的晚清遗老,此年收藏了《宋拓二体石经》和《天发神谶碑》拓本两种,先后邀请沈曾植、李瑞清、郑孝胥、叶昌炽等人进行赏鉴与题跋,成为借此讨论古代书体源流的重要学术活动。特别是在对《天发神谶碑》的作者和书体界定的研讨中,沈曾植在题诗中借此思考了古代书体的流变问题,提出了“古今杂形”的理论观念。作为吴地出土的古碑刻,《天发神谶碑》(图8)在书体上具有篆隶之间的奇古性,故其作者、风格和来历等一直争议较大。沈曾植在其五言长诗《刘葱石参议天发神谶碑》中,同意宋人黄伯思之论,以及顾炎武、王澍等人的阐发,以为《天发神谶碑》书者即为皇象。刘世珩则从宋人周晖、明人卢公武之论,以为书者为苏建(《国山碑》书者);而叶昌炽则发新论,以为朱育所书。沈曾植均不从刘世珩、叶昌炽二家之说,以为“叶侯(指叶昌炽)新论朱育摅,我感奇字窥关枢”。《天发神谶碑》的奇字何以可窥关枢呢?沈曾植以为从此碑实可窥探在后汉时期书体源流的复杂性。其诗言:

休明书源史阙疏,得非远祖中郎乎?当年避怨适吴会,顾侯从学琴书俱。(10)参见钱仲联对此诗的注解。钱仲联注释详细而精到,此诗足可窥沈曾植书学之精博。见沈曾植:《沈曾植集校注》,钱仲联校注,北京:中华书局,2001年,第570页。

此段是说皇象(字休明)书迹罕见,其笔法传授历史上亦一直不清楚,从此碑或可证来源于蔡邕(中郎)笔法。《天发神谶碑》为蔡邕避怨江南时,传授笔法于吴国顾雍(顾侯)、皇象等人,进而形成了江南的笔髓系统。沈曾植以此碑书风与蔡邕《篆势》相较,以为可证古篆之风格的复杂性,其言:

我尝察精兼拟似,证之《篆势》论奇觚。扬波振撆状明白,短身纾体情研摹。从悬衡编各翾跂,不方不圆渺斜趋。诘屈诚非研桑计,焚缊或会苍沮初。[4]573

此引发自蔡邕《篆势》(卫恒《四体书势》载)论古篆的书写审美风格。沈曾植以为借《天发神谶碑》,可从皇象追溯至蔡邕之书写风格,近而可窥测仓颉、沮诵作书之象形阶段。特别是《天发神谶碑》非篆非隶、似篆似隶的书写,较为完整地保存着篆书变为隶书的历史过程。故其言此碑“兹非斤权昭版体,亦异三体传经儒。倘复斯文采斯喜,所谓古今杂形欤”,指出此碑书写既可谓采自李斯之小篆,又可谓采自汉代贾鲂作《滂喜篇》之隶书,即是“古今杂形”的代表。在《护德斋涉笔》中,沈曾植又引《四体书势》“隶势”曰:

“修短相副,异体同势”,“奇姿谲诞”,“靡有长制”(中郎《隶势》)。“蔡邕采斯、喜之法为古今杂形,然精密闲理,不如淳也。”按:异体同势,即所谓古今杂形也?[8]305

至此,沈曾植将《天发神谶碑》作为蔡邕笔髓系统的表征,即兼具李斯之篆体和《滂喜篇》之隶体,是为古今杂体、异体同势之实体呈现。由此,沈曾植甚至提出“蔡氏分法即钟氏隶法”之论,认为蔡邕的八分与钟繇之隶书实际是杂体相通的:

凡此诸文,固非修短纤浓,波点相资,无以呈其意势。世间相传《夏承》《华山》诸碑,不必果出伯喈,要自承其家法。以碑证语,梗概可思。《书法》称钟太傅“点若摧陷,擿如雨骤,纤动如丝,轻重如云”,与伯喈语若合符节。蔡氏分法,可知即钟氏隶法也。[8]308

沈曾植的古今杂形之论,是在清代金石学基础上,以碑帖互证而得出的古代书体演变规律。古代书体演变绝不是简单的线性、递进关系,而是一种复杂的、交叉性的包孕式发展。在汉末魏晋钟繇、蔡邕的书写时代,书体的分化演变才逐渐清晰和完备,诸多汉碑和北碑以及出土汉简中依然存留有上述书体演变的复杂性。李慈铭在评《王偃墓志铭》(全称《魏故勃海太守王府君墓志铭》)时,亦认识到此志“字尤古秀,极有篆隶法,首尾无一剥蚀,今日出土之石以此为最”[23],显然书体纯一性的界别意识是无法说明此种奇古杂形式的书写的。故从书法材料史的角度而言,确实可以说“古今杂形”是沈曾植“南北汇通”观的“历史依据”[24]。正如当代学者所论书体演变是一种“复式蝉联的异化运动”[25],沈曾植的古今杂形理论实具有现代书学的开创与奠基意义。

需要指出的是,沈曾植的古今杂形理论实受近代以来甲骨文和西北汉简等出土材料的直接影响。因与罗振玉、王国维交往笃密,沈曾植实际是罗、王整理殷墟文字和西北汉简的第一批读者。(11)1910年12月初罗振玉致信沈曾植,并赠送其《殷商书契》二十四卷(前四卷为拓本,后四卷中文字两卷、字说一卷、叙录一卷)。(《沈曾植年谱长编》,北京:中华书局,2007年,第353页。)又,1921年沈曾植在与罗振常的信中,托罗购买《殷墟待问篇》《殷墟贞卜文字记》和《殷墟古器物》三种。(《沈曾植书信集》,许全胜整理,北京:中华书局,2007年,第178页。)在1921年2月27日与罗振玉的信中,沈曾植曾详细阐发了《流沙坠简》之于书法史的意义,其言:

今日得正月廿七日书并《流沙坠简》样纸,展示焕然,乃与平生据石刻金文悬拟梦想仪型不异,用此知古今不隔,神理常存,省览徘徊,顿复使灭定枯禅复反属旬生意。……《坠简》中不知有章草否?有今隶否?续有印出,仍望再示数纸。余年无几,先睹之愿又非寻常比也。[21]190

据此可见,沈曾植对于新出土文献的高度重视,兴奋之情溢于言表,实因这些新出土汉简正可印证其古今杂形的书法史理念。如王国维在《简牍遗文考释》第六简时指出,此简中的“衣”“褚”字中的“衣”部均用篆体,“知此书出于西汉人手,其时隶法尚未备也”[26]129,亦是从出土实物上指出了此种古今杂形的书体发展过程。不出沈曾植所料,《流沙坠简》中正有章草体式,作为晚辈的王国维似乎受沈曾植的影响,在《简牍遗文考释》评析第二十一简时亦着重凸显出章草的书体史意义:

此简章草精绝,虽寥寥不及二十字,然使过江十纸犹在人间,不足贵也。张、索遗迹,唐人已不及见,况此更远在张、索之前,一旦寓目,惊喜何可量耶![26]144

更为重要的是,王国维直接运用沈曾植碑帖互证之理念,以《阁帖》《二爨碑》等共证汉简中所见章草、草、隶、楷等诸体共存的历史现象。在《简牍遗文考释》中,王国维指出第六十七与七十五纸片(图9):

诸简牍中,唯此及下第75书与《屯戌丛残·簿书类》三十二至三十五四简为草书,与秘阁所载晋以来尺牍书体相同。此外皆章草,否则亦存章草及隶书遗意。其章草书具年月,则与《屯戌丛残·稟給类》第十一简,有“建武三十一年”字,第十二简有“永平十一年”字,然则前人谓章草始于章帝者,殆不然矣。又神爵四年简《屯戌丛残·烽燧类》第二十二。与《二爨碑》颇相近,为今楷之滥觞。至永和二年简《屯戌丛残·簿书类》第二十三。则楷七而隶三矣。魏景元四年简《屯戌丛残·杂事类》第五十六。则全为楷书。此卷魏晋以后诸书,楷法亦大备。昔人疑钟太傅诸帖为传橅失真,或赝作者,以此卷证之,确知其不然也。此有关于书体之沿革,故附著之。[26]164

图9 王国维、沈曾植所见《流沙坠简》第六十七纸片(右)、七十五纸片(左),出菖蒲海北

显然从沈曾植到王国维,不仅据古代金石学,更据出土汉简,证实了古今杂形的历史过程,在一定意义上推翻了古典书学的线性发展观。在对作为精神史的书体风格的回溯与重现中,古代书法传统的复杂性与开放性成为清末民初一代学人反观自照的历史图景与美学世界。

不仅如此,沈曾植还在书法创作上积极摹写新出土西北汉简,王蘧常在追忆其师晚年书风之变时,亦指出了此种历史事实:

先生于唐人写经,流沙坠简亦极用力,晚年变法或亦得力于此。其学唐人写经,捺脚丰满,尤他人所不能到。常言“摹流沙坠简,当悬臂拓大书之,取其意而不苟形似”。[27]

据此,有学者指出,沈曾植称得上是“简牍书法实践的第一人”[28]。从此意义上言,沈曾植的书学创作和理论超越了清代金石学思想,一只脚已经踏入了现代书学时期,是为现代书法审美思想的肇始。