基于共同体理念的校地共建工匠学院实践研究

2023-04-12邢勤温金祥邵洪楼宫晓峰于仁萍

[摘" " " " " "要]" 技能人才是支撑我国制造业高质量发展的重要力量,随着制造业转型升级步伐的加快,技术技能人才短缺问题日显突出。解决技术技能人才短缺的供需矛盾,亟须构建技能人才的培养与提升体系,推动职业教育向更高层次迈进。立足区域产业发展需求,发挥市总工会紧密联系企业、职业院校实践育人方面的优势,集聚“政行企校”多方优势资源,打造集工匠孵化、技艺切磋、技能传承、职业培训、创新创业、继续教育于一体的工匠学院,打造政府信任、企业信赖、学员满意、影响力强的命运共同体,探索职前职后一体化、梯次推进的工匠人才培育路径,从职业启蒙教育开始,职前为学生树匠心、传匠艺,职后为职工强技能、筑匠梦,为高技能工匠人才的培育提供行动路线图,加速造就新时代高技术、高技能工匠群体。

[关" " 键" "词]" 共同体;工匠学院;工匠孵化;培育路径

[中图分类号]" G717" " " " " " " " " " [文献标志码]" A" " " " " " " " " [文章编号]" 2096-0603(2023)01-0125-04

一、引言

中共中央、国务院印发《新时期产业工人队伍建设改革方案》明确提出,要把产业工人队伍建设作为实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的重要支撑和基础保障,纳入国家和地方经济社会发展规划。加强高技术技能人才队伍建设,对巩固和发展工人阶级先进性,增强国家核心竞争力和科技创新能力,缓解就业结构性矛盾,推动高质量发展具有重要意义。党的十九大报告指出,“完善专业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作”“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,弘扬劳模精神和工匠精神”[1]。山东省教育厅等8部门联合印发《关于职业院校全面开展职业培训 促进就业创业行动计划的通知》,要求组织职业院校广泛开展企业职工技能培训、重点人群就业创业培训、失业人员再就业培训,助力培养“百万工匠”后备人才,为职业教育改革发展指明了方向。

我国是世界制造业第一大国,但制造水平与世界制造强国还有较大差距,产品的科技含量和技术附加值偏低,供给效率和供给质量不高,低端供给产能过剩与高端供给产能不足矛盾突出。技能人才是支撑制造业发展的重要基础,我国技能人才队伍长期面临数量紧缺、供需不匹配困境,企业转型升级不仅需要有充足的资金、高端装备和先进技术,更需要储备大量技术技能人才,技能人才的短缺已经成为制约企业高质量发展的主要问题。拥有一支技能强、素质优、规模大、结构好的技能人才队伍,能够为制造业强国战略目标的实现提供重要保障[2]。作为经济大省、制造业大省的山东,先进制造业强省、经济强省等目标的实现,除需要先进技术设备外,亟须造就大批与之相适应的高技术技能工匠群体。

二、工匠人才培育存在的问题

随着我国工业化进程加快、产业结构战略性调整及社会消费水平的升级,我国经济已从高速发展阶段转入高质量发展的新阶段,高素质技能型人才的重要性日益凸显,工匠型人才的培育成为当今社会关注的焦点。目前,我国工匠型技术技能人才的培养还处在起步阶段,培养模式、政策制度等均有待进一步完善。

(一)工匠型人才培养与产业发展需求不匹配

目前,我国技能型人才的培养以初、中级工为主,高级工、技师、高级技师等高技术技能人才的培养比例不足20%,技能拔尖型人才更是少之又少,高技能工匠型人才供不应求,岗位空缺与求职比率超过2.1[3]。技能人才的培养以基础知识、基本技能为主,涉及行业前沿的知识、高端技能相对较少,培养效果不佳,难以满足产业转型升级的发展需求。

(二)工匠型人才培养缺乏有效的平台支撑

工匠培养平台不集中,如技能大师工作室和高技能人才创新工作室等工匠型人才培养平台分属于人社局和总工会,出现职能重复问题,功能有待整合。现阶段的工匠型人才培养平台带动的辐射作用较弱,基本以职业院校、技工院校培养为主,与产业的结合度不高,校企合作的广度和深度不足,校地融合不够,平台个体与主体之间未能形成命运共同体,存在资源不对称、目标不一致等问题,未有效发挥名师带徒、技艺传承、技能研修、技术攻关等的示范引领与带动作用[4]。

(三)工匠型人才培养运行机制不完善

由于缺乏专门的政府机构进行组织,配套的政策制度也不完善,造成各培养主体之间未建立有效的协调沟通机制,企业参与职业教育只是立足眼前利益,缺乏立足长远发展的宽宏视野和思路,对通过校企合作提升员工素质、提高科研能力、提供储备人才的认识不够深入,多元聚力、协同育人优势难以有效发挥[5]。

(四)工匠型人才培育路径不明确

工匠型人才培养集中在职前职业教育阶段,主要由职业院校和技工院校通过产教融合、校企合作的教学模式进行理论教学和技能实训,而基础教育阶段的职业启蒙与职业认知教育严重不足,职后阶段职工职业技能培训、职业技能竞赛所覆盖范围又较小,造成工匠型人才培养路径出现断层,难以实现持续培养。

三、校地共建工匠学院的意义

“完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作”,是党的十九大提出的明确要求。完善职业教育培训体系,关键是要整合区域内职业院校的教育资源和行业企业的培训资源,形成学历教育与职业培训育训并举并重的合力,构建“政校行企”命运共同体。共同体涉及不同主体之间的社会合作,只有通过政府的统筹规划、政策引导和组织协调才能建立良好的合作秩序[6]。当前,政府主要是通过教育主管部门推进育训并举的职业教育体系改革,但教育主管部门是立足学校,在企业中缺乏一定的话语权和影响力,阻碍了政府统筹主导作用的发挥,导致高技术技能人才培育呈现数量不足、质量不高、上升通道不顺畅、政策落地难等问题。政府要着眼于职业教育的类型教育属性,发挥多元协同育人优势,跨界整合形成新的命运共同体,构建育训并举、产教融合、书证融通的办学新格局。

总工会作为政府领导下的工人阶级群体组织,具有紧密联系企业的优势,并具有非营利性、志愿性和公益性的特点,围绕总工会打造“政校企行”新型命运共同体,对完善职业教育和培训体系、确保政府顶层政策落地、培养高素质技术技能人才、提升工人综合素质具有重要意义。由政府主导、市总工会牵头建立工匠学院,从完善制度建设、明确权责界定、深化教育教学管理和加强职业技能培训等方面入手,大力宣扬劳动精神、劳模精神和工匠精神。搭建集理论教学、实践教学、技能大赛、创新创业于一体的产业工匠人才培育“立交桥”,打造产业工匠人才终身教育培训体系,探索工匠学院的运行机制和途径,形成产业工匠人才的持续培养机制,完善现代职业教育制度,形成合理的工匠型技术技能人才储备和持续培养机制,立足区域产业发展需求,培养爱党爱国、敬业奉献、技艺精湛、素质优良、规模宏大、结构合理的高技术技能人才队伍,降低企业人力资源成本,解决企业的技术技能人才短缺困境,为企业高质量发展提供人才保障。

烟台市高度重视工匠建设,把实施“烟台工匠建设工程”纳入制造业强市建设总体规划和市政府年度工作统筹推进。为落实山东省《关于产业工人队伍建设改革实施方案》《关于职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划的通知》等文件精神,烟台市总工会等13个部门联合出台《关于实施“烟台工匠”建设工程的意见》,印发《关于实施“烟台工匠孵化行动”的意见》,通过实施“工匠孵化行动”加快工匠人才培育步伐。

四、工匠学院的建设与运行

(一)工匠学院建设目标

由烟台市总工会牵头,烟台职业学院承接,区域有影响力的企业融入,劳模工匠等行业领军人才共同参与组建烟台工匠学院,发挥总工会紧密联系企业和职业院校实践育人的优势,优化整合各方优势资源,落实产业工人队伍建设的战略部署,深化职业技能提升行动,畅通技能人才发展通道,构建工匠育人体系,传承技艺技能和工匠精神,打造集工匠孵化、技艺切磋、创新创业、继续教育、职业培训于一体的技能传承与推广服务平台,激励更多青年一代走技能成才、技能报国之路,加速造就新时代高技术、高技能工匠群体。工匠学院坚持非营利性,突出公益性,校地共同打造服务地方、企业信任、学员满意的工匠学院。

(二)工匠学院运行模式

烟台工匠学院由烟台市总工会提供专门的办公场所,提供水、电、暖、网络、物业管理等基础保障和出入、停车、用餐、会议室等便利,学校安排行政管理人员入驻进行日常运营管理,选派优秀骨干教师开展教学培训和资源开发,实现校地育才资源的“亲密嫁接”。烟台市总工会主管烟台工匠学院全面工作,主导办学方向,指导烟台职业学院开展业务运营和教学管理等工作,协调行业企业参与工匠学院建设、成立企业分院等工作,坚持分工合作,发挥各自优势,步调一致共推发展,对重大事项、关键问题通过召开联席会议进行研究解决,推动工匠学院共建任务落实落地。

通过对接烟台市劳模工匠协会、组建工匠培训联盟、成立工匠学院分院等形式,分层级开展工匠人才培育,多方联动、合力推进打造烟台工匠人才培育示范基地。依托烟台工匠学院,烟台市总工会联合区域内有影响力的龙头企业、部分职业院校共30家工匠人才孵化培育重点单位,共同成立烟台工匠孵化联盟,在资源共享、工匠共育、平台共建、技能切磋、技术攻关等方面形成合力,打造工匠人才培育示范工程。依托烟台工匠学院的组织优势,在烟台市13个县市区设立烟台工匠学院分院,构建广覆盖、立体式、协同化的联动育才格局。从全市技艺精湛、影响力强、拥有市级以上称号的劳模工匠、技术能手中特聘55名工匠大师,发挥他们在工匠人才培训培育、技艺传承、技能切磋、宣传引导等方面的独特作用。

(三)工匠学院建设任务

烟台工匠学院以基地建设、平台建设为重点,建设大国工匠研修基地,开设工匠研修班、匠心学堂、工匠学历班等,推行新型学徒制教育,实行校企双导师培养,为工匠人才进修成长创造环境;建设数字化培训基地,开发优质课程资源,拓展培训渠道,面向不同群体开展云端教学,对接新职业工种培训,挖掘优质培训资源,强化精品培训课程开发,强化线上培训模式,开发建设“青书学堂”线上继续教育平台和“烟台工小哥”线上企业培训平台。搭建技艺交流平台,举办工匠“沙龙”,上线烟台工匠公众号,开展优秀在校生与工匠大师拜师学艺、工匠人才之间切磋技艺等活动;搭建技能培训平台,围绕新一代信息技术、智能制造等重点产业和国家新职业工种,整合优化培训资源、培训项目、培训主体、培训课程等,面向企业职工和在校学生开展职业技能提升培训服务。实施“十百千万行动”,每年举办十场以上有影响力的劳模工匠精神宣讲活动、百场以上各类竞赛比武活动、培训惠及千家企业、培训储备各类工匠人才万名以上,打造服务烟台、政府信赖、企业信任、学员满意的工匠培育孵化平台,积极推动技能提升和就业创业。举办劳模工匠先进事迹报告会,聘请劳模工匠上讲台、讲事迹、传精神,掀起“学工匠、当工匠”的热潮,用“工匠精神”“劳模精神”引领广大青年学生在不懈追求中涵养高尚情操。工匠学院的功能架构如图1所示。

五、工匠人才成长的培育路径

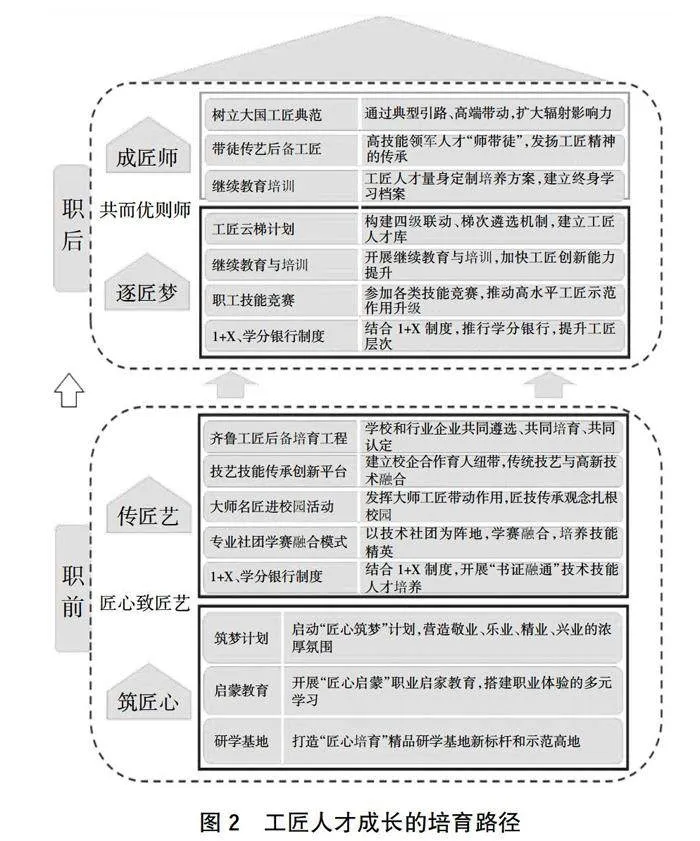

制造业转型升级迫切需要培育一大批工匠型技术技能人才,依托烟台工匠学院的建设与运行,探索出职前职后一体化、梯次培育的工匠人才成长培育路径(见图2),从职业启蒙教育开始,职前为学生筑匠心、传匠艺,职后为职工强技能、筑匠梦,构建“国家、省、市、企业、学校”五级金字塔式工匠人才培育体系,开展工匠人才选树活动,培养拔尖技术骨干人才,为高技能工匠人才的培育提供行动路线图。

筑匠心:依托职业院校实训基地和企业生产基地,为中小学生开展“匠心启蒙”职业启蒙实践教育,启动“匠心筑梦”行动计划,开发职业特色的职业体验课程,开展职业教育活动周“校园开放日”展示体验活动,打造暑期夏令营“匠心培育”精品研学基地实践教育项目,通过搭建职业体验多元交流学习平台,在体验中培养学生的职业兴趣,增加职业认知,强化职业情感,感受职业魅力,领略职教风采。

传匠艺:依托技艺技能传承创新平台,建立校企合作育人纽带,聘请工匠大师担任导师,通过传、帮、带,使技艺技能得到传承与创新;推进齐鲁后备工匠培育工程的发展,把后备工匠培养作为提升人才培养质量的重要抓手,开展“校园小工匠”评选活动,遴选优秀学生进行校企双导师联合培养认定;邀请劳模工匠进校园、上讲台、讲事迹,使劳模工匠精神深入人心、代际相传;实施专业社团学赛融合模式,以技术社团为阵地,学赛融合,培养技能精英;结合1+X职业技能等级证书,开展“书证融通”,培养掌握新技能、适应新业态、具有创新能力的新时代产业工人。

逐匠梦:依托“工匠学院”和“工匠孵化联盟”,推动校企联合开展工匠培育,实现从“校园小工匠”向“企业工匠”转换的无缝对接;建立终身学习培训体系,推行学分银行、1+X职业技能等级证书制度,提升工匠培育层次;组织各级各类职业技能大赛,设立“工匠比武擂台”,开展技能大比武、大练兵,层层选拔优秀工匠人才,促进职业技能的提升;注重工匠人才梯次培育,构建“国家、省、市、企业、学校”五级金字塔式工匠人才培育体系,每年结合产业布局开展工匠选树活动,逐级将拔尖技术骨干培养成为“烟台工匠”乃至“齐鲁工匠”,形成梯次培育、多层推荐、联合培养的工匠培育模式,打造梯次合理、素质较高、带动力强的工匠人才队伍。

成匠师:发挥劳模、工匠等高技能人才的“头雁效应”,开展名师带徒、大国工匠进校园、揭榜攻关等活动,发挥“传帮带”作用,传承绝技绝活,传承工匠精神,营造崇尚技能的良好氛围。围绕一线生产技术难题,师徒共同开展技术攻关,解决技术难题,实现教学相长、共同创新创效,让工匠在实践中施展才华、实现价值,通过典型引路、高端带动,扩大工匠大师辐射影响力。为劳模工匠人才量身定制培养方案,提供继续教育学习机会,提升学历层次与能力。

参考文献:

[1]李福生.新时代产业工人队伍建设改革新向标:“工匠”人才养成培育[J].社科纵横,2018,33(9):23-30.

[2]上海工匠学院“育匠人”[N].解放日报,2019-07-08.

[3]谢红玲.高技能人才培养机制研究[D].济南:山东大学,2015.

[4]张文财.基于工匠精神视域下高职院校技能型人才培养[D].南昌:东华理工大学,2018.

[5]郭小芳.河南省装备制造业工匠型人才培养研究[D].郑州:中原工学院,2019.

[6]朱布博,蔺宏良,孙少杰.职业教育校企命运共同体的科学内涵与价值取向探析[J].无锡职业技术学院学报,2020,19(2):17-19.

◎编辑 王亚青

①基金项目:“科创融教”职业教育改革创新课题“基于命运共同体理念的校地共建产业学院实践研究”(HBKC212003);2021年度山东省职业教育教学改革研究项目“基于共同体理念的工匠人才培育实践研究”(2021017);2020年度中国职业技术教育学会第五届理事会科研规划项目“产教融合型企业生态体培育及实现路径研究”(2020B1186)。

作者简介:邢勤(1983—),男,汉族,山东烟台人,博士研究生,副教授,研究方向:模具设计与制造。

温金祥(1965—),男,汉族,山东烟台人,硕士研究生,教授,研究方向:职业教育管理。

邵洪楼(1977—),男,汉族,山东滨州人,硕士研究生,研究方向:社会培训与成人教育。

宫晓峰(1981—),男,汉族,硕士研究生,教授,研究方向:模具设计与制造。

于仁萍(1979—),女,汉族,硕士研究生,教授,研究方向:模具设计与制造。