真实性问题情境的设计

2023-04-07曹爱卫

教育教学的最终目的是使学生在未来可以成功地解决真实情境中的复杂问题,既然目的指向的是“为了真实情境”,那么学习就应该“根植于真实情境”。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“2022年版课标”)在阐述义务教育语文课程培养的核心素养内涵时,特别强调了语文核心素养是在“真实的语言运用情境”中的综合体现。可见,核心素养的核心就是真实性,而真实性最根本的属性是情境性。遗憾的是,当前的学习更多的是去境脉化(指脱离具体情境的抽象学习)的,去境脉化的学习往往让学生获得一种只适用于学校情境的“惰性知识”,无法实现在真实生活中运用的目的。

如二年级上册课文《妈妈睡了》,课后有一道练习题是让学生照样子说短语,看谁说得多。其中有两个短语是“明亮的眼睛”“水汪汪的眼睛”,让学生照样子说一说“ 的眼睛”,学生会说出“大大的眼睛”“水灵灵的眼睛”“炯炯有神的眼睛”等短语。遗憾的是,教师的教学往往止步于学生会说短语,而没有引导他们去思考为什么要学会说这样的短语、不同的人的眼睛是不是可以用同一个短语来形容等问题。所以,学生一旦写某个人物的外貌特征,就不能根据实际情况灵活运用诸如此类的短语,不管谁的眼睛都是“水汪汪的”,不管谁的脸蛋都是“红润的”,不管谁的头发都是“乌黑的”,这样的语言运用就毫无品质可言。

因而,核心素养理念下,设计真实性问题情境开展教学就显得尤为重要。

罗日叶认为,“问题情境”指的是为了解决某个任务,由教师或专家提前设计建构而成的情境,带有一组背景化信息,包含一定的教学目标和学习目的,也就是带上“一种教学论的企图”。“真实性问题情境”的本质特征是“真实性”,而不是“真实”。也就是说,真实性问题情境具有真实的特征,但并不等同于现实中的真实。

那在教学实际中,如何设计真实性问题情境,发展学生的语文核心素养呢?以下几点建议供大家参考。

建议一:问题情境要围绕大概念

问题情境的设计要围绕大概念,而不是知识或技能。因为只有学生理解了大概念,才能学着像专家一样思考——知道何时何地面对何种情况运用何种知识或技能去解决问题。这话读起来有点像绕口令,但却是大概念的核心价值所指。学生只有面对真实的具体情境,知道如何利用适切的知识、方法、技能等来解决具体问题,才算达成素养目标。

如,五年级上册第七单元人文主题是“四时景物皆成趣”,单元语文要素是“初步体会课文中的静态描写和动态描写”和“学习描写景物的变化”。有一位名师在单元学习前,设计了问题情境:“同学们,我们将通过两周的学习,写一篇‘ 即景的文章,文章中要写出景物的动态变化。你们有信心写好吗?”

这样的问题情境,学生并不明白自己写这篇习作的意义在哪里,也不知道为什么非要写出景物的动态变化,心里的真实想法可能会是“老师要求这样写,那我就根据要求写”,本次习作练习最大的收获也只是比较熟练地掌握景物描写的相关习作知识与技能,却很难主动迁移到今后真实的自主习作中,因为他们并不理解什么时候该用动态描写、用上动态描写好在哪里、动态描写和静态描写带给读者不同的体验是什么等关键问题。

本次习作的问题情境是否可以这样改进:“同学们,我们学校经常有客人来参观、交流,为此,学校组建了学生介绍团给客人介绍校园里的典型景物。可是,客人的時间有限,他们看到的只能是校园景物的一个瞬间,但我们校园里的景物却是随着时间不同、空间站位不同,会有不同的变化。如果我们把自己平时观察到的景物的变化过程介绍清楚,他们就会对我们的校园有更多的了解,留下的印象就更加深刻,更加美好。你们愿意做好这个介绍员吗?”

这样的问题情境设计,就是围绕“动态描写是景物描写的基本方法,和静态描写有着不同的表达效果”和“根据不同的目的和对象,灵活选择运用动态描写和静态描写的方法”这两条大概念来设计的,帮助学生对动态描写的理解。

建议二:寻找问题情境的原型

现实教学中,很多问题的情境是为了知识点而“制造”出来的,这样“制造”出来的情境被罗日叶称为“伪情境”。比如一年级口语交际“小兔搬南瓜”,有教师创设的问题情境是:“小兔子遇到困难了,它该怎么把南瓜搬回家呢?我们来给小兔子想想办法。”这样的问题情境创设,就缺乏真实性,从而失去情境的意义,最多只能算是一个引发思考的先导问题。

刘徽教授认为,真实性问题情境的创设可以根据“原型改编”,也就是说在现实世界中寻找应用的真实场景或情境,再对真实情境做进一步的修改和打磨。寻找原型的具体渠道可以是日常生活、新闻报道、政策报告、研究成果、历史文献、影视文学等。

以“日常生活”渠道为例谈谈问题情境的改编。

三年级上册第一单元第一条语文要素是“阅读时,关注有新鲜感的词语和句子”。三年级上学期的学生,刚从二年级升上来,对语言规律性的认识更多集中在汉字、词语上,对句子是怎么表达的、这样表达新鲜在哪里、为什么句子表达要有新鲜感等问题,学生没有深入思考,也无法总结出语言表达的规律,导致在自己的语言实践过程中,不能进行有意识的迁移和运用。写不出有新鲜感的句子,语言品质就无法提升。

这是一个日常学习中非常现实的问题,我们可以这样把它改编成问题情境:同学们,你们知道怎样学习语言吗?法国教育家阿兰曾经说过:“要向大作家学习,别无他途。我们要向最严密、最丰富、最深刻的语句中学。”而这些“最严密、最丰富、最深刻的语句”往往和我们的日常口语有所不同,能带给读者新鲜感。这次的学习任务,就让我们走进那些有新鲜感的句子,去发现作家把句子写出新鲜感的秘密,并且学习这样的写法,把属于自己的所见、所闻、所思、所想与他人分享,写出句子的新鲜感。

这样的问题情境就是基于“日常生活”的现实需要,学生非常明确学习的目的是什么,学习时该如何努力去达成核心知识点的理解,学了以后和自己的真实生活又该如何建立连接。

建议三:设计问题情境的框架

问题原型往往是比较杂乱的,需要借助框架来梳理和明晰。比较典型的是威金斯和麦克泰格给出的架构真实性问题的“GRASPS模型”:G——目标,R——角色,A——对象,S——场景,P——产品,S——标准。但这种模型,对于小学语文课程来说,略显复杂。

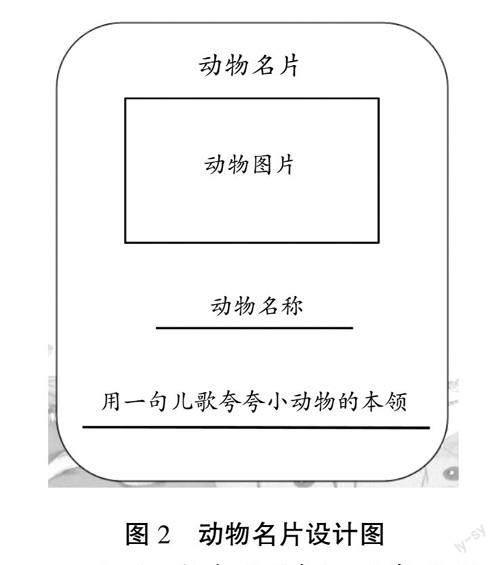

刘徽教授则根据真实性问题情境的三要素“情境”“人物”“任务”,构建了真实性问题情境设计的模型。“情境”,揭示问题发生的时空场景,连接学生的经验,引发学生的兴趣和困惑,主要包括背景、资源和条件,其中背景必选,条件和资源可选;“人物”,包括角色和对象,角色指的是“我或我们是谁”,对象是“他或他们是谁”,在人物设置时,角色必选,对象可选;“任务”,是对学生的预期成果要求,一般体现为具体的作品,在任务设定中成果必选,要求可选。三要素模型图如图1所示:

图1 刘徽教授设计的真实性问题情境三要素模型图

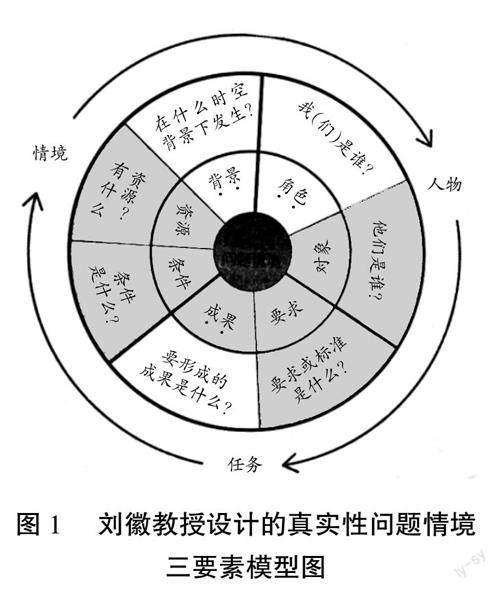

例如,一年级下册《动物儿歌》一课的学习,就可以围绕真实性问题情境的三要素,做如下设计:

情境:同学们好!幼儿园大班的小朋友马上就要进入小学学习了。过几天,他们要来我们学校参观,作为哥哥姐姐,我们送他们一份亲手做的小礼物,好吗?小朋友都很喜欢动物,我们就做一张“动物名片”送给他们吧!(动物名片设计见图2)

图2 动物名片设计图

人物:角色是“我”,对象是幼儿园即将毕业的大班小朋友。

任务:做一张动物名片;名片上要有动物头像(可剪贴也可自己画)、动物名称;仿照课文句式写一句话,夸夸小动物的本领。

根据三要素框架模型来设计真实性问题情境,就容易上手,且比较有效。

当然,如果要把真实问题情境设计得更科学,还要明确问题情境的类型、精修问题情境的呈现、组织问题情境族等。总之,教学中设计好真实性问题情境,让学生在充满不确定的情境下,经历完整的问题解决过程,完成具有挑战性的真实性任务,才能切实发展学生的语文核心素养。正如钟启泉先生所言,核心素养不是直接由教师教出来的,而是在问题情境中借助解决问题的实践培育起来的。

(作者单位:浙江杭州市安吉路教育集团新天地实验学校)

责任编辑 郭艳红

曹爱卫

正高级教师。浙江省特级教师、浙江省教坛新秀、浙江省师德楷模。杭州師范大学硕士研究生实践导师。杭州市曹爱卫名师乡村工作室、拱墅区曹爱卫特级教师工作室导师。对小学低年级语文教学有独到研究,提出“智趣”语文教学主张。