荧光纳米探针在农药残留检测中的研究进展

2023-04-06李红霞邹睿琦苏长顺孙春燕徐振林

李红霞,邹睿琦,苏长顺,吕 婷,罗 林,孙春燕,徐振林,闫 旭*

(1.吉林大学食品科学与工程学院,吉林 长春 130062;2.吉林大学电子科学与工程学院,吉林 长春 130012;3.广东省食品质量安全重点实验室,岭南现代农业科学与技术广东省实验室,华南农业大学食品学院,广东 广州 510642)

在现代农业生产过程中,农药在保障农作物产量方面发挥了重要作用,但由于其过度使用和违规滥用所引发的食品安全问题也愈发严峻,对人类健康造成了严重威胁[1-2]。因此,如何加强农药残留的高效检测,是保证食品质量安全控制中至关重要的一环。目前,农药残留检测的国标方法包括色谱法[3-4]和色谱-质谱联用法[5-6],上述方法具有高灵敏、定量准确和高分辨率等优势,但也存在一定的局限性,如前处理复杂、成本高、需要大型精密仪器,限制了现场实际应用。因此,开发高效、便捷、灵敏、快速的农药残留传感新策略成为迫切需求,对于保障食品安全和人类健康具有重要意义。近年来,农药快速检测技术如电化学生物传感器[7]、光学生物传感器[8-10]、表面增强拉曼光谱技术[11]、聚合酶链式反应法[12]、免疫传感技术[13-14]等研究得到越来越多的关注。这些方法具有仪器可小型化、检测成本低、准确性好、检测速度快等优点,是对传统方法的有效补充,有望实现现场即时检测。

免疫传感技术具有操作简单、特异性强、灵敏度高等突出优点,作为一种农药残留快检技术受到高度重视[15-16]。农药分子不具有免疫原性,因此常构筑竞争型免疫分析模式检测农药。传统的竞争型免疫传感体系利用酶标抗体或酶标抗原作为识别元件,检测灵敏度往往受到酶标记量和酶活力的制约。将荧光纳米探针的信号放大策略巧妙地融合到免疫分析方法中,利用纳米材料负载信号指示剂(如生物分子、金属纳米团簇和荧光染料),借助生化反应,能够突破生物酶的限制,实现多重信号放大,是提升检测灵敏度的有效策略。

本文主要针对近5 年免疫探针(即信号放大部分)在农药残留检测中的发展现状和应用研究进展进行综述,重点关注酶基荧光免疫探针、荧光纳米材料免疫探针、纳米酶基免疫探针和纳米支架型免疫探针的原理、特点及应用现状等,并展望荧光免疫分析技术在农药检测中的应用前景,以期为农药残留的灵敏、快速检测提供一定的理论支持和技术方法。

1 免疫传感器概述

1.1 免疫传感器的组成及基本原理

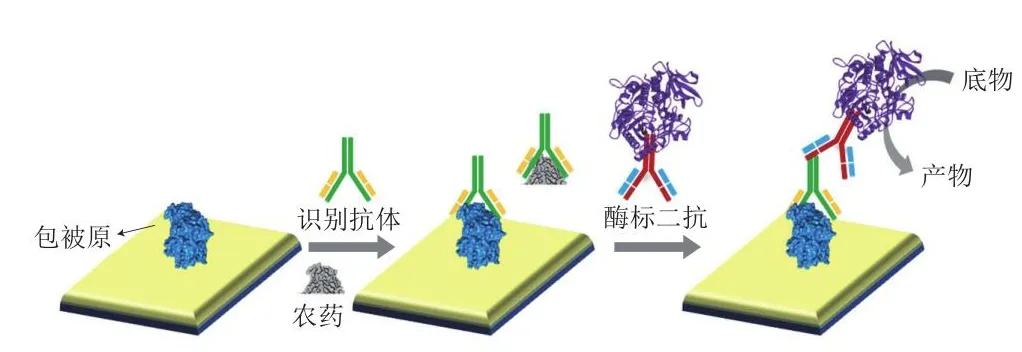

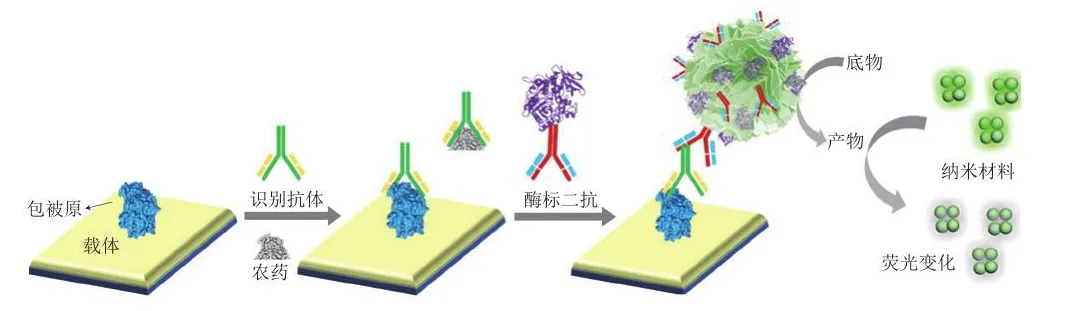

免疫传感器基于抗原-抗体之间的特异性识别功能而构建,它由敏感识别元件(感受抗原-抗体的特异性反应)、换能器(感受由特异性结合引起的光学或电学等参数变化)和检测元件(记录光电信号用于检测、分析)3 个部分组成。酶联免疫传感器通过固定化抗体(或抗原)与其相对应的抗原(或抗体)相互结合发生特异性吸附反应,形成免疫复合物。检测过程中产生的反应信息被特定的换能器转换成定量响应信号,借助信号放大装置将识别信号进行放大处理即可检测出待测物质的种类和浓度(图1)。依据信号输出方式可分为荧光免疫分析[17-18]、比色免疫分析[19]和电化学免疫分析[20]等。

图1 免疫传感器检测原理示意图Fig.1 Schematic diagram of the principle of immunosensors

1.2 免疫传感器的优点

在食物和环境等实际样品中通常含有多种化学污染物,并可能含有一整类结构相似的化合物,给靶标物的检测带来巨大的干扰。免疫分析方法检测选择性好,可高特异性地识别单一分析物,得到更加准确的信息。此外,免疫传感器还可提升检测灵敏度、简化实验的分析过程、缩短实验的分析时间、实现设备小型化和测量过程自动化等优点,特别适用于现场监测和大批量样品筛查。

1.3 提高免疫传感器灵敏度的方法

近年来,关于如何提升免疫分析技术的灵敏度、开发出更优异的农药检测技术一直是免疫分析领域的研究热点,增强抗体的识别功能或改善方法的信号转换功能是两个行之有效的方法。针对识别抗体,学者们开发了一系列高识别功能的抗体,如多克隆抗体、单克隆抗体和纳米抗体等[21],以提升对靶标农药的识别能力,增强检测灵敏度。针对信号转换能力,纳米材料显示出传统材料所没有的独特性质,如光吸收、荧光发射和光色散特性等,能够将识别信息转换成可检测的光学信号。特别是荧光纳米材料(如半导体量子点、碳量子点、上转换纳米材料等),不仅展现出优异的信号转换能力,而且合成简单、易于修饰且生物相容性好。将荧光纳米材料应用于构建免疫传感探针,已经成为提升免疫分析技术检测灵敏度的主流方法之一。

1.4 应用于农药残留检测的免疫传感器

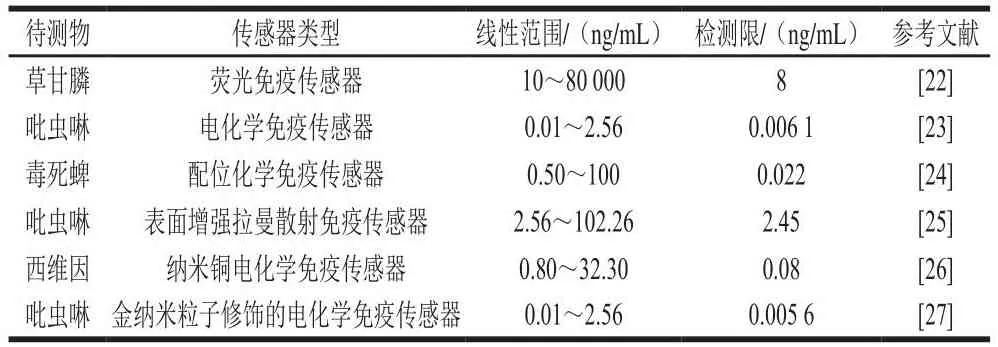

随着高灵敏度农药残留检测技术的迫切需求和免疫传感器研究的逐步深入,越来越多的学者将免疫传感器应用于农药残留检测(表1)。

表1 免疫传感器在农药残留检测中的应用Table 1 Applications of immunosensors in the detection of pesticide residues

2 荧光免疫探针

为了满足农药残留快速、精确检测需求,荧光材料作为光学免疫探针以多种方式应用于构筑免疫传感器[28-29]。目前,常见的传感探针主要包括酶基荧光免疫探针、荧光纳米材料免疫探针、纳米酶基免疫探针、纳米支架型免疫探针等。本节重点分类与讨论免疫探针在荧光免疫传感器中的应用,并针对其在农药检测中的应用效果进行对比分析。

2.1 酶基荧光免疫探针

传统的荧光酶联免疫吸附测定(enzyme linked immunosorbent assay,ELISA)法以辣根过氧化物酶和碱性磷酸酶(alkaline phosphatase,ALP)分子作为信号放大元件,在检测复杂食品基质中的低丰度分析物时灵敏度较低,其应用受到一定程度的限制。为了解决这一问题,通过标记酶触发荧光探针的水解、聚合或氧化等化学反应,引起探针的原始结构改变,进而实现对待测信号的放大作用,使其可以通过荧光增强或减弱的方式定量检测目标抗原(图2)。该方法融合了酶促反应的高效性和荧光探针的敏感性,协同提升了农药检测的灵敏度。

图2 基于酶基荧光免疫探针的检测原理示意图Fig.2 Schematic diagram of the principle of enzyme-based fluorescent immunoprobes

近年来,学者设计了多种酶基荧光免疫传感器,如Chen Zijian等[30]在检测西维因农药的过程中引入了ALP催化体系,结合MnO2对荧光复合探针的猝灭作用和ALP催化产物抗坏血酸(ascorbic acid,AA)对MnO2的分解作用,通过测定荧光强度实现对西维因的定量检测,检出限低至0.01 ng/mL,相较于传统的ELISA灵敏度提升了约100 倍。本课题组联合利用蓝光发射的二氧化硅纳米点(silica nanoparticles,SiNPs)和黄光发射的染料构建了一种比率荧光免疫分析方法检测红酒中的氨基甲酸乙酯,检测灵敏度比传统ELISA提高约33 倍,而且检测结果与标准液相色谱-质谱联用技术进行对比,具有良好的准确性[31]。本课题组的另一项研究报道了一种基于金纳米团簇/羟基氧化钴(AuNCs@CoOOH)荧光纳米复合材料的免疫分析方法,基于抗原-抗体的特异识别作用,引入ALP催化反应的产物AA来触发CoOOH纳米片的分解,调控体系荧光强度变化,从而根据荧光强度的变化实现吡虫啉的高灵敏检测,半抑制浓度(half maximal inhibitory concentration,IC50)为1.3 ng/mL,比常规ELISA(86.4 ng/mL)的灵敏度提升了60 倍[32]。Chen He等[33]利用上转换纳米粒子(upconversion nanoparticles,UCNPs)作为能量供体和单克隆抗体(mAb)标记的金纳米花(gold nanoflowers,AuNFs)作为能量受体组建供受体对,建立了一种新型免疫分析方法。应用UCNPs近红外光激发、信噪比高的优势,有效屏蔽基质背景干扰,成功应用于土壤、玉米、水稻和黄瓜等样品中苯噻菌酯的检测,为小分子的纳米监测提供了一个新的平台。Zhang Xiuyuan等[34]利用金纳米颗粒(gold nanoparticles,AuNPs)和生物条形码扩增策略,将大量的ssDNA和单克隆抗体集成于AuNPs表面构筑复合材料,应用核糖核酸酶H剪切ssDNA进行信号二级放大,通过荧光强度变化实现食品中三唑磷残留的定量检测。

基于酶基免疫探针的荧光免疫传感器相较于传统ELISA法能够有效地放大识别信号、降低检出限,进而达到灵敏快速检测目标农药的目的。但该类方法因反应体系中酶活力易受检测环境的影响,仍保留较大的探索空间。

2.2 荧光纳米材料免疫探针

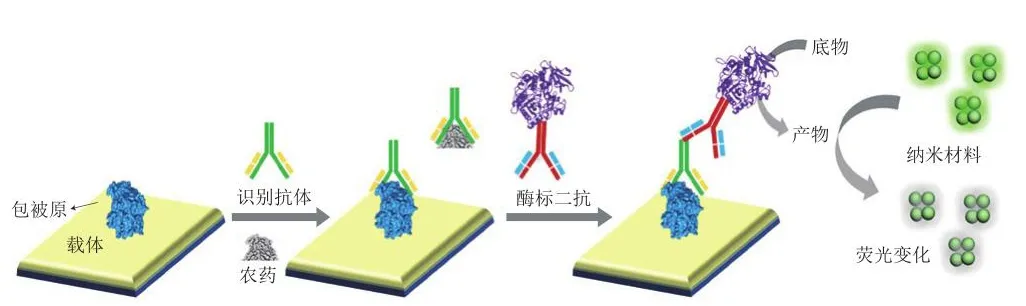

纳米材料和信号增强策略已被广泛应用于免疫检测方法的建立[35-36],利用纳米材料的荧光特性,构筑荧光纳米材料免疫探针,将识别信号直接转化成荧光信号,从而进行信号放大输出,提升检测灵敏度(图3)。目前常使用的荧光免疫探针主要包括碳量子点、半导体量子点、金属纳团簇等。

图3 基于荧光纳米材料免疫探针的检测原理示意图Fig.3 Schematic diagram of the principle of nanomaterial-based fluorescent immunoprobes

Wang Shuangjie等[37]制备了量子产率高、光稳定性好的半导体量子点作为免疫探针,建立了一种快速、灵敏、便携的荧光侧向免疫层析试纸条(lateral flow immunochromatographic strip,LFICS),该方法应用宽谱特异性抗体实现了茶叶样品中3 种烟碱类农药(吡虫啉、氯噻啉和噻虫胺)的检测,其IC50分别为0.104、0.170 ng/mL和0.330 ng/mL。Lan Meijing等[38]开发了一种集成、快速、敏感的多重比色免疫芯片,该芯片由7 个包覆在硝化纤维素膜上的抗原作为捕获探针,以纳米金标记的二抗作为示踪剂,通过优化纳米金增强剂实现了视觉信号的放大,能够同时检测7 种农药(三唑磷、甲基对硫磷、甲氰菊酯、克百威、噻虫啉、百菌清和多菌灵),为农药多残留检测提供了一种通用性方法。Guo Yirong等[39]构建了一种基于UCNPs和氧化石墨烯荧光共振能量转移作用的免疫分析方法,将抗原修饰到氧化石墨烯表面,通过与农药竞争连接抗体修饰的UCNPs,可在短时间内实现食品和环境样品中吡虫啉的检测。Tang Xiaoqian等[40]以Eu(III)标记的抗体作为荧光免疫探针,开发了快速、定量的侧流层析免疫平台,并成功应用于谷物食品中西维因和克百威的检测。Zhou Lina等[41]以高亮度的聚合物点为荧光探针,通过增强量子发光效率提升检测信噪比,进而改善检测灵敏度,该方法能够有效消除过量探针的荧光背景干扰,为亚胺硫磷残留检测提供一种可靠、灵敏的方法。Sheng Wei等[42]以包被抗原修饰的聚苯乙烯磁性微球为捕获探针,以抗体修饰的UCNPs为信号探针,建立了一种高灵敏度的荧光免疫检测方法。融合磁性分离和UCNPs的光学本征特性,可有效消除复杂环境基质干扰,成功实现了谷物、甘蔗汁和水样中阿特拉津除草剂的特异检测。

以荧光纳米材料免疫探针为基础构建的免疫传感策略在农药残留检测中应用广泛,利用荧光纳米材料的本征荧光特性,通过肉眼对颜色分辨即可实现靶标农药的定性分析,测定荧光信号强度达到精准定量检测的目的。但是,上述小尺寸的发光材料在固态下易发生荧光猝灭现象,即聚集荧光猝灭作用,而一般掺杂方法制成的材料又容易出现聚集结晶现象,影响检测性能。此外,荧光纳米材料通过共价方式与抗体/抗原偶联,合成过程易导致荧光强度下降。如何提升荧光纳米材料的稳定性仍是荧光免疫探针研究的重要方向。

2.3 纳米酶基免疫探针

随着无机纳米结构在生物传感、成像、治疗和环境保护等领域的应用日益广泛,学者们致力于找寻生物酶的替代物,开发具有高生物活性的纳米酶,以提升检测稳定性[43-45]。纳米酶是一类具有类似天然酶催化活性的纳米材料,与天然酶相比,具有稳定性好、易于贮存和易于大批量生产等独特优势[46-49]。目前常用的纳米酶模拟催化活性可达到或接近于天然酶活力。其中,催化效率作为酶促反应的关键参数,在很大程度上决定了纳米酶在许多应用中的独特性能。因此,利用无机纳米材料合成的纳米酶作为免疫传感器中的荧光免疫探针能够大大提升检测稳定性和改善酶催化反应活性,增强反应信号强度,从而达到增强检测效果的目的,为荧光免疫传感方法提供了新思路。

Chen Ge等[50]合成了一种具有模拟过氧化物酶活力的Au@Pt复合纳米材料作为免疫探针,可直接催化Amplexred探针生成荧光试卤灵,并利用该荧光探针构建荧光免疫传感器,实现了农产品中对硫磷、三唑磷和毒死蜱的微量残留检测。Zhao Yuting等[51]利用铂钯(PtPd)纳米颗粒开发了一种同时检测丁酰胆碱酯酶(butyrylcholinesterase,BChE)和对氧磷的侧流层析试纸条,实现了农药中毒评估,该方法在0.05~6.40 nmol/L和0.1~6.4 nmol/L范围内对BChE总量和活性BChE有良好的线性响应。在应用纳米酶基免疫探针的基础上,Cheng Nan等[52]构建了一种基于智能手机的侧向流动免疫层析装置,用于乙草胺和甲氰菊酯残留检测,在该方法中使用了传统的3,3’,5,5’-四甲基联苯胺(3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine,TMB)和H2O2反应体系,以Pt-Ni(OH)2纳米片作为过氧化物酶,利用其具有高类酶活力和低迁移速度的优点作为增强信号标记,设计了双向侧流层析试纸条,消除两个靶点之间的交叉反应,利用智能手机开发了具有数据分析通用性优势的便携式读出装置,成功实现了对乙草胺和甲氰菊酯的同时检测,检出限分别为0.63 ng/mL和0.24 ng/mL。

纳米酶能够在广泛的温度和pH值范围内具有催化活性和稳定性,制造成本低,并且能够模拟一系列生物酶的活性[53],易于化学修饰和连接生物识别分子,在传感器系统中逐步取代天然酶驱动重要的催化反应,而且所构建传感器的整体稳定性高,特别是在温度等环境参数无法控制的情况下,具有广阔的应用前景。

2.4 纳米支架型免疫探针

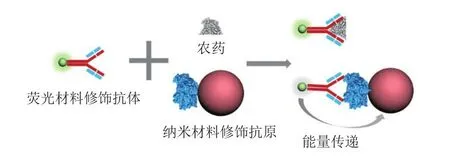

伴随着一些具有优良架构特性纳米材料的出现,研究人员通过静电力和自组装技术构建荧光免疫探针,利用纳米支架的活性位点多、空间利用率高、表面积和空腔面积大等特性,负载更多的识别单元和信号放大单元,构建了显著提升灵敏度的荧光免疫传感器(图4),为食品中农药残留检测提供了新思路。

图4 基于纳米支架型免疫探针的检测原理示意图Fig.4 Schematic diagram of the principle of nano-scaffold type immunoprobes

Zhang Chan等[54]利用AuNPs作为材料支架承载荧光标记寡核苷酸和抗体进行信号放大,建立了一种可针对多分析物进行高灵敏检测的荧光免疫分析方法,成功检测了水稻、小麦、黄瓜、卷心菜和苹果中3 种有机磷农药残留(三唑磷、对硫磷和毒死蜱),3 种农药的线性范围分别为0.01~20.00、0.05~50.00 ng/mL和0.5~1 000.0 ng/mL,检出限分别为0.007、0.009 ng/mL和0.087 ng/mL。Pan Yi等[55]通过在AuNPs表面搭载大量的信号探针(纳米簇)和识别基元(抗体),构建了双模型比色荧光免疫试剂,荧光信号的放大作用显著提高了检测的灵敏度,三氯杀螨醇的检出限为0.62 ng/mL,在1.36~19.92 ng/mL范围内呈良好的线性关系。Zha Yonghong等[56]同样将荧光信号分子和识别抗体融合,提出了一种双功能化AuNPs探针检测方法,AuNPs的大比表面积能够携带更多信号分子(FAM-dsDNA)和IgG识别单抗,增加信号强度和识别功能,显著提升检测灵敏度。该方法成功应用于玉米样品中微量除草剂(乙草胺、异丙甲草胺、异丙草胺)的检测,3 种除草剂及其混合物的检出限分别为0.03、0.10、0.14 ng/mL和0.08 ng/mL。本课题组前期将信号放大元件(生物酶)和识别单元(农药抗体)共组装制备了多功能蛋白质体囊泡结构,将大量酶分子装载在蛋白体上,增强了酶的稳定性并保持了抗体的识别能力[57]。更重要的是,应用蛋白质体首次构建了一种灵敏度显著提高的免疫分析策略,该方法的吡虫啉检测灵敏度比传统的ELISA方法提升了150 倍。Ji Hanxu等[58]利用介孔硅纳米微球(mesoporous silica nanoparticles,MSN)开发了一种操作简单、灵敏度高、重现性好的酶-抗体偶联法。介孔硅材料具有较大的比表面积,可使酶与抗体的承载量最大化,赋予该方法优异的载酶效率和较高的酶-抗体比,大大提高了ELISA检测食品中氯霉素、阿维菌素、四环素和链霉素残留的灵敏度。

基于纳米支架型免疫探针构建的荧光免疫传感器,利用荧光纳米材料的大比表面积和高空间利用率,增加标记物结合位点数量,从而承载更多的信号探针,进而达到对荧光信号放大的作用,显著提升检测灵敏度、降低检出限,是具有广阔发展前景的荧光免疫传感技术。

3 结 语

近年来,农药残留问题使食品安全和生态环境均面临严峻挑战,成为人类密切关注的焦点。荧光免疫分析技术在农药残留现场快速检测中发挥重要作用,目前正向着高选择性、高通量和便携化的方向发展[59]。然而农药残留检测在实际发展过程中仍面临诸多挑战:1)荧光免疫分析技术的灵敏度有待进一步提高以适应复杂基质中痕量靶标农药的检测;2)面向实际应用,荧光纳米探针对环境因素较为敏感,未来研发新的荧光纳米材料、多功能复合材料以及改良现有纳米材料的制备方法以提升检测稳定性,搭建抗干扰型免疫传感器,依然是免疫分析技术的重要发展趋势;3)与已有的农药种类相比,能够高度特异灵敏地识别它们的抗体数量远远不能满足实际检测需要,所以筛选更多、更高效的农药抗体也是免疫分析技术在农药残留检测方面深入应用的重要途径;4)面向大批量、痕量农药残留筛查,需要集成度更高的高通量、便携化免疫传感器进行现场筛查;5)部分方法因受到成本高昂、制备过程复杂等因素限制,仅适用于实验室研究,未来仍需要做出更多的努力将其应用于实际农药残留检测。