卡夫卡的微观世界

2023-04-04谷立立

谷立立

卡夫卡以及他的书信和素描

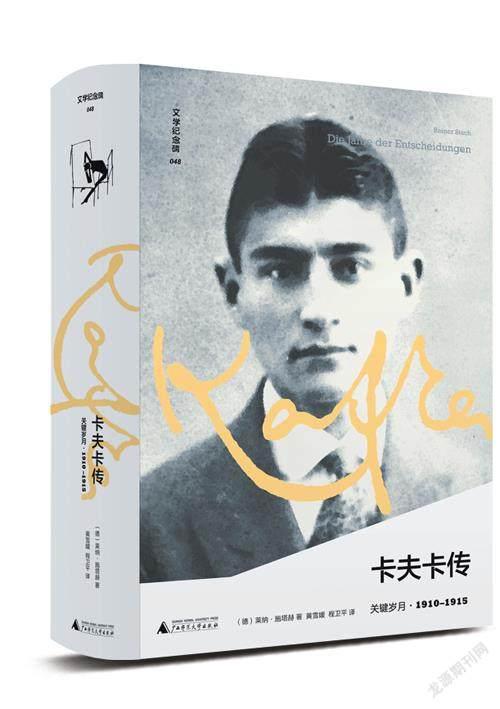

书名 | 《卡夫卡传:关键岁月·1910—1915》

作者 | 莱纳·施塔赫【德】

译者 | 黄雪媛、程卫平

出版 | 广西师范大学出版社

想要全面展现一位成名作家的一生,从来不是说说而已。有太多盖棺定论的说法,始终在干扰我们的视线,阻止我们在探寻真相的路上持续前进。甚至,如果一不小心,我们还会堕入陈词滥调的深渊,在浅尝辄止的阅读之后,将虚构的信息当成作家的经历,进而得出“作品即人”的论断。但事实上,人都是有两面性的。谁都不能用一部虚构的作品来解读一段真实的人生。比如卡夫卡。他是西方文学界永恒的热点。有关他的传说,我们已经知道得太多;有关他的人生,我们却知之甚少。

一座丰赡的文学大厦

或许是为了解读卡夫卡的真实人生,德国传记作家莱纳·施塔赫耗费18年时间,写下厚厚三卷《卡夫卡传》。18年的时间,足以让施塔赫看清眼前这个人,进而走入他的内心深处,还原他不为人知的一面。或者说,通过持续多年坚持不懈地研究,施塔赫一手一脚地创建起一座丰赡的文学大厦。大厦的主人就是卡夫卡。《卡夫卡传:关键岁月·1910—1915》(以下简称《关键岁月》)即是其中一部。

那么,卡夫卡究竟有着怎样的人生?通常的论断告诉我们:他很孤独,终其一生没有属于自己的家庭,直到30岁仍然与父母住在同一个屋檐下;他与父亲矛盾重重,关系紧张。正是有了如此复杂纠结的家庭关系,卡夫卡才会写出包括《变形记》在内的一大批作品。这些作品又从反面印证出他的孤独,以及无处不在的荒诞。换句话说,只要读懂了《变形记》,谁都可以轻易地读懂卡夫卡,而不必在乎他究竟有着怎样的人生。

子虚乌有的美妙人生

比如,在1993年的奥斯卡获奖短片《弗朗茨·卡夫卡的美妙人生》中,就有这样一个场景:在创作《变形记》时,卡夫卡陷入了瓶颈。无论他如何绞尽脑汁,都想象不出他的主人公格里高尔·萨姆沙将会变成什么。此时,一只意外爬上稿纸的甲虫成了他的缪斯,为《变形记》的最终成稿带来了全新的灵感。从创作者的角度来看,这样的片段无疑是浪漫的。但从传记作家的角度来说,却是彻头彻尾的虚构——为了创建某种子虚乌有的“美妙人生”,后世的我们刻意地添加了额外的作料,并相信这才是作家该有的生活。

还好,流行的定论并没有影响施塔赫的判断。身为资深的卡夫卡研究者,他当然不会被常识的误区蒙蔽双眼。在他看来,《变形记》从来不是卡夫卡一生经历的复制粘贴。表面上,卡夫卡不止一次告诉朋友,“我生活在我的家人中间,在这些最亲爱的人中间,却感到比陌生人还要陌生”。但其实,所谓“陌生”以及由此而产生的疏离,不过是现代社会普遍存在的痼疾。没有谁能够轻易地摆脱它的侵袭,哪怕他早已洞悉了人性的奥义。

同样的还有孤独。为了逃避肉眼可见的孤独,卡夫卡常常希望自己能够与某位心爱的女子走到一起。1912年,在写给好友马克斯·布罗德的信中,卡夫卡提到了他对某个少女的看法。“如果她并不讨厌我——反正我不讨厌她,那么,我在她眼里会不会像一口锅一样无所谓呢?若果真如此,为何她又如我所愿地回信呢?如果真能用文字缚住女孩就好了!”不幸的是,卡夫卡从来没有如愿以偿地用文字缚住女孩的芳心。他曾经三次订婚,却都以失败告终,最终成了一无是处的老单身汉。

卡夫卡的微观世界

或许,这才是真正的卡夫卡。相比毫无新意的老调重弹,《关键岁月》重塑了一个完整、系统的“卡夫卡微观世界”。尽管卡夫卡一再声称“书信交往是多么无用,通信双方就像隔着一个湖,各自在湖岸拍打着水面”,他还是留下了大量信件。从1912年到1917年,卡夫卡与女友菲莉丝·鲍尔持续通信。他写给菲莉丝的书信集近700页,由511封信件、明信片和信件碎片构成。这就像内心的独白。卡夫卡不厌其烦地描述着同一种生活:饮食、睡眠、衣着、疾病、家庭生活、朋友、办公室工作,以及那些一再被提起、最终又被轻轻放下的旅行计划。

这大约就是生活了。不過,生活固然美妙,却无法抵消他对文学的执念。毕竟,无论世事如何变迁,写作才是他心头永远的“白月光”。卡夫卡常常这样描述自己,“无论过去还是现在,从根本上讲我的生活都是由一系列写作尝试所构成,而且大部分尝试都失败了。但假如不写,我就会躺倒在地,一文不值,只等着被扫地出门了”。因此,为了彻底摆脱庸庸碌碌的“躺平”人生,为了不至于最终被“扫地出门”,卡夫卡拿起手中的笔,无限放大他与父亲之间的隔阂,不断强化自己个性中的孱弱,直到它们成为他小说固有的标签。

一丝不苟的创作生涯

然而,写作从来不是一蹴而就的。至少,卡夫卡始终不曾放弃自己对写作的高标准、严要求。就像马克斯·布罗德所说,“如果他觉得自己还无法全力以赴、势在必夺,那么他宁可几个月不写一行字,而不甘心写‘还算不错的半成品”。这意味着,尽管卡夫卡只是在工作之余才拿起笔来写作,但对他来说,写作从来不是闲来无事、打发时间的无聊玩意儿。相反,为了达到完美的境界,他常常一丝不苟地对待笔下的每一行字。

“有时候,他热情万丈地写了两页、三页,只是为了确认是否能有一个句子经得起考验,是否体现了‘内在真实”。这或许可以解释为何在卡夫卡的作品集中会有那么多短小精悍的断章,“它们字斟句酌的程度就像谱曲般严整”。大约正是有了这样精益求精的创作态度,卡夫卡才没有写出一部像样的自传。他曾经多次尝试,却又多次放弃,最后只留下五页半稿纸和一个模棱两可的标题:“废墟上的小居民”。这些残稿与太多语焉不详的片段一起,构成了一笔丰厚的文学遗产。

幸好,有了马克斯·布罗德。说到底,施塔赫应该感谢他。如果不是他违背了卡夫卡的遗愿,整理并出版了这些应该被销毁的残稿,这个世界上或许就不会有《关键岁月》的诞生。至于施塔赫是否如实地还原了卡夫卡的真实生活,显然已经不再重要。重要的是,透过《关键岁月》的描述,我们终于读懂了这个敏感的男人:他从有限的生活中汲取养分,将他的骄傲与脆弱、孤独与惶惑、痛苦与分裂,一字不漏地写了下来,成就了一个无比真实的自我。

编辑:黄灵 yeshzhwu@foxmail.com