主导国和崛起国的时间认知及其影响

2023-03-27田德荣

田德荣

国际关系中的时间体现在两个方面:一方面,时间是国际关系演进的重要驱动。一些学者指出国际关系是动态的而非静态的,既有国际关系理论是静态的国际关系理论,而构建国际关系理论需要重视时间的作用。①唐世平著,董杰旻、朱鸣译:《国际政治的社会演化——从公元前8000年到未来》,天津人民出版社2022年版。此处的时间描述的是整个人类从过去到未来社会运动的总和;另一方面,时间也在一定时段内影响国际关系行为体的行为及其互动。例如,冷战结束后,美国在1997年的《四年防务报告》中提出,一直到2015年,是美国的“战略间歇期”;①“Report of the Quadrennial Defense Review,”Office of the Secretary of Defense,May 1997,https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/quadrennial/QDR1997.pdf? ver=qba2TZwCFGClTKIg⁃PlPnvg%3d%3d.2002年5月,江泽民主席首次提出了“战略机遇期”概念。②《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告》,共产党员网,2002年11月8日,https://fuwu.12371.cn/2012/09/27/AR⁃TI1348734708607117.shtml前者驱动美国战略收缩,后者驱动中国坚定不移地奉行改革开放政策。“战略间歇期”和“战略机遇期”不可能长期存在,但它拥有一个完整的时段。

安德鲁·霍姆(Andrew R.Hom)认为,“国际关系研究只是零星的关注时间,缺乏对时间应有的重视”。③Andrew R.Hom,“Timing is Everything:Toward a Better Understanding of Time and Interna⁃tional Politics”,International Studies Quarterly,Vol.62,No.1,2018,p.69.相对于国际关系的社会演化视角,时间在一定时段内发挥的影响很少有学者关注。如果不考察决策者对客观世界的看法和对其他人的认识,就无法解释重大决定和政策是怎样形成的。④罗伯特·杰维斯著,秦亚青译:《国际政治中的知觉与错误知觉》,上海人民出版社2015年版,第27页。时间作为客观世界的必要组成部分,也是决策的必要考虑。⑤Ryan K.Beasley and Andrew R.Hom,“Foreign Policy in the Fourth Dimension(FP4D):Lo⁃cating Time in Decision-Making”,Foreign Policy Analysis,Vol.17,No.2,2021.时间认知是指国家对客观事件持续性、顺序性的认识。一方面,时间认知是权力转移中,主导国和崛起国的必要考虑,它包括时间点和时间过程,时间过程就是时段。⑥有学者将时间划分为时间点、时间段和时间过程,其论述的时间段是时段中的时段。实际上这一划分并不严格。一方面,时间点也是时段中的时段,只不过持续的时间较短;另一方面,“基准时间”之间的时段也包含在更广阔的时段中。本文基于此,提出时段和时机的划分,时机是时段中的时段。有关时间划分可参见,胡键:《“战略时间差”与中国的战略安全》,载《国际安全研究》2022年第3期,第58~59页。另一方面,在权力转移中,主导国和崛起国的时间认知是影响他们战略规划、战略实践与战略互动的重要变量。主导国和崛起国的时间认知如何影响权力转移?是本文要回答的核心问题。

研究这一问题既具有理论意义,又兼具现实意义。理论层面,探索主导国和崛起国的时间认知及其影响,一方面能够为权力转移研究提供新视角,丰富对权力转移的认识;另一方面,也能够把时间带到权力转移理论研究中,使时间议题得到更好的重视,或也可为权力转移理论提供新的变量解释。现实层面,随着中国和美国的实力愈加接近,作为体系主导国的美国对中国的威胁认知不断增强。从美国奉行的“亚太再平衡”战略,到“战略竞争”,再到“全面战略竞争”,中美之间的互动具备了权力转移的若干特征,而被视为权力转移在当代的实例。但中美都认为“时间站在我们一边”,其互动的时段判断,使中美的关系互动不得不考虑时间的影响。

一、现有研究及其不足

修昔底德(Thucydides)在论述伯罗奔尼撒战争时写道,“使战争不可避免的真正原因是雅典势力的增长和因而引起斯巴达的恐惧”。①修昔底德著,谢德风译:《伯罗奔尼撒战争史(上册)》,商务印书馆2017年版,第73页。这一论述成为权力转移研究的滥觞。大国之间权力转移的隐含假设是国家之间实力分配客观现状的变化,使国家预期到权力地位分配因之发生的变化将对自身产生重大影响,而需要采取行动。基于此,国际体系主导国和崛起国围绕权力地位分配而进行竞争,这一竞争是在一定的时段内展开的。现有权力转移文献,鲜有围绕时间议题的论述,但也隐晦地阐述了主导国和崛起国对时间的认知。

(一)时机把握论

时机是主导国和崛起国在权力转移过程中面临的短暂“危”与“机”,而不得不主动或者被动地做出决策。时机是时段中的时段,前者是权力转移时段,后者是“危”“机”时段。奥根斯基(A.F.K.Organski)认为,在权力转移过程中,国家具有一定的主观性,能够在需要时把握时间。“当不满的国家认为有机会通过战争赢得秩序主导权的时候,他们就会毫不犹豫地通过战争来争取改变现状”。②A.F.K.Organski,World politics(Alfred A.Knopf,1958)。但不同意见认为,对于任何大国来说,在上升期内发动一场大战显然是非理性的,这是因为,等待机会再下手可以提高成功的可能性和减少代价。③戴尔·科普兰著,黄福武译:《大战的起源》,北京大学出版社2008年版,第21页。金宇相(Woosang Kim)也认为,权力转移战争发动的时机很重要。①Woosang Kim,“Power Transitions and Great Power War from Westphalia to Waterloo”,World Politics,Vol.45,No.1,1992;Woosang Kim and James D.Morrow,“When Do Power Shifts Lead to War?”,American Journal of Political Science,Vol.36,No.4,1992.

相关研究虽然没有对时间及其认知给予恰当的地位,但他们也都认为处于权力转移中心的国家需要在合适的时间,把握“机会”,这又有了时间认知的内容。时机把握论并不系统,一方面,现有学者只是在权力转移文献中提及时机问题,而没有把时机归纳到时间议题中;另一方面,也没有对时机作更进一步的概念解释,反而聚焦在国家的行为与互动上。

(二)过程认知论

一些学者把时间视作一个过程,主导国和崛起国在这个过程认知中采取行动。罗纳尔德·塔门(RonaldTammen)等人认为,国际体系中的主导国会通过推动社会化的方式,努力消解崛起国对自身的威胁,从而使崛起国随着时间的推移而不断提升自身满意度,并接受既有规则和规范。②Tammen,Kugler and Lemke,“Foundations of Power Transition Theory,”Oxford Research Encyclopedia of Politics.Retrieved 14 Jun.2022,from https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acre⁃fore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-29.罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)认为,崛起国随着实力的增加,将会寻求改变现状,因为可见的潜在收益开始超过改变这一体系所需的可见成本。因此,更可能修正国际秩序的是崛起国,而不是主导国。③罗伯特·吉尔平著,宋新宁、杜建平译:《世界政治中的战争与变革》,上海人民出版社2019年版,第145页。徐进认为,在今后的“大国无战争”时代,随着霸权战争退出历史舞台,大国的权力转移和理念竞争只能通过和平方式在较长的时间段里完成。④徐进:《理念竞争、秩序构建与权力转移》,载《当代亚太》2019年第4期。

在相关学者的论述中,权力转移是一个过程。过程是时间的外在表现。主导国和崛起国并未主动认知时间,但时间却在主导国和崛起国的互动中发挥作用。时间过程论和时机把握论面临同样的问题,并没有对时间进行系统化的论述,但又离不开时间。

(三)循环时间论

“循环时间”将时间明显地带入了权力转移研究中。权力转移研究中秉持“循环时间”的学者,最著名的莫过于莫德尔斯基(George Modelski)。莫德尔斯基在研究权力转移的历史基础上,提出了著名的“长周期”理论。他认为,世界领导者总是在一场战争中脱颖而出,并持续100-120年,国际关系是一个“长周期”。①George Modelski,Long Cyclesin World Politics(University of Washington Press,1987);George Modelski and William R.Thompson,Seapower in Global Politics:1494-1993,(Macmillan,1987).“长周期”理论虽然在权力转移研究中具有很大的影响力,并且给吉尔平等人的理论建构也带来一定影响,但是“长周期”理论与其他学者不同之处就在于重视时间的作用。循环时间论认为,国际关系中的权力转移是一个循环往复的过程,对他们来说,权力转移不仅是历史的,历史还是循环的。

对于循环时间论来说,权力转移不仅是历史中频繁出现的现象,而且不同时期的权力转移具有相似性的表现和行为,这是理论建构的基础。同时,循环时间论也为研究权力转移中的“时间”影响,提供了一定的逻辑基础。即在一定时段内,权力转移反复发生。

总之,权力转移的现有研究中,或多或少地都在关注时间及其相关概念,但却没有将时间视为影响权力转移的核心变量之一。本文试图在现有研究的基础上,聚焦权力转移过程中主导国和崛起国的时间认知及其影响,使时间在权力转移中的研究更为系统。

二、主导国和崛起国的时间认知及其影响

近些年来,一些学者,尤其是批判理论学者和历史制度主义学者推动了国际关系的“时间转向”。②Paulo Chamon,“Turning Temporal:aDiscourse of Time in IR”,Millennium:Journal of In⁃ternational Studies,Vol.46,No.3,2018;Kimberly Hutchings,Time and World Politics:Thinking the Present(Manchester University Press,2008).国际关系研究中的时间议题最早由批判理论学者提出,但是安德鲁·霍姆认为批判理论学者陷入了研究误区。批判理论学者谴责用永恒和线性时间叙述国际关系,以解构主流国际关系理论的主导地位,时间成了批判的工具。但在此基础上,批判理论学者提出的异时性(heterotemporality)和破裂(times of rupture)概念,却也有其自身的不足。③Andrew R.Hom,“Silent Order:the Temporal Turn in Critical International Relations”,Mil⁃lennium:Journal of International Studies,Vol.46,No.3,2018.霍姆理清了国际关系时间研究中的主动时间与被动时间。主动时间要求行为体有意识地采取行动,但其有效性和成功的前景是不确定的。而被动时间则不需要做出决定,也不需要努力,它几乎是一种下意识的举动。①Andrew R.Hom,International Relations and the Problem of Time(Oxford University Press,2020),p.36.霍姆不仅在学理上进一步丰富了批判理论学者研究视野中的时间,而且主动将时间运用到外交决策中。霍姆认为时间作用于外交决策的五个领域:时间压力下的危机决策、时间偏见和历史类比、群体互动的决策程序、个体信念和序列分析。②Ryan K.Beasley and Andrew R.Hom,“Foreign Policy in the Fourth Dimension(FP4D):Lo⁃cating Time in Decision-Making”,Foreign Policy Analysis,Vol.17,No.2,2021.在时间的作用方面,保罗·皮尔逊(Paul Pierson)在前人研究的基础上,进行了更为细致的研究。他认为时间虽然是一个抽象概念,但是理解政治学中的时间,可以依靠如下概念:路径依赖(path dependence)、时序(sequence)、时机(timing)、事件(events),等等。③Paul Pierson,Politics in Time:History,Institutions and Social Analysi,(Princeton University Press,2004).

从更广阔的背景来看,历史制度主义是理论中关注时间的唯一例外。④有关历史制度主义可以参见,Orfeo Fioretos,“Historical Institutionalism in International Re⁃lations”,International Organization,Vol.65,No.2,2011;刘城晨:《论历史制度主义的前途》,载《国际观察》2019年第5期;刘圣中:《历史制度主义:制度变迁的比较历史研究》,上海人民出版社2010年版。国际危机研究也重视“钟表”时间,即危机决策的时间压力。⑤Michael Brecher and Jonathan Wilkenfeld,“Crisis in World Politics”,World Politics,Vol.34,No.3,1982,p.383.愿景政治也探讨了随时间变化的目标。⑥Martha Finnemoreand Michelle Jurkovich,“The Politics of Aspiration”,International Studies Quarterly,Vol.64,No.4,2020.有关时间的理论讨论,为其实践研究铺平了道路。但多数学者在研究时间时,都集中在外交决策领域,认为时间是制定政策的重要考虑因素之一,也是影响政策实施效果的变量之一。⑦相关文献可以参见,Andrew Hom and Ryan Beasley,“Constructing Time in Foreign Policy-Making:Brexit's Timing Entrepreneurs,Malcontemps and Apparatchiks”,International Affairs,Vol.97,No.2,2021;Christopher McIntosh,“Theorizing the Temporal Exception:The Importance of the Present for the Study of War”,Journal of Global Security Studies,Vol.5,No.4,2020;徐进:《时间维度与战略目标》,载《国际政治科学》2021年第1期。

时间认知是国际关系时间研究的重要议程之一。国家如何认知时间不仅决定了它们采取什么行动,也影响着它们如何行动。①例如,对人来说,完成一件事情,预期5天完成和预期3天完成,其每日分配的时间比重是不同的,自然也会影响分配到其他事情的时间。国家也是如此。完成一项目标的时段预期,决定了国家的战略以及战略手段。主导国和崛起国的时间认知主要体现在对时段的预期和对时机的认知上。本文的时段是指权力转移从开始到结束的时间,而时机则是主导国和崛起国在权力转移过程中面临的短暂“危”与“机”,是时段中的时段。时段内含了权力转移的全部时间,因而是时间研究的重要内容,对它的预期决定了国家采取何种方式参与权力转移的互动;而国家对时机的认知则深刻地改变国家的行为模式,甚至使既有行为模式出现转折。

本文假定,国家仍然是国际关系的主要行为体。现代世界体系仍然是主权国家体系,这个体系的基础是主权国家的政治制度和宗教信仰具有不受外来干涉的权利。②吴晓明:《“中国方案”开启全球治理的新文明类型》,载《中国社会科学》2017年第10期,第8页。主权国家具有对内最高,对外独立的特性,因而是国际关系生活的主体;权力转移发生在国际体系大国之间;权力转移中的主导国和崛起国都必然要考虑时间问题,并在时间认知中规划、调整自身的行为。

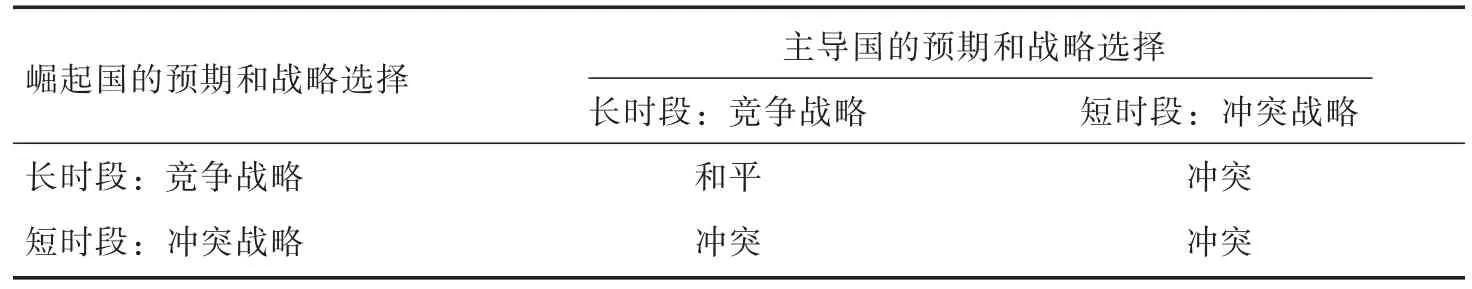

(一)时段预期:主导国和崛起国的战略选择及其影响

主导国和崛起国对时段的预期决定了它们的战略选择,也塑造他们之间的互动和结果。时段是指主导国和崛起国完成权力转移从开始到结束的时间,可分为长时段和短时段。如果主导国和崛起国都预期,完成权力转移是长时段,那么双方都可能会采取竞争战略,其互动就是和平的;如果主导国和崛起国都预期,完成权力转移是短时段,那么双方都可能会采取冲突战略,其互动就是冲突的;如果主导国和崛起国只有其中一方认为,完成权力转移是短时段,其中一方可能会采取先发制人的冲突战略,双方互动也可能是冲突的。③竞争战略是指对抗但不使用武力,冲突战略是指对抗且使用武力,冲突尤其体现在军事战争上。如表1。

表1:主导国和崛起国对时段的预期及其影响

主导国和崛起国的时段预期并非一成不变,它深受外部环境变化、国内政治变迁、政策决策者认知转变的影响。国家既可能从长时段转向短时段,也可能从短时段转向长时段。甚至在权力转移无法朝着对自己有利的趋势发展时,退出权力转移。同时,主导国和崛起国的时段预期既可能超前,也可能滞后外部环境、国内政治的变化。正是由于时段预期的变化,主导国和崛起国的战略目标制定、战略调整深受时段预期的影响。其中,在战略规划和执行过程中,战略目标的设定与调整至关重要,它是战略的龙头,并影响到战略步骤、战略操作和战略评估等一系列后续操作问题。①徐进:《时间维度与战略目标》,载《国际政治科学》2021年第1期,第5页。主导国和崛起国的时段预期,决定了国家采取竞争战略还是冲突战略,这是战略目标问题。而战略目标限定了战略实践,表现为战略优先(strategic priority)的确定和采取何种战略手段。

所谓战略优先,就是国家确定的主要对手。②《毛泽东选集(第一卷)》,人民出版社1991年版,第3页。战略优先与战略目标不同,战略目标注重目的,这个目的通常与国家的战略利益相联系,而战略优先更注重战略实施的对象。战略优先从属于战略目标,是战略目标在具体问题上的细化。在权力转移中,无论是主导国还是崛起国都面临以谁为优先对象的问题。国际体系中的主导国和崛起国通常都拥有优于其他国家的权力优势,但他们时常也面临缺乏充足的能力和资源同时和多个对手进行竞争。国家为了解决这一问题,既通过增强自身实力,也依赖与其他国家结盟以增加权力。③Woosang Kim,“Power,Alliance,and Major Wars,1816-1975”,Journal of Conflict Resolu⁃tion,Vol.33,No.2,1989.对于主导国和崛起国来说,联盟可以通过制衡威胁和潜在威胁,以确保国家安全和权力最大化。④斯蒂芬·沃尔特著,周丕启译:《联盟的起源》,北京大学出版社2017年版,第16页。因此,相对实力有限的主导国不得不处理优先遏制谁的次序问题,崛起国也不得不考虑以谁为斗争对象。这是战略优先层面的问题。同时,遏制对象的不同,不仅导致国家间关系状态不同,而且对权力转移结果的影响也不同。崛起国并不必然以主导国为斗争对象,尤其是当主导国出现衰落倾向时,崛起国可以选择静待时机。

所谓战略手段,就是国家可用的政治、经济、军事等力量。在主导国和崛起国进行战略规划时以及战略实践阶段,如何配置战略手段也影响权力转移的结果。具体来说,在主导国打压崛起国的对外战略手段中,采用何种手段是国家的核心考虑之一,是军事优先?还是经济制裁优先?同时,崛起国是使用军事手段还是非军事手段实现权力转移,对主导国造成的压力也不同。因此,在同一时段内主导国和崛起国使用战略手段的不同,可以肯定权力转移的结果是迥异的。①作为国家的战略手段之一,军事手段特指国家实际使用,或者威胁使用武力,以解决他们之间的问题。

当主导国和崛起国基于时段预期而确定采取长时段的竞争战略和短时段的冲突战略之后,战略优先和战略手段就成为其战略实践和战略互动不可分割的一部分。在主导国和崛起国双方都持有竞争战略时,其战略优先既可能是对方,也可能是第三方,而战略手段则以非军事为主;在主导国和崛起国双方都持有冲突战略时,其战略优先是对方,而战略手段则以军事为主;在主导国和崛起国中,只有一方持有冲突战略,以军事手段为优先,也可能导致冲突的结果。一方面,以对方为优先目标,实现先发制人的打击,直接使权力转移处于冲突中;另一方面,不以对方为优先目标,也间接使双方处于对抗中。例如,苏联在1979年入侵阿富汗后,美国不仅展开同阿富汗邻国的合作,也直接支持阿富汗国内力量反对苏联的入侵。②兰江、杨秀琴:《美国卡特政府对苏联入侵阿富汗的反应——以FRUS和DNSA为中心的研究》,载《南亚东南亚研究》2021年第4期。因此,当主导国和崛起国都持有短时段的时段预期,以对方为战略优先,且使用军事手段,双方之间的冲突几乎是不可避免的。

越来越多的学者也开始注意到,由于核武器、相互依赖以及规范进化等因素,国际体系自1945年第二次世界大战结束起,就已经进入了一个事实上的大国无战争时代。③杨原、曹玮:《大国无战争、功能分异与两极体系下的大国共治》,《世界经济与政治》2015年第8期,第36页。核武器巨大的破坏力使人们认识到,一旦有核大国之间发生战争将是全人类的灾难。④唐健:《权力转移与战争:国际体系、国家模式与中国崛起》,载《当代亚太》2014年第3期,第84页。核武器的巨大破坏力,使国家的时段预期出现偏向长时段的倾向。尽管研究权力转移的大多数学者认为,核武器的出现并没有改变权力转移的结果,①可参见,RonaldTammen,et al.,Power Transitions:Strategies for the 21st Century,(New York:Chatham House Publishers),p.39.但如果主导国与崛起国都拥有核武器,在制订自身的战略时,就不得不考虑发动战争的成本问题。由此可见,核武器将会对处于权力转移两端的主导国与崛起国的时段预期产生影响。

(二)时机认知:主导国和崛起国既有战略的考验

主导国和崛起国在权力转移过程中,存在一些关键期,即时机。时机是权力转移时段中较短的一个时段。时机是主导国和崛起国面临的短暂的“危”与“机”,而不得不主动或者被动地做出决策。时机主要有两种形态:一是窗口;二是国际危机。这两种“时机”的形态都对主导国和崛起国的对外决策产生重大影响,最终影响权力转移的结果。同时,时机又不仅仅有这两种形态,它还包括具体领域、具体事件的“危”与“机”,但这些形态都不足以影响权力转移的结果,因此本文的时机主要讨论窗口和国际危机。时机是客观存在的,是在主导国和崛起国在互动中产生。主导国和崛起国如何认知时机,决定了它们如何处理时机带来的对既有行为模式和互动模式的考验。

1.窗口

斯蒂芬·范·埃弗拉(Stephen Van Evera)将迫在眉睫的权力转移称为窗口。窗口时常是引发主导国和崛起国之间冲突的诱因,因此他提出“抢先行动的利益”这一概念。就主导国来说,是意识到自身正在衰弱,有可能被崛起国替代的“衰落窗口”;就崛起国来说,是意识到自身实力已经超过主导国的“崛起窗口”。在时机认知中,“衰落窗口”和“崛起窗口”都容易使权力转移中的主导国和崛起国滋生“抢先行动的利益”,并引发冲突。

(1)“衰落窗口”

埃弗拉认为这是产生战争的单方面诱因:处于衰落的国家想早点战争,而正在崛起的国家则在权力转移前想避免战争。②斯蒂芬·范·埃弗拉著,何曜译:《战争的原因:权力与冲突的根源》,上海人民出版社2014年版,第88页。主导国家如果意识到自身实力正在衰弱,或者在相对实力的长期对比中自己也处于不利地位时,主导国就面临一个“衰落窗口”。“衰落窗口”迫使主导国政府在两种政策之间进行权衡,一是绥靖政策;二是战争决策。绥靖政策在权力转移中并非主导国奉行的一项好的策略,它类似于“抱薪救火”,一方面它并没有改变实力对比的趋势,只能延缓冲突爆发的时间;另一方面,它可能促使崛起国出现误判而走上扩张道路,以实现自身“抢先行动的利益”,最终使主导国面临安全风险。①Norrin M.Ripsman and Jack S.Levy,“Wishful Thinking or Buying Time?The Logic of Brit⁃ish Appeasement in the 1930s”,International Security,Vol.33,No.2,2008,pp.148-181.实现自身“抢先行动的利益”的战争决策几乎是主导国陷入权力转移战争的主要决策。如果主导国不采取这一政策,随着时间的推移,实力对比朝着对自身不利的变化将逐渐使主导国丧失这一窗口,而不得不承认自身实力地位被崛起国取代的事实。

(2)“崛起窗口”

崛起国也会面临“崛起窗口”。“崛起窗口”有两种表现形式:一种是如果崛起国认为主导国处于衰落期,而自身实力超过主导国,那么崛起国可能发动一场先发制人的战争来加速权力的转移;另一种可能不如第一种明显,即崛起国预见到自身实力长期来看难以超过主导国,且除了发动一场战争打击主导国外,没有机会再超越崛起国。那么,崛起国可能会挑起一场先发制人的冲突。“崛起窗口”也同样考验崛起国政府的决策,如果错失“崛起窗口”,崛起国将始终面临来自主导国的压力。尤其是崛起国预见到自身实力再也难以超过主导国,且主导国通过联盟已经对自身形成了包围与遏制,崛起国难以挣脱束缚,会导致崛起国更倾向于采取“先发制人”的冲突。

2.国际危机

国际危机是战争爆发的一个单独且重要的变量。国际危机可以被定义为,“两个或多个主权国家政府之间的一组迅速展开的事件,它影响国家间互动的模式以及互动的强度,导致了国家间关系的恶性互动,并进而影响到国家所处的国际体系(全球或者地区系统)的稳定性”。②邱美荣:《国际危机辨析》,载《世界经济与政治》2003年第11期,第43页。国际危机是国际关系理论中重视时间的研究议题,因为国际危机迫使国家在“时间压力”下做出决策。但权力转移时段中的国际危机,是一定时段内的国际危机,是何时发生了国际危机,以及国家如何处理的问题。

理查德·内德·勒博(Richard Ned Lebow)根据国际危机爆发的原因,对国际危机进行了分类。①参见理查德·内德·勒博著,赵景芳译:《和平与战争之间:国际危机的性质》,北京大学出版社2018年版。他认为存在三种类型的国际危机:“敌意合理化”、“边缘政策型”和“派生性危机”,其中“敌意合理化”危机的爆发是国家挑起战争的借口,其实际上是国家基于短时段的冲突战略的体现。而其他两种类型的国际危机,虽然也包含国家主动挑起的因素,但并没有将国际危机升级为战争的主观故意,是无意战争式的国际危机。因此,后两种国际危机才属于“时机”问题。如何处理这种无意战争式的国际危机,考验着国家的决策。如果危机管理失败,国家也被迫改变时段的预期。

总之,主导国和崛起国的时间认知,主要是时段预期和时机认知。时段预期决定国家是采取竞争战略还是冲突战略,继而通过限定战略优先和战略手段影响战略实践和战略互动,但主导国和崛起国对时段的预期并非一成不变,其中对时段预期影响最大的是时机认知。时机及其认知对权力转移的重要性,主要表现在主导国和崛起国秉持长时段的时段预期,而采取竞争战略,塑造了和平环境,时机的出现考验主导国和崛起国在认知与行动上是否要改变竞争战略,而奉行冲突战略。最终影响权力转移的结果。

三、案例分析:英美权力转移和英德权力转移中的时间认知

19世纪中后期,美国和德国的经济总量均已超过英国。经济资源作为一种通用型资产很容易转化为军事、文化等硬实力或软实力资源,②沈陈:《超越西方语境下的“中等强国”:模糊性、特征化与再定位》,载《太平洋学报》2022年第4期,第12页。因而成为衡量一个国家实力的标志。崛起国经济实力增长,不仅是崛起的标志之一,也是主导国的威胁来源。因此,英国护持自身主导国地位不仅在欧洲面临德国的威胁,而且在美洲面临美国的挑战。可以说,19世纪末20世纪初,英美权力转移和英德权力转移同时发生。在英美权力转移中为何两国通往了和睦之路?而在英德权力转移中为何两国通往了战争之路?时间认知在其中起到了关键作用。英国和美国、德国随着实力的此消彼长,都需要在时间认知中处理同对方的关系,其中也发生了国际危机等重大冲突性事件,影响了权力转移的走向。

英美权力转移过程中,英国和美国并未发生决定性的战争,实现了权力的和平转移。①对英美权力转移的起止时间,无论是国际关系学还是历史学都没有统一的认识,但有长期性和短期性两种观点。长期性观点认为,英美权力转移过程的主体是在长期历史时期中发生的,这一过程大致从1900年至20世纪中期;短期性观点认为,英美权力转移进程在数年时间里就完成了。本文更倾向于长期性观点。长期性观点可参见,Immanuel Wallerstein,The Politics of the World-Econ⁃omy:The States,the Movements and the Civilizations(Cambridge University Press,1984),pp.27-68;Giovanni Arrighi,The Long Twentieth Century(Verso,1994),pp.47-73;Robert Gilpin,The Political Economy of International Relations(Princeton University Press,1987),pp.123-131;保罗·肯尼迪著,王保存等译:《大国的兴衰:1500—2000年的经济变革与军事冲突》,中信出版社2013年版;短期性观点可参见,Keith Neilson,“Greatly Exaggerated:The Myth ofthe Decline of Great Britain Before 1914”,The International History Review,Vol.13,No.4,1991;John R.Ferris,“The Greatest Power on Earth:Great Britain in the 1920s”,The International History Review,Vol.13,No.4,1991。英美权力转移的时段可以确定为自1890年前后至1947年“杜鲁门主义”出台。但英德权力转移却被第一次世界大战分为前后两次。本文仅选取1919年《巴黎和约》签订之前的英美权力转移和英德权力转移。原因有二:一是,截至《巴黎和约》签订,英国作为国际体系主导国的地位已经受到很大的削弱,军事上的失败使德国暂时退出权力转移,英国已经无力阻滞美国的崛起与超越;二是,通过将两个权力转移案例置于同一时段内,能够更清晰地论证时间认知在权力转移中的作用,即为何一些权力转移实现了和平,一些权力转移却走向了战争。

(一)通往和睦之路:英美的时间认知及其权力转移

美国的霸权野心在门罗总统于1823年在国会发表的国情咨文中已经初具雏形。②James Monroe,“Seventh Annual Message,”December 2,1823,https://www.presidency.uc⁃sb.edu/documents/seventh-annual-message-1.门罗主义的出台说明,美国已经将获取地区霸权作为自身的战略目标。但门罗主义出台后,美国政府尚未具备实力践行这一主义。英国、西班牙等老牌强国在美洲的存在与影响也在持续。1875年,美国经济总量超过英国,成为世界第一经济大国,③Angus Maddison,The World Economy:Historical Statistics(OECD,2003),p.48,p.84.为美国践行门罗主义提供了物质基础。但直至19世纪最后一个十年,英美才真正进入了权力转移的时段内,表现是1895年爆发的委内瑞拉危机。这说明,美国已经将英国及其他欧洲势力赶出美洲作为自身的政策实践。英美权力转移的客观与主观要素都已经具备。

1.委内瑞拉危机中的时间认知

1895年爆发的委内瑞拉危机给美国寻求地区霸权提供了机会。英国对委内瑞拉金矿的觊觎,导致了英属圭亚那与委内瑞拉在划界问题上的冲突。从1876年起,委内瑞拉政府一直把英—委谈判的情况通报美国,并多次请求美国根据门罗主义原则,出面进行调解,保护委内瑞拉的利益。①赵学功:《第一次委内瑞拉危机与美英关系》,载《历史教学》2003年第7期,第19页。美国抓住这一机遇,多次向英国表示愿意居中调停,并要求英国将争议地区交付仲裁,但均遭到英国方面的拒绝。围绕委内瑞拉危机,美国不断渲染危机走向对美国的重要性,并在1894年的总统国情咨文中表示将向英国施压。②Grover Cleveland,“Second Annual Message(second term),”December 3,1894,https://www.presidency.ucsb.edu/documents/second-annual-message-second-term.随着1895年美国加大对英国的施压,英美关系恶化。③Odeen Ishmael,The British Guiana-Venezuela Border Dispute Reports from The New-York Times(1887-1904)(GNI Publications,2010),pp.29-31.但随着美国国内股市在1895年12月20日暴跌,美国国内有关舆论逐渐转变为推动英美和解。同时,英国面对美国的咄咄逼人,一开始显示出坚决的态度,随后却逐渐松动,实现了从将部分争议地区交付仲裁,到将全部争议地区交付仲裁的态度转变。1896年,经过英美长期谈判,双方签订了《奥尔尼—庞斯福特条约》,解决了委内瑞拉危机。

在委内瑞拉危机中,美国虽然没有得到实质性的好处,但换取了英国对门罗主义的认可,变相地承认了美国在美洲地区的霸权地位。表现在时段预期上,英美两国从一开始就秉持了长时段的预期,双方并没有做好再进行一次战争的准备。美国的目标仍然是维护门罗主义的信誉,获取地区霸权与海外殖民地,因此美国更倾向于采取长时段的竞争战略。而英国不仅在美洲面临着美国的压力,还不得不重视欧洲大陆强国崛起对自身霸权地位的威胁,因此对美国也采取了长时段的竞争战略。英美双方在战略手段上更多倚重非军事的外交手段,从而为英美的和平互动奠定了基础。但对于美国来说,委内瑞拉危机是美国获取地区霸权的重要时机。随着英国在危机中妥协,美国获得了插手南美事务的权力。

2.美国获取地区霸权过程中的时间认知

英美两国通过谈判解决委内瑞拉危机之后,美国处理与主导国英国的关系是采取“搭便车”策略,避免对其正面挑战。①王俊生:《大国崛起:对外战略方针上的历史经验及启示》,载《科学社会主义》2015年第1期,第67页。英美的互动基本呈现出和平状态,甚至在一些对外事务上相互配合,实现了从竞争到合作的转变。其一,美国和英国通过协调解决了中美洲地峡运河问题、阿拉斯加边界纠纷和委内瑞拉债务危机;其二,英美相互支持对方的对外军事战争。英国不仅支持美国对古巴的干涉,②王绳祖:《国际关系史(第三卷)》,世界知识出版社1995年版,第276页。而且在美国于1895年发动美西战争之后,③施兴和:《近代国际关系史》,安徽大学出版社2003年版,第365-366页。不但没有警惕,反而偏袒美国,最终美国在这次战争中的预定目标得以顺利实现。④王绳祖主编:《国际关系史(第3卷)》,世界知识出版社1995年版,第277页。美国则在1898年的英布战争中支持英国。英国进行战争的20%军费,均来自美国的证券市场。⑤Bradford Perkins,The Great Rapprochement:England and the United States,1895-1914(Athenaeum,1968),p.95.其三,英美两国还在远东与太平洋地区相互协调。

这一时期,美国持长时段的时段预期。尤其是1898年美西战争之后,美国开始结束对外战略上的孤立主义,转而迈向扩张主义。但美国并不急于向英国的主导地位发起挑战。一方面,美国需要巩固美西战争后获取的地区霸权地位;另一方面,美国并未染指英国及其殖民地,而是攫取了西班牙在远东地区的殖民地。美国的战略目标是聚焦于海外拓展,实现“门户开放政策”,与老牌列强在其殖民地展开合作。可以说在战略优先上,并未以英国为优先,与英国的竞争性互动也以非军事手段为主。英国所持的时段预期也是长时段。英国这一时期的对外政策思想,并非通过战争解决崛起国对自身主导地位的威胁。例如,英国这一时期通过协调解决了同俄国的矛盾。⑥A.J.P.泰勒著,沈苏儒译:《争夺欧洲霸权的斗争(1848-1918)》,商务印书馆2019年版,第548-549页。同时,面对美国崛起带来的威胁,英国政府认为,美国既未冲击原有的欧洲安全关系网络,也未对离岸平衡的英国影响力构成实质性挑战。①董柞壮:《影响力制衡:主导国应对崛起国的关系性逻辑》,载《世界经济与政治》2021年第8期,第126页。因此,英国选择与美国成为朋友而非对手,将美国视为同种族的盟友。②Thomas G.Otte,The Foreign Office Mind:The Making of British Foreign Policy,1865-1914(Cambridge University Press,2013),pp.272-273.英国战略的核心问题,在于总是需要掂量不同的威胁孰轻孰重,始终争取防务需求与经济需要达到平衡。③威廉·默里等主编,时殷弘等译:《缔造战略:统治者、国家与战争》,世界知识出版社2004年版,第304页。英国这一时期的战略优先在于建设强大的海军以及遏制德国的发展,在战略优先上将德国置于优先地位,而非美国。同时,英国在战略手段上逐渐倾向于展示军事威慑,为此英国提出了海军建设的“两强标准”。④可参见,Aaron L.Friedberg,The Weary Titan:Britain and the Experience of Relative Decline,1895-1905(Princeton University Press,1988),pp.178-179.因此,英国对美国有经济合作的需要,对美战略手段中合作占据了主流。美国在其他地区的军事行动并未引起英国的警惕,两国也未陷入冲突螺旋。

英国“衰落窗口”与美国“崛起窗口”的出现,也未影响英美权力转移的和平演进方向。进入20世纪,英国的衰落越来越明显,出现“衰落窗口”。英国不仅难以维持海军的两强标准,而且也不得不从加拿大和加勒比海撤出自己的海军与陆军,承认在一场同美国的战争中无法保卫这些地区,从而收缩实力,应对欧洲的事变。⑤Samuel F.Wells Jr.,“British Strategic Withdrawal from the Western Hemisphere,1904-1906”,Canadian Historical Review,Vol.49,No.4,1968,pp.335-356.因此,“衰落窗口”并未驱动英国发动先发制人的冲突,尤其是同美国的冲突。美国虽然认为英国处于衰落之中,且自身的经济实力已经超过英国,处于“崛起窗口”,但美国并未利用这一“崛起窗口”结束英国的主导地位。美国国内的孤立主义情绪促使美国不仅不愿意卷入同英国的争斗中,也不愿意卷入欧洲的矛盾中。

总的来看,在第一次世界大战之前,英国已经默认了美国的崛起。英国和美国在权力转移中秉持长时段的时段预期,即使面临“衰落窗口”“崛起窗口”和国际危机也未改变。在战略优先上采取错开对方的政策,几乎完全避免了迎头相撞。而在战略手段上双方的军事力量发展和使用也都相对克制,避免发生军事冲突。因此,在美国获取和巩固美洲地区霸权的过程中,虽然存在竞争,但整体上并未受到英国的遏制。在第一次世界大战期间,尤其是战争后期,美国积极配合英国对同盟国集团作战。受到战争削弱的英国,已经无力阻滞美国的崛起与超越。这为两国在全球的权力和平转移奠定了基础。

(二)通往战争之路:英德的时间认知及其权力转移

同一时期,与英美之间从竞争到合作不同,英德之间的权力转移表现为从竞争到战争。1895年,德国超过法国和俄国成为世界第三大经济体,是仅次于英国的欧洲第二大经济体(此时,美国已经是世界第一大经济体),从而使德国在客观上具有了挑战英国国际体系主导国地位的实力。①唐世平:《国际秩序变迁与中国的选项》,载《中国社会科学》2019年第3期,第192页。这一时期英国维持自身地位的核心在于建设强大的海军以及遏制德国的发展,为此英国提出了海军建设的“两强标准”,但实际上英国已经越来越无力维持这一标准。到1901年英国最终只要求自己的海军能达到同法国和俄国共同作战的地步。德国海军的威胁使英国维持这种政策实属必要。②Aaron L.Friedberg,The Weary Titan:Britain and the Experience of Relative Decline,1895-1905(Princeton University Press,1988),pp.178-179.因此,英国在界定威胁时,逐渐将目光放在了越来越具有进攻性的德国而非美国上。

俾斯麦时期,德国以“五球不落”的复杂结盟为核心的“大陆政策”,维护了新生德国在欧洲的安全与发展。这一时期,德国尚没有同英国进行争霸的主观动力,俾斯麦还要拥有手段遏制和引导国内各种政治力量相互影响的情况下,容许它们之间的互动。③克里斯托弗·克拉克著,吴雪映等译:《时间与权力》,中信出版社2022年版,第139页。但后俾斯麦时期,德皇威廉二世推出了“世界政策”。德国政策转变的原因,既源于工业化对外部原料和国际市场的需求,也迎合了国内的极端民族主义思潮。④邢来顺:《德国威廉二世时期的世界政策及实施后果》,载《经济社会史评论》2019年第1期,第16页。“世界政策”本质上是谋求世界霸权。为此,德国扩建海军,在世界范围内同老牌殖民强国争夺殖民地。以1897年“世界政策”出台为标志,⑤实际上这一政策转变从1984年就已经开始了。参见,徐弃郁:《脆弱的崛起:大战略与德意志帝国的命运(修订本)》,商务印书馆2021年版,第191页。德国在主观上具备了同英国竞争的意愿,英德权力转移的客观与主观要素均已具备。

1.“世界政策”与英德时间认知

随着德国“世界政策”的确立,在经贸方面、海军发展方面与英国的矛盾越来越大。一方面,德国认为,德国的工业品可以与任何国家的商品媲美,试图在欧洲和海外扩大德国贸易。①Brian Coutain,“The Unconditional Most-Favored-Nation Clause and the Maintenance of the Liberal Trade Regime in the Postwar 1870s”,International Organization,Vol.63,No.1,2009,pp.139-175.扩大德国海外贸易在客观上增加了对海外市场与原材料的需求,但世界已经被老牌殖民帝国瓜分。德国经济发展不仅面临着市场与原材料的缺乏,而且始终面临被大国尤其是英国封锁的恐惧。另一方面,德国认为英国将会摧毁德国的工业优势,“除非我们建立强大的舰队,迅速而积极地抢先阻止这种邪恶行为”。②戴尔·科普兰著,金宝译:《经济相互依赖与战争》,社会科学文献出版社2018年版,第142页。海军上将提尔皮茨(Alfred von Tirpitz)也敦促威廉二世,建立一支强大的海军对于德国来说是至关重要的,那样它将成为“俄国、英国、美国和德国四个世界大国”之一。③保罗·肯尼迪著,王保存等译:《大国的兴衰:1500—2000年的经济变革与军事冲突》,中信出版社2013年版,第203页。为此,德国积极提升海军实力。同时,德国也积极寻找盟友,同奥匈帝国和意大利组成了同盟国集团。

英国作为国际体系主导国,德国的“世界政策”对其冲击最大,但英国在德国“世界政策”出台前几年,不仅没有对其加以限制,反而尝试过同德国结盟,以平衡法俄同盟。这源于英国实力的相对衰弱,迫使英国高度重视欧陆大国之间的均势。但随着英国与法俄的接近,德国与英国的矛盾上升,英国越来越不能容忍德国的“世界政策”。这一点清晰地表现在1905年和1911年两次摩洛哥危机中。英国在危机中帮助法国取得了摩洛哥的控制权,影响了德国的出口贸易和原材料进口,招致了德国的反对。在1908年的波斯尼亚危机中德国和奥匈帝国与俄国的矛盾也被激化。德国对大国,尤其是英国封锁自己的感觉更加强烈,为此,德国提倡建立一个“中欧经济区”,作为防御措施。④Fritz Fischer,War of Illusions:German Politics from 1911 to 1914(W.W.Norton,1975)。但却遭到了其它国家的拒绝。德国将问题归结到缺乏殖民地以及英国、法国等老牌资本主义国家对自身的限制。英国面对德国在经贸与海军方面的进取,而不得不在实力下降的背景下,对德国施以限制。英国不仅改善了与俄国的关系,还在远东与日本结盟,稳固自身作为体系主导国的地位。同时,积极发展海军,以应对德国海军的发展。

这一时期,英德之间的权力转移主要围绕经贸与海军建设展开竞争,但同时也外溢到殖民竞争和意识形态对立等问题上。①保罗·肯尼迪著,王萍等译:《英德对抗的兴起:1860—1914》,商务印书馆2022年版。德国始终认为英国是自身最大的威胁,因为英国控制着世界上最庞大的殖民地,并且能够对德国经济进行封锁,同时英国还在德国与其他国家的矛盾中偏向其它国家。为此,德国秉持短时段的时段预期,奉行冲突战略,将英国视为战略优先,并在战略手段上主张发展海军,通过海军建设打开德国的局面。为英德之间通往战争之路奠定了基础。英国由于实力不足,越来越难以维持海军建设的“两强标准”,而不得不加强与其他国家的联盟,并逐渐形成协约国集团,更多地采取经济措施,以应对德国的威胁。英国在权力转移过程中却持有长时段的时段预期,相应地奉行竞争战略,在战略优先上视德国为主要威胁,在战略手段上却以外交为主。因此,英国的对德政策是基于均势与和解。②Paul A.Papayoanou,“Interdependence,Institutions,and the Balance of Power:Britain,Ger⁃many,and World War I”,International Security,Vol.20,No.4,1996.这也说明面临“衰落窗口”的英国并未选择先发制人的冲突,而是避免与德国冲突。而德国则不同,受制于贸易限制,其崛起的前景是有限的,面对“崛起窗口”,德国的政策越来越富有侵略性,除非一场冲突,否则不能解决德国面临的崛起问题。威廉二世也明确提出,“德国人满足于蓝色天空的时代已经过去了,我们也要求阳光下的地盘”。③崔建树:《哈尔福德·麦金德的地缘政治思想研究》,载《国际政治研究》2010年第4期,第91页。

2.七月危机与第一次世界大战的爆发

1914年6月28日,奥匈皇储弗朗茨·斐迪南大公(Archduke Franz Ferdinand)在波斯尼亚遇刺身亡,迅速引发了奥匈帝国与塞尔维亚之间的危机。④袁伟华、韩召颖:《权力转移、国家意志与国际秩序变迁——对七月危机的考察》,载《世界经济与政治》2015年第12期,第37页。这一危机持续了一个月,因而被称作七月危机。七月危机的爆发使威廉二世认识到应该利用欧洲国家的同情心还在自己一边的时候采取强硬措施,①徐弃郁:《脆弱的崛起:大战略与德意志帝国的命运(修订本)》,商务印书馆2021年版,第344页。支持奥匈帝国的主张。奥匈帝国也因为斐迪南大公的遇刺,已经扫清了开战的障碍。同时,威廉二世还有更深层次的时间考虑。一方面,威廉二世认为,随着俄国的铁路修建,俄国未来的军队动员速度会更快,将在东线形成对德国的压力。另一方面,德国的“世界政策”目标是建立一个从北海、波罗的海到亚得里亚海,从柏林到巴格达的大德意志帝国。②吴瑞:《简析威廉二世的世界政策》,载《史学月刊》1989年第6期,第98页。基于对英国“衰落窗口”和德国“崛起窗口”的认知,德国认为如果不发动战争德国可能会错失机会。③[美]巴巴拉·W·塔奇曼著,张岱云译:《八月炮火》,上海三联书店2018年版,第68-83页;刘慧:《国际体系中的随机性微观事件——以1914年“七月危机”中的欧洲外交为例》,载《史学月刊》2010年第10期,第78页。为此,德国在七月危机中积极支持奥匈帝国的战争政策。但威廉二世直到战争爆发前夕,仍认为战争的局部化是可以控制的。④卡尔·迪特里希·埃尔德曼:《德意志史》第四卷(上),商务印书馆1986年版,第45页。德国预期,英国基于实力衰落,将会保持中立,届时德国将成为英国无法遏制的存在而完成权力转移。在德国对窗口与七月危机的时机认知作用下,德国展开军事动员,卷入了战争。其他大国竞相动员,世界陷入第一次世界大战中。⑤Jack Snyder,“Better Now Than Later:The Paradox of 1914 as Everyone’s Favored Year for War”,International Security,Vol.39,No.1,2014,pp.71-94.

英国在世界大战前夕,所呈现的经典形象是一个处于解体边缘的文明自由民主国家,被制裁措施和制度已无法应对紧张局势所困扰。⑥肯尼思·摩根著,方光荣译:《牛津英国史:从公元前55年至21世纪》,人民日报出版社2021年版,第487页。七月危机爆发后,英国的反应也有些迟钝。面对法国的求援,英国首相只能保证舰队将防止任何德国从海上对法国海岸所发动的袭击。⑦劳伦斯·詹姆斯著,张子悦、解永春译:《大英帝国的崛起与衰落》,中国友谊出版公司2018年版,第356页。但随着战争的爆发,英国向德国表示,如果战争仅限于奥俄之间,英国将保持中立。如果德法卷入战争,英国就不能长期作壁上观了。⑧[苏]赫沃斯托夫主编:《外交史》(第2卷,下册),三联书店1979年版,第1095页。尤其是德国对低地国家比利时的进攻,最终促使英国迅速团结了国内对德国作战的不同声音,卷入了世界大战。

第一次世界大战以同盟国的战败而结束,德国暂时退出权力转移,英国艰难地通过战争手段护持了自身的国际体系主导国地位,但其实力遭受到了极大的削弱。七月危机中英国和德国的时机认知,改变了英德权力转移的竞争状态,而走向战争状态。一方面,德国认识到如不把握自身的“崛起窗口”,随着时间的推移,德国将会面临俄国在东线的压力;而处于“衰落窗口”的英国,则尽力保持自身的地位,避免自身实力被削弱,面对崛起国的挑战而采取战略模糊政策。另一方面,七月危机使英国和德国调整了自身的战略。德国短时段的时段预期,促使德国奉行冲突战略,使德国更容易接受战争。对德国来说,战争越早越好,而非越迟越好。因此,对七月危机的时机认知,促使德国的冲突战略成为现实。而英国长时段的时段预期,以及奉行的竞争战略却被七月危机的时机认知打破,转而放弃竞争战略,而采取军事手段为主的冲突战略。

四、结论

在国际关系研究逐渐重视时间作用的背景下,国际体系中主导国和崛起国之间的权力转移也不能忽视时间的影响。本文借鉴已有时间研究,通过把抽象的时间具象化,研究主导国和崛起国的时间认知及其影响,尤其是时段预期与时机认知,从而构建了一个有关权力转移的时间解释。处于权力转移两端的国际体系主导国和崛起国,对时段的长时段与短时段的预期,决定了它们在权力转移中奉行竞争战略还是冲突战略,并进而影响战略优先的确定与战略手段的使用。而主导国和崛起国对时机的认知,尤其是对窗口和国际危机的认知,影响两国既有战略选择的稳定性。本文通过对英美权力转移和英德权力转移的分析,进一步论证了时间在权力转移中的作用。

自2017年美国对华奉行战略竞争以来,中美关系开始被视为权力转移在当代的实例。同时,中国也面临着复杂的国内外形势,影响着中国制定对外战略的外部环境,进而影响中国对外战略的稳定。因此,研究时间对权力转移的作用机制,对中国对外战略规划也有一定的启示。

一方面,中国需保持长时段的时段预期。在美国对华战略竞争中,“时间站在我们一边”的长时段时段预期对于避免军事冲突十分重要。大国之间权力转移的案例,尤其是美国通过和平方式崛起的史实表明,长时段的时段预期更能保障和平,塑造竞争下的和平状态。在2022年拜登政府出台的最新版《美国国家安全战略报告》中清楚地显示了美国的时间认知。美国认为,未来十年将决定中美战略竞争的走向,美国的时段预期是清晰的;但同时却在战略优先上将中国视为美国最大威胁,是美国的系统性竞争对手;在战略手段上将通过投资、结盟和竞争同中国进行竞争。①The White House,“National Security Strategy”,October12,2022.在美国追求长时段时段预期的背景下,②美国重申同中国进行长期竞争。参见,Antony J.Blinken,“The Administration’s Approach to the People's Republic of China,”U.S.Department of State,May 26,2022,https://www.state.gov/the-administrations-approach-to-the-peoples-republic-of-china/。中国也应当避免奉行冲突战略,避免将美国视为战略优先,避免使用军事手段解决中美之间存在的问题。

另一方面,中国需做出正确的时机认知。当前,美国只是相对衰落,还没有陷入“衰落窗口”,中国也未进入“崛起窗口”,但总的趋势是美国在继续衰落,中国在继续发展,中美实力对比也会继续发生变化,且对中国有利。因此,中国尚需保持战略定力,静待窗口出现。但尚需注意,美国“衰落窗口”的出现以及国际危机可能改变美国的时机认知,逆转美国的时段预期,限定美国奉行冲突战略,对中国进行先发制人的打击。相比较美国“衰落窗口”的时机认知,中美双方最可能陷入冲突的是国际危机的爆发及其引起的时机认知变化。中美任何一方在国际危机中的时机认知能够改变时段预期,进而改变既有竞争战略的稳定,尤其是战略手段上使用军事手段,都可能导致权力转移以彼此的冲突结束。因此,最重要的是构建中美之间的危机管理机制,避免偶然性的国际危机影响时机认知与时段预期。