中国装备制造业进口依赖

——基于贸易增加值核算法的供需端分析

2023-03-25顾金科赵志泉王晶华

顾金科, 赵志泉, 王晶华

(中原工学院 经济管理学院, 郑州 450007)

2018年9月,美国宣布对中国600亿美元商品加征关税,中美贸易摩擦升级。2020年新冠疫情开始在全球蔓延。双重压力叠加下,全球供应链部分断裂,世界经济下行压力增大[1]。国际形势的错综复杂使中国进出口贸易严重受挫,至2020年9月中国货物贸易进出口总值累计增速才年内首次由负转正。由此,中国提出加快形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,其目的在于通过协调国内国外两个市场,发掘国内消费市场潜力,重塑中国产业竞争力。

装备制造业作为国之重器,对国家发展具有重要战略意义。随着全球产业链部分断裂、“卡脖子”问题日益凸显,中国装备制造业的安全性引起各界重视,“十四五”纲要中明确提出“自主可控、安全高效,抢占未来产业发展先机,推动制造业高质量发展”的战略规划[2],强调中国制造业的自主性和可控性,在全球价值链调整期内占据主动。因此,新形势下准确把握中国装备制造业发展现状显得尤为重要。同时,由于中国装备制造业长期依赖出口拉动,学界对其出口问题虽进行了广泛探讨,但主要集中于出口复杂度、出口结构以及出口竞争力方面,对于评判出口的安全性有所欠缺,对出口与进口的内在关系探讨也不够全面。此外,由于国际贸易中“所见非所得”现象越来越常见,基于增加值贸易理论对进出口关系进行探讨更能反映贸易本质。因此,本文基于总贸易核算法对中国装备制造业出口进行分解,并从国外增加值的来源、流向及出口占比分析中国装备制造业出口对进口产品的依赖程度,对中国装备制造业实现高质量进出口、畅通国内国际大循环具有重要意义。

1 文献综述

贸易增加值核算法源于Leontief[3]提出的投入产出思想,该方法将国民经济各部分间生产与消耗的关系以矩阵形式表现出来,由此可以清楚追踪每种产品的来源和流向[4]。Balassa最早提出垂直专业化概念[5],强调在国际大分工背景下各国根据自身要素禀赋从事垂直贸易链上的某一环节,通过提高附加值来获取收益。后续学者在此基础上开展进一步研究。2001年,Hummels等提出垂直贸易理论(HIY法)[6],即出口中包含的进口产品(VS),该理论虽在贸易形式和中间产品流转方面有所限制,但首次将一国增加值分解为国内增加值和国外增加值,并进行了狭义垂直专业化测算。之后,Johnson等提出了增加值出口概念及其测算方法(JN法)[7],用以分析国内增加值中被国外吸收的部分。两种方法虽视角不同,HIY法基于全球价值链的后向经济联系,JN法基于全球价值链的前向经济联系,但反映一国在全球价值链中的位置是相同的[8]。为了使增加值贸易核算更具系统性,Koopman等把垂直专业化、贸易增加值、增加值贸易纳入统一框架,将一国总出口分解为增加值出口、增加值出口折返、国外增加值和重复计算4大部分9小项[9],简称为KWW法,但该方法缺少出口的国外增加值被第三国家吸收的情况,且只能分解一国的总出口,不能反映不同出口品在进行各种增加值和重复计算分解的异质性。为此,王直等进一步拓展了国家、部门和双边贸易的出口分解,以更清晰地反映增加值的来源与最终吸收地[4]。

区别于传统核算方法,增加值贸易核算法对商品跨境周转的来源和流向更加清晰,更符合全球贸易中“所见非所得”的现象。中国增加值贸易的相关研究虽起步较晚,但也取得了大量开拓性成果。在进出口隐藏碳排放方面,潘安分析了中美贸易中隐含碳排放量以及全球价值链分工对贸易隐含碳排放的影响[10];兰天和夏晓艳对中欧制造业贸易中中国碳排放的主要来源进行了探讨[11];马晶梅和陈亚楠发现中国为美国承担了大量碳排放,并认为技术效应是抵消中国出口中隐含碳的重要手段[12]。在双边贸易分析方面,李惠娟比较了中日韩服务贸易的出口技术水平[13];葛明等发现海关高估的中美贸易差额贸易顺差额平均达到20%[14];闫云凤分析了中日韩贸易趋势和结构特征,理清了三国在全球价值链中的地位和作用[15]。在竞争力研究方面,蔡跃洲和牛新星测算了中国信息通信技术的产业竞争力[16];郭晶和刘菲菲以及戴翔发现中国服务业各部分都不具备比较优势[17-18];张少军和方玉文测算了中国经济内循环和外循环的比较优势[19]。

学者们在进口依赖方面也取得了丰硕成果。在中间产品进口依赖方面,李真等分析了中国制造业对进口中间产品的依赖程度,发现进口中间产品占比在逐渐下降[20];陈晓华等剖析了中间产品技术复杂度对中间产品进口依赖的作用机制及作用渠道[21];陈晓华等测度了制造业服务化对制造业三类中间产品进口依赖的作用机制[22]。此外,也有学者对中国进口结构以及与其他国家的相互依赖情况进行探讨。魏浩分析了中国产业的进口结构、中国对其他国家的依赖以及其他国家对中国的依赖[23];魏浩等构建了新的国际贸易商品结构分析框架,对中国进口商品结构变化进行了全面测算[24]。

纵观上述研究,尽管学者们对进出口贸易结构进行了大量有益探索,但仍主要集中于进口和出口的单方面研究,关于两者的关联研究相对较少。此外,跨境贸易的增长使全球贸易中出现众多“所见非所得”的现象,已有研究发现使用传统核算方法明显高估了中国进出口贸易值[25],基于增加值贸易核算可以缩减这种误差。因此,本文基于总贸易核算法对中国装备制造业出口进行分解,并对装备制造业出口中的国外增加值展开分析,一方面弄清楚中国装备制造业的出口结构,另一方面弄清楚装备制造业出口中使用进口产品的来源和流向,明晰装备制造业出口对进口产品的依赖情况。

2 模型与方法

2.1 总贸易核算法

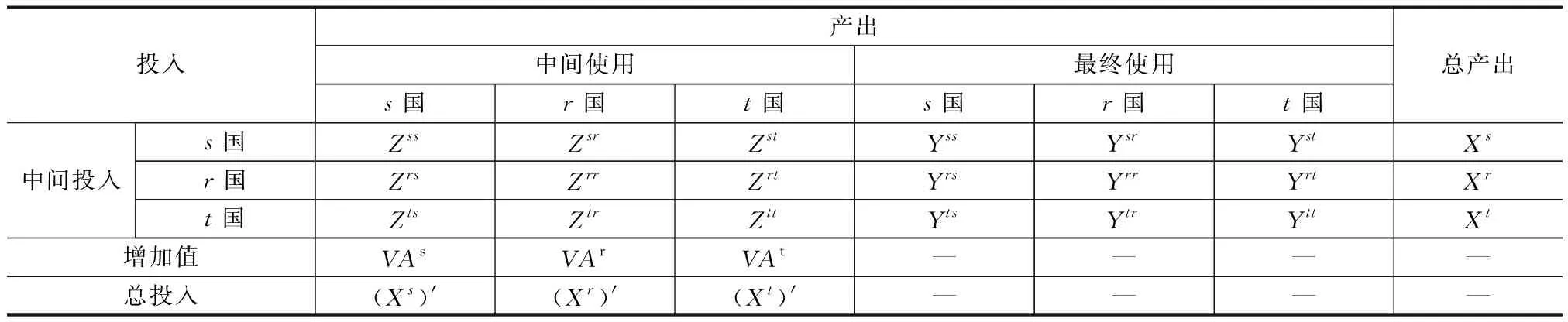

本文主要使用王直等提出的总贸易核算法分解出口增加值[4]。如表1所示,以3个国家为例,s、r、t表示3个国家,每个国家有N个产业,Z和Y分别表示某国生产的中间产品和最终产品,其中Zsr表示被r国使用的s国中间产品价值量;Ysr表示被r国使用的s国最终产品价值量;Xs表示s国生产总值,是s国中间产品价值和最终产品价值的总和;VAs表示s国各产业的增加值,上标“’”表示转置。

表1 3国投入产出模型

s国向r国的总出口Esr的具体分解表达式为

Esr=AsrXr+Ysr=(VsBss)′#Ysr+

(VsLss)′#(AsrBrrYrr)+(VsLss)′#(AsrBrtYtt)+

(VsLss)′#(AsrBrrYrt)+(VsLss)′#(AsrBrtYtr)+

(VsLss)′#(AsrBrrYrs)+(VsLss)′#(AsrBrtYts)+

(VsLss)′#(AsrBrsYss)+(VsLss)′#[AsrBrs(Ysr+

Yst)]+(VsBss-VsLss)′#(AsrXr)+(VrBrs)′#Ysr+

(VrBrs)′#(AsrLrrYrr)+(VrBrs)′#(AsrLrrEr)+

(VtBts)′#Ysr+(VtBts)′#(AsrLrrYrr)+

(VtBts)′#(AsrLrrEr)

(1)

式中:A为直接消耗系数,反映一国生产对其他国家产品的消耗程度,公式为Asr≡Zsr(Xr)-1,其中(Xr)-1表示Xr的逆矩阵;B为昂惕夫逆矩阵,表示该国增加一单位最终需求所拉动的总产出,公式为B≡(I-A)-1;V为增加值系数,表示增加值在总产出中所占的比重,公式为Vs≡VAs(Xs)-1。

为便于分析,本文根据增加值来源和吸收的不同将出口分为4部分:①被国外吸收的国内增加值(DVA),即出口中含有的本国增加值,由式(1)中的前5项构成;②出口后返回国内的国内增加值(RDV),即出口后隐含在进口产品中返回国内的国内增加值,由式(1)中的第6、7、8项构成;③出口国外增加值(FVA),即中国出口中含有的国外增加值,由式(1)中的第11、12、14、15项构成;④重复计算部分(PDC),即中间产品多次跨国流通而重复计算的增加值,由式(1)中的第9、10、13、16项构成。

2.2 生产端依赖度与需求端依赖度

一般来说,一国从其他国进口产品价值占总进口产品价值的比重越大,表明该国对其他国家的进口依赖性越强[26]。同理,一国向某国出口中包含的进口价值占总出口价值的比重越大,表明向该国的出口对进口产品的依赖性也越强。为更清楚地反映出口对进口产品依赖的前后项关系,本文参照杨先明等的做法[27],从生产端和需求端两个层面分析出口对进口的依赖程度。

1)从不同国家进口增加值的差异构成了生产端依赖度,从某国(地区)进口增加值占中国总进口增加值比重越高反映中国对该国(地区)的生产依赖度越高,对出口来说,出口中所需的某国增加值占所需的总进口增加值的比重反映产业出口对进口产品的生产端依赖。具体计算公式为

(2)

2)产业的生产与最终需求关联密切,一国某产业出口到其他国家的增加值占总出口的比重反映出该国生产活动对其他国家的需求依赖程度[27]。对出口来说,中国进口国外增加值是为了提高本国产品竞争力,扩大其他国家对中国产品的需求,因此一国国外增加值流向某一国家的占比越高,说明其他国家对该国家的国外增加值需求越高,进而说明该国家出口对进口产品的需求依赖越强。由此可以通过一国国外增加值流向不同国家占比的差异反映产业出口对进口的需求端依赖度。具体计算公式为

(3)

2.3 出口对外依存度

一国出口中使用的国外增加值越多,说明该国出口对进口依赖越高,由此参照垂直专业化率构建出口对外依存度[28]。此部分用出口中包含的国内增加值(DVA)和国外增加值(FVA)之和表示总出口,以此从总体上衡量某国出口对进口的依赖。具体计算公式为

(4)

2.4 数据来源及研究对象

本文选用亚洲开发银行(ADB)发布的跨区域投入产出表(MRIO),该数据库在WIOD数据库基础上添加了一些亚洲主要经济体,涵盖2007—2019年62个国家和35个产业的投入产出数据,可以较详细地反映世界主要经济体间的贸易往来。本文以装备制造业为研究对象(在MRIO中的代码为C12、C13、C14、C15),基于总贸易核算法对其出口进行分解,从增加值来源角度分析中国装备制造业的出口状况。

3 中国装备制造业出口贸易分解

3.1 中国装备制造业总体出口情况分析

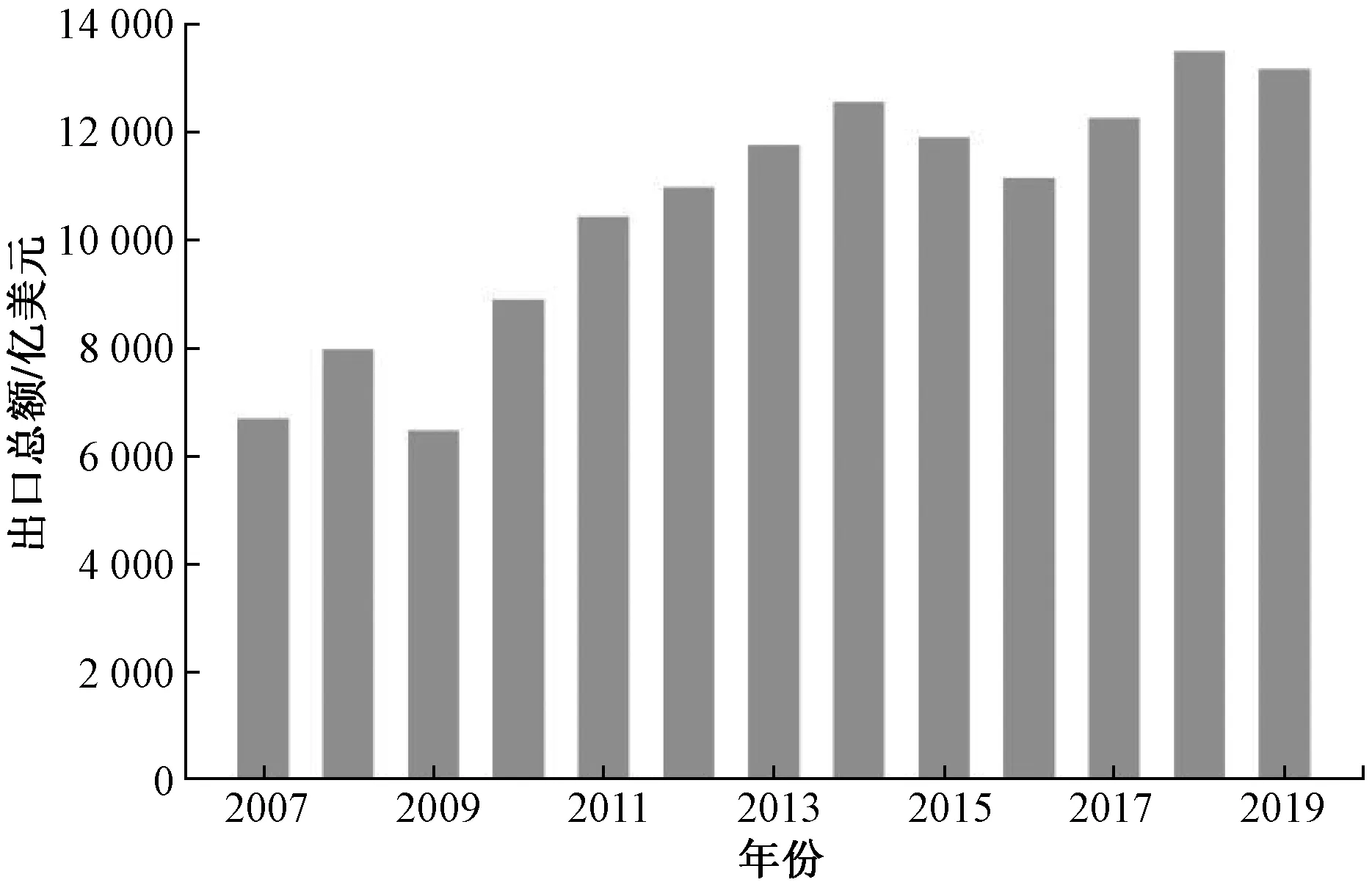

20世纪80年代,以英美为首的西方国家开始极力推行新自由主义,由此引起发达国家资本市场急剧扩张。金融资本的无序扩张开始挤压实体经济在发达国家的生存空间,新一轮产业转移就此拉开序幕。中国在此次浪潮中积极融入全球价值链,逐步成为“世界工厂”。得益于国际资本的大量流入,这一时期中国装备制造业出口规模不断扩大,创造了大量就业岗位,加快了中国的工业化进程。进入21世纪,中国顺利加入WTO,出口增幅更加明显,如图1所示,从出口总量上看,2007年中国装备制造业出口就已经超过6 000亿美元,尽管2008年金融危机对中国装备制造业出口造成一定影响,但在国家逆周期做多下,仅用了两年时间就恢复到危机前的水平,2010年出口总量已达到8 000亿美元,并在之后的几年一路高歌猛进,在2014年达到12 000亿美元。2015年后,中国装备制造业的出口总量虽有所波动,但始终保持在10 000亿美元以上。伴随创新驱动发展战略的提出,中国装备制造业的转型升级明显加快,高质量的“引进来”和“走出去”正在使中国装备制造业的出口结构发生翻天覆地的变化。

图1 2007—2019年中国装备制造业出口总额

3.2 全球价值链视角下中国装备制造业出口增加值构成分析

整体来看,中国装备制造业出口中包含的国内增加值持续上涨,包含的国外增加值持续下降,并且出口返回国内的增加值和重复计算部分在波动中也有不同程度上涨。如图2所示,中国装备制造业被国外吸收的国内增加值由2007年的4 428亿美元上涨到2019年的10 479亿美元,在总出口中所占比重从2007年的66.22%升至2019年的79.62%,上涨幅度明显。返回并被本国吸收的国内增加值从2007年的1.3%上涨到2019年的2.9%,上涨幅度达123%,说明中国装备制造业的全球价值链参与度在持续上升。用于本国出口的国外增加值在出口总额中所占的比重从2007年的25.5%下降到2019年的12.8%,下降幅度达12.7%,表明中国装备制造业出口中使用的国外增加值有所减少,对进口产品的依赖程度有所下降。重复计算部分从2007年的4.4%上涨到2011年的6.4%,最终下降到2019年的4.6%,整个期间上涨0.2%,表明中国装备制造业出口产品的跨境流动频率有所增长,但受全球经济不景气影响,流转速度出现下降,各国间贸易往来阻力上升。总的来说,中国装备制造业参与全球价值链的深度和广度都有所增加,出口国内增加值的上涨和使用国外增加值的下降表明中国装备制造业对外依赖的下降,产品跨国流动和返回国内增加值的增长说明参与全球价值链深度的增加,中国装备制造业在逐步融入全球的过程中不断增强自身竞争力。

图2 2007—2019年中国装备制造业出口贸易结构

对装备制造业各分解项进一步分析得到以下结果:

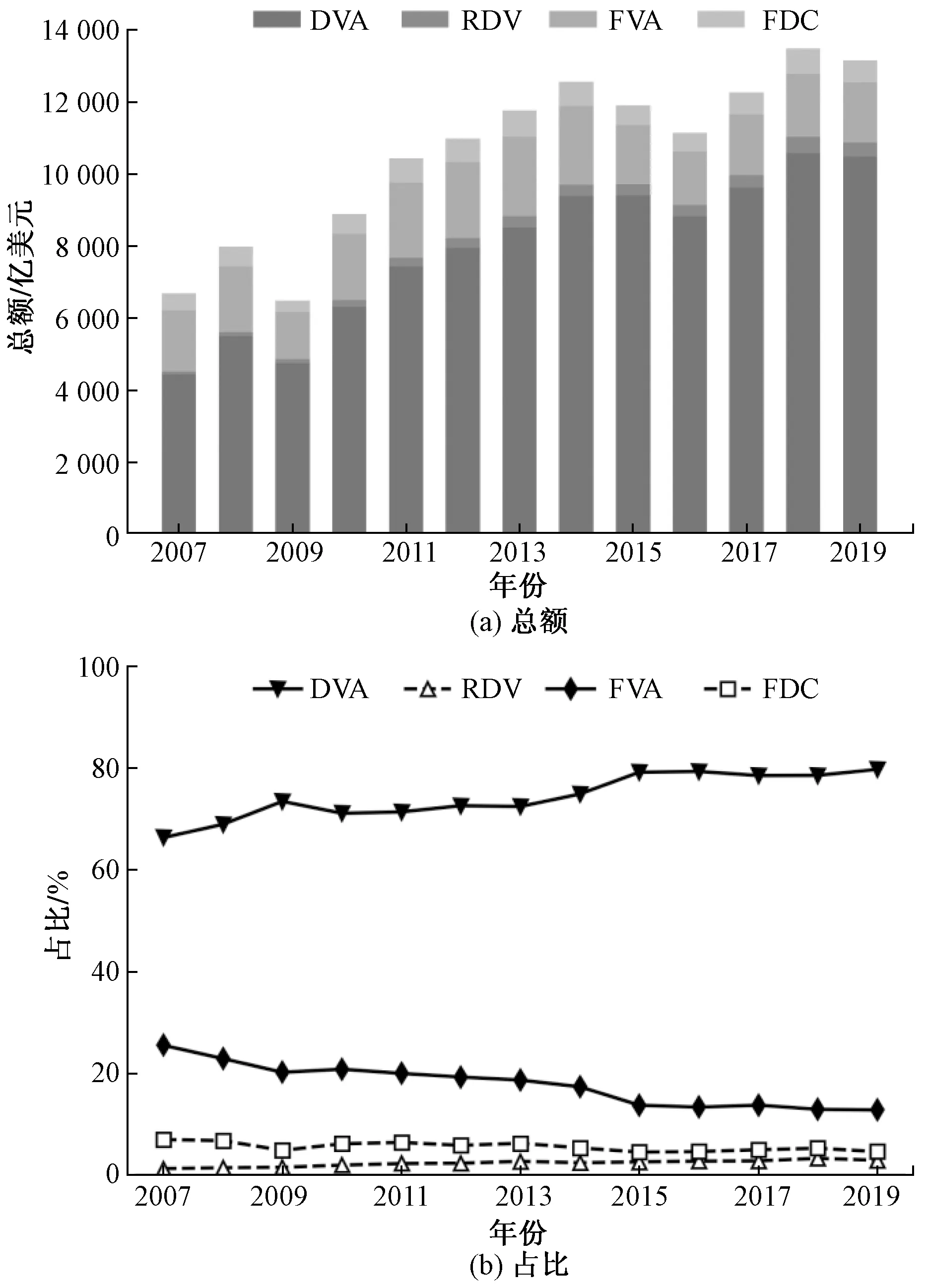

1)中国装备制造业出口的国内增加值总量上呈现持续上涨趋势,并且国内增加值主要以最终产品出口,但所占比重有所下降,以中间产品出口的比重上涨明显。如图3所示,中国装备制造业在2007年出口的国内增加值仅为4 000亿美元,到2019年已上升至10 000亿美元,除去2009年和2015年总额有所下降,其余年份上涨明显。在出口结构上,以最终产品出口的比重呈现明显下降趋势,从2010年的60.6%下降到2019年的55.1%;以中间产品出口的比重呈现明显上升趋势,从2010年的22.9%上涨到2019年的25.8%;以中间产品被第三国家吸收的比重从2010年的16.4%上涨到2019年的19.1%。不同类型国内增加值占比的变化反映出中国装备制造业技术水平的提高。一般来说,出口最终产品大多只能赚取微薄的代加工费用,而中间产品则因技术含量较高而具有较高附加值,因此出口中最终产品份额较高被认为处于价值链的低端环节,中间产品份额的上涨则被认为价值链攀升的标志。2009年前中国装备制造业国内增加值以最终产品出口的份额一直居高不下,因此深受“低端锁定”困扰,从2010年开始中间产品出口份额明显上涨,中国装备制造业技术结构开始改善,产品竞争力也逐渐从“以价取胜”向“以质取胜”转变。

图3 2007—2019年中国装备制造业DVA分解情况

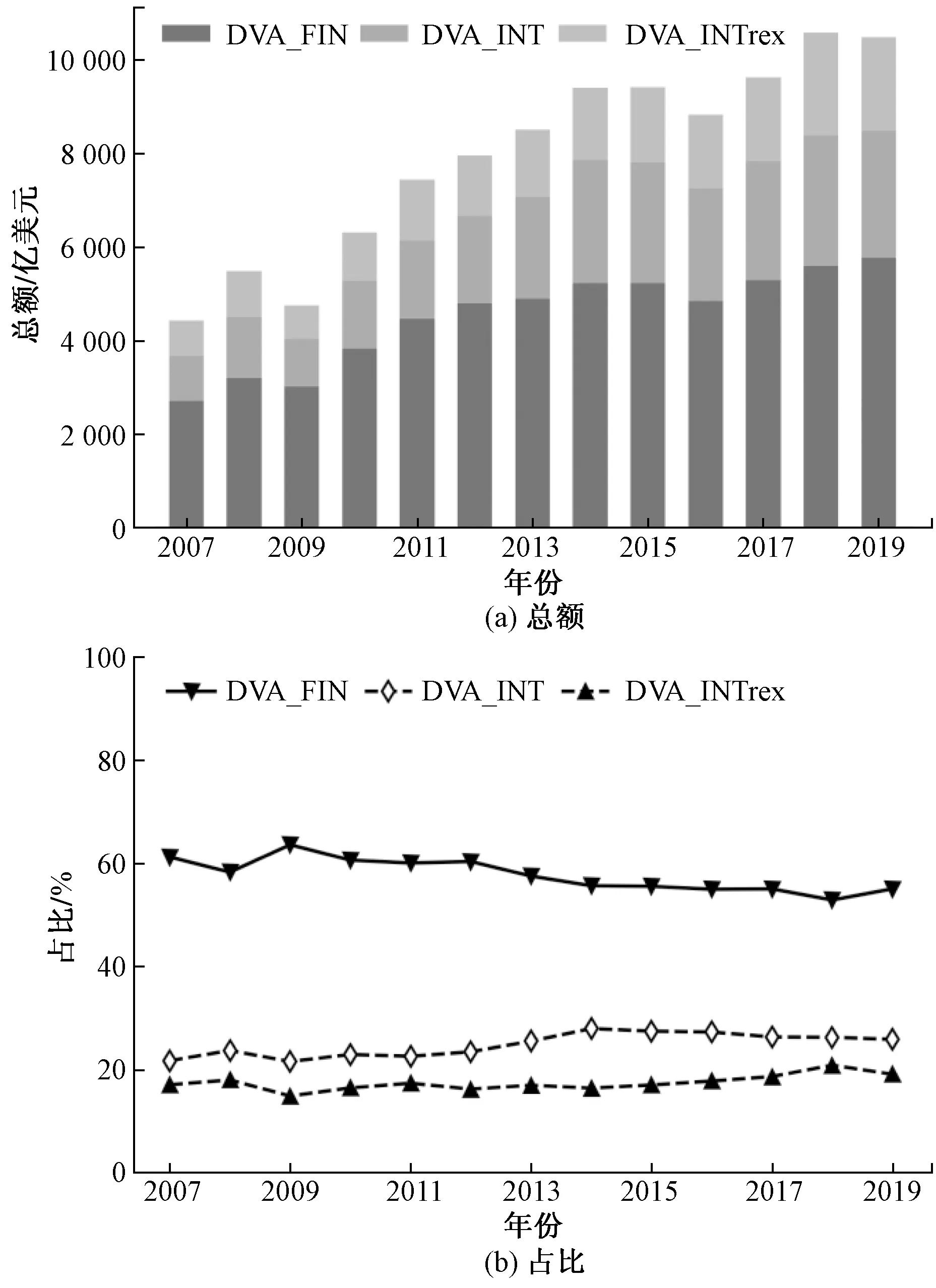

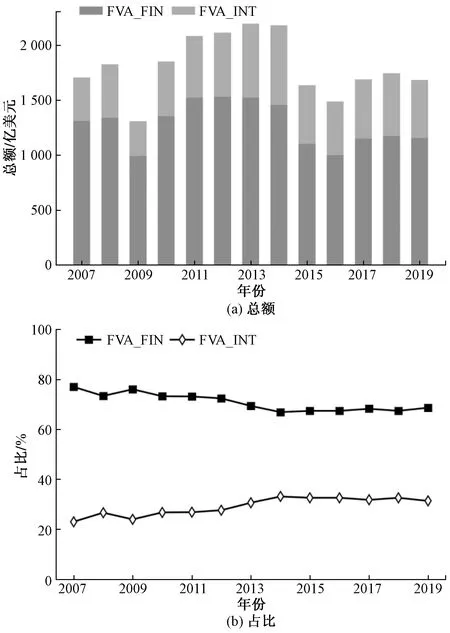

2)中国装备制造业出口中的国外增加值在总量上呈现出先增长后下降趋势,在结构上最终产品所占比重有所下降,中间产品所占比重上涨明显。如图4所示,从总量上看,剔除2009年金融危机的影响,中国装备制造业出口中的国外增加值在2007—2014年呈现持续上涨趋势,但自2015年起出口中包含的国外增加值下降明显,从2014年的2 180亿美元断崖式下跌到2015年的1 636亿美元,这与2015年美联储加息引致的全球经济不景气有一定关系。在出口结构上,中国装备制造业国外增加值以最终产品出口的占比从2009年的76%下降到2014年的67%,与此同时,中间产品出口的占比从2009年的24%上涨到2014年的33%。国外增加值以中间产品和最终产品出口占比的变化表明中国装备制造业由低附加值的简单组装加工向中高附加值的中间产品生产的升级。同时,中间产品占比的上涨也说明中国装备制造业对进口产品的依赖正进行着质的变化,最终产品的生产主要依赖零部件和机器设备的进口,但中间产品的加工生产则依赖于专利技术的引进与吸收,这是生产中掌握“鱼”与“渔”的区别。在产业转型升级的背景下,中国装备制造业以中间产品出口的占比将持续上升,因此在注重外溢技术吸收的同时应加快自主创新步伐,坚持“内外双修”。

图4 2007—2019年中国装备制造业FVA分解情况

4 中国装备制造业出口对进口产品的依赖分析

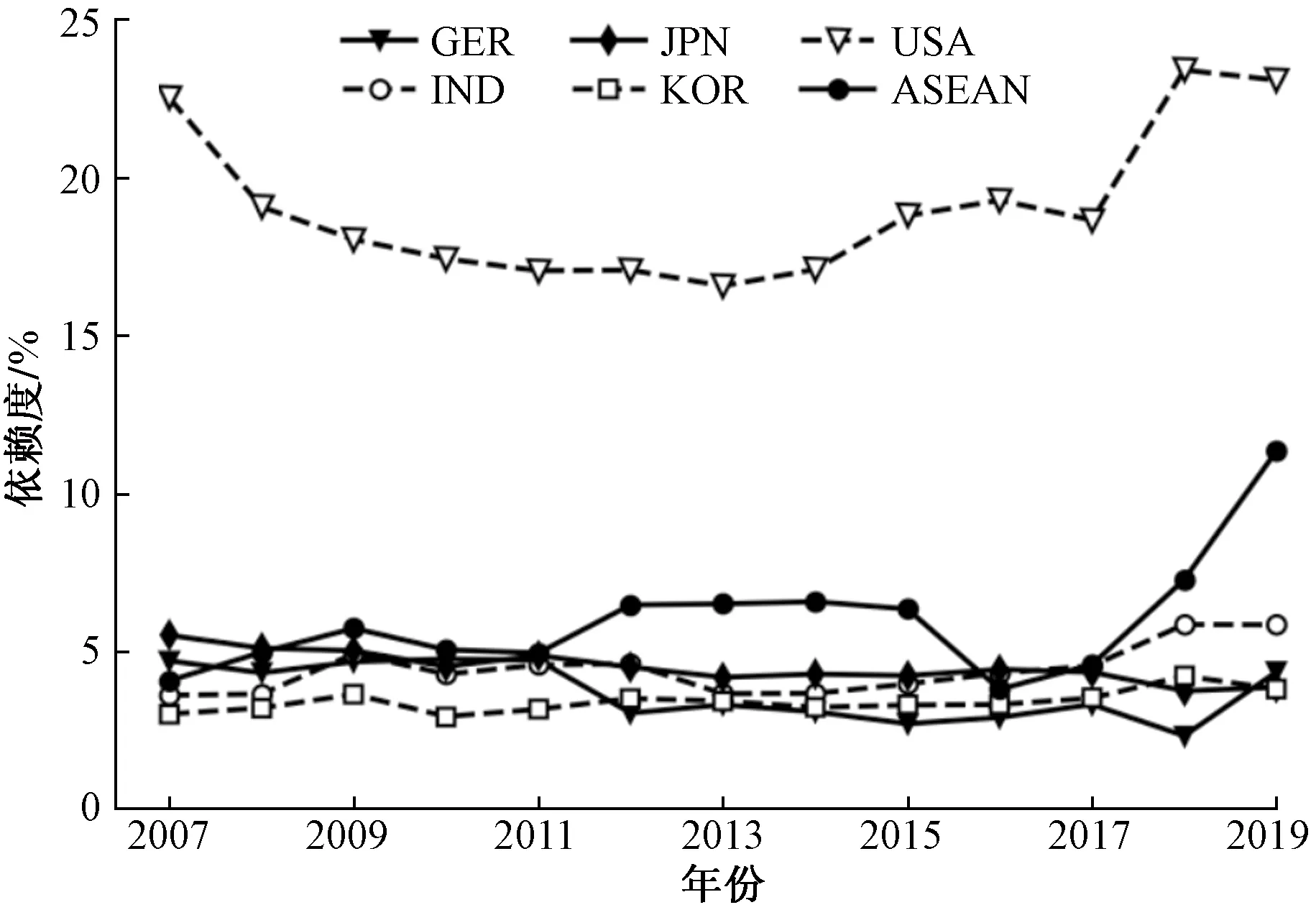

4.1 基于国外增加值来源角度(生产端)的进口产品依赖分析

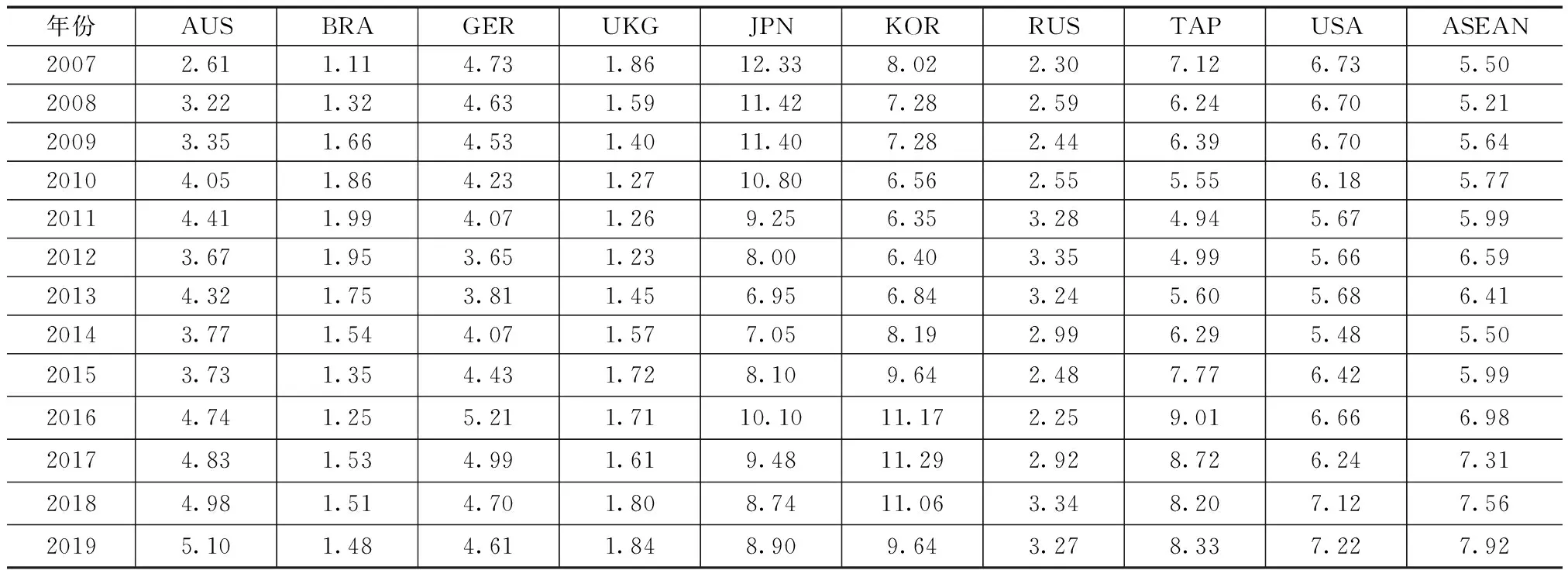

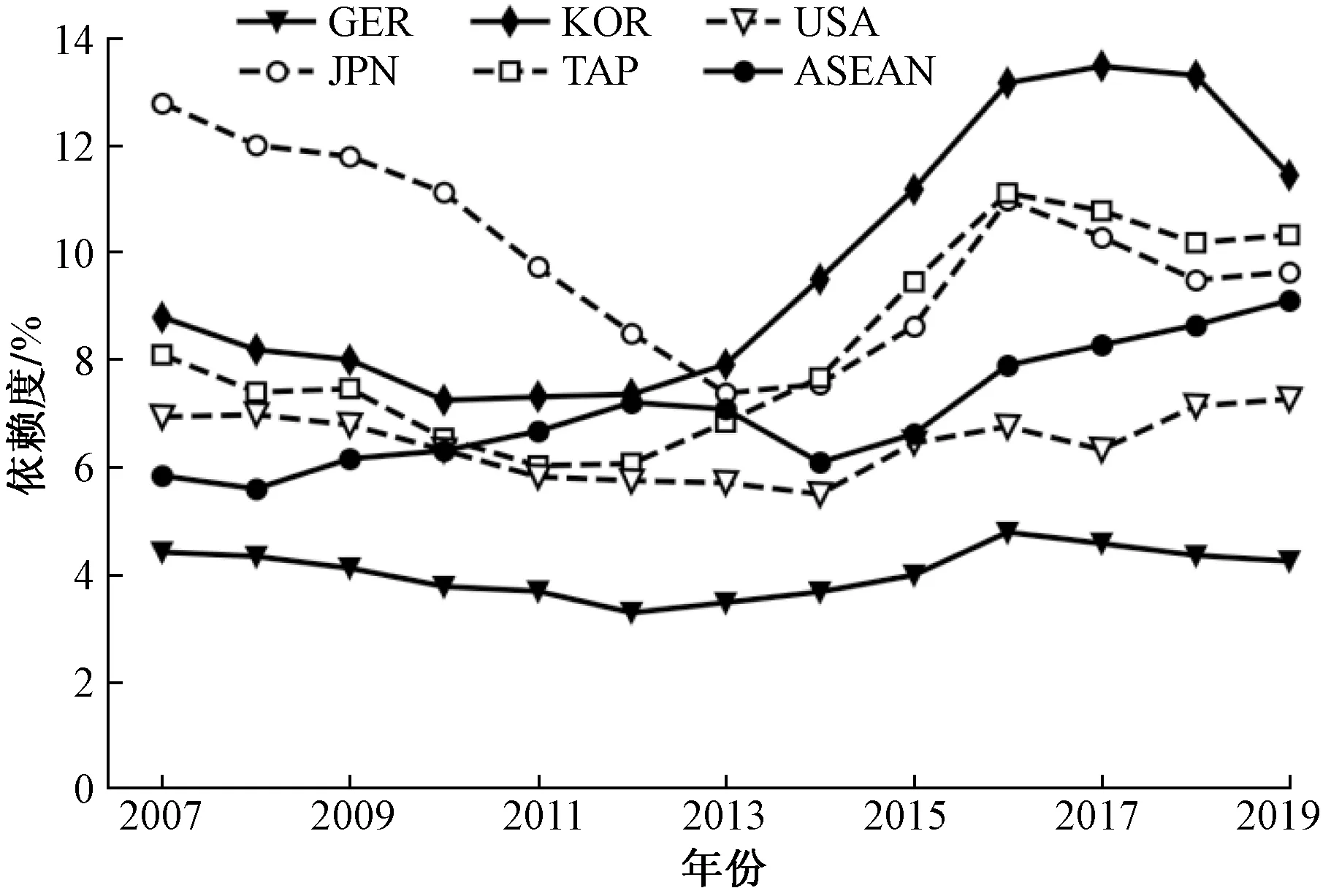

1)从整体来看,中国装备制造业出口对美日韩等发达国家和地区制成品的依赖度较高,并且对其依赖度呈现先增高后下降趋势,对资源型国家和新兴国家制成品的依赖度有所上涨。表2显示,在观察期内,中国装备制造业出口在生产端依赖度较高的国家和地区分别是日本、韩国、美国以及中国台湾,在2019年对上述国家和地区的生产端依赖度分别达到8.90%、9.64%、8.33%以及7.22%。其中中国台湾和美国占比保持稳定,2007—2019年对中国台湾制成品的依赖度仅上涨1.21%,对美国制成品的依赖度上涨0.49%;日韩占比波动幅度较大,2007—2019年对日本制成品的依赖度下降3.43%,对韩国制成品的依赖度上涨3.04%。对澳大利亚、俄罗斯和东盟制成品的依赖度则呈现持续上涨趋势,从2007年的2.61%、2.30%和5.50%上涨至2019年的5.10%、3.27%和7.92%。对不同国家生产端依赖度变化的原因是多方面的:第一,高端装备制造业的回流曾促使发达国家供给占比持续增加,尤其是2012—2017年对各发达国家的生产端依赖度都表现出明显上涨,但自2018中美贸易摩擦开始对多数发达国家的依赖度又有所下降。第二,低端装备制造业向新兴国家转移促使对这些地区依赖度的上涨,特别对东盟地区的生产依赖度得到快速增长。第三,装备制造业技术的进步刺激了中国对原材料进口的依赖。金属材料虽然附加值相对较低,但作为装备制造业不可或缺的一部分,在近几年的进口增加值中占比明显上涨。总的来说,中国对发达国家增加值供给的依赖依然严重,但随着中国技术的升级和进出口质量的提高,状况明显有所好转,如何进一步减少国外核心技术和零部件供给,构建可控的产业链是下一步应该努力的方向。

表2 2007—2019年中国装备制造业出口生产依赖度 %

2)从细分产业出口对进口产品的生产依赖度看,基础性产业对资源型国家依赖度较高,且依赖国家相对集中;高技术性产业对日韩等发达国家依赖度较高,依赖国家相对分散。此外,各细分产业出口对制造强国和东盟的依赖度有所上涨。

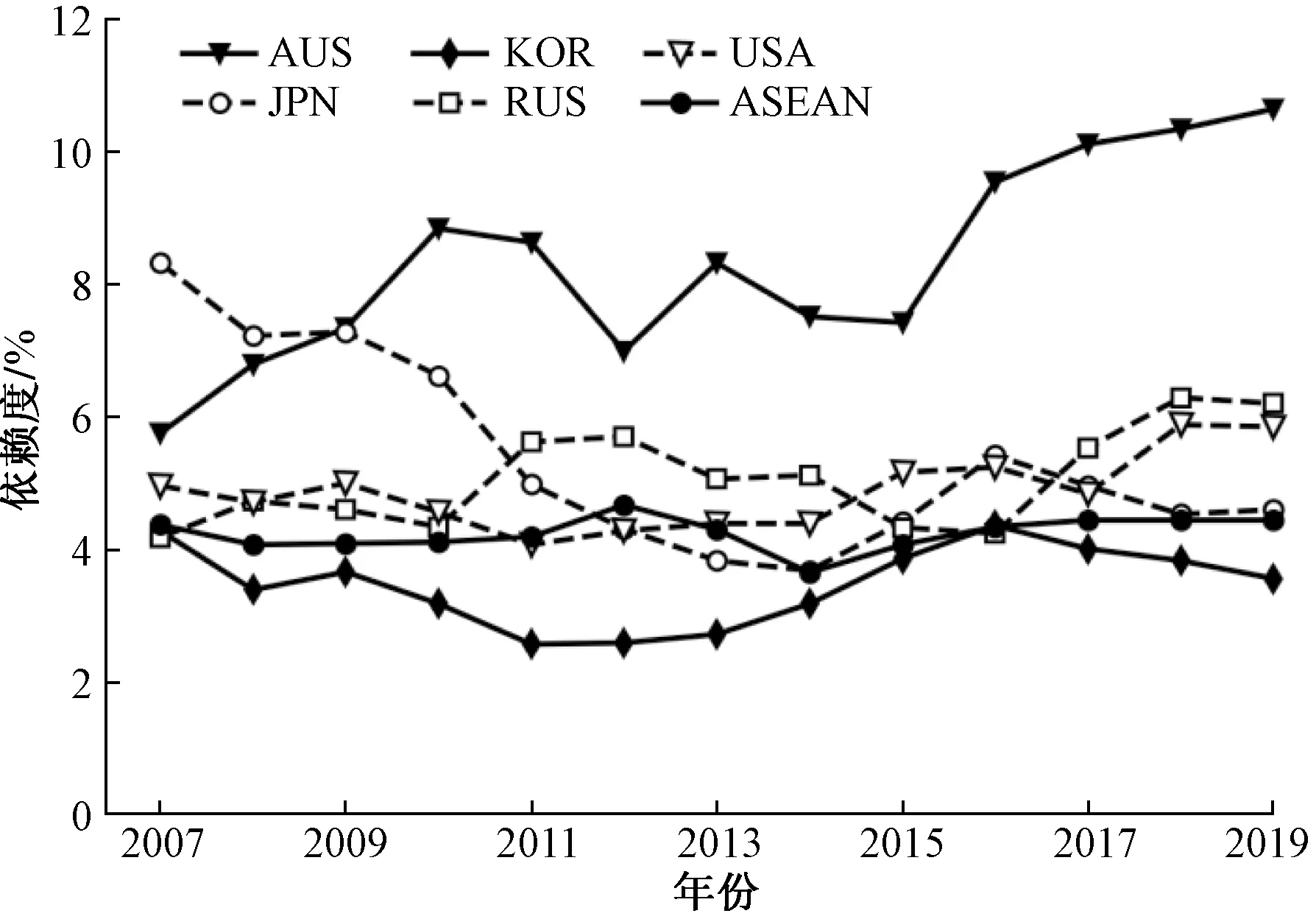

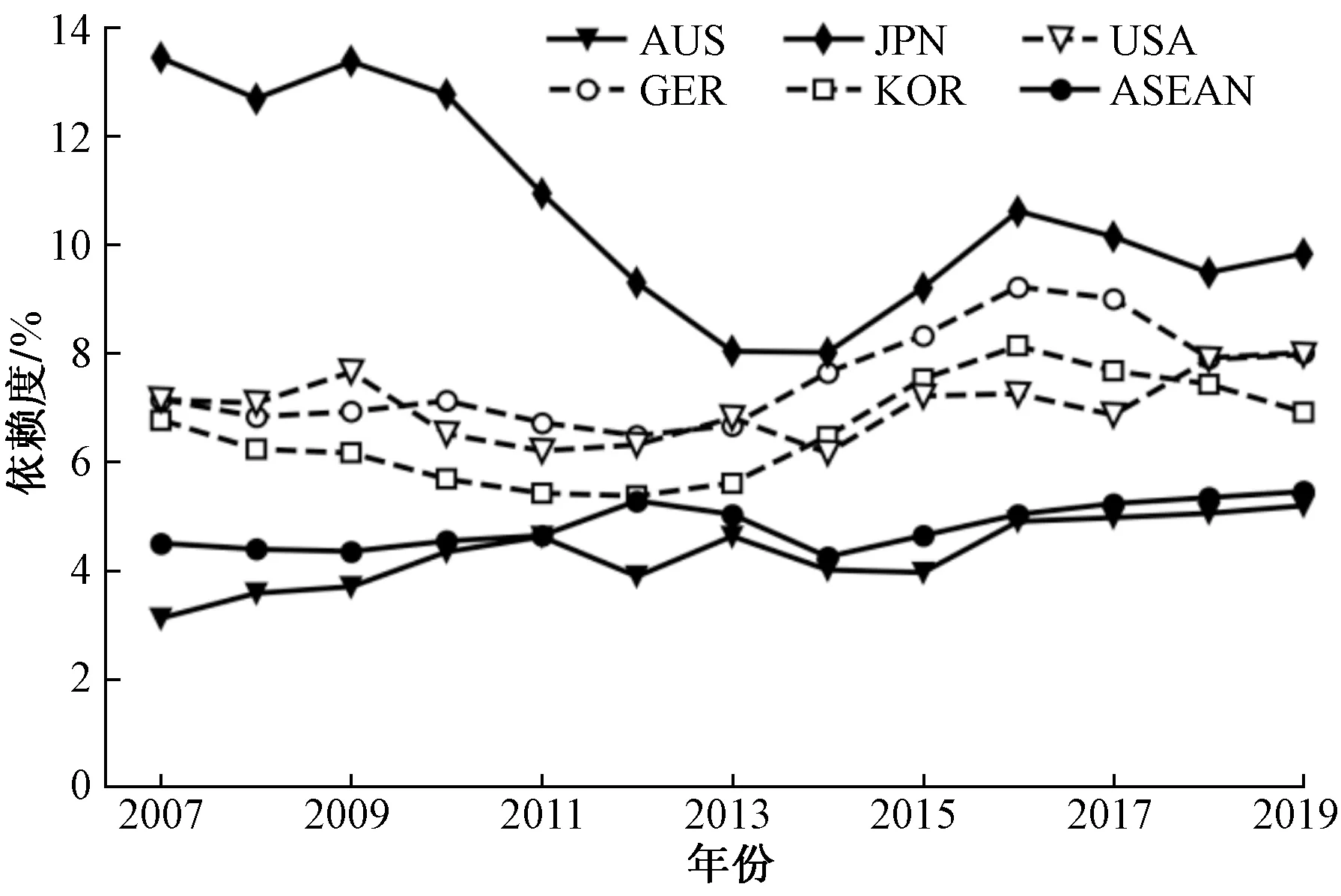

基础金属制品制造业出口对澳大利亚制成品的依赖度最高,并且依赖度还有所上涨,对日本制成品的依赖度下降明显,对其他国家依赖度变化较小。如图5所示,2009年前中国基础金属制品制造业出口对日本制成品的依赖性最强,但之后持续降低,对其制成品依赖度从2007年的8.32%下跌至2019年的4.6%,与此同时,对澳大利亚、俄罗斯以及美国制成品的依赖度明显提高,分别从2007年的5.75%、4.18%和4.96%上升至2019年的10.64%、6.20%和5.85%。不难发现,中国基础金属制品制造业的国外增加值来源国逐渐从临近制造强国转移到原材料大国和顶尖制造强国,但出口对单个国家制成品的依赖度相较以往也明显更高,国外增加值来源的过于集中应该受到重视。新发展格局下,中国应分散该产业进口集中度,加大对资源型国家的投资以获得共同开发权,从而改善中国该产业对进口增加值的依赖。

图5 2007—2019年基础金属制品制造业出口生产依赖度

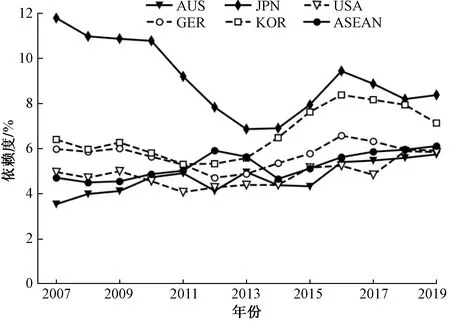

机械设备制造业出口对日本制成品的依赖度最高,但依赖度呈现明显下降趋势,对其他国家的依赖度有所增长,国外增加值来源趋于多样化。如图6所示,中国机械设备制造业出口对日本制成品的依赖度一直最高,但有下降趋势,依赖度从2007年的11.78%下跌到2019年的8.37%。与此同时,对美国、韩国、德国以及东盟等国制成品的依赖度明显上涨,分别从2007年的6.52%、6.40%、5.98%和4.71%上升至2019年的7.80%、7.13%、5.91和6.11%,国外增加值的来源明显分散。长期以来,中国凭借资源成本优势吸引了大量国外投资,由此2011年前械设备制造业出口对日本制成品的依赖度较高,但这种“为出口而进口”的模式不利于中国本土产业的技术升级,甚至对本土产业产生“挤出效应”[29]。伴随中国经济增长进入结构性减速阶段[30],产业发展速度明显调整,进口开始倾向于国内尚不存在或者具有差异性的产品[31],由此2013年后机械设备制造业进口产品来源多元化趋势明显,进口结构趋于合理。总体来说,中国机械设备制造业出口对发达国家制成品的依赖较强,尤其是日韩等邻国,加强与其相关贸易合作、构建和谐国际贸易环境对中国机械设备制造业的发展具有重要意义。

图6 2007—2019年机械设备制造业出口生产依赖度

电气和光学设备制造业出口对日韩等发达国家和地区制成品的依赖度较高,但对日本的依赖度有所下降,对韩国、中国台湾和东盟的依赖度上涨明显,国外增加值来源多元化趋势显著。如图7所示,电气和光学设备制造业出口对日本制成品的依赖度从2007年的12.78%下降至2013年的7.37%,对韩国、中国台湾以及东盟制成品的依赖度则分别从2013年的7.91%、6.83%和7.07%上升至2019年的11.43%、10.32%和9.1%。不难发现,中国电气和光学设备制造业出口对其他国家制成品的依赖度从2013年出现明显变化,即对日本制成品依赖度的降低,对韩国、中国台湾和东盟制成品依赖度上涨。上述变化是多因素作用的结果:第一,中国产业结构的调整。2008年金融危机倒逼了中国产业结构的全面调整,落后产能被清除,优势产业得到加强,使得中国相对于日本的组装优势趋于下降,生产优势趋于增强[32],对日本进口产品的依赖度趋于下降;第二,全球电气和光学设备制造业价值链的变化。一般来说,产业链上游和下游利润较高而中间环节利润较低,但电气和光学设备制造业因其苛刻的制程要求以及专利密集的特性,致使生产环节门槛过高,最终集中于少数公司形成超额利润。新发展格局下,中国应重视技术引进和自主研发相结合的产业升级思路,逐步减少对外依赖,同时,扩大同日韩等邻近国家的贸易往来,整合区域内产业链以构建区域循环体系。

图7 2007—2019年电气和光学设备制造业出口生产依赖度

交通运输设备制造业出口对日本制成品的依赖度最高,但依赖度下降趋势明显,对其他国家的依赖度有所上涨,表明该产业国外增加值来源趋于分散。如图8所示,中国交通运输设备制造业出口对日本制成品的依赖度一直最高,但整体上呈现下降趋势明显,从2007年的13.43%降至2014年的8.01%,之后稳定在10%左右。对其他交通运输设备制造强国制成品的依赖度波动幅度较小,长期维持在6%上下。对东盟制成品的依赖度在2014年开始出现明显上涨。总体来说,交通运输设备制造业体量相对较小,并且2013年后国外增加值来源国明显分散,但对于以石油为主要燃料的交通运输设备来说,中国交通运输设备制造业出口在生产端对其他国家的依赖度依然较高。以汽车产业为例,在中国目前仍是合资车企占据主导地位,但国产混动以及电动技术的成熟叠加“俄乌摩擦”造成的全球原油上涨或将成为中国汽车产业翻身的契机。此外,以大飞机为首的航空运输设备对外依赖严重,中国尚未进入整机商用生产阶段。新发展格局下,能源结构转型期或将成为中国交通运输设备制造业翻身的关键。

图8 2007—2019年交通运输设备制造业出口生产依赖度

总和来看,装备制造业各细分产业对日韩等临近发达国家和地区制成品的依赖度普遍较高,但2009年后都出现明显下降,对其他国家出现明显上涨,其中基础产业对资源型国家制成品依赖度上涨明显,其余产业对其他制造强国和新兴国家制成品依赖度上涨明显。上述结构性调整有多方面原因:第一,外国直接投资的导向。日本作为中国外国直接投资的主要来源国家,利用地缘优势将中国视为其加工车间,来自该国的增加值多是企业的生产原料或组装配件[33],因此中国装备制造业细分产业对日本制成品的依赖性最强;第二,中国装备制造业的技术升级。早有学者研究发现进口是物化型技术溢出的主要传递渠道[34],基础金属制品制造业技术复杂度相对较低,技术溢出与吸收学习所需时间较短,因此2010年后基础金属制品制造业出口对澳大利亚和俄罗斯等资源型国家制成品的依赖度明显提高。但其余细分产业技术复杂度明显更高,因此对发达国家制成品的依赖度长期居高不下。不过,对东盟为主的新兴国家制成品依赖度的上涨说明中国装备制造业低端环节正加速流出,产业正向中高端迈进。

4.2 基于国外增加值流向角度(需求端)的进口产品依赖分析

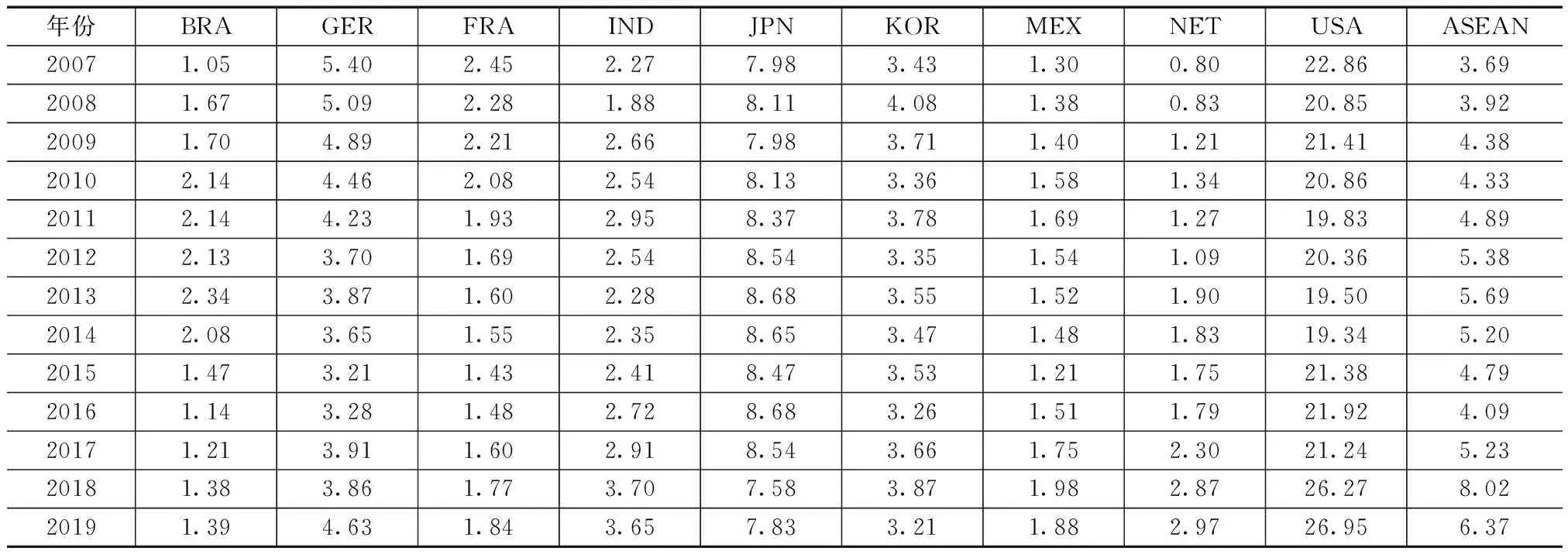

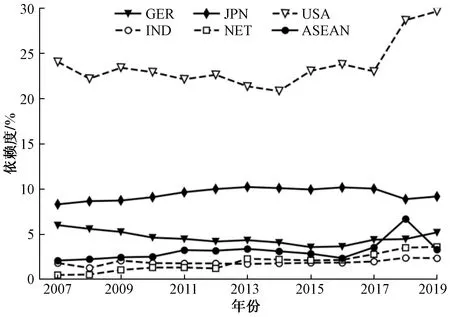

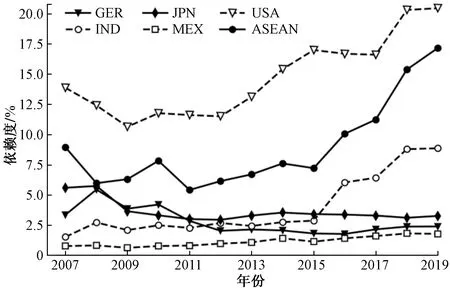

1)中国装备制造业出口美国对进口产品的需求依赖度最高,并且出口美国和新兴国家对进口产品的需求依赖度呈现上涨趋势,向其他主要发达国家的出口对进口产品的需求依赖度呈现先增长后下降趋势。表3显示,中国装备制造业向美国的出口对进口产品的需求依赖度长期处于20%以上,2019年甚至达到26.95%,与此同时,向东盟的出口对进口产品的需求依赖度由2007年的3.69%上升至2019年的6.37%,向墨西哥、荷兰、印度的出口对进口产品的需求依赖度分别从2007年的1.3%、0.8%和2.27%上涨到2019年的1.88%、2.97%和3.65%。上述变化不同国家原因不尽相同:美国在金融等服务业的繁荣挤压了本土中低端制造业的生存空间,造成其中低附加值产品大量依赖进口,加上中国是美国重要的贸易伙伴,因此造成中国装备制造业向美国的出口对进口产品的较高依赖。出口东盟等新兴国家对进口产品的需求依赖度在明显上涨,表明金融危机加速了相关产业向该地区的转移。总体来看,中国装备制造业出口美国对进口产品的需求依赖度上涨明显,出口新兴国家对进口产品的需求依赖度也有所上涨,说明中国装备制造业国外增加值在向美国集中、向东盟等新兴国家分散,正印证了“高端回流,低端分流”的事实,同时也说明中国在“以进口促出口”的道路上越走越远。在未来,生产要素的上涨和碳中和压力将使中国更多低端产业和高污染产业加速流出,如何在空窗期做好产业流向规划和产业升级亟待解决。

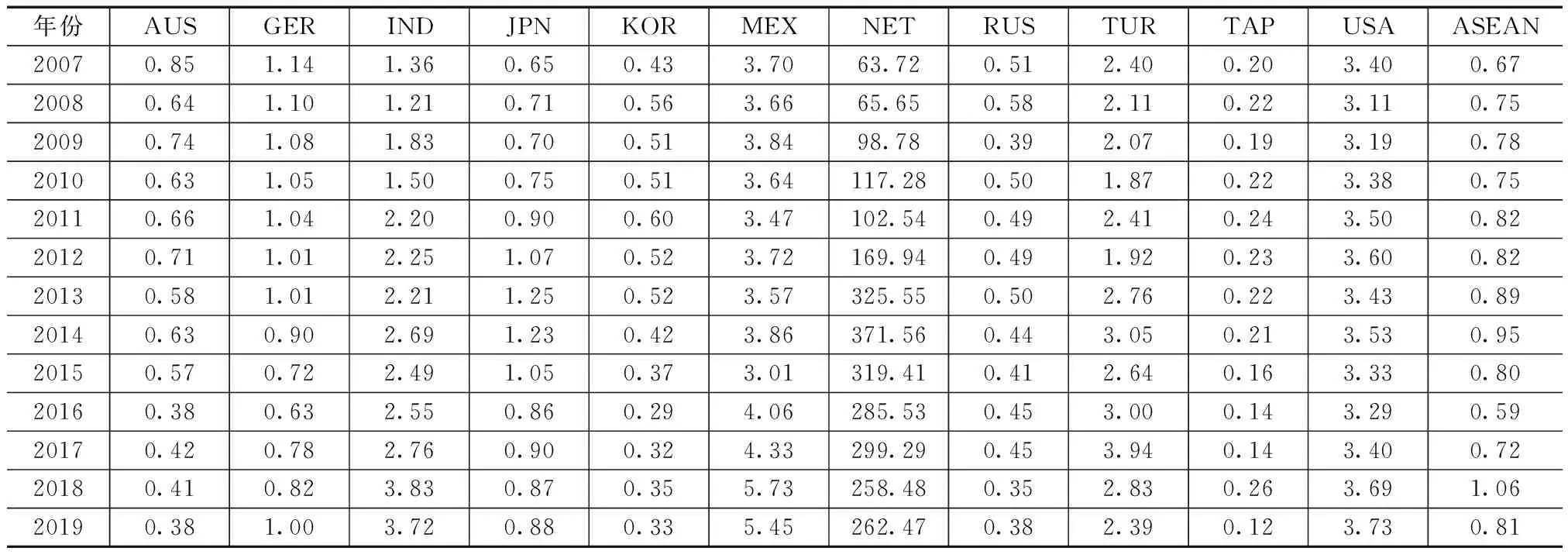

表3 2007—2019年中国装备制造业出口需求依赖度 %

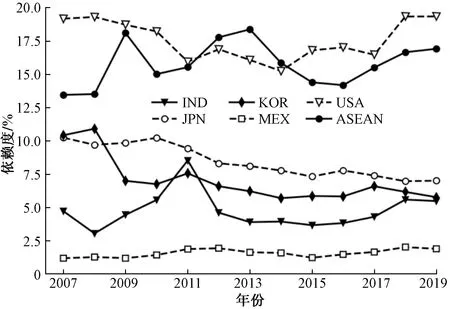

2)从细分产业出口对进口产品的需求依赖度看,各细分产业向美国的出口对进口产品的需求依赖度最高,且有上涨趋势,向其他国家的出口对进口产品的需求依赖度相对较低,但向东盟等新兴国家的出口对进口产品的需求依赖度有所上涨。具体分析如下:

基础金属制品制造业向美国的出口对进口产品的需求依赖度最高,且该需求依赖度在波动中有所上涨,向新兴国家的出口对进口产品的需求依赖度也呈现上涨趋势。如图9所示,虽然2011年前中国基础金属制品制造业向美国的出口对进口产品的需求依赖度呈现下降趋势,但2011年后开始上涨,需求依赖度由2011年的12.51%上涨到2019年的15.21%,与此同时,向日本、韩国的出口对进口产品的需求依赖度呈现不同程度下降,分别从2011年的11.41%和9.06%跌至2019年的6.66%和7.26%,东盟从2013年的18.38%下降至2019年的16.92%。有学者认为流向发达国家增加值的下降只是表象,流向墨西哥、荷兰以及越南等国家的国外增加值上升就是很好的佐证[35]。以墨西哥来说,作为北美自贸区的成员,其在美国的制造业布局中具有重要的战略地位,从中国流向美国的国外增加值会一部分流向墨西哥,待进一步加工才会流向美国本土市场,还有些部分通过第三国家流向美国,即这些国家对中国产品需求的增加本质上美国等发达国家需求的上涨。当然,区域贸易一体化进程的加快也是不可忽视的因素,“一带一路”和RCEP的构建也促进了中国与新兴国家的贸易往来,由此向泰国、印度等国的出口对进口产品的需求依赖自2015年后有明显上涨。

图9 2007—2019年基础金属制品制造业出口需求依赖度

机械设备制造业向美国的出口对进口产品的需求依赖度最高,并且在波动中有所上涨,向东盟的出口对进口产品的需求依赖度也有明显上涨。如图10所示,机械设备制造业出口美国对进口产品的依赖度长期处于15%以上,尽管依赖度从2007年的22.52%下降至2013年的16.57%,但到2019年又上升至23.08%。出口东盟对进口产品依赖程度在2016年急剧增长,由2016年的3.81%上升至2019年的11.35%。美联储的利率的变动对上述改变影响深远:2008年12月,美联储为缓和金融危机对全球经济的冲击宣布推出量化宽松货币政策(QE),可以发现2009年出口美国对进口产品的需求依赖度下降幅度明显变缓。在预见到全球经济复苏后,2013年10月美联储宣布缩减QE规模,出口美国对进口产品的需求依赖度随即出现上涨,在2015年美联储宣布进入加息周期后,需求依赖度上涨幅度更大。与此同时,出口东盟对进口产品的需求依赖度呈现明显下降,但向日本、德国和韩国等制造强国的出口对进口产品的需求依赖度则较为稳定。早有学者发现欧美释放的流动性虽然大量流向了新兴国家,但其名义GDP的增长却只有11%来自实体经济[36]。因此,在美联储推出QE和退出QE前后,流向东盟的国外增加值出现截然相反的变动趋势,发达国家则因为产业体系完善而相对稳定。直至2016年后全球经济的逐渐复苏,出口东盟进口产品的依赖度才出现强势反弹,说明全球资本又再次向东盟转移。新发展格局下,中国应主动参与产业转移浪潮,提前布局产业转移次序和规模,进而在产业升级中占据有利形势。

图10 2007—2019年机械设备制造业出口需求依赖度

电气和光学设备制造业向美国的出口对进口产品的需求依赖度最高,其次是日本,向新兴国家的出口对进口产品的需求依赖度相对较低,但向美国、荷兰和东盟的出口对进口产品的需求依赖度明显上涨。如图11所示,中国电气和光学设备制造业向美国的出口对进口产品的需求依赖度长期稳定在20%以上,在2017年全球经济持续复苏后更是逼近29%。与此同时,在历经了美联储2015年加息后,电气和光学设备制造业向新兴国家和发达国家的出口对进口产品的需求依赖度明显上涨。以电气和光学设备制造强国荷兰为例,向其出口对进口产品的需求依赖度从2015年的2.12%上升到2019年的3.62%,这其中光刻机生产制造发挥着不可磨灭的贡献。得益于“一带一路”的建设,中国与欧亚非国家的联系日益密切,出口东盟(ASEAN)和印度(IND)对进口产品的需求依赖度在2015年后明显上涨,分别从2015年的2.87%和1.86%上涨至2019年的3.33%和2.37%。总体来说,作为装备制造业中技术含量和附加值最高的产业,电气和光学设备制造业是中国装备制造业升级的重点,但其出口对进口产品需求依赖存在过于集中现象,因而使该产业存在出口路径依赖风险,固化“为出口而进口”的局面。“一带一路”和RCEP的构建是中国自主开拓市场、重塑自身贸易结构的开始,在国内统一大市场的不断建设下,中国产业链将更加自主、安全和可控。

图11 2007—2019年电气和光学设备制造业出口需求依赖度

交通运输设备制造业向美国的出口对进口产品的需求依赖度最高,并且有持续上涨趋势,向新兴国家的出口对进口产品的需求依赖度也有所上涨。如图12所示,中国交通运输设备制造业向美国的出口对进口产品的需求依赖度长期处于10%以上,2019年甚至达到20.45%。与此同时,出口东盟(ASEAN)和印度(IND)对进口产品的需求依赖度自2015年后出现暴涨,分别从2015年的7.22%和2.88%上涨至2019年的17.16%和8.87%,与美国的变动趋势几乎一致。交通运输设备制造业出口东盟和印度对进口产品的需求依赖度上涨有多种原因:第一,东盟和印度的成本和市场优势。东盟和印度拥有廉价的劳动力和土地,具有广阔的市场潜力,因此日韩等国车企很早就在这些地区投资建厂,加上当地政府的支持,汽车产业得到良好发展。由此2015年全球经济开始复苏后,中国交通运输设备制造业出口东盟和印度对进口产品的需求依赖度明显上涨;第二,“一带一路”的建设。东盟和印度很早就加入了“一带一路”倡议,因而与中国贸易往来明显更加频繁,由此2015年后东盟和印度对中国交通运输设备制造业的需求不断上涨。新发展格局下,中国在维持发达国家市场的同时,应加强同东盟等新兴国家的贸易往来,进而拓宽国际市场。

图12 2007—2019年交通运输设备制造业出口需求依赖度

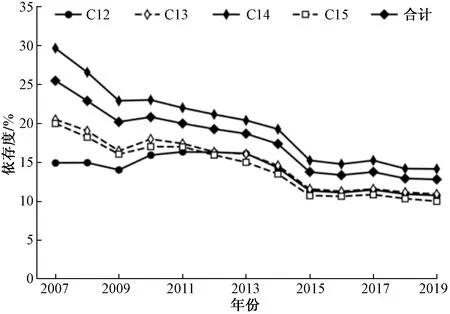

4.3 装备制造业出口对外依存度分析

从出口对外依存度看,中国装备制造业出口对外依存度整体上呈现下降趋势,各细分产业同样如此,其中机械设备制造业(C13)、电气和光学设备制造业(C14)以及交通运输设备制造业(C15)下降速度较快,基础金属制品制造业(C12)下降较为缓慢。如图13所示,装备制造业对外依存度下降速度在不同时期明显不同,2007—2009年为快速下降时期,2009—2015年下降速度明显变缓,2015—2019年下降速度基本保持稳定。细分产业出口对外依存度下降趋势与整体基本一致,但基础金属制品制造业在2009—2015年差异明显,其从2009年呈现上涨趋势,直到2013年才有所下降,上涨时间跨度较长。上述变化表明产业属性不同,对进口产品的依赖程度明显不同。基础金属制品制造业在装备制造业中附加值较低,因此对上游产品价格的比较敏感,2009年后基础金属制品制造业出口对外依存度上涨很大程度上源于美联储无限量化宽松引发的原材料价格的上涨,与此相对的是2015年美联储加息压低了原材料的价格,因而当年基础金属制品制造业出口对外依存度明显下降。机械设备制造业和交通运输设备制造业出口对外依存度也有小幅上涨,但持续时间较短,电气和光学设备制造业附加值较高,对上游产品价格变动的调控能力更强,因此其出口对外依存度变动较为平缓。总体来说,中国电气和光学设备制造业出口对外依存度最高,但下降幅度也最大,对基础金属制品制造业、机械设备制造业以及交通运输设备制造业来说,其发展受原材料限制较多,因此出口对外依赖下降较为缓慢。新发展格局下,中国应注重构建安全可靠的资源保障体系,确保中国原材料供应稳定。

图13 2007—2019年装备制造业出口对外依存度

4.4 装备制造业出口国外增加值的进一步分析

进一步从装备制造业出口国外增加值来源与流向比值看,来自日韩等次发达国家和新兴国家的增加值明显向美国和地缘位置优越的国家集中,全球存在被迫为美国“打工”现象。表4显示,中国装备制造业国外增加值流向与来源比值最大的国家为荷兰(NET),其次美国(USA)、墨西哥(MEX)、土耳其(TUR)和印度(IND)等,荷兰从2007年的63.72上涨到2019年的285.53,尤其自2013年开始上涨明显,一方面源于荷兰较强的装备制造业基础,作为欧洲电子和机械强国,荷兰在全球占据重要地位,另一方面荷兰拥有欧洲吞吐量最大的港口,是欧洲重要的交通枢纽,国际贸易中流向欧洲的产品多数流经荷兰。墨西哥、土耳其和印度比值较高的原因在于其地缘位置优势,比如土耳其是亚欧非大陆重要的连接点,墨西哥是北美地区的重要中转站,印度是南亚地区重要的海上交通枢纽。此外,资源型国家的国外增加值流向和来源比值普遍较低,以澳大利亚(AUS)和俄罗斯(RUS)为例,这两个国家的比值自2007年持续下降,分别从2007年的0.85和0.51下降到2019年的0.38。装备制造业强国中除美国比值较高,其余国家相对较低,有的国家甚至低于1.0。发达国家比值较低的原因是多方面的:一方面,发达国家装备制造业基本占据了全球价值链的高端环节,其流出的增加值一般属于高附加值产品,而中国国外增加值主要以附加值较低的最终产品出口,因此流向发达国家的增加值会有所减少;另一方面,美国凭借其全球价值链治理者角色的地位把控着全球产业链,从而获得全球其他国家产品的优先分配权,由此对其他发达国家形成挤出效应,造成多数国家被动为其“打工”的情形。同样,中国装备制造业在全球价值链的攀升也将对欧美等利益既得者造成强大的挤出效应,如何凭借国内超大市场优势实现平稳攀升是中国亟须解决的问题。

表4 2007—2019年国外增加值流向与来源比值

5 结论与建议

本文基于总贸易核算法,选用ADB发布的2007—2019年跨区域投入产出表,对中国装备制造业出口进行分解,并对装备制造业出口的进口产品依赖度进行分析,主要结论如下:①中国装备制造业出口总量持续上涨,出口质量提升明显,对进口产品的依赖有所下降。②在生产端依赖方面,中国装备制造业出口对日韩等发达国家制成品的依赖度较高,对新兴国家制成品的依赖度上涨明显;细分产业中,低附加值产业出口对资源型国家制成品的依赖度较高,且依赖国家较为集中,高附加值产业出口对日韩等制造强国制成品的依赖度较高,依赖国家相对分散,并且各细分产业出口对制造强国和东盟的依赖度有所上涨。③在需求端依赖方面,中国装备制造业向美国的出口对进口产品的需求依赖度最高,出口美国和新兴国家对进口产品的需求依赖度呈现上涨趋势;细分产业中,向美国的出口对进口产品的需求依赖度最高,且呈现上涨趋势,出口东盟等新兴国家对进口产品的需求依赖度有所上涨。④在出口对外依存度方面,装备制造业出口对外依存度明显下降,并且高附加值产业下降更为明显。⑤综合来看,来自日韩等次发达国家和新兴国家的增加值明显向美国和地缘位置优越的国家集中,并且集中度呈现上升趋势,全球多数国家存在为美国“打工”情况。

基于上述分析,提出以下对策建议:①加大装备制造业研发力度,尤其注重技术密集型产业的研发投入,通过提高中国装备制造业创新能力和技术水平,进一步提高出口中国内增加值和中间产品比重。②注重对外投资,加强与资源型国家的合作,通过合作开发或入股的形式拓宽原材料等产品的进口渠道,降低断供风险。③加强与次装备制造国家的价值链融合,强化与其技术合作,同时,积极引导和布局装备制造业低端环节的转移,延长本土产业体系的贡献能力。④加快建设国内统一大市场,以此为基础构建区域循环体系,进而形成以中国为主轴的区域价值链,逐步减少对欧美等西方国家的依赖。⑤推进更高水平对外开放,以“一带一路”和RCEP的建设为契机,通过引进国外优质供给弥补国内装备制造业短板,进而提高全要素生产率,同时鼓励本土装备制造企业走出国门,开拓国际市场,实现装备制造业在全球价值链的攀升。