以“动”为媒,促进几何推理

2023-03-24盛文雅

盛文雅

【摘 要】從“图形运动”的视角拓展和重构“长方体和正方体”单元教学,可以“动”为媒,围绕“建构图形特征”“推导表面积与体积”“拓展新的思考”等教学目标,实现思维的进阶,提高问题解决的能力。

【关键词】图形的运动;推理意识;长方体和正方体

【教学思考】

在第一学段学习中,学生已经认识了一些基本的平面图形,积累了一些图形分析经验,对立体图形能做直观的辨认,能够识别长方体、正方体、圆柱和球。在此基础上,“长方体和正方体”单元从结构最简单的长方体和正方体切入,围绕“表面积”和“体积”这两个核心概念,展开对立体图形的量化分析,为学生进一步学习其他立体图形打下基础。

以往这部分的教学往往以呈现一些典型的面积和体积问题,落实正确的解答方法,辨析常见的错误为主,看起来琢磨得很细,实际上内容之间的关联不够,学生赖以推理、想象、变化、迁移的底层支持没有建立起来,一旦遇到较复杂的变式或者综合应用类的问题,他们常常表现得手足无措,出现各种混淆与错误。

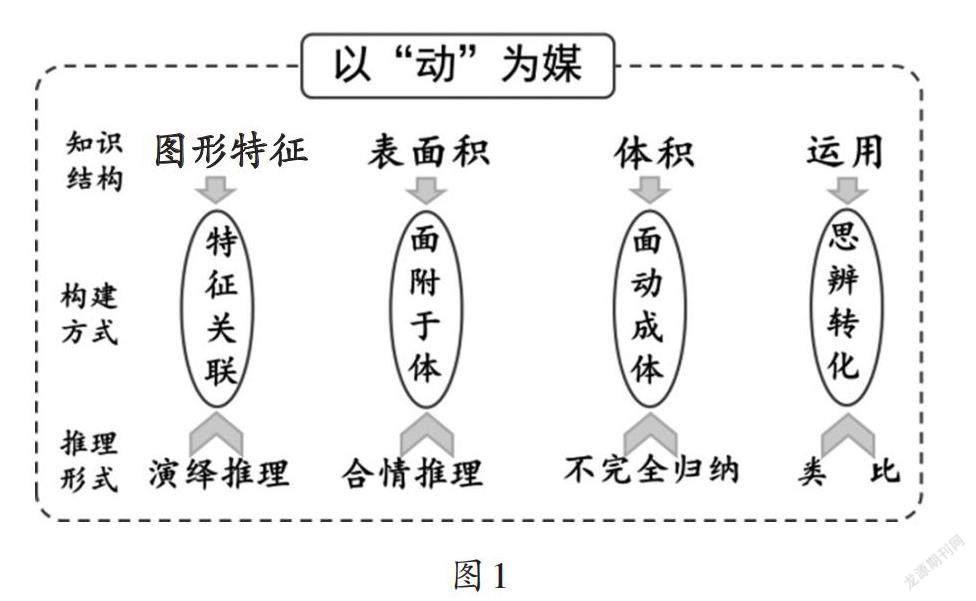

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,要让学生经历数学“再发现”的过程,发展数学思维,培养核心素养。分析本单元的教学内容,长、正方体的图形特征有内在联系,可以从“图形的运动”视角让学生经历长、正方体的产生过程,探究各种图形之间的变化规律,在变与不变中实现二维图形与三维图形的转化,并借助几何推理进行表面积和体积计算的意义建构。针对本单元教学内容,可从知识结构、构建方式在培养空间观念和推理意识方面的作用入手,确立教学目标(如图1)。

【教学过程】

一、以“动”为媒,建构图形特征

以“动”为媒,让学生经历长方体、正方体的产生过程,在观察、想象中建立立体图形各元素之间的关联,发展空间观念和推理能力。

在“长方体的认识”这个环节中,教师通过电脑演示让学生回忆“点动成线、线动成面”的二维图形形成过程,引发学生主动类比:面动会成体吗?所成之体有何特征?

教学片段1:长方体特征的探究

师:结合刚才的平移,你能说说长方体的顶点数与原长方形的顶点数有怎样的联系吗?面与棱呢?

(让学生先独立思考,再小组交流)

生:原来长方形有4个顶点,平移后终止处形成一个长方形,它也有4个顶点,4+4=8个(如图2)。

生:平移的起始与终止处各有一个相同的长方形面,平移过程中长方形的4条边又各自平移出了一个面,这样就有2+4=6个面。

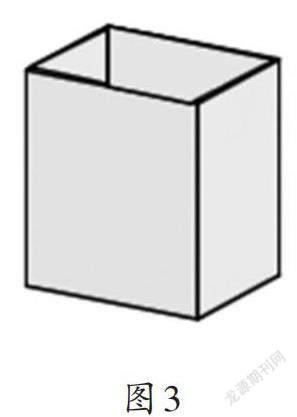

生:因为长方形的对边相等,又都平移了相等的距离,所以长方体的对面是相等的(如图3)。

生:长方体中有起始位置长方形的4条边,也有终止位置长方形的4条边,加上平移产生的4条边,一共12条边,叫长方体的棱。

师总结与补充:长方形4个顶点同时平移了相同的距离,方向也一致,对应顶点之间的位置关系也不变(其实就是长与宽都没变),所以4个顶点平移的距离相等,而且表示这段距离的几条线段还互相平行(如图4)。

师:像这样的互相平行的线段组还有吗?

生:有,长方形的对边平移之后也是平行的,且与起始位置那组对边也平行,因此是四条平行且相等的棱。

学生用平移的方式“运动”,变长方形为长方体,直观理解平移前后的长方形之间的关联,从而演绎推理长方体的基本特征。

二、以“动”为媒,推导表面积与体积

基于面动成体的空间知觉,学生能对长方体的构造有深度认识,主动推导长方体的表面积和体积的计算。

教学片段2:借平移理解长方体的侧面积

师:长方形通过平移形成长方体。除了平移的起始与终止两个面,还平移出了前后左右4个面,它们分别是由谁平移得到的面呢?

(小组讨论后交流)

生:由长方形的长和宽平移了高这段距离后得到4个面,并形成了前后左右的一个包围圈。

师:这个包围圈,我们叫长方体的侧面。这个侧面打开来会是什么形状?

生:打开拉直了就是一个长方形,长是原长方形的周长,宽是垂直平移距离,就是高。

长方体体积推导也做了运动处理,先是通过大小不同的长方形等距平移后得到不同的长方体,再用等大的长方形平移不同的距离形成不同的长方体。教师引导学生进行合情推理,得出长方体体积等于长方形面积乘垂直平移距离,并组织验证。

教学片段3:长方体体积推导过程

1.操作验证。

生:我们摆体积单位验证:一行摆3个小正方体,摆2行,摆1层,就可以看作是2×3的长方形向上平移1厘米,就得到了2×3×1=6立方厘米;一层摆6个小正方体,摆2层,也就是在原来一层的基础上再向上平移1厘米,这时高是2厘米,体积是6×2=12立方厘米;高是3的时候,可以看作是大正方形向上平移3厘米了,也就是摆3层,体积是18立方厘米。以此类推,可以看出6相当于平移前原长方形的面积,平移距离就是高,那么体积就是平移图形的面积乘平移距离(如图5)。

2.动态验证。

(教师动态演示“用面积单位铺出了一个3×2的长方形”,平移面的面积是6平方厘米)

师(动态演示拉高1厘米):现在是一个长方体了(长方体以体积单位组搭的形式出现),平移的距离是几?体积是多少?

生:平移的距离是1厘米,体积是6立方厘米。

(接着教师用同样的方法拉高2厘米、3厘米、5厘米,再下降至0.5厘米,并记录了相关数据。如表1)

师:观察这组数据,你发现了什么?

生:长方体的体积等于平移面的面积乘平移距离。

师:如果高变成0,它的体积是多少立方厘米?

引導学生体会,这时它没有体积,它就是一个长方形的面。

3.代换验证。

生:因为“长方体的体积=长×宽×高”,长×宽就是平移面长方形的面积,高是垂直平移距离,“6×4=24立方厘米”是长方体体积,即“平移面的面积乘平移距离等于长方体的体积”。

三、以“动”为媒,拓展新的思考

复习整理时,进一步引导学生运用图形的分解、组合、平移、旋转等运动思路来发现和解决新问题。

学生发现直柱体可以用“V=Sh”求体积,并提出新问题:“如果不是垂直平移,而是‘斜着’平移,产生的立体图形的体积是怎样计算的呢?”

教学片段4:推理斜柱体体积

师:这是一个有价值的问题,如果是“斜着”平移成一个柱体——你能判断它们之间的体积关系吗?

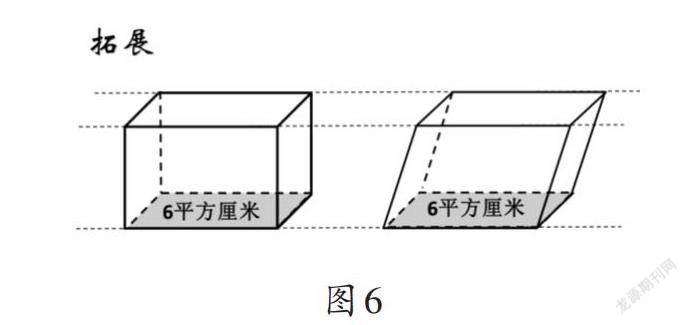

(学生讨论后不能达成共识。于是教师拿出一大摞本子,先是垂直摆放,如图6中左图。它的体积是6×3。接着把这摞本子推斜了,学生感悟到作业本的体积没变,如图6中右图)

师:如何求斜柱体的体积?

在学生小组探讨无果的情况下,教师画了一个钝角三角形,问:它的面积是如何求的?现在你能联想到斜柱体的体积可以怎么求吗?(学生大胆类比推理出:平移面乘垂直的外高)

生:我还有另一种思考方法,可以把这个立体图形翻转一下,以平行四边形作底面,这样就变成平行四边形垂直平移了。平行四边形的面积正好是它的底乘高,这里的高就是原斜柱体中垂直于底面那个看不见的高。

学生对垂直平移这一限制性运动进行批判性思考,引发了新的猜想和推理,类比出斜柱体的体积计算思路。这一种创造性的发现,让学生在实现知识进阶的同时实现了思维进阶。

【教学效果】

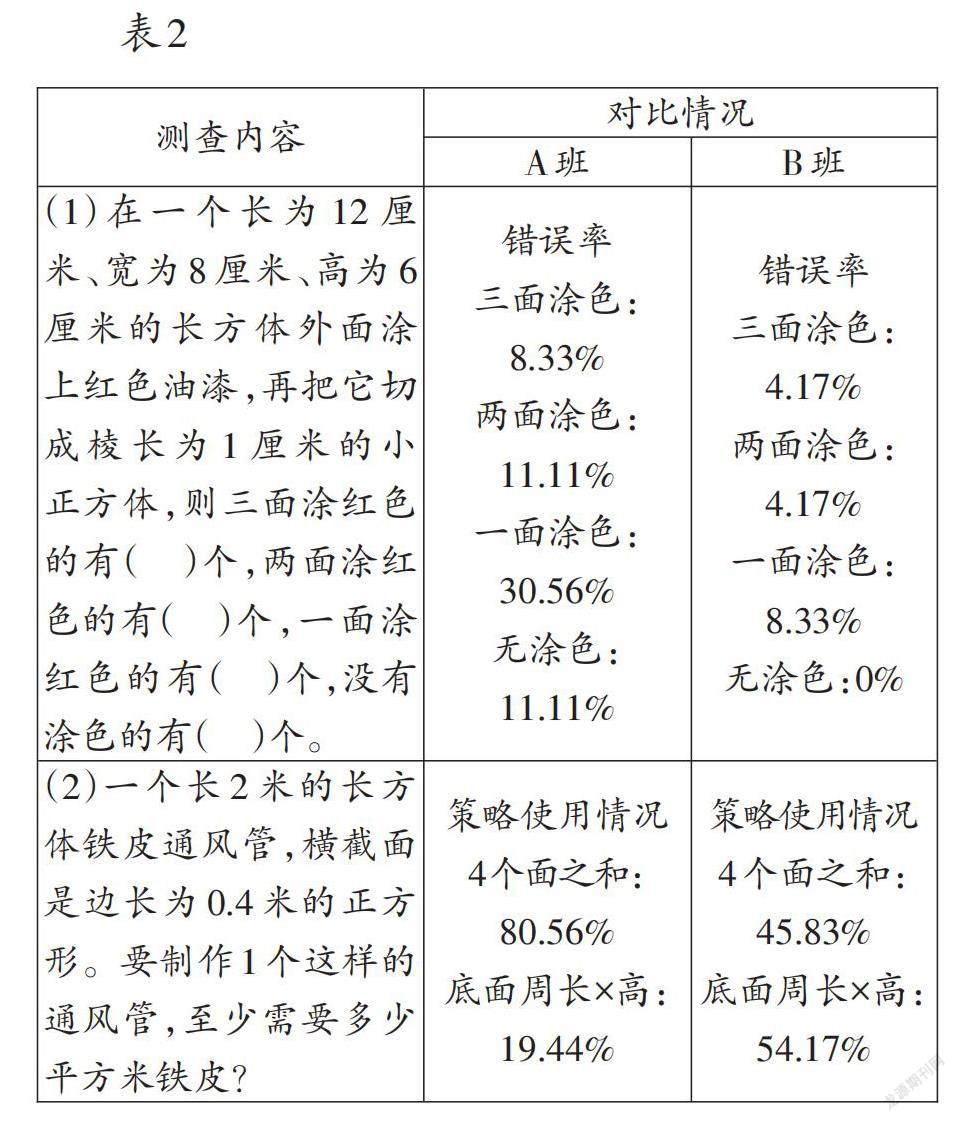

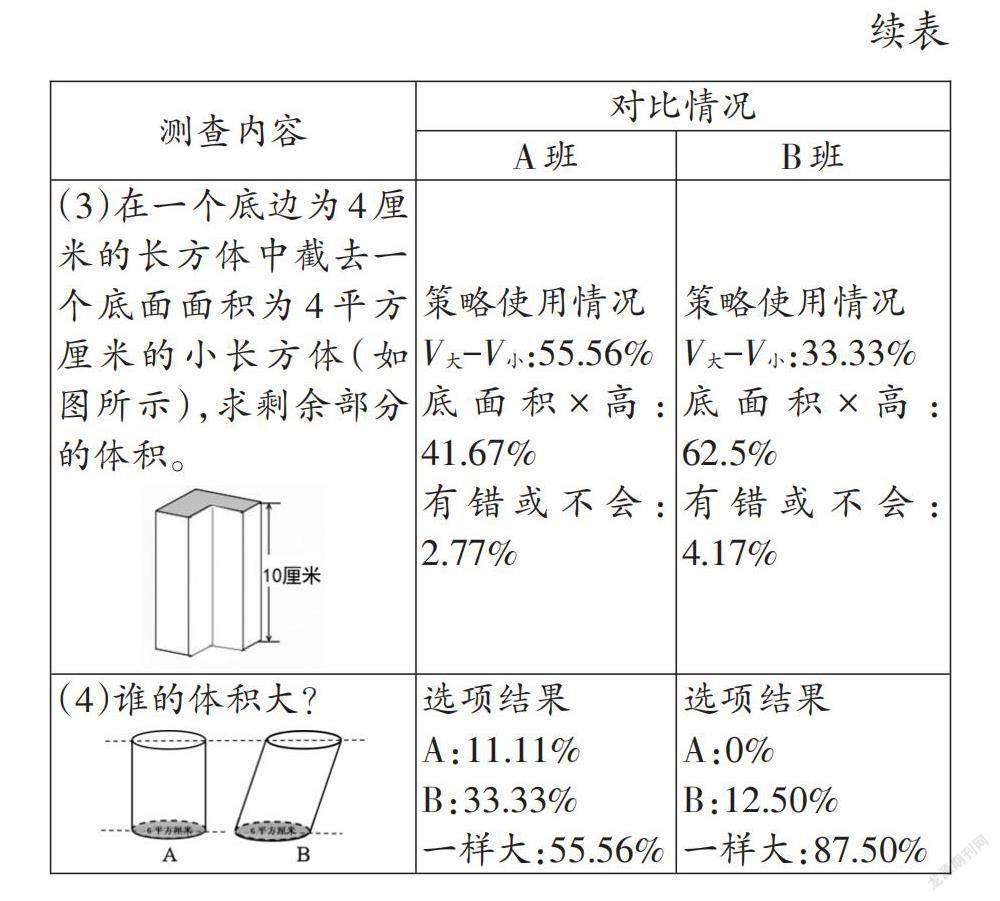

教学实践后,笔者作了对比测验,参测对象为A班、B班,两个班是相邻两届五年级的学生。A班是前一届按教材呈现方式进行教学的对照班,B班是按本设计进行教学的实验班,两个班级都由笔者执教,测验时间在两学年的同期(在单元学习结束后、期末复习之前)进行,具体情况如表2。

从表1的对比中可以发现,以“动”为媒的教学尝试,便于学生从图形元素之间的关联中实现结构化架构,通过图形运动想象让学生实现二维与三维的空间转化,用动态思维来认识、比较、量化图形,实现思维的进阶,优化问题解决的能力。

参考文献:

[1]许家雄.数学的学习与理解[M].昆明:云南大学出版社,2018.

[2]崔耀华.运动几何学:自然科学哲学概论[M].北京:中国社会出版社,2008.

(浙江省杭州市余杭蔚澜学校)