“通儒”概念演变与中古士人身份的转型

2023-03-15李桃

[摘 要] 通儒在古代文献中是一个流动的概念,最早在汉代提出时带有通经和致用两方面内涵,可惜在尊经崇学的中古时代很少有大儒去践实和发挥其中的务实之举。安史之乱以后,在盛唐文儒文化熏陶下成长起来的中唐士人既有博通经史的学识,又有入世救民的儒家理想和美德,在特定的时代用自己的政务能力支撑起通儒识时务、达政体的特征。中唐通儒把思想层面的道统复兴和现实意义中的强国之愿统一起来,承担起礼制重建、经济重振、文化重整等方面的重任,在政治文化转型和士人身份转型上开启近世之变。

[关键词] 通儒 文儒 士人身份 政治文化转型

[作者简介] 李桃,中国社会科学院文学研究所助理研究员,文学博士(北京 100732)

[DOI编号] 10.13761/j.cnki.cn23-1073/c.2023.02.012

春秋战国百家争鸣时代,儒家文化因为仁政、人治等理想化的核心观念兼顾了统治者和平民的利益,成为被普遍选择的治国理念,中国自此进入儒家学说统领下的社会规范体系,作为儒学主体的儒者也受到来自社会上下各阶层的尊重与推崇。汉代儒学发展兴盛,儒生儒者大量涌现,因为个人德行能力的不同被分为很多种,有纯儒、通儒、鸿儒、大儒、宿儒,也有资质平庸者被讥为俗儒、浅儒。这其中身份信息最丰富的当属通儒。通儒这一称呼最早在汉代文献中开始出现,常与博学、硕识连用,表示能述一家之言,对儒家经典熟练掌握的人,如“班固通儒,述一代之书,斯近其真。” (《后汉书·百官志》) 但这个称谓的内涵随着时代的发展逐渐不止于博洽多闻一端,有资格被称为通儒之人不仅对儒家经典有通透的注释和阐发,还要擅于把学说贯彻到时政与教化中去。从中古到近世,通儒的称号在古代社会被授予不同的儒者,这些儒者的身份特征也不断被时代赋予新的内容。

一、“通儒”概念的产生和流变

“通”“儒”连用在汉代文献中多次出现。比较有代表性的见于应劭在《风俗通义》中对儒者的分类:“儒者,区也,言其区别古今,居则习圣哲之辞,动则行典籍之道,稽先王之制,立当时之事,纲纪国体,原本要化,此通儒也。若能纳而不能出,能言而不能行,讲诵而已,无能往来,此俗儒也。”[1]619与只会讲诵的俗儒相对,通儒士人能言能行,被要求熟悉圣哲典籍之道,并能通经致用,将之用于当时之事,有助国体纲纪。儒家先圣对经世致用的能力非常重視,除了从经典中获取最直接的解决方法、操作技巧,也要取得普遍规律性的指导原则,如孔子所言:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对,虽多,亦奚以为?”[2]135一个人即使能够背诵《诗》经,派他做官却不能独立处理政务,派他出使也不会办理外交事务,书读得再多又有什么用?只有能够解决实际事务和社会危机才可称通达儒者。

通儒的概念从汉代出现以来,历代被称为通儒者层出不穷,仔细甄别,每一时代通儒的身份特征又不尽相同。汉代儒者之通,主要表现在他们在经术方面的博通,比如马融,今文经学、古文经学均为大家,著述研究范围包括《论语》《易经》《尚书》、三《礼》、《淮南子》《离骚》等经典及诸子百家之说,学识当世独步,通儒、鸿儒、巨儒之名兼具。又如被《后汉书》称为通儒的班固,“博贯载籍,九流百家之言,无不穷究”。 (《后汉书·班固传》) 汉代通儒也曾倡导通经致用,关心朝政和统治者的决策,比如班固就曾作《典引篇》论述汉德,以“觉悟童蒙,光扬大汉”为目的,但是他们的大多主张都停留在理论层面,缺乏改变实际现状的行动和能力。与汉代深厚经学文化孕育出的马融、郑玄、班固这样的博通大儒不同,三国两晋南北朝时代的通儒常指在某一领域学识精通的儒者。比如西晋时敦煌人索紞,以明阴阳天文、善术数占候闻名当世,史称通儒。南朝梁的礼仪大家司马褧,通治五礼,梁武帝年间国家吉凶礼皆由其拟定,有通儒之名。总之,中古时期的通儒都笼罩在学术的光环下,在国家事务、尤其是行政吏事上学以致用的机会并不多。

隋代和初盛唐时期出现新的儒者群体——文儒,意为治儒家经书而有著述之文者,他们特征鲜明、身份显赫,逐渐成为当时儒者的理想形象。尤其是太宗继位后,置弘文馆精选天下俊杰,一时间“宇内文儒重,朝端礼命优”[3]997。生逢大唐盛世的文儒成功把文章创作和儒家思想中的礼乐文化观念以及皇朝建设紧密结合起来,使作品既能保留文学的审美特征,又达到礼乐治世的目的,二张、裴耀卿、孙逖等人都是典范。这一时期的文儒多为朝廷大员,有能力在政治文化体系中确立儒学与文学的契合点,使政教与文学、治国与修身之间达到相对平衡,但这也使得文儒在经义与现实的联系上通常局限于高高在上的礼乐治国,无心顾及具体事务的实操。安史之乱后,有能力将儒学经义与解决现实危机结合起来的全面型通儒终于应时而生。在李翰给德宗朝名相杜佑所著《通典》的序文中,我们可以看到这一时期中唐士人对通儒的认识和特殊要求:

君子致用在乎经邦,经邦在乎立事,立事在乎师古,师古在乎随时。必参今古之宜,穷终始之妙,始可以度其终,古可以行于今。问而辨之,端如贯珠;举而行之,审如中鹄。夫然,故施于文学,可为通儒;施于政事,可建皇极。……若使学者得而观之,不出户,知天下;未从政,达人情;罕更事,知时变。[4]4378-4379

李翰赞扬杜佑的著述“施于文学,可为通儒;施于政事,可建皇极”,又批评旧式儒生“习之不精,知之不明;入而不得其门,行而不由其道”。并列举同类史书,评曰:“《御览》《艺文》《玉烛》之类……比于《通典》,非其伦也。”李翰称赞这部史书对文学政事都有建树之功,强调的是学习它不但可以掌握文艺经术,更可以经邦治国、定帝王统治天下之准则,比《御览》《艺文》《玉烛》等文艺性的类书要高出一筹。这些赞美所言非虚,李翰的序文准确地抓住了《通典》作者杜佑本身的吏能特征和著书初衷,《旧唐书·杜佑传》载:“佑性敦厚强力,尤精吏职……为政弘易,不尚皦察,掌计治民,物便而济,驭戎应变,即非所长。性嗜学,该涉古今,以富国安人之术为己任。”[5]七3982《通典》的编纂特征代表了乱后国祚恢复期中唐士人对“富国安人”之术的迫切追求。既能广经术,又能施政体,救民水火,我们基本上可以借用郭绍虞先生的话来对中唐的“通儒”下一个定义:“能识时务、达政体者称为通儒。”[6]从中唐开启的近世一直沿用了通儒的这一身份特征。也就是说,自中唐到明清,通儒代表的士人群体从之前的博览经书者进化成了可以用经术解决实际政务的儒者。

二、中古史书中的“通儒”及其时代特征

史家对“通儒”这一称谓的使用情况很有代表性,笔者统计了出现在二十四史中的“通儒”,发现从汉代到开启近世的中唐,再到明清,通儒身份的内涵发生过几次变化,在不同时代的史书中通儒指代的是具有不同能力的人。下文将会按时代列出史书中“通儒”所指的具体人物,择要分析其通儒身份的具体特征:

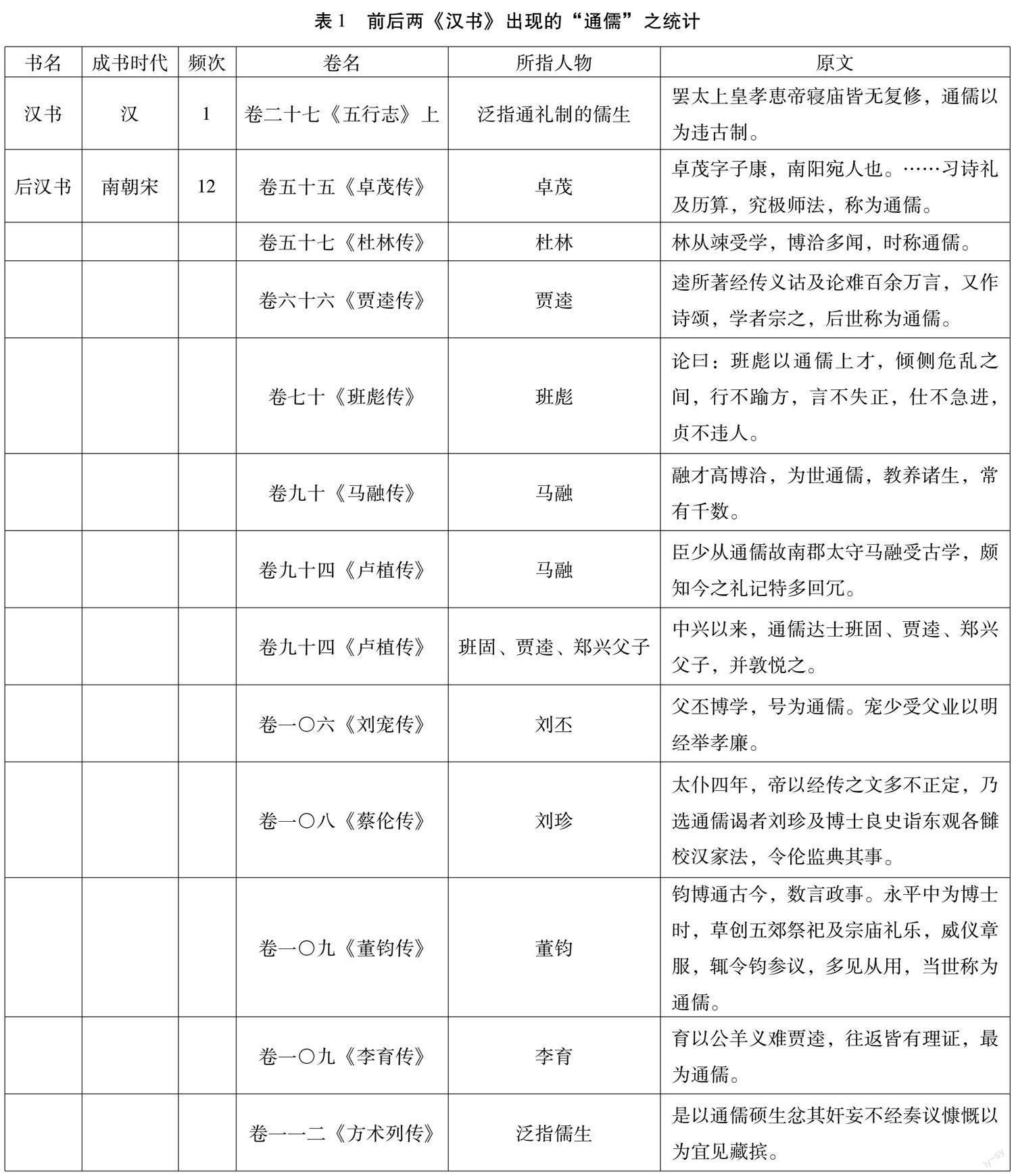

表1显示,前后两《汉书》中出现的“通儒”称谓有13次,指的都是博古通学的大经术家,如杜林、马融、班固、贾逵、郑兴郑固父子等,他们在历史上多以经学、史学大师身份留名,所传也都是埋头所著的史作、注疏、历法等经史作品,没有太多机会展示自己的政务能力。 关于东汉通儒的研究,详见赵国华《说通儒》,载《河南大学学报》1991年第1期。该文对东汉儒生进行了详细比较,说明了通儒概念的兴起、内涵以及在东汉的特征。 这是因为两汉皇家主推修经,风向所引,由此兴起的章句之学冲淡了儒家思想中的务实理念,通经和致用甚至被儒生和文吏之争所割裂,通儒的内涵略有稀释。

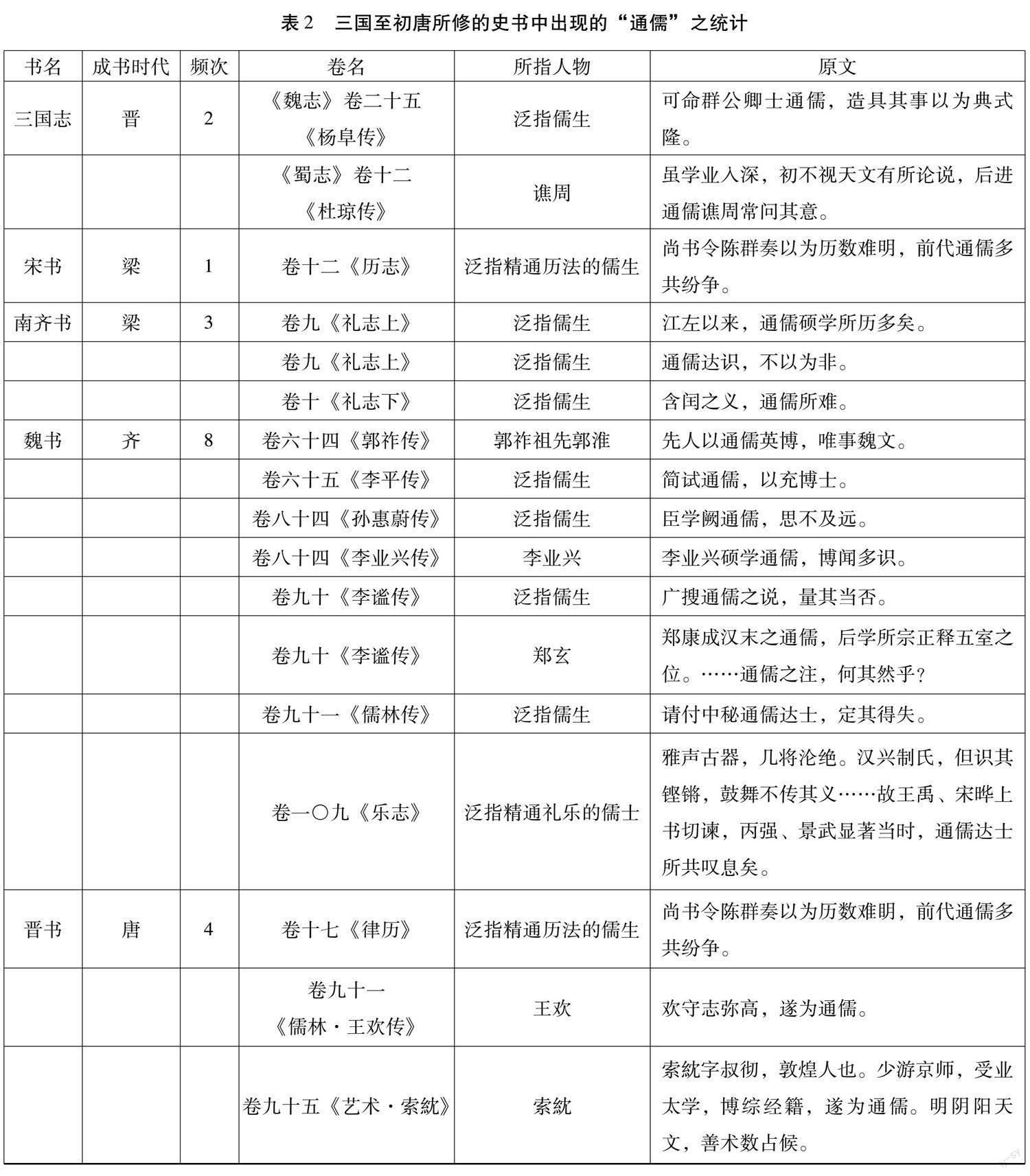

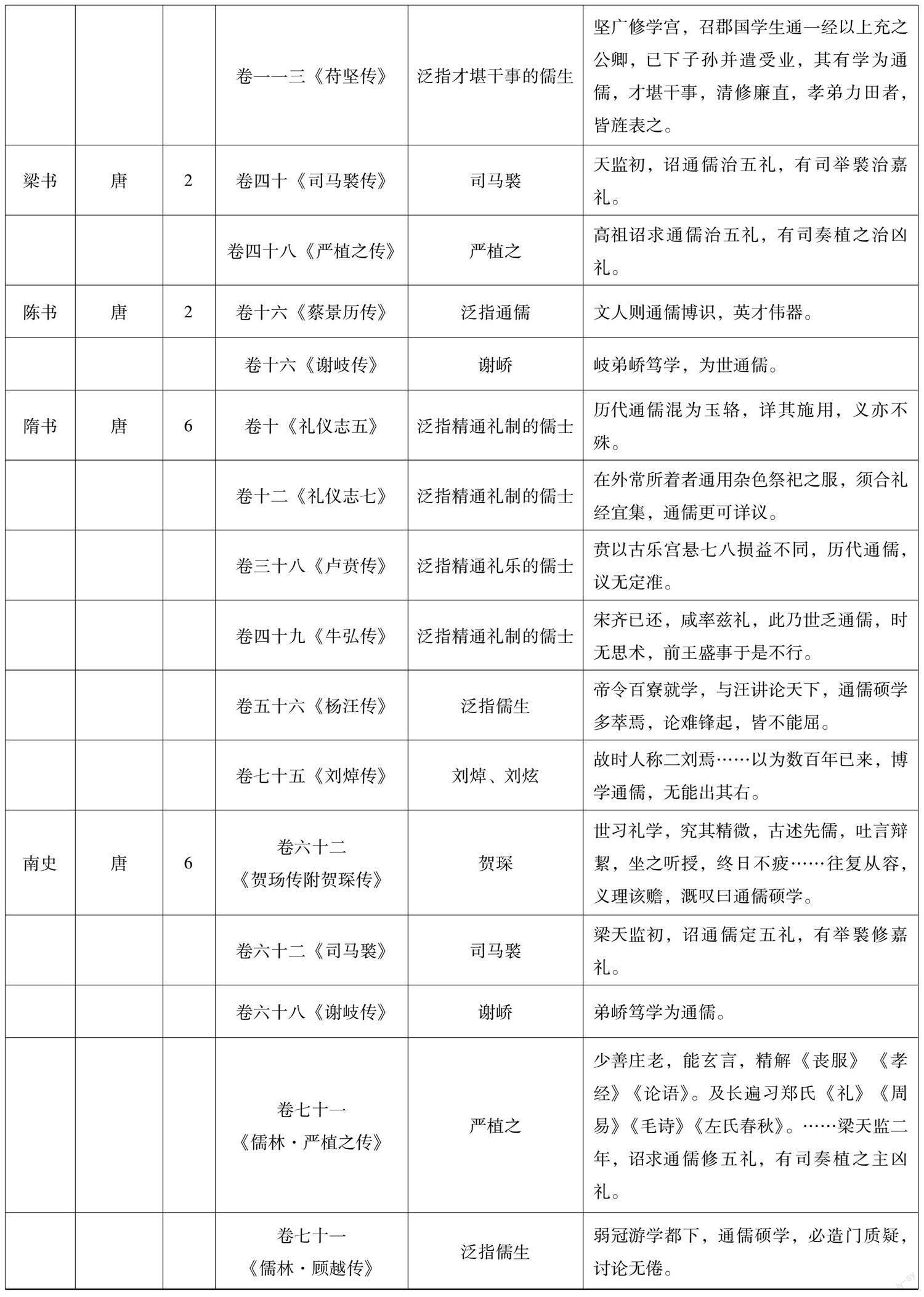

从三国到初唐所修八史中,通儒共计出现44次,有一半泛指儒生,另外一半指代那些有某种特长的经学家(见表2)。

表2中所列通儒,包括擅长天文数术之学的谯周和李兴业、注疏五经的郑玄、明晓阴阳占候的索紞、博学通经的刘焯和刘炫、世习礼学究其精微的贺琛、遍习《礼》《周易》《毛诗》《左氏春秋》的严植之等,这些人物中只有刘炫在史传记录中除了有博通经籍的学术能力之外兼有吏干,但是他的吏事能力和通儒身份在史官笔下是被分开书写的:

刘炫字光伯,河间景城人也。少以聪敏见称,与信都刘焯闭户读书,十年不出。炫眸子精明,视日不炫,强记默识,莫与为俦。左画圆、右画方、口诵、目数、耳听,五事同举,无所遗失。周武帝平齐,瀛州刺史宇文亢召为户曹从事,后刺史李绘署礼曹从事,以吏干知名。……刘炫学实通儒,才堪成务,九流七略,无不该览。[7]2763

“学实通儒,才堪成务”,二者并列,这就将成务从通儒能力中剥离了出去。此外,《晋书·苻坚传》记载坚广修学宫,旌表有学之士时,“学为通儒”“才堪干事”也是作为两项“考核指标”被记载的。也就是说,在魏晋南北朝隋代和唐代初期,通儒的盛名之下依然只有通晓经义一个层面而已,“成务”“干事”并没有被当成是通儒的特征。初唐王通所著《中说》,对“儒”的概念有超越同时代史官的认识,他崇尚儒学,重视文化秩序的建设,认同儒家思想中学以致用的初衷,“通之儒业,乃承两汉之风,通经致用,以关心于政道治术者为主”[8]10。但是王通想要致用的方向只有礼乐大道治国之术,吏能被认为是无学无能之为,这其实堵住了大部分通儒以经义服务现实事务的道路,不足以称为真正的“通”。在中古史书的书写中,通儒的代表人物实际上都并未满足其原始概念中通达政体的特征。

三、唐代到近世史书中的“通儒”及其时代特征

史官对历史人物的定位和评价从一定程度上代表了士人发展的群体特性。初唐儒生仍然延续着中古时代对通儒身份中通经特征的崇尚和追求,

到了中唐,也就是前文提到李翰为杜佑《通典》撰写序文的时代,“通儒”的意义陡然加宽,能称为通儒的士人身上除了具有儒学修养深邃的特征之外,还肩负济危救困、处理实务,可以施政于民,有补国体的能力。

表3中所列韦陟和贾耽就是中唐通儒身份转型的代表人物。陟,字殷卿,与弟斌皆为神童,中书令张九龄引为舍人,与孙逖、梁涉并司书命,时号“得才”。韦陟有台辅之望,却不幸遭逢李林甫、杨国忠两大奸相把持朝政,只能沉沦于牧守、采访使、或礼部与吏部低品官员之间。肃宗即位,韦陟被钦点为辅弼人才,不久因回护杜甫的直言进谏而忤逆上意,未能登列宰阁。乾元二年(759)史思明逼进洛阳,李光弼议守河阳,作为东京留守的韦陟以一己之能率东京官属入关避之,诏授吏部尚书,未几卒,年六十五。永泰元年诏曰:“韦陟敦敏直方,端严峻整,弘敷典礼,表正人伦,学冠通儒,文合大雅。” (《旧唐书·韦安石传附韦陟传》) 赐谥忠孝,得“通儒”之名。韦陟的通儒称号来自他在地方治理、礼法议定、人事选拔等方面上展示了自己全面的才能,而且直面叛军进犯也能临危不乱,进退有度,可谓文武双才,获此史赞并无虚名。与韦陟相比,历经唐朝玄、肃、代、德、顺五朝的名相贾耽更算是通儒的典范。耽(730—805),字敦詩,沧州南皮人。天宝十年(751年)耽以通晓两经登第。乾元元年(758年),因日常政务出色受太原尹王思礼赏识,升任度支判官。大历十四年(779年),在梁州刺史、山南西道节度观察度支营田等使任上平定梁崇义叛乱。建中四年(783年)与江南西道节度使、曹王李皋一同任应援招讨副使,俄为东都留守,迁义成节度使。淄青李纳每有异心,畏耽之德,不敢谋。贞元九年(793),以尚书右仆射同中书门下平章事封魏国公,相位任上,贾耽曾为德宗出谋划策,认为方镇帅缺应从中央任命,如果出自军中恐生背向之心,帝深然之。永贞元年(805)耽卒,年七十六,赠太傅,谥曰元靖。贾耽不但通晓经义,善理政务,任度支判官有经济之才,而且在地方官、节度使的职位上都善治一方,兼具军事才能,洞察时局,能谋善断。更值得一提的是,贾耽对战后纷乱的边境时事多有忧虑,常怀“率土山川,不忘寝寐”之心,他除了日常处理政务,多年来潜心研究帝国地势地貌,著有《海内华夷图》、《古今郡国县道四夷述》、《皇华四达记》(10卷)、《吐蕃黄河录》(4卷)等地理图集文册,为唐代军事和疆域规划作出极大贡献。(两《唐书》本传)有识之士对贾耽的评价也都是聚焦在他文能专经、武能安边,有兼济之能、通儒之才上,比之稍晚的另一位德宗名相常衮如此称赞贾耽:

燕赵环奇之士,儒雅之才,循良秉懿,冲用经远。著安边之上策,佐分阃之中权,行达理体,精详法度。论兵契要,先务于止戈;馈运惟艰,且闻于足食。累书嘉绩,备洽令猷,素推兼济之能,允叶至公之举。[4]卷四一二4228

宋代史官把贾耽和另两位通儒杜佑、令狐楚列入《新唐书》同传相提并论,评价他们“大衣高冠,雍容庙堂,道古今,处成务,可也”。有学者认为,唐朝的贤能观念经历了一个从重德行、到重文学再到重吏干的过程[9]333。而在汉代出现的“通儒”一词,它原本就应该具有的通晓经书、识务达政两方面内涵终于由中唐士人全部实现。

兼具吏事能力的通儒是优秀中唐士人的代表,他们不论身处庙堂中心还是远在地方执政,都在特殊的时代用学识承担着更多的社会责任。而以中唐时代韩愈、白居易等士人为精神偶像的宋代士大夫继承了通儒身上全部身份特征,除了具有儒家思想、诗赋文采之外,还精通吏干。所以《宋史》中提到“通儒”时,都默认是带有吏事能力的官员,并以此为朝廷的选材标准。

如表4《张齐贤传》中齐贤所言:“臣虑群臣多以纤微之利克下之术侵苦穷民以为功能,至于生民疾苦,见之如不见,闻之如不闻,敛怨速尤,无大于此。伏望慎择通儒,分路采访两浙江南荆湖西川岭南河东,凡前日赋敛苛重者改而正之,因而利之,使赋税课利通济可经久而行。”他认为朝廷在采访使职位上应该选择有巡访调查能力、可通济课税、使国家经济利达的人才担当,而这样兼备吏事和经济能力的士人非通儒不可。又如《儒林传》所载王应麟,九岁通六经,淳祐元年举进士入仕,少时曾言:“今之事举子业者,沽名誉,得则一切委弃,制度典故漫不省,非国家所望于通儒。”[10]12987-12988从《宋史》中列举的通儒楷模,已经可以看出古代模范士人形象从通经博学者到执政有方者这样一个巨大的转变。

通达的官僚素质到了明代更加受到朝廷重视,明史中载为通儒的桂彦良、王冕都是政事敏达的循吏良臣。

表5《桂彦良传》中,朱元璋称赞彦良“通达事体,有裨治道”,还说“世谓儒者,泥古不通,今若彦良可谓通儒矣”。此评价可以看成是这位开国君主为明帝国官员树立的风向标——只有通达事体、有益政道的通儒才是帝国需要的人才。事实上朱元璋也是这样推广他的选官理念的。为了让官员务实,他给国子监加了一条“监外历练政事”的规矩,要求国子监生在读期间须以“历事监生”的身份到各个部门实习,熟悉吏政,这些政事磨炼可以让他们在学习书本经义的同时就接触到将来入仕后要从事的具体业务,尽早为成为国家需要的通儒人才做准备。

由历代史书中记载的通儒代表人物可以看出,中古士人对儒者身份的认同局限在治经达礼、通晓经义上,无论是贯通百书还是专精一科,他们以身追求的都是通儒概念中精研学术的单向特征。直到安史之乱爆发,社会环境急剧变革,有能力将经典奥义转化为拯救危局行动力的中唐通儒走向历史舞台中心,他们在时代的驱动下达成了通儒概念中通经术、识政务两方面内涵,成为史书中被记录和赞扬的对象,为宋代、明代士大夫追奉模仿,并由此开启士人身份的近世转型。

四、“通儒”身份在中唐的成熟及其对后世的影响

通儒的群体形象在中唐时期成熟是历史发展的自然结果。中唐通儒由盛唐文儒发展而来,他们的身份底色都是儒者,以此为核心向外辐射的能力包括文学、史作、礼乐、经济、吏能,在不同时期各有发挥。活跃于中唐政坛的士人大多带有浓厚的儒家色彩并且重视诗赋文采,因为他们在盛唐文儒风范下出生成长,很多人在开元时代还曾受到过文儒大员的提拔,如果没有天宝战乱,他们会和先辈们一样怀揣着礼乐治国的理想,用经史礼法之学和斐然文采打造自己的前程。很多早期还未能从自主意识上进入通儒角色的中唐士人都带有明显的文儒特征——轻视吏事、高悬儒法礼乐治国之心。以主要活动在天宝时期的萧颖士为例,青年时“为金坛尉也,会官不成;为扬州参军也,丁家艰去官;为正字也,亲故请君著书,未终篇,御史中丞以君为慢官离局,奏谪罢职;为河南参军也,僚属多嫉君才名,上司以吏事责君,君拂衣渡江。遇天下多故,其高节深识,皎皎如此” [4]3198。此透露出颖士因授小吏而郁郁不快的心情。他的理想是“丈夫生遇升平时,自为文儒士,纵不能公卿坐取,助人主视听,致俗雍熙,遗名竹帛,尚应优游道术,以名教为己任,著一家之言,垂沮劝之益”[4]3275,或者“思文陛下,光五圣之嗣,启运应期之符,吊人伐罪之义,制礼作乐之本,郊天禅地之位”[4]3267。因此,在期冀以儒家经典礼义致君尧舜的理想破灭后,萧颖士转而学习孔圣人“以名教为己任,著一家之言”,著书教人。另一位天宝大儒元德秀,“以德行于时”,“以为王者作乐”乃“天人之极致”[4]3214。元德秀的从弟元结,自谓“少不学为吏,长又著书论自适”[4]3871,这些都是承袭初盛唐文儒高谈王霸、不屑吏事的表现。然而现实却是中唐士人初入仕途之时,国家政体遭逢重创,礼崩乐坏,民不聊生。残酷的现实让能力比较全面的一部分士人迅速成长,并激发出救世之志,把前半生所学的经史奥义用于民生政事,讲求务实之风,成为朝廷治国理政的中坚力量,在礼制复兴、图强除弊、经济改革、恢复生产等方面作出自己的贡献,彻底完成从文儒到通儒的转变。

关于盛唐文儒研究,前人成果丰硕。 详见葛晓音:《盛唐“文儒”的形成和复古思潮的滥觞》,载《文学遗产》1998年第6期;李德辉:《唐代文馆制度及其与政治和文学之关系》,上海古籍出版社2006年版;李伟:《初唐史官对“文儒”的认识》,载《山东大学学报》2009年第3期;夏晴:《以“文儒”视角审视贞观重臣》,载《求索》2010年第5期;刘顺:《回向自我——中唐文儒的危机应对与儒学转型》,载《南昌大学学报》,2013年第4期。 “(文儒)特長是既精于经史之学,又文才出众;既能出侍乘舆,入陪宴私,即兴赋诗,又能入掌纶诰,发挥宸翰,其中杰出者甚至能在政务决策过程中发挥作用。他们既达到了相当高的仕宦成功度,又拥有优等文化,具有政治的与文化的双重身份,政坛骨干与文坛精英双重属性。”[11]350文儒在中唐以前有很多代表人物。如贞观重臣魏征、盛唐名相张说、张九龄、裴耀卿、孙逖等人,这些大人物都位高权重,理想是礼乐治国、弥纶王事,他们的身份特征可用三个词来概括:重礼乐、美文章、居高位。 文儒突破了以往文人在国家政治生活中的或娱上或边缘的地位,凭借身居政治高位的有利条件,推动儒学与文学的结合,从这个意义上讲,很多初盛唐时代同样兼具儒家学识和文学成就的士人,比如葛晓音先生大作中提到的依靠诗文交游网络联结在文儒圈中的杜甫、元结等人,并不能作为盛唐文儒最典型的代表,无论他们在后代的文学史中地位多么重要,他们都不是在当时影响文风世向的关键人物。 比较文儒和通儒的概念我们可以看出,盛唐文儒身份的核心价值在于文词雅丽、通晓儒学,尤其是通过书写雅正文章达到礼乐治国的目的,而中唐通儒身份的核心价值是修复战乱中缺损的礼制典法,增强国家集权凝聚力,恢复经济生产,把儒家经术用来解决社会实际问题,以实才吏干推动国家政治和文化重建。这其中,经济之才和吏能是中唐通儒在盛唐文儒基础上最大的进化。通儒不但追随文儒的精神气息,从恢复礼制、文章复古、史法龟鉴等方面做着中兴的努力,更重要的是他们都奋战在王朝政体的“基层”,更懂得夯实民生的重要性,刘晏、独孤及、戴叔伦、权德舆、陆贽、韩愈等都是其中的代表。大唐财相刘晏,天宝末拜度支郎中,领江淮租庸事,上元元年(760)至广德二年(764)任度支使、判度支、盐铁转运诸使,大历十四年(779)至建中年间任盐铁转运使并判度支,三度“掌出纳、监岁运,知左右藏”。 (《新唐书·食货志》) 在李唐王朝急转直下的二十年间,刘晏力挽狂澜,稳定经济崩坏的局势,一手确立了天下财赋分理、院场相望的财政机构基础,奠定了唐后期百余年东西财赋分掌制的基本态势[12]49。刘晏着力提拔重用的戴叔伦,是萧颖士的弟子,“以文学政事,见称萧门”[4]5115。叔伦“早以词艺振嘉闻,中以财术商功利,终以理行敷教化”[4] 5115。像戴叔伦这种以文才出道,可以胜任转运使判官、转运使留后官等财赋系统职位,又在容州等地方官治理岗位上获得嘉奖的人,最可称得上中唐通儒的代表。叔伦的萧门同道独孤及,被很多研究者划为盛唐后期的“文儒”代表,但事实上,独孤及除了文学和儒学、玄学功底深厚,在乱后新的政治环境中也能很快适应,发挥通经致用的实干才能。他历任濠、舒、常三州刺史,熟练处理地方政务,精于吏治,还积极进行地方税务改革,开创“两税法”先声,这样的吏干型官吏是治理地方的基石,也是国家复兴、社会进步的中坚力量。通儒型士人发扬儒家礼教的内在精神,主动把经义面向现实政治,兼有吏才,这种被不幸的时代赋予的“超能力”延续到了以他们为楷模的北宋士人身上。表4中提到的北宋名臣张齐贤,先后担任通判、枢密副使、兵部尚书、吏部尚书等职,为相二十一年,还曾亲率边军作战,有极高军事素养。他眼中的通儒是具有巡访调查能力、可通济课税、使国家经济久安的人才,曾上书朝廷希望为国家拣选通达吏事、经国济世之士。神宗朝变法革新的王安石,“以文章节行高一世,而尤以道德经济为己任” (《宋史·王安石传论》) ,两度为相,变风俗、立法度,以发展生产、富国强兵为中心发动“熙宁变革”,改革内容涉及社会、经济、政治、军事、文化各个方面,思想前卫,思虑深广。南宋薛叔似,不但穷道德性命之旨,有天文、地理、钟律、象数之才,还能够在转运使任上明察税弊,进言蠲免两浙身丁钱,《宋史》评他为通儒。从某种程度上说,苏轼词中所言“问汝平生功业,黄州惠州儋州” (《自题金山画像》) 也代表了北宋士人对通儒身上地方循吏品质的认同。有了人才的转变,才有士大夫偶像的转变,宋代出现的大量“复合型人才”契合了自中唐以来士人渴望在继承文化传统的基础上为国家生民谋发展的精神追求,也符合通儒士大夫渴望重振世风、伦理纲常体系的社会责任意识。有研究者认为“宋代文学具有强烈的政治性格”[13]16,说的就是宋人从中唐通儒身上继承下来的士大夫主体意识与现实关怀。

結语

通儒在古代文献中是一个流动的概念。这个称谓最初被汉代学者提出时是带有通经致用内涵的,可惜在尊经崇学的时代里很少有大儒去践实和发挥务实的那一面,直到安史之乱以后,在盛唐文儒文化熏陶下成长起来的中唐士人既有博通经史的学识,又有入世救民的儒家理想和美德,在特定的时代终于用自己的政务能力支撑起通儒所有的特征。中唐通儒第一次发挥主观能动性,把思想层面的道统复兴和现实意义中的强国之愿统一起来,承担起礼制重建、经济重振、文化重整等方面的重任,在政治文化转型和士人身份转型上开启近世之变。

[参 考 文 献]

[1] 王利器.风俗通义校注[M].北京:中华书局,1981.

[2]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2002.

[3]彭定求,等编.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

[4]董诰,等编.全唐文[M].北京:中华书局,1983.

[5]刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[6]郭绍虞.从汉代的儒法之争谈到王充的法家思想[J].学习与批判,1973(2).

[7]李延寿,等.北史[M].北京:中华书局,1974.

[8]钱穆.读王通《中说》[M]//中国学术思想史论丛.合肥:安徽教育出版社,2004.

[9]毛汉光.中国中古贤能观念之研究[C]//中国史学论文选集(第三辑).台北:幼狮文化事业公司,1979.

[10]脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1985.

[11]李德辉.唐代文馆制度及其与政治和文学之关系[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[12]李锦绣.唐代财政史稿:第4册[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[13]王水照.王水照自选集[M].上海:上海教育出版社,2000.

[责任编辑 王洪军]

The Adaptation of the Concept of “the Versatile Confucian” and the Modern Transformation of the Identity of Middle Ancient Scholars

LI Tao

Abstract: The concept of “the versatile Confucian” is a flexible one in traditional literature. It was first proposed in the Han Dynasty with two connotations of mastering the Confucian Classics and cultivating the statecraft. Unfortunately, in the Middle ancient times when Confucianism prevailed, there were few great Confucians to practice and promote its pragmatic approach. After the An-Shi Rebellion, the literati in the middle Tang Dynasty who grew up under the influence of the literary and Confucian culture had both the knowledge of the classics and history, as well as the Confucian ideals and virtues of entering the world to save people. And they understood the current affairs and the political system, which was the characteristics of the versatile Confucians who were efficient at using their own administrative ability on specific historical conditions. The versatile Confucians in the Middle Tang Dynasty unified the revival of orthodox Dao in the ideological level and the aspiration to build a powerful country in the practical sense. They took on the important tasks such as the ritual system reconstruction, economic revitalization, cultural reforming, and initiated the early modern transformations in politics and culture, as well as the identity of the scholars.

Key words: Versatile Confucian Confucian Literati the identity of the scholars Political and Cultural Transformations