家族企业“去家族化”、信息透明度与价值创造*

2023-03-09袁奋强王志华

袁奋强,王志华,张 涛

(1.江苏理工学院,江苏 常州 213001;2.甘肃政法大学商学院,甘肃 兰州 730070)

一、引言

在世界各个国家(地区)的经济运行中,家族企业都具有举足轻重的地位。改革开放以来,随着民营企业发展政策不断完善,家族企业得以快速发展壮大,在我国经济发展中的地位愈发重要(Chen 等,2013)。家族企业是民营企业的普遍存在形式和重要组成部分。在2021 年中国内地富豪榜前100 位富豪中,以家族企业形式出现的有41 位。在快速发展的同时,家族企业也面临着家族成员与公司治理间关系的平衡、家族内讧对企业的不利影响等诸多问题。面对发展困境,一部分家族企业开始寻找新的发展路径,“去家族化”成为一种趋势(孙秀峰等,2021;王藤燕和金源,2020)。家族企业逐步开始向泛家族企业或公众公司转型(郑海航和曾少军,2003;孙秀峰等,2021),公司结构也由股权高度集中型向分散型转变,家族对企业的影响力也随之减弱(艾凤义和刘倩倩,2013)。

家族企业的“去家族化”现象,引起了学术界的广泛关注(Burkart 等,2003;于晓东等,2020;钟熙等,2022)。“去家族化”究竟如何影响家族企业的价值创造?正向影响主要体现为以下两个方面,第一,“去家族化”通过降低企业信息不对称程度,提升资本市场认可度,规范企业组织运行,缓解融资约束,进而实现企业价值创造(王藤燕和金源,2020;余恕莲和王藤燕,2016)。第二,家族企业可以通过“去家族化”引入专业技术和管理能力较强的非家族高管团队,推进企业价值提升(Vandekerkhof 等,2015;Hiebl 和Li,2018;Classen 等,2012)。然而,“去家族化”也会带来不利影响,如大股东是否具有“掏空”动机、公司治理水平是否有所提升等,都会直接影响家族企业在“去家族化”进程中的价值创造。

现有文献关于“去家族化”对企业价值创造的影响已有较为深入的研究,但以下三方面议题鲜有涉及:第一,关于“去家族化”与家族企业价值创造间的关系研究,学者们已经进行了较为深入的探讨,但鲜有文献以信息透明度为路径,分析“去家族化”对企业价值的影响效应。第二,家族企业“去家族化”选择是否具有“掏空”倾向,这种差异性的内在动机为何,又是否直接关系到信息透明度的中介效应发挥?第三,随着家族企业“去家族化”进程的推进,是否会存在由于内部人控制所带来的公司治理问题,进而通过信息透明度影响企业价值创造?

这些问题在现有文献中并未得出统一且明确的结论。为了更好地解答上述问题,本文试图通过构建有调节的中介效应模型,揭示家族企业“去家族化”对企业价值创造的影响,推动 “去家族化”研究理论深度的拓展。为研究“去家族化”对企业价值创造的具体影响机制,首先采用逐步法,以信息透明度为中介路径,构建“去家族化”与企业价值创造的中介效应模型。然后,针对家族企业的不同“掏空”倾向和公司治理水平,分组检验“去家族化”与企业价值创造的中介效应。最后,以家族企业“掏空”动机和公司治理水平为调节变量,采用有调节的中介效应模型,检验“去家族化”经由信息透明度对企业价值创造的影响。

二、理论回顾与研究假设

(一)理论回顾

家族企业“去家族化”对企业生存和发展具有持续而深远的影响(Chua 等,2003;徐细雄和刘星,2012),其动因主要有以下三个方面:第一,解决家族企业传承断档问题的需要。企业创始人出于身体健康等原因不得不放弃家族企业经营权,此时需要选择家族成员或者非家族成员继续负责企业经营(Burkar 等,2003),而后代子女继承企业意愿并不强烈,甚至选择远离家族企业的新领域(李新春等,2015)。第二,提升市场竞争力的需要。家族企业在高管人选确定上更倾向于家族成员(Di 等,2012;Chrisman 等,2014),但家族企业发展到一定时期会遭遇发展“瓶颈”(苏琦和李新春,2004),而家族成员充当高管团队又无法改变企业面临的市场竞争劣势。第三,改善公司治理水平的需要。由于家族成员相较于外部投资者具有明显信息优势,家族企业更倾向于通过信息非透明化等来获取超额收益(Anderson 等,2008)。与此同时,信息不透明也易导致家族企业控制人为了自身利益最大化而实施“掏空”行为,进而对中小股东利益形成侵害(Villalonga 和Amit,2006)。特别是,在企业管理团队家族化、家族控股股东“一股独大”现象较为突出的中国以及其他东亚国家(Claessens 等,2012),当家族成员在家族企业中担任关键职位时,“掏空”行为成为家族成员获取私利的一种手段,严重损害了中小股东利益(Villalonga,2006;Anderson 等,2008)。

为了破解发展困境、改善外部合法性地位、强化现代企业制度建设,引进和聘用具有专业技术和管理能力的非家族高管团队成为了家族企业的策略选择(马磊和徐向艺,2007;Vandekerkhof 等,2015;Hiebl 和Li,2018)。家族企业通过提升非家族高管占比(钟熙等,2022),实施家族企业管理团队标准化制度建设(吴超鹏等,2019),期望减轻家族企业业主与外部投资者之间的矛盾、降低企业的第二类代理成本(李欢等,2014)、抑制家族成员在职消费,从而促进个人目标与企业目标一致化(Demsetz 和Lehn,1985)。此外,相较于非家族企业,家族企业面临更为严峻的融资约束问题(李作奎和武咸云,2017)。“去家族化”可以通过降低企业信息不对称来缓解家族企业的融资约束(余恕莲和王藤燕,2016)。企业融资约束还会进一步延伸到企业研发投入方面,即家族控制企业会抑制企业创新意愿(余恕莲和王藤燕,2016;Chen 等,2013)。因此,家族企业“去家族化”可以通过缓解融资约束来推进企业创新研发投入,进而提升企业市场竞争力,削减生产成本,最终提升企业价值创造能力(Falk,2012;顾群和王文文,2019)。基于上述逻辑可知,家族企业的“去家族化”程度与企业价值间存在正相关关系(吴超鹏等,2019;李欢等,2014;Kang 和Kimm,2016)。

(二)研究假设

1.“去家族化”与家族企业信息透明度

家族企业发展到一定时期会面临一系列困境,遭遇发展瓶颈(苏琦和李新春,2004)。为了破解发展困境,“去家族化”成为家族企业保持可持续发展的一种可行选择。范博宏(2013)将家族企业“去家族化”的方式总结为三种:一是引入外部经理人,但家族依然保留企业的所有权;二是变更实际控制人,即转让企业;三是出售企业所有权,但经营权仍由家族成员掌握。余恕莲和王藤燕(2016)指出,由于国内制度环境有待完善,第三种“去家族化”方式在中国比较罕见。现实中家族企业“去家族化”主要表现为两种形式:一种是引入职业经理人;另一种是引入外部股东,降低家族股权集中度。

第一,引入职业经理人。家族成员相较于外部投资者具有明显信息优势,家族企业成员可以利用信息优势谋取个人私利,存在模糊性企业信息披露的动机(Bowen 等,2008)。职业经理人的引入,可以从两个层面提高家族企业治理水平,并为信息透明度提升提供基础条件。一是,职业经理人可以依托自身的专业知识和职业经历,形成更为有效的管理,作出更为合理的决策(Harms 等,2015);二是,职业经理人的未来就业机会和薪酬水平在很大程度上受个人声誉影响(叶康涛等,2010),为了提升个人声誉,职业经理人有动机遏制家族成员对企业利益的侵占,实现企业治理水平的改善(姜付秀等,2017)。因此,当家族企业引入职业经理人担任企业CEO 时,基于职业经理人的声誉诉求和专业化水平,其会更有动力披露较多的企业特质性信息(许静静,2015),从而有助于提升企业信息透明度(王藤燕和金源,2020)。

第二,引入外部股东,降低家族股权集中度。股权集中度的变化会对企业的各类代理问题产生不同影响。现代企业制度设计中存在两类始终难以有效解决的代理问题,即股东和管理层之间,大股东和小股东之间的代理冲突。当企业股权集中度上升时,第一类代理冲突——股东和管理层的利益冲突会有所缓解,企业管理层所带来内部人控制问题则随之上升;但第二类代理问题——大股东和小股东的利益冲突会加剧,企业大股东“掏空”问题更为严峻。为掩饰第二类代理问题带来的不利影响,股权集中度较高的家族企业会有动机选择模糊信息披露、延迟信息披露甚至虚假信息披露等信息“大洗澡”行为,导致股权集中度较高的企业对应较低的信息透明度(Fan 和Wong,2002;王咏梅,2004)。通过引入外部股东,可降低家族企业股权集中度,形成更为完备的外部监督机制,提升企业信息透明度。

基于上述两方面分析,本文提出第一个假设:

H1:家族企业“去家族化”有助于提高企业信息透明度。

2.信息透明度与企业价值创造

拓宽信息沟通渠道,提升信息透明度,能够引发更多外部投资者关注,有助于外部投资者获取更为全面的企业信息,更准确识别企业经营绩效(Healy 和Palepu,2001;Madhavan,1995;刘少波等,2021)。如果家族成员在企业中担任重要职务,较高的职务地位会为他们获取私利提供便捷通道,而信息透明度的提升使得信息不对称不再是家族成员谋取私利的有利条件。因此,信息透明度提升将有助于家族企业价值创造的实现(Villalonga,2006;林有志和张雅芬,2007;袁奋强等,2017)。基于上述分析,本文提出第二个假设:

H2:家族企业信息透明度提高有助于企业价值创造。

3.“去家族化”、企业信息透明度与家族企业价值创造

已有研究并未证实家族企业“去家族化”、企业信息透明度与企业价值创造之间的关系。本文认为,企业信息透明度在“去家族化”与企业价值创造之间存在中介效应。一方面,家族企业通过聘用职业经理或引入外部股东改善公司治理结构,有助于企业信息透明度改善,使得公司治理水平获得提升,有益于企业价值创造的实现。另一方面,虽然随着“去家族化”进程的推进,两类代理问题会出现此增彼减的变化。但是从总体来看,两类代理问题所带来的损失将小于收益,促使家族企业以更为开放的姿态向外界传递相关信息,信息透明度提升使得家族企业获得更为广泛的支持,从而实现企业价值创造的提升。基于上述分析,本文提出第三个假设:

H3:“去家族化”可通过提高家族企业的信息透明度,提升企业价值创造。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

为避免2008 年全球金融危机发生后各种应对政策对多元回归结果的影响,本文以2009-2020 年我国所有沪深A 股上市家族企业作为初始样本。为了保证数据有效性和准确性,按以下标准对初始数据进行筛选:①剔除金融类上市公司。金融类上市公司在资本结构、财务数据、业务活动等方面具有明显行业特性,未将其纳入研究样本中。②剔除ST 和*ST 类上市公司。非正常上市或需特别处理的ST 和*ST 类上市公司,由于连续亏损会使财务数据出现非正常变化。③剔除主要财务数据不全、存在缺失值或异常值的上市公司。本文实证研究数据全部来源自于国泰安数据库。同时,为了有效消除异常值对研究结论的影响,对主要连续变量做了1%和99%的缩尾处理。

(二)主要变量的定义和测度

1.家族企业及“去家族化”的定义

企业在“去家族化”过程中通常有两种选择。其一,部分或者全部转让企业的股权,同时丧失对家族企业的控制权和经营权;其二,引入职业经理人经营企业,继续保持家族控制权。目前学术界对家族企业的定义并不统一,参考以往文献(Anderson 和Reeb,2003;陈德球等,2013),结合本文研究对象,通过以下两项标准定义家族企业,并用于后续“去家族化”行为的度量。第一,企业实际控制人追溯到家族或个人,且该家族或个人为公司第一大股东。符合这类标准的家族企业,当家族成员放弃企业控制权时即认为进行了“去家族化”。第二,企业实际控制人追溯到家族或个人,该家族或个人为公司第一大股东,且企业创始人或家族成员担任董事长或总经理。符合这类标准的家族企业,只要引入外部经理人担任总经理或董事长,即认为进行了“去家族化”。

2.企业信息透明度的测度

参考现有文献,从五个方面对信息透明度进行测度。

(1)盈余质量(DD)。辛清泉等(2014)、Dechow 和Dichev(2002)通过构建盈余质量模型来测度企业信息透明度。具体模型如下:

其中:TA、CF、ΔRV、PE分别代表总流动应计利润/平均总资产、经营现金流/平均总资产、营业收入增长额/平均总资产、年末固定资产价值/平均总资产。其中:TA=(营业利润-经营现金流+折旧与摊销费用)/平均总资产,i代表企业,t代表年度,ε代表误差项。依据模型(1),按照“行业—年度”进行分组回归,并求出各企业各年度的回归残差(当年的操控性应计利润),然后依据各企业第t年与前4年的回归残差求出标准差,计算所得即为第t年盈余质量(DD)指标。为了便于指标间的对比,将盈余质量(DD)乘以负1,盈余质量(DD)指标越大,表明盈余质量越高,企业信息透明度也就越高。

(2)信息质量考评分值(TScore)。国外研究通常采用标准普尔、美国投资管理和研究协会、国际财务分析和研究中心等权威机构发布的评价结果来测度公司信息透明度(袁奋强等,2017)。国内部分学者则采用深沪两市上市公司信息披露考评结果测度企业信息透明度(张兵等,2009;朱雅琴和姚海鑫,2011;徐浩峰和侯宇,2012;曾庆生,2014)。具体方式为:根据深沪两市的企业信息披露考核结果,对A、B、C、D 分别赋值为4、3、2、1。数值越大表明企业信息透明度越高。

(3)分析师跟踪(AN)。证券分析师作为金融市场的中介桥梁,能够基于专业能力,搜集和整合各类信息资源。因此,证券分析师跟踪有助于提升企业信息透明度,并且跟踪人数与企业信息透明度成正相关关系(辛清泉等,2014;Lang 等,2012)。

(4)研报关注度(RA)。研报关注与证券分析师跟踪具有类似效用,关注度越高,企业信息透明度也就越高。

(5)年报审计聘请国际“四大”会计师事务所(OB)。一般认为,国际“四大”会计师事务所具有更强的公信力、更高的财务报告质量,如果企业当年年报审计聘请了国际四大会计师事务所,则表明企业具有较高的信息透明度,聘请国际“四大”会计师事务所为1,否则为0。

综合考虑盈余质量(DD)、信息质量考评分值(TScore)、分析师跟踪(AN)、研报关注度(RA)、年报审计聘请国际四大(OB)五个指标。具体方法:计算DD、TScore、AN、RA、OB五个变量样本百分等级均值,将其作为企业信息透明度指标,标示为TS,TS越大表明企业信息透明度越高。若某项指标存在缺失值,TS 等于剩余变量的样本百分等级均值。

3.控制变量

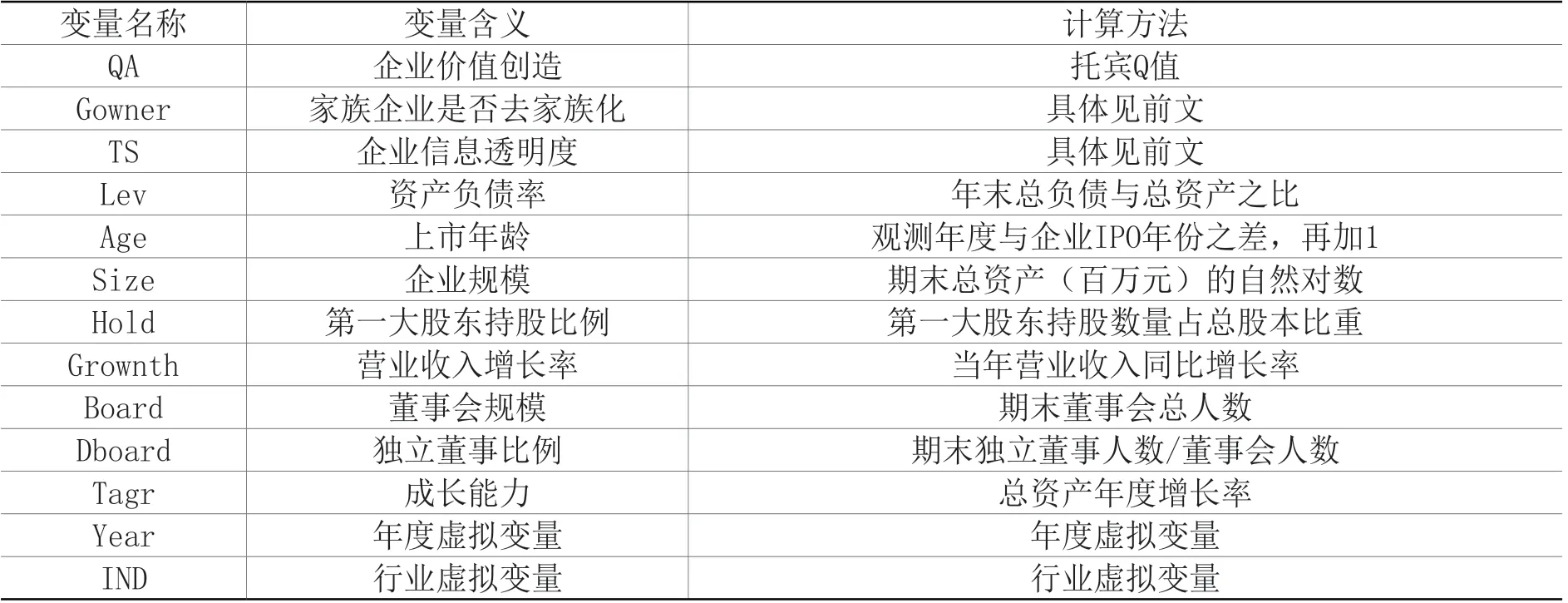

选取以下变量为控制变量:资产负债率(Lev)、上市年龄(Age)、企业规模(Size)、第一大股东持股比例(Hold)、营业收入增长率(Grownth)、董事会规模(Board)、独立董事比例(Dboard)、成长能力(Tagr)、年度(Year)和行业(IND)。各变量定义见表1。

表1 变量定义

(三)回归模型设定

为了检验信息透明度在“去家族化”与企业价值创造间的作用机制,参考Baron 和Kenny(1986)的中介效应模型,采用逐步回归法构建模型(2)-(4)。

在信息透明度中介效应下,如果模型(2)的α1显著为正,表明家族企业“去家族化”可以促进企业价值创造。如果模型(3)的β1显著为正,表明去家族化可以提高企业信息透明度,支持假设H1。如果模型(4)系数γ2显著为正,表明信息透明度提高提升了企业价值创造水平,假设H2 得以支持。同时,如果模型(3)的系数β1显著为正,且模型(4)的系数γ1显著为正,表明存在信息透明度中介效应,且随着“去家族化”进程推进,信息透明度能够进一步促进企业价值创造,研究假设H3 结论得到支持。此外,当β1γ2与γ1同号时,说明存在“去家族化”通过信息透明度实现企业价值创造的中介效应,且中介效应占总效应的比重为β1γ2/α1。

四、实证分析

(一)描述性统计和相关性分析

1.描述性统计分析

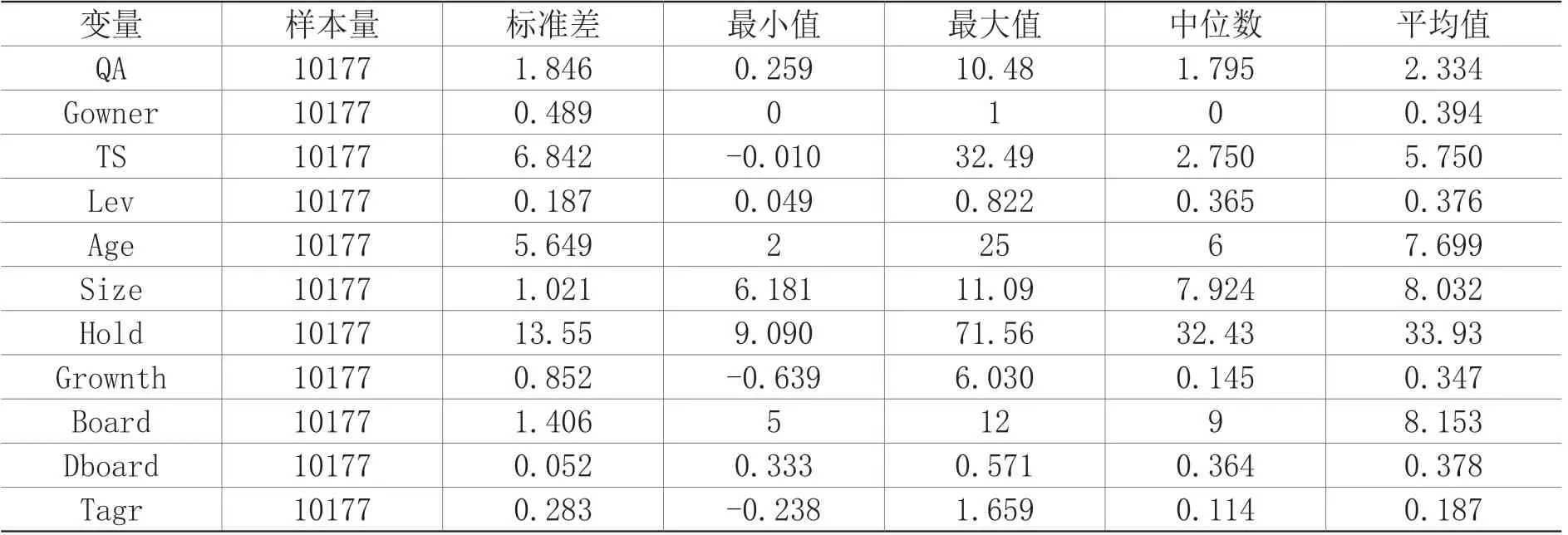

表2 对主要变量进行了描述性统计分析。从描述性统计结果看,信息透明度(TS)的最大值和最小值间差额较大,标准差相对较高,同时均值和中位数分布差异较大,说明企业信息透明度差异较大。企业上市年龄(Age)和股权集中度(Hold)的最大值和最小值间差额较大,标准差也相对较高,说明指标的离散性较高。其他变量的波动性并不显著。

表2 主要变量的描述性统计

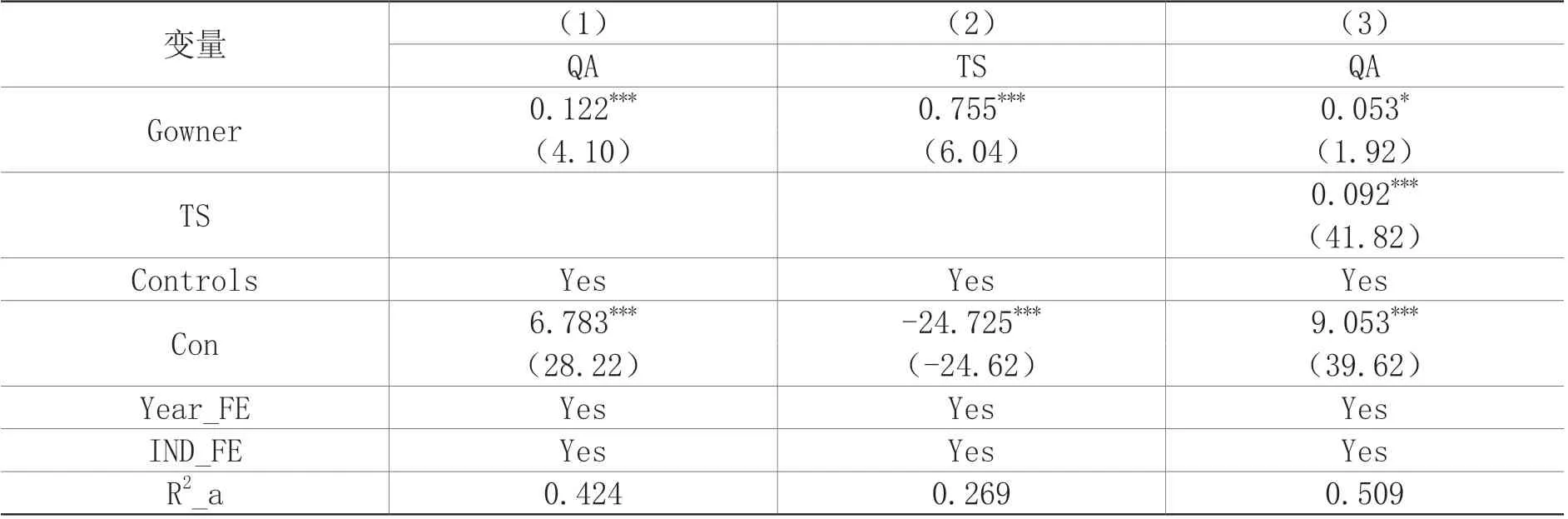

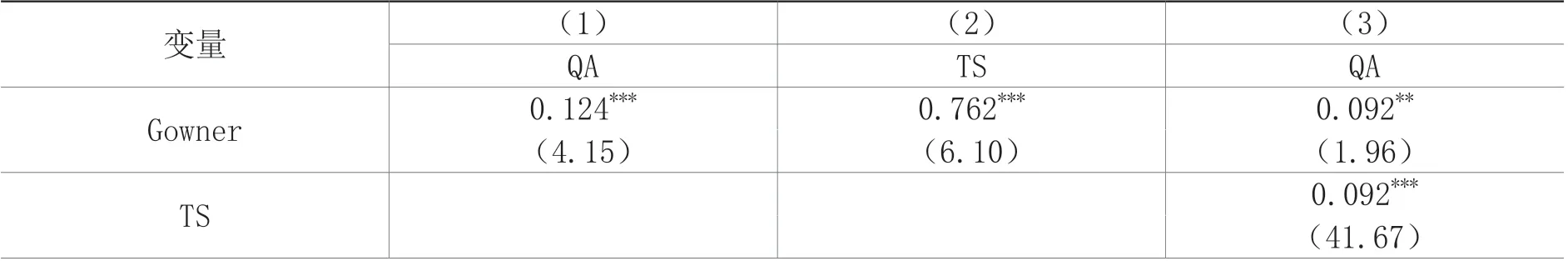

(二)基准回归结果

表3 第(1)列的回归结果显示,模型(2)中QA与Gowner显著为正,表明“去家族化”能够促进企业价值创造。表3 第(2)列显示,模型(3)中Gowner与TS显著为正,表明“去家族化”可以显著提升企业信息透明度,有效支持假设H1。从表3 第(3)列的回归结果看,模型(4)中QA与TS显著为正,表明企业信息透明度提升能够促进企业价值创造,假设H2得以检验。同时,模型(4)中QA与Gowner显著为正,表明存在信息透明度的中介效应,且随着“去家族化”进程的推进,信息透明度能够进一步促进企业价值创造,支持了研究假设H3。根据表3 的回归结果可知,β1γ2与γ1均为同号,说明“去家族化”通过企业信息透明度提高企业价值创造的部分中介效应是存在的。其中,β1γ2/α1代表的信息透明度中介效应占总效应的比重为56.93%。

表3 基准回归结果

(三)稳健性检验

对“去家族化”的测度,学界并未形成一致标准,为了解决指标测度带来的回归偏误、提高多元回归结果稳健性,稳健性检验部分的“去家族化”采用两种方式进行测度。一是家族企业总经理是否为职业经理人(标记为QF1),是则定义为“去家族化”,取值为1,否则定义为非“去家族化”企业,取值为0。二是家族企业董事长是否为非家族成员(标记为QF2),是则定义为“去家族化”,取值为1,否则定义为非“去家族化”企业,取值为0。

1.家族企业总经理是否为职业经理人

表4 第(1)-(3)列报告了“去家族化”与企业价值创造的中介效应的稳健性检验结果。模型(2)、模型(3)和模型(4)的检验结果与表3 的检验结论基本一致,即信息透明度在“去家族化”与企业价值创造中存在部分中介效应,中介效应占总效应的41.43%。

表4 稳健性检验结果

Con 6.620*** -25.3(27.29)(-24.Year_FE Yes Ye IND_FE Yes Ye 46*** 8.949*** 6.569*** -26.035*** 8.960***92)(38.81)(26.95)(-25.51)(38.61)s Yes Yes Yes Yes s Yes Yes Yes Yes R2_a 0.424 0.268 0.510 0.425 0.270 0.510

2.家族企业董事长是否为非家族成员

表5 第(4)-(6)列报告了“去家族化”与企业价值创造的中介效应的稳健性检验。模型(2)、模型(3)和模型(4)的检验结果与表3 的检验结论基本一致,即信息透明度在“去家族化”与企业价值创造中存在部分中介效应,中介效应占总效应的42.51%。

表5 内生性检验结果(一)

(四)内生性检验

在前文中介效应检验中,由于“去家族化”与企业价值创造之间可能因“遗漏变量”或“反向因果”等而存在内生性问题,即二者之间的相关性可能是因为遗漏了一些能同时影响“去家族化”与企业价值创造的变量,或者企业价值创造能力增强会带来企业“去家族化”现象的发生,进而造成模型回归的“伪相关”问题。采取如下方式解决内生性问题:

1.增加遗漏变量控制

鉴于公司所处地域特征差异,如经济发展、法治环境、市场化程度等,以及同行业其他公司的治理决策,会影响公司的治理结构等(Nenova,2003;Ye 等,2016;吴超鹏等,2019;Pouyan 等,2021)。因此在模型(2)、(3)和(4)中分别加入“省份×年份固定效应”和“行业×年份固定效应”等控制变量,来缓解遗漏变量所形成内生性问题。从表5 的回归结果来看,在同时控制年度、行业、省份与年份交乘项、行业与年份的交乘项后,“去家族化”经由信息透明度对企业价值创造产生的影响并未发生变化。

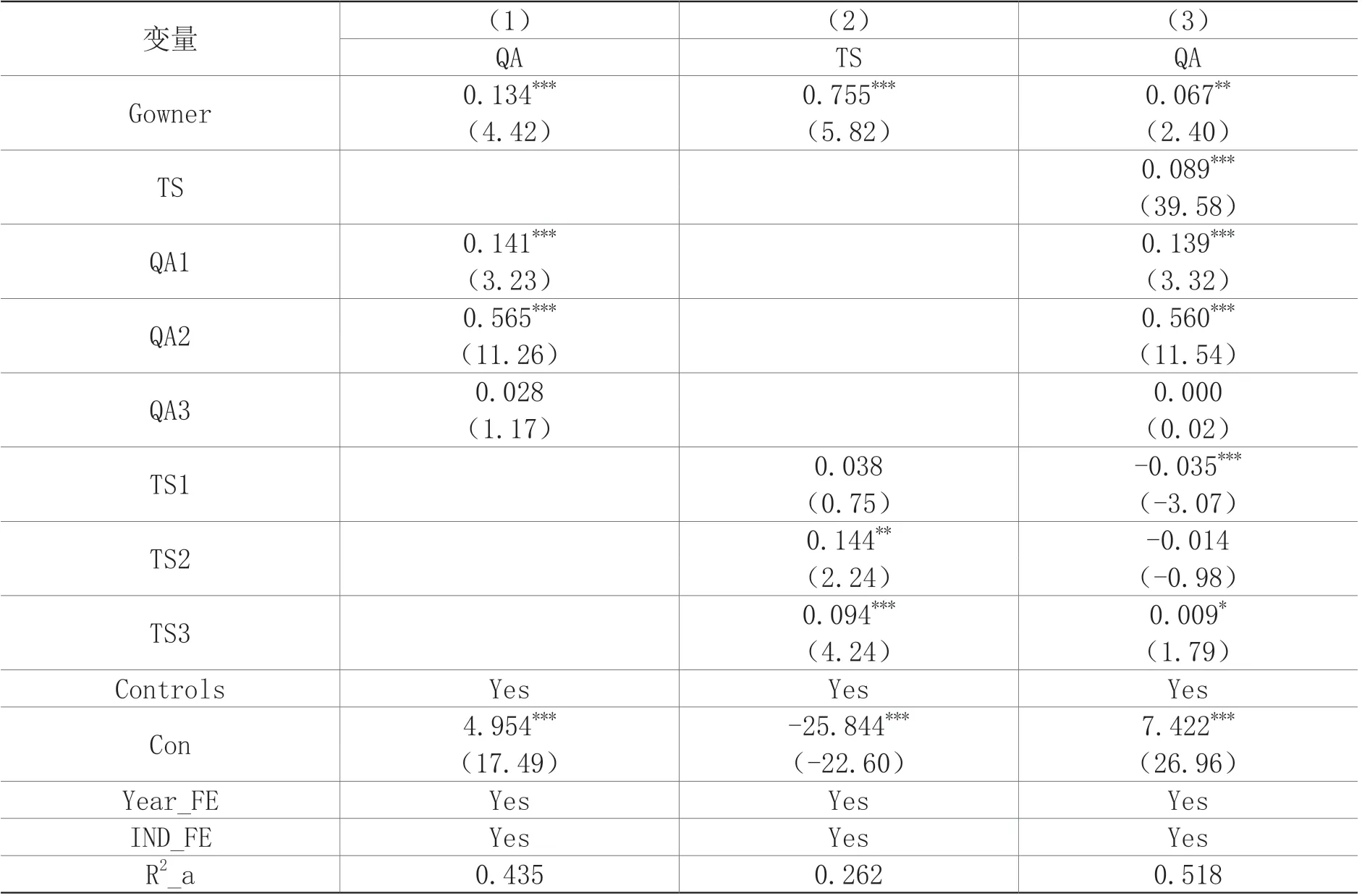

为了进一步控制随时间变化的省份特征、行业特征和公司其他特征等潜在遗漏变量的影响。在模型(2)、(3)和(4)分别加入如下几个变量:第t年公司i所在省份除公司i以外所有公司的因变量的均值,标示为QA1 和TS1;第t年公司i所处行业除公司i以外所有公司的因变量的均值,标示为QA2 和TS2;第t年除与公司i同省份或同行业公司以外的所有公司的因变量的均值,标示为QA3 和TS3。表6 报告了控制省份、上市年份、行业水平潜在遗漏变量的回归结果。从回归结果来看,依然支持了前文的假设检验。

表6 内生性检验结果(二)

2.工具变量法

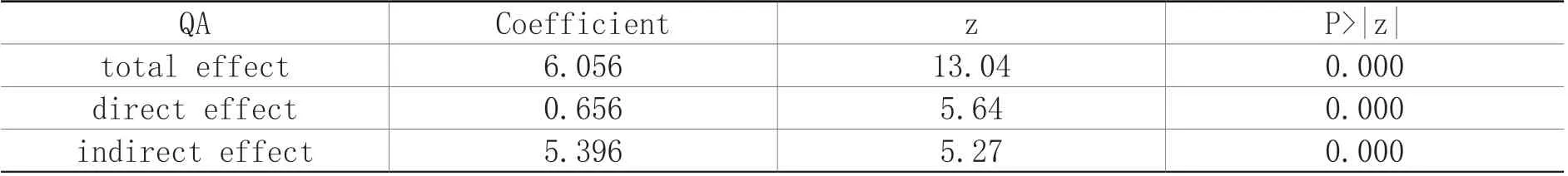

为了解决“反向因果”带来的内生性问题,还采用中介效应工具变量法和两步最小二乘法(2SLS)估计。具体以第t年i公司所在行业除公司i以外,所有公司“去家族化”均值为“去家族化”工具变量。运用中介效应工具变量法测算信息透明度的间接效应,信息透明度中介效应占总效应的值为89.11%,具体结果见表7。运用2SLS 回归法检验内生性问题,从表8的回归结果来看,“去家族化”经由信息透明度对企业价值创造产生的影响,同样未发生变化。

表7 工具变量法的因果中介分析

表8 基于2SLS 回归的内生性检验结果

五、进一步研究

(一)大股东“掏空”的调节效应

一般而言,由于家族企业是家族财富,为了谋求企业可持续发展,“去家族化”成为不得已的选择(陈德球等,2013)。但是,部分家族企业“去家族化”动机并不完全单纯,有些控股股东受自利倾向驱动,存在借企业“去家族化”之形,实际上通过转移、“掏空”等手段谋求自身利益最大化(王藤燕和金源,2020)。“去家族化”中的大股东“掏空”动机成为影响家族企业价值创造的负面因素。当企业以缓解第二类代理问题、实现企业价值创造作为“去家族化”的主要目的时,利用杠杆效应的“掏空”行为就会弱化。此时,企业有动机积极提高信息透明度,向外界传递企业的战略意图。因此,家族企业大股东不存在 “掏空”动机时,会强化信息透明度在“去家族化”与企业价值创造间中介效应的发挥。反之,大股东存在“掏空”动机时,在“去家族化”过程中更倾向于降低信息透明度以掩盖其“掏空”行为。因此,当大股东存在“掏空”动机时,会阻碍信息透明度在“去家族化”与家族企业价值创造的中介效应的发挥。

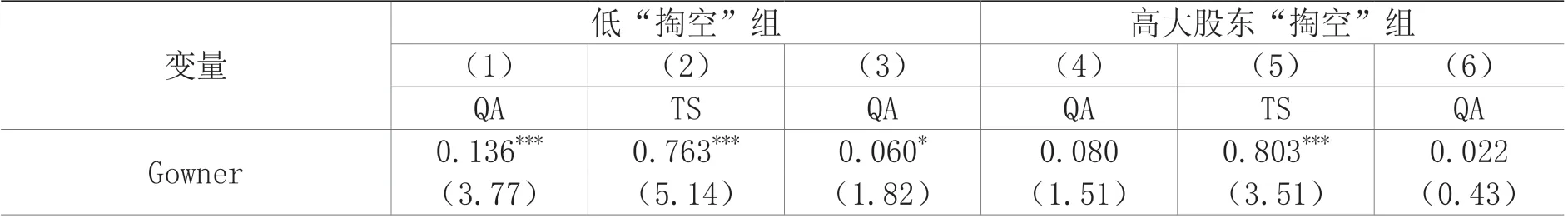

对大股东“掏空”(Tunnel)的测度方式有很多种,主流测度方式为大股东对上市公司的资金占用。参考已有研究,以“其他应收款/总资产”作为企业“去家族化”时的“掏空”行为测度指标。具体测度方法为:首先计算出其他应收款与总资产的比率,然后计算出比率的平均值。当此值高于平均值时,定义为高掏空组,Tunnel取值为1;当此值低于平均值时,定义为低掏空组,Tunnel取值为0。

参考温忠麟和张雷等(2006)的方法,检验大股东“掏空”是否对“去家族化”与企业价值创造之间的关系形成调节效应,结果见表9。当大股东存在较为强烈的“掏空”倾向(高“掏空”组)时,列(5)的Gowner系数β1显著为正,列(6)的Gowner系数γ1为正但不显著,说明信息透明度不存在显著的中介效应。当大股东存在较低的“掏空”倾向(低“掏空”组)时,列(2)的Gowner系数β1和列(3)的Gowner系数γ1均显著为正,说明信息透明度存在显著的中介效应。由此可见,当大股东具有较强“掏空”动机时家族企业“去家族化”并不会通过信息透明度的提升来实现企业价值创造。

表9 大股东“掏空”调节效应的检验结果

TS 0.100*** 0.072***(38.68)(17.10)Controls Yes Yes Yes Yes Yes Yes Con 7.183*** -26.257*** 9.799*** 5.737*** -19.902*** 7.174***(24.51)(-21.75)(35.55)(13.76)(-11.04)(17.71)Year_FE Yes Yes Yes Yes Yes Yes IND_FE Yes Yes Yes Yes Yes Yes R2_a 0.394 0.262 0.4962 0.5027 0.316 0.551

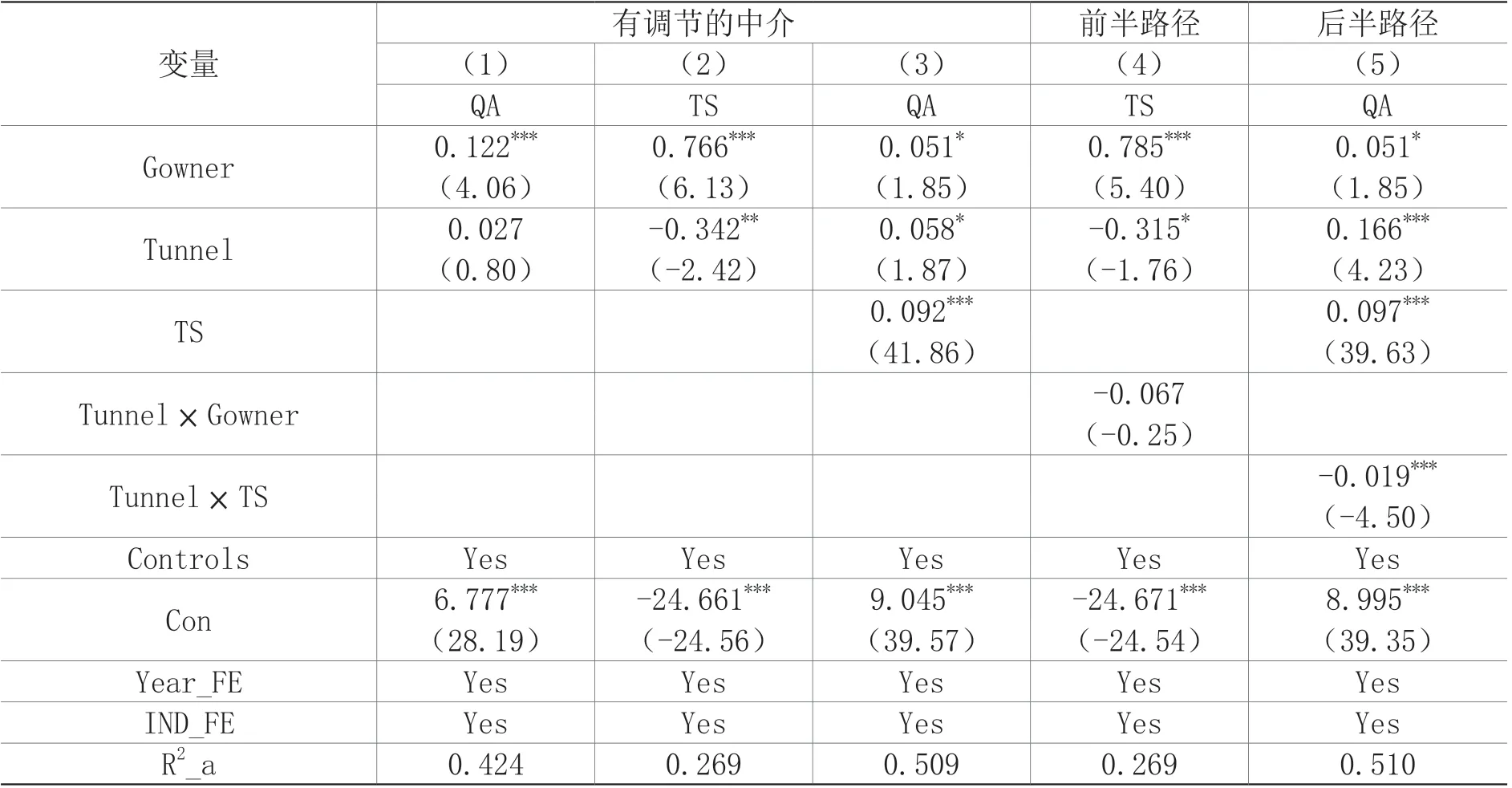

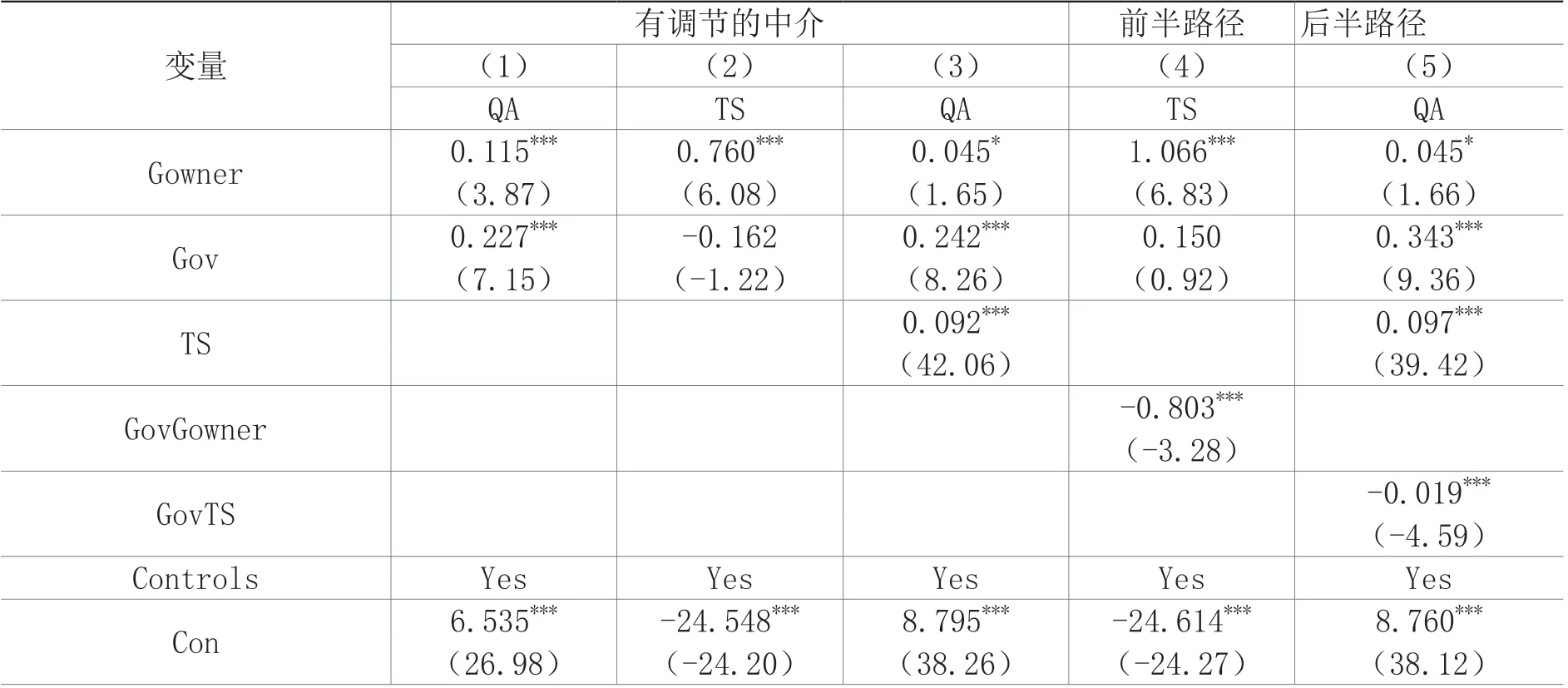

表10 显示了大股东“掏空”在“去家族化”与企业价值创造之间的调节效应的具体作用路径。列(4)中Tunnel×Gowner的回归系数并不显著,说明“去家族化”到企业信息透明度的影响没有受到调节。相反,列(5)中Tunnel×TS的回归系数显著为负,表明企业信息透明度到企业价值创造的影响受到了调减(效应为0.097-0.019×Tunnel)。因此,大股东“掏空”阻碍了信息透明度在“去家族化”与企业价值创造间的中介效应发挥。

表10 大股东“掏空”的调节效应和作用路径

(二)公司治理水平的调节效应

良好的公司治理有助于降低第一类代理问题所带来的不利影响,信息透明度提高有助于企业有效传递公司治理水平和经营业绩信息。因此,公司治理水平较高的家族企业,信息透明度在“去家族化”与企业价值创造间的中介效应更强,能更好助力“去家族化”战略目标的达成。而公司治理水平较低的企业,无法有效改善第一类代理问题所带来的不利影响,信息透明度提高也不利于内部人控制收益的实现。因此,企业职业经理人和管理层为了掩饰其自利行为带来的公司治理问题,会以降低企业信息透明度为代价,进而阻碍信息透明度在“去家族化”与企业价值创造间的中介效应发挥。

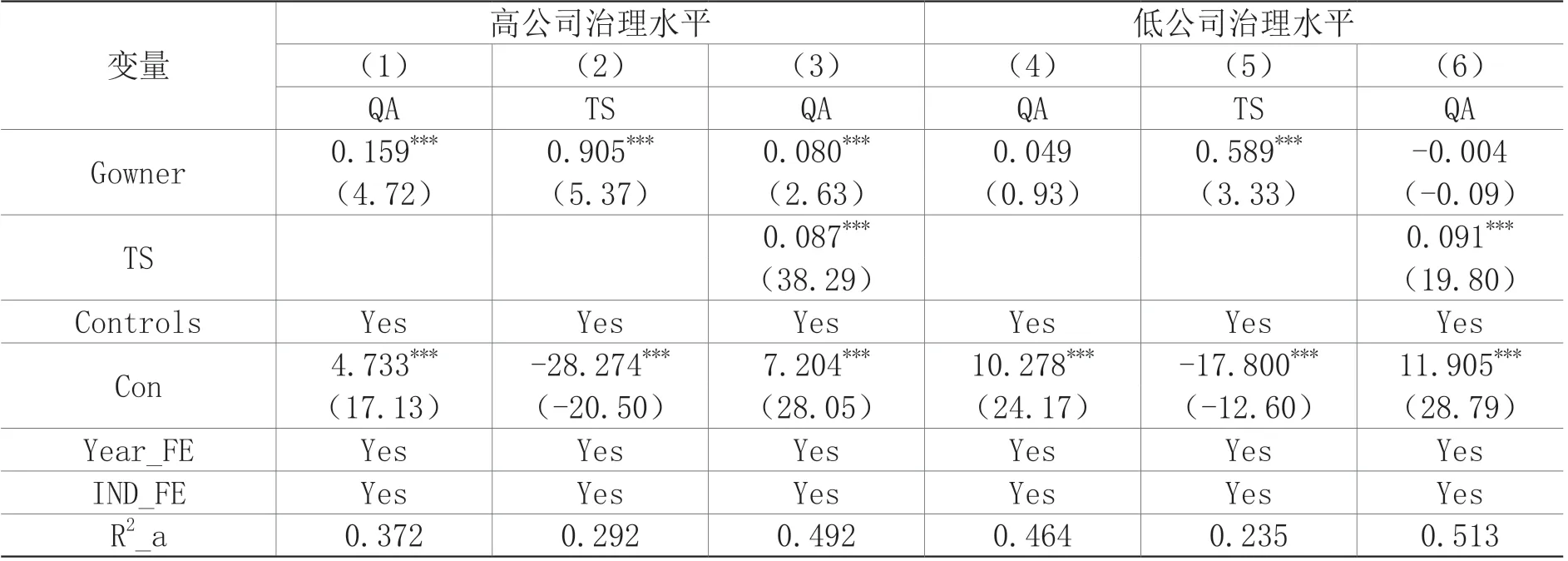

对公司治理水平(Gov)的测度方式有很多种,本文主要借鉴Ang 等(2000)和王可第(2021)等学者的设计思路,首先计算出管理费用率(管理费用率=管理费用/营业收入),然后计算出管理费用率的平均值。当企业管理费用率高于管理费用率平均值时,定义为低公司治理水平,Gov取值为1;当企业管理费用率低于管理费用率平均值时,定义为高公司治理水平,Gov取值为0。表11 列示了公司治理水平分组下,信息透明度在“去家族化”与企业价值创造间的中介效应。从回归结果来看,当家族企业存在较多的内部人控制问题(低公司治理水平)时,虽然列(5)中Gowner系数显著为正,但列(6)中Gowner系数γ1不显著,说明信息透明度的中介效应也不显著。列(2)(3)结果显示,当家族企业存在较少的内部人控制问题(高公司治理水平)时,信息透明度存在显著的中介效应。

表11 公司治理水平分组下“去家族化”与企业价值创造的中介效应

如表12 所示,公司治理水平调节效应的具体路径如下:列(4)中Gov×Gowner的回归系数显著为负,表明“去家族化”到企业信息透明度路径受到了调减(效应为:0.150-0.803×Gov);列(5)中Gov×TS的回归系数显著为负,表明企业信息透明度到企业价值创造路径也受到了调减(效应为:0.097-0.019×Gov)。这说明公司治理水平提升有助于信息透明度在“去家族化”与企业价值创造间的中介效应发挥,中介效应具体为(0.150-0.803×Gov)×(0.097-0.019×Gov)。

表12 公司治理水平在“去家族化”与企业价值创造间的调节效应和路径

六、研究结论及启示

本文以我国2009—2020 年沪深A 股上市的家族企业为样本,研究“去家族化”对企业价值创造的影响,并分析信息透明度在其中发挥的中介效应。研究结论如下:第一,“去家族化”不仅可以有效改善家族企业信息透明度,而且能够经由信息透明度的改善,促进提升家族企业价值创造水平。第二,大股东的“掏空”动机对信息透明度在“去家族化”与家族企业价值创造间的中介效应形成调节作用,如果家族企业大股东具有较强的“掏空”动机,则信息透明度不会在“去家族化”与企业价值创造间产生中介效应。第三,公司治理水平对信息透明度在“去家族化”与家族企业价值创造间的中介效应具有调节作用,若家族企业公司治理水平较高,则信息透明度的中介效应较为明显。

上述研究结论对于促进包括家族企业在内的民营企业高质量发展带来以下启示:第一,家族企业“去家族化”是提升企业价值创造水平、实现高质量发展的一条有效路径,其实施的关键是要真正建立现代企业制度,在形成多元持股结构的同时,改善家族企业公司治理。第二,要持续推进家族企业信息披露水平的提升,畅通资本市场信息传递渠道,提高资本市场信息的利用效率,引导家族企业在“去家族化”转型过程中提升信息披露的规范性和质量。第三,要强化资本市场监管,依法依规打击大股东恶意“掏空”上市公司行为,减少大股东“掏空”动机给家族企业“去家族化”带来的效率损失,推动家族企业有序、规范实施“去家族化”。