中国人口的年龄结构变化与教育人力资本增长

2023-03-09吴瑞君

吴瑞君

(华东师范大学中国现代城市研究中心暨社会发展学院,上海 200241)

一、相关文献综述

20世纪70年代以来,中国的改革开放政策与年龄结构转型开启的人口机会窗口不仅创造了“经济奇迹”,也推动了人力资本水平的快速提升。2000年,中国15—64岁劳动力人口人力资本存量的总量为1103018.8万个人力资本存量单位,均量为12.7个人力资本存量单位;(1)孙旭:《基于受教育年限和年龄的人力资本存量估算》,《统计教育》2008年第6期,第19—23页。2019年,中国16—59岁劳动人口的平均受教育年限为10.5年,人力资本总量按当年价值计算为2776.4万亿元。(2)数据来源:中央财经大学《中国人力资本指数报告2021》。近年来,国内外学者围绕年龄结构变化与人力资本增长问题展开了一系列的研究,形成了视角多元、方法多样、结论可靠的丰硕研究成果,其相关研究主要集中在以下几个方向:

一是关于人口年龄结构与人力资本的基本测算。人口年龄结构的测度主要有两种:第一,将人口年龄结构划分为0—14岁少儿组、15—59岁劳动年龄人口组和60岁及以上老年人口组,人口年龄结构呈现自上而下“挤压型”的变化趋势;(3)蔡昉、都阳、王美艳:《人口转变新阶段与人力资本形成特点》,《中国人口科学》2001年第2期,第19— 24页。第二,重点关注人口年龄结构的“少子化”与“老龄化”过程,考察总抚养比、少儿抚养比和老年抚养比的变化对经济社会发展的重大影响。(4)晏月平、黄美璇、郑伊然:《中国人口年龄结构变迁及趋势研究》,《东岳论丛》2021年第42卷第1期,第148—163页。从人力资本的测算来看,其关键在于解决异质劳动者的人力资本汇总问题,(5)黄维海:《人力资本度量方法的流变历程及选择——基于中国30年的实践》,《首都经济贸易大学学报》2012年第14卷第5期,第107—113页。代表性的测量方法包括教育指标测算法(如教育存量法、(6)李仁君:《中国三次产业的人力资本存量及其指数化测算》,《海南大学学报》(人文社会科学版)2010年第28卷第5期,第58—65页。教育年限总和法、(7)石庆焱、李伟:《教育年限总和法人力资本测算——基于2010年全国人口普查数据的修订结果》,《中国人口科学》2014年第3期,第95—103页。教育收益率加权平均教育年限法(8)姚洋、崔静远:《中国人力资本的测算研究》,《中国人口科学》2015年第1期,第70—78页。等)、成本测算法(如教育投资成本法、(9)周天勇:《劳动与经济增长》,上海:上海人民出版社,1995年,第10页。会计成本法、(10)孙景蔚:《基于损耗的人力资本估算——以长江三角洲经济区三省市为例》,《中国人口科学》2005年第2期,第61—67页。支出成本法、(11)许岩、曾国平、曹跃群:《教育人力资本、健康人力资本、总量人力资本对经济增长机制的实证检验》,《统计与决策》2018年第34卷第7期,第109—113页。人口迁移成本测算法(12)陈向武、刘雯:《我国人口省际迁移与省级人力资本存量的空间分布变化分析》,《产经评论》2020年第11卷第3期,第112—123页。等)和收入法(“差分回报”法、(13)钱雪亚、李雪艳、赵吟佳:《人力资本投资的社会收益估算》,《统计研究》2013年第30卷第6期,第3—10页。J-F收入法、(14)徐珊:《基于J-F收入法测算的山东省人力资本特点分析》,《生产力研究》2015年第11期,第32—35页。分位数回归分解法(15)王鹏:《“农转非”、人力资本回报与收入不平等——基于分位数回归分解的方法》,《社会》2017年第37卷第5期,第217—241页。等),研究发现,基于教育指标测算法和成本测算法的省域人力资本均呈收敛性,而基于收入测算法的省域人力资本收敛性不显著,且2000年后呈现出发散性,(16)黄乾、李修彪:《我国省域人力资本的收敛性分析——基于三种测算方法的比较》,《人口与经济》2015年第4期,第94—106页。说明我国区域教育投入的相对差距正在逐渐缩小,但人力资本运行效率不高问题依旧存在。

二是关于人口年龄结构与人力资本的时空变迁及其特征研究。近年来,随着生育率下降和平均预期寿命延长,我国人口年龄结构在时间和空间上均发生了明显变化,导致人力资本的积累也随之变动。从时间维度看,人口年龄结构在1949—2019年间从典型的正“金字塔”结构转变为非“金字塔”结构,人口队列之间既非平稳增加,也非平稳减少,而是呈大起大落的特征;(17)王广州:《新中国70年:人口年龄结构变化与老龄化发展趋势》,《中国人口科学》2019年第3期,第2—15页。而人力资本在1985—2010年间显著增长并呈加快趋势,(18)李海峥、李波、裘越芳等:《中国人力资本的度量:方法、结果及应用》,《中央财经大学学报》2014年第5期,第69—78页。2002年后人力资本结构持续改善,人力资本总量中高级(受大专及以上教育)人力资本的比重持续增长。(19)张宽、黄凌云:《中国人力资本结构的时空演变特征研究》,《数量经济技术经济研究》2020年第37卷第12期,第66—88页。从空间维度看,人口年龄结构自1953年的年轻型转变到1975年开始的成年型,再到2000年起的老年型社会(西藏自治区除外),全国各地人口老龄化进程的步调并不一致,(20)晏月平、黄美璇、郑伊然:《中国人口年龄结构变迁及趋势研究》,《东岳论丛》2021年第42卷第1期,第148—163页。胡焕庸线西北半壁以均质化、轴带特征为主,而胡焕庸线东南半壁则呈现出核心—外围的分布特征;(21)王录仓、武荣伟、刘海猛等:《县域尺度下中国人口老龄化的空间格局与区域差异》,《地理科学进展》2016年第35卷第8期,第921—931页。而人力资本在空间上也具有南北、东西发展差异,但东西的地带性差异比南北的地带性差异大,(22)乔观民、丁金宏、刘振宇:《1982—2000年中国人力资本受教育程度空间变化研究》,《人文地理》2005年第2期,第105—109页。省域教育人力资本整体保持增长态势,但省际差异具有升降交替特征。(23)张鹏、姬志恒:《中国教育人力资本空间差异及驱动机制研究》,《教育经济评论》2021年第6卷第2期,第3— 23页。

三是关于人口年龄结构对人力资本变迁的影响研究。尽管不同标准所得人力资本存量的增长速度存在较大差异,但过去七十多年我国人口转型相较教育提升对人力资本的贡献更大。早期人力资本存量增加主要源于人口转型所实现的人口红利,而近年教育提升对人力资本存量的增长贡献愈加明显。(24)张琼、张钟文:《我国人力资本变迁70年:人口转型与教育提升的双重视角》,《统计研究》2021年第38卷第11期,第47—59页。年龄结构乃是影响教育人力资本积累的重要因素,人力资本积累水平会随着人口年龄结构的年轻化而显著提高,(25)陈纪平:《我国人口年龄结构的人力资本积累效应研究》,《兰州学刊》2017年第7期,第176—185页。一些学者通过分析边际贡献的变动来揭示人力资本的变动差异,发现边际贡献率曲线伴随年龄的变化而呈现“倒U型”,中青年劳动者的边际劳动生产率最高,而老年劳动者的边际劳动生产率最低。(26)汪伟、刘玉飞、徐炎:《劳动人口年龄结构与中国劳动生产率的动态演化》,《学术月刊》2019年第51卷第8期,第48—64页。人口增长模式的现代转变,导致人口年龄结构在一定时期内年轻化之后持续老龄化,这种变化对家庭教育投资存在显著的“倒U型”非线性影响,人口老龄化挤出教育投资的拐点位置为10.47%。(27)王佳、马树才、宋琪:《人口年龄结构变动对教育投资的影响》,《辽宁大学学报》(哲学社会科学版)2021年第49卷第2期,第24—34页。

随着人口年龄结构的变化,特别是劳动年龄人口数量转增为减、人口红利趋于消逝,中国从人口大国到人力资源、人力资本强国的转型,使得年龄结构与教育人力资本的关系问题日益成为学界广泛关注的一个重要课题。然而,现有研究在分析劳动年龄人口群体的教育人力资本积累问题时,分龄数据的测算未考虑学龄人口错龄入学等因素,也未能深入辨识教育人力资本增长的年龄结构变化因素。本文主要基于2000年、2010年和2020年的三次人口普查数据,在对2010年前后两个10年我国人口年龄结构的变化情况进行概要分析的基础上,着重研究15—64岁劳动年龄人口教育人力资本的增长变动特征,探讨年龄结构变动对教育人力资本增长的“贡献率”,从中引出有益的启示。

二、2000—2020年我国人口年龄结构变化的主要特征

(一) 年龄结构曲线峰谷交替,波浪状由低龄向高龄推移

中华人民共和国成立后,在20世纪50年代、60年代初至70年代中出现了两个生育高峰,并因人口惯性影响,分别于20世纪80年代中期至20世纪90年代中期,以及进入21世纪以后形成了两个出生小高峰。

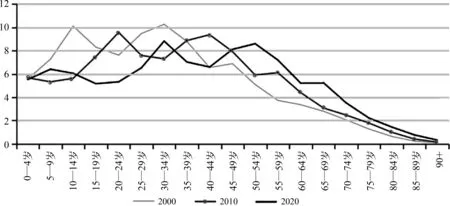

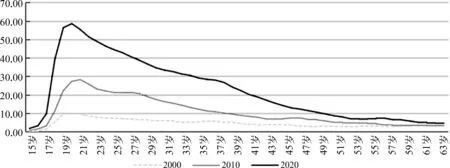

图1 2000—2020年的年龄结构曲线波峰资料来源:全国第五次、第六次、第七次人口普查资料。

由图1可知,2000年分别出现在10—14岁、30—34岁、45—49岁组,2010年分别出现在20—24岁、40—44岁、55—59岁组,而2020年则分别出现在30—34岁、50—54岁、65—69岁组,同时15岁以下也出现了一个小高峰。整个年龄结构曲线呈现明显的峰谷交替,波浪起伏地由低龄向高龄推移的特点。

(二) 少子老龄化程度加深,劳动年龄人口持续减少

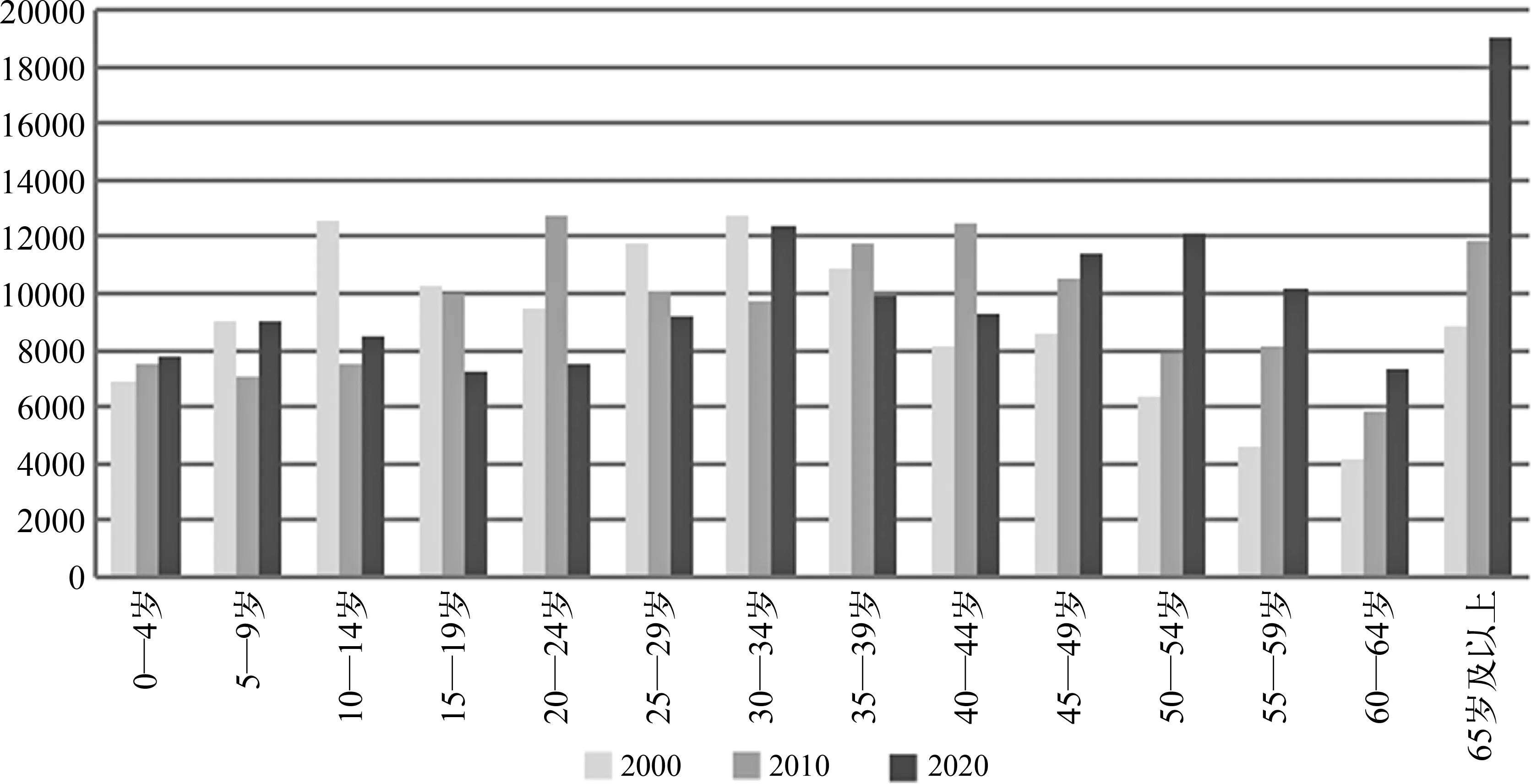

从2000年到2010年再到2020年,全国总人口中0—14岁的少年儿童占比由 22.90% 下降为17.12%再上升为17.97%,15—64岁的劳动年龄人口占比由70%提高到73.6%后下降为68.5%,65岁及以上的老年人占比则由7.1%提高到9.29%和13.52%。2010年前后两个10年,少儿人口从减少了22.21%转变为增长了14.49%;老年人口则持续加快增长,从增长了34.73%提高至增长了60.30%。2000年、2010年、2020年,15—64岁劳动年龄人口分别为86981万人、99256万人、96576万人,由前10年增加了14.11%转变为后10年减少了2.70%;劳动年龄人口的总负担系数分别为 42.91%、36.56%、45.51%,由前10年下降了6.35个百分点转变为后10年上升了8.95个百分点,表明人口年龄结构红利出现了从加深到消逝的逆转性变化。

图2 2000—2020年全国年龄别的人口数量变化(万人)资料来源:全国第五次、第六次、第七次人口普查资料。

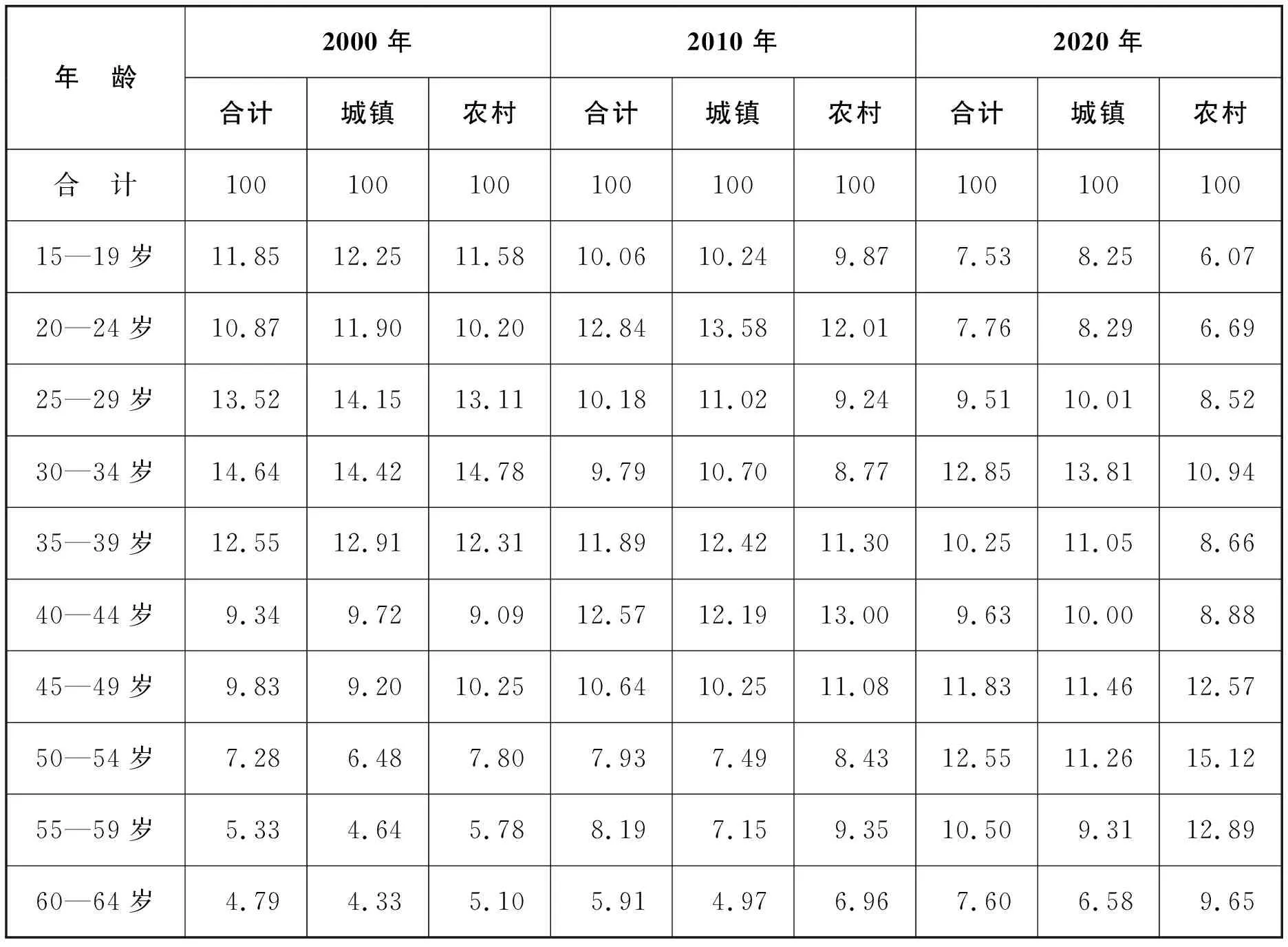

(三) 农村老龄化程度高于城镇的差距趋于拉大

进入新世纪以来,随着人口城镇化转移的快速推进,城乡年龄结构的差异也出现了一些新变化。由表1可见,2000年、2010年、2020年,城镇65岁及以上人口占比分别为 6.42%、8.07%、11.14%,农村65岁及以上人口占比分别为7.5%、10.46%、17.72%,农村老龄化速度快于城镇、程度高于城镇,二者差距在2000年仅为1.08个百分点,而在2010年、2020年分别扩大到2.39个百分点、6.58个百分点。从0—14岁人口占比看,2010年前后两个10年,城镇出现了由明显下降到有所提高的变化,而农村则出现了由明显下降到略微下降的变化。城乡劳动年龄人口占比都由上升转变为下降,下降幅度明显大于上升幅度,详见表1。

表1 2000—2020年中国人口的年龄结构和城镇化率

三、2000—2020年我国劳动年龄人口的教育人力资本增长

劳动年龄人口的教育人力资本增长变化状况主要通过15—64岁人口的平均受教育年数、受教育总年数和具有大专及以上学历的占比等指标来反映。其中的15—24岁人口,同时也属于高中、大学学龄段人口。第七次人口普查(以下简称“七普”)数据显示,全国15—19岁、20—24岁人口中的在校生占比分别为86.43%和32.58%。劳动年龄人口平均受教育年限是指社会总人口中处于劳动年龄范围内的人口人均接受学历教育(包括成人学历教育,不包括各种非学历培训)的年数,是反映国民素质和人力资源开发水平的综合指标。本研究在计算15—64岁人口的平均受教育年数时,对其中的学龄人口采用了考虑错龄上学等因素的分龄(每岁)修正方法,其基本思路是:以与学制和年龄相对应的“标准(或适龄)受教育年数”为基本参数,以受教育程度构成的年龄变化为依据考虑学龄段内的错龄上学,计算每岁学龄人口的平均受教育年数,在此基础上推算学龄人口的整体平均受教育年数。(28)具体计算方法参见:张美丽、吴瑞君、孙雨蕾等:《我国学龄人口分龄平均受教育年数的计算及其应用研究》,《全球教育展望》2021年第50卷第1期,第56—73页。平均受教育年限计算时按小学6年、初中9年、高中12年、大专15年、本科16年、研究生19年的标准。对25—64岁人口,则仍然沿用通常的计算方法。虽然在分龄修正基础上计算得出的15—64岁人口整体平均受教育年数与通常方法的计算结果相差甚微,例如,根据“七普”数据,2020年全国15—64岁人口的平均受教育年数,按通常方法与学龄段修正的计算结果分别为8.29年和8.26年,仅相差0.03年,但是,对学龄段的每岁人口平均受教育年数进行适当修正,使之更接近实际,这对深入分析年龄结构对人力资本增长的影响具有重要意义。

(一) 劳动年龄人口的平均受教育年数增加,具有大学学历的占比明显提高

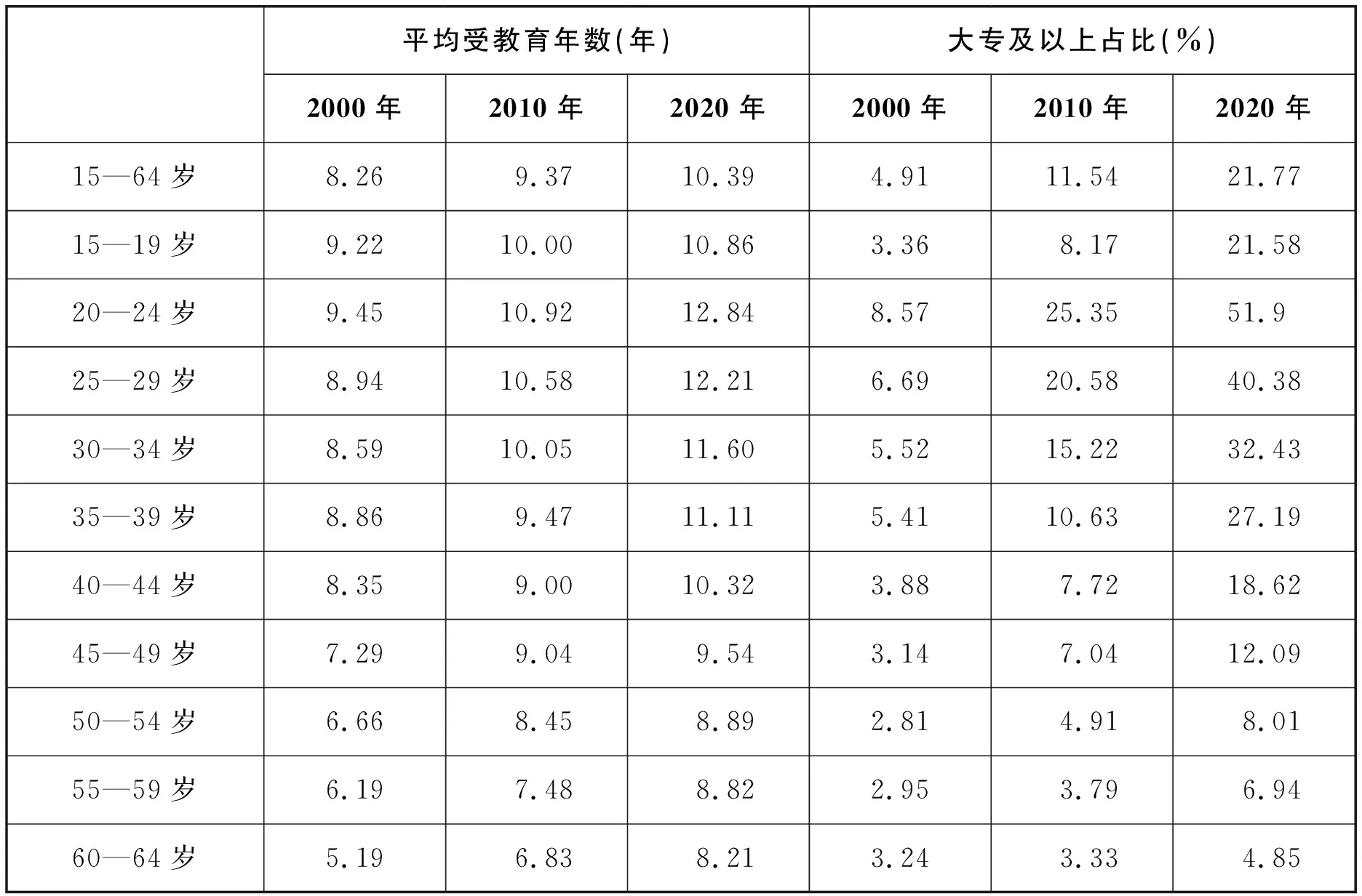

表2中的数据是基于每岁人口的推算结果,结果显示,2000年、2010年、2020年,15—64岁劳动年龄人口(29)劳动年龄的范围有不同界定,除特殊说明外,本文采用15—64岁这一国际通用的划分标准。的整体平均受教育年数分别为8.26年、9.37年、10.39年,基本上每十年增加1年;大专及以上占比分别为4.91%、11.54%、21.77%,基本上每十年翻一番,详见表2。

表2 2000—2020年全国15—64岁人口的平均受教育年数

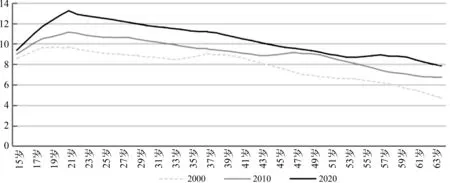

由表2可知,2000—2020年期间,每岁人口的平均受教育年数均不同程度增加,三个普查年份的每岁人口平均受教育年数和大专及以上占比曲线均以21岁为最高点,然后随年龄增大而波动下降。在2000年曲线的33岁、2010年曲线的43岁、2020年的53岁处,平均受教育年数均呈现一定程度的凹陷,反映20世纪60年代出生人口的受教育机会一定程度上受到“文革”的历史影响。改革开放以来,教育事业迅速发展,越来越多的人口获得了包括继续教育在内的受教育机会。1975年出生人口的平均受教育年数和大专及以上占比在2000年(25岁)分别为9.08年和7.15%,2010年(35岁)分别提高到9.65年和12.12%,2020年(45岁)又分别提高到了9.80年和14.08%(详见图3和图4)。

图3 2000—2020年全国15—64岁人口的年龄别平均受教育年数(年)

图4 2000—2020年15—64岁人口中具有大专及以上学历的占比(%)资料来源:全国第五次、第六次、第七次人口普查资料。

(二) 教育人力资本的城乡和性别差异趋于缩小

全国男性与女性15—64岁人口的平均受教育年数,2000年分别为8.76和7.72年,二者之比为1.13(以女性为1,下同);2010年分别为9.67和9.06年,二者之比缩小为 1.07; 2020年分别为10.55和10.23年,二者之比进一步缩小为1.03。15—64岁男性与女性人口中的大专及以上程度占比,在2000年分别为5.83%和3.93%,二者之比为 1.48; 在2010年分别为12.21%和10.85%,二者之比缩小到1.12;在2020年分别为 21.61% 和21.94%,二者之比为0.98,女性已经略高于男性。

表3 2000—2020年全国15—64岁人口按性别和城乡分的平均受教育年数及大专及以上占比

全国城镇和农村15—64岁人口的平均受教育年数,在2000年分别为9.74和7.36年,二者之比为1.32(以农村为1,下同);在2010年分别为10.47和8.15年,二者之比缩小为1.28;在2020年分别为11.12和8.8年,二者之比进一步缩小为1.26。城乡15—64岁人口中的大专及以上程度占比,在2000年分别为11.31%和0.71%,二者之比高达15.93;在2010年分别为19.52%和2.63%,二者之比缩小到7.42;在2020年分别为 29.03% 和7.21%,二者之比进一步缩小到4.03。

如表4所示,平均受教育年数和大专及以上占比的性别差异和城乡差异,基本上都随年龄增大而增大(2000年大专及以上占比的城乡比从15—19岁组的26.06%下降到25—29岁组的10.69%为例外)。2010年15—19岁组、2020年15—34岁组,女性的平均受教育年数都已略超男性。2000年15—19岁组、2010年15—24岁组、2020年15—39岁组,女性的大专及以上占比都在不同程度上超过了男性。

表4 2000—2020年全国15—64岁人口平均受教育年数与大专及以上占比的性别比和城乡比

(三) 劳动年龄人口的教育人力资本总量继续增长但增幅收缩,其增长变化状况存在明显的区域差异

将劳动年龄段的人口总数乘以其平均受教育年数,以其乘积即受教育总年数表示教育人力资本总量。结果显示,2000年、2010年、2020年,15—64岁劳动年龄人口的教育人力资本总量分别为71.82、93.05、100.35亿年,2000—2010年增加了21.23亿年,增长了29.55%;2010—2020年增加了7.3亿年,增长了7.85%。2000—2010年期间的大幅增长,主要是因为人口总量增加(从8.70亿人增加到9.93亿人,增加了14.11%)叠加了平均受教育年数的增加(从8.26年增加到9.37年,增加了13.44%)。2010—2020年期间继续增长但增幅收缩,主要是因为人口减少(减少了2.70%)而平均受教育年数的增幅(2020年为10.39年,比2010年增加了10.89%)明显大于人口的减幅。

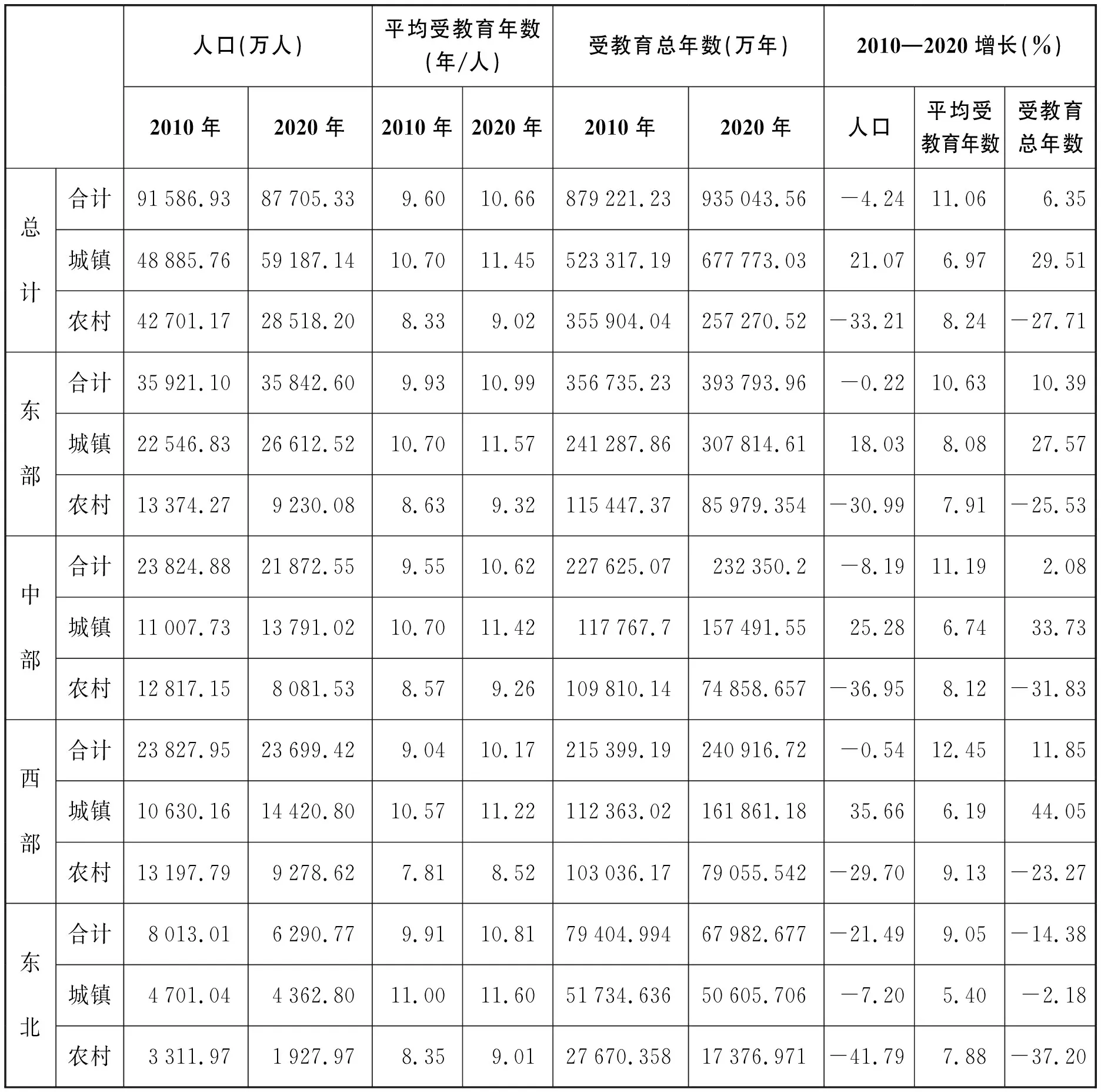

劳动年龄人口及其平均受教育年数、教育人力资本总量的增长变化存在明显的区域差异。根据目前可获得的数据,将2010年、2020年我国东部、中部、西部、东北四个区域16—59岁(30)因资料所限,分地区的劳动年龄人口的统计口径为16—59岁。劳动年龄人口的这三个指标汇总于表5。

表5 2000—2010年四个区域16—59岁人口的人力资本总量增长变化

由表5可见,2010—2020年,东部、中部、西部、东北四个区域16—59岁劳动年龄的人口数分别减少了0.22%、8.19%、0.54%、21.49%,以东北区域的减幅为最大;平均受教育年数分别由9.93、9.55、9.04、9.91年增加到10.99、10.62、10.17、10.81年,分别增加了10.63%、11.19%、12.45%、9.05%,以东北区域的增幅为最小。东部、中部、西部都表现为城镇人口及其人力资本总量增加、农村人口及其人力资本总量减少,只有东北区域表现为城乡人口及其人力资本总量“双减”。值得注意的是,这10年间全国16—59岁劳动年龄总人口的平均受教育年数增加了1.06年,而城镇与农村分别增加了0.75与 0.69 年,即分城乡的增幅双双小于全国的平均增幅,这个现象同样存在于东中西部。其原因在于,乡—城转移人口的平均受教育程度往往低于城而高于乡。也就是说,农村人口的城镇化转移对分城乡的人力资本具有一定的双向“稀释”效应。(31)朱宝树:《城乡人口结构差别和城市化的差别效应》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)第41卷第4期,2009年7月15日,第84—90页。但是,总体来看,城镇化又是有利于提升人力资本水平的。

四、年龄结构变化对劳动年龄人口教育人力资本增长的影响

人口年龄结构,既是指劳动年龄人口数量及其在总人口中的占比变化,也是指劳动力人口内部的年龄结构变化。如前所述,2010年前后两个10年,15—64岁人口数量发生了由增到减的变化。15—64岁人口内部年龄结构总的变化是趋于加快老化,其45岁及以上的占比在2010年之前的10年提高了5.44个百分点,而在之后10年则提高了9.81个百分点。

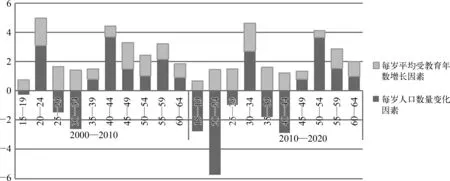

本文将2010年前后两个10年15—64岁每岁人口的平均受教育年数和受教育总年数增长的影响因素分解为年龄结构和非年龄结构两个因素。年龄结构因素影响是指每岁平均受教育年数保持期初水平的假设条件下,因每岁人口数量变化而引起的变化,实际变化与年龄结构因素引起的变化之差额可以视为非年龄结构因素引起的变化。具体来说,按时期初每岁平均受教育年数与时期末每岁人口数计算时期末每岁人口的受教育总年数,然后将其加总求得15—64岁人口的受教育总年数并除以人口总数,则可获得假设每岁平均受教育年数不变、仅因每岁人口数变化条件下,时期末的劳动年龄人口整体平均受教育年数与受教育总年数。将上述假设条件下的时期末平均受教育年数及受教育总年数减去时期初实际数,即为年龄结构变化因素引起的变量;将时期末的实际数减去时期末的假设数,即为非年龄结构因素引起的变量,计算结果见表6、表7。

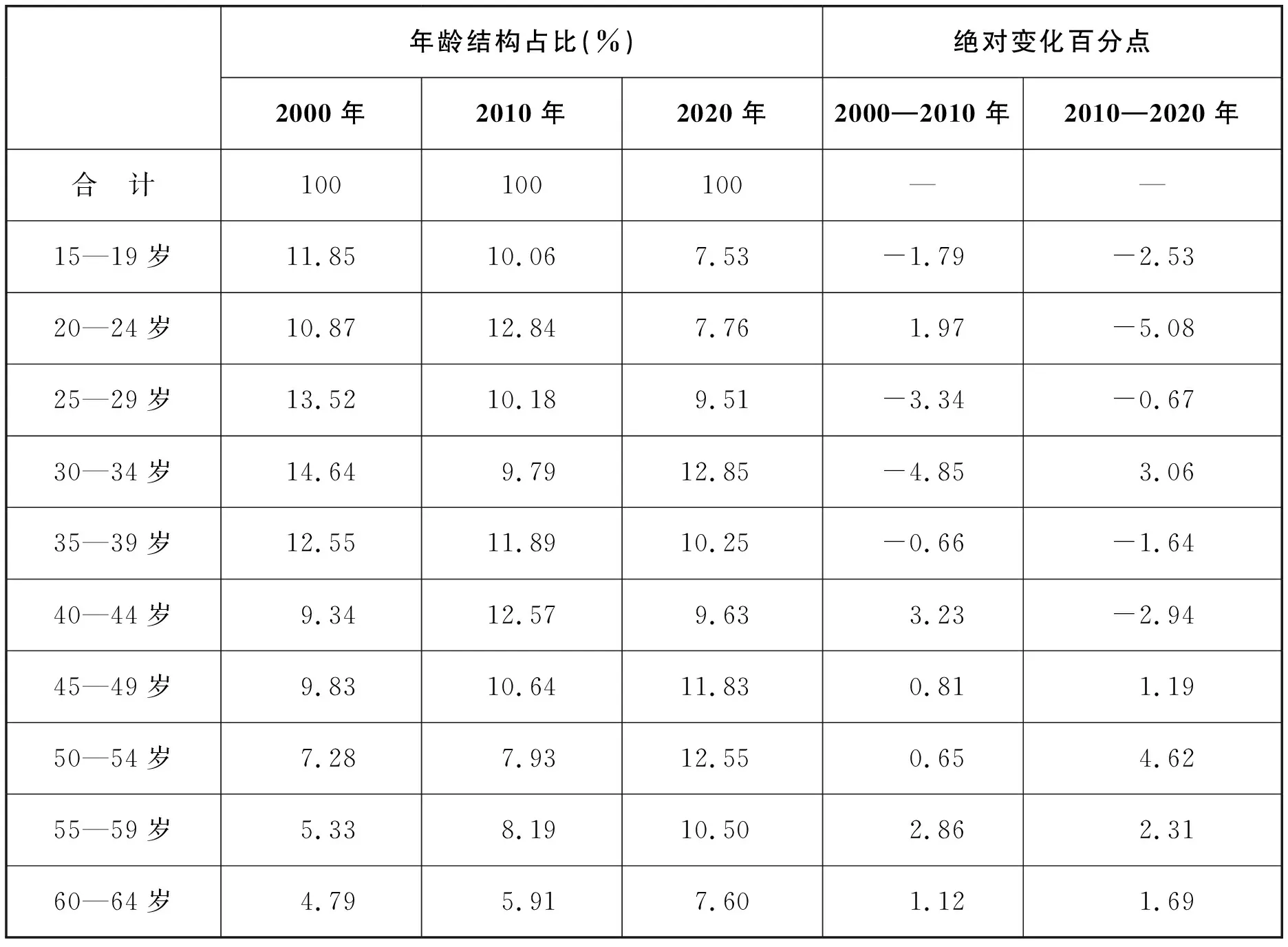

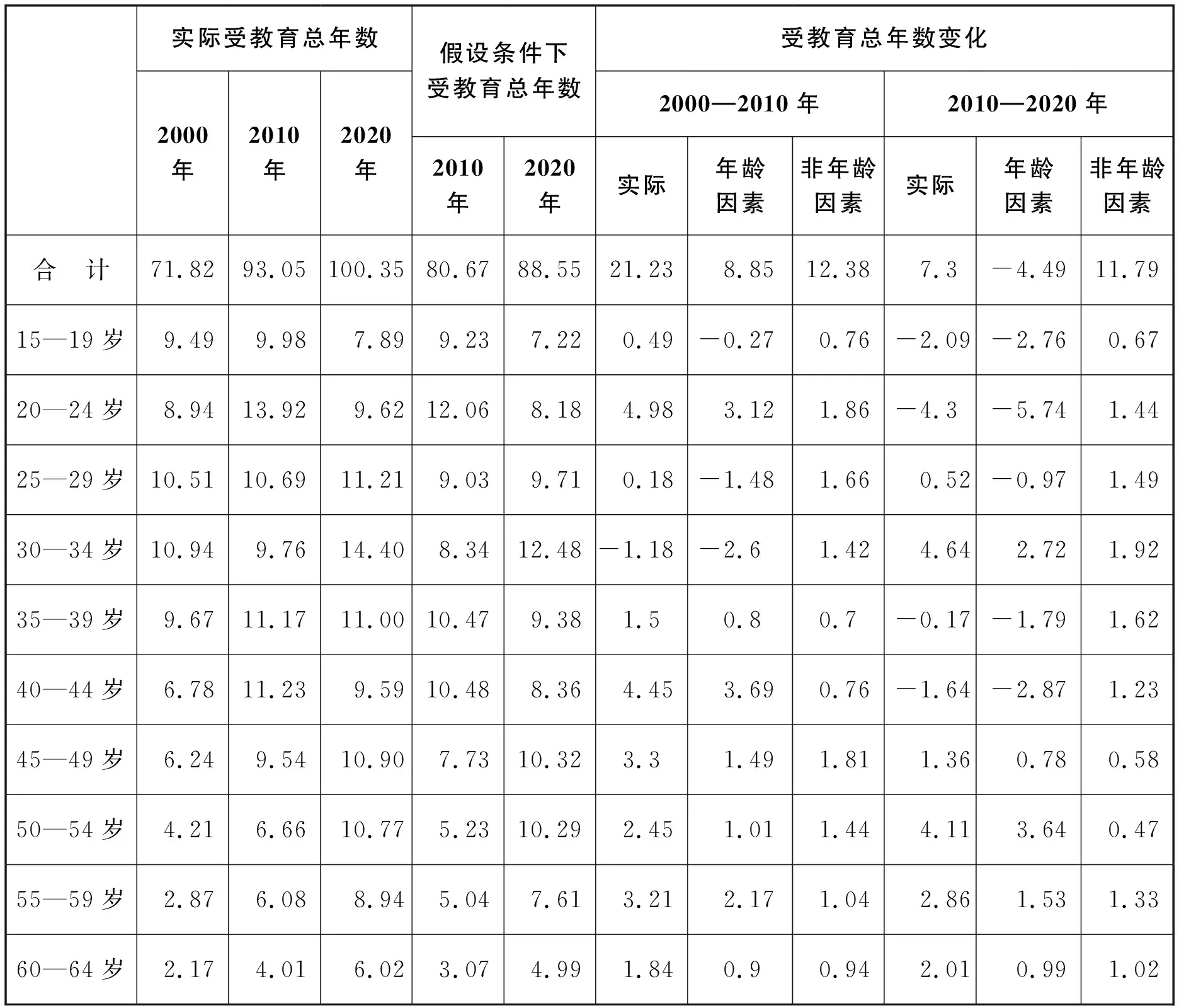

表6 2000—2020年全国15—64岁劳动年龄人口的年龄结构变化

表7 2000—2020年全国15—64岁劳动年龄人口平均受教育年数变化的因素分解 (单位:年/人)

(一) 劳动年龄人口减少与结构老化对教育人力资本增长具有一定的滞缓效应

由表7可见,基于2000年每岁人口平均受教育年数与2010年每岁人口数计算的15—64岁人口的整体平均受教育年数为8.13年,分别比2000年和2010年人口实际平均受教育年数低0.13年和1.25年。基于2010年每岁人口平均受教育年数与2020年每岁人口数计算的15—64岁人口的整体平均受教育年数为9.17年,分别比2010年和2020年人口实际平均受教育年数低0.20年和1.22年。这意味着,在2000—2010年15—64岁人口整体平均受教育年数增量1.12年中,年龄与非年龄结构因素导致的增量分别为-0.13年与1.25年;在2010—2020年15—64岁人口整体平均受教育年数增量1.02年中,年龄与非年龄结构因素导致的增量分别为-0.20年与1.22年。换言之,2010年前后两个10年,在时期末每岁平均受教育年数保持时期初水平不变的假设条件下,由于年龄结构老化,时期末的15—64岁人口整体平均受教育年数比时期初略有下降。这说明劳动年龄结构的老化,对其整体平均受教育年数的提高产生了一定的滞缓效应。2010年前后两个10年,劳动年龄人口老化速度加快,上述滞缓效应也表现得更为明显。

从劳动年龄人口受教育总年数即人力资本总量来看,2000—2010年,15—64岁劳动年龄人口的人力资本总量增加了21.23亿年,其中,年龄与非年龄结构变化因素引起的变化分别增加了8.85亿年与12.38亿年。2010—2020年,15—64岁劳动年龄人口的人力资本总量增加了7.3亿年,其中,年龄与非年龄结构变化因素引起的变化分别为减少了4.49亿年与增加了11.79亿年。2010年前后两个10年,年龄结构虽然都趋老化,但是,劳动年龄人口总量在前10年是正增长,而后10年是负增长,同时,后10年劳动力的老化速度快于前10年。所以,年龄结构变化因素引起的人力资本总量在前10年是正增长,而后10年则为负增长。可见,2010—2020年间劳动年龄人口的教育人力资本总量的增长变化,也反映了劳动年龄人口减少与结构老化对教育人力资本增长的滞缓效应。

(二) 实际人力资本投入增长明显大于劳动年龄人口数量变化及结构老化带来的滞缓效应

所谓年龄结构变化的因素影响,实际上反映了人力资本投入对年龄结构变化的适应性调整,这里的人力资本投入包括国家教育事业,社会、家庭与个人的多层面投入,而适应性调整则是基于每岁人口平均受教育年数保持不变的假设前提之下。所谓非年龄结构因素的影响,实际上反映了用来提高每岁人口平均受教育年数的人力资本投入增长。2010—2020年全国15—64岁人口的整体平均受教育年数增幅(提高1.02年)虽然小于2010年之前10年(提高1.12年),但是,如果排除年龄结构变化因素的影响,那么从基于每岁人口平均受教育年数增长的15—64岁人口整体平均受教育年数增幅看,2010年前后两个10年分别为1.25年与1.22年,二者差距并不明显。同样,2010年前后两个10年,劳动年龄人口的教育人力资本总量增幅明显收缩,从增加21.23亿年缩减为增加7.3亿年,但是,如果扣除年龄结构因素导致的变化,非年龄结构因素即用于提高每岁人口平均受教育年数的人力资本投入增量分别为12.38亿年与11.79亿年,差别不大。由此说明,我国教育事业优先发展,对教育事业持续高投入,教育人力资本积累对劳动年龄人口减少及年龄结构老化产生了有效的补偿效应。

表8 2000—2020年全国15—64岁人口受教育总年数变化的因素分解 (单位:亿年)

图5 2000—2020年全国15—64岁劳动年龄人口受教育总年数 变化的因素分解图(亿年)资料来源:全国第五次、第六次、第七次人口普查资料,假设条件与年龄及非年龄因素的解释见正文。

(三) 劳动年龄人口整体平均受教育年数的城乡差距与年龄结构的城乡差异有关

如前所述,2000—2020年,劳动年龄人口平均受教育年数的差距趋于缩小。实际上,如果排除年龄结构城乡差异的影响,平均受教育年数的城乡差异将会进一步缩小。由表9可见,城乡年龄结构存在明显差异,总体来看,农村劳动年龄人口的老化程度更高,并且其高差趋于不断拉大。城乡15—64岁人口中的45岁及以上占比,2000年分别为24.65%与28.93%,2010年分别为29.86%与35.82%,2020年分别为 38.61% 与50.23%;农村高于城镇的百分点数,在这三个年份分别为4.28、5.96、11.62个百分点。

表9 2000—2020年全国城乡年龄结构(%)

假设城镇和农村的年龄结构没有差异,基于全国平均的年龄结构与城乡每岁人口的平均受教育年数进行推算,那么,城镇与农村15—64岁劳动年龄人口的整体平均受教育年数,2000年分别为9.66年和7.41年、2010年分别为10.39年和8.23年,2020年分别为11.02年和8.99年。即城镇的平均受教育年数都要略低于实际水平,而农村则都略高于实际水平。从平均受教育年数的城乡比来看,2000年、2010年、2020年分别为1.30、1.26、1.23, 也都略小于实际的城乡比(表10)。这就意味着,若排除城乡年龄结构差异的因素,我国促进城乡教育均衡发展体现在平均受教育年数城乡差距缩小上的成效将更为明显。

表10 2000—2020年全国城乡15—64岁人口的平均受教育年数

五、结论与讨论

(一) 劳动年龄人口总量减少与结构老化对教育人力资本增长具有滞缓效应,未来我国教育人力资本的总量增长将更加有赖于平均受教育年数的提高,2035年平均受教育年数的预期目标应该并且可以适当调高

我国已转入高质量发展阶段,持续提高教育人力资本水平,有助于更好支撑产业转型升级。“十四五”规划和2035年远景目标纲要将劳动年龄人口平均受教育年限作为约束性指标,明确提出至2025年、2035年,劳动年龄人口(16—59岁)平均受教育年限分别达到11.3年和12年,充分体现了对教育人力资源开发的高度重视。但要完成这一目标,未来15年需提高1.2年,平均每五年提高0.4年。

本文研究表明,劳动年龄人口减少与结构老化对教育人力资本增长具有一定的滞缓效应。进入21世纪以来,由于劳动年龄人口中处于正规教育年龄的青年人口比重下降、教育水平偏低的中年人占比上升,由此减缓了整体教育发展速度,稀释了教育发展对劳动年龄人口平均教育水平的提升效应。(32)牛建林:《中国人口教育发展的特征、结构性矛盾与下一步思路——基于第七次全国人口普查公报和相关人口教育统计的发现》,《教育研究》2021年第42卷第11期,第36—47页。根据关于我国人口发展趋势的种种研判,2030年前后,我国劳动年龄人口和人口总量增长将先后出现拐点,人口老龄化不断加深已是大势所趋。浙江大学尹文耀等的预测(33)尹文耀、李芬、姚引妹等:《中国人口的广义高龄化——基于分省模拟的全国层面分析》,《中国社会科学》2017年第9期,第113—140页。显示,2020—2035年,全国16—59岁人口将会减少11.42%,平均每年递减0.94%,这个减速将明显快于2010—2020年间(平均每年递减0.43%);在16—59岁的劳动年龄人口中,45岁及以上的占比将由38.39%提高到40.67%,平均每年提高0.15个百分点,其增速将明显低于2010年前后两个10年(分别平均每年提高0.48和0.94个百分点)。假设2020—2035年间劳动年龄每岁人口的平均受教育年数分别保持2010年前后两个10年的增速,将每岁人口数与平均受教育年数之乘积加总后计算的2035年16—59岁劳动年龄人口整体平均受教育年数将分别为13.01年/人和12.40年/人;2020—2035年间劳动年龄人口整体平均受教育年数的年均增长率将分别为1.38%和1.05%,1.38%的增速略高于2000—2010年间的1.28%,而 1.05% 的增速则与2010—2020年的速度基本持平。由于劳动年龄人口总量加快减少,同时劳动人口年龄老化程度也将持续加深,故在平均受教育年数加快提高的情况下,其教育人力资本总量的增速却趋于减缓,按上述2035年16—59岁劳动年龄人口整体平均受教育年数分别为13.01年/人和12.40年/人推算,2020—2035年间其教育人力资本总量的年均增长率分别仅为0.42%和0.10%,而2010年前后两个10年,其年均增长率分别为2.56%和0.61%。

综上,我们认为,在劳动年龄每岁人口平均受教育年数继续保持过去20年增速的情况下,2035年我国整体平均受教育年数完全可以达到12—13年的预期目标。未来一个时期内,我国劳动年龄人口教育人力资本增长面临的更大挑战在于人力资本总量增长明显趋缓,在劳动年龄人口总量必然会加快减少的情况下,促进其教育人力资本总量增长更加有赖于平均受教育年数的提高。为此建议,应在进一步深入研究的基础上,适当提高2035年我国16—59岁劳动年龄人口平均受教育年数的目标。

(二) 城镇化对城乡教育人力资本增长具有双向稀释作用,需以高质量城镇化与城乡教育质量的均衡提升推进人力资本高质量增长

本文研究表明,劳动年龄人口整体平均受教育年数的城乡差距与年龄结构的城乡差异有关。由于乡—城转移人口的平均受教育程度高于乡而又低于城,所以,农村人口的城镇化转移一方面有利于在总体上提升教育人力资本水平,另一方面,也会对分城乡的教育人力资本提高起到一定的双向减缓作用。

在我国城乡二元结构及区域发展差异客观存在的背景下,人口老龄化加快发展的趋势决定了以劳动年龄人口高比例为特征的人口红利势将逐渐消逝。2021年我国常住人口的城镇化率已达64.72%,2030年将达到70%左右。西方发达国家的经验表明,通过高质量的城镇化与教育均衡发展可以创造第二次人口红利,推进人力资本的高质量增长。以日本为例,其在进入人口红利期(1965—1995年)之前已经基本实现城市化,红利期内已经达到高度城市化,其城市化率1945年为28%,1955和1965年分别提高到56%和68%,1975年已达76%。日本从1947年开始实施基本教育法和学校教育法9年义务教育,高中的升学率从1955年的50%上升到1970年的82%,1990年几乎达到100%,40%的农村适龄青年跨进了大学校园。我国的目前情况,不论从人口城镇化率还是从受教育状况来看,都与发达国家存在着较大差距,但发展的潜力也正寓于这些差距之中。如前所述,2000年以来,我国平均受教育年数的城乡差距趋于缩小,但仍然存在。在以人为本的城镇化高质量发展战略导向下,农村人口的城镇化和市民化转移,有利于进一步提高人口平均受教育程度,扩增教育人力资本总量。

与人口“去劳龄化”(劳动年龄人口减少)和“趋老龄化”(老龄化不断加深)的结构变化有所不同,未来一个时期里,我国的学龄人口数量仍将继续增长,但增长速度将会趋缓,城乡变动趋势有所不同。城镇学龄人口规模“先增后降”,农村学龄人口呈单边下降趋势。2020—2025年间,小学、初中、高中学龄人口的增幅,在城镇分别为43.44%、-4.17%、12.71%,而在农村分别为-6.13%、-22.26%、-1.13%。2025—2030年间,初中学龄人口在城镇将增加63%,而在农村则为负增长。在学龄人口分布和教育资源配置重心向城镇转移的同时,不可忽视进一步加强农村教育资源的优化配置,要更加着力于城乡教育质量的均衡提升,增强城乡教育人力资本的储备积累。

(三) 劳动年龄人口总量减少与结构老化对教育人力资本增长的制约效应将长期存在,应深入贯彻新时代教育强国和人才强国战略加快推进人力资本强国建设

本文研究表明,人口年龄老化对教育人力资本增长具有负面效应。瞿凌云的预测结果显示,在总和生育率TFR=1.52为基准预测的情形下,人口年龄结构的老化将使我国经济潜在增速由2019年的6.3%逐步下滑至2035年的4.41%,2050年降至2.67%。(34)瞿凌云:《未来人口老龄化趋势及其对潜在经济增速影响的估算》,《上海金融》2021年第8期,第27—36页。而从实际情况来看,2020年“七普”调查的总和生育率TFR仅为1.3,比瞿凌云预测使用的基准总和生育率TFR为1.52更低,因此未来人口年龄结构老化对经济增速的负向影响可能会进一步扩大。在这种情况下,中国未来经济的高质量加快增长,将更加有赖于人口受教育程度特别是高水平人力资本的持续提升。

目前,我国第一次“人口红利”累积的教育人力资本储备比较丰厚,未来对教育人力资本的开发仍具有人力资本存量优势。(35)胡鞍钢、才利民:《从“六普”看中国人力资源变化:从人口红利到人力资源红利》,《清华大学教育研究》第32卷第4期,2011年8月20日,第1—8页。从2010年前后两个10年我国学龄人口受教育总年数的增量结构看,主要因为学龄人口年龄结构的变化,在前10年的受教育总年数增量中,18—24岁大学年龄组的增量占比高达83.30%,而在后10年,则是以6—11岁小学和12—14岁初中年龄组占绝对优势。根据预测,2020—2035年,主要是“十四五”时期,我国的学龄人口增量重心将向15—17岁的高中年龄组推移(占比高达八成)。在我国已经基本实现九年制义务教育的情况下,应该加快实施高中的普及教育。此外,根据本文的研究结果,我国2000年、2010年和2020年15—64岁人口大专及以上的占比分别为4.91%、11.54%、21.77%,基本上每十年翻一番。按照这样的趋势,可以推断,2035年我国劳动年龄人口中的大专及以上的占比有望达到40%左右。

当然,考察一个人口群体的教育人力资本增长,不仅要关注其平均受教育年限、受教育总年数、大学程度占比等数量指标,还应更加注重于这些数量指标的“含金量”。要使今后的每一个单位人力资本增量,具有更高的质量,更加有利于促进经济社会的高质量新发展,更加有利于加快实现从数量型“人口红利”到质量型“人才红利”的转型。2021年党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》明确提出,“深入实施新时代人才强国战略,加快建设世界重要人才中心和创新高地,聚天下英才而用之”。一个国家人口的受教育水平可以很大程度上决定其技术创新能力,在未来教育人力资本存量依然相对充足,但加快增长将会受到人口负增长制约的情况下,应着力实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,充分开发和利用好海内外人才资源,提高我国人才的密度和辐射度,加快建成人力资本强国。