新型冠状病毒感染疫情下就业压力对大学毕业生生活满意度和抑郁的影响:自尊的中介作用*

2023-03-08朱阳莉谢维友

朱阳莉 李 俊 李 薇 谢维友 原 婧 陶 云△

2020年初,新型冠状病毒感染(Corona Virus Disease,COVID-19)在中国迅速蔓延(2020年新型冠状病毒肺炎应急流行病学小组)。新冠疫情对我国各行各业的不同群体产生了巨大且持续的影响,其中应届大学毕业生是受影响较大的群体之一。近年来,伴随高校扩招力度的不断加大,高校应届大学毕业生人数逐年递增,根据教育部2021年8月发布的《2020年全国教育事业发展统计公报》数据显示,2020届高校应届本专科毕业生人数为797.2万人,比十年前同比增加221.78万人,增长38.54%。2021届达到909万人,2022届普通高校毕业生人数将创历史新高,将首次突破1000万,达到1076万人。受新冠疫情的持续影响,以往吸纳大部分应届毕业生的中小企业和个体工商户纷纷陷入困境,都在采取降薪裁员的策略,以维持生存和发展。就业人数的激增会导致就业形势更加复杂和严峻,加上往年未就业大学生的“累积存量”,我国将迎来史上最难就业季,这无疑对即将毕业的大学生带来更大的就业压力。

就业压力是指个体在就业过程中,面临求职、择业时受到内部或外界压力源的影响而引起生理、心理和行为的应激过程[1]。严峻的就业形势会导致大学毕业生就业压力明显上升,来自就业的压力已经成为当前大学毕业生面临的最大心理社会压力源[2-3]。基于“中国大学生追踪调查项目”的一项调查发现,新冠疫情爆发后,大学毕业生的就业压力对比疫情前有显著上升[4]。已有研究证实,来自就业的压力会导致毕业生群体心理焦虑上升,心理健康水平下降[5]。此外,就业压力不仅会降低个体积极心理资本存量[6],还会负向影响个体的职业决策自我效能感和职业成熟度[7],影响个体的职业发展[8]。因此,就业压力作为一种直接影响大学毕业生发展的近端外部社会环境因素,是一种可能导致或加剧个体社会适应不良或行为偏差的危险性因素。

生活满意度是指个体根据自己的评价标准对自身大部分时间或持续一段时期生活状态和生活质量的总体性认知评估[9],是主观幸福感的核心指标[10]。抑郁是一种无力应对压力事件而产生的负性情绪状态[11]。基于心理健康双因素模型,生活满意度和抑郁分别是测量个体心理健康水平的积极指标和消极指标[12-13]。已有研究发现,过高的就业压力不仅可以直接降低毕业生的主观幸福感[1],还能通过影响其职业延迟满足感,进而降低其对生活的满意程度[6]。除此之外,就业压力还会导致个体抑郁和焦虑水平显著上升,更倾向于采用消极应对方式解释压力事件[14-15]。因此,本研究认为就业压力是一个重要的社会环境因素,会直接影响大学毕业生群体对生活满意度和抑郁的评价。

自尊是指个体对自我价值和自我能力的态度和看法[16],被广泛认为是影响个体心理健康的重要人格因素[17-18]。作为一种波动和动态的人格特质,受到内外部因素的共同影响[19]。生态系统理论认为,来自就业的压力作为影响个体最直接的近端外部环境因素,会对个体心理品质的发展产生影响[20]。就业压力环境是毕业生体验到的最大心理社会压力来源[2-3]。已有研究证实,心理社会压力与自尊存在显著负相关,并且能显著预测自尊[21]。具体来说,压力环境会诱发个体进行负面归因,激活负向自我认知,形成自我否定的消极认知图式,导致个体对自我评价降低,进而降低个体的自尊水平。

此外,作为个体自我核心评价的重要成分,自尊被认为是影响个体的认知、情感及社会行为发展的一个重要指标[22],可以有效抵御危险性因素带来的消极影响[23],对个体起到保护作用。Campbell等人的研究发现,自尊能够显著正向预测个体的生活满意度[24],并且在各种预测生活满意度的心理学研究中,自尊是预测生活满意度的最佳相关变量之一已被反复验证[25]。抑郁的“素质-压力模型”和“抑郁自尊理论”均认为低自尊是导致抑郁症发生、持续和复发的易感危险因素之一[18,26-27]。依据风险缓冲模型,保护性因素(如自尊)可以缓冲和削弱风险因素(如就业压力)带来的负面影响[28-29]。大量实证研究也证实自尊可以缓解压力事件对心理健康的消极影响[30-31]。基于此,本研究推测自尊可能在就业压力与生活满意度/抑郁的关系中起中介作用。

基于上述分析,本研究基于生态系统理论和风险缓冲模型推测自尊在就业压力对生活满意度/抑郁的影响中起风险补偿作用,即自尊独立起作用,并且与就业压力对生活满意度/抑郁的作用方向相反。概念模型如图1所示,并提出以下3个假设:

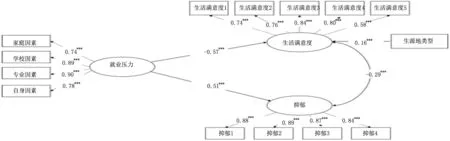

图1 概念模型

假设1:就业压力可以显著负向预测生活满意度,正向预测抑郁;假设2:自尊在就业压力与生活满意度之间起中介作用;假设3:自尊在就业压力与抑郁之间起中介作用;

1 对象与方法

1.1 对象

采用方便取样法对云南大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南民族大学、云南中医药大学和云南交通职业运输学院的586名大学毕业生进行线上问卷调查。其中,男生211人(36.0%),女生375人(64.0%);文史类86人(14.68%),理工类333人(56.83%),医药类95人(16.21%),其他类72人(12.29%);来自城镇169人(28.8%),农村417人(71.2%);平均年龄为21.32±1.25岁。

1.2 方法

1.2.1 就业压力问卷 采用柳中华编制的就业压力问卷[32]。由14个题项组成(如“父母的社会地位和家庭的人际网络对我找工作的帮助不大”),包括家庭因素(1、7、9、14题)、学校因素(3、6、10、12题)、专业因素(2、4、11题)和自身因素(5、8、13题)4个维度。采用5点计分,1代表“无压力”,5代表“压力很大”。无反向计分题项,分数越高表示个体的感知到的就业压力越大。该问卷被广泛应用于大学生群体,并具有良好的信效度[7]。在本研究中,该问卷整体的Cronbach α系数为0.94,4个子维度的Cronbach α系数在0.82~0.90。

1.2.2 自尊量表 采用Rosenberg编制、季益富等修订的自尊量表[33]。该量表共包括10个题项(如“我感到我是一个有价值的人,至少与其他人在同一水平上”)。采用4点计分,1代表“非常不同意”,4代表“非常同意”。单维结构,对部分题项反向计分后相加,分数越高,表示自尊水平越高,其中第3、5、8、9、10题为反向计分。由于东西文化差异,本研究根据以往研究结果,在计分时删除条目8[34],该量表在国内研究中使用普遍,表现出良好的信效度[35]。在本研究中,该量表的Cronbach α系数为0.87。

1.2.3 生活满意度量表 采用Diener编制的生活满意度量表[36]。该量表共包含5个题项(如:“我的生活在大多数方面都接近于我的理想”)。采用7点计分,1代表“非常不同意”,7代表“非常同意”。单维结构,无反向计分题项,分数越高表示大学生对自身生活的满意程度评价越高。该量表被广泛应用于大学生群体,并具有良好的信效度[37]。在本研究中,该量表的Cronbach α系数为0.86。

1.2.4 流调中心用抑郁量表 采用Radloff编制的流调中心用抑郁量表[38]。该量表共包含20个题项(如“一些通常并不困扰我的事使我心烦”)。采用4点计分,1代表“没有或几乎没有(过去一周内出现这类情况的天数少于1天)”,4代表“几乎一直有(过去一周内,有5~7天有这类情况)”。单维结构,对部分题项反向计分后相加,分数越高,表示抑郁水平越高,其中第4、8、12、16题为反向计分。该量表在国内大学生群体中具有良好的信效度[39]。在本研究中,该量表的Cronbach α系数为0.91。

注:1表示因子负荷最高的题项,9表示因子负荷最低的题项,余类推

1.3 统计处理

采用SPSS 22.0统计软件对回收数据进行共同方法偏差检验、描述性统计和相关分析。基于相关分析结果,根据补偿模型采用AMOS 24.0来检验结构方程模型的拟合度,并采用Bootstrap(5000次)法来计算各路径系数和中介效应。根据模型适配度评估标准,如果χ2/df<5,CFI、TFI和NFI>0.09,RMSEA<0.08表示模型具有可接受的拟合优度;如果χ2/df<3,CFI、TFI和NFI>0.95,RMSEA<0.05表示模型具有较优的拟合优度[40]。

2 结 果

2.1 共同方法偏差检验

由于在研究中是对同一批被试施测4个调查问卷,且均采用自我报告的方式作答,因此可能会存在共同方法偏差效应。在本研究中,首先对涉及4个问卷的所有条目进行KMO和Bartlett球形检验,结果显示KMO=0.942,Bartlett值为17128.395,P<0.001,因此该数据适合进行因子分析。采用Harman单因子检验法进行共同方法偏差检验[41],结果发现,未旋转情况下共有8个因子的特征值大于1,且第一个因子解释了总变异量的30.96%,小于40%的临界标准[42],故可以认为本研究不存在严重的共同方法偏差。

2.2 各变量间描述统计与相关分析

相关分析的结果显示(见表1),就业压力与自尊和生活满意度存在显著负相关,与抑郁存在显著正相关;自尊与生活满意度存在显著正相关,与抑郁存在显著负相关;生活满意度与抑郁存在显著负相关。由于人口学变量中的生源地类型与心理健康中的积极指标生活满意度存在显著正相关,因此在随后的分析中将生源地类型作为控制变量。

表1 各变量的平均数、标准差和相关系数(r)

2.3 自尊在就业压力与心理健康之间的中介模型检验与分析

根据相关分析结果,本研究采用结构方程模型分析主要变量之间的关系,由于自尊、生活满意度和抑郁量表均为单维结构量表,因此可以采用打包法对其进行测量。根据吴艳和温忠麟的建议[43],对研究中的单维变量采用平衡法进行打包,生成潜变量。比如单维变量共有9个题项,需要将其打包为3个小组。首先通过因子分析将题项按因子负荷大小由高到底进行排序;然后根据需要打包的小组数将题项轮流由高到低、再反过来依次排列(见图2);最后将题项按照纵向排列的位置将题项打包成3个小组(其中1、6、7为第一组,2、5、8为第二组,3、4、9为第三组);这种打包法平衡了题项独特成分之间的关系,可以使得每个小组有差不多的负荷和方差,以便缩小组间差异。本研究通过平衡打包法将自尊量表的题项打包成3个观测变量,抑郁量表的题项打包成4个观测变量。由于生活满意度量表题项较少只有5个题项,就业压力有4个维度,故不对其做打包处理。根据中介作用的检验方法,采用AMOS 24.0结构方程技术,以就业压力为预测变量,生活满意度和抑郁为结果变量,自尊为中介变量,并加生源地类型作为控制变量进行路径分析。为了避免多重线性问题,对除了生源地类型外的所有主要变量都进行中心化处理。

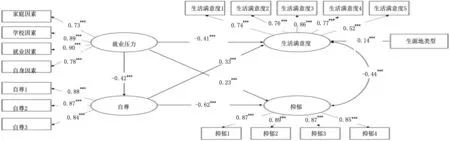

第一步,检验就业压力对生活满意度的直接效应,检验就业压力对抑郁的直接效应,结果显示模型具有可接受的拟合优度(见图3),χ2/df=4.72,RMSEA=0.079,CFI=0.95,TFI=0.93,NFI=0.93。在控制了生源地类型后,就业压力对生活满意度和抑郁的直接预测作用显著(β=-0.57,β=0.51,P<0.001),就业压力能解释生活满意度34.6%的变异量(SMC=0.364)和抑郁25.8%的变异量(SMC=0.258)。第二步,在原有模型的基础上,加入自尊作为中介变量,结果显示模型具有可接受的拟合优度(见图4),χ2/df=3.54,RMSEA=0.066,CFI=0.96,TFI=0.95,NFI=0.94。在控制了生源地类型后,就业压力对生活满意度和抑郁的预测作用依然显著(β=-0.41,β=0.23,P<0.001),就业压力对自尊的预测作用显著(β=-0.42,P<0.001),自尊对生活满意度和抑郁的预测作用显著(β=0.33,β=-0.62,P<0.001)。这说明自尊在就业压力与生活满意度之间,就业压力和抑郁间均起部分中介作用。且就业压力和自尊两个变量可以联合解释生活满意度41.7%的变异量(SMC=0.417)和抑郁56.1%的变异量(SMC=0.561)。

注:图中所列系数均为标准化系数,下同

图4 中介效应路径图

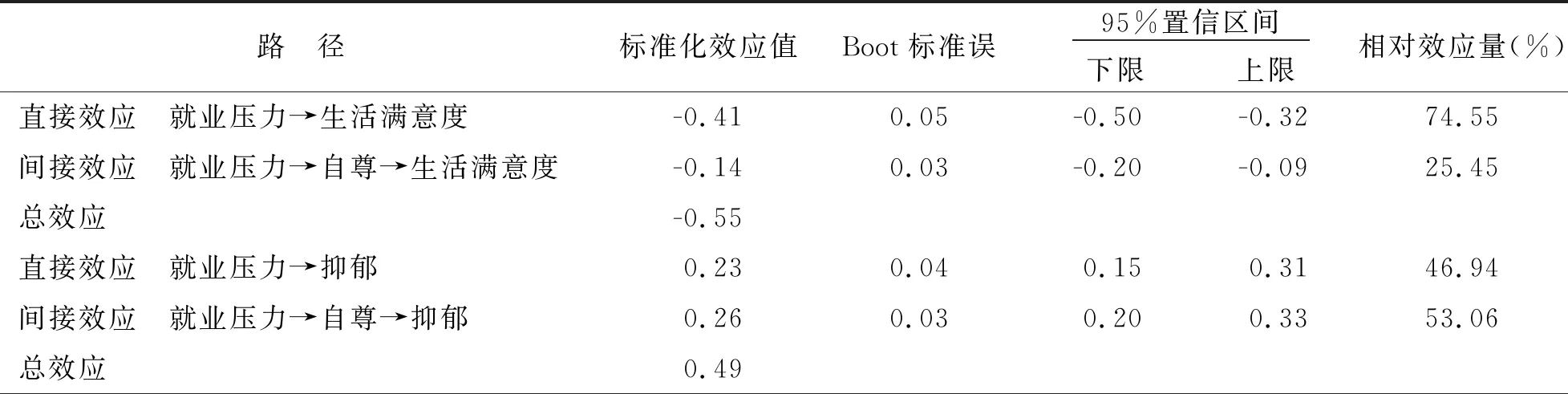

另外,采用偏差校正非参数百分位Bootstrap方法(设置Bootstrap=5000)对中介效应值进行检验(见表2),间接路径1:就业压力→自尊→生活满意度的中介效应量为(-0.41)×0.33=-0.14,95%置信区间为[-0.20,-0.09];中介效应占总效应量的25.45%;间接路径2:就业压力→自尊→抑郁的中介效应量为(-0.42)×(-0.62)=0.26,95%置信区间为[0.20,0.33];中介效应占总效应量的53.06%。

表2 中介效应检验的Bootstrap分析

3 讨 论

本研究基于生态系统理论和风险缓冲模型,探讨了就业压力作为重要的外部社会环境因素之一对大学毕业生心理健康积极指标(生活满意度)和心理健康消极指标(抑郁)的影响,并揭示就业压力这一外部社会环境因素通过个体内部心理资源(自尊)对生活满意度/抑郁产生影响的作用机制。研究结果进一步揭示了就业压力对生活满意度/抑郁产生影响的内部机制,能够为高校就业指导部门改善大学毕业生心理健康水平提供指导性的意见和建议。

本研究结果表明,就业压力对大学毕业生生活满意度/抑郁的直接效应显著。假设1得到验证。具体而言,大学生承受的就业压力越大,其对生活满意程度就越低,抑郁程度就会越高,这与以往研究结果一致[1,15]。稀缺理论认为就业压力实质上是大学生的基本心理需求没有得到有效满足而产生的稀缺心态[44]。自我决定理论指出,自主需要、能力需要和关系需要是个体3种基本的心理需要,只有当基本心理需要等到满足时,个体才会获得幸福感[45]。基本心理需要的满足可以显著正向预测生活满意度[46],因此就业压力会显著降低大学生对生活满意度的主观评价。此外,长期处于就业压力环境下的大学毕业生会通过内隐学习的方式,形成负向自动思维,造成认知偏差,打破个体内部的认知平衡,进而导致个体出现抑郁、焦虑等现象,这也支持了负向自动思维的社会认知理论观点[47]。应激产生模型也认为抑郁是无效应对就业压力的应激反应[48]。综上,为大学生提供更多的就业帮扶,缓解其在择业过程中面临的困境是提升生活满意度和降低抑郁水平的有效途径之一。

研究还发现,自尊在就业压力对生活满意度/抑郁的影响过程中发挥了补偿效应,自尊的补偿效应表现为,在控制好生源地类型对生活满意度的预测作用后,就业压力和自尊分别显著预测大学生的生活满意度和抑郁,且作用相反,这与以往研究结果一致[1,14,49-50]。这也验证了假设2和假设3,即自尊在就业压力与生活满意度之间,就业压力与抑郁之间均起部分中介作用。但是需要指出的是,即使个体在面对相同或相似的逆境时,其行为表现仍然会表现出较大的差异性[51]。个体-环境交互作用理论认为,个体的发展受外部社会环境和个人内在特质的共同影响[52]。当面对相同或相似的逆境环境时,个体具备的内在特质不同,其应对结果也会存在差异[53],个体的优秀内在特质会助益个体对逆境环境的适应[54]。

自尊作为一种能够抵御和抑制危险性因素的积极内部资源,可以影响个体对压力事件的评价方式[55]。高自尊个体具有较高的自我效能感[56],对自身能力(如“做事”)和价值(如“做人”)持肯定正面评价,更倾向于采用积极正向的方式来解释和评价压力事件[57],即使处于不利的社会环境中,高自尊个体也坚信自己有能力、有信心克服眼前的困境。故高自尊有助于毕业生群体维持较高的心理健康水平,反之则会降低,这也证实了自尊缓冲假设的观点[18,26]。换句话说,就业压力通常会导致生活满意度下降,抑郁水平上升,但自尊心相对较高的人会缓冲这种影响(相反,自尊心相对较低的人更容易受到这种影响)。在压力事件发生后,保护性因素(如高自尊),可以通过减少导致生活满意度下降,抑郁水平上升的情感、认知、行为和生理症状的负面影响来预防压力环境对个体生活满意度/抑郁的消极影响,这也支持了风险缓冲模型的观点[30-31]。因此,高自尊是生活满意度/抑郁的保护因素,能够缓冲就业压力对个体生活满意度/抑郁的消极影响。由此可见,自尊对以生活满意度为指标的积极心理健康存在促进作用,以抑郁为指标的消极心理健康存在抑制作用。提升大学生的自尊水平是个体能够成功应对逆境,提高其生活满意度、降低其抑郁水平的有效途径之一。

面临初次就业期的大学毕业生,正处于人生发展的“成年早期”阶段,职业选择是其在该阶段最重要的发展课题。对他们来说,对高质量就业的追求是一种压力。如果成功,个体就会体验到获得工作的满足感;如果失败,个体则会产生挫败感,进而导致大学毕业生产生持续的压力反应和负面情绪体验。本研究结果发现,高自尊可以有效缓解压力情境(就业压力)导致的负面情绪体验,也就是说高自尊作为一种积极的内部心理资源对个体消极心理(抑郁)具有缓冲作用,对个体积极心理(如生活满意度)具有增益作用。自尊的社会计量器理论认为个体在人际关系互动过程中,来自他人的接纳或拒绝,会影响个体对自我评价[58]。已有研究结果显示,来自家庭、学校和重要他人的支持可以增强个体的自尊水平[59],当个体体验到被他人(如父母、老师、朋友)所接纳时,可以帮助提升个体与他人建立亲密的社会关系,促进个体自尊的发展,产生较高的自尊感,他人所接纳的程度越高,自尊水平就会越高,这也支持了自尊“镜中我”的观点[60]。因此,帮助大学毕业生与父母、老师、朋友等重要他人建立并维持亲密的社会关系,让他们在人际互动过程中体验到被接纳、被喜欢和被认可,有助于个体对自我形成积极的认知和评价,提升个体的自尊感,从而缓冲就业压力对大学毕业生生活满意度/抑郁带来的消极影响。