心理韧性与大学新生非恢复性睡眠的关系:一个有调节的中介模型*

2023-03-08廖文娜叶增杰罗向晗孙永鹏

廖文娜 叶增杰 罗向晗 孙永鹏

近年来,大学生睡眠问题日渐凸显,已成为广泛关注的公共卫生问题。一项元分析研究显示,10年来我国内地大学生的睡眠问题检出率达23.5%,且呈现显著上升的趋势[1]。大学新生受外在环境变化、内在心理发展特点等因素的综合影响,容易产生睡眠方面的问题[2]。睡眠质量的好坏直接影响着大学新生的情绪、学习状态和生活满意度[3]。因此,针对大学新生睡眠问题的研究尤为重要。

非恢复性睡眠(Non-Restorative Sleep,NRS)是指在充足的睡眠时长下出现的一种醒后主观感觉不清醒或没有恢复精力的状态[4]。在《国际睡眠障碍分类》第三版(ICSD-3)[5]中,非恢复性睡眠被列为失眠的主要典型症状之一。相比入睡困难、睡眠维持困难等夜间发生的失眠症状[6],非恢复性睡眠更为常见[7]。非恢复性睡眠反映了机体从身体和心理的负荷和劳累中恢复的弱化,使个体在日常生活中更容易出现疲劳、日间嗜睡和认知功能损伤等问题[8]。非恢复性睡眠还与其他类型的健康问题,如慢性疼痛[9]、心血管疾病[10]、神经系统疾病[11]以及抑郁症状[12]和自杀[13]等都有密切相关。对非恢复性睡眠的治疗已经在临床上引起了较多的关注[14],然而,目前在中国人群中开展非恢复性睡眠的研究还很少见,在大学新生群体中研究非恢复性睡眠的文献则更为缺乏。

到目前为止,非恢复性睡眠有关的影响因素及其作用机制尚不明确。但以往对失眠内在机制的研究表明,心理韧性是其中的关键因素[15]。心理韧性是指个体积极适应负面环境和从压力环境中恢复的能力[16]。研究发现,心理韧性与睡眠质量密切相关[17]。心理韧性可以缓冲压力对睡眠质量的负面影响[18],减少与压力有关的不良睡眠反应,从而降低个体陷入睡眠障碍的风险。Brand等人利用睡眠脑电图发现,与低心理韧性的个体相比,高心理韧性的个体睡眠效率更高,醒来次数更少,睡眠更深[19]。作为睡眠过程的保护性因素,心理韧性可能负向预测大学新生的非恢复性睡眠,心理韧性越高,非恢复性睡眠越少。

心理韧性对睡眠的潜在影响机制还有待进一步探讨,而感知压力可能在其中发挥中介作用。感知压力(Perceived Stress)是个体对内、外部压力事件的主观感受,是对环境中的威胁性刺激进行认知评价后的心理反应[20]。一方面,心理韧性影响感知压力。根据心理韧性的认知基础模型[21],当个体面对日常的或长期性的压力事件时,心理韧性可以调动内外的资源,通过困难评估及元认知过程促使个体做出认知和行为上的积极回应,从而保护个体不受潜在负性压力源的伤害。心理韧性越高,个体应对压力事件的能力和信心越足,越不容易被压力源打垮,也越少感知到压力[22]。前人通过横断面研究及纵向研究证实,心理韧性对感知压力有负向预测作用[22-24]。另一方面,感知压力会引发睡眠问题。根据Sterling等人提出的“非稳态”概念,当机体遭遇过大的压力且持续时间过长时会出现功能紊乱和衰竭,导致内分泌系统过度活动、情绪过度唤醒、睡眠不安等“非稳态”状态[25]。对国内大学生群体的纵向调查和交叉滞后分析结果也证实,感知压力负向影响睡眠质量[26]。感知压力越大的个体,非恢复性睡眠越多[27]。基于先前的理论和实证研究,可以推测,感知压力在心理韧性和大学新生非恢复性睡眠之间起中介作用。

心理韧性对非恢复性睡眠的直接和间接影响过程还可能受到其他变量的调节,如个体活动的周期性节律。睡眠时型(chronotype)反映了个体对睡眠和清醒时间的内源性昼夜节律偏好,对人的睡眠-觉醒周期、情绪、激素水平、认知和温度都有影响[28]。睡眠时型一般分为清晨型、中间型和夜晚型3类。清晨型的人在早晨精力旺盛,然后精力逐渐减退,警觉性和表现在晚上时降到最低点。夜晚型则相反,他们的身体和精神表现在晚上达到顶峰,在清晨的时候会比较疲倦和不活跃。有研究表明,清晨型的人遇到困难和挫折时倾向于采用积极、灵活的方式来解决问题,有更强的应对能力[29],夜晚型的人则有较多的认知缺陷[30]、适应不良行为[31]和精神健康问题[32]。同时,夜晚型的人还要忍受他们的内在睡眠偏好与外在强加的睡眠时间表之间的不同步造成的疲劳与损伤[33],有更高的睡眠障碍发生风险[28]。根据风险因素调节机制的“雪中送炭”模型,个体的风险因素会增强资源因素的有利影响,个体风险高者相比个体风险低者的劣势更多体现在资源因素偏低的情况下[34]。根据该模型,相比清晨型,夜晚型的人受心理韧性的保护作用会更明显,其感知压力和非恢复性睡眠会随着心理韧性水平的提高而更大幅度地减少。可推测,睡眠时型对心理韧性与感知压力以及心理韧性与非恢复性睡眠的关系有调节作用。另外,根据“虱多不痒”模型,个体风险因素会削弱生态风险的不利影响,生态风险的不利影响更容易在个体风险偏低者而非个体风险高者中表现出来[34]。根据该模型,相比夜晚型,清晨型的人会更容易受感知压力的影响,其非恢复性睡眠会随着感知压力的增加而更大幅度地增加。可推测,睡眠时型对感知压力与非恢复性睡眠的关系也有调节作用。

综上,为深入探讨心理韧性、感知压力、睡眠时型与非恢复性睡眠的关系,本研究提出一个有调节的中介模型(见图1):心理韧性直接负向预测非恢复性睡眠,也通过感知压力间接预测非恢复性睡眠;心理韧性预测非恢复性睡眠的直接路径和间接路径都受到睡眠时型的调节。研究以大学新生群体为研究对象,以期为改善学生睡眠质量提供理论和实践指导。

图1 理论模型

1 对象与方法

1.1 对象

采用整群抽样法,抽取广东省内高校大一新生为研究对象。共发放问卷951份,回收有效问卷878份(92.3%)。其中,男生292人(33.3%),女生586人(66.7%);独生子女154人(17.5%),非独生子女724人(82.5%);家庭居住地为城镇287人(32.7%),家庭居住地为农村591人(67.3%);文科生462人(52.6%);理科生416人(47.4%);年龄范围为17~20岁,平均年龄为18.3±0.71岁。本研究的开展已通过所在单位的伦理审查,所有研究对象都签署了知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 一般资料问卷 主要采集性别、年龄、是否独生子女、家庭居住地、专业等人口统计学信息。

1.2.2 10条目心理韧性量表(10-item Connor-Davidson Resilience Scale,CD-RISC-10) 该量表由Campbell-Sills等人从25条目心理韧性量表简化而来,国内叶增杰等人进行汉化修订[35]。量表包含10个条目,所有条目采用0(从来不)~4(一直是)5级计分。量表总分范围为0~40分,总分越高,说明心理韧性水平越高。本研究中该量表的Cronbach' s α系数为0.93。

1.2.3 10条目感知压力量表(10-item Perceived Stress Scale,PSS-10) 该量表由Cohen等人编制,国内杨廷忠进行中文版的修订[36],主要用于评估个体在生活中不可预知、不可控制或者超负荷的事件下感知到的压力程度。量表包含10个条目,采用0(从不这样)~4(一直这样)5级评分。量表得分范围为0~40分,得分越高表示个体感知到的压力越大。本研究中该量表的Cronbach' s α系数为0.81。

1.2.4 清晨型与夜晚型量表-5项(Morningness-Eveningness Questionaire-5,MEQ-5) 该量表由Adan等人从Horne和Ostberg编制的19条目清晨型与夜晚型量表中提取而来,国内张斌等人进行了汉化和修订[37]。量表共5个条目,条目1、3、4按1~5计分,条目2按1~4计分,条目5按0、2、4、6计分,总分范围为4~25分,总分越高表明个体越倾向于清晨型,总分越低则越倾向于夜晚型。本研究中该量表的Cronbach' s α系数为0.74。

1.2.5 非恢复性睡眠量表(Non-Restorative Sleep Scale,NRSS) 该量表由Wilkinson等人编制,洪莹莹等人修订成中文版[38],主要用于评估个体在最近1个月内的非恢复性睡眠状况。量表共12个问题,包括主观睡眠后恢复感、身体症状、白天功能状态、情感或情绪症状4个方面,所有条目采用1~5分进行评定。量表总分范围为12~60分,得分越低表示非恢复性睡眠越多,得分越高则说明非恢复性睡眠越少,醒后精力恢复程度越高。本研究中该量表的Cronbach' s α系数为0.80。

1.2.6 数据收集和质量控制 本研究在开展过程中严格遵循知情同意、无害及保密的原则和要求。研究以班级为单位,由经过统一培训的研究助理担任主试,在课室内进行团体施测。测试前,主试用规范、统一的指导语向调查对象详细介绍本研究的目的、意义、问卷填答要求和数据保密措施等。为确保问卷填写的准确性和真实性,问卷统一使用匿名作答的方式进行填写。问卷回收后,研究助理对回收的问卷进行逐一的核查,剔除作答不认真、漏答严重等不合格问卷,再对合格的问卷进行编号、数据录入。

1.3 统计处理

采用SPSS 21.0对数据进行Harman共同方法偏差检验、描述性统计、t检验、F检验及相关分析,并使用Hayes(2018)编制的PROCESS宏程序中的Model 4进行中介效应分析,采用Model 59进行调节效应分析。采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法获得参数估计的标准误及置信区间,置信区间不含0则表示统计有显著性。

2 结 果

2.1 共同方法偏差检验

同时对所有变量的项目进行未旋转的主成分因素分析,结果显示特征根大于1的因子共10个,且第1个因子解释的变异量为22.9%,小于临界标准40%[39]。因此,本研究不存在严重的共同方法偏差。

2.2 不同人口学特征下大学新生的非恢复性睡眠比较

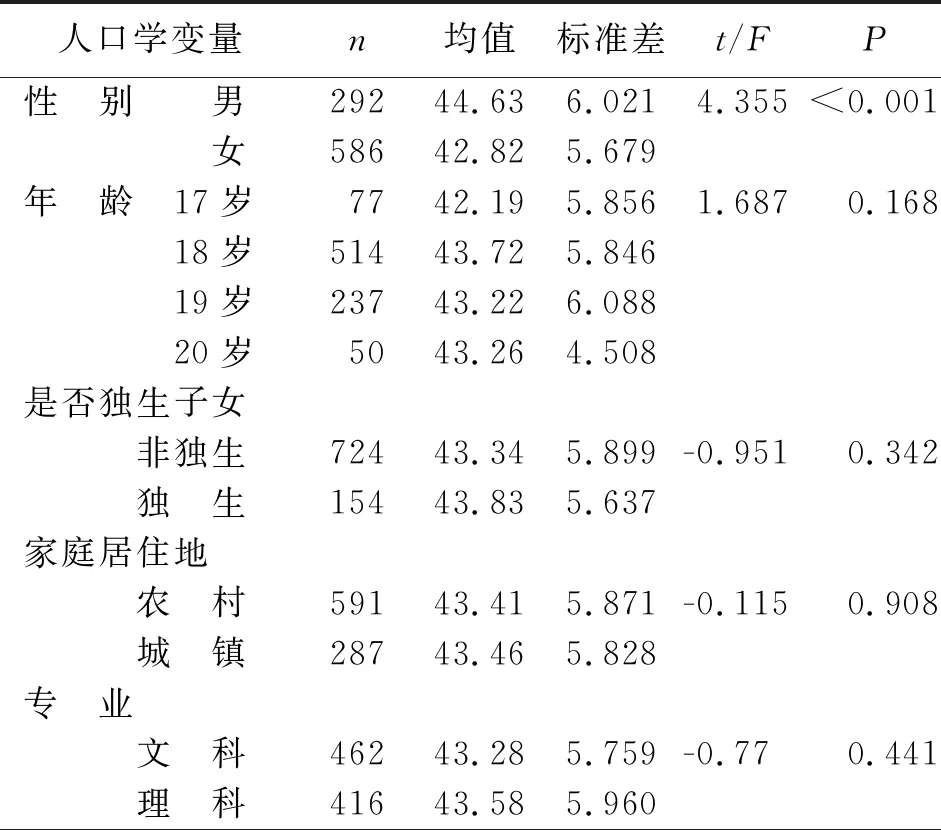

本研究中大学新生的非恢复性睡眠量表总分(以下简称NRSS总分)为43.42,标准差为5.854,占满分的比值为72.4%,相当于醒后72.4%的睡眠恢复程度。分别按性别、年龄、是否独生子女、家庭居住地和专业等人口学变量,对NRSS总分进行组间差异比较,结果如表1所示。不同年龄、家庭居住地、专业和是否独生子女的NRSS总分不存在显著差异(P>0.05)。男生和女生的NRSS总分存在显著差异(t=4.355,P<0.001),女生的分数显著低于男生,即女生醒后精力恢复程度较低,非恢复性睡眠较多。

表1 不同人口学特征下大学新生的NRSS总分差异比较

2.3 各变量的描述性统计和相关分析

表2所示,心理韧性和感知压力呈显著负相关;心理韧性与睡眠时型呈显著正相关,与NRSS总分呈显著正相关;感知压力与睡眠时型呈显著负相关,与NRSS总分呈显著负相关;睡眠时型和NRSS总分呈显著正相关。

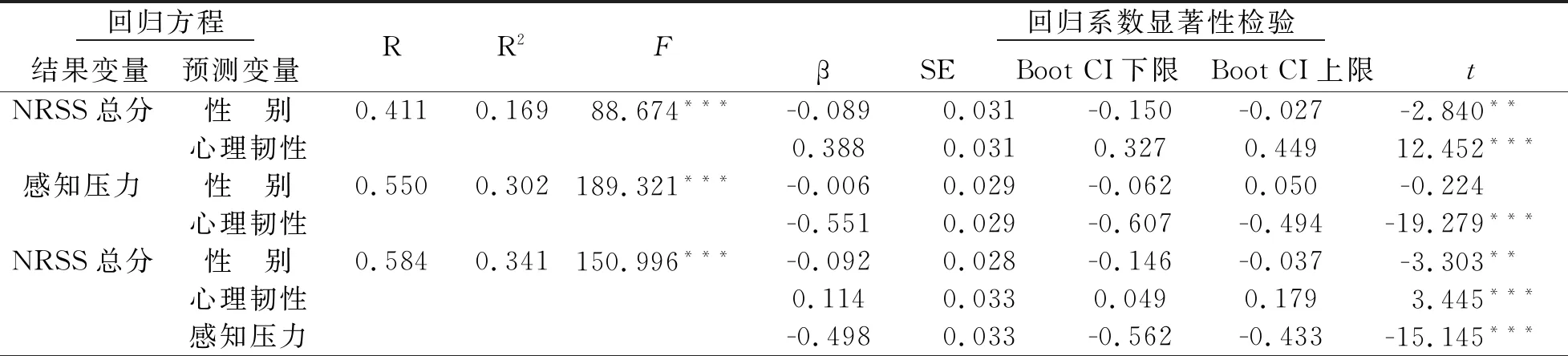

2.4 感知压力在心理韧性和大学新生非恢复性睡眠之间的中介效应分析

采用PROCESS程序中的Model 4检验感知压力在心理韧性与大学新生非恢复性睡眠之间的中介效应。以NRSS总分为因变量,心理韧性为自变量,感知压力为中介变量,性别为控制变量建构模型。使用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法进行检验,Bootstrap样本设置为5000个。回归分析结果如表3所示,心理韧性对NRSS总分(β=0.388,P<0.001)有显著的正向预测作用,对感知压力(β=-0.551,P<0.001)有显著的负向预测作用;加入感知压力作为中介变量后,心理韧性(β=0.114,P<0.001)和感知压力(β=-0.498,P<0.001)对NRSS总分的预测作用同时显著。心理韧性对NRSS总分的间接效应、直接效应分解如表4所示,间接效应的百分位Bootstrap置信区间不包含0(0.225,0.323),直接效应的百分位Bootstrap置信区间也不包含0(0.049,0.179),说明感知压力在心理韧性与大学新生非恢复性睡眠之间发挥部分中介作用,中介效应占比为70.62%。

表3 感知压力在心理韧性与NRSS总分之间的中介效应检验

表4 心理韧性对NRSS总分的间接效应、直接效应分解表

2.5 睡眠时型的调节效应分析

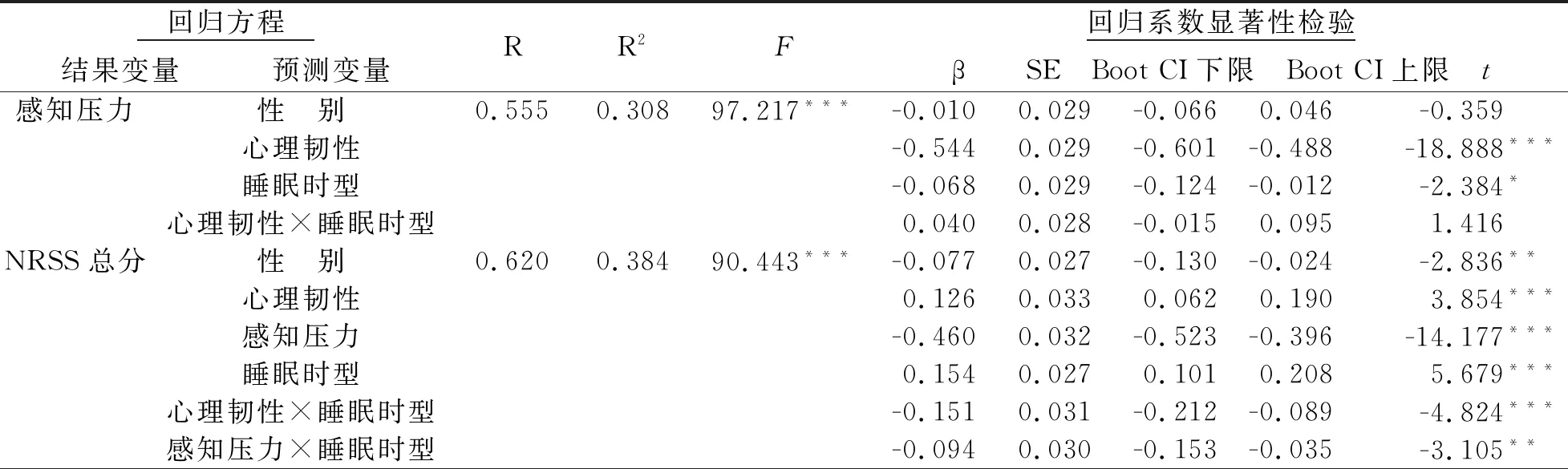

采用PROCESS程序中的Model 59,将性别作为控制变量,心理韧性作为自变量,感知压力作为中介变量,睡眠时型作为调节变量,NRSS总分作为因变量建构有调节的中介模型。使用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法进行检验,Bootstrap样本设置为5000个。如表5所示,心理韧性(β=-0.544,P<0.001)和睡眠时型(β=-0.068,P<0.05)都对感知压力有显著的负向预测作用,心理韧性和睡眠时型的交互作用对感知压力的预测作用不显著(β=0.040,P>0.05);心理韧性(β=0.126,P<0.001)、感知压力(β=-0.460,P<0.001)和睡眠时型(β=0.154,P<0.001)都对NRSS总分有显著的预测作用;心理韧性和睡眠时型的交互作用(β=-0.151,P<0.001)、感知压力和睡眠时型的交互作用(β=-0.094,P<0.01)也对NRSS总分有显著的预测作用。可见,睡眠时型既在心理韧性预测非恢复性睡眠的直接路径上发挥调节作用,又对心理韧性通过感知压力影响非恢复性睡眠的后半段路径有显著的调节作用。有调节的中介模型见图2。

表5 睡眠时型对心理韧性影响NRSS总分的直接路径和间接路径的调节作用分析

图2 有调节的中介模型图

分别取睡眠时型的Z分数为正负1,绘制交互效应图。从图3可以看出睡眠时型是如何调节心理韧性与非恢复性睡眠之间关系的。简单斜率检验表明,对于夜晚型的学生(如Z=-1),随着心理韧性的增加,NRSS总分的上升趋势很显著(β=0.277,P<0.001),心理韧性增加1个标准差,总分就会上升0.277个标准差,即心理韧性越高,醒后精力恢复程度越高,非恢复性睡眠越少;对于清晨型的学生(如Z=1),随着心理韧性的增加,NRSS总分的变化则不显著(β=-0.025,P=0.551)。

图3 睡眠时型对心理韧性与NRSS总分关系的调节

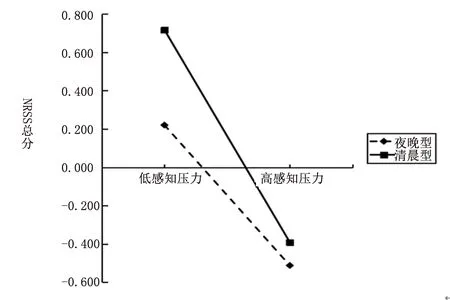

从图4可以直观地看出感知压力对非恢复性睡眠的影响如何受到睡眠时型的调节。简单斜率检验表明,对于夜晚型的学生(如Z=-1),随着感知压力的增加,NRSS总分的下降趋势显著(β=-0.366,P<0.001),感知压力增加1个标准差,总分会下降0.366个标准差,即感知压力越大,醒后精力恢复程度越低,非恢复性睡眠越多;对于清晨型的学生(如Z=1),随着感知压力的增加,NRSS总分的下降趋势也显著(β=-0.553,P<0.001),且感知压力增加1个标准差,NRSS总分就降低0.553个标准差,下降幅度大于夜晚型的学生。

图4 睡眠时型对感知压力与NRSS总分关系的调节

3 讨 论

3.1 大学新生的非恢复性睡眠情况及性别差异

与以往研究不同,本研究从睡眠恢复的角度考察了大学新生的睡眠状况。本研究显示大学新生的NRSS总分为43.42±5.854分,相当于醒后72.4%的睡眠恢复程度,与洪莹莹等人的研究结果相一致[38],说明大学新生醒后的精力恢复程度有待提升。不同年龄、家庭居住地、专业和是否独生子女的非恢复性睡眠没有显著差异,但男生和女生有显著差异,女生的非恢复性睡眠多于男生。这可能跟男女在压力源、大脑活动、激素水平等方面的差异有关。有研究发现,进入青春期后,女生比男生有更多的压力来源,且即使在同等的压力水平下,女生出现的压力反应和不适症状也多于男生,因而更容易诱发睡眠问题[40]。其次,男女生的下丘脑活动差异明显,下丘脑活动的增加可能是女生出现更多失眠症状的关键机制[41]。最后,女生月经周期中卵巢激素的波动也可能是导致更多失眠症状的重要因素[42]。因此,大学新生的睡眠促进应考虑性别差异,结合社会、心理、生理方面的形成原因采取有针对性的干预措施。

3.2 心理韧性与大学新生非恢复性睡眠的关系

本研究发现,控制性别变量后,心理韧性对大学新生非恢复性睡眠仍具有显著的负向预测作用,心理韧性越高,非恢复性睡眠越少,与前人对心理韧性和睡眠关系的研究结论一致[43]。Wang等人通过交叉滞后模型探讨心理韧性和睡眠质量的关系,发现高心理韧性可以预测更好的睡眠质量和更短的睡眠潜伏期[44]。Philip等人对失眠的干预性研究发现,通过认知行为治疗提高个体的心理韧性,可以将1年后失眠症复发的概率降低76%[45]。此外,良好的心理韧性可以让大学新生保持乐观的态度,把每件事都视为有用的经验,关注个人的长处和品质,善用建设性的批评,与他人建立密切的关系,发展社交技能等[46],从而更好地适应大学生活环境,减少各种压力源对睡眠质量的不良影响。因此,提高大学新生的心理韧性,发挥心理韧性对睡眠的保护性作用,对大学新生的睡眠健康具有重要的意义。

3.3 感知压力在心理韧性和大学新生非恢复性睡眠间的中介作用

本研究发现,感知压力在心理韧性和非恢复性睡眠之间发挥部分中介的作用,具有70.62%的中介效应。心理韧性对大学新生非恢复性睡眠的影响,一方面通过直接的路径实现,另一方面通过影响感知压力这一间接路径实现。心理韧性理论的“韧性-风险”模型[47]可以进一步解释这一中介作用。在思想、情感和身体感觉受压力干扰的情况下,高心理韧性的人通过调动乐观、正念、积极情感等个体资源和父母支持、同伴支持、家庭功能等家庭、社会环境资源,能接受和面对当前的困难和挑战,专注于眼下的问题,并在个人价值观的导向下采取有效的行动,可以有效应对现实压力并减轻主观上的压力,进而抑制或减少压力对睡眠造成的负面影响。反之,心理韧性低的个体缺少积极的个体资源和家庭、社会环境资源,看待问题偏向消极,对困难和挑战缺少有效的应对措施或不能将措施付诸于实际行动,因而感知到更多的压力,导致肾上腺皮质激素和皮质醇增多,以及抑郁、焦虑、绝望等负性情绪增加[48],进而影响到睡眠。因此,要改善大学新生的非恢复性睡眠,不仅要重视心理韧性对非恢复性睡眠的直接影响,也应该重视心理韧性通过感知压力这一内因对非恢复性睡眠的间接影响,在提升大学新生心理韧性的同时,还要通过压力调节训练帮助他们减轻感知压力水平。

3.4 睡眠时型的调节作用

本研究发现,睡眠时型在心理韧性和大学新生非恢复性睡眠之间发挥了调节作用。对于夜晚型的大学新生,心理韧性越高,醒后精力恢复程度越高,非恢复性睡眠越少;但对于清晨型的大学新生,心理韧性对非恢复性睡眠没有显著影响。可见,提升心理韧性对夜晚型大学新生的睡眠恢复更为重要。夜晚型的人更喜欢晚睡晚起,由于大学的课程和课后活动大多集中在早晨到傍晚的时间段,夜晚型的学生需要调整内源性的睡眠-觉醒偏好以适应外在学习和活动日程安排,同时要在这个过程中保持最高的警觉性和最大的活力,因此夜晚型的学生面对的挑战和负荷更大,需要更高的心理韧性来避免睡眠功能受损。研究结果提示,要侧重对夜晚型大学新生的心理韧性培养。

此外,本研究还发现,睡眠时型对心理韧性通过感知压力影响非恢复性睡眠的前半段路径没有显著的调节作用,说明无论是清晨型还是夜晚型,心理韧性对感知压力的负向作用一致。但睡眠时型对心理韧性通过感知压力影响非恢复性睡眠的后半段路径有显著的调节作用。具体来说,相比夜晚型的大学新生,对于清晨型的大学新生,随着感知压力的增加,醒后精力恢复程度下降的幅度更大,即非恢复性睡眠更严重。可见,清晨型大学新生的睡眠恢复更容易受到感知压力的影响,更容易因为压力的增加而引发非恢复性睡眠。这可能跟清晨型人群的心理特征有关。研究表明,清晨型的人比夜晚型的人更内向[49],而内向者对压力较为敏感,尤其在压力较大时会增强感知警戒(perceptual vigilance)[50],因而更容易感受到压力并受到压力的负面影响。研究提示,应注重培养清晨型大学新生的抗压能力。

3.5 研究局限和下一步研究展望

本研究还存在一些不足有待后续研究加以完善。首先,本研究采用自评问卷的方式进行数据收集,在程序上通过匿名调查、部分题目反向计分的方式控制了共同方法偏差,以后可结合访谈、他评等方法收集数据,进一步控制方法偏差。其次,本研究采用的是横断面的研究设计,虽然在研究多个变量之间的关系、支持和解释复杂模型等方面有其优势[51],但难以从严格意义上明确各变量之间的因果关系,以后可以采用纵向研究和实验研究,以验证本研究的结果。最后,本研究的样本主要来自广东高校,今后的研究可采用多中心点取样,扩大抽样范围,以增强研究结论的可推广性。

心理韧性可以直接负向预测大学新生的非恢复性睡眠,也可以通过感知压力间接预测非恢复性睡眠。睡眠时型对心理韧性影响非恢复性睡眠的直接路径和后半段中介路径都有调节作用。大学新生非恢复性睡眠的改善应结合其睡眠时型开展心理韧性提升及压力调节训练。