噬菌体防控沙门氏菌生物被膜的研究进展

2023-03-07李晓宇迟新月王林会马永生魏炳栋王丽丽张慧君孙晓雯李仕彬李纪彬徐永平

李晓宇,迟新月,王林会,马永生,魏炳栋,王丽丽,张慧君,孙晓雯,李仕彬,李纪彬,徐永平*

1(大连理工大学 生物工程学院,辽宁 大连,116024)2(大连赛姆生物工程技术有限公司,辽宁 大连,116620)3(大连海洋大学 食品科学与工程学院,辽宁 大连,116023)4(吉林省农业科学院 畜牧分院,吉林 公主岭,136100)

沙门氏菌(Salmonellaspp.)属于肠杆菌科、革兰氏阴性兼性厌氧菌,血清型共有2 600多种,是全球范围内导致食源性疾病的重要病原菌之一。沙门氏菌极易污染水源、动物性食品(如肉蛋奶等)、生鲜果蔬等,严重威胁公共健康和食品安全。可引起的食物中毒主要表现为伤寒、急性肠胃炎和败血症等,一旦进入血液,会导致系统性炎症甚至死亡。在欧盟,沙门氏菌近年来一直是危害仅次于空肠弯曲杆菌的第二大常见人畜共患病致病菌[1]。在美国,沙门氏菌每年导致约135万例疾病、26 500例住院治疗和420例死亡[2]。我国在2020年共计爆发286起沙门氏菌食物中毒事件,造成3 446人次患病,占细菌性食物中毒的首位[3]。

食品受致病菌污染的途径很多,其中交叉污染尤其是固体食品与食品加工接触面之间的接触污染是食品加工业中污染率最高的污染途径。沙门氏菌可以黏附于不同的食品加工接触面如不锈钢、玻璃、铝箔、聚乙烯和聚氟乙烯等,产生大量的多聚物基质包裹在自身菌体外,形成生物被膜(biofilm)保护细菌在恶劣条件下生存并转移到新环境,加速细菌的交叉污染[4]。多种食品生产线的加工接触面中已检测到沙门氏菌生物被膜的存在,并引发多起食物中毒事件。与浮游菌相比,生物被膜能够大大提高致病菌对各种化学杀菌剂和环境变化的耐受性,这使得即使在食品加工过程中经过严格的清洗消毒程序也难以有效将其去除,从而造成持续污染[5]。因此,控制食品中沙门氏菌的污染,特别是防止其形成生物被膜交叉污染食品,成为食品工业面临的严峻挑战。

食品工业中控制的传统方法主要是热杀菌(高压蒸汽灭菌、微波加热等)和化学消毒(二氧化氯、过氧乙酸、季铵盐类等)[6-7]。然而热杀菌会影响食品的感官和营养价值;化学消毒存在腐蚀食品加工设备、易使细菌产生耐药性、消毒剂残留等食品安全问题。因此,亟待开发针对食源性致病菌生物被膜控制和清除的新型策略。

噬菌体(bacteriophage)是细菌的天敌,与化学消毒剂相比,具有特异性强、自我增殖快、安全性高、研发时间短等突出优势[8]。自2006年以来,已陆续有多款噬菌体产品作为食品生物防控剂获得美国食品药物管理局 (Food and Drug Administration,FDA)批准,用于控制禽类、肉制品和其他食品中的单增李斯特菌、沙门氏菌等食源性致病菌污染[9]。这些进展突出了噬菌体控制食源性致病菌的巨大潜力,并证明了噬菌体在保障食品安全方面的可行性。近年来,随着对噬菌体研究的深入,研究人员发现噬菌体及其衍生物不仅可以有效抑制生物被膜的形成,而且可以破坏已形成的生物被膜。本文针对沙门氏菌生物被膜的危害,综述了国内外应用噬菌体破解沙门氏菌生物被膜的研究进展,详细地阐述了噬菌体的作用机制及应用现状,并对其未来研究方向进行了展望。旨在为沙门氏菌生物被膜的有效控制提供新的思路,为噬菌体的进一步开发与应用奠定理论基础。

1 沙门氏菌的生物被膜

1.1 沙门氏菌生物被膜主要结构成分

生物被膜中的细菌嵌入在自产的胞外聚合物(extracellular polymeric substances, EPS)基质中,使其免受紫外线辐射、高盐度、高压、极端温度与pH、抗生素和营养不良等极端环境的侵害[10]。EPS的组成取决于物种和环境条件,通常由多糖、蛋白质及核酸等组成[11]。卷曲菌毛、纤维素和细胞表面蛋白BapA是沙门氏菌生物被膜的主要基质成分,并且对生物被膜的形成以及在各种生物和非生物表面存活至关重要[12-13]。

卷曲菌毛是淀粉样纤维,与表面黏附、细胞聚集、环境持久性和生物被膜形成等有关,是沙门氏菌细胞外基质中主要蛋白质成分[12]。参与生物被膜形成的另一种蛋白质是Ⅰ型菌毛,是最常见的黏附细胞器,决定着生物被膜形成时最初的黏附,并且是重要的毒力因子[14]。除此之外,LATASA等[15]报道BapA是肠炎沙门氏菌形成生物被膜所需的一种细胞表面蛋白,bapA的缺失会导致生物被膜形成能力的丧失,而bapA的过度表达使生物被膜的形成增加。通过CsgD的作用,bapA的表达与卷曲和纤维素的表达相协调,卷曲菌毛的过度生产可以弥补bapA缺陷株的生物被膜形成障碍[15]。

纤维素是沙门氏菌EPS胞外多糖组分中的一种重要物质,负责黏性结构和细胞间远程的相互作用。塑料上生物被膜的持久性也受纤维素的影响,当肠炎沙门氏菌菌落在没有营养物质的塑料上培养数月时,野生株的存活率比纤维素和菌毛缺陷的突变体高[16]。有研究报告了鼠伤寒沙门氏菌在巨噬细胞内产生纤维素,并且阻止纤维素的合成会增加细菌毒性[17]。这现象表明,纤维素是减弱沙门氏菌毒力的决定性因素。

除上述的基质成分外,胞外DNA(eDNA)也在生物被膜的形成中起关键作用,包括为固着细胞提供营养与能量促进生物被膜形成、促进细胞水平基因转移(horizontal gene transfer,HGT)和为生物被膜结构提供稳定性[18],WANG等[19]首次发现沙门氏菌生物被膜中存在eDNA,这导致沙门氏菌在聚苯乙烯和玻璃上生物被膜的形成较少,但对预先建立在聚苯乙烯和玻璃表面上的生物被膜结构没有显著影响。

1.2 细菌生物被膜的生命周期

细菌生物被膜的发育是一个复杂的、动态并且循环的过程,主要包括3个阶段:附着/黏附、成熟和分散(图1)[20-21]。附着可以进一步分为初始可逆附着和不可逆附着两个阶段,在附着过程中,鞭毛和Ⅳ型菌毛发挥着重要的作用,并且细菌在不可逆附着阶段可以承受更强的物理或化学剪切力。生物被膜的第一层形成后,随着细菌的增殖以及对流体中其他细菌的大量招募,细菌分泌越来越多的EPS,生物被膜也由一层发展为多层的成熟生物被膜。生物被膜成熟后,由于缺乏营养和细菌间竞争激烈等原因,最终导致生物被膜中的一部分发生分散,浮游细菌的释放促进了其他表面新生物被膜的产生[22]。生物被膜循环往复的生命周期是其难以根除的一大原因,且生物被膜在不同生长阶段对抗菌剂的耐受程度也不同,成熟的生物被膜更难被清除,因此预防生物被膜的形成变得更为重要。

图1 细菌生物被膜形成过程

2 噬菌体防控沙门氏菌生物被膜的研究现状

2.1 噬菌体的生命周期

噬菌体是一种感染细菌的高特异性病毒,由蛋白质和核酸组成,其生命周期可分为两大类(图2):裂解周期和溶原周期[23-24]。在裂解周期中,感染过程始于噬菌体尾部蛋白不可逆的附着在细菌细胞表面的受体上,一旦噬菌体DNA进入宿主细胞,就会合成特定的酶来驱动宿主细胞产生新的噬菌体颗粒和细胞裂解所需的蛋白质。最终发生细胞裂解、子代噬菌体释放和邻近易感细胞感染。当噬菌体进入细胞内并未发生裂解,而是作为前噬菌体持续存在于宿主细胞基因组中,此时噬菌体进入了溶原周期。但不同的环境信号会导致进入溶原周期的噬菌体回到裂解周期。

图2 噬菌体的生命周期

2.2 噬菌体作用于生物被膜的机制

自然界中生物被膜普遍存在,基质中的细菌与噬菌体之间的相互作用频繁进行,近十余年来相关研究论文的数量逐渐上升[25]。噬菌体与生物被膜内细菌的作用不同于抗生素与消毒剂,这种差异背后有多种机制[26]:(1)当裂解性噬菌体在入侵宿主细胞后,释放子代噬菌体,导致该部位噬菌体数量增加,通过基质扩散并消灭产生EPS的细菌;(2)生物被膜内持久性细胞可以被噬菌体感染,这些噬菌体即使不复制,也可以留在细菌细胞内直到他们被重新激活,然后开始进入裂解周期,最终裂解宿主;(3)噬菌体产生的多糖解聚酶,可以特异性识别、结合和消化宿主细胞的EPS,破坏生物被膜结构促进噬菌体渗透到内层侵染细菌[27]。

目前已有研究团队鉴定出160个解聚酶,并且发现绝大多数解聚酶编码在噬菌体结构蛋白(尾部纤维、基板或颈部)的开放阅读框中,或与之非常接近,因此被认为是结构蛋白[27]。根据解聚酶的作用机制可将其分为两类:水解酶和裂解酶,这两种酶都可使多糖分解为可溶性低聚糖,并破坏碳水化合物屏障[28]。噬菌体编码的内溶素(endolysin)属于解聚酶的一种,它在噬菌体复制后期以水解酶的方式切割肽聚糖导致细胞破裂并释放子代噬菌体,可作为抗菌剂使用[29-30]。图3是噬菌体T5内溶素作用于大肠杆菌细胞壁的过程,该过程涉及4种特异性蛋白质的协同作用:穿孔素(holin)形成内膜孔提供进入周质的通道;内溶素降解细胞壁的肽聚糖;两个跨膜蛋白i-spanin和o-spanin协助噬菌体蛋白在周质中相互作用,在裂解的最后阶段使内外膜融合[31]。目前,已有很多研究表明内溶素具有良好的抗菌和抗生物被膜活性[32]。

IM-内膜;OM-外膜;PG-肽聚糖层

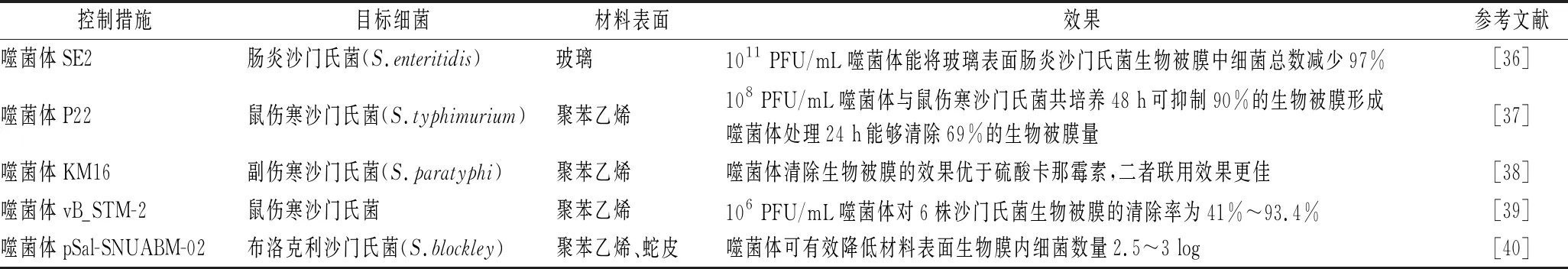

2.3 噬菌体及内溶素防控沙门生物被膜的应用效果

已有的研究表明,单一噬菌体、混合噬菌体或噬菌体与其他防控措施联合使用,均对沙门氏菌生物被膜有一定的消除或抑制生长效果(表1~表3)。总体来看,与清除生物被膜相比,噬菌体在抑制生物被膜的形成方面效果更佳。GONZLEZ等[33]研究表明,噬菌体在生物被膜内的扩散受膜内生物量、菌株对噬菌体的敏感性、噬菌体浓度、以及膜内噬菌体灭活酶的影响。除此之外,生物被膜的生长时间也会影响噬菌体的作用效果。VIDAKOVIC等[34]发现生长48 h的生物被膜可被噬菌体迅速清除,而生长超过60 h后,噬菌体仅在生物被膜边缘侵染,难以扩散到生物被膜内部,这主要归因于成熟生物被膜基质中卷曲菌毛的保护作用。

表1 利用单一噬菌体防控沙门氏菌生物被膜的效果

目前针对单一噬菌体应用中存在的宿主谱窄、细菌易产生抗性的局限性,采用噬菌体鸡尾酒、噬菌体的内溶素以及联合其他防控措施防控沙门氏菌生物被膜的相关研究发展迅速,作用效果详见表2和表3。相较于噬菌体单独应用,上述方法对生物被膜的清除率有明显提升。例如YÜKSEL等[35]将噬菌体P22与外膜通透剂EDTA和乳酸链球菌素(Nisin)进行组合,在噬菌体效价较低时也可清除90%以上的生物被膜。内溶素与微酸性次氯酸水的组合可去除鼠伤寒沙门氏菌生物被膜99%的活菌。需要指出的是,内溶素使用前需用氯仿预处理菌液,以促进内溶素到达细菌的肽聚糖层,然而氯仿并不适用于食品工业的应用。

表2 利用噬菌体混合液防控沙门氏菌生物被膜的效果

表3 噬菌体与其他防控措施联用防控沙门氏菌生物被膜的效果

3 总结与展望

沙门氏菌在食品及其接触表面形成的生物被膜污染对于食品工业构成极大威胁,然而使用传统的化学消毒剂难以有效将其完全去除而且极有可能诱发新的食品安全问题。本文系统综述了噬菌体和其编码的裂解酶破解沙门氏菌生物被膜的独特优势和巨大潜力,这无疑为解决沙门氏菌生物被膜的控制和清除提供了新的见解与思路。目前相关的研究在国外已经较为火热,而国内对于噬菌体防控沙门氏菌生物被膜的研究尚处于起步阶段。需要指出的是,应用噬菌体防控生物被膜也有其限制性因素,如噬菌体裂解谱窄及细菌易产生抗性、生物被膜基质的阻碍、基质内细菌多样性等。因此,本文基于噬菌体防控沙门氏菌生物被膜的研究现状,对其未来研究方向进行以下几点展望。

(1)拓宽噬菌体的宿主谱:噬菌体的高度专一性特点导致噬菌体的宿主谱窄,并且细菌容易对其产生抗性,这极大地限制了噬菌体的应用。目前常见策略是开发噬菌体“鸡尾酒”来拓宽噬菌体的宿主谱,但如何优化噬菌体组合,降低噬菌体耐受的可能性和速度是研发的热点和难点。此外,还可以通过改变噬菌体尾丝蛋白的结构构建工程化噬菌体,从而扩大噬菌体的宿主范围。

(2)提高噬菌体制剂的稳定性:食品加工过程中的外界条件,如pH、温度以及抑制性化合物等会对噬菌体控制和清除生物被膜的效果产生影响。因此,开发可耐受外界环境因素的噬菌体及其裂解酶,对其实际的产业化应用至关重要。

(3)噬菌体与其他控制策略联合:生物被膜致密的EPS基质会阻碍噬菌体对细菌受体的识别,被认为是限制噬菌体扩散到生物被膜中的主要障碍之一。目前使用噬菌体联合其他控制策略作用沙门氏菌生物被膜已初显成效,这种联合作用方式能相互取长补短,有望最大程度地提高噬菌体的作用效果,将是未来噬菌体清除生物被膜的重要研究方向之一。