对校园欺凌说“不”

——引导中职生避免校园欺凌的心理课设计

2023-03-03冉笑雪重庆市医药学校重庆401220

◎ 冉笑雪 (重庆市医药学校,重庆 401220)

【活动理念】

近年来,校园欺凌事件频发,由此引发的学生心理问题也受到越来越多的关注与重视,校园欺凌导致学生人际关系不和谐、情绪调节失控、抑郁症、自残,甚至自杀已屡见不鲜。而中职学生学习能力较弱,对事情的看法较为浅显、不够客观,更容易陷入校园欺凌的事件中并无所适从,而中职学生对校园欺凌的看法在一定程度上会影响他们的行为决策,所以本次活动旨在帮助中职学生正确看待校园欺凌,从而避免校园欺凌的发生与不良影响。

角色扮演法是一种情景模拟活动,一种常见的教育方式,通过创设特定的情景,让学生进行角色扮演,能帮助学生在体验角色心理活动的过程中,获得对角色的认知和建构,从中受到启发,培养积极的心理品质。以角色扮演的方式开设一节头脑风暴体验课程,可以陪伴学生们一起加深对校园欺凌背后生命、真理的思考。

【活动目标】

1.知识与技能:学习校园欺凌的定义,明确校园欺凌的界限;了解校园欺凌的表现形式,明确校园欺凌的原因、危害,以及预防方法。

2.过程与方法:通过小组头脑风暴,集思广益,从“欺凌者”和“被欺凌者”两个角色的角度出发,共同探讨“为什么会出现校园欺凌”“校园欺凌的危害”“如何预防校园欺凌”。

3.情感态度与价值观:正确看待校园欺凌,提高对“校园欺凌是错的”认识,培养对校园欺凌说“不”的勇气与自信。

【活动重难点】

重点:了解校园欺凌的定义,明确校园欺凌的界限;探讨校园欺凌的原因、危害,以及预防方法。

难点:从不同角色的角度出发,讨论校园欺凌的原因、危害、预防方法,改变对校园欺凌的错误认知,提高自我防范意识,培养对校园欺凌说“不”的勇气。

【活动准备】

多媒体课件、任务单。

【活动方法】

角色扮演、头脑风暴、小组合作。

【活动对象】

中职一年级学生

【活动时长】

一课时

【活动过程】

一、导入阶段——初步认识校园欺凌

观看视频《少年的你》片段(女主角被欺凌的画面)。

教师提问:同学们,刚刚视频里的内容是什么?

学生回答自己观看的内容。

教师引导:那么你与同学发生冲突、争执了,失去理智地辱骂、殴打对方,这是校园欺凌吗?

学生回答。

(注意:此时不要刻意强调正确答案与错误答案,允许学生自由表达自己对校园欺凌的认识,然后逐渐引导学生正确认识校园欺凌的相关内容)

教师反馈:同学们都很棒啊,都很勇敢地表达了自己的想法,那么校园欺凌到底是什么呢?让我们先从专业的定义去理解吧。

设计意图:通过视频的方式引起学生们的学习兴趣,引导学生们开始思考什么是校园欺凌,并在学生分享自己的想法之后正向反馈他们的勇敢,鼓励学生们下次再积极主动地参与讨论。

二、转换阶段——了解定义,明确界限

(一)多媒体展示校园欺凌的定义

指在校园内外学生间一方(个体或群体)单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺负、侮辱,造成另一方(个体或群体)身体和心理伤害、财产损失或精神损害等的事件。

(二)明确校园欺凌的界限

教师:同学们,现在我们再看刚刚那个问题,再次思考“你与同学发生冲突、争执了,失去理智地辱骂、殴打对方”是否属于校园欺凌呢?

学生:如果我及时停止并且事后反思、道歉,这属于情绪失控下的与同学之间的矛盾纠纷,如果我充满恶意并且不思悔改,还有下一次这样的行为,那么就属于校园欺凌的范畴了。

教师:同学们很棒,都在认真思考,那我们再回想一下刚刚从视频里看到的女主角经历了哪些形式的校园欺凌呢?

学生:被嘲笑侮辱(言语欺凌),被殴打、推下楼梯(身体欺凌),被排斥孤立(社交欺凌),被拍视频发到网络上(网络欺凌)……

教师总结校园欺凌的表现形式。

言语欺凌:充满恶意的外号、辱骂、嘲笑、威胁、恐吓……

身体欺凌:推搡、踢打、敲诈、勒索……

社交欺凌:恶意传递八卦或小道消息、排斥、孤立……

网络欺凌:将隐私发到网络上、在互联网上进行辱骂……

设计意图:从专业角度去正确认识校园欺凌,并结合开头的视频内容引导学生思考校园欺凌的表现形式,更进一步地了解哪些言行属于校园欺凌的范畴,明确校园欺凌的界限。

三、工作阶段——角色扮演,深度体验

(一)角色扮演

根据学生们的意愿,将学生分为“欺凌者”和“被欺凌者”两种角色。

教师:你为什么想扮演这个角色?/你为什么不愿意扮演那个角色?

学生:我想做欺凌者,因为这样我才不会被伤害。(教师引导:那被你伤害的同学怎么办呢?)

学生:我不想做欺凌者,我认为伤害他人是不对的。

学生:我想做被欺凌者,我想真实地去理解被伤害时的痛苦,这样我才能知道我在与人交往过程中如何避免无意识地伤害他人。

学生:我不想做被欺凌者,我不想被伤害。

注意事项:如果出现某个角色愿意扮演的学生人数较少,可以引导学生们思考为什么这个角色选择的人数较少,进一步启发学生们正确认识校园欺凌。

(二)头脑风暴

让学生从自己所扮演角色的角度出发,思考以下问题。

1.为什么出现校园欺凌?(即为什么欺凌他人/被欺凌)

2.校园欺凌(对欺凌者/被欺凌者)的危害是什么?

3.如何预防校园欺凌?(即如何预防欺凌他人/被欺凌)

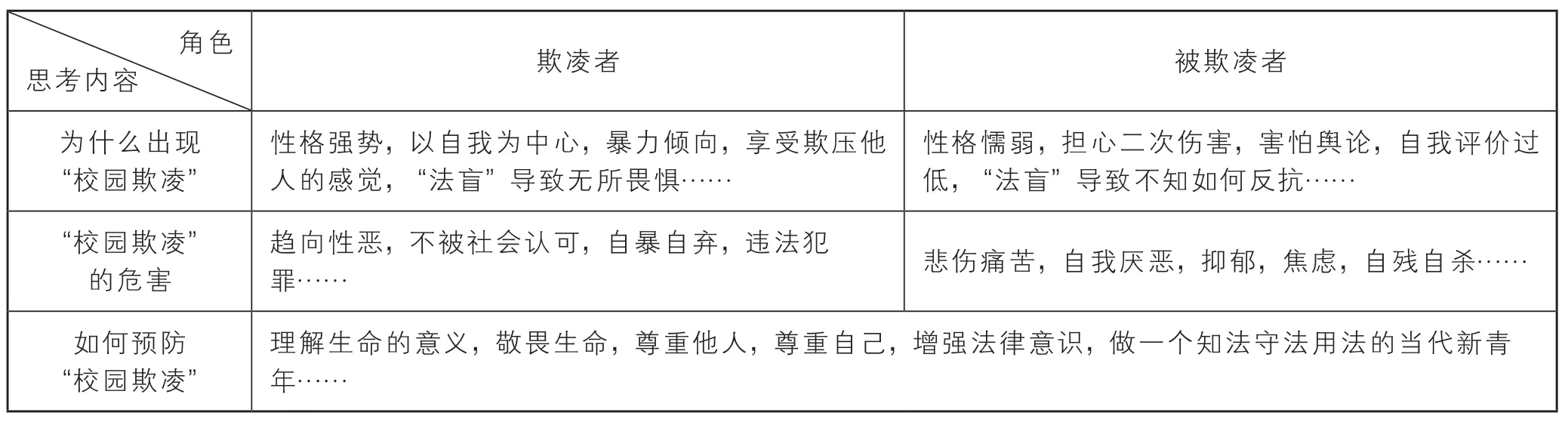

发放任务单(见表1),小组合作,讨论并填写,随后让“欺凌者”“被欺凌者”分别分享自己的想法,教师在黑板上进行汇总。

表1 课堂任务单

设计意图:有时候只有切身的体会才会有更深入的思考与更多收获,通过角色扮演让学生们能够更真实地理解“欺凌者”和“被欺凌者”的感受,从而真正地认识到校园欺凌的错误性与危害性,明确面对校园欺凌一定要勇敢地拒绝,并学会用正确的方法帮助自己或他人预防、处理校园欺凌。

四、总结升华阶段——多向思维,深入思考

(一)引导学生做总结

学生:今天作为欺凌者,我发现伤害别人并不是一件有趣的事情,相反很有可能对我自己也是一种伤害,我的良心会不安,并且也交不到真心的好朋友。

学生:今天作为被欺凌者,我感受到的是如果我一直不能勇敢地反抗,那我可能会永远被他人或自己所欺凌,所以我要勇敢一点,我相信只要自己愿意积极、乐观、勇敢、坚强地面对世界,很多问题都能解决。

学生:……

教师:非常感谢同学们的积极参与和勇敢表达,面对校园欺凌,我们一定要有一个意识,那就是说“不”,我们要正确认识到校园欺凌的危害性,也要学会使用正确合理的方法保护自己和他人,我相信每一位同学都是心怀善意的,也祝愿大家能够清澈明朗、遇见美好、向阳而生!

(二)引入观点

在校园欺凌里还有一个角色“旁观者”,请大家思考应如何定义“旁观者”。有一种观点认为,“校园暴力中没有旁观者,旁观是另一种形式的加害”。在本次活动结束之际,请同学们带着这个思考继续认识并探讨关于校园欺凌的内容。

设计意图:由学生们自行总结,教师最后归纳性总结。并加入“旁观者”角色,启发学生们继续探索校园欺凌相关内容,引导学生们更主动全面地认识校园欺凌。

【活动反思】

整个活动除了校园欺凌的定义与表现形式,教师不呈现任何文字性、理论性的内容,关于校园欺凌的原因、危害、预防方法,由学生们探讨并分享,教师引导性进行总结。学生们自愿分成“欺凌者”和“被欺凌者”两种角色,并分别从两种角色的角度去思考问题,从不同角度看待某种现象,可以对该现象有更全面的了解与认识。最后再加入另一个角色“旁观者”,让学生们带着疑惑去思考“旁观者是否无辜”,加深对本节课的探索乐趣,增强学生们自主学习的动力。

本次活动是从个人角度探讨了校园欺凌的话题,接下来的延伸课程可以从学校、家庭、社会的角度再次探讨校园欺凌的相关话题。在引导学生们探讨校园欺凌的原因、危害、预防方法时,也可以更进一步探讨问题的本质,并形成具有总结性、结构化的知识内容。