《搜神记》动物书写的道德化取向

2023-02-28罗雅喆

罗雅喆

(重庆师范大学文学院,重庆 401331)

《搜神记》①记载了大量光怪陆离的鬼怪故事,其中许多故事都经由动物而展开,全书提及的动物数量可观、种类繁多,依据《大戴礼记·易本命》篇的分类方法,全书的动物可以分别归属至蠃、鳞、毛、羽、昆五大类别,后世习惯将“蠃、鳞、毛、羽、昆”称为“五虫”,以“五虫”概念为标准,《搜神记》 全书464 篇中动物总计70种,其中鳞类14 种、羽类19 种、蠃类2 种、毛类19 种、介类16 种,所涉及的篇章共计234 篇,在全书的占比高达50.4%,由此可见,动物在此部志怪小说中充当着极为重要的角色。目前,学界关于《搜神记》中动物的研究主要集中在某一类动物意象,或在特定主题下涉及的部分动物,对于全书的动物概况以及基于人类道德伦理视阈下的整体关照尚属欠缺。 观察《搜神记》中的动物世界,不难发现,它与人类世界共享着某些相同的观念,其中道德观尤为突出。汉学家胡司德在《中国古代的动物与灵异》 一书中指出:“人类世界和动物世界是个道德上同条共贯的整体。 ”[1]208本文延续此观点,着重探究动物与人类社会之间的关系,以及道德如何在此关系中发挥作用。

一、动物世界与人类社会在道德上的同条共贯

“在儒家的道德世界中, 自然界中的所有存在物都拥有某种道德地位, 人对人之外的动物、植物和整个生态系统都负有道德责任。 ”[2]34在《搜神记》的道德世界中,人处于中心位置,掌握着道德的解释权和主导权,而由于动物与人类在道德和精神上具有相关性,因此人类社会的伦理道德总能通过各种形式“影响”动物世界。 同时,在人类刻画出的包罗万象的道德世界中, 人格化、道德意志化的动物也被人为地赋予了推动人类自身伦理道德建构和完善的能力。

(一)道德化的动物世界受人类伦理道德的影响

动物灾异故事是人类道德伦理被人为地附着到动物世界最成功也是最普遍的一种形式。《搜神记》中收录了大量动物灾异故事,李剑国基于依类相辑的原则,在《新辑搜神记》一书中单独设立了“妖怪篇”,并在篇首对本部分内容做出说明——“所叙为灾异变怪,吉凶征兆之事”[3]165。六卷的篇幅中共收录了89 则故事, 其中动物灾异故事41 篇。《搜神记》中妖孽祸乱与人事的关联主要体现在两个方面。

第一,人类世界的失德失政会直接导致动物灾异。 由于人类世界尤其是人君的失德、失政导致动物世界中的变异现象是变异故事中最常见的类型,变异首先表现为动物形体的异变。 如卷十《五足牛》篇记载:

秦惠文王五年,游朐衍,有献五足牛,时秦世丧用民力。[3]175

京房对五足牛的解释是:“兴繇役, 夺民时,厥妖牛生五足。 ”[3]175又如长角的马和狗,卷十一《马狗生角》篇记载:

汉文帝十二年,吴地有马生角,在耳,上向,右角长三寸,左角长二寸,皆大二寸。 后五年六月,齐雍城门外有狗生角。[3]178

刘向对这种怪异现象的看法是,马本是无角动物,如今出现马生角的怪异现象,是吴国有举兵造反之意所引起的。 京房的观点与之类似:“臣易上,政不顺,厥妖马生角,兹谓贤士不足。 ”[3]178“执政失,下降害之,阙妖狗生角”[3]179;这种外形变异的故事还有很多,如卷十一《牛祸》,记载汉景帝中元六年(前144 年), 有头牛的背上长出脚, 刘向认为这类牛祸是由于对内思想愚蒙纷乱,对外大兴土木所导致,牛背长角,是下将犯上的征兆。 这一类形体变异故事中还存在着另外一种特殊的异变,即不同物种间或同一物种牝牡间的变异,这种变异往往呈现出突然性、瞬间性的特点,有时也通过生产出异类的方式来表现。 如卷十《马生人》:

秦孝公二十一年,有马生人。 昭王二十年,牡马生子而死。[3]174

京房认为:“方伯分威,厥妖牡马生子。 上无天子,诸侯相伐,厥妖马生人。 ”[3]174

另外一类变异故事表现为人类道德伦理的缺失直接导致一类新的物种的产生,这类动物的存在一般会对人类自身构成威胁。 如卷十七《蜮》:

汉中平年内,有物处于江水,其名曰蜮,一曰短狐。 能含沙射人,所中者则身体筋急,头痛发热,剧者至死。 江人以术方抑之,则得沙石于肉中。《诗》所谓“为鬼为蜮,则不可得”也。今俗谓之溪毒。 先儒以为南方男女同川而浴,乱气之所生也。[3]280

故事记载了汉灵帝时期,生活在江水中能含沙射人的短狐,行迹难测。 如《诗经》中所说:“为鬼为蜮,则不可得”[4]412,人一旦被它射中,严重的甚至会危及生命。 而蜮的起源是由于男女同在一条河中洗澡,并由“淫乱”的女子占据了主导,“淫乱”之气所化生。 蜮这种动物的产生,充分体现了人类世界的伦理道德混乱对动物界的负面影响。

第二,施行德政可以平息和避免动物灾异的发生。 按照阴阳五行学说的观点,灾异与政治直接关联,“凡灾异之本,尽生于国家之失”[5]259。 灾害怪异之事是上天对人类世界失德、失政的警示与惩戒,相反,推行仁政也同样能够获致天的感应,使动物灾害得以避免,或在灾祸发生后得以迅速平息。 如卷二十六《王业》:

王业,和帝时为荆州刺史。 每出行部,沐浴齐洁,以祈于天地:“当启佐愚心,无使有枉百姓。 ”在州七年,惠风大行,苛慝不作,山无豺狼。[3]428

王业在任荆州刺史的七年时间里, 施行仁政,境内仁爱的风气盛行,没有邪恶暴虐的事情发生, 连山中的豺狼都消失了, 甚至在王业死后,两只白虎守卫在他身边,直到丧事结束后才离开。

卷二十六《何敞》《徐栩》篇均记载了蝗虫灾害,在以农业为根基的古代中国,蝗灾一直是影响百姓农业生产活动最严重的灾害之一,在《搜神记》的灾异观下,蝗灾被视作动物灾祸,同样会遭受人事的“影响”。 如《徐栩》篇:

徐栩,字敬卿,吴由拳人。 少为狱吏,执法详平。为小黄令。时属县大蝗,野无生草,过小黄界,飞过不集。[3]428

旧本卷十一《小黄令》还有补充记载:“刺史行部责栩不治,栩弃官,蝗应声而至。 刺史谢,令还寺舍,蝗即飞去。 ”[6]132徐栩在任时的公正严谨,使得治下得以避免蝗虫的侵害。

《搜神记》 中的灾异观很大程度上代表了当时社会流行的动物观, 大量动物灾异的产生,究其原因, 都无一例外地与人类政治和道德相挂钩。 灾异观念背后暗含着人类社会的伦理道德向包含动物在内的自然万物的延伸, 发挥着批判现实的作用。在儒家天人感应观看来,当人类世界政通人和、道德普及时,动物世界会随之显现出祥和之态;而一旦德政有失、人伦败坏,动物世界也会因此接受到“负面影响”,出现犬、鸡、牛、马等动物的异变,形成所谓的“马祸”“犬祸”“牛祸”等。

(二)动物被人为赋予推动人类伦理道德建构的能力

干宝笔下的动物世界,无意建构体现动物各自的自然属性的生物系统,对动物的描述并不取决于动物的生物学属性而是更多地由动物的社会性功能决定,多数情况下,人们辨别和理解动物是出于道德、政治、礼仪、宗教和社会的需要。一般来说, 一些动物因其破坏人类社会生产、威胁人的生命安全而被视为恶兽,如卷十四《彭蜞化鼠》中由彭蜞变化而来的遍布田野、大肆咬食稻谷的老鼠;卷二十五《扶南传》中吃人的老虎和鳄鱼;卷二十六《何敞》《徐栩》篇中引发灾荒的蝗虫;卷二十六《王业》中威胁人类出行的豺狼。 这些猛兽和小虫都因人为的判定被打上恶的标签。而有些动物如呈现罕见红色鳞片的赤蛇、长寿的鼋等被人类视为瑞兽。 由此可见,动物善恶属性的评定往往与人类社会生活有密切关联,这种评价标准带有强烈的主观色彩。 动物被赋予的善、恶的道德属性给了它们与之相对应的道德能力,为其在道德书写层面协助人类社会的道德建设提供了可能。

第一,通过对动物界瑞应恶兆现象的解释实现趋利避害。 在干宝灾异观下,动物具有预示凶吉的能力, 从而在现实世界中显示出祥瑞或灾异。《搜神记》的动物预言故事中尤其以鳞甲类动物预示战争见长,鱼、蛇、龙等长有鳞的动物,往往作为兵器和铠甲的象征, 用来暗示战争的爆发。 如卷十三《鱼集武库屋上》:

魏齐王嘉平四年五月, 有二鱼集于武库屋上,高贵乡公兵祸之应。[3]207

卷十四《鲤鱼现武库》同样记载了鱼出现在武库屋顶上的故事:

太康中,有鲤鱼二枚,现武库屋上……及惠帝之初,诛太后父杨骏,矢交宫阙,废后为庶人也,死于幽宫。 元康之末,而贾后专制,谤杀太子,寻亦废故。 十年之间,母后之难再兴,自是祸乱构矣。[3]221

武库是存放兵器的场所,鱼有鳞甲本身也象征着兵甲之事,二者都在预示战争的来临。 用蛇预示战争的故事如卷十一《赵邑蛇斗》:

汉武帝太始四年七月, 赵有蛇从郭外入,与邑中蛇斗孝文庙下,邑中蛇死,后二年秋,有卫太子事,自赵人江充起。[3]182

用蛇的打斗以及赵邑中蛇的胜利暗示此后汉武帝太子刘据遭赵人江充诬告而最终兵败自杀一事;卷十二《蛇见德阳殿》篇记载汉桓帝即位时大蛇出现在德阳殿上, 蛇出现在禁宫之中,是“将有椒房大臣受甲兵之诛”[3]193的象征;鳞甲类动物作兵甲之象的故事还有卷十四《炊饭化螺》。除鳞甲类动物,卷十二《怀陵雀斗》篇记载汉灵帝时期麻雀相互残杀,乱斗后麻雀的头都断了悬挂在树枝和枳棘丛中,以雀的同类打斗象征“诸怀爵禄而尊厚者,自还相害”[3]200。《搜神记》的这类预示吉凶祸福的故事中,动物在其自然生物属性的基础上又被人为地赋予了道德意志,成为了特定的文化符号和具备社会意蕴的象征物,但归根结底,这些故事都反映出了古人试图通过世间各种非凡的迹象来实现趋利避凶的愿望。

第二, 通过动物故事体现人类道德关怀,宣扬仁义道德。 人对动物应该采取何种态度一直是儒家关注讨论的话题,董仲舒曾表述道:“能说鸟兽之类者,非圣人所欲说也。圣人所欲说,在于说仁义而理之。”[5]147-148胡司德在《古代中国的动物与灵异》一书中对这句话所涉及的对动物界态度的认识论表述大加赞赏,他认为董仲舒所传达的观点是:“圣人不应从事分类学的界定,不应以辨析动物种类为要务,而应致力于制订并阐明人类的价值标准。 ”[1]27圣人对动物的关注点并不在于明确地辨析自然界动物的各种类别,而是通过书写动物来体现仁义之道,阐明人类社会的道德准则。

《搜神记》 的动物书写中最能直观传递人类道德观的当属动物报恩类故事。 卷二十九用专门的一卷辑录动物报恩的故事。 这类故事的情节相似,总的来说,可以概括为“动物遇难受伤或处于困境—人类施恩—动物回报施恩者” 的故事模式。 如《隋侯珠》篇:

隋侯行,见大蛇被伤,救而治之。 其后蛇衔珠以报之。 其珠径盈寸,纯白而夜有光明,如月之照,可以烛堂,故历世称“隋侯珠”焉,一名“明月珠”。[3]453

同隋侯救蛇后被赠明珠的故事类似,《哙参》 篇也记载了哙参照顾受伤的鹤之后被鹤回报明珠, 动物报恩的故事还有《杨实》《庞企远祖》篇等。

这些动物报恩故事的书写肯定了道德的存在价值,道德不仅能够教化、规范人类自身,而且能够对动物世界产生影响;其次,人的善念和恻隐之心能救动物于危难,具有灵性的动物会因此对施恩者采取恩怨分明的回报,通过动物报恩的故事,宣扬了善有善报、恶有恶报的因果报应观念;再次,施恩行为体现了人类对动物的道德关怀,凸显了人的道德性,通过赞扬施恩者和被施恩动物的行为来宣扬仁义道德,推动人类伦理道德的建构和完善。

人类世界与动物世界之间从来都不是简单的直线式、单向性的关系,《搜神记》中动物故事存在的价值,一方面体现了天人感应论下人类世界对动物世界的统摄,赋予了动物在政治、伦理道德等多方面与人类社会的关联性, 另一方面,《搜神记》 中能够积极地为人类世界提供警醒和启发的动物故事,无论是利用动物对于祥瑞灾异的预示来实现趋利避害以及自我反省和约束,还是通过报恩故事来宣扬仁义道德和因果报应观念, 对动物的叙述都并不是聚焦在动物本身,更多地是赋予动物及其行为以社会意蕴,肯定动物世界的征兆对人世的警示和启发,最终推动道德世界的建构。 归根结底,动物扮演的角色是“人类社会认识自己的工具”[1]6。

二、《搜神记》中“五虫”的道德化取向

关于人与动物关系的思考由来已久, 早在《大戴礼记》的《易本命》篇中前人就在涉及动物的分类问题上提出了“五虫”的概念,其文曰:

有羽之虫三百六十,而凤凰为之长;有毛之虫三百六十,而麒麟为之长;有甲之虫三百六十,而神龟为之长;有鳞之虫三百六十,而蛟龙为之长;倮之虫三百六十,而圣人为之长,此乾坤之美类,禽兽万物之数也。[7]259-260

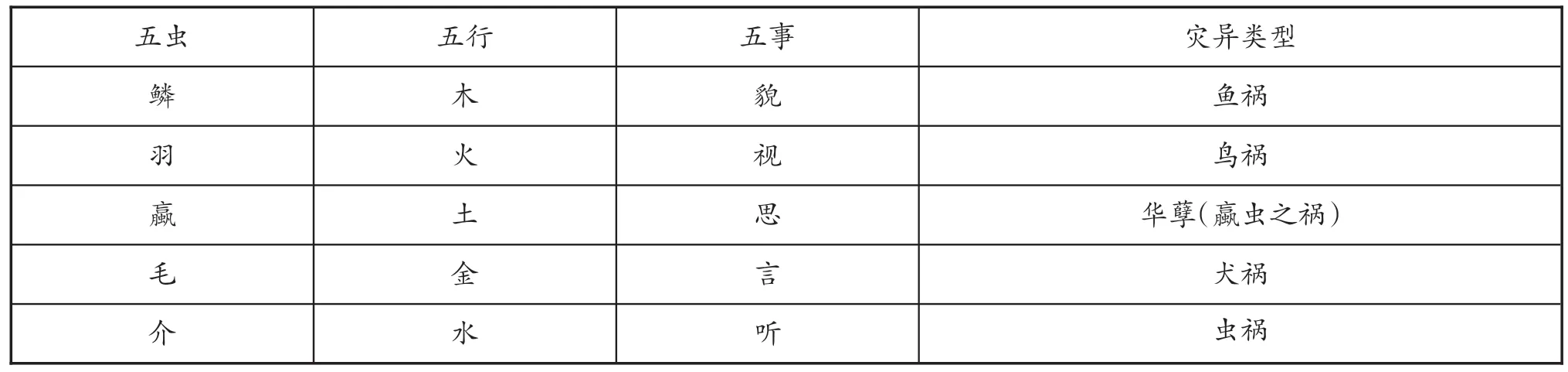

在上述分类下,诸如鸡、鹅等有羽毛的禽类称之为“羽虫”;虎、狗、牛、羊等长毛的走兽称之为“毛虫”;带有甲壳的虫类称之为“昆虫”(后多称为“介虫”);龙、蛇、鱼等具有鳞的动物称之为“鳞虫”;青蛙等无毛无鳞、肌肤裸露的生物称之为“蠃虫”(或“裸虫”)。 后世习惯将“五虫”称为“蠃、鳞、毛、羽、昆”,以“五虫”概念为依据,如表1,《搜神记》中涉及的所有动物可作如下分类:

《搜神记》“五虫”中“鳞”类记载的总次数为84 次,其中涉及道德书写的68 次,占比达81.0%。以此类推,“羽”类动物的道德书写占比为85.9%,“蠃”类占比为57.1%,“毛”类占比为78.9%,“介”类占比为62.0%。由此可见,“羽”类动物的道德书写占比为最高,其次是“鳞”类和“毛”类,占比最低的是“介”类和“蠃”类。 在“羽”类动物的书写中鸟类的书写占比最高,被记载的53 次中有51 次与道德相关,其次是鹅(3/4)③、鸡(7/9)。“鳞”类动物中, 道德书写最多的是蛇(24/27), 其次是鱼(17/23)、龙(10/13)、鼋(8/8)、鳖(6/7)等。 值得注意的是,记载“毛”类动物的故事中,麒麟(1/1)、猫(1/1)、熊(1/1)、狼(1/1)、鹿(1/1)、狗(23/23)、猿猴(5/5)、鼠(7/7)、兔(1/1)这几类动物书写的道德取向甚至达到100%,而如马(15/25)、牛(11/17)、羊(4/6)、猪(12/14)几类动物的书写排除作为出行工具或祭品的功能,剩下的绝大多数也都具备道德取向。 总的来说,这些涉及道德内容的动物故事中,动物书写的选择对象大多是由人类为中心向外辐射,充当人类道德书写工具的动物主要是人类日常生活中常见的如家禽等动物,这正体现了人们利用身边熟悉事物为自身服务的特点,大量的动物书写并不只是简单地以辑录为目的,更深层次的目的是为政治服务, 赋予动物以道德性。

从构成角度来看,人和动物都由“气”生成,干宝认为,宇宙万物都是由木、火、金、水、土五种元气为根本,在《搜神记》卷十六卷首《变化》篇明确表达了他的这一观念。 其文曰:

天有五气,万物化成:木清则仁,火清则礼,金清则义,水清则智,土清则思:五气尽纯,圣德备也。 木浊则弱,火浊则淫,金浊则暴,水浊则贪,土浊则顽:五气尽浊,民之下也。 ……苟禀此气,必有此形;苟有此形,必生此性。 故食谷者智慧而文,食草者多力而愚,食桑者有丝而蛾,食肉者勇而悍,食土者无心而不息,食气者神明而长寿,不食者不死而神。 ……应变而动,是为顺常;苟错其方,则为妖眚。 ……圣人理万物之化者,济之以道。[3]257

人和动物由气组成,气的性质决定了各类事物的属性,但由于元气有各自的特点,其结构方式也不完全相同,因此形成了“食谷者”“食草者”“食桑者”“食肉者”“食土者”“食气者”“不食者”七类不同的物种, 他们各自具有不同的生理特点, 呈现出不同的气质水平。 同时构成事物的“气”的此消彼长、盈虚变化,使得自然界中的万事万物都始终处于不断发展变动之中,正如《周易·系辞上》 所说:“是故阖户谓之坤, 辟户谓之乾,一阖一辟谓之变,往来不穷谓之通。 ”[8]82这里说的也是自然界万物进退往来、“往来不穷”的运动和发展。 然而,纵使妖怪变化万端,却始终以金、木、水、火、土五行为本源,与人类修身的貌、言、视、听、思五件事相联系。 郑玄也说:“凡貌、言、视、听、思、心,一事失,则逆人之心,人心逆则怨,木、金、水、火、土气为之伤。伤则冲胜来乘殄之,于是神怒人怨,将为祸乱。 ”[9]3267那么,五行与五事之间究竟如何作用,又是如何关联动物灾异的?《五行传》如此解释:“貌之不恭,是谓不肃……时则有服妖,时则有龟孽,时则有鸡祸。 ”[10]879此即为木失其性而导致的灾异;“言之不从,是谓不乂……时则有诗妖,时则有介虫之孽,时则有犬祸。”[10]897此即为金失其性而导致的灾异;“视之不明, 是谓不哲……时则有草妖,时则有裸虫之孽,时则有羊祸。 ”[10]931此即为火失其性而导致的灾异;“听之不聪,是谓不谋……时则有鼓妖,时则有鱼孽,时则有豕祸。”[10]949此即为水失其性而导致的灾异;最后,“思心不睿,是谓不圣……时则有脂夜之妖,时则有华孽,时则有牛祸。 ”[10]979此即为土失其性所导致的灾异。 至此,“五虫”又能与五行、五事构成以下关联:

从上述表格来看,古人对动物的认识不再止步于认识和分析各类动物本身的生理特点和习性, 而是在庞大的五行学说下将动物与人事、时令、空间等因素相联系,使动物与人类一同构建起包罗万象的宇宙学说。 这一进步的分类意识,体现了古人对于追求一种包纳一切的思想的渴望,是人类在已有的认知范围内对世界的积极探索。 阴阳五行、天人感应学说对《搜神记》中涵盖人类社会和动物世界的道德世界的建构有着深刻的影响,传达着人的自我意识及对宇宙自然的理解。 如表2 所示,在五行观下,灾异祸乱以及妖怪的产生与阴阳五行相联系,而五行又与人类的五事相关联, 因此构建出了灾异产生的理论根源,同时与人类世界搭建起了紧密的关联。 例如卷十一《长安男子》一篇:

表2 “五虫”与灾异的对应情况

成帝河平元年,长安男子石良、刘音相与同居。 有如人状在其室中,击之,为狗,走出。 去后,有数人披甲持弓弩至良家。 良等格击,或死或伤,皆狗也。 自二月至六月乃止。 其于《洪范》,皆犬祸,言不从之咎也。[3]186

长安石良、刘音两男子枉顾礼法,不听从他人劝说,最终招致长达四个月的犬祸,故事结尾将此祸端的产生归结为“言不从之咎”,正印证了上文《五行传》中“言之不从,是谓不乂……时则有犬祸”一说。

又如卷十一《燕生雀》篇记载成帝绥和二年(前7 年) 三月, 天水平襄有一只燕子产下了麻雀,当麻雀被燕子喂养大后,却都飞走了。 对此京房解释道:“贼臣在国,厥咎燕生雀,诸侯销。 ”又曰:“生非其类,子不嗣世。 ”[3]187在这则故事中燕生雀是奸臣执掌国政的妖兆,生育异类象征着后嗣不能继承王位,而此一灾异的产生的原因是君王的“视之不明”,用非其人,最终导致大权旁落,奸臣当道。

再如卷七《丁姑》一篇,写到淮南全椒县的丁家媳妇因忍受不了婆婆的虐待而自尽,死后有了灵应, 在一次显形后带着婢女来到牛渚津泮,寻找船只过河:

有两男子共乘船捕鱼,仍呼求载。 两男子笑共调弄之,言:“听我为妇,即当相渡也。 ”丁妪曰:“谓汝是佳人,而无所知。 汝是人,当使汝入泥死;是鬼,使汝入水。”便却入草中。须臾,有一老翁乘船载苇又至,妪从索渡,翁曰:“船上无装,岂可露渡? 恐不中载耳。 ”妪言无苦。 翁因出苇半许,安处着船中,径渡之,至南岸……翁还西岸,见两少男子覆水中。 进前数里,有鱼千数,跳跃水边,风吹至岸上,翁遂弃苇载鱼以归。[3]123-124

面对求渡的少妇,两男子调笑戏弄,导致了最后覆水的结局,而反观老翁,宁愿卸下半船芦苇来帮助丁姑,恭敬友好还唯恐照顾不周,故事最后鱼的非正常行为,正从反面印证了言行举止容貌之恭敬严肃的重要意义。

阴阳五行学说影响下的动物观对《搜神记》的动物叙事产生了重要影响,《搜神记》中的动物世界并非是全然独立于人类世界的存在, 相反,古代中国将动物世界纳入人类世界的统摄范畴,并在很多方面都紧密关联,二者在一定程度上可以视作共享相同准则的整体,这样一个同条共贯整体的形成得益于史官身份的干宝对人类伦理和道德的建构。

三、天人感应论下《搜神记》的道德取向及政治意旨

《搜神记》可以看成是干宝继承《汉书·五行志》《续汉书·五行志》等书辑撰成的先秦至两汉的瑞应灾异故事集成,“妖怪篇” 卷首提纲挈领地表明了干宝辑撰动物灾异故事的指导思想,其文曰:

妖怪者,盖是精气之依物者也。 气乱于中,物变于外,形神气质,表里之用也。 本于五行,通于五事。 虽消息升降,化动万端,其于休咎之征,皆可得域而论矣。[3]165

这一关于“妖怪”的论述传达了干宝的阴阳五行观,以及阴阳五行思想在阐释变异现象中的运用。 妖怪同人一样,由阴阳二元气所依附,如若体内元气惑乱、阴阳失调就会导致其产生,在由气所生成的世界里, 元气始终处于流动变化之中,但正由于变化有休咎之分,“应变而动,是为顺常;苟错其方,则为妖眚”[7]257,作为蠃虫中“五气尽纯”的完美典型,圣人承担着以“道”作为调剂, 治理包含动物在内的世界万物变化的责任。此外,虽然因元气运动变化呈现出来的事象千千万万,但是所有的变化都有其原由,只要圣人领悟其中的天道,世间所有的变化、怪异现象就都能够得到合理的解释。

《搜神记》灾异故事在形式上可以分为三类,第一类是仅辑录怪异事件, 其后不附议论和评价。 如《马化狐》:

周宣王三十三年, 幽王生。 是岁有马化为狐。[3]168

第二类故事在语言形式、论说方式上与此前流传的灾异著作及一般数术占验类似, 采用先录灾异现象,后附人事的反语序形式。 如《蛇绕柱》:

鲁定公元年,有九蛇绕柱。 占以为九世庙不祀。 乃立炀宫。[3]173

第三类是在前一类的基础上再附上《易传》《易妖》《洪范》《五行志》《运斗枢》 等灾异著作的解说文字,其中尤以京房《易传》的解析居多,构成“描述现象+ 引用京房、刘向解析”的书写模式。 如《狗与豕交》:

汉景帝三年,邯郸有狗与彘交。 是时赵王悖乱,遂与六国反,外结匈奴以为援。《五行志》以为犬兵革失众之占,豕北方匈奴之象。 逆言失听,交于异类,以生害也。 京房《易传》曰:“夫妇不严,厥妖狗与豕交,兹谓反德,国有兵革。 ”[3]180

《搜神记》之所以如此热衷于辑录灾异故事,与干宝史学家和易学家的双重身份有关。 官至著作郎的干宝不仅是著有二十卷《晋纪》的史学家,同时也是易学的代表人物,《晋书·干宝传》 记载干宝本人“性好阴阳术数,留思京房、夏侯胜等传”,在著作方面,干宝“为《春秋左氏义外传》,注《周易》《周官》,凡数十篇”[11]2150,对阴阳术数的喜爱和钻研,使干宝在撰史和写作的同时十分关注易学,并自觉地将易学思想融入史学著述和文学作品中,形成“《易》史互证”“以易解史”[12]31的写作特点。 在对自然界异象的阐释时,干宝多运用卦象及象数思维加以分析,如《两足虎》一篇记载了晋武帝太康六年(285 年) 时南阳出现了两足虎,对此干宝认为:“虎者阴精,而居于阳,金兽也。南阳,火名也。金精入火,而失其形,王室乱之妖也。 六,水数,言水数既极,火慝得作,而金受其败也。 至元康九年,始杀太子,距此十四年。 二七十四,火始终相乘之数也。 自帝受命,至愍怀之废,凡三十五年。”[10]921干宝用五行相生相克及象数来预示王室纷争和祸乱。 又如魏明帝青龙元年(233 年)正月甲申时,有青龙见于井中。 干宝认为:“自明帝终魏世,青龙黄龙见者,皆其主废兴之应也。 魏,土运;青,木色也,而不胜于金。 黄得位,青失位之象也。 青龙多见者, 君德国运内相克伐也。故高贵乡公卒败于兵。”[10]1000同样以五行相生相克中的金克木的规律来预测兵败,用阴阳术数思想为异象作出解释,实现异象与现实的比附。

现在看来,流行于两汉、魏晋的充斥着阴阳五行天人感应以及谶纬神学的灾异学说十分荒诞不经,所载述的动物寓言和灾异故事很多也都是虚构出来的,但是,纵观讲述和辑录这些灾异故事的主人公大多为彼时的儒生,儒生们谈灾异祥瑞、言天人感应、用谶纬术数,促使了灾异学说在当时的兴盛。 灾异学说虽然神异色彩浓厚,但“在当时却非空头神学, 而是具有强烈现实政治色彩的‘实学’[13]40”,以灾异比附人事是当时儒生参政议政的重要手段,儒生们通过对灾异的分析解释表达作为儒哲的政治理念和立场,从而推动儒家政治理想的实现。 干宝建构灾异谴告说的目的即是如此,干宝重天人感应、阴阳数术,他通过预言灾异或者回溯分析导致灾异的原因,目的是引起世人尤其是君王的道德反省,实现行为规劝。《搜神记》中所描绘的动物在当时的人看来拥有着对人类道德伦理的感知能力,能够对不同的行为采取对应的反应,不论是卷十一《龙见温陵井》 将汉惠帝时的龙祸解释为:“有德遭害,阙妖龙见井中。 行刑暴恶,黑龙从井出。 ”[3]177还是卷十一《长安男子》将长安男子石良、刘音同居导致的犬祸归结于“言不从之咎也”[3]186等故事,都将各类异常之事与人类世界中失德、失政行为相对应,通过对灾异产生原因及产生后严重破坏性后果的描述, 使人产生畏惧悔改之心。《搜神记》中的大量灾异故事与君王联系密切,这与“灾异”的概念有关。 董仲舒曾论述过这一问题,在他看来,人君一旦为政有失,违背上天的意志和目的,就会导致阴阳失调、五行失序,届时,上天便会以灾害等形式以示谴告和惩罚,同时,人君在灾异发生后的反省态度, 会直接影响随后灾异呈现出的由轻微到惊骇的递进程度,“国家之失乃始萌芽, 而天出灾害以告之; 谴告之而不知变,乃见怪异以惊骇之,惊骇之尚不知畏恐,其殃咎乃至。”[7]259正是这种灾异与政治、道德之间关联性的确立,有利于监督社会道德伦理机制的正确运行,推动实现道德的普及和人类道德世界的构建。

《中庸》云:“国家将兴,必有祯祥。 国家将亡,必有妖孽。见乎蓍龟,动乎四体。祸福将至:善,必先知之;不善,必先知之。故至诚如神。”[14]38干宝继承这一天人感应观,将国家的兴衰与君王是否施行德政、仁政直接挂钩。《搜神记》动物瑞应灾异故事存在的价值,体现了天人感应论下动物世界与人类现实世界的比附,通过对动物异常行为的细致分析,将灾异与人类行为、政治得失、伦理道德之间构成因果关联,最终实现对现实过失的及时纠正、行为的节制和约束的政治目的。

结 语

总的来说,《搜神记》书写的大量动物故事不仅在于辑录前代灵异事件,“明神道之不诬”,证实有鬼论有神论的合理性,更深层次的初衷是出于教化目的,通过“描述现象+引用京房、刘向解析”的书写模式,将动物界发生的现象与人类世界一一对应,实现现象与国家治理及统治者道德意识之间的关联,从而传递出人伦社会需要遵循的法则。 作为儒哲,干宝的天人感应观念经由其笔下的动物故事来呈现, 儒家主张弘扬仁义道德,构建社会秩序,在这一背景下,包含动物在内的自然万物均被囊括进儒家社会秩序之中,成为共同组建道德完整体的对象。 干宝继承了这一时代流行的动物观,通过诸如动物灾异故事的书写重建社会秩序,为统治者提供借鉴,“君主是连接宇宙与人类社会的桥梁,其行为和政策都会受到上天的监督[15]63”,正因为“上天”与“君主”之间能够交感相应, 干宝通过辑录动物故事以及从谶纬、天人感应角度对其进行政治分析,建构了动物世界与国家政治运行之间内在逻辑的合理性,体现了干宝作为史官的政治职能。 同时,基于魏晋时代的特殊性,《搜神记》的动物观中也融合了诸如“含德之厚,比于赤子。 蜂虿虺蛇不螫,猛兽不据,攫鸟不搏[16]145”,传达出人类的“德”能够感化鸟兽, 实现人与动物和谐共处的道家思想、墨家“天志论”、阴阳五行论等诸家学说,这一兼收并蓄的动物观仍值得学界进一步探究。

注 释:

①本文的动物数据统计以中华书局1979 年版汪绍楹校注本《搜神记》为研究所据文本。

②括号内标注的数字表示该类动物在小说中出现的次数合计。

③括号内的标注代表“该类动物涉及道德书写的次数合计/出现总次数合计”。