清中后期民族地区的户籍管理与区域社会治理

——以广西兴安县为中心的探讨

2023-02-28龙小峰

龙小峰

(广西民族大学民族学与社会学学院,广西南宁 530006)

引 言

历史上分布广泛的少数民族人口是否被纳入国家的户籍管理制度, 学术界目前对此议题的研究尚无定论。 一些观点认为国家在少数民族人口居住区域的统治相当薄弱, 日常管理尚不涉及, 更不存在把各少数民族人口纳入国家户籍管理体系的事实。 何炳棣认为,道光三十年(1850 年)前,新疆、青海等地和西南的少数民族均不列入保甲户口登记的范围[1]60,官方在上述地区并未对少数民族人口实行户籍管理。周伟洲及安介生对甘青藏区[2]、松潘地区[3]的研究表明,清代中央政府掌握着上述区域各族民众详细的户口数据。另据侯杨方研究,乾隆时期,贵州的部分少数民族人口虽未成为民数汇报的对象,但官方却已将其编入保甲系统[4]。 此外,通过对相关史料的研读可以判断, 那些被冠以“熟”“良”等称谓的民族可以确定为编入户籍者。 以广西为例,在明代时有人就曾明确指出了少数民族的这一特征,其云:“广西傜、僮①、僚蛮杂生,蕃类然微各有别……分生熟二种, 盖以入编籍为熟也。 ”[5]25迨至清代,这种民族的显著特征依然存在,如壮族人:“在庆远南丹、宜山及平乐之荔浦、修仁, 桂林之永福则谓之僮……即隶版籍输赋,谓之熟僮。否,谓之生僮。”[6]433“傜……就编户者谓之熟”[7]562。

概而言之,由于学界对少数民族户籍管理相关问题的研究结论不一,因而,继续推进对少数民族人口户籍管理的研究有着重要的学术意义,相关问题在研究深度和广度上的拓展将有益于我们明晰少数民族人口纳入户籍管理体系的历史过程。 鉴于此,本文以广西兴安县为研究区域,考察清中后期官方如何在民族地区对少数民族人口进行户籍管理,如何治理纳入户籍管理的少数民族地区,并研究在此过程中族际交流和区域社会所呈现出的变迁。

一、清代兴安少数民族人口的来源及聚落地理分布

清代兴安县位于桂林府北部,与湖南永州府东安县交界,因秦代修筑了贯通湘水与漓水的灵渠而著名。 因是灵渠所在地,兴安不仅成为广西与湖南的交通要道,也成为历史上穿越岭南的各民族交往、交流以及交融的重要通道。

兴安地处南岭民族走廊交通的重要节点,同时也是少数民族的聚集地。 清代兴安属地的少数民族主要以壮族人与瑶族人为主,在湘桂边境有少量苗族人居住。 据《皇清职贡图》记载,清代兴安县境内的壮族人主要居住在富江一带, 其云:“(僮)在兴安富江诸处者,被化最早,习俗较醇,以耕种负贩为生。 ”[8]517兴安属内的瑶族人,据雍正《广西通志》记载:“兴安县,傜居五排七地、六峒及融江、穿江、黄柏江,与民杂处。 ”[7]560关于兴安属内壮族人的来源,据《兴安韦氏族谱》记载,其在兴安的开基祖韦佑为广西庆远府人,于明代景泰年间应榜招壮族人赴临桂西乡剿贼护民有功,官至管带头目。 天顺年间因湖南阳峒“蛮贼”劫掠桂林北部兴安、灵川一带,攻破富江明塘口和五甲的欧潭等寨口,因田地抛荒,钱粮无出。 成化四年(1468 年),兴安县西乡十二都、富江护卫总旗花十七并当地里老共二十余人,据情呈报桂林府,经桂林府批准,招约临桂西乡两江口茶洞管带头目黄思茂会同管带韦佑带领兵丁前往富江。 富江花十七等军户与韦佑等订立合同,由富江当地军户拨出土地给韦佑等开垦田地,照例纳粮,其族谱记载的宪批云“既系良僮,纳粮不当差,准照旧种田管业”[9]。韦氏等人负责把守各路隘口,护卫当地民户安居乐业,其性质为依附军屯上的耕兵,静则为农,动则为兵[9]。据其族谱记载,韦氏一族在兴安耕田守隘一直持续到清初。

明中后期随着卫所制度日益瓦解,在卫所军户不足的情况下,这种由卫所军户招约少数民族屯田守隘的情况在广西非常普遍,赴约屯田守隘者不仅有壮族人,还有瑶族人。 兴安县漠川乡所存明代碑刻——《纪瑶碑刻》 即讲述了景泰元年(1450 年)赵、李、邓三姓瑶族人被从广东招至恭城平定动乱后分别留在桂北各县把口守隘的过程。《纪瑶碑刻》云:“据瑶人赵俊胜、李元应、邓福安告称,系广东肇庆府德庆州县铁凌山民瑶。 情由山立(离山)招至广西,因为恭城倒平源雷五作叛,占过地方。 地方有军将保,招立军兵壹拾玖名,把守隘路乡洞,人民尚安。 ”[10]312在其平定恭城动乱后, 又相继立巢招伙到桂北各县剿抚,在军事行动后则由赵姓留守兴安漠川负责把守各处隘口。 另据兴安县华江瑶族乡瑶族群众梁基祥保存的民国《梁氏谱书》记载,其先祖于洪武二十二年(1389 年)迁居广西桂林府全州万乡,于永乐三年(1405 年)迁移至兴安川江之月江口立宅开垦安居,其时,川江、溶江、六峒之田粮均由杨姓代收送县完纳。 至永乐十四年(1416 年),杨进保解粮赴县完纳,官府因追欠款将其责弊,由此引发其子杨通广等纠邀兴安五排苗民持续不断袭扰兴安县城。 在此背景下,梁氏家族由梁焊九于正统六年(1441 年)应招为团首带兵剿抚鲁塘、西延、上乡、六峒、川江、溶江等处,因土地荒芜无人耕种,因而在成化元年(1465 年)由梁、唐、包、袁四姓经桂林府批准,允许将川江分为东南西北四界,由四姓插标为界,各自安分经营。 此后,梁氏家族即专门负责把守隘口[11]4。

桂萼在《广西图序》中言:“若兴安县,西延、六峒在兴安境内,与武冈州阳峒接壤,傜实据之,是为桂林北境之患。”[12]544由此可以判断,这些由官府或军户招约而来屯田守隘的少数民族防御的主要对象是当地的瑶族人。 另据兴安县漠川乡所存刊刻于嘉庆四年(1799 年)的碑刻——《潘袁蓝三姓同族谱碑记》所载,潘、袁、蓝三姓先祖就是由军排、民户为防御瑶族人而招至兴安等地屯田把守隘口的,碑刻记载:“潘、袁、蓝,乃吾谱系传三大支也,自洪武二年(1369 年)由湖广清洲搬移广西义宁,侨居西江口等处,又于正德年间复迁于兴、林、全、灌,各源傜贼变乱,军民西排招请祖等治服有功,故将田地、山场付与吾等落业。 ”②由此,我们可以判断兴安境内瑶族、壮族的基本来源:一方面,在明代时,兴安县即有瑶族人存在;另一方面,因为防御瑶族人的需要,官府又不断从外地招约壮族人和瑶族人至兴安屯田把口守隘。

关于清代兴安境内瑶族人的地理分布,乾隆《兴安县志》详细记录了兴安属内有“东五傜、东六傜、南一傜、南二傜、六峒傜、黄柏傜、富江傜、融江傜、川江傜、楠木开山傜”[13]7。 兴安县华江瑶族乡光绪十年(1884 年)《华江赵姓瑶族祖坟碑》则显示黄柏江一带的瑶族人在清初延续了明代的做法,在顺治年间由官府招至黄柏江中峒,由官府指派驻地防御,并负责驻守其地,碑文云:“吾祖系法现公之孙,由粤东韶州府罗昌县移至广西平乐府昭平邑,于顺治年间,因世贼风大乱,移居兴邑西乡黄柏江中峒,奉官插标,管守斯地数十余年。 ”③通过对少数民族的来源分析与乾隆《兴安县志》的相关记载,我们基本可以判定兴安西乡属内六峒、黄柏江、融江、川江等地的聚落应属瑶族人聚落。

此外,关于西乡属内“上乡五排七地”等地的民族类别,乾隆《兴安县志》中记载七地为“傜地”,并将其聚落的具体名称开列如下:“七地傜:黄龙、白峒、泍水、社水、烟竹坪、车田、小地七处。 ”[13]8但关于聚落的相关内容记载,西乡属内“上乡五排七地”却包含了泍水、车田、小地、社水、塘峒、源头、中峒、李峒、白峒、上白峒、黄龙、烟竹坪等十二个聚落[13]38。“上乡五排七地”的聚落基本分布在兴安与湖南永州府东安县城步交界一线。 乾隆四年(1739 年),兴安知县黄海奉文与东安城步会堪界址,在其勘定界址后,兴安对于军事守御的地理布置或许能为我们提供一些关于此区域民族居住的地理信息:

一勾塘江以江为界,西北属城步,至蓬洞大坪水五里,苗人居住;东南属兴安至大弯五里,傜人居住,交界牛路隘口,以泍水、社水傜人防御。

一羊角界,以两山脊为界,西北属城步,至蓬洞新寨四十里,苗人居住;东南属兴安,至烟竹坪三处,傜人守御。

一大凹界,以两溪水为界,中以小岭西北属城步,至蓬洞新寨五十里,苗人居住;东南属兴安,至黄龙下白洞五十里,傜人居住,交界排子头隘口,一名欧阳水以黄龙、小地、车田傜人守御,又岩口田界口以上下白峒,傜人守御。[13]8

通过对引文的分析,我们可以确定以下几个方面的信息:其一,在兴安与湖南城步界址一线基本为少数民族居住,其中属湖南城步者,其民族类别为“苗族”;属兴安者,其民族类别为“瑶族”。 其二,界址属兴安一侧的防御基本为瑶族人驻守,其中牛路隘口由泍水、社水瑶族人驻守防御;羊角界分界一线由烟竹坪三处瑶族人驻守防御;大凹界一线则分别由黄龙、小地、车田、上白峒、下白峒等瑶族人聚落驻守防御。 由此说明,明代招约瑶族、壮族民众屯田把口守隘的惯例延续到了清代乾隆时期,引文准确无误地指明这些居住地为瑶族人聚落。 其三,除上述“上乡五排七地”瑶族人聚落之外,通过仔细分析大凹界分界的相关引文, 可知在大凹界分界兴安属内一线至“上乡五排七地”之瑶族人聚落黄龙、上下白峒约五十里,而这五十里间为瑶族人居住,勾塘江至兴安大弯五里一线也为瑶族人居住。 其四,在兴安与城步两省交界一线居住的瑶族人可能并不在官府的控制之中,否则同为瑶族人,以大凹界一线为例,兴安官府为何须从界址五十里以外的黄龙、下白洞等瑶族人聚落调集瑶族人前往驻守防御。

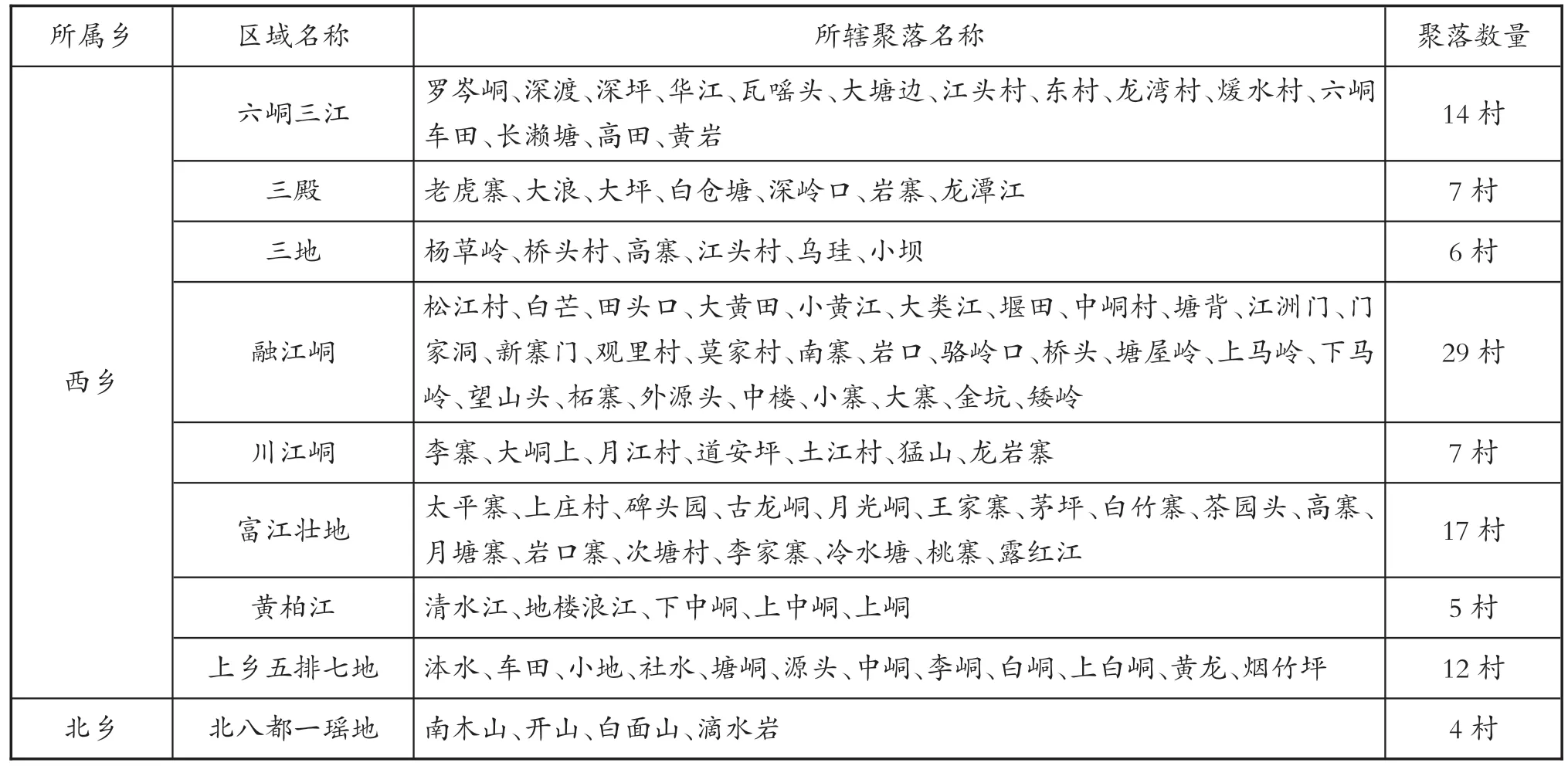

再者,北乡属内“北八都一傜地”所辖南木山、开山、白面山、滴水岩四个聚落[13]11。 那么至少可以确定南木山与开山两地聚落的民族为瑶族人无疑。 经过上述分析之后,基本可以确定六峒三江、三殿、三地、融江峒、川江峒、上乡五排七地、黄柏江等区域居住的民族为“傜人”;富江则为“僮地”。 根据乾隆《兴安县志》中聚落的相关记载即可复原兴安属内瑶族、壮族民众聚落的地理分布,笔者将其列为《乾隆时期兴安县瑶族、壮族民众聚落地理分布》(见表1)。

表1 乾隆时期兴安县瑶族、壮族民众聚落地理分布

根据乾隆《兴安县志》卷一《舆地志·乡都》的记载,至乾隆时期,兴安属内里甲编制情况残缺,一里仍能存留十甲规制的“里”已属凤毛麟角,一般“一里”仅能留存六七甲。 然而,就是在属内里甲组织已严重残损的情况下,兴安县并没有将西乡及北乡属内瑶族、壮族民众的聚落编进传统的里甲户籍管理体系, 以完善属内残缺的里甲组织。 虽然没有将属内瑶族、壮族民众的聚落编入里甲,但是乾隆《兴安县志》在《乡都》相关内容中却将其与“民村”聚落一体列为属内民族居住聚落。 这应当有别于前述的在兴安与湖南城步交界兴安属内一线仍脱离于官方控制的瑶族人。 此外,前述乾隆《兴安县志》对其属内瑶族人地理分布的记载中,至少东五瑶、东六瑶、南一瑶、南二瑶等处瑶人没有证据表明其聚落也与民村一体被列入属内聚落。 这表明与民村一体被列入兴安属内聚落的瑶族、壮族民众与那些未被列入者显然是存在差别的。

综上所述,兴安不仅有未与民村一体编入属内聚落的瑶族人,又有与民村一体被编入属内聚落的瑶族、壮族民众。 由此观之,官方要将少数民族人口纳入户籍管理体系绝不是一蹴而就的,而是要经历一个相对较长的历史过程。

二、《楚粤两省苗疆善后事宜》与少数民族人口保甲编户

如前文所述, 那些被编入民村聚落的瑶族、壮族民众处在官方的治理之下应属确定无疑。 乾隆时期兴安县邻县——义宁县与湖南城步等地发生的“苗乱”事件为兴安边地社会秩序的重构提供了机遇。 乾隆五年(1740 年)初,义宁县与湖南城步爆发了“苗乱”,“苗乱”波及义宁、兴安、全州以及湖南城步、绥宁等地,兴安知县黄海奉命援助平定“苗乱”。 在“苗乱”平定之后,云贵总督张广泗于乾隆六年(1741 年)会同湖北、广西督抚,共同议定了《楚粤两省苗疆善后事宜》,以重建受到“苗乱”波及区域的社会秩序。

在各项善后措施中,旨在将少数民族人口纳入户籍管理系统的“编保甲”一策对边地社会秩序的重建尤其具有重要意义,其具体措施如《楚粤两省苗疆善后事宜》云:“编保甲,苗寨大者,十户为一牌,牌有头,十牌为一甲,甲有长,寨立长一二人。 小者,随户口多寡编定,寨立长一人。 稽汉奸及外来苗傜。 在寨居住,一人容隐,九家连坐。”[14]官府在苗瑶族聚居区域推行保甲制度,在掌控苗瑶人口的基础上试图通过“一人容隐,九家连坐”的方式对边地社会实行有效管控。为此,义宁及湖南城步等“苗乱”策源地区,在“动乱”平息后属内少数民族人口即被要求编入保甲体系, 苗寨大者,“十户为一牌”“十牌为一甲”,苗寨小者则“随户口多寡编定”。 那些被编入保甲体系的少数民族人口数量应属较为精准, 如城步11 寨,苗户261 户,男女1 667 口;义宁17 寨,苗户483 户,男女2 254 口[15]621。

在兴安县内,全程参与援助平定“苗乱”的兴安知县黄海也加强了对属地瑶族聚居区的户口稽查。 乾隆五年(1740 年)10 月至11 月,黄海从距县一百六十里外的瑶族聚居区融江峒岩口出发,一路稽查户口至距县二百里以外的瑶族聚居区,最终到达“上乡五排七地”的塘峒及烟竹坪等瑶人聚落,这一过程据黄海自述:“(余)自岩口上老祖界五里至槐香树, 又五里洛阳站五里岩箕坪,五里大王洞,又五里刀田头为塘峒村左,其路悉行山脊……壬戌月,余以稽查户口至”“县西北烟竹坪, 有僧曰星亮……适余以稽查户口至,并请余之作记。 ”④

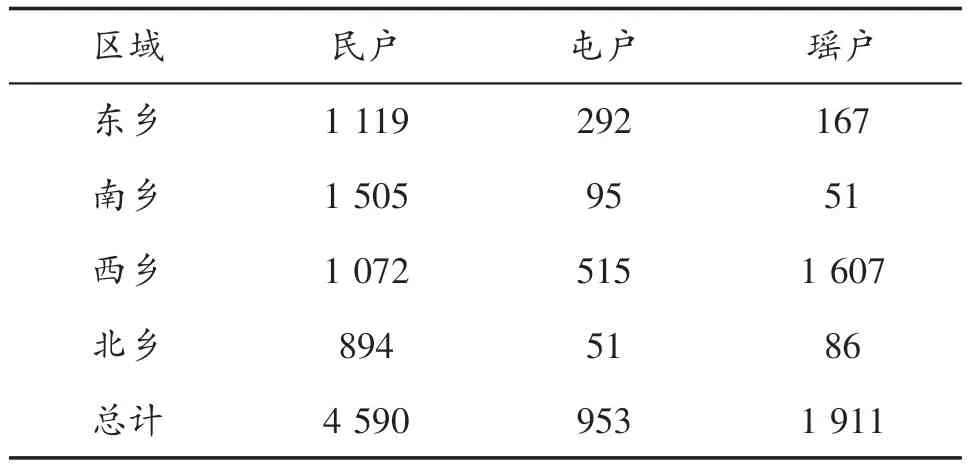

在乾隆《兴安县志》中,兴安属地四乡以民户、屯户、瑶户分列的方式分别统计了各乡的户口数, 笔者将其户籍资料整理列为《乾隆五年(1740 年)兴安县户籍编制》(见表2)。

表2 乾隆五年(1740 年)兴安县户籍编制

如表2 所示,在乾隆《兴安县志》中,兴安县四乡瑶人被统计的户数有319 户,约占全县户数3 279 的9.73%。 319 户瑶人中,又以西乡数量为最,达291 户,约占属内瑶人总数的91%。 但表2所统计的西乡瑶族人户数与表1 所统计西乡境内大概97 个聚落之间的比例似乎不太相称,以表1 所统计的西乡97 个聚落计算, 则平均到每个聚落的瑶族人户数大概仅有3 户。此外,北乡4个瑶族人聚落的平均户数则不到2 户。 东乡与南乡则各有10 余户瑶族人。 总体而言,乾隆《兴安县志》所统计的瑶族人户数与所载瑶族人聚落数量之间的对应比例相对较低,其原因笔者认为有二:其一,据乾隆《兴安县志》所载,西乡所属“北乡五排七地”、融江峒、三地、三殿等区域的聚落在地理空间上基本距县一百里左右,最远达到三百里,其他区域的聚落则大都保持在四十里至九十里不等。 虽然这些区域的聚落与“民村”一体被纳入县属聚落,但受地理环境的客观限制,导致远在此地之外的县府增加了控制这些区域瑶族人户口的难度。 其二,如前文论及,在兴安与湖南城步交界兴安内一线至“上乡五排七地”之瑶族人聚落黄龙、上下白峒约五十里一线均为瑶族人居住, 而这些瑶族人可能并不在官府的控制之中。 上述两方面因素都有可能导致对瑶族人户口的统计不全。

再者,乾隆《兴安县志》所统计的瑶族人户数似乎也与黄海在“苗乱”平息后亲自到瑶族聚居区一线严稽户口的努力不尽相称。分析乾隆《兴安县志》的版本可知表2 所载瑶族人户数应不是黄海严稽保甲之后的结果。乾隆《兴安县志》“始修纂于清乾隆四年(1739 年)冬,成于明年端阳”[16]216。“端阳”为端午之别称,其时令为每年农历五月初五。 那么,成书于“端阳”的乾隆《兴安县志》就不可能记载黄海于乾隆五年(1740 年)十月至十一月稽查属内瑶族人户口的结果,表2 应为知县黄海稽查户口之前即已编入户籍的瑶族人户口。 虽然没有资料可以直接知晓黄海在属内瑶族聚居区稽查户口的结果,但我们仍可通过其他途径对其编查属内瑶族人户口的效果加以检验。

首先,乾隆五年(1740 年)发生的“苗乱”给邻近兴安的瑶族聚居区带来了较大的冲击,瑶族人因而选择协助官府。 这种协作关系可追溯至明代,部分瑶族人在彼时被招来平定“傜乱”,因平乱有功,获得田地、山场落业,专责驻守县界瑶族聚居区的出入隘口。 前文提及乾隆四年(1739 年)城步与兴安界址一线仍由瑶族人驻守防御可能就是这种协作关系的延续。 因此,当乾隆五年(1740年),广西义宁县与湖南城步边境一带发生的“苗乱” 波及兴安时, 兴安属内六峒、七地、融江等地的瑶族人纷纷追随知县黄海全程参与了平定“苗乱”,“乾隆五年正月, 湖南城步逆苗勾结义宁吴金银、 张老金、 吴再元、石蓝面等为乱……知县黄海奉檄堵御, 二十四日赴融江、江洲门遴选峒丁千名”[15]618。 当湖南城步千余苗族人在首领杨元保带领下从兴安、城步交界隘口逼近兴安瑶族聚居区“烟竹坪”时,兴安瑶族人在瑶族头目唐现明、杨茂峰、杨永忠等率领下,施以计谋并协助官府成功堵御来犯者。 在“烟竹坪”成功堵御苗族人之后,上述七地、融江等瑶族聚居区的“峒丁”进而追随知县黄海深入义宁县“苗乱”中心与官军主力汇合共同平定了苗民起事。 平定“苗乱”之后,黄海因“统领傜兵征剿,调度有方,以烟竹坪大捷,保题实授,凯旋”[15]498。 参与平定“苗乱”的瑶族人也得到了各级官员的认可与赏赐,“督宪马公、抚宪安公、藩宪今抚宪杨公……府宪张公……题请实授七地义傜,银三百二十两,内唐现明、杨永忠(湖南零陵县知县)等给赏三十两,义让分同寨乡壮”[15]620。

瑶族人头目唐现明更是凭借通力协助官府平定“苗乱” 的事迹入传道光《兴安县志·人物传》。 通过分析该传记对唐现明个人生平事迹的评价, 我们可从中管窥整个瑶族聚居区的变迁。传记载:“唐现明,烟竹坪傜也,知大义,与泍水杨子葵、黄龙杨最贤,社水杨清宰,并能以上谕律条申戒闾里,使不为匪,前令历委头目办事勤慎。 乾隆五年(1740 年)二月,楚粤苗傜勾结为乱,知县黄海奉檄守边, 令现明督领丁壮堵, 盖励以忠义,戒同寨毋听妖言,给此令旗饬诸地遇急援救,现明慨然,曰:‘小傜等仰荷里恩义学教训,知畏国法,不信妖言,倘逆苗侵界,愿七地誓心会同杀贼。’”[15]556上引传记对瑶族人头目唐现明的评价表明, 在兴安属内的瑶族聚居区已经出现了以“上谕律条”等汉法约束瑶族人的变化,这一显著的变化莫过于瑶族人已“知畏国法”。

协助官府平定“苗乱”,彻底改变了官府对瑶族人的评价,知县黄海在《社水司新建衙署记》中对属内瑶族人的评价体现了官方给予瑶族人的全新认知与重新定位:“今诸地傜族人,庚申夏五,逆贼侵疆,共能激发忠仪,克敌献功,是其尊君亲上之心实已能知能行,大本既立,由此而深知教诲,父之慈、子之孝、兄之友、弟之躬、夫之和、妻之柔。”[15]200通过黄海的评价可知在官方眼中,兴安属内的瑶族人居住区无疑具有了汉地社会的特质,瑶族群众已经接受了汉地社会的纲常伦理。

在瑶族聚居区以“上谕律条”等汉法约束瑶族人,瑶族人也皆“知畏国法”的社会变迁中,瑶族人协助官府平定“苗乱”后,官府对属内的瑶族群众有了全新评价, 瑶族人已成为“尊君亲上”“大本既立”者。 由此可以推测,按照《楚粤两省苗疆善后事宜》“编保甲”的要求,黄海在属内稽查瑶族聚居区的户口理应不会受到瑶族人的抵制。

此外,我们从今兴安县华江瑶族乡所存《永禁官差勒索茶笋竹木等项碑》中也可窥探乾隆时期官方对瑶族人编查保甲的线索。 乾隆四十三年(1778 年),社水孔姓巡检司至瑶族聚居区“五排七地”之泍水村查边,因索取夫价银不成而杖责泍水小甲,“巡司孔,至泍水查边,于应人夫八名之外,多要人夫二十四名,无则每名折收夫价银三钱,将小甲潘仁举杖责,勒交夫价”[10]26-28。 从“五排七地”瑶族聚居区聚落所设“小甲”一职,则可判定瑶族聚居区在黄海稽查户口后,已置有保甲作为管理瑶族、壮族民众的户籍系统。

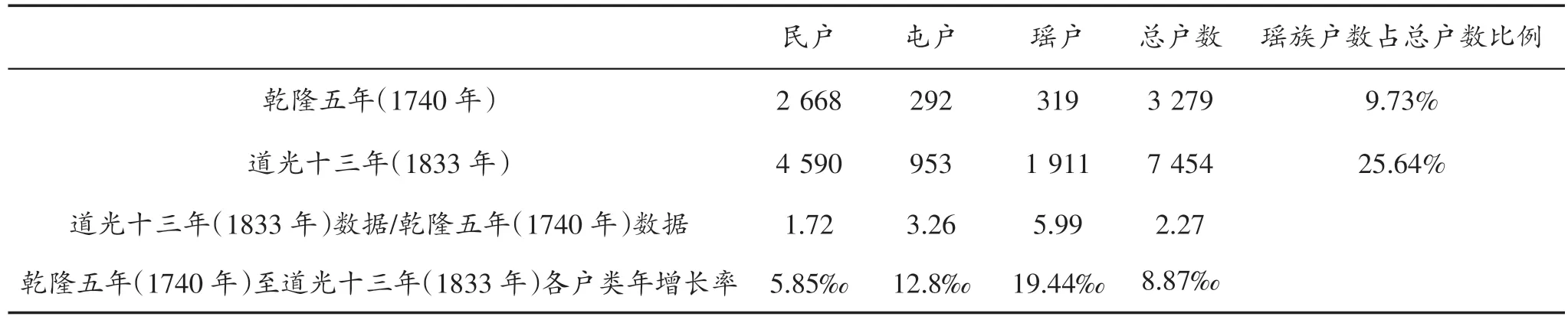

其次,我们可以从道光《兴安县志》中户籍编制的相关数据进一步检验黄海在“苗乱”前后于瑶族聚居区稽查户口、编查保甲的效果。 道光十四年(1834 年)付梓的《兴安县志》统计了道光十三年(1833 年)属内各户类人口的户口数据(见表3)。 如表3 所示, 其中民户合计4 590 户, 屯户953 户,瑶户1 911 户。 其中,瑶族人约占全县户数7 454 的25.64%,这一比例约为乾隆时期瑶族人占属内户数比例9.73%的2.64 倍,瑶族人所占总人口比例大幅提高。

表3 道光十三年(1833 年)兴安县户籍编制

如表4 所示,乾隆五年(1740 年)至道光十三年(1833 年),共94 年间,各户类的人口户数增长率以民户增长数值最低, 其间约增长1.72倍,户数年增长率约为5.85‰;屯户增长约3.26倍, 屯户年增长率约12.8‰; 瑶户增长约5.99倍,瑶户年均增长率达到19.44‰左右。 户数的增长在一定程度上代表着人口数的增长, 纵观三种户类的年增长率, 除民户年增长率约5.85‰, 较为符合传统中国人口年增长率之外,屯户与瑶户的年增长率都远远超过了传统中国人口年增长率的正常范围⑤, 其中又以瑶户的年增长率为最,达到19.44‰左右,在近现代医学传入中国之前,这一增长率有违常规。

表4 乾隆五年(1740 年)、道光十三年(1833 年)兴安县各户类相关数据对比

由此,我们可以确信,瑶族人户数年增长率19.44‰,这显然不是人口自然增长的结果。 在排除政区变动与大规模移民等可能对人口增长率造成重大影响的因素外,兴安属内瑶族人年增长19.44‰的速度可将其视为乾隆五年(1740 年)知县黄海在瑶族聚居区编查保甲的结果,以往没有编入户籍体系的瑶族人,在黄海稽查户口后被纳入保甲户籍管理体系。

三、少数民族人口编户后的边疆区域社会治理对策及效果

在“苗乱”平息后,按照《楚粤两省苗疆善后事宜》的要求,兴安一方面陆续对瑶族人进行编户以纳入保甲户籍系统;另一方面,在瑶族人编入户籍后也加强了对属内瑶族聚居区社会秩序的重构进程,加强了对瑶族聚居区社会的治理。

(一)移巡检司署

按照“增文员”一项的要求,兴安县将六峒巡检司,由六峒移驻社水。 六峒巡检司在乾隆五年(1740 年)“苗乱”发生前,其司署一直建于距县城西南四十里的六峒,其主要目的在于以司署为支点控御此区的瑶族人,“融江、六峒在县西南四十里,其地多傜,今有巡司”[15]284。 因为距县较近,六峒巡司在控御瑶族人的战略上存在地理区位的劣势,导致“其地距离苗傜出入隘口甚远”[15]284。

与六峒相较, 社水在地理区位上更具优势:不仅地处瑶族聚居区中心,且靠近县界,巡检司在此设署,在治理全县少数民族与控御周边各县交界处的苗瑶出入隘口方面具有地理优势。 知县黄海在《社水司新建衙署记》中云:“县西傜地万山之中者,社水纵一百八十里横三百余里,其东西黄龙、白洞、艾岭、金坑为之环护,其南朔牛路、羊角、梯子、戴云为之藩篱,社水固居中弹压,可以控制傜僮,俨然一临民出治区也。 ”[15]199

乾隆六年(1741 年),巡检徐土川在社水建置署衙并设社仓,正式将六峒巡司署移驻社水扼要之地,改为社水巡检司,“徐君绥柔傜峒,大费精神,社仓之设……制度全备,规模壮伟,于以出治,临民居中,而东西南朔均可四达”[15]200。 巡检司从六峒移驻社水之后,瑶族聚居区也因“设官分治”而“奠傜民于衽席之安也”[15]199。

(二)开道路

在《楚粤两省苗疆善后事宜》中,“开道路”一项特别指出,苗族、瑶族等少数民族人口所居住的地理环境与外界交通保持通畅对于民族区域社会的稳定具有重要意义。 因为不法之徒时常依靠地势据险构乱,“苗傜依恃林箐, 肆其奸顽,且其路阻隔遥远”,故而要求“将来安设营汛衙署营房木料,日用薪柴,俱令取给于此,苗傜经兵燹乏食,即令砍伐,日给米及直”。 如此,则“数年可化险为夷”[14]。

由于通往瑶族聚居区融江、塘峒一带的交通困难,导致官府对此区的控制陷入困境,“易山崎岖之路, 使就坦夷间, 行李往来有不心为善之否”[15]40。 鉴于“开道路”通达瑶族聚居区的重要性,兴安在“苗乱”平定后开始开辟县属通往瑶族聚居区的交通路线,以加强对瑶族聚居区社会的控御,而开辟通往瑶族聚居区道路的举动也得到六峒所属三江、三殿、三地等瑶族人的支持,如知县黄海所言:“尚冀三江、三殿、三地之人有好义如许参军出而资尚才一臂者,盖有之矣。 ”在官府与瑶族人共同努力下,昔日通往瑶族聚居区的崎岖陡峭之道“今一改辟而行之顺适”[15]41。

(三)置仓储

六峒巡检司署移驻社水后,由于社水瑶族聚居区距县遥远且较为荒僻,“苗乱”平定后,官府加大了瑶族聚居区的社会建设,从经济方面促进瑶族聚居区的发展与稳定。

因社水距城遥远,瑶族人每年青黄不接时无法到县仓借贷仓谷以渡难关,官府往往也因瑶族人居住偏僻而无暇顾之,黄海在《社水司新设永丰义仓记》中云:“开辟以来,有人类即有傜僮,形生神发,其皆善特僻处,荒徼弗聆教诲。 ”以至于官员“每以其不识、不知、无思、无虑,而外视之”[15]205。 地处边徼之地的瑶族人无法向官仓借贷,进而转贷于客民。 客民则借机向瑶族人收取重息,由此导致瑶族人日益穷困,以致无法还债,而客民却以负债相逼瑶族人,“(瑶族人) 每当青黄弗接,道里云遥,莫能出贷县仓之升斗,事穷计急,不得不仰丐于客民,客民者重其息以求之,在贷者方以得谷为欣,其始不计重金之苦,继而还拮据,不出一年,子浮于母,积逋愈多,客民反以负债为逼”[15]204。 官府虽屡有发文禁止客民高息盘剥瑶族人,但效果不佳。 瑶族聚居区社会因借贷还息引发的矛盾日益突出,“客民得以增其利,窭人益以罄其书”[15]205。

为此,巡检徐土川于乾隆七年(1742 年)以社水等七地瑶族聚居区距城遥远,瑶族人无法出贷县仓为由,提请在社水司署附近新建义仓以纾民困, 进而解决瑶族聚居区日益突出的土客矛盾,以维护瑶族聚居区周边社会的稳定,“乾隆七年(1742 年), 巡检徐土川以七地傜民离城市实远,每当青黄不接借贷为艰,详请设立”[15]204。 义仓修建肇始,义仓之资则由各官员与乡贤捐赠。

此外,可从知县黄海对社水巡检徐土川的评价中,进一步窥探官方在瑶族聚居区修建义仓更为深层的目的。 官方希望借义仓之设,一方面在瑶族人青黄不接时能贷予仓谷,避免因受客民高息盘剥而导致瑶族聚居区社会矛盾激化。另一方面, 官方希图在经济上帮助瑶族人摆脱困境,进而促使瑶族聚居区发生一系列积极的变化,“息轻则民不困,民不困则俗不偷,因其淳庞,迪之忠信,因其朴陋,泽之礼仪,衣食足而教化兴”[15]205。 通过兴教化,进而使瑶族人“潜孚默化,冀以转移其人心风俗”[15]205。 此外,通过设置义仓,还能将瑶族聚居区的度量衡予以统一,“傜僮古未识量衡,获稻之时,禾把曰剪,剪得谷六升,义仓立而量衡遵国法”。 瑶族聚居区也因此发生了积极变化,“傜僮知有量衡, 斯整齐其风俗,划一其人心”[15]205。 至道光年间,兴安瑶族聚居区社会已有重大改变,“傜僮如六峒、融江、川江、富江诸处,风俗与四乡无异”[15]349。

(四)设义学

瑶族聚居区义学之设, 早在乾隆四年(1739年)即已开始,分别设于瑶族聚居的融江、泍水、车田、高田四处,义学专门为招收瑶族、壮族等少数民族的子弟就学读书而设。 为保障义学的持续运作, 在经费方面每年由司库拨发经费四十八两,“傜地义学在融江、泍水、车田、高田四处,乾隆四年(1739 年)建,召傜僮子弟读书,司库岁发馆师修金四十八两”[15]228。 在瑶族聚居区设置义学,希望通过“朔望与之宣讲上谕律条”,进而达到“数年之后,涵育熏陶,当有以革其旧染之污者”的目的[15]349。 概言之,官府希望通过设义学,通过文教的普及实现文教治边的目的。

义学的设置在瑶族聚居区取得了积极的效果,瑶族人头目唐现明平日即以“上谕律条”等汉法训诫属内瑶,使之毋要为匪。 如前文所论及,迨至乾隆五年(1740 年),邻县义宁与城步等地的“苗乱”波及瑶族聚居区之际,唐现明的言论彰显了官府在瑶族聚居区设置义学的意义, 其云:“小傜等仰荷里恩义学教训, 知畏国法, 不信妖言,倘逆苗侵界,愿七地誓心会同杀贼。 ”[15]556此后,瑶族聚居区属内大量瑶族人跟随官府共同平定了“苗乱”。

在“苗乱”平定后,知县黄海在属内“刊朱子家礼,纂安训民”[15]498。 在六峒巡检司署移驻社水之后,巡检徐土川在瑶族聚居区费心经营,广置义学,“徐君绥柔傜峒大费精神……,傜疆遍立义学,傜族人向化自矢”[15]200。 义学兴起之后,瑶族聚居区也出现了瑶族子弟积极参与科举并间有中试者,如六峒人张凤仪中乾隆六十年(1795 年)乙卯科举人,为宦永淳县训导[15]397。 通过在瑶族聚居区设置义学,瑶族人头目已以“上谕律条”属内瑶民,而瑶民也日益“向化”,瑶族聚居区社会及瑶族人都发生了重大转变,以至于“遍万山傜地之氓,悉为敦伦饬纪之行,地虽边鄙,人重纲常”。 面对瑶族聚居区及瑶族人的重大转变,官府也改变了自己对属内瑶族、 壮族民众的认知,“将不以傜僮目之矣”[15]200。

结 语

清中后期,清政府在人口管理制度上的侧重点逐步转移,以人丁编审为主要内容的里甲制逐步被以治安为主要内容的保甲制所取代。 在此背景下,兴安县在里甲制严重残损的情况下并没有将属内的瑶族、壮族聚落编入里甲以完善里甲组织,而是以乾隆五年(1740 年)广西与湖南边境义宁、城步一带的“苗乱”为契机,在瑶族人协助官府平定“苗乱”之后,兴安县通过实施“编保甲”一策, 将瑶族与壮族民众纳入了保甲户籍管理体系, 以广西的案例回应了学界关于道光三十年(1850 年)前少数民族均不列入户籍管理的观点。

随着瑶族、壮族民众被纳入保甲户籍管理体系,官方通过移置巡检司署、开道路、置仓储、设义学等一系列措施不断推动着瑶族、壮族居住区域的乡村社会治理。官府治理边疆的行为则被视为不断“填充”那些“体系所不及的空隙”,将“空隙”中的那些“游离社群”纳入社会结构当中,将“化外”之区置于王朝国家的控制之下,进而将其信仰与思想“教化”为“正统的”信仰与思想[17]456。在这一历史进程中,王朝国家完全主导了边疆或内部边陲的“内地化”,而那些“化外”的“游离社群”则完全处于被动状态。

对兴安县的研究可以看到,官方在推进瑶族壮族居住区域社会治理过程中呈现了多重可能性,由于地方主政者行为方式不同,少数民族融入国家治理体系的方式可能会呈现出不同的特点。 诚如斯科特在《不被统治的艺术》一书中指出的那样,瑶族、壮族民众完全可以凭借自身居住的山地环境选择将官方势力置之度外[18]8,然而拒绝官方治理的同时无疑也将自身置于封闭而不能发展的境地。 因此,在官方重构边地社会秩序的进程中,瑶族、壮族民众并没有选择消极避世,他们先是通过协助官府共同平定“苗乱”,从而避免了自身在地方动乱中遭受波及;“苗乱”平定后, 官府要求在瑶族聚居区进行保甲编户,此时瑶族人已“知畏国法”, 并没有表现出抵制情绪;在瑶族聚居区的治理过程中,七地瑶族聚居区的瑶族人更是积极参与援助巡检徐土川, 以辟瑶族聚居区通往外界的道路;义学兴起之后,瑶族、壮族等少数民族又将子弟送入义学,使瑶族聚居区也间有科举中试者。 通过自身的积极主动融入并协助官府共同推进边地乡村社会秩序的构建,瑶族、壮族居住区域乡村社会及瑶族、壮族民众本身发生了巨大转变,“傜僮如六峒、融江、川江、富江诸处,风俗与四乡无异”[15]349。

注 释:

①史料中“猺”“獞”等带有歧视性的族称,本文皆改为“傜”“僮”,仅表示尊重,特此说明。

②《潘袁蓝三姓同族谱碑记》,此碑刊刻于嘉庆四年(1799 年),碑原藏于兴安县漠川乡大坪村,兴安县存有原碑拓片及手抄版。

③《华江赵姓瑶族祖坟碑》,此碑立于光绪十年(1884 年),现存于兴安县界首镇华江瑶族乡苏家村委文家湾排山凹。

④其稽查户口的路线详见黄海:《新辟岩口通行塘峒大路记》,载于(清)张运昭修,蒋方正纂:(道光)《兴安县志》卷二《舆地·疆域》,《中国地方志集成·广西府县志辑》第35 册,南京:凤凰出版社,2014 年影印本,第40 页;黄海:《烟竹坪永兴庵重修佛像山门记》载于(清)张运昭修,蒋方正纂:(道光)《兴安县志》卷十三《胜迹·寺庙》,第446 页。

⑤曹树基根据较为可靠的官方数据统计,认为清朝时的全国人口平均年增长率从未超过7‰,详见曹树基:《中国人口史》第5 卷(清时期),上海:复旦大学出版社,2001 年,第706 页。